Скачать материал

Скачать материал

аудиоформат

- Сейчас обучается 63 человека из 35 регионов

- Сейчас обучается 82 человека из 39 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Условия жизни на Земле .

Бойко С.А. -

2 слайд

Среда обитания – все, что окружает живое существо в природе.

Среда обитания

Водная среда

Наземно-воздушная среда

Почвенная среда

Среда, образуемая живыми организмами -

3 слайд

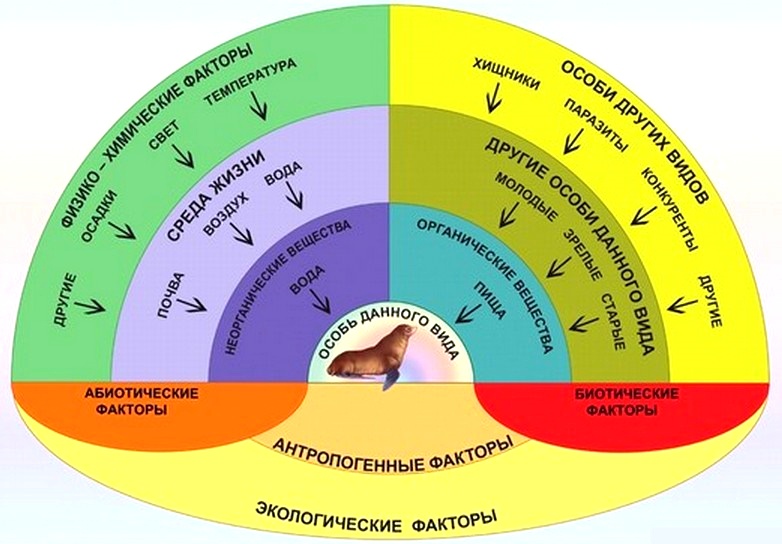

Экологические факторы-элементы окружающей среды, которые вызывают у живых организмов и их сообществ приспособительные реакции (адаптации)

По происхождению и характеру действия экологические факторы подразделяются на абиотические (элементы неорганической, или неживой, природы), биотические (формы воздействия живых существ друг на друга) иантропогенные (все формы деятельности человека, оказывающие влияние на живую природу).

Абиотические факторы делят на физические, или климатические (свет, температура воздуха и воды, влажность воздуха и почвы, ветер), эдафические, или почвенно-грунтовые (механический состав почв, их химические и физические свойства), топографические, или орографические (особенности рельефа местности), химические(соленость воды, газовый состав воды и воздуха, рН почвы и воды и др.).

Биотические факторы — разнообразные формы влияния одних организмов на жизнедеятельность других. При этом одни организмы могут служить пищей для других (например, растения —для животных, жертва — для хищника), быть средой обитания (например, хозяин —для паразита), способствовать размножению и расселению (например, птицы и насекомые-опылители — для цветковых растений), оказывать механические, химические и другие воздействия.

Антропогенные (антропические) факторы — это все формы деятельности человеческого общества, изменяющие природу как среду обитания живых организмов или непосредственно влияющие на их жизнь. Выделение антропогенных факторов в отдельную группу обусловлено тем, что в настоящее время судьба растительного покрова Земли и всех ныне существующих видов организмов практически находится в руках человеческого общества. -

-

5 слайд

Условия среды обитания:

Достаточность солнечного света

Колебания температуры

Количество кислорода

Количество влаги -

6 слайд

Закон минимума

Успешную жизнедеятельность организма ограничивает экологический фактор, количество и качество которого близки к минимуму, необходимому организму. -

7 слайд

АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ

МЕСТНЫЕ

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ

ТЕМПЕРАТУРА

ВЛАЖНОСТЬ

РЕЛЬЕФ

СОЛЕНОСТЬ

СВОЙСТВА ПОЧВЫ

ВЕТЕР

ТЕЧЕНИЯ -

8 слайд

ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

КОСВЕННО

НЕПОСРЕДСТВЕННО

СВЕТ

ТЕПЛО

РЕЛЬЕФ -

9 слайд

БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ВЛИЯНИЯ ОРГАНИЗМОВ ДРУГ НА ДРУГА И НА СРЕДУ

ПРЯМЫЕ

КОСВЕННЫЕ -

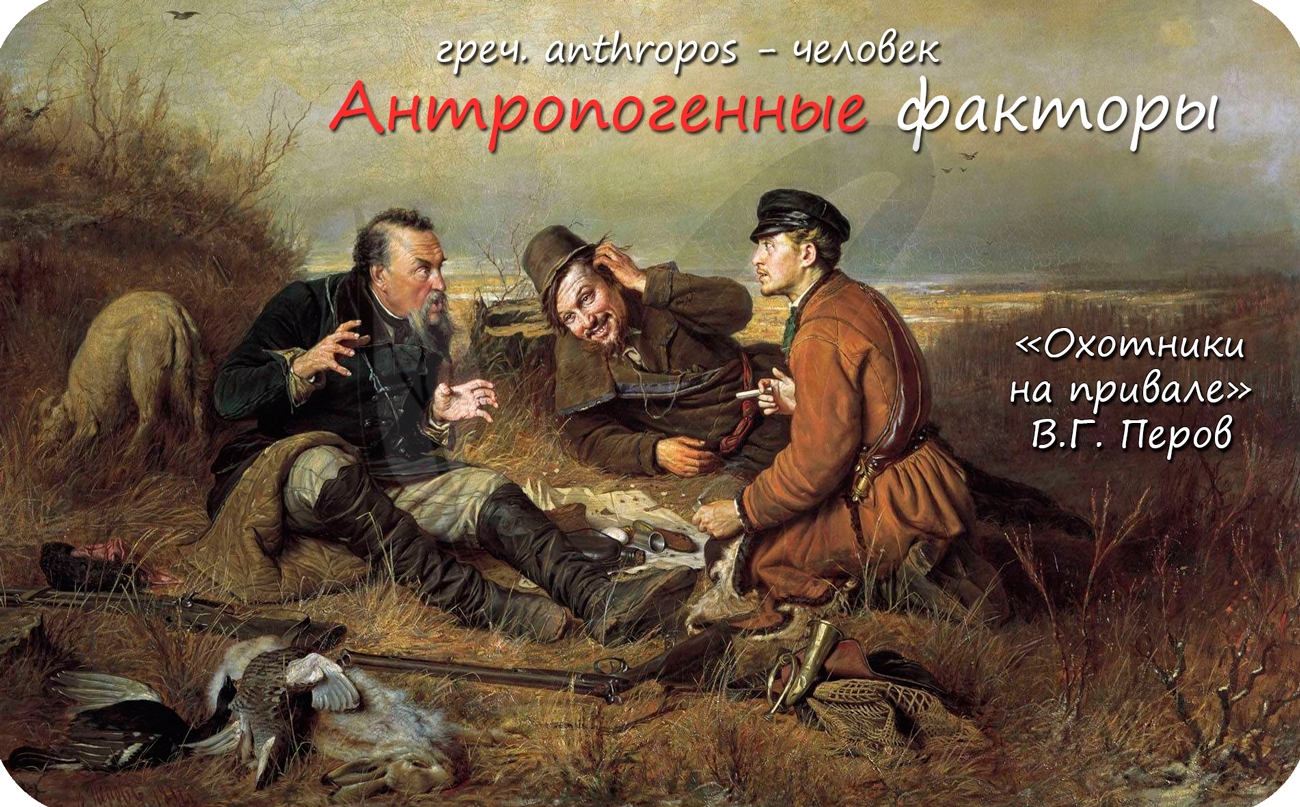

10 слайд

АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ

ВСЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ЕСТЕСТВЕННУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ, ИЗМЕНЯЯ УСЛОВИЯ ОБИТАНИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ , ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЛИЯЮТ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ -

11 слайд

АДАПТАЦИЯ

ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -

12 слайд

Наземно-воздушная среда обитания

-

13 слайд

Почвенная среда обитания

-

14 слайд

Среда, образуемая самими живыми организмами

-

15 слайд

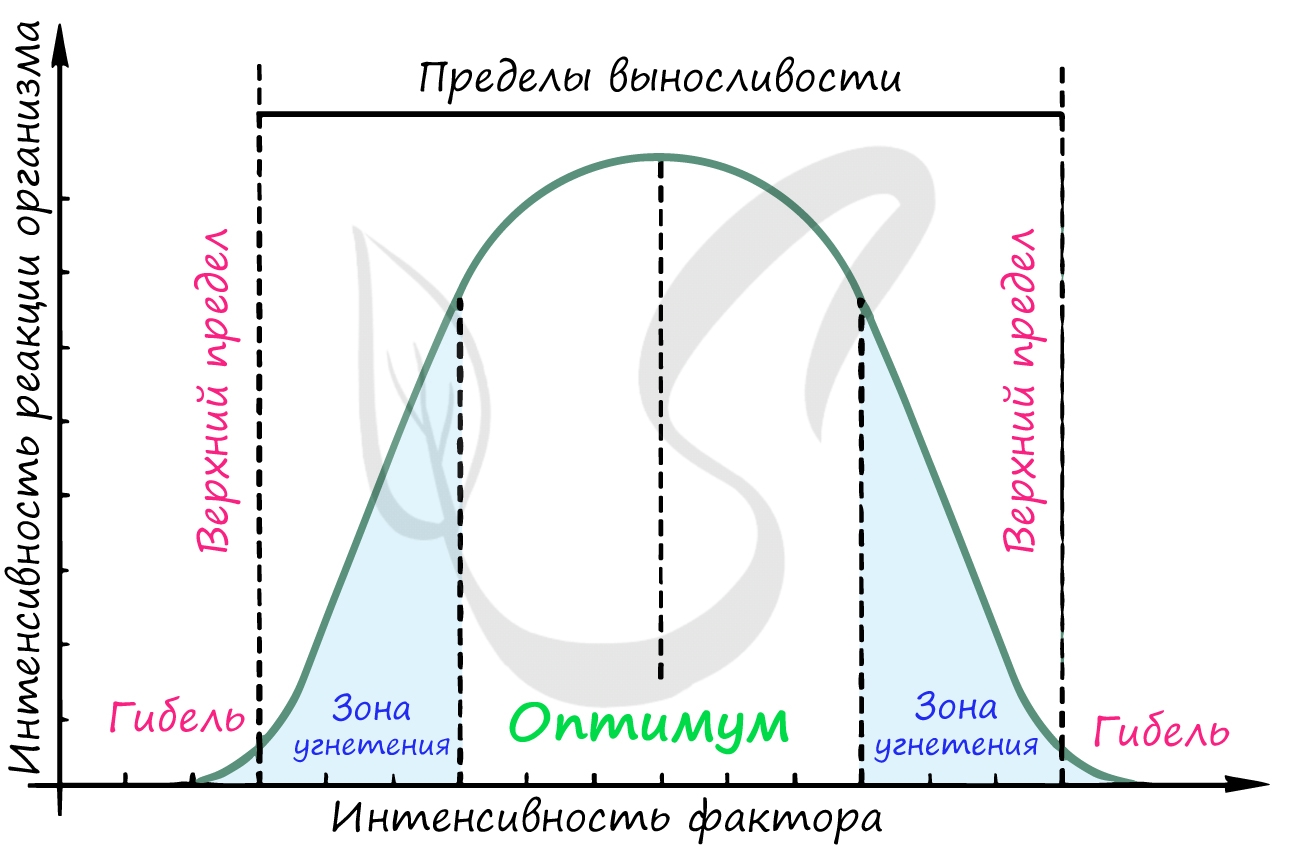

Толерантность — это способность организма выдерживать изменения условий жизни, определяющая его жизнеспособность.

-

16 слайд

Пределы выносливости

Зона нормальной жизнедеятельности

Гибель

Гибель

Интенсивность фактора

Степень благоприятности фактора

Нижний предел

Верхний предел

Оптимум

Зона угнетения

Зона угнетения

Кривая толерантности -

17 слайд

Водная среда обитания

-

18 слайд

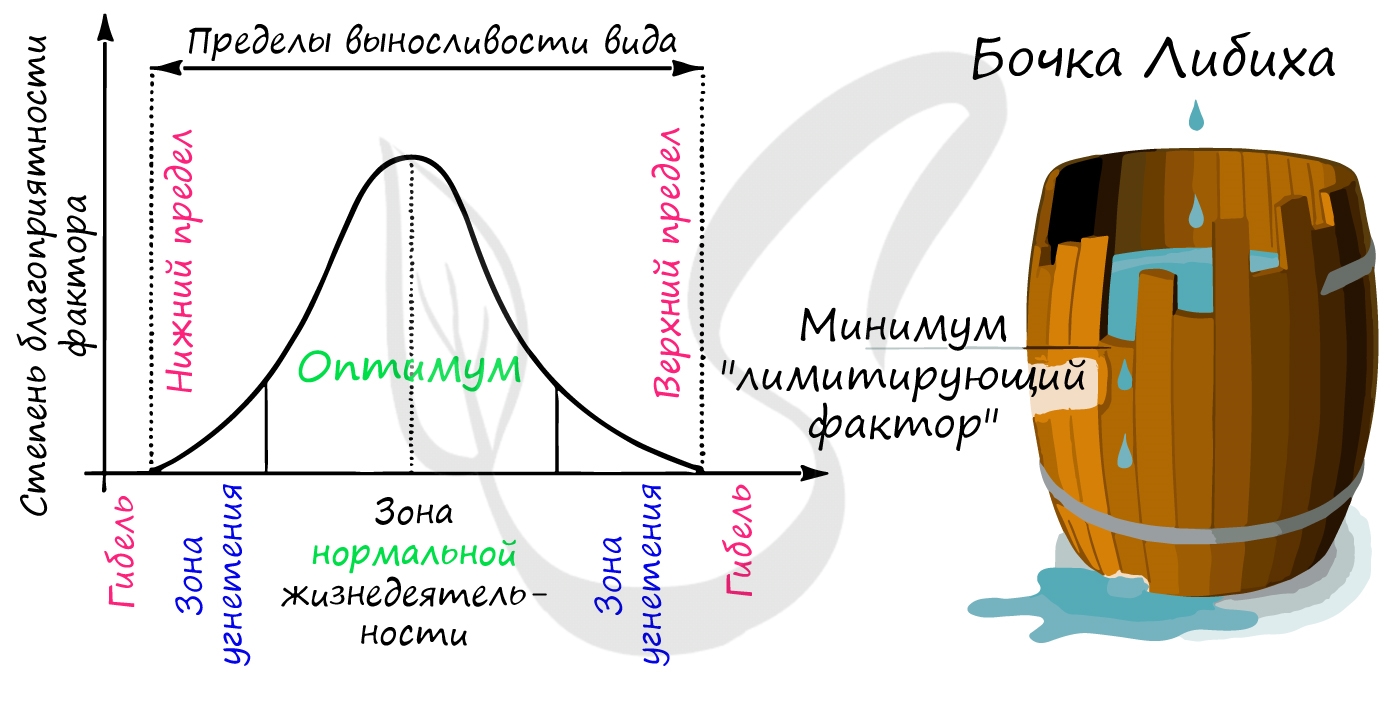

Юстус Либих

1803–1873гг.

Немецкий химик. Заметил, что недостаток или отсутствие какого-либо одного элемента в почве приводит к снижению или гибели урожая. -

19 слайд

Лимитирующие факторы – факторы, сдерживающие развитие организма из-за недостатка или их избытка по сравнению с потребностями.

-

20 слайд

Закон минимума: успешную жизнедеятельность организма

ограничивает экологический фактор, количество и качество которого

находится в минимуме, необходимом организму. -

21 слайд

Лимитирующий фактор — фактор, находящийся в избытке или недостатке, который сдерживает развитие организма.

-

22 слайд

Толерантность – способность выдерживать изменения условий жизни (температуры, влажности, света)

-

23 слайд

Лимитирующие факторы – факторы, сдерживающие развитие организма из-за недостатка или их избытка по сравнению с потребностями.

-

24 слайд

Закон минимума

Успешную жизнедеятельность организма ограничивает экологический фактор, количество и качество которого близки к минимуму, необходимому организму. -

25 слайд

АДАПТАЦИЯ

ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -

26 слайд

Адаптация — это процесс приспособления строения и функций организма и его органов

к экологическим факторам среды. -

27 слайд

Соответствие организмов определённой среде жизни чётко наблюдается

в адаптациях организмов к этим циклическим изменениям условий обитания. -

-

29 слайд

ФОРМА ТЕЛА

V = 290 км/ч

V = 35км/ч

V = 40 км/ч -

-

31 слайд

ФОРМА НОГ У ПТИЦ

-

32 слайд

ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОКРАСКА

-

33 слайд

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ ОКРАСКА

-

-

35 слайд

МИМИКРИЯ

Бабочка вице-король повторяет форму и окраску крыльев ядовитой бабочки-монарха.

Муха копирует облик и поведение пчелы -

36 слайд

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ

Опоссум способен притворяться мертвыми при опасности

Во время токования самец лирохвоста перебрасывает вперед хвостовые перья, раскрывает их и начинает петь, привлекая самку -

37 слайд

ЗАЩИТА ОТ ПОЕДАНИЯ

У РАСТЕНИЙ

У ЖИВОТНЫХ

ЖГУЧИЕ ВОЛОСКИ КРАПИВЫ -

38 слайд

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ

Животные пустыни накапливают жир, который служит им источником метаболической влаги.

Железы, выделяющие растворы солей, расположены у самых глаз крокодила, и кажется, будто крокодил плачет -

39 слайд

ДИАПАУЗА

(СОСТОЯНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОКОЯ)

НАСЕКОМЫЕ

ДЕРЕВЬЯ СБРАСЫВАЮТ ЛИСТЬЯ

ПРИЛИВЫ – ОТЛИВЫ

(крабы)

ИЗМЕНЕНИЕ ГУСТОТЫ И ОКРАСКИ МЕХА -

40 слайд

МИГРАЦИИ

(перемещение в новые убежища или массовые переселения в новые климатические области) -

41 слайд

АНАБИОЗ

(СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА, ПРИ КОТОРОМ ЖИЗНЕННЫЕ ПРЦЕССЫ НАСТОЛЬКО ЗАМЕДЛЯЮТСЯ, ЧТО ОТСУТСТВУЮТ ВСЕ ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ)

СПОРЫ

СЕМЕНА

ГЛУБОКОЕ ПРОМЕРЗАНИЕ -

-

-

44 слайд

Наземно – воздушная среда

-

-

-

-

48 слайд

Организменная среда

-

-

-

51 слайд

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде

У растений происходит фотосинтез, специальные приспособления для экономного расходования воды,

осенний листопад.

У животных – смена шерсти, отлет перелетных птиц в теплые края, приспособления для обитания в засушливых местах , ноги, приспособленные к бегу или прыжкам, крылья. -

52 слайд

Приспособления к жизни в водной среде

обтекаемая форма тела

наличие слизи на теле

плавники,

ласты

подкожный слой жира

чешуя -

53 слайд

Приспособления к жизни в почвенной среде

Конечности животных и насекомых приспособлены к рытью,

животные имеют очень маленькие глазки или вовсе

лишены органов зрения

особое строение шерсти животных, тело овальное, компактное

растения своими корнями всасывают минеральные вещества -

54 слайд

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 156 467 материалов в базе

-

Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Материал подходит для УМК

Другие материалы

Урок 6 кл «Строение цветка»

- Учебник: «Биология», Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. / Под ред. Пономарёвой И.Н.

- Тема: § 22. Цветок — генеративный орган, его строение и значение

- 28.11.2022

- 199

- 3

Урок по биологии. «Мир простейших»

- Учебник: «Биология», Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. / Под ред. Пасечника В.В.

- Тема: § 19. Подцарство Одноклеточные

- 28.11.2022

- 136

- 3

- 28.11.2022

- 43

- 3

- 28.11.2022

- 40

- 1

- 28.11.2022

- 141

- 2

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс повышения квалификации «Организация и руководство учебно-исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «ФГОС общего образования: формирование универсальных учебных действий на уроке биологии»

-

Курс повышения квалификации «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности»

-

Курс повышения квалификации «Методические аспекты реализации элективного курса «Антропология и этнопсихология» в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Государственная итоговая аттестация как средство проверки и оценки компетенций учащихся по биологии»

-

Курс повышения квалификации «Основы биоэтических знаний и их место в структуре компетенций ФГОС»

-

Курс профессиональной переподготовки «Анатомия и физиология: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Гендерные особенности воспитания мальчиков и девочек в рамках образовательных организаций и семейного воспитания»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация производственно-технологической деятельности в области декоративного садоводства»

-

Курс повышения квалификации «Составление и использование педагогических тестов при обучении биологии»

-

Курс повышения квалификации «Инновационные технологии обучения биологии как основа реализации ФГОС»

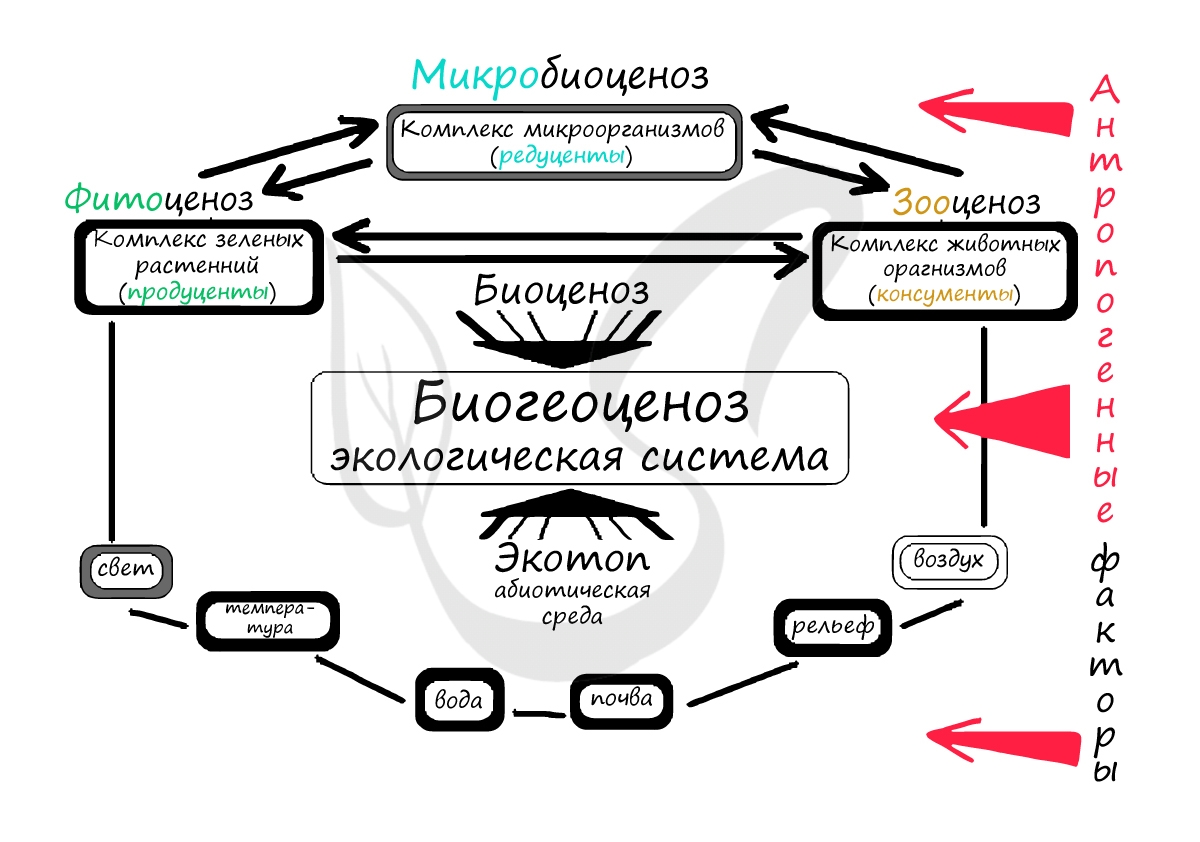

Экосистема (греч. oikos — жилище) — единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой

их обитания, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

Вы можете встретить синоним понятия экосистема — биогеоценоз (греч. bios — жизнь + geo — земля + koinos — общий). Следует разделять

биогеоценоз и биоценоз. В понятие биоценоз не входит компонент окружающей среды, биоценоз — совокупность исключительно живых организмов со

связями между ними.

Совокупность биогеоценозов образует живую оболочку Земли — биосферу.

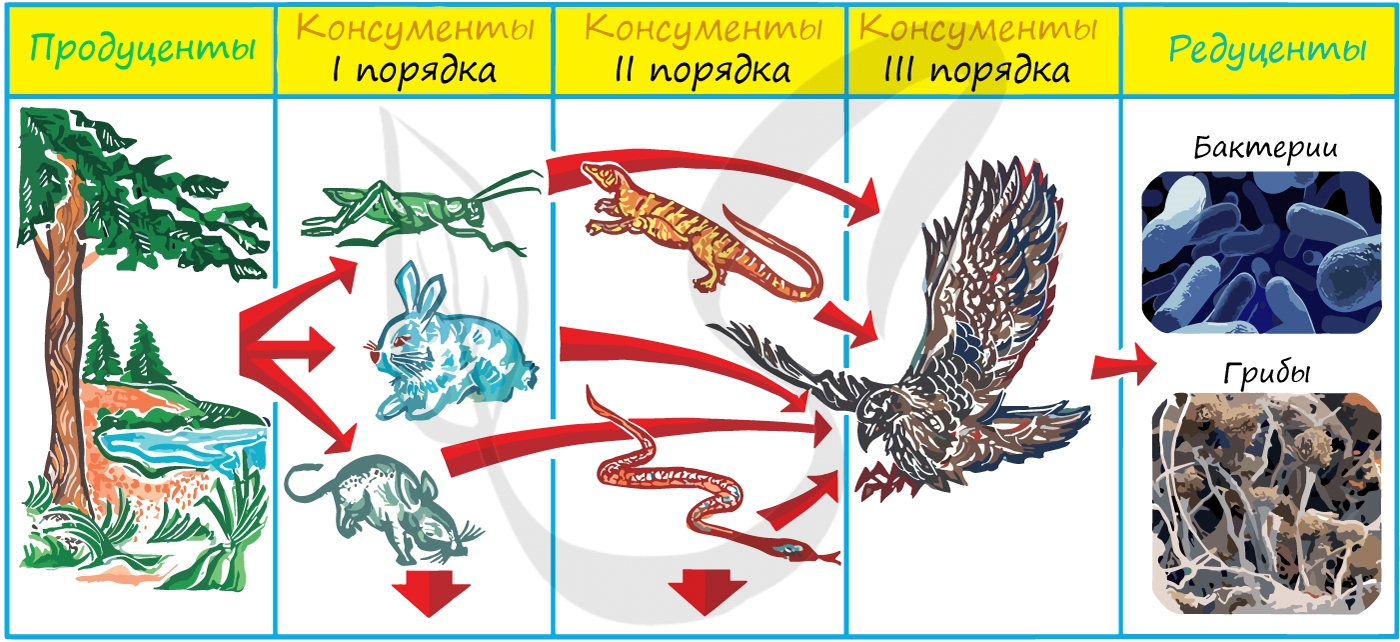

Продуценты, консументы и редуценты

Организмы, населяющие биогеоценоз, по своим функциям разделены на:

- Продуцентов

- Консументы

- Редуценты

Растения, преобразующие энергию солнечного света в энергию химических связей. Создают органические

вещества, потребляемые животными.

Животные — потребители готового органического вещества. Встречаются консументы I порядка — растительноядные

организмы, консументы II, III и т.д. порядка — хищники.

Это сапротрофы (греч. sapros — гнилой + trophos — питание) — грибы и бактерии, а также некоторые

растения, которые разлагают останки мертвых организмов. Редуценты обеспечивают круговорот веществ, они

преобразуют накопленные организмами органические вещества в неорганические.

Продуценты, консументы и редуценты образуют в экосистеме так называемые трофические уровни (греч. trophos — питание), которые

тесно взаимосвязаны между собой переносом питательных веществ и энергии — процессом, который необходим для круговорота веществ,

рождения новой жизни.

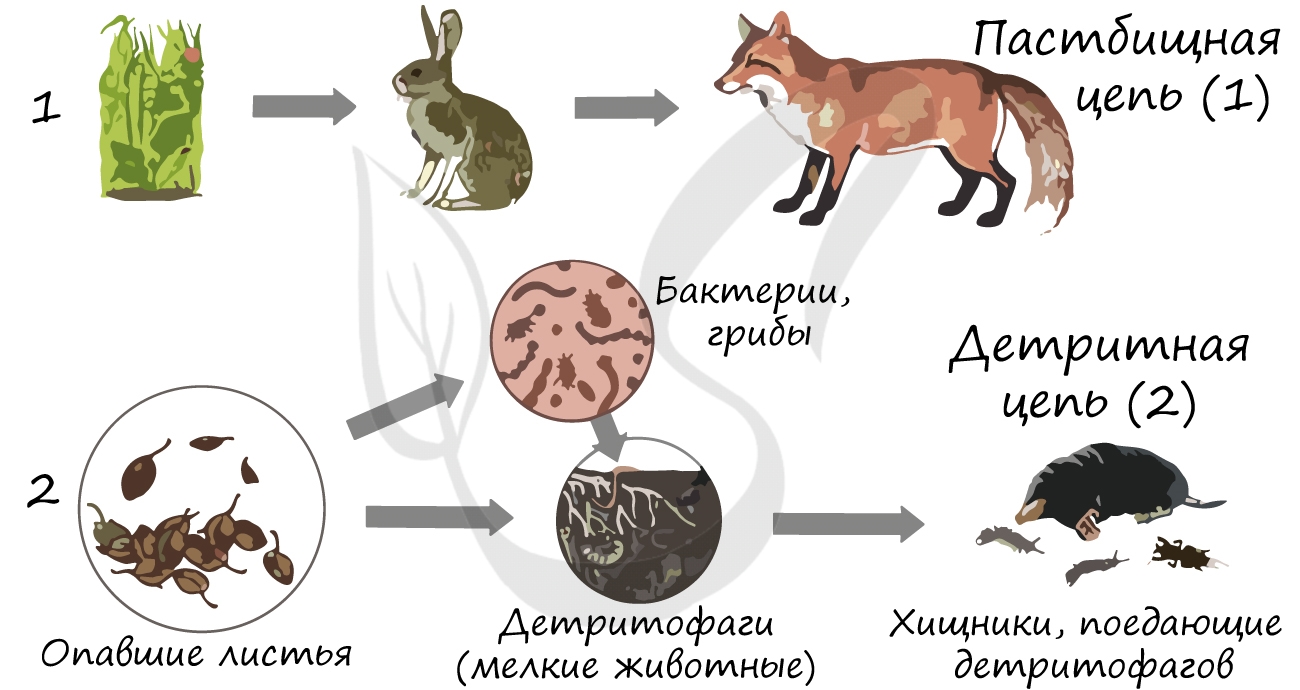

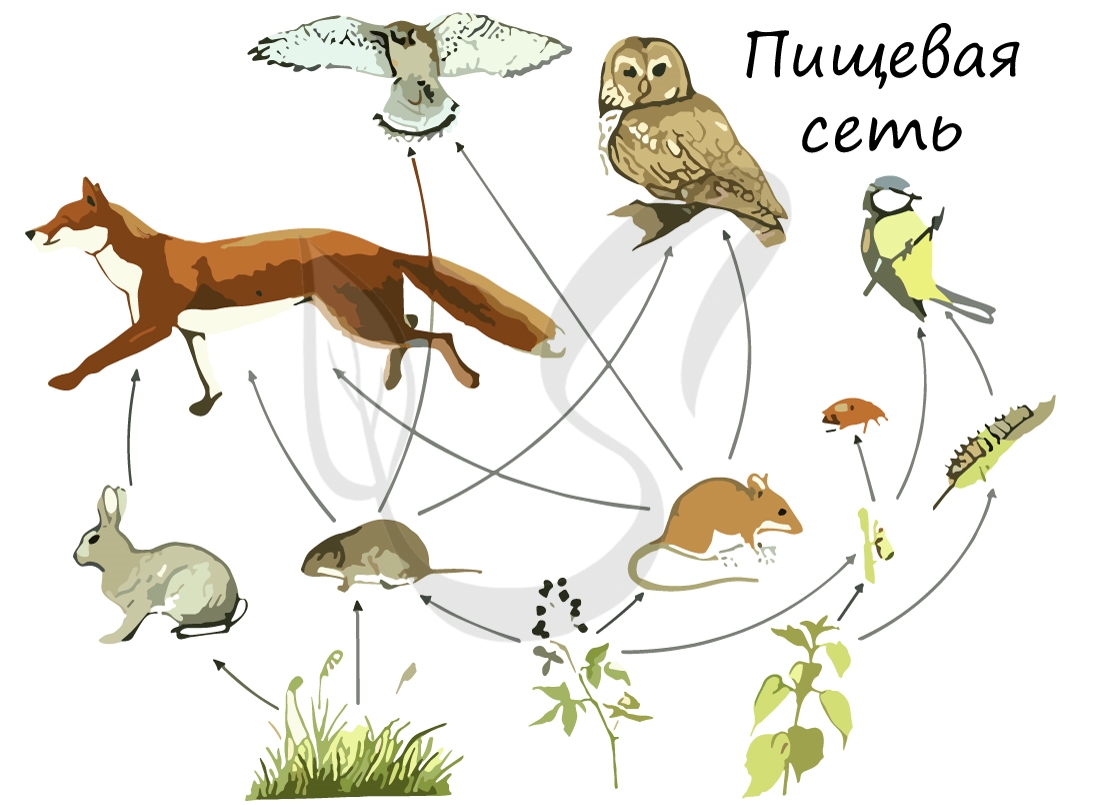

Пищевые цепи

Взаимоотношения между организмами разных трофических уровней отражаются в пищевых цепочках (трофических цепях), в которых каждое

предыдущее звено служит пищей для последующего звена. Поток энергии и веществ идет однонаправленно: продуценты → консументы → редуценты.

Трофические цепи бывают двух типов:

- Пастбищные — начинаются с продуцентов (растений), производителей органического вещества

- Детритные (лат. detritus — истертый) — начинаются с органических веществ отмерших растений и животных

В естественных сообществах пищевые цепи часто переплетаются, в результате чего образуются пищевые сети. Это связано с тем,

что один и тот же организм может быть пищей для нескольких разных видов. Например, филины охотятся на полевок, лесных мышей, летучих

мышей, некоторых птиц, змей, зайцев.

Экосистемы обладают важным свойством — устойчивостью, которая противостоит колебаниям внешних факторов

среды и помогает сохранить экосистему и ее отдельные компоненты. Устойчивость экосистемы обусловлена:

- Большим разнообразием обитающих видов

- Длинными пищевыми цепочками

- Разветвленностью пищевых цепочек, образующих пищевую сеть

- Наличием форм взаимоотношений между организмами (симбиоз)

Экологическая пирамида

Экологическая пирамида представляет собой графическую модель отражения числа особей (пирамида чисел), количества их биомассы

(пирамида биомасс), заключенной в них энергии (пирамида энергии) для каждого уровня и указывающая на снижение всех показателей

с повышением трофического уровня.

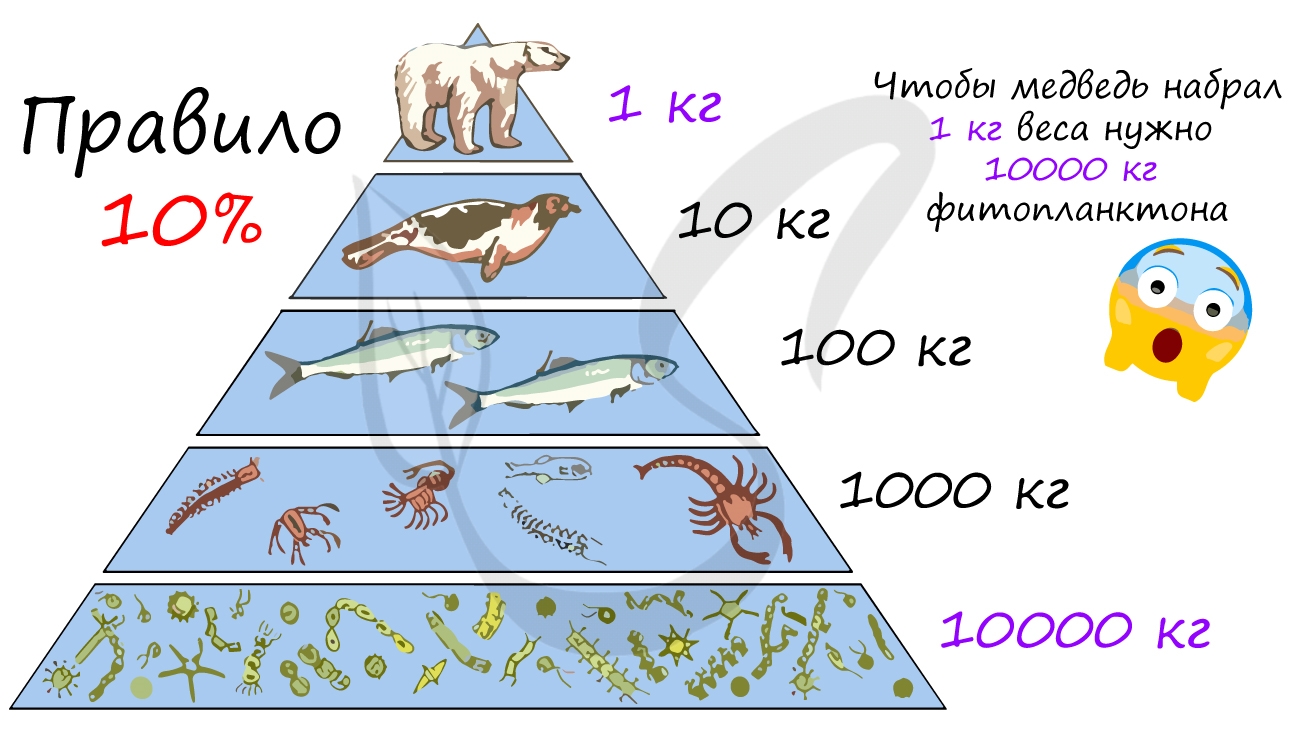

Существует правило 10%, которое вы можете встретить в задачах по экологии. Оно гласит, что на каждый последующий уровень экологической

пирамиды переходит лишь 10% энергии (массы), остальное рассеивается в виде тепла.

Представим следующую пищевую цепочку: фитопланктон → зоопланктон → растительноядные рыбы → рыбы-хищники → дельфин. В соответствии с

изученным правилом, чтобы дельфин набрал 1кг массы нужно 10 кг рыб хищников, 100 кг растительноядных рыб, 1000 кг зоопланктона и

10000 кг фитопланктона.

Агроценоз

Агроценоз — искусственно созданный биоценоз. Между агроценозом и биоценозом существует ряд важных отличий. Агроценоз

характеризуется:

- Преобладает искусственный отбор — выживают особи с полезными для человека признаками и свойствами

- Источник энергии — солнце (открытая система)

- Круговорот веществ — незамкнутый, так как часть веществ и энергии изымается человеком (сбор урожая)

- Видовой состав — скудный, преобладают 1-2 вида (поле пшеницы, ржи)

- Устойчивость экосистемы — снижена, так как пищевые цепочки короткие, пищевые сети неразветвленные

- Биомассы на единицу площади — мало

Биоценоз характеризуется:

- Преобладает естественный отбор — выживают наиболее приспособленные особи

- Источник энергии — солнце (открытая система)

- Круговорот веществ — замкнутый

- Видовой состав — разнообразный, тысячи видов

- Устойчивость экосистемы — высокая, так как пищевые цепочки длинные, разветвленные

- Биомассы на единицу площади — много

Факторы экосистемы

Любой организм в экосистеме находится под влиянием определенных факторов, называемых экологическими факторами.

Они подразделяются на абиотические, биотические и антропогенные.

- Абиотические (греч. α — отрицание + βίος — жизнь)

- Биотические (греч. βίος — жизнь)

- Антропогенные (греч. anthropos — человек)

К абиотическим факторам относятся факторы неживой природы. Существуют физические — климат, рельеф, химические —

состав воды, почвы, воздуха. В понятие климата можно включить такие важные факторы как освещенность,

температура, влажность.

К биотическим факторам относятся все живые существа и продукты их жизнедеятельности. Например: хищники регулируют

численность своих жертв, животные-опылители влияют на цветковые растения и т.д. Это и самые разнообразные формы

взаимоотношений между животными (нейтрализм, комменсализм, симбиоз).

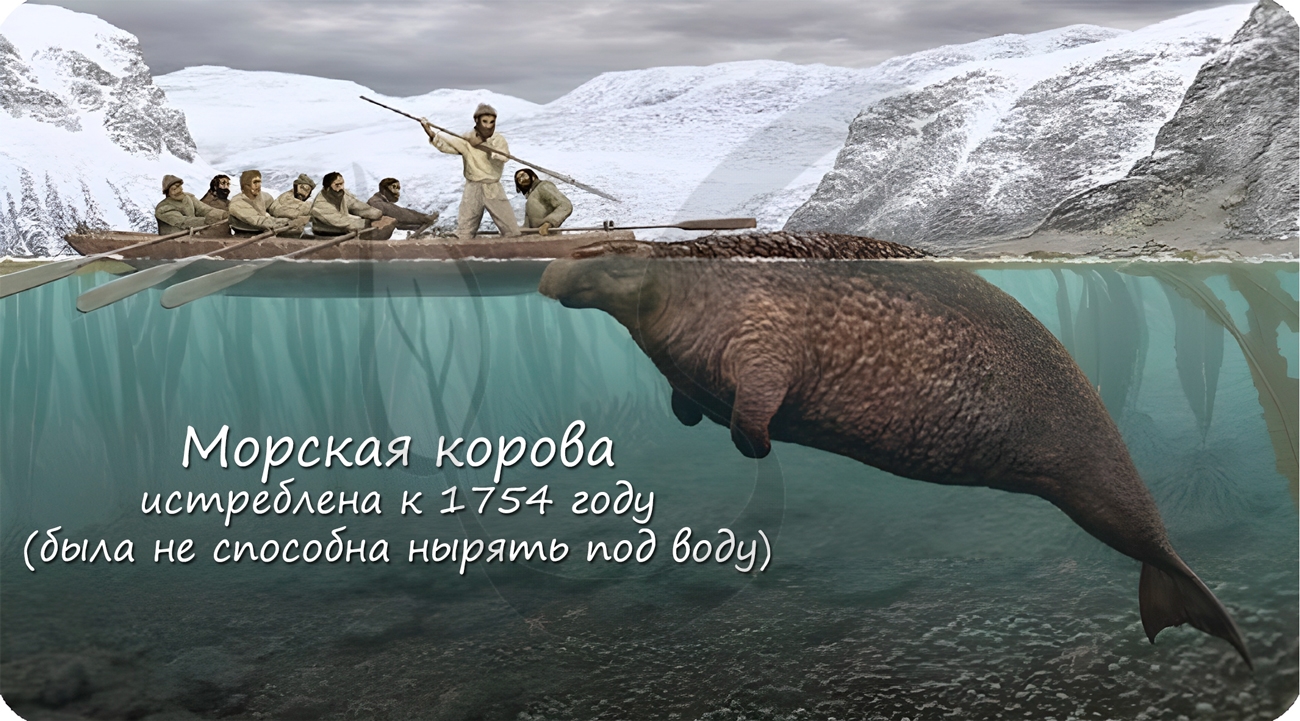

К антропогенным факторам относится влияние человека на окружающую среду в процессе хозяйственной и другой деятельности.

Человек «разумный» (Homo «sapiens») вырубает леса, осушает болота, распахивает земли — уничтожает дом для сотен видов животных.

В результате деятельности человека произошли глобальные изменения: над Антарктикой появились «озоновые дыры», ускорилось

глобальное потепление, которое ведет к таянию ледников и повышению уровня мирового океана.

За миллионы лет эволюции растения и животные вырабатывают приспособления к тем условиям среды, где они обитают. Так у алоэ,

растения живущего в засушливом климате, имеются толстые мясистые листья с большим запасом воды на случай засухи. У каждого

организма вырабатывается своя адаптация.

Формируются привычные биологические ритмы (биоритмы): организм адаптируется к изменениям освещенности, температуры, магнитного

поля и т.д. Эти факторы играют важную роль в таких событиях как сезонные перелеты птиц, осенний листопад.

Если адаптация не вырабатывается, или это происходит слишком медленно по сравнению с другими видами, то данный вид подвергается

биологическому регрессу: количество особей и ареал их обитания уменьшаются и со временем вид исчезает. Иногда деятельность

человека играет решающую роль в исчезновении видов.

Закон оптимума

Если фактор оказывает на жизнедеятельность организма благоприятное влияние (отлично подходит для животного/растения), то

про фактор говорят — оптимальный, значение фактора в зоне оптимума. Зона оптимума — диапазон действия фактора, наиболее благоприятный

для жизнедеятельности.

За пределами зоны оптимума начинается зона угнетения (пессимума). Если значение фактора лежит в зоне пессимума,

то организм испытывает угнетение, однако процесс жизнедеятельности может продолжаться. Таким образом, зона пессимума лежит в пределах

выносливости организма. За пределами выносливости организма происходит его гибель.

Фактор, по своему значению находящийся на пределе выносливости организма, или выходящий за такое значение, называется ограничивающим

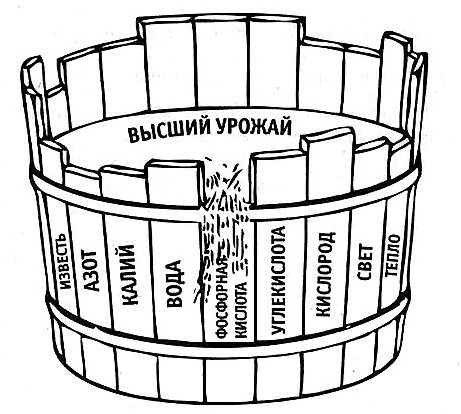

(лимитирующим). Существует закон ограничивающего фактора (закон минимума Либиха), гласящий, что для организма наиболее значим фактор,

который более всего отклоняется от своего оптимального значения.

Метафорически представить этот закон можно с помощью «бочки Либиха». Смысл данной метафоры в том, что вода при заполнении бочки начинает

переливаться через наименьшую доску, таким образом, длина остальных досок уже не играет роли. Так и наличие выраженного ограничивающего фактора

сводит на нет благоприятность остальных факторов.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Материалы для подготовки к ЕГЭ. Онлайн-Справочник по биологии.

Раздел 8. Экология и учение о биосфере. Глава 8.1. Экология особей.

ВСЕ РАЗДЕЛЫ СПРАВОЧНИКА

8.1. Экология особей

8.1.1. Среды обитания

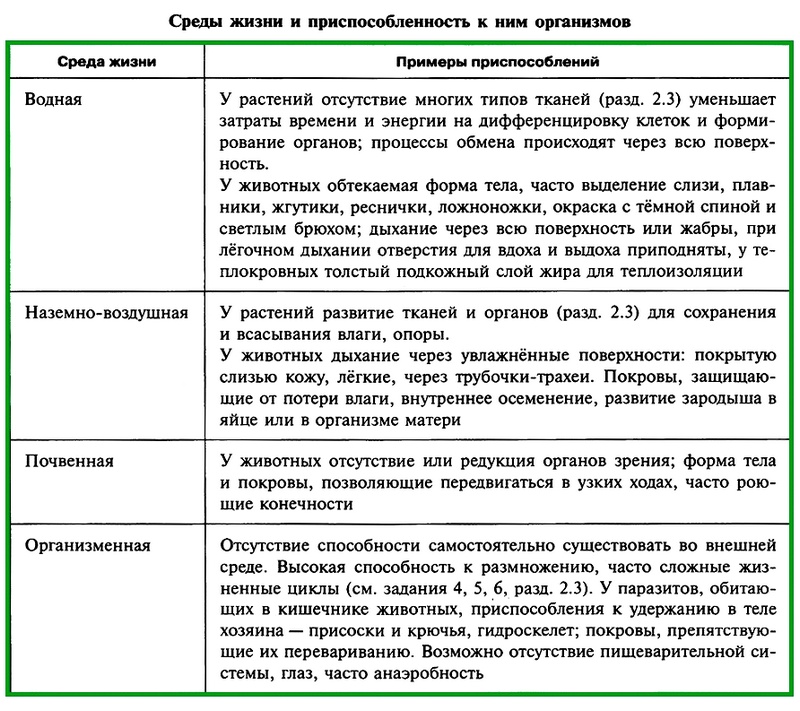

Среда обитания (жизни) — это часть природы, окружающая живые организмы и оказывающая на них определённое воздействие.

На нашей планете живые организмы освоили четыре среды обитания (табл. 8.1):

- водную;

- наземно-воздушную;

- почвенную;

- организменную.

Первой была освоена водная среда. Затем появились паразиты и симбионты, использующие организменную среду обитания. В дальнейшем, после выхода жизни на сушу, живые организмы населили наземно-воздушную среду, а одновременно с этим создали и заселили почву. Под почвенной средой обитания подразумевают не только собственно почву, но и горные породы поверхностной части литосферы.

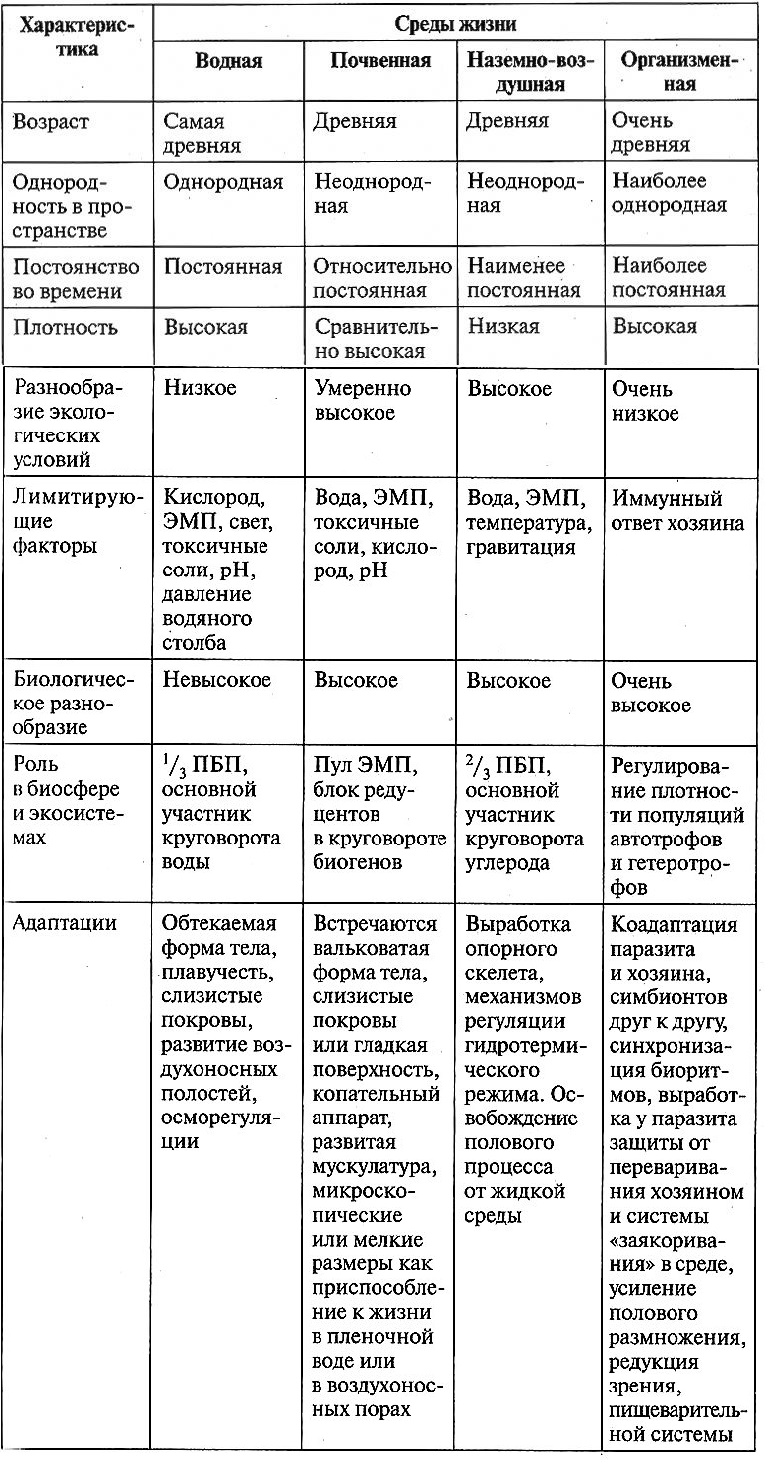

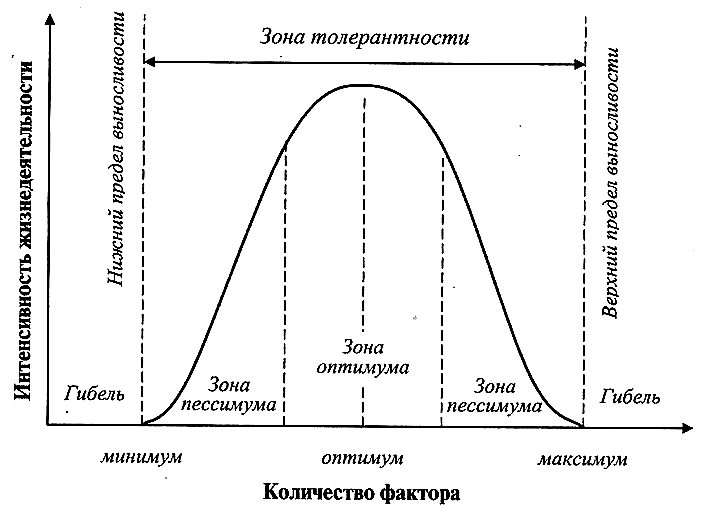

Таблица 8.1. Сравнение сред жизни

Примечание: ПБП — первичная биологическая продукция; ЭМП — элементы минерального питания.

8.1.2. Экологические факторы

Каждая из сред жизни отличается особенностями воздействия экологических факторов — отдельных элементов среды, которые воздействуют на организмы. Существуют различные классификации экологических факторов (табл. 8.2).

Таблица 8.2. Классификация экологических факторов

|

Группа |

Характеристика |

Примеры |

|

1. По природе |

||

| Абиотические | Воздействие компонентов неживой природы | Свет, температура, влажность |

| Биотические | Воздействие живых организмов | Конкуренция за пищу, нападение хищника |

|

2. По участию человека |

||

| Природные | Воздействие природных факторов | Свет, температура, влажность |

| Антропогенные | Воздействие человека (в том числе его деятельности) | Вырубка леса, охота, загрязнение, разрушение местообитаний |

|

3. По среде возникновения (для абиотических) |

||

| Климатические | Влияние климатических условий | Ветер, атмосферное давление |

| Геологические | Влияние геологических условий | Землетрясения, извержения вулканов, движение |

| ледников, радиоактивное излучение | ||

| Орографические, или факторы рельефа | Влияние условий рельефа | Высота местности над уровнем моря, крутизна местности, экспозиция местности |

| Эдафические, или почвенно-грунтовые | Влияние почвенных условий | Гранулометрический состав, химический состав, плотность, структура, pH |

| Гидрологические | Влияние гидрологических условий | Течение, солёность, давление |

|

4. По природе (для абиотических) |

||

| Физические | Влияние физических факторов | Температура, давление, плотность |

| Химические | Влияние химических факторов | Химический состав, солёность |

|

5. По виду воздействующего организма (для биотических) |

||

| Внутривидовые | Влияние на организм особей этого же вида | Влияние зайца на зайца, сосны на сосну |

| Межвидовые | Влияние на организм особей других видов | Влияние волка на зайца, сосны на берёзу |

|

6. По принадлежности к определённому царству (для биотических) |

||

| Фитогенные факторы | Влияние на организм растений | Ель и растения нижнего яруса |

| Зоогенные факторы | Влияние животных | Ковыль и травоядные копытные |

| Микогенные факторы | Влияние грибов | Берёза и подберёзовик |

| Микробиогенные факторы | Влияние микроорганизмов (вирусов, бактерий, простейших) | Человек и вирус гриппа |

|

7. По типу взаимодействия (для биотических) |

||

| Нейтрализм | Сожительство двух видов на одной территории, не имеющее для них ни положительных, ни отрицательных последствий | Белки и лоси |

| Протокооперация | Взаимовыгодное, но не обязательное сосуществование организмов, пользу из которого извлекают оба участника | Раки-отшельники и коралловые полипы актинии |

| Мутуализм | Взаимовыгодное сожительство, когда либо один из партнёров, либо оба не могут существовать без сожителя | Травоядные копытные и целлюлозоразрушающие бактерии |

| Комменсализм | Взаимоотношения, при которых один из партнёров полу чает пользу от сожительства, а другому присутствие первого безразлично | Крупные хищники и падальщики |

| Растительноядность | Взаимоотношения, при которых один из участников (фитофаг) использует в качестве пищи другого (растение) | Зайцы и растения |

| Хищничество | Взаимоотношения, при которых один из участников (хищник) использует в качестве пищи другого (жертва) | Волки и зайцы |

| Паразитизм | Взаимоотношения, при которых паразит не убивает своего хозяина, а длительное время использует его как среду обитания и источник пищи | Аскарида человеческая и человек |

| Конкуренция | Взаимоотношения, при которых организмы соперничают друг с другом за одни и те же ресурсы внешней среды при недостатке последних | Щука и судак |

| Аллелопатия | Взаимоотношения, при которых во внешнюю среду выделяются продукты жизнедеятельности одного организма, отравляя её и делая непригодной для жизни другого | Гриб-пеницилл и некоторые сапротрофные бактерии |

| Аменсализм | Взаимоотношения, при которых один организм воздействует на другой и подавляет его жизнедеятельность, а сам не испытывает никаких отрицательных влияний со стороны подавляемого | Ель и растения нижнего яруса |

|

8. По характеру воздействия (для антропогенных) |

||

| Прямое влияние | Оказывают прямое (непосредственное) воздействие на организм | Скашивание травы, вырубка леса, отстрел животных, отлов рыбы |

| Косвенное влияние | Оказывают косвенное (опосредованное через другие экологические факторы) воз действие на организм | Загрязнение окружающей среды, разрушение местообитаний, беспокойство |

|

9. По последствиям (для антропогенных) |

||

| Положительные | Улучшают жизнь организмов и увеличивают их численность | Разведение и охрана животных, посадка и подкормка растений, охрана окружающей среды |

| Отрицательные | Ухудшают жизнь организмов и снижают их численность | Вырубка деревьев, отстрел животных, разрушение местообитаний |

|

10. По изменчивости в пространстве и во времени |

||

| Относительно постоянные | Относительно постоянны в пространстве и во времени | Сила тяготения, солнечная радиация, солёность океана |

| Очень изменчивые | Очень изменчивы в пространстве и во времени | Температура и влажность воздуха, сила ветра |

|

11. По характеру изменения во времени |

||

| Регулярно-периодические | Меняют свою силу в зависимости от времени суток, сезона года, ритма приливов и отливов | Освещённость, температура, длина светового дня |

| Нерегулярные (непериодические) | Не имеют чётко выраженной периодичности | Наводнение, ураган, землетрясение, извержение вулкана, нападение хищника |

| Направленные | Действуют на протяжении длительного промежутка времени в одном направлении | Похолодание или потепление климата, зарастание водоёма, эрозия почвы |

|

12. По характеру ответной реакции организма на воздействие |

||

| Раздражители | Вызывают биохимические и физиологические изменения (адаптации) | Недостаток кислорода в условиях высокогорья приводит к увеличению содержания гемоглобина в крови животных |

| Модификаторы | Вызывают морфологические и анатомические изменения (адаптации) | Недостаток влаги привёл к видоизменению листьев в колючки у кактуса |

| Ограничители | Обусловливают невозможность существования организма в данных условиях и ограничивают ареал его распространения | Недостаток воды ограничивает распространение жизни в пустынях |

| Сигнализаторы | Информируют об изменении других факторов | Длина светового дня для листопадных растений |

|

13. По расходованию |

||

| Ресурсы | Потребляются организма ми, то есть их количество в результате взаимодействия с организмом может уменьшаться | Пища, вода, солнечная энергия, кислород, углекислый газ |

| Условия | Не потребляются организмами, то есть их количество не уменьшается, но они могут оказывать влияние на организм | Температура, влажность, атмосферное давление, гравитационное поле, солёность воды |

Действие экологических факторов на организм может быть прямым и косвенным. Косвенное воздействие осуществляется через другие экологические факторы. Например, высокая температура может вызвать ожог (прямое воздействие), а может привести к обезвоживанию организма (косвенное воздействие).

8.1.3. Адаптации

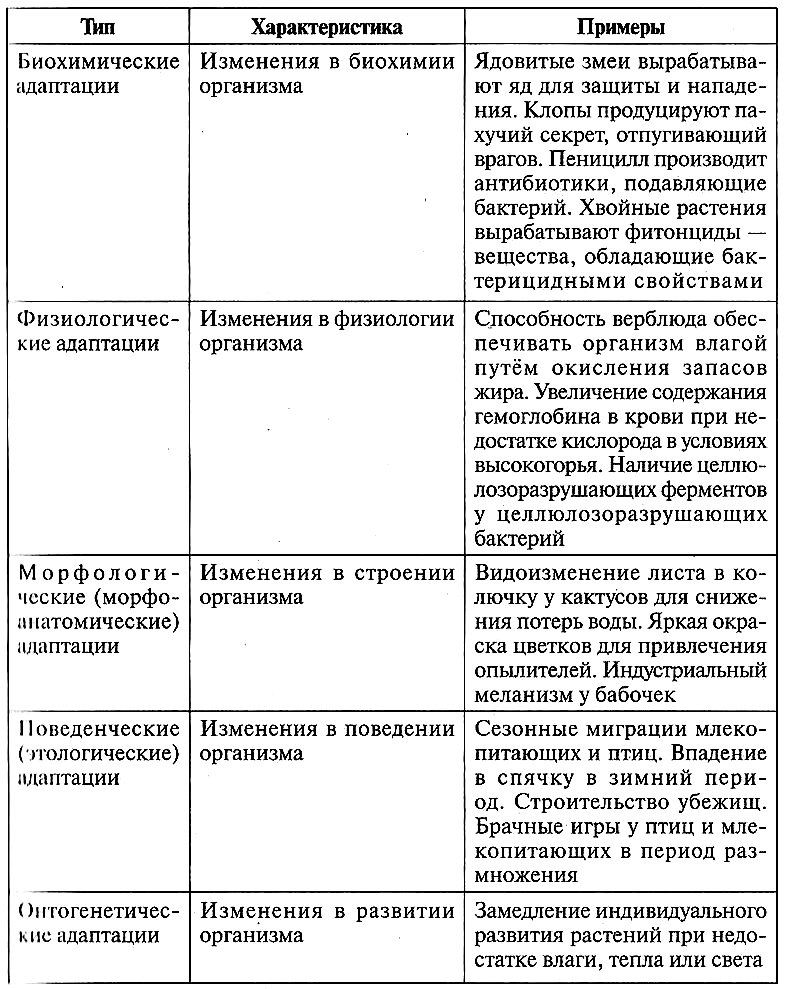

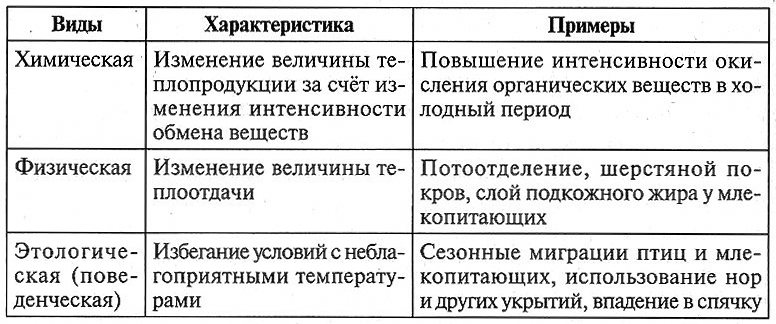

Адаптации — приспособления организмов к среде обитания. Они вырабатываются в процессе эволюции и индивидуального развития организмов. Адаптации развиваются под действием трёх основных факторов: наследственности, изменчивости и естественного (а также искусственного) отбора. Адаптации подразделяют на типы (табл. 8.3).

Таблица 8.3. Типы адаптаций живых организмов

Существуют три основных пути приспособления организмов к условиям окружающей среды (табл. 8.4). Обычно приспособление вида к среде осуществляется тем или иным сочетанием всех трёх возможных путей адаптации.

Таблица 8.4. Пути адаптаций живых организмов

8.1.4. Закономерности действия экологических факторов

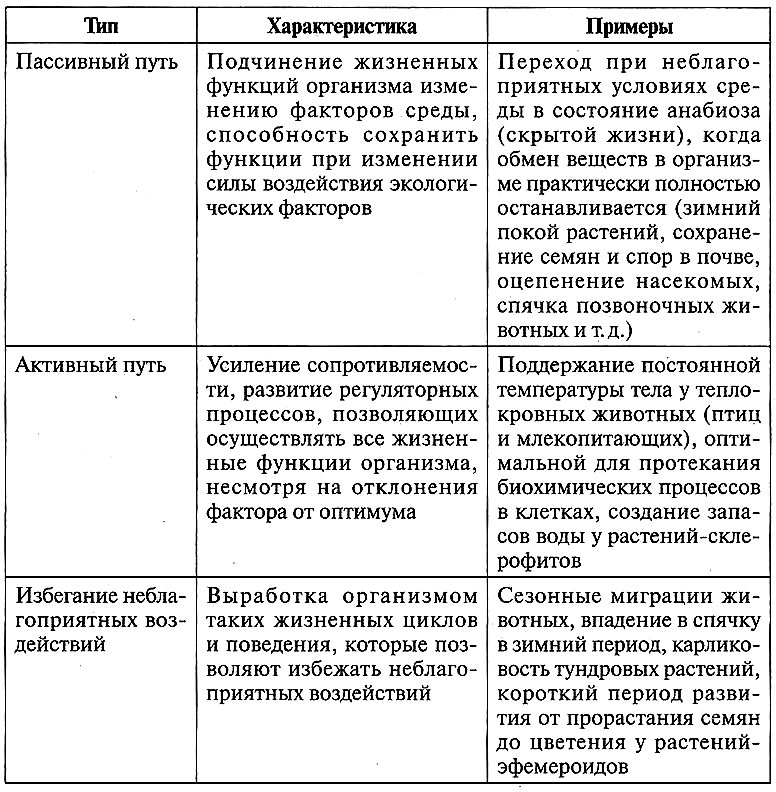

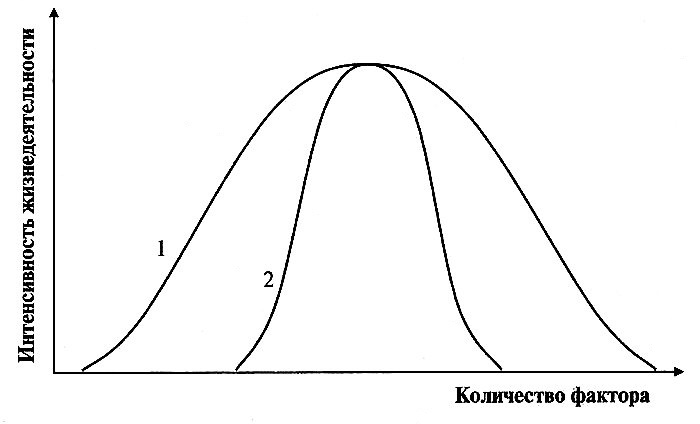

Закон оптимума. Экологические факторы среды имеют количественное выражение. Каждый фактор имеет определённые пределы положительного влияния на организмы (рис. 8.2). Как недостаточное, так и избыточное действие фактора отрицательно сказывается на жизнедеятельности особей.

Рис. 8.2. Зависимость действия экологического фактора от его количества

По отношению к каждому фактору можно выделить зону оптимума (зону нормальной жизнедеятельности), зону пессимума (зону угнетения), верхний и нижний пределы выносливости организма.

Зона оптимума — такое количество экологического фактора, при котором интенсивность жизнедеятельности организмов максимальна.

Зона пессимума — такое количество экологического фактора, при котором интенсивность жизнедеятельности организмов угнетена.

Верхний предел выносливости — максимальное количество экологического фактора, при котором возможно существование организма.

Нижний предел выносливости — минимальное количество экологического фактора, при котором возможно существование организма. За пределами выносливости существование организма невозможно.

Значения экологического фактора между верхним и нижним пределами выносливости называются зоной толерантности.

Виды с широкой зоной толерантности называются эврибионтными, с узкой — стенобионтными (рис. 8.3).

Рис. 8.3. Экологическая валентность (пластичность) видов: 1 — эврибионтные; 2 — стенобионтные

Организмы, переносящие значительные колебания температуры, называются эвритермными, а приспособленные к узкому интервалу температур — стенотермными. Таким же образом по отношению к давлению различают эври- и стенобатные организмы, по отношению к степени засоления среды — эври- и стеногалинные и т. д.

Явление акклиматизации. Положение оптимума и пределов выносливости может в определённых пределах сдвигаться. Например, человек легче переносит пониженную температуру окружающей среды зимой, чем летом, а повышенную — наоборот. Это явление называется акклиматизацией (или акклимацией). Акклиматизация происходит при смене сезонов года или при попадании на территорию с другим климатом.

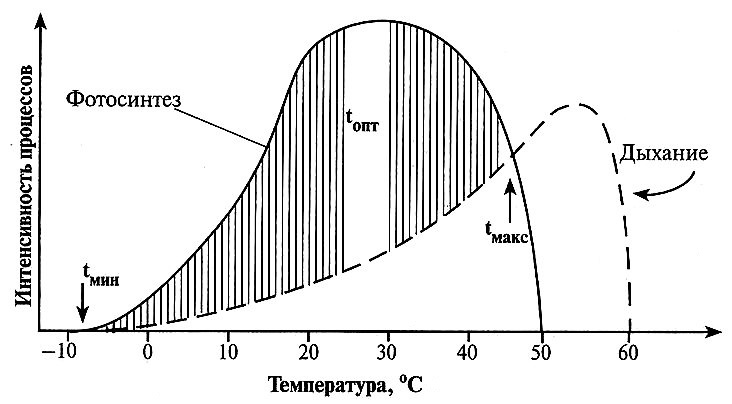

Неоднозначность действия фактора на разные функции организма. Одно и то же количество фактора неодинаково влияет на разные функции организма. Оптимум для одних процессов может являться пессимумом для других. Например, у растений максимальная интенсивность фотосинтеза наблюдается при температуре воздуха +25… +35°С, а дыхания +55°С (рис. 8.4).

Рис. 8.4. Схема зависимости фотосинтеза и дыхания растения от температуры: tмин, tопт, tмакс — температурный минимум, оптимум и максимум для прироста растений (заштрихованная область)

Соответственно, при более низких температурах будет происходить прирост биомассы растений, а при более высоких — потеря биомассы. У холоднокровных животных повышение температуры до +40 °С и более сильно увеличивает скорость обменных процессов в организме, но тормозит двигательную активность, и животные впадают в тепловое оцепенение. У человека семенники вынесены за пределы таза, так как сперматогенез требует более низких температур. Для многих рыб температура воды, оптимальная для созревания гамет, неблагоприятна для икрометания, которое происходит при другой температуре.

Экологическая валентность вида. Экологические валентности отдельных особей не совпадают. Они зависят от наследственных и онтогенетических особенностей отдельных особей: половых, возрастных, морфологических, физиологических и т.д. Поэтому экологическая валентность вида шире экологической валентности каждой отдельной особи. Например, у бабочки мельничной огнёвки — одного из вредителей муки и зерновых продуктов — критическая минимальная температура для гусениц -7 °С, для взрослых форм -22 °С, а для яиц —27 °С. Мороз в —10 °С губит гусениц, но не опасен для имаго и яиц этого вредителя.

Экологический спектр вида. Набор экологических валентностей вида по отношению к разным факторам среды составляет экологический спектр вида. Экологические спектры разных видов отличаются друг от друга. Это позволяет разным видам занимать разные места обитания. Знание экологического спектра вида позволяет успешно проводить интродукцию растений и животных.

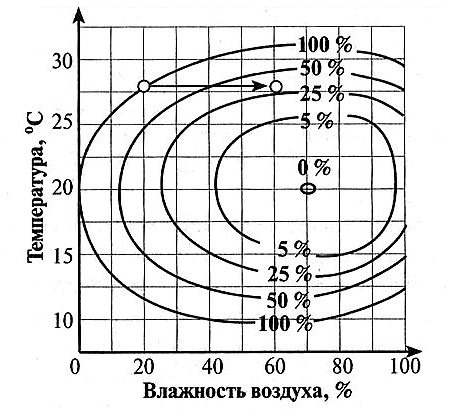

Взаимодействие факторов. В природе экологические факторы действуют совместно, то есть комплексно. Зона оптимума и пределы выносливости организмов по отношению к какому-либо фактору среды могут смещаться в зависимости от того, с какой силой и в каком сочетании действуют одновременно другие факторы. Например, высокую температуру труднее переносить при дефиците воды, сильный ветер усиливает действие холода, жару легче переносить в сухом воздухе и т. д. Таким образом, один и тот же фактор в сочетании с другими оказывает неодинаковое экологическое воздействие (рис. 8.5). Соответственно, один и тот же экологический результат может быть получен разными путями. Например, компенсация недостатка влаги может быть осуществлена поливом или снижением температуры. Создаётся эффект частичного взаимозамещения факторов. Однако взаимная компенсация действия факторов среды имеет определённые пределы, и полностью заменить один из них другим нельзя.

Рис. 8.5. Смертность яиц соснового шелкопряда при разных сочетаниях температуры и влажности

Таким образом, абсолютное отсутствие какого-либо из обязательных условий жизни заменить другими экологическими факторами невозможно, но недостаток или избыток одних экологических факторов может быть возмещён действием других экологических факторов.

Например, полное (абсолютное) отсутствие воды нельзя компенсировать другими экологическими факторами. Однако если другие экологические факторы находятся в оптимуме, то перенести недостаток воды легче, чем когда и другие факторы находятся в недостатке или избытке.

Закон лимитирующего фактора. Возможности существования организмов в первую очередь ограничивают те факторы среды, которые наиболее удаляются от оптимума. Экологический фактор, количественное значение которого выходит за пределы выносливости вида, называется лимитирующим (ограничивающим) фактором. Такой фактор будет ограничивать существование (распространение) вида даже в том случае, если все остальные факторы будут благоприятными (рис. 8.6).

Лимитирующие факторы определяют географический ареал вида. Например, продвижение вида к полюсам может лимитироваться недостатком тепла, в аридные районы — недостатком влаги или слишком высокими температурами.

Рис. 8.6. Зависимость урожая от лимитирующего фактора («Бочка Либиха»)

Условия жизни и условия существования. Комплекс факторов, под действием которых осуществляются все основные жизненные процессы организмов, включая нормальное развитие и размножение, называется условиями жизни. Условия, в которых размножения не происходит, называются условиями существования.

8.1.5. Характеристика основных экологических факторов

Свет. В спектре солнечного света выделяют области, различные по своему биологическому действию. Ультрафиолетовые лучи в небольших дозах необходимы живым организмам (бактерицидное действие, стимуляция роста и развития клеток, синтез витамина D и т. д.), в больших дозах губительны из-за способности вызывать мутации. Значительная часть ультрафиолетовых лучей отражается озоновым слоем. Видимые лучи — основной источник жизни на Земле, дающий энергию для фотосинтеза. Инфракрасные лучи — основной источник тепловой энергии.

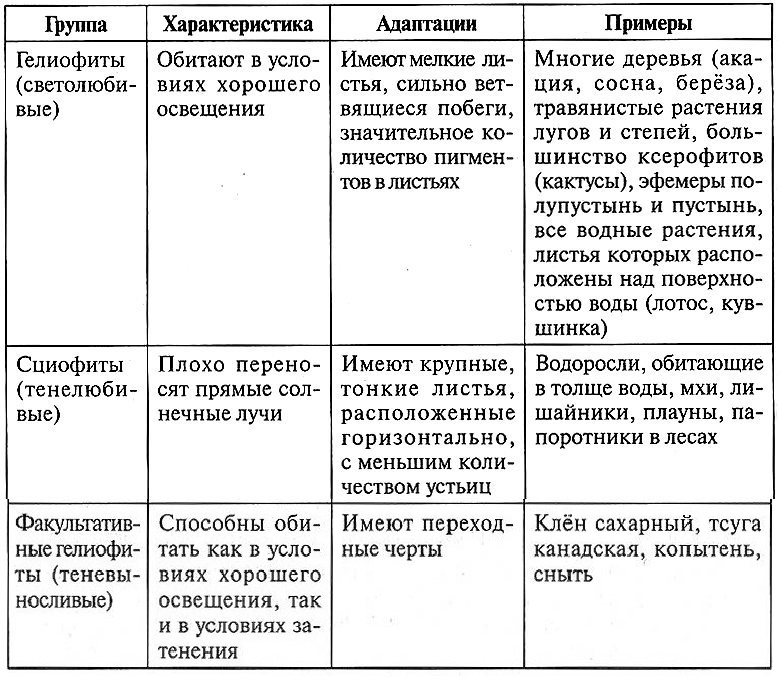

Для растений солнечный свет необходим прежде всего как источник энергии для фотосинтеза. По отношению к условиям освещённости растения подразделяют на экологические группы (табл. 8.5).

Таблица 8.5. Классификация растений по отношению к условиям освещённости

Для животных свет — это условие ориентации. Животные могут вести дневной, ночной и сумеречный образ жизни.

По отношению к продолжительности дня организмы (в основном растения) делят на короткодневные (обитатели низких широт) и длиннодневные (обитатели умеренных и высоких широт).

Реакция организмов на продолжительность дня называется фотопериодизмом. Это очень важное приспособление, регулирующее сезонные явления у организмов. Изменение длины дня тесно связано с годовым ходом температуры, но в отличие от последней не подвержено случайным колебаниям. Фотопериодизм обусловливает такие сезонные явления, как листопад, перелёты птиц и т. п.

Температура. От температуры окружающей среды зависит температура организмов, а следовательно, скорость всех химических реакций, составляющих обмен веществ. В основном живые организмы способны жить при температуре от 0 до +50 °С, что обусловлено свойствами цитоплазмы клеток. Верхним температурным пределом жизни является + 120…+140°С (близкие к нему значения температуры выдерживают споры, бактерии), нижним —190…273 °С (переносят споры, семена, сперматозоиды).

По отношению к температуре организмы делят на криофилов (обитающих в условиях низких температур) и термофилов (обитающих в условиях высоких температур).

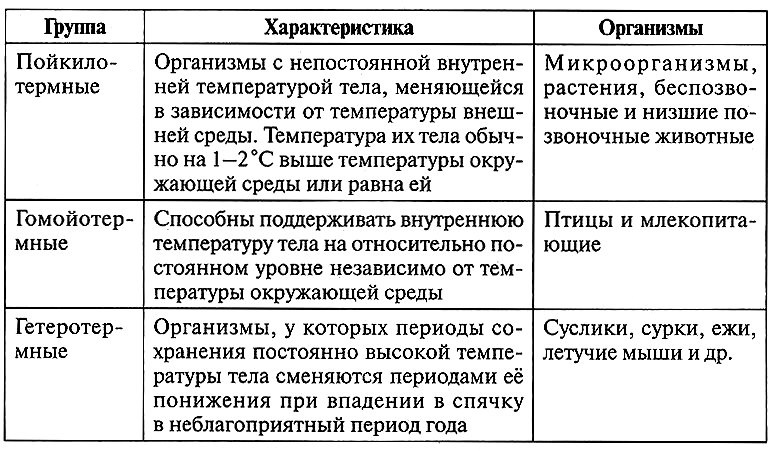

Организмы могут использовать два источника тепловой энергии: внешний (тепловая энергия Солнца или внутреннее тепло Земли) и внутренний (тепло, выделяемое при обмене веществ). В зависимости от того, какой источник преобладает в тепловом балансе, живые организмы делят на пойкилотермных и гомойотермных (табл. 8.6). Если речь идёт только о животных, то их ещё называют холоднокровными и теплокровными соответственно.

Таблица 8.6. Классификация организмов по преобладанию

источника тепла в их тепловом балансе

У живых организмов различают три механизма терморегуляции (табл. 8.7).

Таблица 8.7. Механизмы терморегуляции

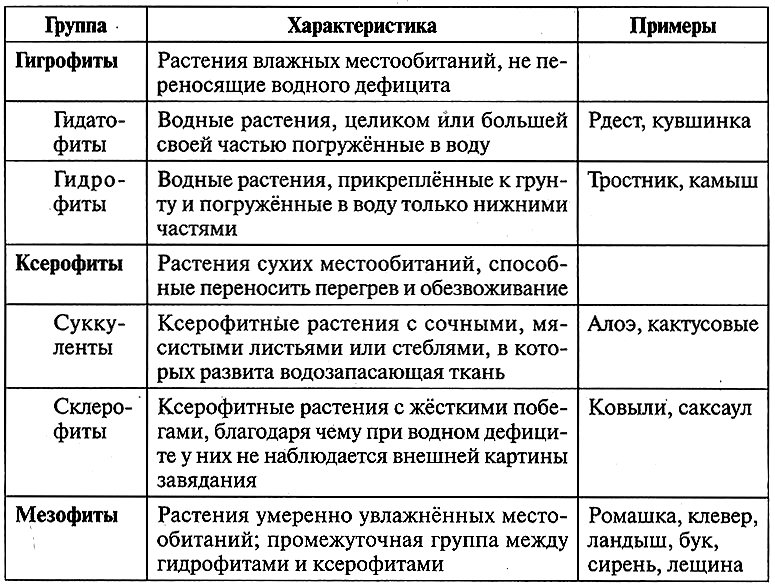

Вода. Вода обеспечивает протекание в организме обмена веществ и нормальное функционирование организма в целом. Одни организмы живут в воде, другие приспособились к постоянному недостатку влаги. Среднее содержание воды в клетках большинства живых организмов составляет около 70 %.

По отношению к воде среди живых организмов выделяют следующие экологические группы: гигрофилы (влаголюбивые), ксерофилы (сухолюбивые) и мезофилы (промежуточная группа).

Из наземных животных к гигрофилам относятся ондатра и бобр, к ксерофилам — суслик и варан, к мезофилам — волк и косуля. Среди растений различают гигрофитов, мезофитов и ксерофитов (табл. 8.8).

Таблица 8.8. Классификация растений по отношению к воде

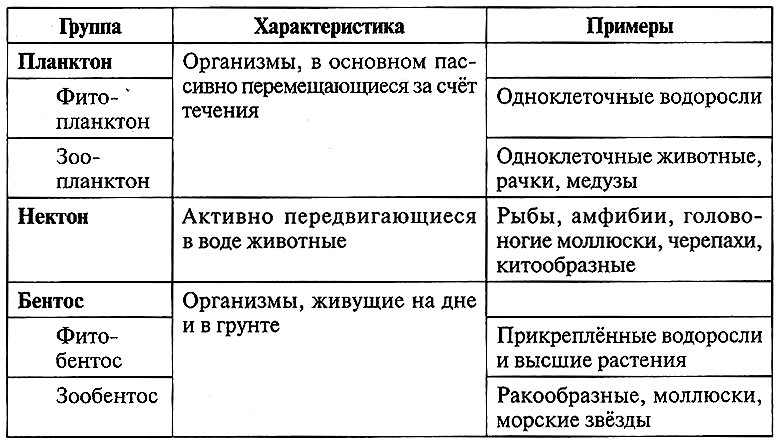

Водные организмы по типу местообитания и образу жизни объединяются в следующие экологические группы (табл. 8.9).

Таблица 8.9. Классификация водных организмов

по типу местообитания и образу жизни

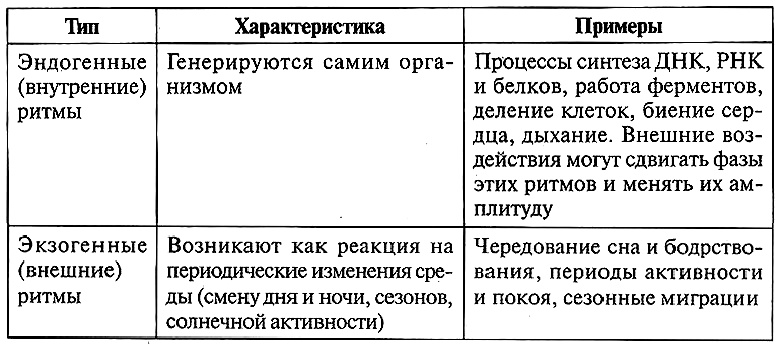

8.1.6. Биологические ритмы

Биологические ритмы представляют собой периодически повторяющиеся изменения интенсивности и характера биологических процессов и явлений. Они в той или иной форме присущи всем живым организмам и отмечаются на всех уровнях организации: от внутриклеточных процессов до биосферных. Биологические ритмы наследственно закреплены и являются следствием естественного отбора и адаптации организмов. Ритмы бывают внутрисуточные, суточные, сезонные, годичные, многолетние и многовековые. Биологические ритмы делят на эндогенные и экзогенные (табл. 8.10).

Таблица 8.10. Биологические ритмы

ВСЕ РАЗДЕЛЫ СПРАВОЧНИКА

Материалы для подготовки к ЕГЭ. Онлайн-Справочник по биологии.

8.1. Экология особей

Просмотров:

42 444

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 510 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Добавить в вариант

Рассмотрите предложенную схему классификации сред обитания организмов. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком.

Установите соответствие между животными и средами обитания, в которых происходит их размножение: к каждой позиции из левого столбца подберите соответствующую позицию из правого столбца.

ЖИВОТНОЕ

А) водяной удав

Б) дельфин афалина

В) тритон гребенчатый

Г) гребнистый крокодил

Д) тростниковая жаба

СРЕДА ОБИТАНИЯ

1) водная

2) наземно-воздушная

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г | Д |

Раздел: Основы экологии

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Почву как среду обитания организмов характеризуют. Цифры укажите в порядке возрастания.

1) отсутствие света

2) резкие перепады давления

3) низкое содержание углекислого газа

4) низкая плотность

5) незначительные колебания температуры

6) недостаток кислорода

Источник: ЕГЭ по биологии 2020. Досрочная волна. Вариант 1

Установите соответствие между характеристикой среды обитания и средой, соответствующей данной характеристике: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) стабильный температурный режим

Б) ограниченность пространства

В) небольшие колебания температуры

Г) сложность широкого распространения большинства организма

Д) высокое содержание углекислого газа

Е) плотность высокая

СРЕДА

1) почвенная

2) внутриорганизменная

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Выберите характеристики наземно-воздушной среды обитания организмов.

1) давление в среде низкое

2) высокая плотность среды

3) содержание кислорода высокое

4) высокая теплопроводность

5) сезонные температурные перепады

6) ограниченная проницаемость для света

Какие особенности среды обитания внутренних паразитов обеспечивают их выживание? Назовите не менее трёх особенностей.

Источник: ЕГЭ по биологии 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант 4.

Ярусное расположение растений в сообществе луга — приспособление к

Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин.

| Уровень организации | Пример |

|---|---|

| Клеточный | Строение цианобактерий |

| Озеро как место обитания озерной лягушки |

Проанализируйте таблицу «Биотические взаимодействия между организмами». Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины и понятия, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин или соответствующее понятие из предложенного списка.

| Название

взаимодействия |

Характеристика

взаимодействия |

Примеры организмов |

|---|---|---|

| Симбиоз | ____________(Б) | Сосна

и белый гриб |

| Хищничество | Поедание одного организма

другим |

___________(В) |

| ___________(А) | Использование одним

организмом другого в качестве источника питания и места обитания |

Спорынья и пшеница |

Список терминов и понятий:

1) нахлебничество

2) конкуренция

3) паразитизм

4) хорёк и куница

5) лисица и мышь

6) взаимное ослабление организмов

7) взаимовыгодное сожительство организмов

8) нейтрализм

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Источник: ЕГЭ по биологии 2019. Досрочная волна

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие из приведённых ниже примеров относятся к биотическим факторам среды?

1) поедание зайцев волками

2) паразитизм трутового гриба на деревьях

3) постепенное изменение климата

4) вытеснение сныти топинамбуром

5) охота человека на оленей

6) глубокое промерзание водоёма зимой

Раздел: Основы экологии

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие из перечисленных факторов среды относят к биотическим?

1) наличие паразитов

2) температура воды

3) хищничество

4) солнечная радиация

5) наличие видов-конкурентов

6) внесение удобрений

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие из перечисленных факторов среды относят к абиотическим?

1) наличие видов-конкурентов

2) солёность воды

3) внесение удобрений

4) наличие паразитов

5) содержание ионов металлов в почве

6) рельеф местности

Рассмотрите предложенную схему классификации экологических факторов окружающей среды. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком.

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие из приведённых факторов среды можно отнести к абиотическим?

1) увеличение численности хищников

2) выделение углекислого газа электростанцией

3) среднегодовая температура

4) годовая норма осадков

5) образование водохранилища

6) крутизна склона горы

Раздел: Основы экологии

К абиотическим факторам среды относят

1) подрывание кабанами корней

3) образование колоний птиц

4) обильный снегопад

В водоеме после уничтожения всех хищных рыб наблюдалось сокращение численности растительноядных рыб вследствие

1) распространения среди них заболеваний

2) уменьшения численности паразитов

3) ослабления конкуренции между видами

4) сокращения их плодовитости

Неограниченное истребление волков в экосистеме леса может привести к

1) распространению заболеваний среди лосей

2) смене растительного покрова

3) падению численности мышевидных грызунов

4) сокращению численности других хищников

Чем отличается наземно-воздушная среда от водной?

Раздел: Основы экологии

Назовите тип защитного приспособления от врагов, объясните его назначение и относительный характер у мелкой рыбки морского конька–тряпичника, обитающей на небольшой глубине среди водных растений.

Раздел: Основы эволюционного учения

В чём проявляются морфологические, физиологические и поведенческие адаптации к температуре среды у теплокровных животных?

Раздел: Основы эволюционного учения

Всего: 510 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Среда обитания, или ареал, или экологическая ниша — огромный комплекс определенных условий (как биотических, так и абиотических), в которых постоянно проживают особи, популяция и целые виды живых существ.

Проще говоря, среда обитания (окружающая среда) — это тот сегмент природы, который окружает живые организмы и так или иначе на них воздействует, а они на него. Из окружающей среды живые существа получают всё, что им необходимо, и «делятся» с ней продуктами обмена веществ.

Термин «среда обитания» зачастую соответствует термину «ареал». Если ящерица живет в песчаной жаркой пустыне, значит, она, вероятнее всего, будет обитать везде, где есть такие пустыни. Например, круглоголовка встречается в пустынях Европы, Азии и Африки.

До появления на Земле человека вся она представляла собой естественную среду обитания множества видов животных и растений. Сейчас принято различать среду естественную и искусственную, которая создана человеком.

Четыре основные среды обитания

1. Водная среда. Организмы, живущие в ней, называются гидробионтами.

2. Наземно-воздушная среда. Населена аэробионтами.

3. Почвенная среда. В ней проживают эдафобионты, или же геобионты.

4. Среда, образуемая непосредственно самими организмами — организменная среда. В ней, в свою очередь, обитают эндобионты

(симбионты и паразиты).

Теперь рассмотрим подробнее характерные черты перечисленных сред обитания.

Водная среда и ее особенности

1. Высокая плотность (наивысшая плотность в Мертвом море, а вообще плотность воды зависит от разных факторов, например, химического состава, температуры, солености).

2. Хорошая теплопроводность.

3. Небольшие температурные колебания (кстати, самым теплым морем считается Красное, в нем вода прогревается до +30 градусов и не остывает ниже +19).

4. Невысокое содержание кислорода.

5. Низкий уровень освещенности (солнечные лучи проникают на глубину примерно 200 метров, при этом быстрее всего «теряются» красная и желтая части спектра, а синяя достигает большей глубины).

6. Высокое давление (самое высокое давление, конечно, у дна Марианской впадины — оно почти в 1100 раз выше нормального; однако и при таком давлении там живут фораминиферы).

7. Определенный солевой состав (больше всего в морской соли хлоридов, натрия, сульфатов и магния).

Водная среда, как известно, стала колыбелью жизни на молодой планете. И сегодня она чрезвычайно густо населена, от высокогорных озер до дна океана с его вечной темнотой и холодом. В водной среде постоянно обитают несколько групп организмов.

1. Планктон — держится около поверхности, на глубине до 50 метров, словно бы парит в воде и не способен противостоять течениям. Состоит из фитопланктона (цианобактерии, одноклеточные водоросли) и зоопланктона (криль — разнообразные мелкие рачки).

2. Нектон

— активно передвигающиеся, зачастую на огромные расстояния, организмы (рыбы и морские млекопитающие).

3. Бентос

— большое сообщество организмов, обитающих на дне водоемов (черви, кораллы, моллюски, губки и пр.).

Наземно-воздушная среда и ее особенности

1. Низкая плотность (зависит она от давления, влажности и температуры).

2. Плохая теплопроводность.

3. Большие температурные колебания (самые высокие показатели, +54–57 градусов, фиксировались в Мексике, американской Калифорнии, Ираке и Кувейте, а самая низкая температура, около –90, конечно, в Антарктиде).

4. Значительное содержание кислорода (21 процент).

5. Относительно стабильное давление.

6. Нехватка воды

в засушливых регионах.

7. Сильные ветра, различные погодные катаклизмы.

Почвенная среда и ее особенности

1. Отсутствие света и резких колебаний температуры (даже если на поверхности почвы мороз, животные, зимующие на разных глубинах, а также корни растений не замерзают; правда, в зоне вечной мерзлоты прогревается только верхний слой почвы, а глубже лежит лед).

2. Относительно высокие давление и плотность.

3. Безостановочное поступление органических веществ.

4. Гумус

— органическая темная часть почвы, образованная в результате распада растительных и животных остатков. Он содержит основные элементы питания растений, которые поглощаются растениями под воздействием микроорганизмов.

Организменная среда и ее особенности

1. Бесконечные запасы пищи.

2. Защита от внешних воздействий (правда, это не касается эктопаразитов — клещей, власоедов, вшей, блох — которые живут на поверхности кожи или в ее верхнем слое).

3. Отсутствие изменений условий среды.

4. Минус — необходимость вести борьбу с иммунными клетками и веществами хозяина.

СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ.

СРЕДА ОБИТАНИЯ.ФАКТОРЫ СРЕДЫ.

Гуськова С.А., учитель биологии МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с углублённым изучением отдельных предметов»

ГАТЧИНА

2018

ЧАСТЬ I

НАДОРГАНИЗМЕННЫЕ СИСТЕМЫ Связи организма с окружающей средой складываются чаще всего исторически

НАДОРГАНИЗМЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Связи организма с окружающей средой складываются чаще всего исторически. В результате образуются надорганизменные системы, организацию и функционирование которых изучает наука экология.

Кроме того, предметом экологии являются взаимосвязи и закономерности сосуществования живых организмов в природе, а также законы «здорового» состояния как нормы и основы существования жизни.

СРЕДА ОБИТАНИЯ Среда обитания ( экологическая ниша ) — совокупность конкретных абиотических и биотических условий, в которых обитает данная особь, популяция или вид; часть природы,…

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Среда обитания (экологическая ниша) — совокупность конкретных абиотических и биотических условий, в которых обитает данная особь, популяция или вид; часть природы, окружающая живые организмы и оказывающая на них прямое или косвенное воздействие.

СРЕДЫ ЖИЗНИ В настоящее время выделяют четыре основные среды обитания:

СРЕДЫ ЖИЗНИ

В настоящее время выделяют четыре основные среды обитания:

Водную

Наземно-воздушную

Почвенную

Внутреннюю среду организма (организм – хозяин)

ВОДНАЯ СРЕДА Основа — вода, которая, обладая довольно значительной плотностью, затрудняет передвижение организмов в ней, но и обеспечивает им опору, а также однообразие условий (транспорт…

ВОДНАЯ СРЕДА

Основа — вода, которая, обладая довольно значительной плотностью, затрудняет передвижение организмов в ней, но и обеспечивает им опору, а также однообразие условий (транспорт газов и питательных веществ, меньшие колебания температуры и т. д.).

Вода плохо растворяет кислород и слабо пропускает свет, необходимый для фотосинтеза, что ограничивает распространение в ней растительных организмов.

Водная среда характерна для Мирового океана, морей, континентальных водоемов.

Организмы, обитающие в водной среде, называются гидробионтами

Организмы, обитающие в водной среде, называются гидробионтами. Их делят на четыре основные экологические группы:

Нейстон — организмы, обитающие в поверхностной пленке воды и использующие силу поверхностного натяжения: клопы-водомерки, личинки некоторых моллюсков, ряд простейших и водорослей

Нектон — активно плавающие в толще воды животные, способные противостоять течениям и преодолевать большие расстояния: киты, ластоногие, рыбы, головоногие и др.

Планктон — совокупность организмов, населяющих толщу воды в различных водоемах и увлекаемых течениями. В зависимости от систематической принадлежности планктонные организмы относят к фитопланктону либо зоопланктону.

Бентос – организмы, обитающие на дне водоемов и ведущие прикрепленный образ жизни (крупные водоросли, кораллы, губки и др.) либо перемещаются по дну (моллюски, черви).

НАЗЕМНО-ВОЗДУШНАЯ СРЕДА Более низкая плотность, лучшая обеспеченность кислородом и большая интенсивность освещения, существенная изменчивость условий

НАЗЕМНО-ВОЗДУШНАЯ СРЕДА

Более низкая плотность, лучшая обеспеченность кислородом и большая интенсивность освещения, существенная изменчивость условий

Организмы, освоившие эту наиболее сложную для обитания среду, называются аэробионтами. Они отличаются наличием развитой системы опоры (многие моллюски, паукообразные и насекомые, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие).

Для растений данная среда создает существенные препятствия в осуществлении процессов жизнедеятельности, прежде всего из-за недостатка воды в атмосфере и ее бедности биогенными элементами, поэтому их…

Для растений данная среда создает существенные препятствия в осуществлении процессов жизнедеятельности, прежде всего из-за недостатка воды в атмосфере и ее бедности биогенными элементами, поэтому их выход на сушу повлек за собой возникновение покровных, механических и проводящих тканей, а также расчленение тела на вегетативные органы — побег, осуществляющий функцию воздушного питания, и корень, который обеспечивает растение водой и минеральными солями. На суше обитают в основном высшие растения.

ПОЧВЕННАЯ СРЕДА Отличается относительно высокой плотностью, низкой освещенностью, неоднородностью состава, в ней обычно не наблюдается резкого перепада температур и недостатка воды и минеральных солей

ПОЧВЕННАЯ СРЕДА

Отличается относительно высокой плотностью, низкой освещенностью, неоднородностью состава, в ней обычно не наблюдается резкого перепада температур и недостатка воды и минеральных солей.

Продвижение организма в почве часто сопряжено с существенными препятствиями, поэтому животные в почве передвигаются либо между ее частичками, либо раздвигая ее, как дождевой червь, либо разгребая при помощи конечностей (крот, слепыш, медведка).

Организмы, населяющие почвенную среду, называются эдафобионтами.

Некоторые организмы в качестве среды обитания используют

Некоторые организмы в качестве среды обитания используют ДРУГОЙ ОРГАНИЗМ, причем одни из них используют ее только в качестве местообитания, а другие и как источник питания.

Внутренняя среда организмов отличается постоянством условий, что облегчает жизнь «квартирантов», но многим из них приходится бороться с защитными механизмами организма-хозяина

Если сожительство организма-хозяина и его «квартиранта» являются взаимовыгодными, то это является примером симбиоза.

В тех же случаях, когда «пришелец» причиняет хозяину какой-либо ущерб, он является паразитом , как ленточные черви, сосальщики, круглые черви и др

В тех же случаях, когда «пришелец» причиняет хозяину какой-либо ущерб, он является паразитом, как ленточные черви, сосальщики, круглые черви и др.

Обитание какого-либо вида организмов внутри определенного вида приводит к его значительной специализации, что затрудняет размножение и распространение, однако компенсируется огромной плодовитостью.

МКОСТЬ СРЕДЫ — способность природного окружения обеспечивать нормальную жизнедеятельность в единице пространства определенного числа особей без заметного нарушения самого окружения

ЁМКОСТЬ СРЕДЫ —

способность природного окружения обеспечивать нормальную жизнедеятельность в единице пространства определенного числа особей без заметного нарушения самого окружения.

предельная нагрузка биологического вида на среду обитания

максимальный размер популяции вида, который среда может безусловно стабильно поддерживать, обеспечивать пищей, укрытием, водой и другими необходимыми благами.

МКОСТЬ СРЕДЫ С увеличением плотности заселения рождаемость обычно падает, а смертность — растёт

ЁМКОСТЬ СРЕДЫ

С увеличением плотности заселения рождаемость обычно падает, а смертность — растёт. Разность между рождаемостью и смертностью называют естественным приростом.

Таким образом, ёмкость среды — это количество индивидов, проживание которых в данной среде не ведет к негативному воздействию на организм индивида и среду.

Ниже ёмкости среды популяция, как правило, имеет положительный естественный прирост, при превышении ёмкости естественный прирост обычно становится отрицательным.

Емкость среды проявляет свое действие через лимитирующие факторы – запасы пищи, минеральных солей, пространства, влияние особей друг на друга в результате повышения плотности

Емкость среды проявляет свое действие через лимитирующие факторы – запасы пищи, минеральных солей, пространства, влияние особей друг на друга в результате повышения плотности.

Поддержание численности на определенном уровне происходит посредством механизмов отрицательной обратной связи. Примером такого типа изменения является изменение численности популяции северного оленя на небольшом изолированном островке у берегов Аляски. Рост численности вначале происходил очень быстро, но затем он замедлялся и выходил на плато и даже резко снижался. Это было обусловлено исчерпание пищевых и пространственных ресурсов. Затем, численность особей восстановилась на более низком уровне. В течение нескольких десятков лет в результате затухающих колебаний численность популяции стабилизировалась на определенном уровне. Обычно величина емкости среды обусловлена количеством доступного корма и площадью подходящих биотопов. Она не является постоянной, а может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от изменений факторов внешней среды. Например, увеличение численности видов жертв может привести к росту численности видов хищников, которые ими питаются.

Среды обитания. Экологические факторы

Раздел ЕГЭ: 7.1. Среды обитания организмов. Экологические факторы: абиотические, биотические. Антропогенный фактор. Их значение.

Экология — наука, изучающая взаимоотношения организмов между собой и со средой обитания. Она рассматривает особенности развития, размножения и выживания особей, структуру и динамику популяций и сообществ в зависимости от окружающей среды.

Среды обитания организмов

Условия существования — совокупность факторов среды, без которых живые организмы не могут существовать.

Среда обитания (среда жизни) — это часть природы, окружающая живые организмы и оказывающая на них определённое воздействие. На нашей планете живые организмы освоили 4 среды обитания: водную, наземно-воздушную, почвенную и организменную.

В процессе эволюции у организмов выработались различные приспособления к среде обитания — адаптации. Существует три основных пути приспособления организмов к условиям окружающей среды: активный путь, пассивный путь и избегание неблагоприятных воздействий. Адаптации можно разделить на биохимические, морфологические, физиологические, этологические и др.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Отдельные элементы среды, которые воздействуют на организмы, называются экологическими факторами. Выделяют следующие экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные.

Абиотические факторы — компоненты неживой природы. Биотические факторы — воздействие живых организмов друг на друга (взаимодействие между особями в популяциях и между популяциями в сообществах). Антропогенные факторы — деятельность человека, приводящая либо к прямому воздействию на живые организмы, либо к изменению среды их обитания (охота, промысел, сведение лесов, загрязнение, эрозия почв и др.).

Факторы среды имеют количественное выражение. По отношению к каждому фактору можно выделить зону оптимума (зону нормальной жизнедеятельности), зону пессимума (зону угнетения) и пределы выносливости организма. Оптимум — такое количество экологического фактора, при котором интенсивность жизнедеятельности организмов максимальна. В зоне пессимума жизнедеятельность организмов угнетена. За пределами выносливости существование организма невозможно. Различают нижний и верхний предел выносливости.

■ Абиотические факторы

- Температура. Приспособления к колебаниям температуры: миграция — переселение в более благоприятные условия, анабиоз — состояние резкого угнетения жизненных процессов, когда видимые проявления жизни временно прекращаются (спячка — животные, споры — микроорганизмы, цисты — простейшие).

- Свет. По отношению к свету различают растения: светолюбивые — растения открытых, постоянно освещаемых местообитаний; тенелюбивые (сциофиты) — растения затенённых местообитаний; теневыносливые (факультативные гелиофиты) — растения, произрастающие в условиях разной световой обеспеченности. Для животных свет играет информационную роль (таксисы). Фотопериодизм — реакция организма на длину дня (светлого времени суток).

- Влага. По отношению к влаге растения делятся на: гидрофиты — водные растения (кувшинка, ряска, стрелолист); гигрофиты — растения влажных (избыточного увлажнения) местообитаний (аир, вахта); мезофиты — растения нормальных условий влажности (ландыш, валериана); ксерофиты — растения сухих местообитаний (саксаул, верблюжья колючка, кактус).

Правило Бергмана: теплокровные животные, обитающие в холодных климатических зонах, имеют большие размеры тела, чем их сородичи в более тёплых местообитаниях.

Правило Аллена: выступающие части (ушные раковины, клювы, хвосты, конечности) увеличиваются при продвижении к югу.

■ Биотические факторы

1) Взаимоотношения организмов разных видов

- Хищничество — взаимодействие, при котором один организм (хищник) использует в пищу другой (жертву).

- Нейтрализм — два вида существуют на одной территории («соседи»), но не взаимодействуют друг с другом.

- Межвидовая конкуренция — взаимодействие (соревнование) между особями разных видов, имеющих сходные потребности (в пище, местах гнездования).

- Симбиоз — совместное существование двух видов организмов. Один вид (симбионт) существует благодаря эксплуатации другого (хозяина). Формы симбиоза:

- Комменсализм (нахлебничество) — выгоду получает только комменсал, присутствие которого для партнёра остаётся безразличным (рыба-прилипала).

- Мутуализм — форма сожительства, при которой оба организма извлекают выгоду друг от друга и ни одна сторона не может существовать без другой (клубеньковые бактерии).

- Паразитизм характеризуется антагонистическими отношениями: паразит, питаясь за счёт хозяина (его тканей, крови, питательных веществ), причиняет ему вред, хозяин стремится уничтожить или удалить паразита либо подавить его активность и жизнеспособность.

2) Взаимоотношения организмов одного вида

- Внутривидовая конкуренция — соревнование между особями одного вида за ресурс, имеющийся в ограниченном количестве.

- Кооперация — сотрудничество, стайный, стадный образ жизни многих животных позволяет им успешно защищаться от хищников, обеспечивать выживание детёнышей.

■ Антропогенные факторы

Воздействие деятельности человека:

- Положительное воздействие (разумное преобразование природы: посадка лесов, создание искусственных водохранилищ и т. д.).

- Отрицательное воздействие (загрязнение Мирового океана; парниковый эффект и т. д.}.

Способность живых организмов переносить количественные колебания действия экологического фактора в той или иной степени называется экологической валентностью (толерантностью, устойчивостью, пластичностью). Интервал значений экологического фактора между верхним и нижним пределами выносливости называется зоной толерантности. Виды с широкой зоной толерантности называются эврибионтными, с узкой — стенобионтными.

Экологический фактор, количественное значение которого выходит за пределы выносливости вида, называется лимитирующим (ограничивающим) фактором. Такой фактор будет ограничивать распространение вида даже в том случае, если все остальные факторы будут благоприятными. Лимитирующие факторы определяют географический ареал вида.

Это конспект для 10-11 классов по теме «Среды обитания. Экологические факторы». Выберите дальнейшее действие:

- Вернуться к Списку конспектов по Биологии.

- Найти конспект в Кодификаторе ЕГЭ по биологии