Практика задания 1, задания 2, задания 3 ЕГЭ 2023 по русскому языку 11 класс практический тренажёр с ответами. Прочитайте текст и выполните задания 1–3.

Ответы

В борьбе за жизнь инстинкт самозащиты развил в человеке две мощные творческие силы: познание и воображение. Воображение, догадка дополняют недостающие, ещё не найденные звенья в цепи фактов, позволяя учёному создавать «гипотезы» и теории, направляющие более или менее безошибочно и успешно поиски разума, который изучает силы и явления природы и, постепенно подчиняя их разуму и воле человека, создаёт культуру, которая есть наша, нашей волей, нашим разумом творимая «вторая природа».

Познание — это способность наблюдать, сравнивать, изучать явления природы и факты социальной жизни, короче говоря: познание есть мышление. Воображение тоже, в сущности своей, мышление о мире, но мышление по преимуществу образами, «художественное»; можно сказать, что воображение — это способность придавать стихийным явлениям природы и вещам человеческие качества, чувствования, даже намерения.

Мы читаем и слышим: «ветер плачет», «стонет», «задумчиво светит луна», «река нашёптывала старые былины», «лес нахмурился», «волна хотела сдвинуть камень, он морщился под её ударами, но не уступал ей», «стул крякнул, точно селезень», «сапог не хотел влезать на ногу», «стёкла запотели», <…> у стёкол нет потовых желёз.

Всё это делает явления природы как бы более понятными для нас… Тут мы замечаем, что человек придаёт всему, что видит, свои человеческие качества, черты: воображает, вносит их всюду — во все явления природы, во все созданные его трудом, его разумом вещи. (По М. Горькому)

1.Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска в предпоследнем абзаце текста. Запишите этот союз.

2.В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте.

- 1) РАЗВИТЬ, что. Разделить, распрямить части чего-н. свитого, свившегося. Р. верёвку. Р. локон.

- 2) ЦЕПЬ, перен., чего. Сплошной ряд, совокупность чего-н. Ц. событий. Ц. огней.

- 3) ЯВЛЕНИЕ. В пьесе: часть акта, в которой состав действующих лиц не меняется. Действие первое, я. пятое.

- 4) ЧЕРТА. Свойство, отличительная особенность. Черты характера. Неприятная ч. в поведении.

- 5) ТРУД. Целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий производства материальных и духовных ценностей. Умственный т. Физический т. Научная организация труда. Производительность труда. Право на т.

3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

- 1) Текст представляет собой фрагмент очерка, так как автор даёт художественное описание явлений действительности, оценивая различные типы людей.

- 2) Во втором абзаце текста приведено суждение о том, что́ общего имеют воображение и познание и чем они различаются.

- 3) Текст относится к научному стилю речи, так как содержит экспериментально проверенные научные данные.

- 4) Автор делится с читателями мыслями, излагает результаты собственных наблюдений.

- 5) В последнем абзаце текста говорится о том, что приписывание человеческих качеств явлениям природы делает более понятным познание мира для человека.

Текст 2

Предмет не опрокидывается назад, если отвесная линия, проведённая из центра тяжести, проходит внутри основания этого предмета. Примером может служить всем известная «падающая башня» в Пизе: она ещё стоит, потому что отвесная линия из её центра тяжести пока не выходит за пределы основания.

Не обязательно проводить эксперимент, чтобы заметить, в каком положении труднее удержать равновесие — стоя на двух ногах, на одной ноге или балансируя на канате. Конечно, труднее всего стоять на канате: основание очень мало и отвесная линия легко может выйти за его пределы.

Старые моряки и по суше ходят странной, раскачивающейся походкой, но не потому, что приобрели хроническое головокружение. Корабль постоянно следует движению волн, поэтому отвесная линия из центра тяжести тела ежесекундно выходит за пределы пространства, занятого ступнями, и моряки вырабатывают привычку ступать, широко расставляя ноги, <…> основание их тела захватывало возможно большее пространство.

И наоборот, минимальную точку на поверхности вынуждены занимать те, кто несёт на голове объёмный или хрупкий груз, как это было принято, например, в традиционных культурах стран Востока. Ещё и сейчас можно встретить изящные изваяния женских фигур с кувшином на голове: малейшее уклонение грозит вывести центр тяжести (приподнятый в таких случаях выше обычного положения) из контура основания, и тогда равновесие фигуры будет нарушено.

1. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска в третьем (3) абзаце текста. Запишите этот союз.

2. В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте.

- 1) ОСНОВАНИЕ. Опорная часть предмета, сооружения, остов. Дом на каменном основании.

- 2) ПОЛОЖЕНИЕ. Научное утверждение, сформулированная мысль. Основные положения исследования.

- 3) МАЛЫЙ, только кр. ф. Недостаточный по размеру, узкий, тесный. Сапоги малы. Квартира мала для семьи.

- 4) ТОЧКА. Место, пункт, в котором расположено, размещено что-н. Радиотрансляционная т. Торговая т. (магазин, ларёк, палатка).

- 5) ГРОЗИТЬ, кому. Делать угрожающий жест рукой. Г. пальцем шалуну. Г. кулаком.

3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

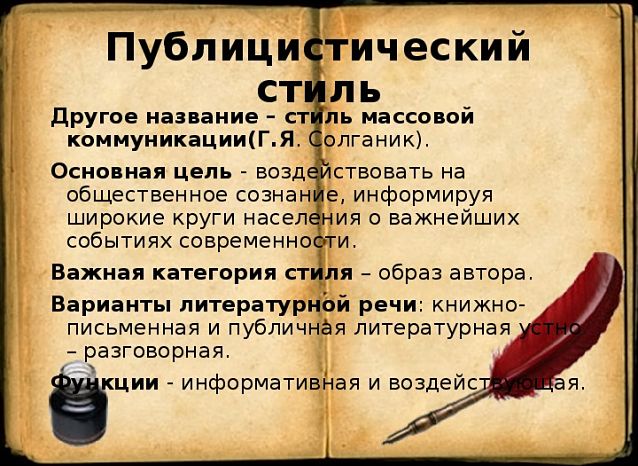

- 1) Принадлежность текста к публицистическому стилю речи предполагает полный отказ от разговорной и стилистически нейтральной лексики. В тексте используется только общественно-политическая лексика.

- 2) Для текста характерно употребление многозначных слов в одном, определённом значении (положение, центр, основание, линия, пространство, равновесие и др.).

- 3) В первом (1) предложении текста формулируется тезис (Предмет не опрокидывается назад, если отвесная линия, проведённая из центра тяжести, проходит внутри основания этого предмета), затем автор текста обосновывает справедливость тезиса (второй (2) абзац) и приводит примеры (третий (3) и четвёртый (4) абзацы).

- 4) Противопоставление содержания третьего (3) и четвёртого (4) абзацев выражено с помощью вводного слова наоборот.

- 5) Текст написан в официально-деловом стиле речи, поскольку цель автора — дать инструкцию, как проводить эксперименты.

Текст 3

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 настоящего Кодекса, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учёта характера предстоящей работы и условий её выполнения.

<…> в трудовом договоре не оговорён срок его действия, то договор считается заключённым на неопределённый срок.

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключённым на неопределённый срок.

Трудовой договор, заключённый на определённый срок при отсутствии достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключённым на неопределённый срок.

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределённый срок.

1. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска во втором (2) абзаце текста. Запишите этот союз.

2.В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте.

- 1) УСТАНОВИТЬ. Назначить, утвердить, ввести в действие. У. новое расписание. У. дни отдыха. Выполнить работу в установленные сроки.

- 2) ЧАСТЬ. Отдел какого-н. учреждения. Санитарная ч. Учебная ч. Заместитель директора по хозяйственной части.

- 3) ОГОВОРИТЬ, кого (что). Возвести на кого-н. ложное обвинение, оклеветать. О. невинного человека. Не виноват я, меня оговорили!

- 4) СТОРОНА. Человек, группа лиц, противопоставленных другим (офиц.). Прения сторон на суде. Выслушать обе стороны. Обязательства сторон.

- 5) РАБОТА. Занятие, труд, деятельность. Физическая, умственная р. Ответственная р. Срочная р. Общественная р. Р. по специальности. Провести большую работу.

3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

- 1) Среди особенностей публицистического стиля речи, в котором написан текст, заметно выделяется употребление эмоционально-оценочных слов (потребовала, запрещается) и эпитетов (срочный трудовой договор, на неопределённый срок).

- 2) Стандартизация текста документа проявляется в частом повторении одних и тех же слов и словосочетаний (трудовой договор, срочный трудовой договор, работа, срок, работник).

- 3) Целью документа является упорядочение личных взаимоотношений между работниками предприятия.

- 4) В тексте широко используются отглагольные имена существительные (выполнение, соглашение, заключение, уклонение, предоставление и др.).

- 5) В тексте активно применяется юридическая терминология: трудовой договор, Кодекс, суд, права, утрачивает силу, гарантии.

Текст 4

Константин Философ (Кирилл) и Мефодий были создателями славянской письменности и славянской литургии, творцами первого литературного языка всех славян и первой славянской литературной традиции. Они способствовали консолидации и укреплению суверенитета ранних славянских государств. Старославянский (церковно-славянский) язык благодаря их деятельности превратился в один из трёх языков международного общения в Европе, наряду с греческим и латинским. Его первоначальная близость народно-разговорной славянской речи сделала возможным взаимопонимание между южными, западными и восточными славянами. Он занимал в Восточной Европе такое же положение, <…> классическая латынь в романском ареале. Уже в ранней славянской традиции слово осмысливалось в единстве теологобогословского, культурно-исторического и языковедческого подходов. Проблемы сущности языка решались в русле христианской онтологии и гносеологии.

К концу IX века относится оригинальное стихотворное произведение (на старославянском языке) Константина Философа «Прогласъ». В нём слово (язык) понимается как величайшая духовная ценность. Оно толкуется как мощное средство этического созидания, духовного и эстетического совершенствования. Письменности приписывается способность увеличивать эффективность слова. Для понимания слов автор отстаивает необходимость их перевода на родной язык, подчёркивая, что независимость народа невозможна без своей письменности. Обладание своим словом выступает залогом духовного возвышения славян (отсюда славянская мифологема о близости слов «слово» и «славяне», т. е. «обладатели слова»).

1. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска в первом (1) абзаце текста. Напишите этот союз.

2. В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте.

- 1) ПЕРВЫЙ. Лучший из всех в каком-н. отношении, отличный. П. сорт (лучший или следующий за высшим сорт товара, продукции; также перен.: о ком-, чём-н. самом хорошем). П. ученик в классе.

- 2) МОЩНЫЙ. Очень сильный, значительный (по степени, величине). М. удар. М. толчок.

- 3) ПЕРЕВОД. Денежное отправление через банк, почту, телеграф. Получить п. на 50 тысяч рублей.

- 4) ПОДЧЁРКИВАТЬ. перен. Особо выделять, обращая внимание на что-н. П. важность вопроса.

- 5) ЗАЛОГ, перен. Доказательство, свидетельство, обеспечение чего-н. З. дружбы. З. успеха.

3.Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

- 1) Текст ориентирован на специалистов в соответствующей научной сфере, поэтому характеризуется глубиной изложения информации, обилием терминов (литургия, латынь, теолого-богословский, культурно-исторический, онтология, гносеология, языковедческий).

- 2) Разговорная лексика, жаргонизмы в тексте отсутствуют.

- 3) Текст в соответствии с требованиями научной стилистики характеризуется слабой выраженностью личной позиции автора.

- 4) Выразительность, яркость, оригинальность изложения достигается включением эпитетов (литературный язык, славянские государства), метафор (например: Его первоначальная близость народно-разговорной славянской речи сделала возможным взаимопонимание между южными, западными и восточными славянами).

- 5) Тематика текста, написанного в официально-деловом стиле речи, обусловила включения в него речевых клише — канцеляризмов: они способствовали, благодаря их деятельности, слово осмысливалось, слово понимается, мощное средство, залогом духовного возвышения славян.

Текст 5

Я уже смутно помню этого сутулого худощавого человека, всю жизнь представлявшегося мне стариком. Опираясь о большой зонт, он неутомимо от зари до зари шагал по обширнейшему участку. Это был район бедноты, сюда не ездили извозчики, да у доктора Янсена на них и денег-то не было. А были неутомимые ноги, великое терпение и долг. Неоплатный долг интеллигента перед своим народом. И доктор бродил по доброй четверти губернского города Смоленска без выходных и без праздников, <…> болезни тоже не знали ни праздников, ни выходных, а доктор Янсен сражался за людские жизни. Зимой и летом, в слякоть и вьюгу, днём и ночью.

Врачебный и человеческий авторитет доктора Янсена был выше, чем можно себе вообразить в наше время. Он обладал редчайшим даром жить не для себя, думать не о себе, заботиться не о себе, никогда никого не обманывать и всегда говорить правду, как бы горька она ни была. Такие люди перестают быть только специалистами: людская благодарная молва приписывает им мудрость, граничащую со святостью. И доктор Янсен не избежал этого.

Доктор Янсен задохнулся в канализационном колодце, спасая детей. Мальчики пришли в себя быстро, но доктора Янсена спасти не удалось.

Так погиб последний святой города Смоленска, ценою своей жизни оплатив жизнь двух мальчиков. Меня потрясла не только его смерть, но и его похороны. Весь Смоленск от мала до велика хоронил своего Доктора. (По Б.Л. Васильеву)

1. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска в первом (1) абзаце текста. Запишите этот союз.

2. В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. 1) УЧАСТОК. В ряде служб, в специальных областях деятельности: административно-территориальное подразделение чего-н. Избирательный у. У. службы пути. Врачебный у. 2) ВЕЛИКИЙ, только кр. ф. Большего размера, чем нужно, просторный. Сапоги велики. Кабинет слишком велик. 3) ДОБРЫЙ. Большой, не меньший, чем то, что указывается существительным или числительным (разг.). Осталось добрых десять километров. Съел добрых полбуханки. 4) ГОРЬКИЙ. Горестный, тяжёлый. Горькая доля. Горько (в знач. сказ.) в этом сознаться. 5) ПОТРЯСТИ. Сильно тряхнуть, взмахнуть с угрозой. П. кулаком.

3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

- 1) Желание показать профессиональные и человеческие достоинства доктора заставляет автора текста во втором (2) абзаце часто употреблять частицу НЕ (не для себя, думать не о себе, заботиться не о себе, не обманывать); слова с приставкой НИ- (никогда, никого). В этом же абзаце употреблены сравнительная (авторитет… был выше) и превосходная (обладал редчайшим даром) степени имён прилагательных, которые дают возможность лучше понять позицию автора.

- 2) Первое (1) предложение второго (2) абзаца дополняет информацию, содержащуюся во втором (2) предложении этого абзаца.

- 3) Текст характеризуется рядом языковых особенностей, свойственных публицистическому стилю: преобладанием общеупотребительной лексики, отказом от узкоспециальной терминологии, ярко выраженной позицией автора.

- 4) С целью убедить читателя автор в тексте использует различные средства выразительности, например эпитеты (неутомимые ноги, великое терпение, неоплатный долг, благодарная молва), метафору (ценою своей жизни оплатив жизнь двух мальчиков).

- 5) Синтаксис текста прост и представлен простыми неосложнёнными предложениями, среди которых преобладают разнообразные по структуре неполные предложения.

Текст 6

Для всякого убеждённого и желающего убеждать писателя (а именно только такого я имею в виду) вопрос о том, есть <…> у него читатель, где он и как к нему относится, есть вопрос далеко не праздный.

Читатель представляет собой тот устой, на котором всецело зиждется деятельность писателя; он — единственный объект, ради которого горит писательская мысль. Убеждённость писателя питается исключительно уверенностью в восприимчивости читателей, и там, где этого условия не существует, литературная деятельность представляет собой не что иное, как беспредельное поле, поросшее волчцом, на обнажённом пространстве которого бесцельно раздаётся голос, вопиющий в пустыне. Доказывать эту истину нет ни малейшей надобности; она стоит столь же твёрдо, как и та, которая гласит, что для человеческого питания потребен хлеб, а не камень…

Поэт, в справедливом сознании светозарности совершаемого им подвига мысли, имел полное право воскликнуть, что он глаголом жжёт сердца людей; но при определённых условиях слова эти были только отвлечённой истиной, близкой к самообольщению. Когда окрест царит глубокая ночь, — та ночь, которую никакой свет не в силах объять, тогда не может быть места для торжества живого слова. Сердца горят, но огонь их не проницает сквозь густоту мрака; сердца бьются, но биение их не слышно сквозь толщу желез. До тех пор, пока не установилось прямого общения между читателем и писателем, последний не может считать себя исполнившим своё призвание. Могучий — он бессилен; властитель дум — он раб бездумных бормотаний случайных добровольцев, успевших захватить в свои руки ярмо.

(По М.Е. Салтыкову-Щедрину)

1. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска в первом (1) абзаце текста. Запишите этот союз.

2. В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте.

- 1) ОТНОСИТЬСЯ. Входить в число кого-чего-н., в какой-н. разряд, множество. О. к числу оптимистов.

- 2) УСЛОВИЯ, мн. Обстановка, в которой происходит, осуществляется что-н. Хорошие условия для работы. Природные условия. Жилищные условия. Действовать в благоприятных условиях.

- 3) ПРАВО. Возможность действовать, поступать каким-н. образом. П. контроля. Иметь п. на что-н. П. требовать что-н.

- 4) ГЛУБОКИЙ. Достигший полноты своего проявления, высшего предела. Глубокая старость. Глубокая зима.

- 5) СЧИТАТЬ, кого-что кем-чем, за кого-что или с союзом «что». Делать какое-н. заключение о ком-, чём-н., признавать, полагать. С. кого-н. хорошим человеком. Считаю, что ты не прав.

3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

- 1) Текст относится к научному стилю речи, так как основные цели автора — сообщить информацию, имеющую практическое значение, и дать чёткие инструкции писателю.

- 2) Использование развёрнутой метафоры (Когда окрест царит глубокая ночь. — та ночь, которую никакой свет не в силах объять, тогда не может быть места для торжества живого слова. Сердца горят, но огонь их не проницает сквозь густоту мрака; сердца бьются, но биение их не слышно сквозь толщу желез), антонимов (могучий — бессилен; властитель — раб) способствует более эмоциональной передаче мысли о том, что без «прямого общения между читателем и писателем последний не может считать себя исполнившим своё призвание».

- 3) Текст имеет грамматические особенности, характерные для книжной речи: абстрактные имена существительные (убеждённость, уверенность, восприимчивость, деятельность и др.), конструкции с именами существительными в родительном падеже (… светозарности … подвига мысли, ме́ста для торжества слова и др.).

- 4) Выразительность текста обеспечивается синтаксическими средствами, среди которых вводные слова и конструкции, простые односоставные предложения.

- 5) Тема, заявленная в первом (1) предложении последнего абзаца (Поэт, в справедливом сознании светозарности совершаемого им подвига мысли, имел полное право воскликнуть, что он глаголом жжёт сердца людей; но при определённых условиях слова эти были только отвлечённой истиной, близкой к самообольщению), получает развитие в последующих предложениях этого абзаца.

Текст 7

Старые вещи всего лишь знаки, оставленные прошлой жизнью. Иному кажется, что они торчат, как ненужные пни, <…> для внимательной души годовые кольца хранят размах тенистых крон, что шумели тут, треск морозов, иссушающий зной давнего лета. Мальчишечья наша жизнь вспоминается через вещи ярко и предметно. В детстве с вещами устанавливаются особые отношения, интимные. В детстве вещи разговаривают, живут.

Любые вещи, вплоть до рисунка обоев, половики, копилки имеют свои физиономии, свой нрав. Многие из них помнятся всю жизнь, они хранили наши тайны, мы разговаривали с ними. Вещи могут вернуться. С прошлым не стоит окончательно прощаться. Детство рано или поздно напомнит о себе. Дело не в ностальгии. Мы возвращаемся к детству за добром, нежностью, за радостью дождя и восторгом перед огромностью неба. Конечно, вернуть те чувства нельзя. Зеркала беспамятны. Из их глубины не извлечь былых отражений. Зеркала не стареют, стареют их рамы. Память должна разрешиться воспоминанием, как мысль словом. Ей нужны слушатели, бумага с пером, какой-то предмет.

Город 30-х годов сохраняется памятью бывших мальчишек и девчонок. В этом заповеднике он акварельно обольстителен. На самом деле этот город не был так хорош, но есть в нём черты узнаваемые, неповторимо пылкие. Воодушевление и зов… Сейчас город стал куда красивее, богаче, поздоровел, раздался в плечах. Почему же мы вновь и вновь вглядываемся в его облик, отыскивая в нём прежде всего то, совсем не такое уж благополучное и тем не менее счастливое, прошлое?..

По Д.А. Гранину.

1. Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять на месте пропуска в первом (1) абзаце текста. Запишите этот союз.

2. В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте.

- 1) ЖИЗНЬ. Время существования живого организма от его возникновения до конца, а также в какой-н. его период. Короткая, долгая ж. В начале, в конце жизни.

- 2) КРОНА. Денежная единица в некоторых европейских странах. Чешская к.

- 3) НРАВ. мн. Обычай, уклад общественной жизни. Старинные нравы.

- 4) РАМА. Четырёхугольное, овальное или иной формы скрепление для обрамления чего-н. (стекла́ , картины и др.). Оконная р. Картина в раме.

- 5) ЧЕРТА. Граница, предел. Пограничная ч. В черте города (в его границах, внутри).

3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

- 1) Текст относится к публицистическому стилю речи, поскольку рассчитан на широкую аудиторию и написан понятным, доступным языком.

- 2) Рассуждая о прошлом, автор приписывает вещам, которые окружали его в детстве, человеческие качества (В детстве вещи разговаривают, живут. Любые вещи, вплоть до рисунка обоев, половики, копилки имеют свои физиономии, свой нрав… Многие из них помнятся всю жизнь, они хранили наши тайны, мы разговаривали с ними. Вещи могут вернуться).

- 3) Эпитеты в первом (1) абзаце текста (старые вещи, прошлая жизнь, любые вещи, наши тайны) позволяют усилить эмоциональность высказывания, передать отношение автора художественного текста к поставленной проблеме.

- 4) Ответ на вопрос, заданный в конце текста, был дан в первом (1) абзаце текста: Дело не в ностальгии. Мы возвращаемся к детству за добром, нежностью, за радостью дождя и восторгом перед огромностью неба.

- 5) Последний абзац текста — сравнение старого города, каким он остался в памяти «бывших мальчишек и девчонок», и нынешнего. Для описания города прошлого используются эпитеты (акварельно обольстителен, черты неповторимо пылкие, счастливое прошлое). Для описания современного города употребляются сравнительная степень имён прилагательных (стал куда красивее, богаче), олицетворение (поздоровел, раздался в плечах).

Текст 8

Совершенно другие свойства я вижу у французов… У них очень затруднено общение в русском смысле слова. Соприкосновение душ почти невозможно. Всегда остаётся дистанция… В общении есть большая условность, условная вежливость и любезность. Французы любят говорить комплименты, и очень трудно различить их настоящие чувства. У них совсем нет русской душевности. Преобладают интеллектуальность и чувственность, слабы сердечность и душевность. Но есть и качества, отсутствующие у русских. Есть уважение к личности другого, нежелание вторгаться в её внутреннюю жизнь и быть неделикатным. Дистанция определяется охранением индивидуальности своей и индивидуальности другого. Есть уважение к мысли. От анализа вашей мысли французы не переходят к анализу вашей личности, как часто бывает у русских. Французы скромнее, менее самоуверенны, чем русские. Это связано с их высокой культурой.

Русские всегда считают себя призванными быть нравственными судьями над ближними. Русские очень легко чувствуют себя грешниками, и из всех народов мира они более всех склонны к покаянию. Это характерная черта. Но обратной стороной этой добродетели является склонность к обсуждению нравственных свойств людей. В русском мышлении нравственный момент преобладает над моментом чисто интеллектуальным, западным <…> людям свойствен объективирующий интеллектуализм, который очень охраняет от вторжений в чужую жизнь. Главное же качество русского общения заключается в том, что в нём легче начинать говорить о главном и существенном.

(По Н.А. Бердяеву)

1. Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять на месте пропуска в последнем абзаце текста. Запишите этот союз.

2. В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте.

- 1) РАЗЛИЧИТЬ. Распознать, обнаружить. С трудом р. в темноте что-н.

- 2) СОВСЕМ, перед отриц. Ни в какой степени (разг.). С. не смешно. Сказал с. не в насмешку.

- 3) СЧИТАТЬ. Называть числа в последовательном порядке. С. до десяти.

- 4) МИР. Согласие, отсутствие вражды, ссоры, войны. Жить в мире. В семье м. Сохранить м. на Земле.

- 5) ЧЕРТА. Свойство, отличительная особенность. Черты характера. Неприятная ч. в поведении.

3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

- 1) В тексте описываются достоинства и недостатки общения русских людей и французов. Языковые средства помогают автору дать точные характеристики особенностям общения. Так, преобладающие в первом (1) абзаце отвлечённые существительные с суффиксом -ость- (условность, вежливость, любезность; интеллектуальность, чувственность) позволяют автору описать основные качества, свойства общения французов.

- 2) Стремление автора выразить своё отношение к предмету речи ведёт к широкому употреблению эмоционально-оценочных слов, которые относятся к разряду разговорной или жаргонной лексики.

- 3) Обобщённо-абстрактный характер речи автора обусловливает употребление неопределённо-личных и безличных предложений.

- 4) Текст построен на сопоставлении и противопоставлении особенностей общения. Этому помогают слова есть — нет, противительный союз но, сравнительная степень имён прилагательных (скромнее, менее самоуверенны).

- 5) Склонность к покаянию автор считает характерной чертой русского человека и добродетелью. Главное качество русского человека в общении, по мнению Н.А. Бердяева, заключается в том, что с русским человеком проще начинать разговор с главного.

Текст 9

В детстве и отрочестве я, должно быть, слишком много испытал горечи обид, слишком много видел жестокости, злой глупости, бессмысленной лжи. Этот преждевременный груз на сердце угнетал меня. Мне нужно было найти в жизни, в людях нечто способное уравновесить тяжесть на сердце, нужно было выпрямить себя. Когда жизнь тяжела, неприглядна и грязна, как старое, засорённое пожарище, приходится чистить и украшать её на средства своей души, своей волей, силами своего воображения — вот к чему я пришёл наконец. Если бы вы знали, как восторженно делал я это и как порою смешно мне вспоминать о бесплодности попыток моих украсить жизнь, о лучеиспускании света души в пустоту! Однажды в тихом городе Тамбове — городе, похожем на скучный сон, — сидя у окна в маленькой комнатке грязной гостиницы, я услыхал в соседней комнате тихий голос, странные слова: — Горе — вода, счастье — огонь; воды больше — тонут чаще, огня меньше — горят реже… Кто-то резко прервал печальную речь: — Не люблю людей умней меня! Нет, я, брат, умников не уважаю… Что-о?.. А чёрт с ним! Я это — я! — Подожди же… — Я не дешевле её… Мне показалось, что так говорить может только очень интересный и значительный человек. Через некоторое время он вышел в коридор, <…>, заранее открыв дверь моей комнаты, я увидал его. Это был сухонький и стройный мужчина, брюнет, с толстыми губами и пристальным взглядом тёмных глаз. Одетый в чесучовую поддёвку и белую фуражку с дворянским околышком, он напоминал выцветшую акварель. (По М. Горькому)

1. Самостоятельно подберите соединительный союз, который должен стоять на месте пропуска в последнем абзаце текста. Запишите этот союз.

2. В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте.

- 1) ИСПЫТАТЬ. кого-что. Проверить в работе. И. самолёт. И. нового работника.

- 2) ТЯЖЁЛЫЙ. Полный трудностей, лишений, забот, горя. Тяжёлая доля, судьба, участь. Т. крест (о трудной, несчастной судьбе).

- 3) ПРИЙТИ. (1-е и 2-е л. не употр.). Наступить, настать, возникнуть. Пришла пора учиться. Пришло время обедать. Пришла счастливая мысль.

- 4) РЕЗКО. Внезапно и очень значительно. Р. спала вода в реке. Р. похолодало.

- 5) ВЗГЛЯД, перен. Мнение, суждение. Научные взгляды. Правильный в. на вещи. Высказать свои взгляды. На мой в. (по моему мнению).

3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

- 1) Лексика, использованная в тексте, характерна как для книжных стилей, так и для разговорной речи.

- 2) Автор текста не согласен с одним из участников диалога и вступает с ним в полемику.

- 3) В начале текста обозначается предмет рассуждения, а в финальном абзаце текста формулируется вывод.

- 4) В последнем абзаце текста использовано описание (Это был сухонький и стройный мужчина, брюнет, с толстыми губами и пристальным взглядом тёмных глаз. Одетый в чесучовую поддёвку и белую фуражку с дворянским околышком, он напоминал выцветшую акварель).

- 5) В первых трёх абзацах текста представлено рассуждение. Здесь часто используются лексические повторы (слишком много, жизнь и др.).

Задания 1-3 ЕГЭ 2023 русский язык 36 вариантов с ответами

Задания 1-3 ЕГЭ 2023 русский язык 36 вариантов с ответами

ПОДЕЛИТЬСЯ МАТЕРИАЛОМ

Археологи обнаруживают остатки древних поселений, раскапывают старые захоронения, находят там различные вещи, которые служили когда-то людям. <…> вещи реальны, конкретны, их можно пощупать, осмотреть, изучить. А где «копать» лингвисту? Правда, у лингвиста есть древние рукописи. Но письменность возникла сравнительно недавно, а как проникнуть сквозь тьму веков, заглянуть в те времена, когда люди не имели письменности (во всяком случае нам о ней ничего не известно)?

Если нет прямых свидетельств, то, возможно, есть косвенные… Взрослый человек может представить, как он говорил в детстве, наблюдая других детей. А что если сравнивать разные языки? Ведь известно, что во многих из них есть общие черты, они могут быть близкими родственниками (как, например, русский и украинский) или дальними (санскрит — язык Древней Индии и английский). Ученые открыли даже родственные связи между отдельными семьями — семьей славянских языков (русский, польский, болгарский и др.), семьей романских (французский, итальянский, испанский и др.). Как распределяются по родам слова других языков? Как употребляются эти слова?

Естественно, что ответы на эти вопросы скорее всего могли дать языки, менее других подвергшиеся позднейшим изменениям. Поэтому ученые и заинтересовались самыми древними из известных нам языков.

(По В.В. Одинцову)

ЗАДАНИЕ 1

Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите это местоимение.

ЗАДАНИЕ 2

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов.

1) ЯЗЫК. Исторически сложившаяся система звуковых, словарных и грамматических средств, объективирующая работу мышления и являющаяся орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе. Великий русский язык.

2) СЛУЖИТЬ. Нести, исполнять службу. Служить в армии.

3) СЕМЬЯ. Группа родственных языков. Семья языков.

4) ВЕЩЬ. Нечто, обстоятельство, явление.Произошла непонятная вещь.

5) КОПАТЬ. Отваливая землю, доставать, извлекать. Копать картофель.

ЗАДАНИЕ 3

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) В тексте используется разговорное слово («копать») и риторические вопросы (А что если сравнивать разные языки? Как распределяются по родам слова других языков? Как употребляются эти слова?).

2) Цель автора текста: убедить читателя в необходимости изучать русский язык.

3) Текст предназначен для неспециалистов (учащихся старших классов). Об этом можно судить по использованию облегчающих восприятие текста приемов аналогии (между профессиональной деятельностью археологов и лингвистов), сравнения действий историка языка с действиями взрослых, желающих узнать свое речевое поведение в детстве на основе наблюдений над действиями детей.

4) Текст относится к научному стилю речи, так как в нем присутствуют языковые средства, характерные для данного стиля. К лексическим средствам относятся термины (лингвист, письменность, санскрит, семья славянских языков, романских языков). К морфологическим особенностям можно отнести употребление глаголов в «настоящем вневременном» значении (обнаруживают, раскапывают, находят, распределяются, употребляются). К синтаксическим особенностям относится использование составных именных сказуемых (вещи реальны, конкретны).

5) Наряду с характерными особенностями художественного стиля (отвлеченность; обобщенность; подчеркнутая логичность; точность), текст отличается сдержанной эмоциональностью, экспрессией, обусловленной желанием воздействовать на адресата, заинтересовать его.

Не только радость, но и обязанность…

Наверное, очень многие хотят иметь собаку. <…> могут далеко не все. И не только потому, что иногда не позволяют условия. Собака — это не только радость, но и забота, обязанность, необходимость чем-то поступиться. Ее надо выводить гулять. Значит, нужно вставать на час раньше, чтобы выйти с ней до школы. Надо вывести и днем — ведь она живое существо. А если в это время захочется пойти в кино, на стадион? Собаку надо обучать… И не день, и не два — годы. Многие не выдерживают… Отдают, продают, выбрасывают. На дождь, на мороз. Тощие, злые, с потухшими глазами бродят собаки по дворам, по пустырям. Кто-то обрек их на это, у кого-то не дрогнула рука, не дрогнуло сердце…

(По Ю. Дмитриеву)

ЗАДАНИЕ 1

Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять на месте пропуска во втором предложении текста. Запишите этот союз.

ЗАДАНИЕ 2

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов.

1) СУЩЕСТВО. Сущность, внутреннее содержание чего-н., суть. Существо дела.

2) ПОТУХШИЙ. Утративший блеск, живость, жизнерадостность. Потухший взгляд.

3) УСЛОВИЕ. Обстановка, в к-рой происходит, осуществляется что-н. Жилищные условия.

4) ДРОГНУТЬ. Не выдержав натиска, начать отступать. Вражеская цепь дрогнула.

5) СЕРДЦЕ. Важнейшее место чего-н., средоточие. Сердце нашей Родины.

Тоска по Москве

Вскоре начались дожди. Они шли по ночам. Дни от <…> стали настороженно-молчаливыми. Во дворах было пусто. Люди попрятались от непогоды, которую в городе почти никто не замечает. Валька слонялся один, и ему казалось, что в целом мире были эти медленно идущие дожди.

Он тосковал по Москве. Тосковал по жизни, в которой все время что-то происходит. Хотелось толкаться и спешить. Хотелось, чтобы кругом говорили о делах. Но больше всего тянуло Вальку к улицам. Хотелось даже того, чего он раньше не любил. Не любил он бывать на улице, когда все возвращаются с работы и народу так много, что просто темно идти. Ничего не видишь, кроме портфелей и продуктовых сумок. Если повезет и встретится собака, то целиком ее тоже никак не увидишь— или нос мелькнет, или хвост.

Лучше всего на улицах ранним утром. Волнующе пахнет политый асфальт. Просторно. Никто не тычет мокрым луком в лицо. Никто не торчит над тобой. Видно, какие красивые дома, видно все на витринах, а главное, машины видны. Какое это наслаждение стоять у края тротуара и ждать, пока все они пройдут.

(По Р. Достян)

ЗАДАНИЕ 1

Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно стоять на месте пропуска в третьем предложении текста. Запишите это местоимение.

ЗАДАНИЕ 2

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов.

1) ТЯНУТЬ. Медленно делать что-н., медлить с осуществлением чего-н. Тянуть время.

2) КРАЙ. Предельная линия, предельная часть чего-н. На краю обрыва.

3) ЖИЗНЬ. Период существования. Моя жизнь в деревне.

4) ТОЛКАТЬСЯ. Ударять, нажимать, стараясь открыть. Толкаться в дверь

5) ЦЕЛЫЙ. Неповрежденный, без изъянов. Все вещи целы.

ЗАДАНИЕ 3

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) Текст представляет собой художественное описание с элементами оценки. Большая часть текста — эмоциональное описание состояния героя. Первые пять предложений — описание состояния окружающей среды.

2) Первые два предложения текста связаны между собой последовательно. Средством связи выступает указательное местоимение.

3) Природа влияет на героя текста мальчика Вальку, вызывая у него чувство точки по Москве.

4) Чувства Вальки, его ощущения выражаются при помощи односоставных (Он тосковал по Москве) и двусоставных предложений (Хотелось толкаться и спешить. Но больше всего тянуло…), используются безличные глаголы, личные глаголы со значением состояния.

5) Эмоциональность текста усиливается намеренным повторением слов. Повторы, во-первых, связывают между собой предложения, во-вторых, повышают экспрессивность речи («тосковал» , «скучал», «хотелось»).

В соответствии со ст. 125 Трудового кодекса РФ отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная <…> этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. При отзыве из отпуска должен быть произведён перерасчёт заработной платы. За те дни, которые сотрудник отработал вместо отпуска, ему начисляется заработная плата. Отпускные за неиспользованные дни отпуска по договорённости с работодателем вносятся работником в кассу или оформляются как аванс под будущую зарплату.

ЗАДАНИЕ 1

Самостоятельно подберите производный предлог, который должен стоять на месте пропуска во втором предложении текста. Запишите этот производный предлог.

ЗАДАНИЕ 2

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов.

1) КОДЕКС. Совокупность правил, убеждений (книжн.). Кодекс чести.

2) ГОД. Промежуток времени, в который завершается цикл каких-н. работ, занятий. Учебный год.

3) ПЛАТА. Награда или кара, воздаяние. Плата за предательство.

4) ДОЛЖЕН. Взял взаймы, обязан вернуть долг. Должен мне сто рублей.

5) ВНОСИТЬ. Платить, делать денежный взнос. Вносить плату.

ЗАДАНИЕ 3

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) Тема данного текста —порядок увольнения сотрудника.

2) Цель автора текста — определить общие для всех правила оплаты труда работника при отзыве из отпуска.

3) Стандартизированность речи проявляется в отказе от использования выразительных средств языка и в обилии устойчивых оборотов деловой речи (в соответствии с… допускается только с…). Единственным средством выразительности в тексте является повтор слова («отпуск», «работник»).

4) Особенностью данного текста является предписывающе-долженствующий характер изложения, что достигается использованием краткого прилагательного (должна быть предоставлена, должен быть произведён).

5) В тексте используется преимущественно многозначная лексика, слова употребляются в прямом значении, присутствуют юридические термины.

В связи с вопросом о предмете стилистики выдвигается вопрос об особом стилистическом уровне. При этом обычно говорят об уровне разнообразных стилистических приемов. Однако стилистические приемы создаются и употребляются в речи, в тексте в процессе функционирования. Назначение их самое разное в зависимости от коммуникативных задач. Они могут твориться заново, строиться по известным моделям и, наконец, использоваться в готовом виде. В структурном отношении они могут быть лексико-семантическими, словообразовательными, фразеологическими, грамматическими (в том числе синтаксическими), а также собственно текстовыми сущностями (выходящими за пределы предложения), например, композиционными. Это говорит о том, что особого языкового уровня (в общепринятом речеведческом смысле) они не образуют, так как составляют неравновеликие и качественно разнородные, то есть принадлежащие к разным языковым ярусам, единицы и явления. (В языке нет уровня, состоящего из каких-то особых, самостоятельных стилистических единиц или приемов.) Правда, все эти средства объединяются единой функцией в речи — направленностью на эффективность высказывания. Таким образом, и стилистика приемов «прорезает» разные уровни языковой системы, а <…> и не составляет особого уровня языка. Кроме того, эта стилистика приемов представляет собой аспект употребления языка, узус, то есть опять-таки «особый угол зрения», и, соответственно, относится к функционированию языка.

ЗАДАНИЕ 1

Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте пропуска в предпоследнем предложении текста. Запишите это наречие.

ЗАДАНИЕ 2

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов.

1) РЕЧЬ. Звучащий язык (противопоставление системы языка и её функционирования). Русская речь музыкальна.

2) ЗАДАЧА. Упражнение, которое выполняется посредством умозаключения, вычисления. Сборник упражнений.

3) СТРОИТЬСЯ. Становиться в строй. «Ровняясь, строятся полки» Пушкин.

4) САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ. Решительный, обладающий собственной инициативой. Самостоятельный человек.

5) ПРИЁМ. Способ в осуществлении чего-либо. Художественный приём.

ЗАДАНИЕ 3

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) Текст насыщен языковыми средствами выразительности, широко используются метафоры и эпитеты, передающие отношение автора к происходящему.

2) Многозначные слова (уровень, ярус, язык) используются как лингвистические термины. Образность данных слов стерта.

3) Текст насыщен терминами из области лингвистики (ярус языка, языковая единица, языковедческий, лексико-семантический, словообразовательный, фразеологический, грамматический, коммуникативные задачи, стилистические приемы, текстовые, композиционные, языковой уровень, узус и др.).

4) Обобщенный, отвлеченный характер тексту придают глаголы несовершенного вида, употребленные в форме настоящего времени (вопрос выдвигается, приемы создаются и употребляются, не образуют уровня, составляют единицы и явления, средства объединяются, стилистика «прорезает», представляет собой, относится).

5) Текст представляет собой фрагмент газетной статьи, так как в нем представлен спорный вопрос, дана одна из точек зрения на выявленную проблему, приводятся доказательства.

Мне рассказали недавно историю о елке, посаженной в одном московском дворе. Это была голубая серебристая ель. Голубое дерево из сказки.

Жильцы, въехавшие в новый дом, посадили елку сами. Для нее вырыли глубокую яму, подготовили ей хорошую рыхлую землю, обложили дно ямы лесным дерном. Привезли даже немного хвои из леса и посыпали вокруг елки, <…> она чувствовала себя, как дома.

Дерево принялось. На ветках появились свежие, пушистые побеги. Голубая ель стала гордостью всего дома, его украшением. Она пышно разрослась и вечером, если вы проходили мимо, вас касался задумчивый и щемящий запах лесной хвои, запах детства, запах чистоты.

И вот однажды, перед Новым годом, жильцы, выйдя из дома ранним утром, увидели, что елку кто-то срубил. Срубил не у корня, а забрал юную пушистую верхушку. Изуродованное дерево стояло во дворе, беспомощно распластав оставшиеся нижние ветви, словно ему отрубил голову палач. Люди долго смотрели на ель, не веря своим глазам,— смотрели с болью, содроганием, гневом…

На следующий день жильцы прикрепили к дереву табличку. Табличка была сделана добротно, старательно, на ней было написано крупными отчетливыми буквами: «Памятник подлецу, который под Новый год срубил эту елку».

Ель засохла и умерла. Табличка на мертвом дереве укреплена до сих пор.

Человек, убивший дерево, проходит, может быть, мимо него каждый день. И каждый день мертвая ель, как молчаливый укор совести, напоминает ему о содеянном.

(По Т. Тэсс)

ЗАДАНИЕ 1

Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска в последнем предложении второго абзаца текста. Запишите этот союз.

ЗАДАНИЕ 2

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов.

1) ИСТОРИЯ. Рассказ, повествование (разг.)

2) ДОМ. Место, где живут люди, объединённые общими интересами, условиями существования.

3) КАСАТЬСЯ. Затрагивать какой-н. вопрос в изложении.

4) КОРЕНЬ. Внутренняя, находящаяся в теле часть волоса, зуба, ногтя.

5) ВЕРХУШКА. Верх, верхняя часть чего-либо.

ЗАДАНИЕ 3

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) Текст относится к художественной публицистике. По жанру это репортаж.

2) В тексте затрагиваются проблемы нравственности, этики поведения человека в обществе, взаимоотношения личности и коллектива, уважения к общественному труду и к общественному мнению.

3) Текст можно озаглавить, используя словосочетание «памятник подлецу».

4) На фоне повествования выделяются описательные фрагменты: дважды дается описание голубой ели (до гибели и после гибели ели), описание состояния жителей, описание таблички.

5) В последнем абзаце автор указывает на причины совершенного неизвестным человеком поступка.

Московское городское объединение книжной торговли «Москнига»

Приказ № 37

15.05.93

Об активизации работы по пропаганде и распространению

печатных изданий среди молодежи

Во исполнение решения Правительства Москвы от 24.04.93 № 4281 «Об активизации работы по пропаганде и распространению среди молодежи печатных изданий, раскрывающих внутреннюю и внешнюю политику российского государства»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Директорам магазинов городского подчинения организовать книжные выставки, раскрывающие роль молодежи в перестройке к 01.07.93.

2. Директорам районных книжных объединений утвердить планы пропаганды и распространения книг <…> молодежи через народные книжные магазины и отделения Всероссийского общества любителей книги к 15.07.93.

3. Директору магазина т. Зайцевой Л. А. разработать предложения о создании молодежного клуба книголюбов на базе магазина № 185 «Молодая гвардия» до 05.07.93.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела организации торговли т. Петрова И. В.

Генеральный директор (личная подпись) А. В. Горбунов

ЗАДАНИЕ 1

Самостоятельно подберите предлог, который должен стоять на месте пропуска. Запишите этот предлог.

ЗАДАНИЕ 2

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов.

1) РЕШЕНИЕ. Ответ к задаче, искомые числа или функции.

2) РАБОТА. Занятие, труд, деятельность.

3) ПОЛИТИКА. Образ действий, направленных на достижение чего-н., определяющих отношения с людьми

4) УТВЕРДИТЬ. Окончательно установить, принять, официально оформить.

5) КЛУБ. Общественная организация, объединяющая людей на основе общности, сходства, близости интересов занятий.

ЗАДАНИЕ 3

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) В содержательно-логическом плане текст представляет собой самостоятельный распорядительный документ, приказ. Состоит из заголовка, формулирующего основную тему документа, констатирующей части, в которой пересказывается акт вышестоящего органа, распорядительной части (ПРИКАЗЫВАЮ) и постановляющей части, где называются исполнители и действия им предписываемые.

2) Стилевые черты, присущие данному тексту, — это предписывающе-долженствующий, императивный характер изложения, точность формулировок, однозначность, стандартизованность. В тексте содержится значительное количество инфинитивов: организовать, утвердить, разработать, возложить.

3) В тексте содержится значительное количество слов, относящихся к разговорной лексике: приказ, активизация, исполнение, решение, правительство, директор, утвердить, планы.

4) В тексте наблюдается преобладание форм родительного падежа над другими падежными формами (объединение торговли, активизация работы, пропаганда и распространение изданий). Также используются цепочки форм Р.п. (во исполнение решения Правительства Москвы, директора магазинов городского подчинения, начальник отдела организации торговли).

5) Некоторые предложения осложнены деепричастными оборотами.

Стыдно, женка. <…> на меня сердишься, не разбирая, кто виноват, я или почта, и оставляешь меня две недели без известия о себе и о детях. Я так был смущен, что не знал, что и подумать. Письмо твое успокоило меня, но не утешило. Описание вашего путешествия в Калугу, как ни смешно, для меня вовсе не забавно. Что за охота таскаться в скверный уездный городишко, чтоб видеть скверных актеров, скверно играющих старую, скверную оперу? Просил я тебя по Калугам не разъезжать, да, видно, уж у тебя такая натура.

(по А.С. Пушкину)

ЗАДАНИЕ 1

Самостоятельно подберите личное местоимение, которое должно стоять на месте пропуска во втором предложении текста. Запишите это местоимение.

ЗАДАНИЕ 2

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов.

1) ПОЧТА. Сообщение между пользователями компьютеров посредством модемной связи, сети Интернет и т. п.

2) ПИСЬМО. Написанный текст, посылаемый для сообщения чего-н. кому-н.

3) ОХОТА. Поиски, выслеживание зверей, птиц с целью умерщвления или ловли.

4) СКВЕРНЫЙ. Плохого качества, негодный, неважный.

5) НАТУРА. Характер человека, темперамент.

ЗАДАНИЕ 3

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) В тексте наряду с нейтральной лексикой используется разговорная и просторечная лексика (женка, таскаться, скверный, разъезжать, что за охота, союз да в значении «но», частицы уж и вовсе не, вводное слово «видно»).

2) В тексте присутствует слово с оценочным суффиксом.

3) Текст представляет собой фрагмент делового письма, так как он адресован жене автора.

4) Выразительность текста обеспечивается следующими синтаксическими средствами: инверсией, вопросительным предложением. Эмоциональность тексту придает повтор слова «скверный».

5) Автор выражает свое возмущение, употребляя отсутствующую в языке форму множественного числа слова Калуга (по Калугам разъезжать) для обозначения всех маленьких провинциальных городов.

Есть много книг о «хороших манерах». Эти книги объясняют, как держать себя в обществе, в гостях и дома, со старшими и младшими, как говорить и как одеваться. Но люди обычно мало черпают из этих книг. Происходит <…>, я думаю, потому, что в книгах о хороших манерах редко объясняется, зачем нужны хорошие манеры.

Что же лежит в основе руководства для приобретения хороших манер? Простое ли это собрание «рецептов» поведения?

В основе всех хороших манер лежит одна забота — о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали себя хорошо.

Надо уметь не мешать друг другу. Поэтому не надо шуметь. Поэтому не надо чавкать, звонко класть вилку в тарелку, громко говорить за обедом. Не надо говорить с набитым ртом, чтобы у соседей не было опасений. И не надо класть локти на стол — опять-таки, чтобы не мешать соседу. Быть опрятно одетым надо потому, что в этом сказывается уважение к другим: на вас не должно быть противно смотреть.

Как видите, в так называемых хороших манерах есть глубокий смысл. И воспитывать в себе нужно не столько манеры, сколько то, что выражается в них — бережное отношение к людям, к природе.

Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно — необходимость уважительного отношения к другим. А тогда манеры сами придут к вам, придет память на правила хорошего поведения, желание и умение их применять.

(По Д.С. Лихачеву)

ЗАДАНИЕ 1

Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно стоять на месте пропуска в четвертом предложении текста. Запишите это местоимение.

ЗАДАНИЕ 2

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов.

1) ДЕРЖАТЬ. Иметь в руках.

2) ОБЩЕСТВО. Та или иная среда людей, компания.

3) СОБРАНИЕ. Лица, собравшиеся для обсуждения и решения каких-нибудь вопросов, участники заседания.

4) ЗАБОТА. Внимание, попечение, уход.

5) ПРИРОДА. Весь неорганический и органический мир в его противопоставлении человеку.

ЗАДАНИЕ 3

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) Представленный для анализа текст относится к публицистическому стилю. В нем автор привлекает внимание молодых людей к вопросам этики, при этом он не просто рассказывает о хороших манерах, а объясняет их, воздействуя на читателя, призывает задуматься над сказанным, последовать советам. Свое обращение к молодежи Д. С. Лихачев облекает в форму письма, текст носит призывный характер, он убедителен, эмоционален. Достигается это использованием средств языка, характерных для публицистической речи.

2) К средствам выразительности в тексте можно отнести риторические вопросы, повторы мысли, слов и сочетаний; ряды однородных членов с сопоставительным, противительным значением (в гостях и дома, со старшими и младшими…; …не столько манеры, сколько то… и др.); обратный порядок слов в ряде предложений (Быть опрятно одетым надо потому… И воспитывать в себе надо…); прямое обращение к читателю (на вас, вам, как видите); переносное употребление терминов («рецепты» поведения) и т. д.

3) С точки зрения развития темы текст членится на две части. Первая является своеобразным вступлением — в ней только ставится проблема, а во второй, основной, она решается.

4) Текст представляет собой рассуждение, поскольку в центре внимания не факты и действия, а логические связи между ними. В первом фрагменте рассуждению предшествует короткое описание — в нем характеризуются книги о «хороших манерах», оно построено как описание предмета. Далее предложение … люди обычно мало черпают из этих книг — тезис рассуждения, а следующее за ним — аргумент.

5) Первые два предложения первого абзаца заключают в себе основную мысль текста – это тезис автора, суть которого в том, что не надо мешать друг другу.

Правило 3 (факультативная окраска презумпций). <…> составляющая с потенциальной презумпцией Р является синтаксическим актантом миропорождающего предиката, то имеется две возможности: а) Р является презумпцией в соответствующем мире и может быть переведена в презумпцию реального мира (или, по крайней мере, в суждение, истинное в реальном мире) при соответствующем изменении содержания — модальной «окраске» (термин «окраска» — из Schiebe 1979); б) Р остается презумпцией в реальном мире. Различие пониманий а) и б) не имеет регулярного семантического выражения.

(По Е. В. Падучевой)

ЗАДАНИЕ 1

Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска во втором предложении текста. Запишите этот союз

ЗАДАНИЕ 2

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов.

1) ПРАВИЛО. Положение, в котором отражена закономерность, постоянное соотношение каких-н. явлений.

2) ЯВЛЯТЬСЯ. Приходить куда-н. по вызову, по какой-н. официальной надобности.

3) МИР. Согласие, отсутствие вражды, ссоры, войны.

4) ОКРАСКА. Смысловой, выразительный оттенок чего-н.

5) ВЫРАЖЕНИЕ. Характерные внешние черты, отражающие душевное состояние, мимика.

ЗАДАНИЕ 3

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) Текст ориентирован на широкую общественность и характеризуется простотой лексики.

2) Последнее предложение текста является односоставным безличным.

3) К приметам научного стиля относятся использование буквенного символа Р (презумпция) и ссылка на другое произведение (Schiebe 1979). Логичность текста достигается при помощи деления на пункты (а и б ).

4) В тексте отсутствуют образные средства, обращения, междометия, модальные частицы, вопросительные и восклицательные предложения.

5) Многозначное слово «окраска» употреблено как термин, заключено в кавычки и снабжено соответствующей ссылкой.

Воробей

Идет весна! Каждый старается принарядиться для встречи ее. <…> воробьи и те хотят встретить весну попараднее.

Всмотритесь, ведь это не тот воробей, которого мы видели зимой. У зимнего воробья клюв был желтый, а теперь почернел. Зимой воробей был неуклюж. Он ерошил свои перья, чирикал редко, больше все хмурился. А теперь его не узнаешь, словно он причесался после ванны. Перышки блестят, лежат плотно, и весь воробей выглядит таким ловким франтом. Говорлив стал просто на удивленье. Полюбуйтесь, вот он на крыше. Хвост поднят кверху, крылышки опущены. С задорным видом поглядывают глазки направо и налево.

(По М. Богданову)

ЗАДАНИЕ 1

Самостоятельно подберите усилительную частицу, которая должна стоять на месте пропуска в третьем предложении текста. Запишите эту частицу.

ЗАДАНИЕ 2

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов.

1) ВСТРЕЧА. Собрание, устраиваемое с целью знакомства с кем-н., беседы.

2) ПЕРО. Роговое образование кожи у птиц, полый стерженёк с пушистыми отростками по бокам.

3) ВАННА. Лечение воздействием на тело солнца, воздуха, грязей.

4) КРЫША. Верхняя часть здания, строения, служащая его покрытием и защищающая его от вредных атмосферных явлений.

5) ХВОСТ. Остаток, невыполненная часть чего-н. (обычно об экзаменационной задолженности)

ЗАДАНИЕ 3

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) Использованные писателем глаголы повелительного наклонения (всмотритесь, полюбуйтесь), формы 2-го лица, местоимение «вы» помогают создать у читающего ощущение присутствия, сопричастности. Усиливают это впечатление глаголы настоящего времени со значением действия, совершаемого в момент речи (блестят, лежат и др.).

2) Авторское отношение передает восклицательное предложение, указательная частица «вот»; эмоционально-оценочные слова (франт, перышки и др.), сравнения и эпитеты.

3) Основная мысль автора заключена в последнем предложении текста.

4) Чтобы осуществить замысел — показать весеннего воробья в сравнении с зимним,— писатель прежде всего соответствующим образом отбирает языковые средства. Так, чтобы подчеркнуть перемены, автор переходит с глаголов несовершенного вида со значением повторяемости, неоднократности, употребляемых при описании зимнего воробья (был, ерошил, хмурился и т. п.), на глаголы в форме совершенного вида, в том числе приставочные, вносящие значение изменения признака (стал, почернел, причесался), использует специальную сопоставительную конструкцию «а теперь».

5) Описывая воробья, автор не выделяет отдельные признаки предмета. Чтобы избежать повтора, автор во многих случаях опускает слово «воробей».

ДОГОВОР № 7

О передаче неисключительных имущественных прав

г. Москва

23 марта 2002 г.

Гражданка Российской Федерации Ружева Анна Ильинична, именуемая в дальнейшем Автор, с одной стороны, и ООО «Домус», именуемое в дальнейшем Фирма, в лице генерального директора Дымова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, <…>, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения, используемые в Договоре:

1.1. Произведение — «Русский язык для школьников и поступающих в вузы», подготовленное Автором. Описание произведения — пособие содержит основные теоретические понятия школьного курса русского языка и разъясняет порядок разбора языкового материала, адресован учащимся и особенно выпускникам средней школы в связи с отсутствием единого комплекта учебников по русскому языку для средних общеобразовательных учебных заведений.

ЗАДАНИЕ 1

Самостоятельно подберите вводное словосочетание, которое должно стоять на месте пропуска в первом предложении текста. Запишите это вводное словосочетание.

ЗАДАНИЕ 2

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов.

1) ПЕРЕДАЧА. Механизм, передающий движение, мощность от одной части устройства к другой.

2) ПРАВО. Документ, удостоверяющий официальное разрешение на вождение автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства.

3) ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Второстепенный член предложения, обозначающий качество, свойство или другой признак предмета.

4) МАТЕРИАЛ. Источник, сведения, служащие основой для чего-н.

5) ШКОЛА. Учебно-воспитательное учреждение.

ЗАДАНИЕ 3

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) В тексте отсутствуют личные местоимения.

2) Данный текст относится к официально-деловому стилю, поэтому в нем соблюдаются формальные требования, а именно используются заголовки и подзаголовки, есть цифровое оформление пунктов, присутствуют реквизиты (дата, город, наименование документа).

3) В тексте отсутствует лексика, обозначающая лиц с указанием их социального статуса.

4) Тематика текста обусловила значительные включения в текст терминов (настоящий Договор о нижеследующем, именуемый в дальнейшем, действующий на основании).

5) Усложненность синтаксиса создается за счет распространения предложений причастными оборотами.

Менеджмент представляет собой сложное социально-экономическое, информационное и организационно-технологическое явление, процесс деятельности, имеющий дело со сменой состояний, качеств объекта, что предполагает наличие определенных тенденций и этапов. Отсюда он связан с закономерностями и принципами, которые составляют предмет любой науки. Здесь и генезис, и эволюция, и резкие скачки, и тупиковые ситуации, и целеполагание, и надежда. Менеджмент включает знания, навыки, умения, приемы, операции, процедуры, алгоритмы воздействия через мотивацию, <…> все то, что входит в понятие социальных и человеческих технологий.

В системе современного менеджмента в качестве управления рассматриваются, во-первых, организации или предприятия-товаропроизводители, во-вторых, процессы управления как явления. Современный менеджмент рассматривается как особая динамическая организация управления.

ЗАДАНИЕ 1

Самостоятельно подберите пояснительный союз, который должен стоять на месте пропуска в последнем предложении первого абзаца текста. Запишите этот союз.

ЗАДАНИЕ 2

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов.

1) ЯВЛЕНИЕ. часть акта, в которой состав действующих лиц не меняется.

2) СМЕНА. Перемена, замена одного другим.

3) ПРЕДМЕТ. Тот (то), на кого (что) направлена мысль, какое-н. действие, объект.

4) ВКЛЮЧАТЬ. Присоединять к системе действующих аппаратов.

5) ОРГАНИЗАЦИЯ. Компания, корпорация, фирма, предприятие или учреждение, или их подразделения, объединенные или нет, общественные или частные, выполняющие самостоятельные функции и имеющие администрацию.

ЗАДАНИЕ 3

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) Данный текст отличается точностью и логичностью мысли, ее последовательным представлением и объективностью изложения. Предложения логически соединены между собой.

2) В этом фрагменте дано общее определение менеджмента в первом предложении. Между первым и вторым предложениями устанавливаются причинно-следственные отношения. Во второй части 4 предложения содержится противопоставление.

3) В тексте присутствуют сложноподчиненные предложения.

4) Стремление к логичности изложения материала приводит к активному использованию сложных союзных предложений, а также конструкций, которые осложняют простое предложение: вводных слов и словосочетаний, причастных и деепричастных оборотов.

5) Текст в соответствии с требованиями научной стилистики характеризуется ярко выраженной личной позицией автора.

Поговорим о бабушках

Давайте поговорим о стариках — о собственных, родных бабушках.

Ох уж эта бабушка! Надоедает, считает маленьким, заставляет есть, <…> уже не хочется. Во все вмешивается, делает замечания даже при ребятах. Кутает, когда все во дворе давно раздетые бегают. А то придет к школе в дождь и стоит с плащом и с зонтиком, позорит только. Ну что делать с такой бабушкой? И стыдно бывает потом за свою грубость, да сдержаться трудно. Внутри как будто пружина сжимается и хочет распрямиться, вытолкнуть возражения.

Знаешь, что делать с бабушкой? Надо прощать. Она-то сколько прощает тебе? Терпеть—это близкий человек. Опекать, беречь. Пусть она считает тебя маленьким и беспомощным, ты-то знаешь, что во многом сильнее ее, здоровей, шустрей. Нет, не за то, что она тебе «жизнь отдает». Просто потому, что бабушке твоей осталось жить меньше, чем тебе, и потому, что старость — довольно тяжкое и печальное время жизни. Все свое, личное, у нее позади — заботы, радости, тревоги, интересная жизнь, надежды. И только ты — ее единственная забота, ее последняя радость, ее постоянная тревога, ее основной жизненный интерес, ее тайная надежда.

А потом, у каждого возраста есть особенности. Вот и у стариков они есть — ворчать, вспоминать прошлое, поучать. Ты же не будешь обижаться на грудного младенца, если он кричит. Это его возрастная особенность, ему положено кричать. Не обижайся и на стариков: им по возрасту положено ворчать и поучать.

Тебе сейчас трудно представить себя старым, а все-таки попытайся.

(По И. Медведевой)

ЗАДАНИЕ 1

Самостоятельно подберите подчинительный временной союз, который должен стоять на месте пропуска в третьем предложении текста. Запишите этот союз.

ЗАДАНИЕ 2

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов.

1) МАЛЕНЬКИЙ. Незначительный, ничтожный.

2) ДВОР. Участок земли между домовыми постройками одного владения, одного городского участка. Детская площадка во дворе.

3) БЛИЗКИЙ. Находящийся, происходящий на небольшом расстоянии, недалеко отстоящий.

4) ВРЕМЯ. Определённый момент, в который происходит что-н.

5) СТАРЫЙ. Достигший старости.

ЗАДАНИЕ 3

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) В предлагаемом тексте автор призывает читателя задуматься о социальных и экономических проблемах России.

2) Задача автора — воздействовать на читателя, убедить его. Поэтому текст можно отнести к публицистическому стилю.

3) В тексте присутствуют различные языковые средства: риторические вопросы, обращение к собеседнику (давайте поговорим, знаешь, что делать, твой, тебе, ты…), побудительные и восклицательные предложения, ряды однородных членов (ее единственная забота, ее… радость… и т. д.), обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность высказывания (И стыдно бывает… И только ты… Вот и у стариков…), частиц с усилительным значением (И стыдно…-, она-то…; ты-то…; И только ты…; а потом… и т. п.). Многие из этих средств помогают автору создавать атмосферу доверительного разговора, что широко используется в публицистике.

4) Предложение (Ох уж эта бабушка!) со значением оценки характерно для разговорной речи.

5) Автор текста не дает ответ на вопрос, сформулированный в 3-м абзаце (..что делать..?)

Тишину осторожно разворошил дядя Филя. Он тихо заговорил.

— В войну в одном экипаже нашей танковой роты жила собака. Обыкновенная дворняга маленького роста, но такого ума, что иному человеку не мешало бы иметь. Ранена была и прихрамывала на переднюю лапу. Хвост бубликом, одно ухо торчком, другое висит. Танкисты прозвали ее Балериной.

Однажды ночью вывели нас на бережок какого-то болота. Комбат разрешил часовой сон. Заползли мы под машины и уснули, хоть водой отливай. Со своим экипажем забрались под танк, прилегла и Балерина. Когда танкисты уснули, она будто каким механизмом завелась: суетится, визжит, то выскочит из-под машины, то обратно заползет. Потом водитель этого танка рассказывал: «Прямо одурела собака. Меня до того измордовала, что погон зубами оторвала. Хотел турнуть ее, да с трудом мог рукой пошевелить. Танк навалился сорокатонной железякой. Сообразил, что прочь из-под танка надо. Ползу и ору ребятам. Кое-как выкарабкался и тогда уж окончательно понял — танк осел. Выхватил пистолет, начал стрелять. Все экипажи вскинулись. Буксиром стащили наш танк, да поздно — танкисты задохнулись.

А Балерина осталась на могиле погибших. Звал <…> с собой, приманивал — не пошла. Наверное, потому, что я для нее еще был чужой. Перед самым этим боем из резерва пришел в экипаж». Его, говорит, собака выручила потому, что к тем троим уже подобраться не смогла.

Вот как ведь бывает, и на войне собака делала свое дело, только наград не получала.

(По В. Антонову)

ЗАДАНИЕ 1

Самостоятельно подберите личное местоимение, которое должно стоять на месте пропуска во втором предложении предпоследнего абзаца текста. Запишите это местоимение.

ЗАДАНИЕ 2

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов.

1) ЭКИПАЖ. Личный состав корабля, космического корабля, самолета, танка

2) РОСТ. Размеры человека или животного в высоту.

3) СОН. То, что снится, видение, грезы спящего.

4) МАШИНА. Об организации, действующей подобно механизму, налаженно и чётко.

5) ДЕЛО. Профессия, мастерство, круг знаний.

ЗАДАНИЕ 3

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) Речь героя обращена к незнакомым людям в официальной обстановке.

2) Особенностью текста является то, что он содержит рассказ в рассказе: в повествование дяди Фили включается рассказ от лица водителя танка, непосредственного участника событий.

3) Речь дяди Фили литературна, в ней отсутствуют просторечные слова и выражения, есть элементы изобразительности, например, сравнения, характерные для разговорной речи (…такого ума, что иному человеку не мешало бы…, хоть водой отливай). Когда же он говорит от лица водителя танка, то, кроме разговорной лексики, разговорных конструкций, использует и элементы просторечия (одурела, турнуть, измордовала, ору).

4) В 1 предложении 2 абзаца выражена основная мысль текста.

5) Значительная часть текста представляет собой повествование. На это указывают следующие признаки: частотность глаголов прошедшего времени совершенного вида, глаголов настоящего времени. Повторяемость однократных действий рассказчик передает глаголами будущего совершенного в сочетании с повторяющимся союзом «то».

Единственная жена Фиделя Кастро вернулась на Кубу после сорокалетней эмиграции.

Как сообщает британское издание «Independent», по официальной версии, проживающая в Испании 78-летняя Мирта Диаз-Баларт прилетела на Остров свободы повидаться со своим сыном Фиделито, родившимся еще до того момента, как Кастро захватил власть. По другой версии, экс-супруга Кастро прибыла на Кубу с намерением встретиться с Фиделем, проходящим реабилитацию после перенесенной операции. Фидель и Мирта были женаты в 1948—1955 годах, потом развелись. С тех пор вождь, <…> и не был обделен женским обществом, официально женат не был.

ЗАДАНИЕ 1

Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска в последнем предложении текста. Запишите этот союз.

ЗАДАНИЕ 2

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов.

1) ИЗДАНИЕ. Количество экземпляров какой-нибудь книги, выпущенных одновременно, в один завод.

2) МОМЕНТ. Обстоятельство, отдельная сторона какого-н. явления.

3) ОПЕРАЦИЯ. Лечебная помощь, выражающаяся в непосредственном механическом воздействии на ткани, органы.

4) РАЗВЕСТИСЬ. Расплодиться, размножиться.

5) ОБЩЕСТВО. Совместное пребывание с кем-н.

ЗАДАНИЕ 3

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) Текст можно отнести к жанру заметки, поскольку цель текста – в сжатом виде сообщить о произошедшем. Текст характеризуется следующими признаками: лаконизм, сжатость, официальность, обезличенность, сдержанность, бесстрастность и объективность изложения.

2) Текст характеризуется рядом черт и языковых особенностей, свойственных публицистическому стилю: преобладанием общеупотребительной лексики отказом от узкоспециальной терминологии.

3) Неличный характер заметки исключает (или почти исключает) использование личных местоимений и личных глаголов в форме 1-го и 2-го лица. Среди форм глаголов преобладают глаголы изъявительного наклонения совершенного вида.

4) Синтаксис текста отличается простотой. Широко употребительны простые неосложненные предложения, а также односоставные неопределенно-личные предложения.

5) Текст характеризуется типичной для официально-делового стиля точностью, стандартизацией речи, широким использованием канцелярских оборотов.

Связанные корни

Корень — это главная, обязательная часть слова. Именно корень выражает основное значение слова. Сравним слова дом и домик: суффикс обозначает размер — маленький, а корень — сам предмет; бежать и прибежать: приставка обозначает «приближение», а корень — само действие.

Но так бывает не всегда.

Возьмем глаголы обуть и разуть. В <…> четко осознаются приставки об- и раз-, показатель инфинитива -ть. Где же корень? Корень -у-. Этот корень выделяется как остаток после вычленения приставки и других глагольных показателей. Его особенность состоит в том, что он не употребляется вне сочетания с приставками. Такие корни, которые употребляются только в сочетании с приставками или суффиксами, называют связанными, отличая их от «обычных» — свободных корней.

(По Е. Земской)

ЗАДАНИЕ 1

Самостоятельно подберите личное местоимение, которое должно стоять на месте пропуска в первом предложении третьего абзаца текста. Запишите это местоимение.

ЗАДАНИЕ 2

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов.

1) КОРЕНЬ. В языкознании: основная, значимая часть слова, вычленяемая в нём после отделения окончания, приставок и суффиксов.

2) ЧАСТЬ. Раздел, подраздел произведения.

3) ДЕЙСТВИЕ. Поступки, поведение.

4) ОСТАТОК. Оставшаяся часть чего-н. израсходованного, истраченного.

5) СОСТОЯТЬ. Иметь содержанием, сутью что-н.

ЗАДАНИЕ 3

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) Текст адресован читателю, интересующемуся проблемами науки о языке. Задача текста – сообщить о наличии определенного языкового факта и разъяснить его природу.