Задание №2970.

Расстановка знаков препинания. ЕГЭ по русскому

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Среди писателей конца ХХ века (1) именно (2) В.М. Шукшин вновь обратился к народной теме. Люди, которые сохранили народные «корни» (3) по мнению писателя (4) тянутся к духовному началу, заложенному в народном сознании.

Пояснение:

Среди писателей конца ХХ века ()1 именно ()2 В.М. Шукшин вновь обратился к народной теме. Люди, которые сохранили народные «корни»(,)3 по мнению писателя(,)4 тянутся к духовному началу, заложенному в народном сознании.

Показать ответ

Источник: ФИПИ. Открытый банк тестовых заданий

Сообщить об ошибке

Тест с похожими заданиями

Вариант ЕГЭ с досрочного экзамена по русскому языку 2019 с ответами. Тест взят с сайта ФИПИ.

Прочитайте текст и выполните задания 1-3.

(1)Долгое время считалось, что речевой слух и слух музыкальный родственны, причём многие и сейчас так думают. (2)Но однажды под наблюдением учёных оказался один известный композитор, который после болезни не мог различать звуки речи: [д] и [т], <…>, для него звучали одинаково, однако в те же годы он сочинил лучшую из своих симфоний. (3)Значит, музыкальный слух и речевой слух имеют разную психологическую организацию.

Задание 1.

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.

1) Один известный композитор, который после болезни не мог различать звуки речи, в те же годы сочинил несколько не самых удачных симфоний, тем самым доказав, что глухота становится препятствием для сочинения музыкальных произведений.

2) Музыкальный слух и речевой слух имеют разную психологическую организацию, что следует из наблюдений учёных за композитором, разучившимся различать отдельные звуки речи, но при этом сочинявшим великолепные симфонии.

3) Для овладения языком нужно умение различать звуки речи, или, как говорят специалисты, хороший речевой слух, который, как правило, связан с музыкальным слухом, поэтому для овладения иностранным языком нужно развивать музыкальный слух.

4) Экспериментально доказано, что речевой слух, то есть умение различать звуки речи, и музыкальный слух неродственны: разучившись различать на слух ноты, человек перестаёт отличать один звук речи от другого.

5) Разную психологическую организацию речевого слуха и слуха музыкального доказывает, в частности, наблюдение учёных за композитором, разучившимся различать некоторые звуки речи, но продолжившим сочинять музыкальные произведения.

Задание 2.

Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите это слово.

Задание 3

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОРГАНИЗАЦИЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.

ОРГАНИЗАЦИЯ, -и, ж.

1) Общественное объединение или государственное учреждение. Всемирная торговая о. Профсоюзная о. Строительная о. Молодёжная о. О. ветеранов труда.

2) Подготовка чего-л. Участвовать в организации вечера.

3) Физическое или психическое строение чего-либо. Слабая, болезненная о. Крепкая, сильная о. Умственная, душевная о. Человек тонкой,

чувственной организации.

4) Организованность, планомерное, продуманное устройство. Чёткая о.

производства. Не хватает дисциплины и организации.

Задание 4.

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

кровотОчащий

добралА

накренИтся

вернА

прибЫв

Задание 5.

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

Технология ВЫРАЩИВАНИЯ клубники имеет свои особенности.

Глава города поздравил актёров драматического театра, отметив их великолепное ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ мастерство.

Долина сменилась трясиной, где росли кривые и чахлые БОЛОТНЫЕ берёзки.

М.Ю. Лермонтов писал РОМАНТИЧЕСКИЕ поэмы.

Мне дорог и ПАМЯТЕН каждый уголок родного дома.

Задание 6.

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив

лишнее слово. Выпишите это слово.

Главную суть своей книги учёный изложил на научной конференции.

Задание 7.

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

модных САПОГОВ

около ШЕСТИСОТ рублей

нет ТУФЕЛЬ

ДЕВЯТЬЮСТАМИ отдыхающими

уважаемые ПРОФЕССОРА

Задание 8.

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) неправильное употребление падежной формы имени существительного с предлогом Б) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом В) нарушение в построении предложения с причастным оборотом Г) нарушение видо- временной соотнесённости глагольных форм Д) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением |

1) В марте те, кто достиг 18 лет, участвовали в выборах Президента Российской Федерации. 2) Лингвист А.А. Шахматов известен в науке как редактор книги «Словаря современного русского языка». 3) Токарь выточил деталь согласно нарисованного чертежа. 4) Посмотрев фильм известного режиссёра, он очень понравился всем членам жюри. 5) Нефтяные загрязнения являются угрозой всему живому в Мировом океане, возникающие при транспортировке нефти. 6) М. Горький мудро заметил, что человек за всё в своей жизни платит сам. 7) Когда комья снега временами срывались с высоких сосен, они нарушат тишину.  Свернувшись на старом кресле и вздрагивая во сне, кот проспал весь день. Свернувшись на старом кресле и вздрагивая во сне, кот проспал весь день.9) Делегатов, собравшихся на съезде работников киноискусства, приветствовал министр культуры. |

Задание 9.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.

1) д..станционный, т..снота, возр..стать

2) предпол..гать, бл..стяще, прин..мать

3) дезор..ентировать, гиг..енический, изб..ратель

4) воссоед..нение, ж..стикулировать, гориз..нтальный

5) взап..рти, изл..жение, водор..сли

Задание 10.

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) пр..добрый, гостепр..имный, правопр..емник

2) н..дломить, поз..бросил, з..ночевать

3) бе..срочный, и..черченный, ра..пущенный

4) зав..южило, фамил..ярный, гнездов..е

5) вз..скание, без..нтересный, меж..нститутский

Задание 11.

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) яблон..вый, земл..ные (работы)

2) алюмини..вый, затм..вать

3) подразум..вая, налаж..вать

4) милост..вый, (улицы) обезлюд..ли

5) раскра..вать, болот..стая (местность)

Задание 12.

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) (пациенты) леч..тся, маяч..щий (вдали лес)

2) завис..шь, подстриж..нный

3) бор..шься, воспева..мый

4) проед..шься, необита..мый

5) верт..шься, обнаруж..нный

Задание 13.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

В экспозиции музея представлены как всемирно известные шедевры, так и (НЕ)ЗАВЕРШЁННЫЕ автором работы.

В Мещёрском крае можно встретить никогда (НЕ)КОШЕННЫЕ луга.

Всю ночь отряд шёл по ещё (НЕ)ИСХОЖЕННОМУ насту.

Вместо исчезнувших слов язык (НЕ)ПРЕМЕННО создаёт новые.

Недолгое знакомство нисколько (НЕ)МЕШАЛО нам разговаривать по-дружески.

Задание 14.

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

(В)ТЕЧЕНИЕ нескольких лет М.В. Ломоносов занимался изучением русской истории, а ТАК(ЖЕ) точных наук.

(ВО)ВРЕМЯ путешествий мы (ЗА)ЧАСТУЮ бываем восхищены блеском чужеземной природы, но она никогда не сможет затмить природу родной земли.

Вскоре птицы (СО)ВСЕМ замолкли, кроме одной, которая (НА)ПЕРЕКОР всем монотонно чирикала.

Когда (НА)КОНЕЦ солнце в марте стало сильно пригревать, большие радужные капли начали падать с крыш, покрытых снегом, (КАК)БУДТО полились радостные весенние слёзы.

Министр (НА)ВСТРЕЧУ не прибыл, (ЗА)ТО приехали губернаторы нескольких областей.

Задание 15.

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

В кабинете великого поэта – книжные полки, почти до потолка плотно уставле(1)ые томами, письме(2)ый стол со знаменитой чернильницей с арапчонком и последней чита(3)ой им книгой.

Задание 16.

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

1) Поезд с трудом прорывался через сырые потоки и безнадёжно опаздывал.

2) А над лугами шёл холодный дождь и ветер налетал косыми ударами.

3) Переправляемся на пароме через Оку и за широкой полосой приокских лугов нас встречают Мещёрские леса.

4) Станции завалены смолистыми брёвнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными цветами.

5) Я вырывал в сене глубокую нору залезал в неё и всю ночь спал в стогу.

Задание 17.

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Горный воздух (1) наполненный звонкой тишиной (2) привлекает людей (3) стремящихся к единению с природой и (4) получающих прилив новых сил и энергии.

Задание 18.

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Среди писателей конца ХХ века (1) именно (2) В.М. Шукшин вновь обратился к народной теме. Люди, которые сохранили народные «корни» (3) по мнению писателя (4) тянутся к духовному началу, заложенному в народном сознании.

Задание 19.

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Склоны этой горы (1) на вершине (2) которой (3) двумя широкими скобами уселся дом (4) и той горы (5) что напротив нас (6) не были засажены никакими деревьями.

Задание 20.

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Месяца два после свадьбы мой отчим служил на пристани в конторе (1) и (2) хотя очень тяжело было видеть (3) как он приходит и садится на то место (4) где прежде сидел отец (5) и ест его ложкой из его тарелки (6) всё-таки можно было ещё жить, возвращаясь домой (7) когда он уже спал.

Задание 21.

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)Изучение растений и животных в природе – занятие не из лёгких. (2)Если учесть, как сложна даже самая простая среда, то неудивительно, почему экология развивается так постепенно, шаг за шагом отбирая у природы её тайны. (3)Любое существо тысячами невидимых нитей связано с живой и неживой природой. (4)Добывая пищу, отыскивая укрытия от врагов и непогоды, животные и растения выработали приспособления к самым полярным воздействиям природы. (5)У каждого вида – свой образ жизни, свои особенности, привычки. (6)Но экология – понятие более широкое. (7)Эта наука – перекрёсток, где хватает работы биологу и врачу, космонавту и математику, философу и социологу, химику и инженеру. (8)Это наука, которая учит человека жить в ладу с природой. (9)Ведь тот же самый зверь или какое-нибудь растение не могут существовать сами по себе, в отрыве от остального мира.

Прочитайте текст и выполните задания 22-27.

(1)Софья Ивановна была одной из тех редких немолодых женщин, рождённых для семейной жизни, которым судьба отказала в этом счастии и которые вследствие этого отказа весь тот запас любви, который так долго хранился, рос и креп в их сердце для детей и мужа, решаются вдруг изливать на некоторых избранных. (2)И запас этот у старых девушек такого рода бывает так неистощим, что, несмотря на то что избранных много, ещё остаётся много любви, которую они изливают на всех окружающих, на всех добрых и злых людей, которые только сталкиваются с ними в жизни.

(3)Есть три рода любви: любовь красивая, любовь самоотверженная и любовь деятельная.

(4)Я говорю про любовь к человеку, которая, смотря по большей или меньшей силе души, сосредоточивается на одном, на некоторых или изливается на многих. (5)Про любовь к матери, к отцу, к брату, к детям, к товарищу, к подруге, к соотечественнику, про любовь к человеку.

(6)Любовь красивая заключается в любви к красоте самого чувства и его выражения. (7)Люди, которые любят красивой любовью, очень мало заботятся о взаимности как об обстоятельстве, не имеющем никакого влияния на красоту и приятность чувства. (8)Они часто переменяют предметы своей любви, так как их главная цель состоит только в том, чтоб приятное чувство любви было постоянно возбуждаемо. (9)Для того чтобы поддержать в себе это приятное чувство, они постоянно в самых изящных выражениях говорят о своей любви как самому предмету, так и всем тем, кому даже и нет до этой любви никакого дела.

(10)Для людей, которые так любят, любимый предмет любезен настолько, насколько он возбуждает то приятное чувство, сознанием и выражением которого они наслаждаются.

(11)Второго рода любовь – любовь самоотверженная, она заключается в любви к процессу жертвования собой для любимого предмета, при этом не обращается внимание на то, хуже или лучше от этих жертв любимому предмету. (12)Люди, любящие так, никогда не верят взаимности. (13)Им всё равно, хорошо ли вы ели, хорошо ли спали, весело ли вам, здоровы ли вы, и они ничего не сделают, чтоб доставить вам эти удобства, ежели они в их власти. (14)Но стать под пулю, броситься в воду, в огонь, зачахнуть от любви – на это они всегда готовы, ежели только встретится случай.

(15)Кроме того, люди, склонные к любви самоотверженной, бывают всегда горды своею любовью, взыскательны, ревнивы, недоверчивы и, странно сказать, желают своим предметам опасностей, чтоб избавлять от них, несчастий, чтоб утешать, и даже пороков, чтоб исправлять от них.

(16)Третий род – любовь деятельная, она заключается в стремлении удовлетворять все нужды, все желания, прихоти, даже пороки любимого существа. (17)Люди, которые любят так, любят на всю жизнь. (18)Любовь их редко выражается словами, и если выражается, то не только не самодовольно, красиво, но и стыдливо, неловко, потому что они всегда боятся, что любят недостаточно. (19)Люди эти любят даже пороки любимого существа, потому что пороки эти дают им возможность удовлетворять ещё новые желания. (20)Они ищут взаимности, охотно даже обманывая себя, верят в неё и счастливы, если имеют её; но любят всё так же и не только желают счастия для любимого предмета, но всеми моральными и материальными, большими и мелкими средствами, которые находятся в их власти, постоянно стараются доставить его…

(21)И вот эта-то деятельная любовь к своему племяннику, племяннице, к сестре светилась в глазах, в каждом слове и движении Софьи Ивановны.

(22)Только годы спустя я оценил вполне Софью Ивановну, но и тогда мне пришёл в голову вопрос: почему Дмитрий, старавшийся понимать любовь совершенно иначе, чем обыкновенно молодые люди, и имевший всегда перед глазами милую, любящую Софью Ивановну, вдруг страстно полюбил непонятную Любовь Сергеевну и только допускал, что в его тётке есть тоже хорошие качества.

(По Л.Н. Толстому*) * Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – один из величайших русских

писателей и мыслителей.

Задание 22.

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

1) Дмитрий почему-то страстно полюбил Софью Ивановну.

2) Любовь самоотверженная заключается в стремлении удовлетворять все нужды, все желания любимого человека.

3) Запас любви у девушек такого рода, как Софья Ивановна, был настолько неистощим, что она была готова изливать это чувство на всех

окружающих людей, добрых и злых.

4) Любовь деятельная заключается в жертвовании собой и не предполагает взаимности.

5) Те, кто испытывает любовь красивую, склонны постоянно менять предметы своего обожания.

Задание 23.

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.

1) Предложение 5 поясняет, раскрывает содержание предложения 4.

2) В предложениях 6–9 содержится повествование.

3) В предложениях 11–14 представлено рассуждение.

4) Предложение 17 противопоставлено по содержанию предложению 16.

5) В предложении 19 представлено описание.

Задание 24.

Из предложений 11–15 выпишите слово со значением «требовательные, строгие».

Задание 25.

Среди предложений 4–9 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью указательного местоимения, лексического повтора и форм слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

Задание 26.

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 22–25.

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ No 1 справа от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

«Автор широко использует книжную лексику («неистощим», «изящных», «самоотверженная») и такой троп, как (А)_________ («запас любви… изливать» в предложении 1). Чтобы не потерялась основная мысль текста, писатель прибегает к такому приёму, как (Б)_________ («любят» в предложениях 18 и 19), и такому синтаксическому средству, как (В)_________ («кроме того» и «странно сказать» в предложении 15). А ещё одно синтаксическое средство – (Г)_________ («хранился, рос и креп» в предложении 1, «все нужды, все желания, прихоти, даже пороки» в предложении 16) – помогает автору быть более точным в выражении мыслей».

Список терминов:

1) риторический вопрос

2) вводные конструкции

3) фразеологизм

4) литота

5) метафора

6) лексический повтор

7) эпитет

9) ряды однородных членов предложения

Задание 27.

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.

Объём сочинения – не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Разбор заданий досрочного ЕГЭ 2019

Сначала попробуйте выполнить задания 2019 года самостоятельно.

Скачать досрочный вариант, предлагаемый ФИПИ

А теперь можно почитать объяснения и инструкции.

ЕГЭ-2019 по русскому языку. Досрочный вариант. Ответы и объяснения

Пишите автору этого материала:

vk.com/dorogakznaniyam

instagram.com/compass_ege

Задание 1

(1)Долгое время считалось, что речевой слух и слух музыкальный родственны, причём многие и сейчас так думают. (2)Но однажды под наблюдением учёных оказался один известный композитор, который после болезни не мог различать звуки речи: [д] и [т], <…>, для него звучали одинаково, однако в те же годы он сочинил лучшую из своих симфоний. (3)Значит, музыкальный слух и речевой слух имеют разную психологическую организацию.

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.

1) Один известный композитор, который после болезни не мог различать звуки речи, в те же годы сочинил несколько не самых удачных симфоний, тем самым доказав, что глухота становится препятствием для сочинения музыкальных произведений.

2) Музыкальный слух и речевой слух имеют разную психологическую организацию, что следует из наблюдений учёных за композитором, разучившимся различать отдельные звуки речи, но при этом сочинявшим великолепные симфонии.

3) Для овладения языком нужно умение различать звуки речи, или, как говорят специалисты, хороший речевой слух, который, как правило, связан с музыкальным слухом, поэтому для овладения иностранным языком нужно развивать музыкальный слух.

4) Экспериментально доказано, что речевой слух, то есть умение различать звуки речи, и музыкальный слух неродственны: разучившись различать на слух ноты, человек перестаёт отличать один звук речи от другого.

5) Разную психологическую организацию речевого слуха и слуха музыкального доказывает, в частности, наблюдение учёных за композитором, разучившимся различать некоторые звуки речи, но продолжившим сочинять музыкальные произведения.

Текст состоит из трех предложений. 1 предложение – 1 микротема. Выделяем ключевые слова в каждом предложении, улавливаем их главную мысль:

(1) Долгое время считалось, что речевой слух и слух музыкальный родственны, причем многие и сейчас так думают.

(2) Но однажды под наблюдением ученых оказался известный композитор, который после болезни не мог различать звуки речи: Д и Т, …, для него звучали одинаково, однако в те же годы он сочинил лучшую из своих симфоний.

(3) Значит, музыкальный слух и речевой слух имеют разную психологическую организацию.

Далее ищем такие варианты ответов, где были бы отражены все три микротемы.

Вариант 1 нам не подходит: там фактическая ошибка. На самом деле композитор после болезни сочинил свою лучшую симфонию.

Вариант 3 тоже отметаем: он противоречит тексту. Речевой и музыкальный слух не связаны.

Вариант 4 также содержит информацию не по тексту: про то, как связано различение нот и звуков, нам ничего не говорили.

Остаются варианты 2 и 5. Проверим их: фактически всё верно. И про ученых, и про композитора с его замечательной симфонией, и про разную организацию музыкального и речевого слуха там упомянуто. Берем в ответ их!

Ответ: 25

Задание 2

Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите это слово.

Первым делом обращаем внимание на то, какое именно слово от нас требуется. В данном случае необходимо вставить ВВОДНОЕ СЛОВО. Читаем предложение:

Но однажды под наблюдением ученых оказался известный композитор, который после болезни не мог различать звуки речи: Д и Т, …, для него звучали одинаково, однако в те же годы он сочинил лучшую из своих симфоний.

Задаем себе вопрос: какая смысловая связь между частями этого предложения? Стоит двоеточие. Вторая часть предложения (после двоеточия) раскрывает, поясняет первую часть (до двоеточия). Вспоминаем, какие вводные слова можно использовать при пояснении: ТАК, ДРУГИМИ СЛОВАМИ, НАПРИМЕР, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО. Для нашего варианта идеально подходит слово НАПРИМЕР, оно и будет являться верным ответом.

Ответ: например

Задание 3

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОРГАНИЗАЦИЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.

ОРГАНИЗАЦИЯ, -и, ж.

1) Общественное объединение или государственное учреждение. Всемирная торговая о. Профсоюзная о. Строительная о. Молодёжная о. О. ветеранов труда.

2) Подготовка чего-л. Участвовать в организации вечера.

3) Физическое или психическое строение чего-либо. Слабая, болезненная о.

Крепкая, сильная о. Умственная, душевная о. Человек тонкой, чувственной организации.

4) Организованность, планомерное, продуманное устройство. Чёткая о. производства. Не хватает дисциплины и организации.

Напомним себе третье предложение:

(3)Значит, музыкальный слух и речевой слух имеют разную психологическую организацию.

Итак, психологическая организация музыкального и речевого слуха. В данном случае речь точно не про общественное объединение, не про подготовку мероприятия и не про дисциплину. Выбираем третий вариант.

Ответ: 3

Задание 4

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.

Выпишите это слово.

кровотОчащий

добралА

накренИтся

вернА

прибЫв

Ошибка в самом первом слове. КровоточАщий – именно таким образом нужно его произносить.

Лайфхак: у всех причастий из орфоэпического словника, которые заканчиваются на АЩИЙ/ЯЩИЙ, ударение падает именно на суффикс (то есть на букву А/Я): кормЯщий, молЯщий. Поэтому запомнить их очень легко.

Если 4 вопрос вызывает у вас затруднение, приобретите наш орфоэпический тренажёр, и будет вам счастье. За час вы запомните все правильные ударения.

Ответ: кровоточащий

Задание 5

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

Технология ВЫРАЩИВАНИЯ клубники имеет свои особенности.

Глава города поздравил актёров драматического театра, отметив их великолепное ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ мастерство.

Долина сменилась трясиной, где росли кривые и чахлые БОЛОТНЫЕ берёзки.

М.Ю. Лермонтов писал РОМАНТИЧЕСКИЕ поэмы.

Мне дорог и ПАМЯТЕН каждый уголок родного дома.

Березки сразу оставим в покое: они болотные, потому что растут на болоте, связаны с болотом.

А вот мастерство будет точно не ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ, а ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ.

Исполнительский – связанный с исполнителем художественного произведения.

Исполнительный – старательный, хорошо выполняющий свои обязанности.

Поэтому сотрудник может быть ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, а мастерство или талант будут ИСПОЛНИТЕЛЬСКИМИ.

Ответ: исполнительское

Для подготовки к этому заданию рекомендуем прямо сейчас скачать замечательное пособие Аллы Баландиной Паронимы

Задание 6

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

Главную суть своей книги учёный изложил на научной конференции.

Лишним является слово ГЛАВНУЮ. Суть – это и так выжимка самого существенного, поэтому ГЛАВНУЮ СУТЬ будет плеоназмом.

Ответ: главную

Задание 7

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

модных САПОГОВ

около ШЕСТИСОТ рублей

нет ТУФЕЛЬ

ДЕВЯТЬЮСТАМИ отдыхающими

уважаемые ПРОФЕССОРА

Все парные предметы (кроме носков и гольфов) имеют нулевое окончание, поэтому смело исправляем САПОГОВ на САПОГ и идем дальше.

Ответ: сапог

Задание 8

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) неправильное употребление падежной формы имени существительного с предлогом

Б) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

В) нарушение в построении предложения с причастным оборотом

Г) нарушение видовременно́й соотнесённости глагольных форм

Д) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) В марте те, кто достиг 18 лет, участвовали в выборах Президента Российской Федерации.

2) Лингвист А.А. Шахматов известен в науке как редактор книги «Словаря современного русского языка».

3) Токарь выточил деталь согласно нарисованного чертежа.

4) Посмотрев фильм известного режиссёра, он очень понравился всем членам жюри.

5) Нефтяные загрязнения являются угрозой всему живому в Мировом океане, возникающие при транспортировке нефти.

6) М. Горький мудро заметил, что человек за всё в своей жизни платит сам.

7) Когда комья снега временами срывались с высоких сосен, они нарушат тишину.

9) Делегатов, собравшихся на съезде работников киноискусства, приветствовал министр культуры.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Первая ошибка: падежная форма имени существительного с предлогом. Чаще всего нам подсовывают предлоги БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ, которые требуют дательного падежа. Просканируем предложения и попытаемся найти какой-то из этих предлогов. И находим! Предложение 3: СОГЛАСНО НАРИСОВАННОГО ЧЕРТЕЖА. Должен быть дательный падеж: СОГЛАСНО НАРИСОВАННОМУ ЧЕРТЕЖУ.

Вторая ошибка: деепричастный оборот. Ищем, где вообще есть деепричастные обороты. Выясняем, что они содержатся в предложении 4 и 8.

В восьмом предложении всё нормально: кот проспал, свернувшись и вздрагивая. А вот в четвертом предложении что-то не так: «Посмотрев фильм, он понравился всем членам жюри». Получается, фильм сам себя посмотрел. Конечно же, фильм смотрели члены жюри. Вот их и нужно было в именительный падеж ставить. Исправим предложение: «Посмотрев фильм известного актера, все члены жюри высоко оценили его».

Третья ошибка: причастный оборот. Снова ищем сначала просто предложения с причастными оборотами. Это предложения 5 и 9. Замечаем ошибку в 5 предложении: «Нефтяные загрязнения являются угрозой всему живому в Мировом океане, возникающие при транспортировке нефти». Причастный оборот «возникающие при транспортировке нефти» относится к какому слову? Кто возникает? Загрязнения. Значит, необходимо поставить причастный оборот рядом с зависимым словом. Исправим ошибку: «Нефтяные загрязнения, возникающие при транспортировке нефти, являются угрозой всему живому в Мировом океане».

Четвертая ошибка: видо-временная соотнесенность глагольных форм. Ищем глаголы, которые стоят в разном времени. Находим их в предложении 7: «Когда комья снега временами срывались с высоких сосен, они нарушат тишину». Срывались – прошедшее время, нарушат – будущее время. Непорядок, исправляем: «Когда комья снега временами срывались с высоких сосен, они нарушали тишину».

Пятая ошибка: несогласованное приложение. Эта ошибка – ваша любимая, найти её легче всего. В ЕГЭ несогласованное приложение – это всегда название чего-либо (произведения, картины, фильма и пр.) В предложении 2 название есть: «Лингвист А.А. Шахматов известен в науке как редактор книги «Словаря современного языка». Перед названием есть слово КНИГИ, это значит, что само название должно быть строго в именительном падеже. Если бы слова КНИГИ не было, тогда название имело бы право изменяться по падежам. Исправим предложение: «Лингвист А.А. Шахматов известен в науке как редактор «Словаря современного языка» или «Лингвист А.А. Шахматов известен в науке как редактор книги «Словарь современного языка».

Ответ: 34572

Задание 9

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.

1) д..станционный, т..снота, возр..стать

2) предпол..гать, бл..стяще, прин..мать

3) дезор..ентировать, гиг..енический, изб..ратель

4) воссоед..нение, ж..стикулировать, гориз..нтальный

5) взап..рти, изл..жение, водор..сли

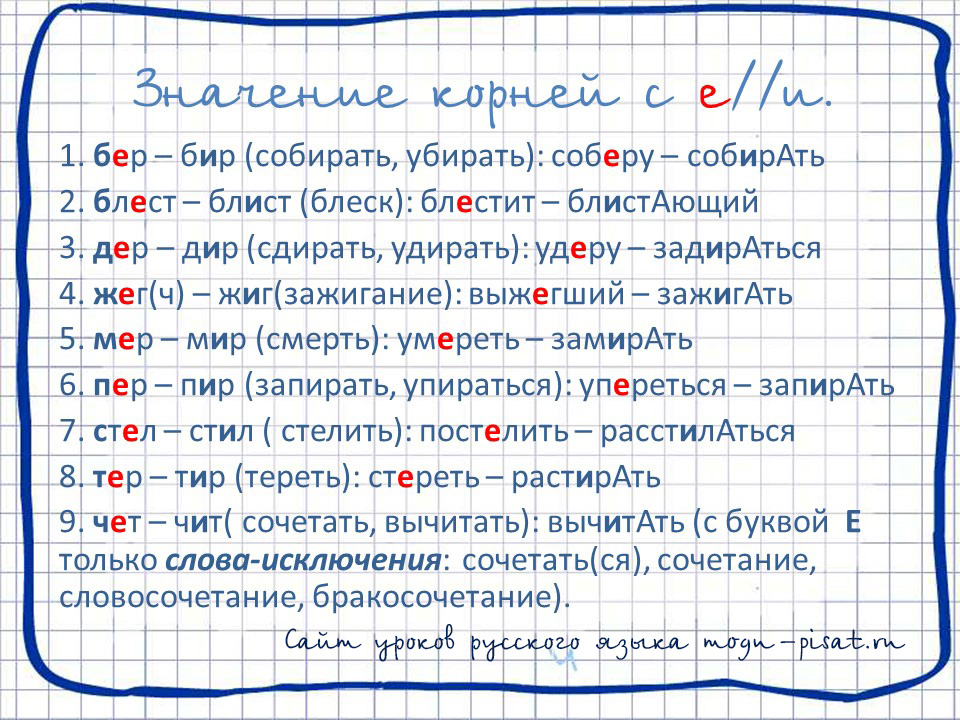

Внимательно читаем задание. От нас требуют найти ряды с чередующимися корнями. Сколько ответов – мы не знаем, поэтому внимательно прорабатываем каждый ряд.

1) Дистанционный – непроверяемый корень, первый ряд отпадает.

2) Предполагать – чередование лаг/лож, блестяще – чередование блест/блист, принимать – чередование с глаголом совершенного вида ПРИНЯТЬ. Второй ряд нам подходит, берём его.

3) Дезориентировать – непроверяемый корень, третия ряд сразу не подходит.

4) Воссоединение – проверим словом едИный. Корень проверяемый, что тоже нам не подходит.

5) Взаперти – чередование пер/пир, изложение – чередование лаг/лож, водоросли – чередование раст/рос. Вот и второй верный ответ нашелся.

Ответ: 25

|

Многие забуксовали на слове «взаперти». Рекомендуем повторить корни с чередованием И — Е. |

|---|

|

|

Задание 10

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) пр..добрый, гостепр..имный, правопр..емник

2) н..дломить, поз..бросил, з..ночевать

3) бе..срочный, и..черченный, ра..пущенный

4) зав..южило, фамил..ярный, гнездов..е

5) вз..скание, без..нтересный, меж..нститутский

Снова мы не знаем количество верных ответов, поэтому вставляем буквы в каждом слове.

1) Предобрый – пре, потому что значение «очень добрый». Гостеприимный – при, потому что от слова «принимать (гостей)», есть значение присоединения. Правопреемник – пре, потому что в значении «перенимает право» (приемник – это прибор, принимающий сигналы).

2) Надломить – над, неизменяемая приставка. Позабросил – поза, неизменяемая приставка. Заночевать – за, неизменяемая приставка. Везде А, этот вариант нам подходит.

3) Бессрочный – бес, так как следом идет глухой звук С. Исчерпанный – ис, так как следом идет глухой звук Ч (Ч, Щ,Ц – это глухие звуки!!!). Распущенный – рас, так как следом идёт глухой звук П. .

4) Завьюжило – ь, так как выполняет разделительную функцию в корне (вьюга), фамильярный и гнездовье – опять ь по той же причине.

5) Взыскание – ы, так как приставка ВЗ – русскоязычная. Безынтересный – ы, так как БЕЗ – русскоязычная приставка. Межинститутский – и, так как МЕЖ – иноязычная приставка. Помним, что для этого правила существует 1 исключение: взимать (приставка ВЗ – русскоязычная, но пишем с И).

Ответ: 234

Задание 11

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) яблон..вый, земл..ные (работы)

2) алюмини..вый, затм..вать

3) подразум..вая, налаж..вать

4) милост..вый, (улицы) обезлюд..ли

5) раскра..вать, болот..стая (местность)

Вставляем буквы в каждое слово и объясняем написание.

1) Яблоневый – прилагательное, суффикс ЕВ, так как на него ударение не падает (если бы ударение падало на суффикс, мы бы написали ИВ). Земляные – прилагательное, суффикс ЯН (одна буква Н в суффиксах АН, ЯН, ИН. Две буквы Н в суффиксах ОНН, ЕНН).

2) Алюминиевый – прилагательное, суффикс ЕВ, ударение не падает на суффикс. Затмевать – глагол, слово-исключение, которое нужно запомнить.

3) Подразумевая – от глагола подразумевать. В глаголе суффикс ВА ударный, значит, можем проверить пропущенную букву подбором проверочного слова. РАЗУМЕТЬ – ударение падает на Е. Налаживать – глагол, ударение на ВА не падает. Значит, это суффикс ова/ева – ыва/ива. Ставим глагол в 1 лицо, единственное число: я налаживаю. Суффиск ива сохранился, пишем букву И(Ы) (если бы в 1 лице суффикс не сохранился, мы бы написали букву О/Е. Например: Командовать – я командую).

4) Милостивый – слово-исключение (заодно запомните и слово ЮРОДИВЫЙ, оно тоже правилу не подчиняется). Обезлюдели – глагол прошедшего времени, проверяем начальной формой. Что сделать? – обезлюдеть.

Существует 2 слова: обезлюдеть и обезлюдить. В чем разница? Обезлюдеть – стать безлюдным. Обезлюдить – сделать безлюдным. Улица стала безлюдной, поэтому улица обезлюдела. А вот если бы, например, речь шла о войне, которая делает города безлюдными, тогда бы мы написали: «Война обезлюдила город».

5) Раскраивать – глагол, ударение на ВА не падает, значит, это суффикс ова/ева – ыва/ива. Ставлю в 1 лицо, единственно число: я раскраиваю. Суффикс сохранился, пишем И. Болотистая – прилагательное, неизменяемый суффикс ИСТ, пишем И.

Ответ: 25

Задание 12

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) (пациенты) леч..тся, маяч..щий (вдали лес)

2) завис..шь, подстриж..нный

3) бор..шься, воспева..мый

4) проед..шься, необита..мый

5) верт..шься, обнаруж..нный

Вставляем буквы, объясняем написание слов:

1) Лечатся – начальная форма «лечить», глагол 2 спряжения, пишу в окончании А. Маячащий – причастие, мы пишем УЩ/ЮЩ, если причастие образовано от глагола 1 спряжения, и АЩ/ЯЩ – если от глагола 2 спряжения. Маячить – 2 спряжение, поэтому пишем в причастии суффикс АЩ.

2) Зависишь – глагол, начальная форма ЗАВИСЕТЬ, слово-исключение, поэтому 2 спряжение, пишем букву И. Подстриженный – причастие, образовано от глагола подстричь. Когда глагол заканчивается на ЧЬ, пишу в причастии ЕННЫЙ.

3) Борешься – глагол, начальная форма БОРОТЬСЯ, 1 спряжение, пишем Е. Воспеваемый – причастие, пишем ОМ/ЕМ, если причастие образовано от глагола 1 спряжения, и ИМ – если от глагола 2 спряжения. ВОСПЕВАТЬ – 1 спряжение, пишем суфикс ЕМ.

4) Проедешься – глагол, начальная форма ПРОЕХАТЬ, 1 спряжение, пишу Е. Необитаемый – причастие, пишем ОМ/ЕМ, если причастие образовано от глагола 1 спряжения, и ИМ – если от глагола 2 спряжения. ОБИТАТЬ – 1 спряжение, пишем суффикс ЕМ.

5) Вертишься – глагол, начальная форма ВЕРТЕТЬ, слово-исключение, 2 спряжение, пишу И. Обнаруженный – причастие, от глагола ОБНАРУЖИТЬ. Когда глагол заканчивается на ИТЬ, пишу в причастии ЕННЫЙ.

Ответ: 134

Задания 11 и 12 в этом году значительно усложнены. Если никак не можете одолеть их, обратите внимание на курс «Выбери суффикс за 10 секунд»

Задание 13

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

В экспозиции музея представлены как всемирно известные шедевры, так и (НЕ)ЗАВЕРШЁННЫЕ автором работы.

В Мещёрском крае можно встретить никогда (НЕ)КОШЕННЫЕ луга.

Всю ночь отряд шёл по ещё (НЕ)ИСХОЖЕННОМУ насту.

Вместо исчезнувших слов язык (НЕ)ПРЕМЕННО создаёт новые.

Недолгое знакомство нисколько (НЕ)МЕШАЛО нам разговаривать по-дружески.

1. Не завершенные автором работы — полное причастие с зависимым словом (не завершенные кем? автором), поэтому пишем раздельно.

2. Никогда не кошенные луга – причастие, есть конструкция усиленного отрицания (никогда не), пишем раздельно.

3. Ещё не исхоженному насту – полное причастие, есть зависимое слово (ещё не), пишем раздельно.

4. Непременно – наречие, без НЕ не употребляется, напишем слитно.

5. Не мешало – глагол, употребляется без не, пишем раздельно.

Ответ: непременно

Задание 14

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

(В)ТЕЧЕНИЕ нескольких лет М.В. Ломоносов занимался изучением русской истории, а ТАК(ЖЕ) точных наук.

(ВО)ВРЕМЯ путешествий мы (ЗА)ЧАСТУЮ бываем восхищены блеском чужеземной природы, но она никогда не сможет затмить природу родной земли.

Вскоре птицы (СО)ВСЕМ замолкли, кроме одной, которая (НА)ПЕРЕКОР всем монотонно чирикала.

Когда (НА)КОНЕЦ солнце в марте стало сильно пригревать, большие радужные капли начали падать с крыш, покрытых снегом, (КАК)БУДТО полились радостные весенние слёзы.

Министр (НА)ВСТРЕЧУ не прибыл, (ЗА)ТО приехали губернаторы нескольких областей.

1. В течение – всегда раздельно (надо запомнить). Также – слитно (можно заменить союзом и)

2. Во время – раздельно (значение «в продолжение путешествий»). Я пришел вовремя (значение «в нужное время») – будет писаться слитно. Зачастую – всегда слитно

3. Совсем – слово употреблено в значении полностью, значит, это наречие, пишем его слитно. А вот вам другой пример: Со всем своим грузом он не расставался. Здесь имеется в виду ВЕСЬ ГРУЗ. Будем писать раздельно.

Наперекор – всегда слитно

4. Наконец – слитно, нет зависимого слова. Пример, когда будет писаться раздельно: На конец урока была оставлена самостоятельная работа. Есть зависимое слово: КОНЕЦ УРОКА, поэтому будем писать раздельно.

Как будто – всегда раздельно

5. На встречу – раздельно, так как имеется в виду встреча – мероприятие (министр не прибыл на заранее подготовленное мероприятие). Пример, когда будет писаться раздельно: Он шел мне навстречу (имеется в виду направление движения, а не заранее оговоренное событие).

Зато – слитно, значение, можно заменить союзом НО. Пример, когда будет писаться раздельно: Она была умной и красивой, за то её и полюбили. Полюбили за что? За ум и красоту.

Ответ: совсем, наперекор

Задание 15

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

В кабинете великого поэта – книжные полки, почти до потолка плотно уставле(1)ые томами, письме(2)ый стол со знаменитой чернильницей с арапчонком и последней чита(3)ой им книгой.

Определяем, от чего образовалось слово (от имени или от глагола), и применяем соответствующее правило:

1) Уставленные – от глагола УСТАВИТЬ. Совершенный вид/есть приставка – пишем НН.

2) Письменный – от существительного ПИСЬМО + суффикс ЕНН (суффиксы прилагательных нужно выучить: ЕНН, ОНН и АН,ЯН, ИН)

3) Читаной им книгой – от глагола ЧИТАТЬ, есть зависимое слово (читаной кем? им), поэтому пишем НН.

Ответ: 123 (да, все цифры могут попасть в ответ, такое тоже может быть!)

Если никак не можете одолеть Н и НН, пройдите наш тренажёр

Задание 16

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

1) Поезд с трудом прорывался через сырые потоки и безнадёжно опаздывал.

2) А над лугами шёл холодный дождь и ветер налетал косыми ударами.

3) Переправляемся на пароме через Оку и за широкой полосой приокских лугов нас встречают Мещёрские леса.

4) Станции завалены смолистыми брёвнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными цветами.

5) Я вырывал в сене глубокую нору залезал в неё и всю ночь спал в стогу

Научитесь выделять грамматическую основу, определять, что соединяет союз И, и будет вам счастье!

1) Союз И соединяет однородны сказуемые (прорывался и опаздывал), запятая не нужна.

2) Союз И соединяет 2 грамматические основы (шел дождь и ветер налетал), и вроде бы запятая нужна, но не тут-то было! В начале предложения есть общий второстепенный член: «над лугами» (Шел дождь где? Над лугами. Ветер налетал где? Над лугами). Поэтому запятой здесь не будет.

3) Союз и соединяет 2 грамматические основы (переправляемся, встречаются леса). Общего второстепенного члена нет, спокойно ставим запятую.

4) Первый союз И соединяет однородные сказуемые (завалены и пахнут), второй союз И соединяет однородные дополнения (порубкой и цветами). Союзы соединяют разные члены предложения, поэтому это два одиночных союза, запятой не будет!!!

5) Выделяем грамматическую основу: я вырывал, залезал и спал. Ставим запятую между первым и вторым сказуемым.

Ответ: 35

Задание 17

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Горный воздух (1) наполненный звонкой тишиной (2) привлекает людей (3) стремящихся к единению с природой и (4) получающих прилив новых сил и энергии.

Ставим запятые на месте 1 и 2 – выделяем причастный оборот, который стоит после главного слова (воздух, наполненный звонкой тишиной).

Поставим также запятую на месте 3 – отделим причастный оборот, который стоит после главного слова (людей, стремящихся….)

На месте 4 запятую ставить не будем, так как союз И соединяет 2 причастных оборота, относящихся к одному и тому же слову (людей, стремящихся и получающих. Оба причастия относятся с людям).

Ответ: 123

Задание 18

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Среди писателей конца ХХ века (1) именно (2) В.М. Шукшин вновь обратился к народной теме. Люди, которые сохранили народные «корни» (3) по мнению писателя (4) тянутся к духовному началу, заложенному в народном сознании.

Именно – никогда не является вводным, отметаем сразу варианты 1 и 2.

По мнению писателя – вводная конструкция, указывающая на источник сообщения, поэтому 3 и 4 поставим.

Ответ: 34

Задание 19

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Склоны этой горы (1) на вершине (2) которой (3) двумя широкими скобами уселся дом (4) и той горы (5) что напротив нас (6) не были засажены никакими деревьями.

В этом задании нужно верно определить границы придаточных частей. Поэтому выделяем грамматические предложения, рисуем схему!

[Склоны этой горы, (на вершине которой двумя широкими скобами уселся дом), и той горы, (что напротив нас), не были засажены никакими деревьями].

Грамматическая основа главной части: склоны не были засажены. А вот придаточные вклинились в середину главной части.

Ответ: 1456

Задание 20

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Месяца два после свадьбы мой отчим служил на пристани в конторе (1) и (2) хотя очень тяжело было видеть (3) как он приходит и садится на то место (4) где прежде сидел отец (5) и ест его ложкой из его тарелки (6) всё-таки можно было ещё жить, возвращаясь домой (7) когда он уже спал.

Предложение длинное, дана целая куча придаточных. Но грамматические основы выделяются, легко, и запятые расставляются без проблем:

Месяца два после свадьбы мой отчим служил на пристани в конторе, и, хотя очень тяжело было видеть, как он приходит и садится на это место, где прежде сидел отец, и ест его ложкой из его тарелки, всё-таки можно было ещё жить, возвращаясь домой, когда он уже спал.

Обговорим стык союзов (цифра 2): чтобы иметь право не поставить запятую, нам нужно найти продолжение союза (НО) после придаточной. Союза НО нигде не видно, поэтому ставим запятую на стыке союзов.

Ответ: 1234567 (да, и такое может быть! Семь цифр подряд в ответе, вам не показалось).

Задание 21

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)Изучение растений и животных в природе – занятие не из лёгких. (2)Если учесть, как сложна даже самая простая среда, то неудивительно, почему экология развивается так постепенно, шаг за шагом отбирая у природы её тайны. (3)Любое существо тысячами невидимых нитей связано с живой и неживой природой. (4)Добывая пищу, отыскивая укрытия от врагов и непогоды, животные и растения выработали приспособления к самым полярным воздействиям природы. (5)У каждого вида – свой образ жизни, свои особенности, привычки. (6)Но экология – понятие более широкое. (7)Эта наука – перекрёсток, где хватает работы биологу и врачу, космонавту и математику, философу и социологу, химику и инженеру. (8)Это наука, которая учит человека жить в ладу с природой. (9)Ведь тот же самый зверь или какое-нибудь растение не могут существовать сами по себе, в отрыве от остального мира.

Сначала найдем предложения, где тире вообще есть. Это предложения 1, 5, 6, 7.

Теперь определим, согласно какому правилу там тире поставили.

Предложение 1: тире между подлежащим и сказуемым, которые выражены существительными в именительном падеже (изучение — занятие).

Предложение 5: тире стоит вместо пропущенного слова (У каждого вида ЕСТЬ свой образ жизни).

Предложение 6: тире между подлежащим и сказуемым, которые выражены существительными в именительном падеже (экология — понятие).

Предложение 7: тире между подлежащим и сказуемым, которые выражены существительными в именительном падеже (наука — перекресток)

Ответ: 167

Задание 22

Прочитайте текст и выполните задания 22–27.

(1) Софья Ивановна была одной из тех редких немолодых женщин, рождённых для семейной жизни, которым судьба отказала в этом счастии и которые вследствие этого отказа весь тот запас любви, который так долго хранился, рос и креп в их сердце для детей и мужа, решаются вдруг изливать на некоторых избранных. (2)И запас этот у старых девушек такого рода бывает так неистощим, что, несмотря на то что избранных много, ещё остаётся много любви, которую они изливают на всех окружающих, на всех добрых и злых людей, которые только сталкиваются с ними в жизни.

(3) Есть три рода любви: любовь красивая, любовь самоотверженная и любовь деятельная.

(4) Я говорю про любовь к человеку, которая, смотря по большей или меньшей силе души, сосредоточивается на одном, на некоторых или изливается на многих.

(5) Про любовь к матери, к отцу, к брату, к детям, к товарищу, к подруге, к соотечественнику, про любовь к человеку.

(6) Любовь красивая заключается в любви к красоте самого чувства и его выражения.

(7) Люди, которые любят красивой любовью, очень мало заботятся о взаимности как об обстоятельстве, не имеющем никакого влияния на красоту и приятность чувства.

(8) Они часто переменяют предметы своей любви, так как их главная цель состоит только в том, чтоб приятное чувство любви было постоянно возбуждаемо.

(9) Для того чтобы поддержать в себе это приятное чувство, они постоянно в самых изящных выражениях говорят о своей любви как самому предмету, так и всем тем, кому даже и нет до этой любви никакого дела.

(10) Для людей, которые так любят, любимый предмет любезен настолько, насколько он возбуждает то приятное чувство, сознанием и выражением которого они наслаждаются.

(11)Второго рода любовь – любовь самоотверженная, она заключается в любви к процессу жертвования собой для любимого предмета, при этом не обращается внимание на то, хуже или лучше от этих жертв любимому предмету.

(12) Люди, любящие так, никогда не верят взаимности.

(13) Им всё равно, хорошо ли вы ели, хорошо ли спали, весело ли вам, здоровы ли вы, и они ничего не сделают, чтоб доставить вам эти удобства, ежели они в их власти.

(14) Но стать под пулю, броситься в воду, в огонь, зачахнуть от любви – на это они всегда готовы, ежели только встретится случай.

(15) Кроме того, люди, склонные к любви самоотверженной, бывают всегда горды своею любовью, взыскательны, ревнивы, недоверчивы и, странно сказать, желают своим предметам опасностей, чтоб избавлять от них, несчастий, чтоб утешать, и даже пороков, чтоб исправлять от них.

(16) Третий род – любовь деятельная, она заключается в стремлении удовлетворять все нужды, все желания, прихоти, даже пороки любимого существа.

(17) Люди, которые любят так, любят на всю жизнь.

(18) Любовь их редко выражается словами, и если выражается, то не только не самодовольно, красиво, но и стыдливо, неловко, потому что они всегда боятся, что любят недостаточно.

(19) Люди эти любят даже пороки любимого существа, потому что пороки эти дают им возможность удовлетворять ещё новые желания.

(20) Они ищут взаимности, охотно даже обманывая себя, верят в неё и счастливы, если имеют её; но любят всё так же и не только желают счастия для любимого предмета, но всеми моральными и материальными, большими и мелкими средствами, которые находятся в их власти, постоянно стараются доставить его…

(21) И вот эта-то деятельная любовь к своему племяннику, племяннице, к сестре светилась в глазах, в каждом слове и движении Софьи Ивановны.

(22) Только годы спустя я оценил вполне Софью Ивановну, но и тогда мне пришёл в голову вопрос: почему Дмитрий, старавшийся понимать любовь совершенно иначе, чем обыкновенно молодые люди, и имевший всегда перед глазами милую, любящую Софью Ивановну, вдруг страстно полюбил непонятную Любовь Сергеевну и только допускал, что в его тётке есть тоже хорошие качества.

(По Л.Н. Толстому*)

* Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – один из величайших русских писателей и мыслителей.

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

1) Дмитрий почему-то страстно полюбил Софью Ивановну.

2) Любовь самоотверженная заключается в стремлении удовлетворять все нужды, все желания любимого человека.

3) Запас любви у девушек такого рода, как Софья Ивановна, был настолько неистощим, что она была готова изливать это чувство на всех окружающих людей, добрых и злых.

4) Любовь деятельная заключается в жертвовании собой и не предполагает взаимности.

5) Те, кто испытывает любовь красивую, склонны постоянно менять предметы своего обожания.

Шаг 1. Проверяем, что он нас требуют: высказывания, соответствующие или не соответствующие тексту? В нашем случае, спрашивают про те, которые соответствуют. Чтобы не запутаться, обводим слово «соответствуют», ставим сверху него плюсик.

Шаг 2. Расставляем плюсы или минусы рядом с каждым вариантом ответа. Обязательно делаем это не по памяти, а каждый раз ищем подтверждения в тексте!

1 – неверно (Дмитрий полюбил Любовь Сергеевну, смотри предложение 22)

2 – неверно (такую любовь Толстой называет деятельной, смотри предложение 16)

3 – верно (смотри подтверждение в предложении 2)

4 – неверно (такую любовь Толстой называет самоотверженной, смотри предложения 11-12)

5 – верно (смотри подтверждение в предложении

Ответ: 35

Задание 23

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.

1) Предложение 5 поясняет, раскрывает содержание предложения 4.

2) В предложениях 6–9 содержится повествование.

3) В предложениях 11–14 представлено рассуждение.

4) Предложение 17 противопоставлено по содержанию предложению 16.

5) В предложении 19 представлено описание.

1. (4)Я говорю про любовь к человеку, которая, смотря по большей или меньшей силе души, сосредотачивается на одном, на некоторых или изливается на многих.

Про какую именно любовь идет речь?

(5) Про любовь к матери, к отцу, к брату, к детям, к товарищу, к подруге, к соотечественнику, про любовь к человеку.

Действительно, раскрытие содержания в 5 предложении есть, поэтому вариант 1 считаем верным.

2. Посмотрим на предложения 6-9. Там нет ни намека на повествование. Невозможно представить себе цепь сменяющихся событий. Этот вариант ответа неверный.

3. В предложениях 11-14 действительно рассуждение. Автор размышляет о втором виде любви, и делится своими мыслями по этому поводу.

4. (16) Третий род – любовь деятельная, она заключается в стремлении удовлетворять все нужды, все желания, прихоти, даже пороки любимого существа. (17) Люди, которые любят так, любят на всю жизнь.

Никакого противопоставления нет. В 17 предложении продолжается описание любви деятельной, и это описание не противоречит тому, что сказано в 16 предложении.

5. (19) Люди эти любят даже пороки любимого существа, потому что пороки эти дают им возможность удовлетворять ещё новые желания.

19 предложение — не описание, а рассуждение. Автор размышляет, почему люди, склонные к деятельной любви, любят даже пороки.

Ответ: 13

Задание 24

Из предложений 11–15 выпишите слово со значением «требовательные, строгие».

Обязательно используем подсказку из самого задания: там есть четкий намек, какой части речи искомое слово должно быть. Требовательные, строгие – это прилагательные, причем множественного числа. Значит, и мы должны найти прилагательное множественное числа.

(11)Второго рода любовь – любовь самоотверженная, она заключается в любви к процессу жертвования собой для любимого предмета, при этом не обращается внимание на то, хуже или лучше от этих жертв любимому предмету. (12)Люди, любящие так, никогда не верят взаимности. (13)Им всё равно, хорошо ли вы ели, хорошо ли спали, весело ли вам, здоровы ли вы, и они ничего не сделают, чтоб доставить вам эти удобства, ежели они в их власти. (14)Но стать под пулю, броситься в воду, в огонь, зачахнуть от любви – на это они всегда готовы, ежели только встретится случай. (15)Кроме того, люди, склонные к любви самоотверженной, бывают всегда горды своею любовью, взыскательны, ревнивы, недоверчивы и, странно сказать, желают своим предметам опасностей, чтоб избавлять от них, несчастий, чтоб утешать, и даже пороков, чтоб исправлять от них.

В этом отрывке таких прилагательных немного: здоровы, готовы, горды, взыскательны, ревнивы, недоверчивы. Осталось выбрать то слово, которое подходит под описание. И это слово ВЗЫСКАТЕЛЬНЫ.

Ответ: взыскательны

Задание 25

Среди предложений 4–9 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью указательного местоимения, лексического повтора и форм слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

Перед нами целый букет требований: указательное местоимение, лексический повтор, форма слова. Легче всего отыскать сначала указательные местоимения.

(4)Я говорю про любовь к человеку, которая, смотря по большей или меньшей силе души, сосредоточивается на одном, на некоторых или изливается на многих. (5)Про любовь к матери, к отцу, к брату, к детям, к товарищу, к подруге, к соотечественнику, про любовь к человеку. (6)Любовь красивая заключается в любви к красоте самого чувства и его выражения. (7)Люди, которые любят красивой любовью, очень мало заботятся о взаимности как об обстоятельстве, не имеющем никакого влияния на красоту и приятность чувства. (8)Они часто переменяют предметы своей любви, так как их главная цель состоит только в том, чтоб приятное чувство любви было постоянно возбуждаемо. (9)Для того чтобы поддержать в себе это приятное чувство, они постоянно в самых изящных выражениях говорят о своей любви как самому предмету, так и всем тем, кому даже и нет до этой любви никакого дела.

Указательное местоимение есть только в 9 предложении: ЭТО.

Проверим остальные требования.

Лексический повтор: ЛЮБВИ.

Форма слова: ЧУВСТВО. Да-да, чувство в данном случае — именно форма слова. В 8 предложении слово ЧУВСТВО стоит в именительном падеже, а в 9 предложении – в винительном. Раз падежи разные, значит, перед нами форма слова.

Ответ: 9

Задание 26

«Автор широко использует книжную лексику («неистощим», «изящных», «самоотверженная») и такой троп, как (А)_________ («запас любви… изливать» в предложении 1). Чтобы не потерялась основная мысль текста, писатель прибегает к такому приёму, как (Б)_________ («любят» в предложениях 18 и 19), и такому синтаксическому средству, как (В)_________ («кроме того» и «странно сказать» в предложении 15). А ещё одно синтаксическое средство – (Г)_________ («хранился, рос и креп» в предложении 1, «все нужды, все желания, прихоти, даже пороки» в предложении 16) – помогает автору быть более точным в выражении мыслей».

Список терминов:

1) риторический вопрос

2) вводные конструкции

3) фразеологизм

4) литота

5) метафора

6) лексический повтор

7) эпитет

9) ряды однородных членов предложения

Если вы умеете различать тропы и синтаксические средства, то задание окажется очень легким.

В первом пропуске спрашивают про троп. Какие вообще тропы есть в этом задании? Их всего 4: фразеологизм, литота, метафора, эпитет. «Излить запас любви» — это метафора (никакой другой троп сюда точно не подойдет).

В предложениях 18 и 19 слово «любят» повторяется, значит, это лексический повтор.

«Кроме того» и «странно сказать» — вводные конструкции.

«Хранился, рос, креп» — в задании указано, что это синтаксическое средство. Выбираем из вариантов: риторический вопрос, разговорная лексика, ряды однородных членов. Выбор очевиден. Хранился, рос, креп – это однородные сказуемые.

Ответ: 5629

Если не отличаете тропы от синтаксических средств выразительности, скачайте таблицу. Соответствия терминов

Задание 27

Сочинение. Это задание – совершенно отдельная история!

Если вы хотите посмотреть подробный видеоразбор сочинения, а также получить текст сочинения с досрочного экзамена, написанного на 24 балла, переходите по ссылке Сочинение в ЕГЭ 2019 на 24/24 баллов Комплект подготовлен автором этой статьи — Алиной Юрьевной Фроловой.

Автор:

Алина Фролова

Свидетельство о публикации № 4371160 от 18 Мая 2019

Задание ОГЭ на тему: Среди писателей конца XX века (1) именно (2) В.М. Шукшин вновь обратился к народной теме. Люди, которые сохранили народные «корни» (3) по мнению писателя (4) тянутся к духовному началу, заложенному в народном сознании.

Основной Государственный Экзамен 2019-2020 учебный год. Официальный сайт. Открытый банк заданий ФИПИ. Ответы на Тесты. Русский язык. ФИПИ. ВПР. ЕГЭ. ФГОС. ОРКСЭ. СТАТГРАД. ГИА. Школа России. 21 век. ГДЗ и Решебник для помощи ученикам и учителям.

Вот и наступает жаркая пора, когда пришло время сдавать в школе ОГЭ / ГИА. Здесь, на страничке для школьников 9 класса, мы предлагаем вам прочитать или бесплатно скачать оригинальный текст и задания с ответами по Русскому языку из Открытого банка заданий ФИПИ ГИА. 1 вариант, 2 вариант. С помощью этих заданий с решением и ответами вы можете в спокойной обстановке пройти тесты, написать эссэ, приготовиться реальному экзамену ОГЭ в школе и решить все задачи на 5-ку! После прохождения данных тестов, вы сами себе скажите, что я решу ОГЭ! Воспользуйтесь бесплатной возможностью улучшить свои знания по предмету с помощью данных тестов и кимов по ОГЭ / ГИА

Задание ОГЭ по Русскому Языку. 9 класс. Лексика и фразеология. Грамматика. Синтаксис.

Задание 18 № 16872

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Среди писателей конца XX века (1) именно (2) В.М. Шукшин вновь обратился к народной теме. Люди, которые сохранили народные «корни» (3) по мнению писателя (4) тянутся к духовному началу, заложенному в народном сознании.

Источник: Досрочный экзамен ЕГЭ—2019.

.

Подготовка к ЕГЭ по истории становится более эффективной не только при тщательном изучении материала, но и при предварительном знакомстве с типичными тестами и заданиями части.

Данный раздел сайта поможет будущим выпускникам понять структуру заданий ЕГЭ и подготовить алгоритм решения самых сложных пунктов экзамена. Часть С предполагает ответ в свободной письменной форме, что достаточно сложно для учеников.

Формат ЕГЭ включает вопросы по наиболее важным периодам истории России – каждое задание имеет закреплённую за собой научную область. Именно поэтому заранее ознакомленный с несколькими вариантами теста ученик способен выполнить задания на экзамене корректно.

Даты и события для запоминания

- О начале нового революционного подъёма свидетельствовали события: расстрел рабочих Ленских приисков в апреле 1912 г.;

- В начале ХХ века Россия занимала первое место по: темпам роста городского населения;

- В начале ХХ века интересы России на Балканах столкнулись с интересами: Австро-Венгрии;

- Причинами первой Мировой войны были: противоречия между империалистическими державами;

- Участвуя в первой Мировой войне Германия разработал план: Шлиффена;

- Итоги компании 1914 года: успех стран Антанты;

- Первая Мировая война закончилась: 11 ноября 1918 года;

- Самодержавие в России перестало существовать 2 марта 1917 года;

- Третья революция в России завершилась: свержением царя;

- Первое советское правительство возглавил: Троцкий;

- Причинами гражданской войны были: стремление предотвратить расползание революции по всему миру, вернуть национализированные советской властью иностранные фирмы и деньги, ослабить Россию как конкурента;

- К ПВК относится: продразвёрстка;

- К итогам НЭПа относится: всеобщая занятость населения, достижение основных довоенных показателей, развитие мелкой промышленности и торговли;

- Рапалльский договор 1922 г. был подписан: Россией и Германией в городе Рапалло;

- В 1922 г. В СССР объединились: Россия, Украина, Белоруссия, Закавказье;

- Версальский договор был подписан между: Антантой и Германией;

- К целям индустриализации СССР относится: ликвидация технико-экономической отсталости страны, достижение экономической независимости, создание мощной оборонной промышленности;

- В 1929 г. Появляется лозунг «сплошная коллективизация» . В какой статье Сталина даётся его теоретическое обоснование?: «Год великого перелома»;

- Конституция, закрепившая победу социализма, в СССР была принята в: 1936 г.

- К командно-административной системе сложившейся к началу 30-х гг. в СССР относится: массовые политические репрессии, сращивание партийного и государственного аппарата, уничтожение оппозиции внутри ВКП (б)

- Какое из указанных событий относится к внешнеполитической деятельности СССР в 1930-е годы?: участие в Генуэзской конференции;

- Причиной 2-й Мировой войны явились: противоречия между мировыми империалистическими державами;

- Заключая договор о ненападении с Германией, руководство СССР стремилось: оттянуть начало войны с Германией;

- Основная ответственность за поражение Красной Армии летом 1941 г. Была возложена Сталиным на: Павлова;

- Найти соответствия между событиями и датой: декабрь 1941 г. – начало контрнаступления советских войск под Москвой, апрель-май 1945 г. – битва за Берлин, июль-август 1943 г. – Курская битва, ноябрь 1942 – февраль 1943 гг. – Сталинградская битва;

- Знамя победы над рейхстагом водрузили: Егоров и Кантария;

- Самое крупное танковое сражение, 1200 танков и САУ: в районе деревни Прохоровки;

- Вопрос об открытии второго фронта был решён на: Тегеранской конференции;

- Центральный штаб партизанского движения был создан в: мае 1942 г.;

- В период наступления под курском партизаны провели широкомасштабную операцию под названием: «рельсовая война», «концерт»;

- Название документа подписанного 26 государствами АГК 1 января 1942 г.: декларация Объединённых наций;

- Легендарный советский разведчик Николай Кузнецов действовал в тылу врага под именем: Пауля Зиберта;

- Танк Т-34 был создан под руководством: Кошкина;

- ВОВ закончилась 9 мая 1945 г.;

- 2-я Мировая война закончилась: подписанием 2 сентября 1945 г. В Токийской бухте на борту Линкора «Миссури» акта о капитуляции;

- ООН была создана: 24 октября 1945 г. 51-й страной;

- После завершения 2-й Мировой войны СССР не получил: Прибалтику;

- СССР создал атомную бомбу в 1949 г.;

- Культ личности Сталина был подвергнут критике на: ХХ съезде КПСС в 1956 г.;

- Эпоха Хрущёва вошла в историю под названием: «Оттепель»;

- Экономические реформы второй половины 60-х гг. связаны с именем: Косыгина;

- Событие, в период пребывания Брежнева на посту Ген.СекаЦК КПСС: запук первого искусственного спутника Земли;

- Кто лишний в данном ряду фамилий Сталин, Хрущёв, Брежнев, Андропов, Черненко, Ельцин, Горбачёв;

- Политика перестройки проводилась в: 1985-1991 гг.

- Началу гласности положил: кинофильм «покаяние» Т. Абуладзе;

- Попытка переворота была предпринята ГКЧП: 19 августа 1991 г.;

- Экономическая политика Гайдара 1922 г. Вошла в историю как: «шоковая терапия»;

- Автор ваучерной приватизации: Чубайс;

- Высшим законодательным органом РФ по КРФ 1993 г. Является: Федеральное собрание;

- В шанхайскую организацию сотрудничества входили: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.

- Для российского пролетариата в начале ХХ в. было характерным: низкая продолжительность рабочего дня;

- В начале ХХ века рабочий класс России составлял: 13 млн. человек;

- Большинство помещичьих хозяйств к началу ХХ в. так и не перешло на буржуазные рельсы, потому что: это требовало больших капиталов, а у помещиков их не было;

- Портсмутский мирный договор с Японией предусматривал: передачу Японии Южного Сахалина, Порт-Артура, признание Кореи зоной интересов Японии;

- Аграрная референдума Столыпина предусматривала: отмену помещичьего землевладения;

- Государство противник России в Первой Мировой войне: Австро-Венгрия;

- С призывом превратить войну империалистическую в гражданскую выступили: большевики;

- Русский генеральный штаб основной задачей в первой Мировой войне считал разгром: Австро-Венгрии;

- Россия вышла из первой Мировой войны на основе мирного договора, подписанного в: Бресте;

- Прогрессивный блок – это межпартийная коалиция депутатов Думы и Гос. совета;

- «Кувырк-коллегия» в период 1-й Мировой войны: совет министров.

- В результате Февральской революции 1917 г. В России была: свергнута монархия;

- Глава временного правительства Керенский принадлежал к партии: эсеров.

- Последствия апрельского кризиса Временного правительства: сформировано коалиционное правительство;

- Ставка Верховного Главнокомандующего в годы первой Мировой войны находилась в: Могилеве;

- Октябрьская революция 1917 г. По своему характеру была: социалистической;

- На II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г. Произошло принятие: декрета о земле;

- Какой документ был предъявлен большевиками для утверждения его Учредительным собранием: декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа;

- Первая конституция РСФСР была принята: 10 июля 1918 г. на V съезде Советов;

- В интервенции против Советской республики не участвовала: Австрия;

- Мир с Германией был подписан Советской Россией в Бресте в марте 1918 Г.;

- Установите соответствия: Врангель – Кубань и Дон, Юденич – район Петрограда, Деникин – территория Польши, Колчак – Урал и Зап. Сибирь;

- ПВК характеризует: карточная система распределения товаров;

- Итогом гражданской войны стало: укрепление власти большевиков;

- Вопрос о введении НЭПа был рассмотрен на: Х съезде РКП(б) в марте 1921 г.

- Первые международные договоры Советская Россия не заключила с Китаем и Индией в 1921 г.;

- К НЭПу не относится: введение продразвёрстки;

- Советскую декларацию на Генуэзской конференции возглавил: Чечерин;

- СССР был образован: 30 декабря 1922 г.;

- Главным политическим соперником Сталина был: Л.Д. Троцкий;

- Версальский мирный договор с Германией и её союзниками был подписан: 18 января 1919 г.;

- Чехословацкая республика была образована в: 1918 г.;

- Для поддержания международного мира и безопасности была создана 1919 г.: Лига Наций;

- В годы всемирного кризиса 1929-1933 гг. раньше других начала проводить агрессивную политику: Германия;

- Конечные цели индустриализации СССР: превратить в страну производящую машины и оборудование из ввозящей эту продукцию;

- Концессия – сдача иностранным фирмам по договору государственной собственности;

- Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан: 23 августа 1939 г.;

- Гитлеровский план нападения на СССР носил название: «Барбаросса»;

- Бросился на амбразуру дота: А. Матросов;

- Соотнесите события и их значение: взятие Берлина войсками СССР – завершающий этап ВОВ, московская битва – завершение коренного перелома в ходе войны, сталинградская битва – начало коренного перелома в ходе войны, курская битва – конец мифа о непобедимости вермахта;

- НАТО был создан – в 1949 г.;

- В 1954 г. в СССР началось: освоение целинных и залежных земель;

- Закон о пенсиях для колхозников был принят в: 1964 г.;

- СЭВ был создан социалистическими странами Восточной Европы с целью: расширения экономического сотрудничества и торговли;

- Государственный строй СССР 1930 – 1980-е гг., характеризуется жёстким контролем над всеми областями жизни общества;

- Милитаризация страны не относится к негативным последствиям перестройки;

- После смерти Брежнева занял пост Ген. Ссека ЦК КПСС: Ю.В. Андропов;

- В апреле 1991 г. в ССР в Ново-Огареве была достигнута договорённость о: подписании в ближайшем будущем нового союзного договора десяти республик;

- Экономическая политика Гайдара 1990-х годов называлась: переход к рыночной экономике;

- РСФСР была переименована в РФ: 25 декабря 1991 г.

Назовите не менее трех результатов революции 1905- 1907гг. Приведите не менее трех положений, отражающих значение революции для отечественной истории начала 20 века.

1) Три изменения, произошедшие в политической системе Российской империи в ходе революции 1905- 1907гг.:

— создан законодательный представительный орган- Государственная дума

— гарантированы фундаментальные политические свободы

— пересмотрены Основный Законы Российской империи

— разрешена легальная деятельность политических партий, профсоюзов

— отменены выкупные платежи

— сокращена продолжительность рабочего дня, легализованы экономические забастовки, повышена заработная плата

2) Три положения, отражающих значение революции:

— революция ускорила процессы экономической. Политической, социальной модернизации России, перехода ее от традиционного общества к обществу индустриальному

— был сделан шаг к утверждению в России конституционного строя, фактическому ограничению власти императора Государственной Думой

— получили развитие тенденции к формированию гражданского общества в стране

— революция не смогла разрешить многих и властью так и не был налажен, что стало одной из нового революционного взрыва.

Назовите политические партии и блоки, представители которых вошли в 1917г. в первый состав Временного правительства. Назовите вопросы, решение которых Временное правительство отложило до созыва Учредительного Собрания.

1) Политические партии:

– «Союз 17 октября»

— конституционно- демократическая партия (кадеты)

— Прогрессивный блок (прогрессисты)

2) Могут быть названы вопросы:

— о будущем государственном устройстве страны;

— аграрный вопрос;

— рабочий вопрос;

— национальный вопрос

Назовите причины ужесточения сталинского политического после ВОВ. Приведите примеры ужесточения режима.

Примеры сталинского режима:

— укрепление после Великой Победы в войне авторитета Сталина;

— принятие Сталиным р ешения о следовании довоенной модели развития страны, требовавшей жестокой централизации государственного управления;

— стремление укрепить единомыслие в обществе, подавить возникшие после войны демократические настроения среди населения

Примеры, свидетельствующие об ужесточении сталинского режима:

— «ленинградское дело»

-«дело врачей»

— кампания борьбы с «космополитизмом»

— арест ряда военачальников

— преследования бывших военнопленных

— депортация некоторых народов

— запрет творчества некоторых представителей культуры

— запрет развития ряда научных направлений.

Назовите характерные черты жизни и быта советских людей в первые годы после ВОВ. Приведите примеры положения населения в городе и деревне.

Характерные черты жизни и быта советских людей:

— налаживание мирной жизни, возращение солдат с фронта, многих людей из эвакуации;

— отмена сверхурочных работ, восстановление 8- часового рабочего дня и отпусков

— тяжелые условия труда при восстановления разрушенного войной хозяйства

-нехватка продовольственных и промышленных товаров

— недостаток жилья.

Примеры:

В городе:

— плохое оборудование на предприятиях, большая доля ручного труда, низкие расценки его оплаты;

— жизнь в старых домах, чаще всего в коммунальных квартирах, а иногда в бараках;

— высокие цены в магазинах, снабжение товарами по карточкам, очереди в магазинах;

— проведение принудительных госзаймов среди населения в городе;

— отмена карточек в 1947г.

В деревне:

— недостаток промышленных товаров, сельхозтехники;

— почти бесплатная работа в колхозах из- за обязательной сдачи урожая на госпоставки4

— принудительное сокращение размеров приусадебных участков колхозников;

— отсутствие у колхозников паспортов и, следовательно, права на выезд из деревни

Назовите не менее трех особенностей ситуации, сложившейся в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере советского общества в 1970-е- начале 1980-х гг. Приведите не менее трех причин, способствовавших складыванию отмеченных вами особенностей.

Могут быть названы три особенности:

— преобладание темпов экстенсивного развития экономики

-снижение темпов экономического роста, формирования «механизма застоя»

— снижение качественных показателей экономического развития

-проблемы с внедрением в производство достижений научно- технического прогресса

— большие затраты на развитие ВПК

— остаточный принцип финансирования социальной сферы, легкой промышленности

— дефицит товаров широкого потребления

— расширение сферы «теневой экономики»

Могут быть приведены любые две причины, способствовавшие их складыванию:

— сохранение командной экономической системы. Отвергавшей инновации , НТП

— отказ руководства страны от продолжения экономических реформ, начатых в середине 1960-х гг.

— диспропорции в развитии отдельных отраслей промышленности

-разрыв между ростом денежных доходов населения и темпами развития экономики.

В чем заключались важнейшие достижения в промышленном развитии страны в 1930-е года? Приведите не менее трех примеров. О каких проблемах (трудностях и негативных последствиях ) индустриализации вам известно? Назовите не менее трех трудностей и негативных последствий.

Примеры достижений:

— была создана современная индустриальная база, страна превратилась из аграрной в индустриально – аграрной ;

— проведена электрификация (план ГОЭЛРО, первые советские электростанции), построены крупные электростанции (Днепрогэс), создан энергетический комплекс;

-получили развитие новые отрасли промышленности – автомобилестроение, авиастроение, химическая промышленность и др ,;

-началось строительство крупных промышленность предприятий в районах Сибири и Дальнего Востока

-была создана мощная оборонная промышленность

— была достигнута технико-экономическая независимость СССР

Проблемы (трудности и негативные последствия):

— И. проводилась в жесткие сроки, при чрезмерном напряжении человеческих сил и была оплачена дорогой ценой лишений людей, потери здоровья и т.п.

— имели место диспропорции: развивалась преимущественно тяжелая промышленность, заметно отставали отрасли легкой и пищевой промышленности.

— продвижение в промышленном развитии слабо сказывалось на улучшении условий жизни людей