Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Среди руин майяских городов I тыс. н. э. найдены высеченные на камне или вырезанные на раковинах иероглифические надписи (1) и (2) хотя в зарубежной литературе время от времени появляются сообщения о «прочтении» и «дешифровке» майяских письмен I тыс. н. э. (3) надписи и тексты этого времени остались непрочитанными (4) однако удалось разобрать календарные даты.

-

Другие задания

-

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.

путеобходч..к

укропч..к

водоустойч..вый

преувелич..вать

гуттаперч..вый

…

Читать далее -

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

СОСЕДСКИЕ дети научились ловко взбираться до самой верхушки груши, отыскивая спелые, брызжущие медовым соком плоды.

Сопоставление человеческой речи и сигнализации птиц проведено при помощи компьютерного анализа их спектрал…

Читать далее -

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ

ОШИБКИ

A) нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом

Б) нарушение в построении предложения с причастным оборотом

B) нарушение в построении предложения с однородными членами

Г) н…

Читать далее

Условие

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

шесть ГЕКТАРОВ

вкусных ОЛАДЬЕВ

с ТЫСЯЧЕЙ рублей

в ОБОИХ случаях

шесть десятых ПРОЦЕНТА

Показать ответ

Источник: «Русский язык. Типовые тестовые задания ЕГЭ 2019». Под ред. И. П. Васильевых., Ю. Н. Гостева.

Рассказать друзьям

Лучшие репетиторы для сдачи ЕГЭ

Комментарии

Задавайте ваши вопросы и помогайте друг другу в решении задач

Комментарии содержащие в себе рекламу, нецензурную лексику и не относящиеся к тематике сайта будут удалены

Лучшие репетиторы для сдачи ЕГЭ

Сложно со сдачей ЕГЭ?

Звоните, и подберем для вас репетитора: 78007750928

© 2016—2023

Все права защищены.

Служба поддержки портала

Задания

Версия для печати и копирования в MS Word

Тип 7 № 44205

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

он более МОЛОЖЕ

после БУДНЕЙ

нет СВЕЧЕЙ

пять ОЛАДИЙ

ИХ тетрадей

Спрятать пояснение

Пояснение.

Приведём верное написание:

он более МОЛОДОЙ;

после БУДНЕЙ;

нет СВЕЧЕЙ;

пять ОЛАДИЙ;

ИХ тетрадей.

Ответ: молодой.

Источник: ЕГЭ по русскому языку 2022. Досрочная волна

Раздел кодификатора ФИПИ: Грамматические нормы (морфологические нормы)

Спрятать пояснение

·

·

Сообщить об ошибке · Помощь

В одном из приведённых ниже выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

шесть ГЕКТАРОВ

вкусных ОЛАДЬЕВ

с ТЫСЯЧЕЙ рублей

в ОБОИХ случаях

шесть десятых ПРОЦЕНТА

-

Другие задания

-

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Среди руин майяских городов I тыс. н. э. найдены высеченные на камне или вырезанные на раковинах иероглифические надписи (1) и (2) хотя в зарубежной литературе время от времени появляются сообщения о «прочтении» и «дешифровке» майяских письмен I тыс. н. э. (3) надписи и тексты…

Читать далее -

18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Чрезвычайным достижением человеческой цивилизации (1) стало так называемое слоговое письмо (2) изобретение (3) которого (4) происходило на протяжении III—II тысячелетий до н. э….

Читать далее -

18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Длительный и сложный процесс становления единого Российского государства (1) начало (2) которому (3) было положено в первой половине XIV века (4) завершился к середине XVI века….

Читать далее

Оладий или оладьев как правильно?

Правильно

Оладий — единственно правильное написание существительного «оладьи» в форме родительного падежа. Слово относится к первому типу склонения.

Мама приготовила вкусных оладий

На тарелке больше нет оладий

Маминых оладий много не бывает

Дай мне рецепт оладий на молоке

| Единственное число | Множественное число | |

| Им. | оладья | оладьи |

| Рд. | оладьи | оладий |

| Дт. | оладье | оладьям |

| Вн. | оладью | оладьи |

| Тв. | оладьей | оладьями |

| Пр. | оладье | оладьях |

Неправильно

Оладьев — слово в такой форме есть в словаре Д.Н. Ушакова, однако в современном русском языке не употребляется.

Перейти к контенту

Содержание

- Как правильно пишется

- Какое правило применяется

- Примеры предложений

- Как неправильно писать

Сомневаетесь, как следует писать «оладьев» или «оладий»? Ответ на этот вопрос мы найдем в орфографических словарях. Обратимся к ним вместе и запомним, какой вариант является правильным.

Как правильно пишется

В соответствии с орфографическими нормами, это существительное в род. п. пишется так – оладий.

Какое правило применяется

Форма мн.ч. род.п. часто вызывает сложности, так как у нас нет такого правила, которое бы охватывало все сомнительные случаи. Из общих правил следует множество исключений. Поэтому лингвисты рекомендуют в сложных случаях обращаться к словарю, где зафиксирована данная форма существительного. Из словаря мы узнаем, что рассматриваемое слово в этой форме оканчивается на «ий». Запоминать нормативное написание следует в одном ряду с похожими существительными. Сравните со словами, которые в начальной форме тоже оканчиваются на «ья»: каналий, оруний, горгулий, певуний и т.п. Стоит отметить, что таких случаев в языке немного.

Примеры предложений

- Я наготовила так много оладий, что их хватит на неделю.

- Рецепт этих оладий вы найдете в моем блоге.

Проверь себя: «Вашим» или «вашем» как пишется?

Как неправильно писать

В этой форме существительного нельзя писать окончание «ев» – оладьев.

Условие

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. Цифры запишите подряд без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Среди руин майяских городов I тыс. н. э. найдены высеченные на камне или вырезанные на раковинах иероглифические надписи (1) и (2) хотя в зарубежной литературе время от времени появляются сообщения о «прочтении» и «дешифровке» майяских письмён I тыс. н. э. (3) надписи и тексты этого времени остались непрочитанными (4) однако удалось разобрать календарные даты.

Показать ответ

Ответ

1234 <или любая другая последовательность>

Источник: «Русский язык. Типовые тестовые задания ЕГЭ 2019». Под ред. И. П. Васильевых., Ю. Н. Гостева.

Рассказать друзьям

Лучшие репетиторы для сдачи ЕГЭ

Лучшие репетиторы для сдачи ЕГЭ

© 2016—2022

Все права защищены.

Служба поддержки портала

В 1952 году в журнале «Советская этнография» совсем молодой этнограф Ю. В. Кнорозов опубликовал первые итоги своих исследований по дешифровке письменности индейцев майя.

В 1952 году в журнале «Советская этнография» совсем молодой этнограф Ю. В. Кнорозов опубликовал первые итоги своих исследований по дешифровке письменности индейцев майя. 23 года спустя он успешно закончил гигантскую и трудоемкую работу по чтению и переводу всех четырех уцелевших иероглифических рукописей майя XII—XV вв. н. э. За это выдающееся научное достижение ученый был удостоен в 1977 году Государственной премии СССР. Сейчас Ю. В. Кнорозов приступил к чтению еще более ранних иероглифических текстов майя (1 тыс. н. э.).

Каменная резная стела из майяского города Копан (Гондурас). Надпись на стеле соответствует дате — 21 марта 623 г. н. э. по европейскому летосчислению.

Карта основных центров культуры майя в I тыс. н. э. К началу европейского завоевания в XVI веке индейцы майя занимали территорию свыше 300 тысяч квадратных километров, включавшую юг Мексики. Гватемалу, Белиз, западные районы Сальвадора и Гондураса.

Пирамидальный храм в Тикале — в одном из крупнейших центров цивилизации майя в I тыс. н. э. Согласно подсчетам ученых, в Тикале в эпоху его расцвета (город погиб в IX в. н. э.) проживало свыше 10 тысяч человек.

Деталь изображения сосуда с «батальной сценой».

Глиняный сосуд майя с «батальной сценой». I тыс. н. э. Общий вид.

Прорись изображения на сосуде с «батальной сценой».

Наука и жизнь // Иллюстрации

Фрагмент росписи со стены Храма I в древнем городе майя Бонампаке, Мексика. 800 г. н. э.

Сражение и триумф победителей, изображенные на этих росписях, по своему общему стилю наиболее близки «батальной сцене» на керамическом сосуде.

Глиняный сосуд с изображением правителя, сидящего на троне. На нем накидка из перьев, головной убор в виде головы птицы. Один из слуг протягивает ему корзину с иероглифическими рукописями (?). 600— 900 гг. н. э. Место находки неизвестно.

Глиняные сосуды с изображениями правителя на троне. Эти сосуды были недавно обнаружены в царской гробнице 700 г. н. э. в древнем городе майя Тикале (северная Гватемала).

В апреле 1971 года в Нью-Йорке при активном содействии известного американского археолога Майкла Д. Ко была открыта выставка «Письменность древних майя».

В музеях и частных коллекциях ему удалось собрать много произведений искусства индейцев майя, относящихся к I тыс. н. э. Они сделаны из глины, камня, кости и сопровождались короткими иероглифическими надписями. Выставка вызвала большой интерес у научной общественности, ибо основная часть экспонатов до сих пор не была известна ученым: вещи попали в руки коллекционеров в результате грабительских раскопок, тайно ведущихся во многих странах Латинской Америки.

Особое место на этой выставке занимала коллекция изящных глиняных сосудов с многоцветной росписью и надписями. Эта древняя керамика была похожа на рукописи майя XII—XV веков, где изображения богов и мифологических персонажей тоже обычно сопровождались пояснительным текстом. И форма многих иероглифов на глиняных вазах почти не отличалась от знаков более поздних майяских рукописей, что облегчало их сопоставление.

Суммировав все имеющиеся данные, Майкл Д. Ко предположил, что изящная расписная керамика майя делалась специально для царских похорон, а сюжеты на ней изображали все перипетии странствий души почившего правителя в мрачных лабиринтах подземного царства смерти. Причем иероглифические надписи на многих сосудах повторялись.

О чем же говорилось в этих надписях, относящихся к так называемому «классическому» периоду (I—IX вв. н. э.) древних майя? До сих пор исследователи располагали лишь «немыми» археологическими источниками, но источниками, правда, богатейшими.

В последние десятилетия археологи открыли в джунглях Мексики и Гватемалы великолепные города майя с вычурными каменными храмами, дворцами и гробницами царей, красочными фресками, статуями богов, изящной керамикой. Среди руин майяских городов I тыс. в. э. найдены и иероглифические надписи, тексты, высеченные на камне или вырезанные на раковинах, кости и керамике. И хотя в зарубежной литературе время от времени появляются сообщения о «прочтении» и «дешифровке» майяских письмен I тыс. н. э., надписи и тексты этого времени оставались непрочитанными; удавалось разобрать только календарные даты.

Майяская письменность относится к морфемно-силлабическому, или, как принято говорить, иероглифическому, письму. Это означает, что в письменности майя, как и в других иероглифических системах письма, употребляются знаки фонетические (алфавитные и слоговые), идеографические (обозначающие целые слова) и ключевые (поясняющие значение слова, но не читающиеся). Один и тот же знак в разных сочетаниях может употребляться то как фонетический, то как ключевой или как идеограмма. Но многие современные «дешифровщики» «читают» иероглифы по-разному.

Одни чтения (фонетические) устанавливают фонетические звучания отдельных знаков и правильность их проверяют по перекрестным чтениям. Именно эти чтения и составляют дешифровку в прямом смысле слова, о ней пойдет речь ниже.

Известны и условные чтения. Например, мы знаем, что такой-то знак майя передает морфему (часть слова, в языке майя морфема нередко является словом), употребляемую в качестве имени прилагательного «белый». В языке майя колониального периода соответствующая морфема произносилась «сак», хотя остается совершенно неясным, как произносилась эта морфема в древнем языке, употреблялась ли тогда именно эта морфема, а не какая-то другая, близкая по смыслу. Правильность условного чтения определяется главным образом при изучении словосочетаний, только тогда оказывается, что принятое условное чтение невозможно или сомнительно в зарегистрированных словосочетаниях.

А бывает и так. Точно или приблизительно известен смысл иероглифа, но совершенно неясно, с какими единицами языка его можно связать. Например, иероглиф передает имя персонажа, и так как этот персонаж предположительно считается богом кукурузы, то иероглиф получает название «иероглифа бога кукурузы», а так как майя в XVI веке называли бога кукурузы Йум К’ааш, то тот же знак условно «переводят» как «Йум К’ааш», хотя остается совершенно неизвестным, какое в действительности имя записано иероглифом. Условные названия («клички») вообще не имеют никакого отношения к фонетическому чтению знаков, то есть к истинной дешифровке. Именно с поисками условных названий и связаны упомянутые работы зарубежных исследователей по «чтению» майяских надписей.

Барьеры на пути к познанию

Изучение неизвестной письменности — длительный и сложный процесс, и здесь следует двигаться постепенно, поэтапно, прочно закрепляя за собой достигнутые рубежи. Отождествление знаков письменности не означает еще, что мы можем читать и переводить тексты. Например, хорошо зная буквы латинского алфавита, нельзя читать тексты на финском, венгерском или норвежском языках. Для этого нужны словари этих языков, знание грамматики и лексики.

Точно так же и в случае с майяскими письменами.

До тех пор, пока не были составлены и изданы словари и не были изучены грамматика и лексика индейцев майя эпохи европейского завоевания (XVI—XVII вв.), нельзя было прочитать и более древние рукописи.

Большая заслуга в составлении и публикации нужных словарей принадлежит Центру по изучению культуры майя при Национальном автономном университете города Мехико в Мексике. С этим центром советские ученые поддерживают постоянные и тесные контакты. Столь же необходимым для успешного продвижения вперед было и создание каталогов всех иероглифических знаков майя.

В 1975 году в Москве был опубликован русский перевод всех четырех уцелевших до настоящего времени иероглифических рукописей майя (XII—XV вв. н. э.).

Эти рукописи — Дрезденская, Парижская, Мадридская и Гролье (названы так по имени городов и мест, где они сейчас хранятся) — оказались справочниками сельских жрецов (требниками). Они содержат подробный перечень обрядов, жертвоприношений и предсказаний, связанных со всеми отраслями хозяйства майя (земледелие, охота, рыбная ловля, пчеловодство).

На основании этих сведений жрец требовал у жителей селения приношений, определял благоприятное время для свершения дел и предсказывал будущее всем, от правителя до рядового земледельца. В жреческих требниках кратко указаны повседневные занятия богов, даны их изображения. Боги, как и земные люди, принимают участие в земледельческих работах, ловят рыбу, ведут войны, захватывают пленных, совершают различные обряды. Жители селений должны были неукоснительно следовать этой деятельности богов, расписанной по календарю с точностью до дня. Даты записаны цифрами и знаками (иероглифами).

Язык майя I тыс. н. э., безусловно, заметно отличался от уже известного нам языка юкатанских индейцев майя XVI века н. э., подобно тому как современный русский язык отличается от старославянского.

Чтение древних текстов I—IX веков н. э. было затруднено сразу несколькими обстоятельствами: во-первых, присутствие в надписях новых (неизвестных в рукописях XII—XVI вв.) иероглифов; во-вторых, из-за непонятного их написания (повреждения, скоропись, ошибки писцов и т. д.) и, в-третьих, из-за плохого знания лексики майя. И все же сейчас, когда прочитаны иероглифические рукописи XII—XV веков, можно, опираясь на прочную базу в виде уже известной иероглифики (более 300 знаков) и лексики этих источников,, перейти к сплошному фонетическому чтению более ранних текстов майя, относящихся к I тыс. н. э. Их объем по крайней мере в 20 раз превышает объем известных нам майяских рукописей, а содержание гораздо богаче и разнообразнее.

Поскольку рукописи майя I тыс. н. э. нам неизвестны, то собранные и систематизированные в двух больших альбомах американским ученым Майклом Ко надписи на керамике стали неожиданно тем новым письменным источником, над которым можно было начинать работу.

История одного сосуда

Среди многих образцов расписной майяской керамики, изданных в альбомах М. Д. Ко, выделяется своим необычным сюжетом так называемый сосуд с «батальной сценой». Это изящная цилиндрическая ваза высотой около 17 сантиметров. Точное место находки и условия, при которых она была сделана, неизвестны.

Роспись изображает битву двух групп воинов и сопровождается короткими иероглифическими надписями.

Всего на сосуде представлено 11 персонажей: шесть человек в одной группе (уже проигравшей сражение, поскольку трех ее воинов уводят в плен победители) — это персонажи №№ 1—3, 5, 8, 10 и пять — в другой (персонажи №№ 4, 6, 7, 9, 11).

Иероглифические надписи на сосуде прорисованы древним художником на удивление четко и ясно. Чуть ниже края вазы помещена обычная в таких случаях надпись-заклинание. Она начинается слева от главной фигуры данной сцены (персонажа № 4) и сообщает о том, что владыка такой-то попал в царство холода и мрака, то есть в преисподнюю.

Возле номеров 1, 3, 4, 5, 6 и 11 имеются еще какие-то короткие, поясняющие изображение надписи. Вот как выглядит их полный перевод (буквы и цифры латинского алфавита слева соответствуют иероглифам надписи на сосуде). См. таблицу.

В целом текст вполне поддается переводу, так как все иероглифы и лексика имеются в уже прочитанных рукописях юкатанских майя XII—XV веков н. э.

В отряде побежденных поименно назван лишь один персонаж — «Ка Ак’-бал», лазутчик — это персонаж № 5. Его берет в плен «воин Кан Ек».

У победителей мы встречаем еще два имени: персонаж № 4 — видимо, главное лицо во всей этой сцене — назван «Ястребом, бросающимся вдаль», он наделен и другими лестными эпитетами, а также персонаж № 11 — «славный… владыка (правитель) Вихрь дротиков». Обычно в искусстве майя классического периода во всех батальных сценах с участием правителя тот всегда показан сражающимся с врагами или во главе своих войск (каменные рельефы и стелы Йашчилана и Пьедрас Неграса, фрески Боиампака и др.). Здесь же мы видим правителя (персонаж № 11) без оружия, доспехов и регалий, соответствующих столь драматическому моменту, какой изображен на сосуде. Главное лицо всей «батальной сцены» (персонаж № 4) идет впереди победоносного отряда воинов. Видимо, это военачальник (након), причем достаточно знатного происхождения, судя по богатству его костюма и украшений. Он облачен в защитную куртку из шкуры ягуара и вооружен длинным, украшенным перьями копьем. Исследуемый нами сосуд был положен, вероятно, в гробницу военачальника, чтобы напомнить о каком-то конкретном, особо важном эпизоде в его биографии.

Вся композиция на этом керамическом сосуде уникальна. Во всяком случае, на известных нам расписных глиняных изделиях майя классического периода нет ничего подобного.

Нет прямых аналогий «батальной сцене» и на памятниках монументального искусства майя — на рельефах, стелах, притолоках из камня в древних храмах, хотя отдельные характерные детали военной тематики представлены там в изобилии (например, доспехи, предметы вооружения, характерный способ пленения противника).

По своему сюжету и стилю изображения эта батальная сцена ближе всего к знаменитым настенным росписям храма в Бонампаке (800 г. н. э.). Назначение бонампакских фресок вполне определенно. Они помещены на стенах храма для увековечения какого-то важного исторического события (в данном случае — победоносного сражения с врагами) из жизни правителя одного из городов-государств бассейна реки Усумасинты конца I тыс. н. э. Следовательно, и сосуд с «батальной сценой» призван увековечить какой-то важный эпизод из биографии знатного военачальника (накона), в гробнице которого он находился. Значительное стилистическое и сюжетное сходство росписи на сосуде с фресками Бонампака позволяет предполагать, что он тоже происходит из какого-то крупного центра той же местности и относится, вероятно, к VIII веку н. э.

Чтение надписей некалендарного характера I тыс. н. э. на каменных стелах, алтарях и рельефах, а также на фресках и росписях керамических сосудов открывает многообещающие перспективы для дальнейших исследований истории государств Нового Света. Дело в том, что письменность возникает в период формирования государства.

Ф. Энгельс, основываясь на материалах, известных в XIX веке, следующим образом характеризует эту высшую ступень развития общества: «Начинается с плавки железной руды и переходит в цивилизацию через изобретение буквенного письма и применение его для записывания словесного творчества». Справедливость этого положения подтверждается историей древних государств Старого Света (Египет, Шумер, Элам, Крит и др.). Изобретатели письма шли примерно одним и тем же путем и в Старом и в Новом Свете. Но в древних государствах Америки, неизвестных во времена Энгельса и открытых в результате археологических раскопок в XX веке, была своя специфика. Там земледельцы сумели создать хозяйство, дающее значительный прибавочный продукт, без применения плуга и тяглового скота.

«Города-государства Центральной и Южной Америки,— подчеркивает советский востоковед В. Н. Никифоров,— несравненно полней, чем скудные сведения о древнеегипетской или шумерской цивилизации, позволяют представить жизнь первых островков классового общества среди моря первобытнообщинного варварства, то и дело захлестывавшего эти островки».

И действительно, ни в одном другом районе земного шара внутренняя структура первоначальных раннеклассовых государств не документирована так хорошо, как в Мексике и Перу. Прежде чем конкистадоры безжалостно уничтожили чуждый им мир индейских цивилизаций, многие европейцы, очевидцы драматических событий конкисты, успели оставить для потомков немало ценных сведений, достаточно полно раскрывающих сложный характер индейского общества доколумбовой Америки кануна европейского завоевания (XII—XV вв.). Письменные источники более раннего времени, относящиеся к I тыс. н. э., освещают начальные этапы развития индейских цивилизаций майя, сапотеков и нахуа. Стоит ли говорить, насколько возросли бы возможности исторической науки при реконструкции древнейших классовых обществ нашей планеты, будь ей известны все данные о майяской цивилизации на протяжении всех 1500 лет ее существования?!

Читайте в любое время

В 1952 году в журнале «Советская этнография» совсем молодой этнограф Ю. В. Кнорозов опубликовал первые итоги своих исследований по дешифровке письменности индейцев майя. 23 года спустя он успешно закончил гигантскую и трудоемкую работу по чтению и переводу всех четырех уцелевших иероглифических рукописей майя XII—XV вв. н. э. За это выдающееся научное достижение ученый был удостоен в 1977 году Государственной премии СССР. Сейчас Ю. В. Кнорозов приступил к чтению еще более ранних иероглифических текстов майя (1 тыс. н. э.).

Каменная резная стела из майяского города Копан (Гондурас). Надпись на стеле соответствует дате — 21 марта 623 г. н. э. по европейскому летосчислению.

Карта основных центров культуры майя в I тыс. н. э. К началу европейского завоевания в XVI веке индейцы майя занимали территорию свыше 300 тысяч квадратных километров, включавшую юг Мексики. Гватемалу, Белиз, западные районы Сальвадора и Гондураса.

Пирамидальный храм в Тикале — в одном из крупнейших центров цивилизации майя в I тыс. н. э. Согласно подсчетам ученых, в Тикале в эпоху его расцвета (город погиб в IX в. н. э.) проживало свыше 10 тысяч человек.

Деталь изображения сосуда с «батальной сценой».

Глиняный сосуд майя с «батальной сценой». I тыс. н. э. Общий вид.

Прорись изображения на сосуде с «батальной сценой».

Наука и жизнь // Иллюстрации

Фрагмент росписи со стены Храма I в древнем городе майя Бонампаке, Мексика. 800 г. н. э.

Сражение и триумф победителей, изображенные на этих росписях, по своему общему стилю наиболее близки «батальной сцене» на керамическом сосуде.

Глиняный сосуд с изображением правителя, сидящего на троне. На нем накидка из перьев, головной убор в виде головы птицы. Один из слуг протягивает ему корзину с иероглифическими рукописями (?). 600— 900 гг. н. э. Место находки неизвестно.

Глиняные сосуды с изображениями правителя на троне. Эти сосуды были недавно обнаружены в царской гробнице 700 г. н. э. в древнем городе майя Тикале (северная Гватемала).

‹

›

В апреле 1971 года в Нью-Йорке при активном содействии известного американского археолога Майкла Д. Ко была открыта выставка «Письменность древних майя».

В музеях и частных коллекциях ему удалось собрать много произведений искусства индейцев майя, относящихся к I тыс. н. э. Они сделаны из глины, камня, кости и сопровождались короткими иероглифическими надписями. Выставка вызвала большой интерес у научной общественности, ибо основная часть экспонатов до сих пор не была известна ученым: вещи попали в руки коллекционеров в результате грабительских раскопок, тайно ведущихся во многих странах Латинской Америки.

Особое место на этой выставке занимала коллекция изящных глиняных сосудов с многоцветной росписью и надписями. Эта древняя керамика была похожа на рукописи майя XII—XV веков, где изображения богов и мифологических персонажей тоже обычно сопровождались пояснительным текстом. И форма многих иероглифов на глиняных вазах почти не отличалась от знаков более поздних майяских рукописей, что облегчало их сопоставление.

Суммировав все имеющиеся данные, Майкл Д. Ко предположил, что изящная расписная керамика майя делалась специально для царских похорон, а сюжеты на ней изображали все перипетии странствий души почившего правителя в мрачных лабиринтах подземного царства смерти. Причем иероглифические надписи на многих сосудах повторялись.

О чем же говорилось в этих надписях, относящихся к так называемому «классическому» периоду (I—IX вв. н. э.) древних майя? До сих пор исследователи располагали лишь «немыми» археологическими источниками, но источниками, правда, богатейшими.

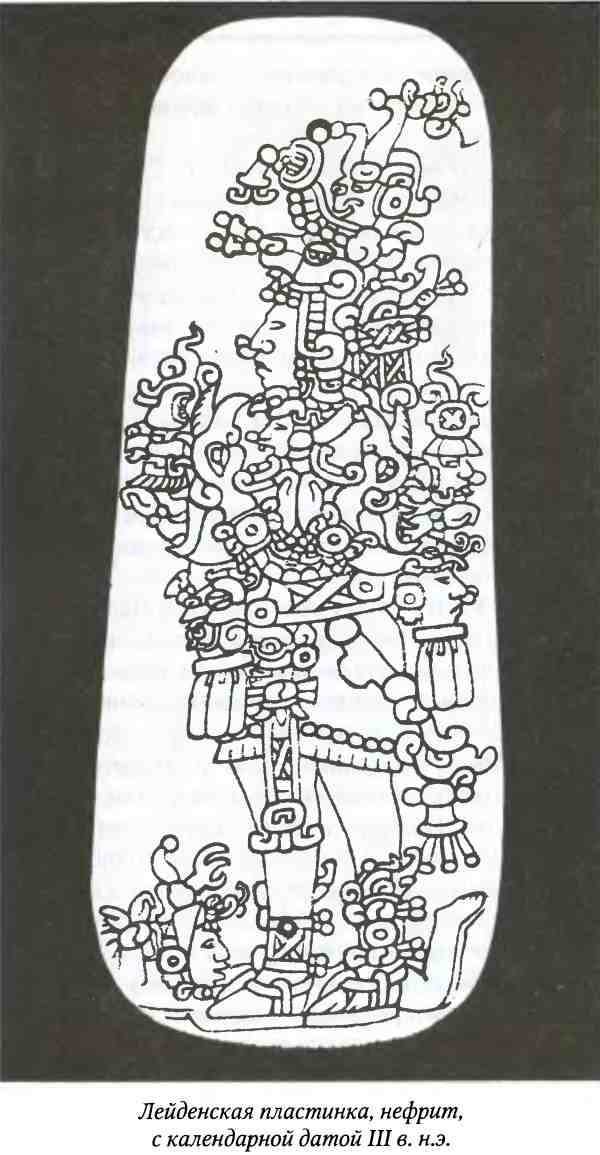

В последние десятилетия археологи открыли в джунглях Мексики и Гватемалы великолепные города майя с вычурными каменными храмами, дворцами и гробницами царей, красочными фресками, статуями богов, изящной керамикой. Среди руин майяских городов I тыс. в. э. найдены и иероглифические надписи, тексты, высеченные на камне или вырезанные на раковинах, кости и керамике. И хотя в зарубежной литературе время от времени появляются сообщения о «прочтении» и «дешифровке» майяских письмен I тыс. н. э., надписи и тексты этого времени оставались непрочитанными; удавалось разобрать только календарные даты.

Майяская письменность относится к морфемно-силлабическому, или, как принято говорить, иероглифическому, письму. Это означает, что в письменности майя, как и в других иероглифических системах письма, употребляются знаки фонетические (алфавитные и слоговые), идеографические (обозначающие целые слова) и ключевые (поясняющие значение слова, но не читающиеся). Один и тот же знак в разных сочетаниях может употребляться то как фонетический, то как ключевой или как идеограмма. Но многие современные «дешифровщики» «читают» иероглифы по-разному.

Одни чтения (фонетические) устанавливают фонетические звучания отдельных знаков и правильность их проверяют по перекрестным чтениям. Именно эти чтения и составляют дешифровку в прямом смысле слова, о ней пойдет речь ниже.

Известны и условные чтения. Например, мы знаем, что такой-то знак майя передает морфему (часть слова, в языке майя морфема нередко является словом), употребляемую в качестве имени прилагательного «белый». В языке майя колониального периода соответствующая морфема произносилась «сак», хотя остается совершенно неясным, как произносилась эта морфема в древнем языке, употреблялась ли тогда именно эта морфема, а не какая-то другая, близкая по смыслу. Правильность условного чтения определяется главным образом при изучении словосочетаний, только тогда оказывается, что принятое условное чтение невозможно или сомнительно в зарегистрированных словосочетаниях.

А бывает и так. Точно или приблизительно известен смысл иероглифа, но совершенно неясно, с какими единицами языка его можно связать. Например, иероглиф передает имя персонажа, и так как этот персонаж предположительно считается богом кукурузы, то иероглиф получает название «иероглифа бога кукурузы», а так как майя в XVI веке называли бога кукурузы Йум К’ааш, то тот же знак условно «переводят» как «Йум К’ааш», хотя остается совершенно неизвестным, какое в действительности имя записано иероглифом. Условные названия («клички») вообще не имеют никакого отношения к фонетическому чтению знаков, то есть к истинной дешифровке. Именно с поисками условных названий и связаны упомянутые работы зарубежных исследователей по «чтению» майяских надписей.

Барьеры на пути к познанию

Изучение неизвестной письменности — длительный и сложный процесс, и здесь следует двигаться постепенно, поэтапно, прочно закрепляя за собой достигнутые рубежи. Отождествление знаков письменности не означает еще, что мы можем читать и переводить тексты. Например, хорошо зная буквы латинского алфавита, нельзя читать тексты на финском, венгерском или норвежском языках. Для этого нужны словари этих языков, знание грамматики и лексики.

Точно так же и в случае с майяскими письменами.

До тех пор, пока не были составлены и изданы словари и не были изучены грамматика и лексика индейцев майя эпохи европейского завоевания (XVI—XVII вв.), нельзя было прочитать и более древние рукописи.

Большая заслуга в составлении и публикации нужных словарей принадлежит Центру по изучению культуры майя при Национальном автономном университете города Мехико в Мексике. С этим центром советские ученые поддерживают постоянные и тесные контакты. Столь же необходимым для успешного продвижения вперед было и создание каталогов всех иероглифических знаков майя.

В 1975 году в Москве был опубликован русский перевод всех четырех уцелевших до настоящего времени иероглифических рукописей майя (XII—XV вв. н. э.).

Эти рукописи — Дрезденская, Парижская, Мадридская и Гролье (названы так по имени городов и мест, где они сейчас хранятся) — оказались справочниками сельских жрецов (требниками). Они содержат подробный перечень обрядов, жертвоприношений и предсказаний, связанных со всеми отраслями хозяйства майя (земледелие, охота, рыбная ловля, пчеловодство).

На основании этих сведений жрец требовал у жителей селения приношений, определял благоприятное время для свершения дел и предсказывал будущее всем, от правителя до рядового земледельца. В жреческих требниках кратко указаны повседневные занятия богов, даны их изображения. Боги, как и земные люди, принимают участие в земледельческих работах, ловят рыбу, ведут войны, захватывают пленных, совершают различные обряды. Жители селений должны были неукоснительно следовать этой деятельности богов, расписанной по календарю с точностью до дня. Даты записаны цифрами и знаками (иероглифами).

Язык майя I тыс. н. э., безусловно, заметно отличался от уже известного нам языка юкатанских индейцев майя XVI века н. э., подобно тому как современный русский язык отличается от старославянского.

Чтение древних текстов I—IX веков н. э. было затруднено сразу несколькими обстоятельствами: во-первых, присутствие в надписях новых (неизвестных в рукописях XII—XVI вв.) иероглифов; во-вторых, из-за непонятного их написания (повреждения, скоропись, ошибки писцов и т. д.) и, в-третьих, из-за плохого знания лексики майя. И все же сейчас, когда прочитаны иероглифические рукописи XII—XV веков, можно, опираясь на прочную базу в виде уже известной иероглифики (более 300 знаков) и лексики этих источников,, перейти к сплошному фонетическому чтению более ранних текстов майя, относящихся к I тыс. н. э. Их объем по крайней мере в 20 раз превышает объем известных нам майяских рукописей, а содержание гораздо богаче и разнообразнее.

Поскольку рукописи майя I тыс. н. э. нам неизвестны, то собранные и систематизированные в двух больших альбомах американским ученым Майклом Ко надписи на керамике стали неожиданно тем новым письменным источником, над которым можно было начинать работу.

История одного сосуда

Среди многих образцов расписной майяской керамики, изданных в альбомах М. Д. Ко, выделяется своим необычным сюжетом так называемый сосуд с «батальной сценой». Это изящная цилиндрическая ваза высотой около 17 сантиметров. Точное место находки и условия, при которых она была сделана, неизвестны.

Роспись изображает битву двух групп воинов и сопровождается короткими иероглифическими надписями.

Всего на сосуде представлено 11 персонажей: шесть человек в одной группе (уже проигравшей сражение, поскольку трех ее воинов уводят в плен победители) — это персонажи №№ 1—3, 5, 8, 10 и пять — в другой (персонажи №№ 4, 6, 7, 9, 11).

Иероглифические надписи на сосуде прорисованы древним художником на удивление четко и ясно. Чуть ниже края вазы помещена обычная в таких случаях надпись-заклинание. Она начинается слева от главной фигуры данной сцены (персонажа № 4) и сообщает о том, что владыка такой-то попал в царство холода и мрака, то есть в преисподнюю.

Возле номеров 1, 3, 4, 5, 6 и 11 имеются еще какие-то короткие, поясняющие изображение надписи. Вот как выглядит их полный перевод (буквы и цифры латинского алфавита слева соответствуют иероглифам надписи на сосуде). См. таблицу.

В целом текст вполне поддается переводу, так как все иероглифы и лексика имеются в уже прочитанных рукописях юкатанских майя XII—XV веков н. э.

В отряде побежденных поименно назван лишь один персонаж — «Ка Ак’-бал», лазутчик — это персонаж № 5. Его берет в плен «воин Кан Ек».

У победителей мы встречаем еще два имени: персонаж № 4 — видимо, главное лицо во всей этой сцене — назван «Ястребом, бросающимся вдаль», он наделен и другими лестными эпитетами, а также персонаж № 11 — «славный… владыка (правитель) Вихрь дротиков». Обычно в искусстве майя классического периода во всех батальных сценах с участием правителя тот всегда показан сражающимся с врагами или во главе своих войск (каменные рельефы и стелы Йашчилана и Пьедрас Неграса, фрески Боиампака и др.). Здесь же мы видим правителя (персонаж № 11) без оружия, доспехов и регалий, соответствующих столь драматическому моменту, какой изображен на сосуде. Главное лицо всей «батальной сцены» (персонаж № 4) идет впереди победоносного отряда воинов. Видимо, это военачальник (након), причем достаточно знатного происхождения, судя по богатству его костюма и украшений. Он облачен в защитную куртку из шкуры ягуара и вооружен длинным, украшенным перьями копьем. Исследуемый нами сосуд был положен, вероятно, в гробницу военачальника, чтобы напомнить о каком-то конкретном, особо важном эпизоде в его биографии.

Вся композиция на этом керамическом сосуде уникальна. Во всяком случае, на известных нам расписных глиняных изделиях майя классического периода нет ничего подобного.

Нет прямых аналогий «батальной сцене» и на памятниках монументального искусства майя — на рельефах, стелах, притолоках из камня в древних храмах, хотя отдельные характерные детали военной тематики представлены там в изобилии (например, доспехи, предметы вооружения, характерный способ пленения противника).

По своему сюжету и стилю изображения эта батальная сцена ближе всего к знаменитым настенным росписям храма в Бонампаке (800 г. н. э.). Назначение бонампакских фресок вполне определенно. Они помещены на стенах храма для увековечения какого-то важного исторического события (в данном случае — победоносного сражения с врагами) из жизни правителя одного из городов-государств бассейна реки Усумасинты конца I тыс. н. э. Следовательно, и сосуд с «батальной сценой» призван увековечить какой-то важный эпизод из биографии знатного военачальника (накона), в гробнице которого он находился. Значительное стилистическое и сюжетное сходство росписи на сосуде с фресками Бонампака позволяет предполагать, что он тоже происходит из какого-то крупного центра той же местности и относится, вероятно, к VIII веку н. э.

Чтение надписей некалендарного характера I тыс. н. э. на каменных стелах, алтарях и рельефах, а также на фресках и росписях керамических сосудов открывает многообещающие перспективы для дальнейших исследований истории государств Нового Света. Дело в том, что письменность возникает в период формирования государства.

Ф. Энгельс, основываясь на материалах, известных в XIX веке, следующим образом характеризует эту высшую ступень развития общества: «Начинается с плавки железной руды и переходит в цивилизацию через изобретение буквенного письма и применение его для записывания словесного творчества». Справедливость этого положения подтверждается историей древних государств Старого Света (Египет, Шумер, Элам, Крит и др.). Изобретатели письма шли примерно одним и тем же путем и в Старом и в Новом Свете. Но в древних государствах Америки, неизвестных во времена Энгельса и открытых в результате археологических раскопок в XX веке, была своя специфика. Там земледельцы сумели создать хозяйство, дающее значительный прибавочный продукт, без применения плуга и тяглового скота.

«Города-государства Центральной и Южной Америки,— подчеркивает советский востоковед В. Н. Никифоров,— несравненно полней, чем скудные сведения о древнеегипетской или шумерской цивилизации, позволяют представить жизнь первых островков классового общества среди моря первобытнообщинного варварства, то и дело захлестывавшего эти островки».

И действительно, ни в одном другом районе земного шара внутренняя структура первоначальных раннеклассовых государств не документирована так хорошо, как в Мексике и Перу. Прежде чем конкистадоры безжалостно уничтожили чуждый им мир индейских цивилизаций, многие европейцы, очевидцы драматических событий конкисты, успели оставить для потомков немало ценных сведений, достаточно полно раскрывающих сложный характер индейского общества доколумбовой Америки кануна европейского завоевания (XII—XV вв.). Письменные источники более раннего времени, относящиеся к I тыс. н. э., освещают начальные этапы развития индейских цивилизаций майя, сапотеков и нахуа. Стоит ли говорить, насколько возросли бы возможности исторической науки при реконструкции древнейших классовых обществ нашей планеты, будь ей известны все данные о майяской цивилизации на протяжении всех 1500 лет ее существования?!

Первым цивилизованным народом Америки, с которым столкнулись испанцы в ходе завоевания земель Западного полушария, были майя. На каменистом берегу мыса Каточ (полуостров Юкатан) в 1517 году произошла проба сил двух враждующих миров, отделенных друг от друга необозримыми просторами океана. Закованные в стальные доспехи конкистадоры во всеоружии европейской военной техники и тактики тех лет сошлись в кровавой схватке с многочисленными и храбрыми отрядами индейцев майя, живших, по сути дела, в каменном веке. Металлическим латам, коннице и артиллерии испанцев майя смогли противопоставить лишь хлопчатобумажные панцири, подбитые ватой, копья и стрелы с каменными наконечниками, дубинки. Исход этой жестокой борьбы был предрешен историей. Но майя в течение многих лет яростно отстаивали свою независимость от посягательств непрошеных чужеземных завоевателей. Даже в 1540 году, т. е. 20 лет спустя после гибели могущественной державы ацтеков, большая часть Юкатана все еще находилась в руках индейцев.

Новый Свет интересовал конкистадоров прежде всего как неисчерпаемая сокровищница, которую можно было грабить, не задумываясь о будущем. Золото — главная движущая сила далеких заокеанских походов европейцев. И поскольку на территории майя золота оказалось совсем мало, а сила сопротивления индейцев была необычайно велика, испанцы бросились в Центральную Мексику, стремясь заполучить сказочные богатства царей Теночтитлана, накопленные ими в результате бесчисленных завоевательных кампаний и войн предыдущих столетий. Когда первый европеец ступил на мексиканскую землю, царство ацтеков находилось в зените славы, в то время как десятки независимых городов-государств майя переживали явный упадок: непрерывные междоусобные войны, неурожаи, эпидемии опустошали некогда цветущие провинции Юкатана. Стоит ли после этого удивляться, что испанские летописцы и историки основное внимание уделили не майя, а ацтекам. Кроме фундаментального труда епископа Диего де Ланды (1566 г.) и отдельных сообщений более поздних авторов, у нас практически нет письменных источников, посвященных древним майя. Да и эти немногочисленные свидетельства очевидцев касаются наиболее поздних этапов развития майяской культуры. Города классического периода (I тыс. н. э.) превратились в руины и были поглощены джунглями задолго до прихода конкистадоров. К XVI веку о них забыли даже ближайшие потомки людей, некогда живших там. А затем по владениям майя прокатился всесокрушающий вал конкисты, со всеми ее насилиями и ужасами. Именно испанское завоевание, равно как и фанатичная инквизиция, почти полностью уничтожили тысячелетние традиции высокой древней культуры, конечный этап развития которой могли видеть на Юкатане участники первых испанских экспедиций Кордовы, Грихальвы, Кортеса и Монтехо.

С этих времен среди руин майяских городов побывали конкистадоры, священники, королевские чиновники, этнографы, археологи, путешественники и искатели приключений — и каждый из них на всю жизнь уносил с собой неизгладимое впечатление о самобытной и яркой культуре одного из самых развитых народов доиспанской Мезоамерики.

В 1576 году королевский чиновник Диего Гарсиа де Паласио во время своего путешествия в город Гватемалу обнаружил на берегу реки Копан величественные руины какого-то древнего города. «Я со всем тщанием, — пишет он, — пытался выяснить у местных индейцев: нет ли в их древних преданиях сведений о людях, живших когда-то в этом городе. Но у них не оказалось книг с описанием их древней истории… Правда, они сообщили мне, что в древние времена сюда пришел с Юкатана великий правитель, который построил все эти здания, но затем, бросив все, вернулся в родные края». Подробный отчет о своей находке Гарсиа де Паласио направил императору Филиппу II. Но и монарх и высшая администрация пропустили это сообщение мимо ушей.

В конце XVIII в. в глубине джунглей Чьяпаса (Мексика) был найден еще один древний город майя — Паленке, покинутый жителями в конце I тысячелетия н. э. Собственно говоря, нашли его индейцы. Они и сообщили о причудливых белокаменных зданиях, затерявшихся в лесу, местному священнику. А от последнего о руинах узнали чиновники испанской администрации.

В 1773 году Паленке посетил капитан Антонио дель Рио, который впервые более или менее полно обследовал центральную часть гигантского города и описал его архитектурные памятники. В 1822 году отчет А. дель Рио был переведен на английский язык и издан в Англии. Но занимательное повествование испанского офицера не вызвало заметного резонанса в научных кругах Европы, хотя именно оно вдохновило позднее американца Джона Ллойда Стефенса на поиски забытых городов майя.

В 1839 году он отправился в глубину тропических лесов Гондураса, где по гуманным сообщениям некоего сеньора Галиндо находились руины Копана (открытого испанцами в 1576 г.). Преодолев на своем пути многочисленные трудности, Стефенс побывал не только в Ко-пане, но и в Паленке, Ушмале и многих других городах древних майя. Этот энергичный и талантливый исследователь изложил позднее результаты своих работ в увлекательной и яркой книге, а поразительно точные рисунки английского художника Ф. Казервуда — постоянного спутника Стефенса во всех его странствиях — придали ей документальную достоверность. Учитывая огромный эффект, который произвели на ученых Европы и США открытия Стефенса, можно с полным правом утверждать, что именно он пробил первую брешь в стене забвения доколумбовой истории Мезоамерики.

В конце XIX века на территории майя начались первые археологические раскопки, которые дали специалистам массу материала, бесстрастно и объективно отражающего картину прошлого. С тех пор научные учреждения Мексики, США и отдельных стран Европы продолжают вести систематические исследования наиболее важных памятников культуры майя: Копана, Киригуа, Вашактуна, Тикаля, Паленке, Пьедрас-Неграс, Чичен-Ицы, Майяпана и многих других. К тому же сейчас ученые приступили к широкому чтению иероглифических надписей и текстов майя, вырезанных на камне, кости, раковинах или нарисованных на керамике и настенных росписях. В этой области большие заслуги принадлежат известному российскому исследователю Ю. В. Кнорозову, впервые предложившему в 50-х годах способ дешифровки майяской письменности и успешно прочитавшему все сохранившиеся рукописи майя XII–XV веков.

Учитывая тот факт, что индейцы майя создали точный солнечный календарь, настоящую иероглифическую письменность и необычайно высокое по уровню искусство (архитектура, скульптура, живопись), их часто называют «интеллектуалами» Нового Света, а из-за богатства культурных достижений и их почтенного возраста индейцев майя именуют иногда и «греками» Нового Света.

загрузка…

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Среди руин майяских городов I тыс. н. э. найдены высеченные на камне или вырезанные на раковинах иероглифические надписи (1) и (2) хотя в зарубежной литературе время от времени появляются сообщения о «прочтении» и «дешифровке» майяских письмен I тыс. н. э. (3) надписи и тексты этого времени остались непрочитанными (4) однако удалось разобрать календарные даты.

-

Другие задания

- 24. Из предложений 20-25 выпишите слово со значением «человечность в общественной деятельности, в отношении к людям».

(1)Слово как человек: оно имеет свою историю и не всегда было таким, каким мы его знаем сейчас. (2)Слово «успех» в древности имело три основных значения. (З)Первым, и, безусловно, самым важным, было значение «польза», причём часто имелась в виду польза духовная. (4)Добрые дела твори…

Читать далее -

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

сливОвый

опломбировАть

сорИт

ворвалАсь

портфЕль…

Читать далее -

6. В одном из приведённых ниже выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

СВЕЖАЙШИЙ творог

МАХАЕТ вслед платком

северо-восточные ВЕТРЫ

острых САБЕЛЬ

с ВОСЬМЬЮСТАМИ гостями…

Читать далее