Таблицы на ЕГЭ и ОГЭ по химии

На сдаче ЕГЭ и ОГЭ по химии можно использовать три таблицы:

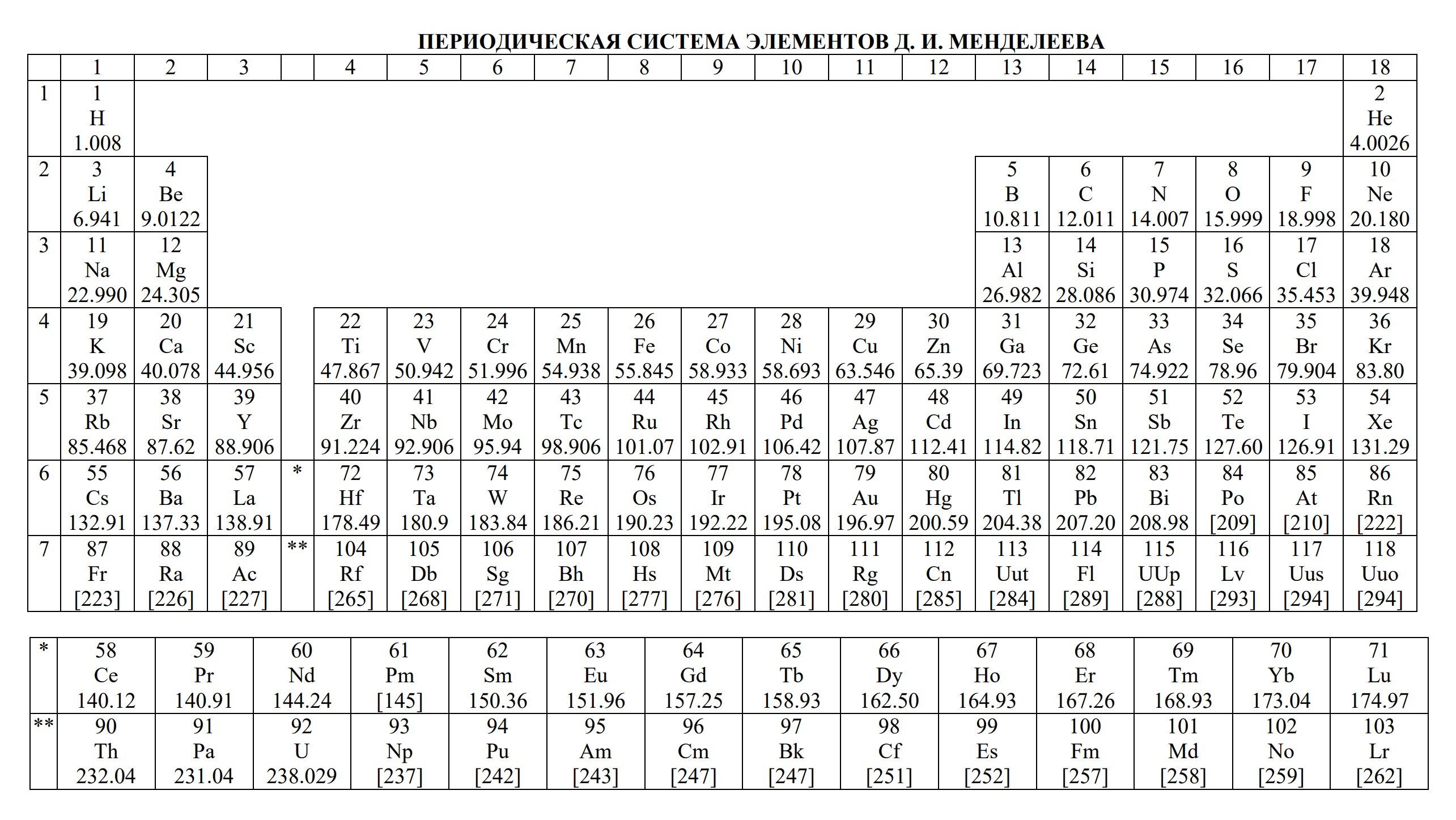

- периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева

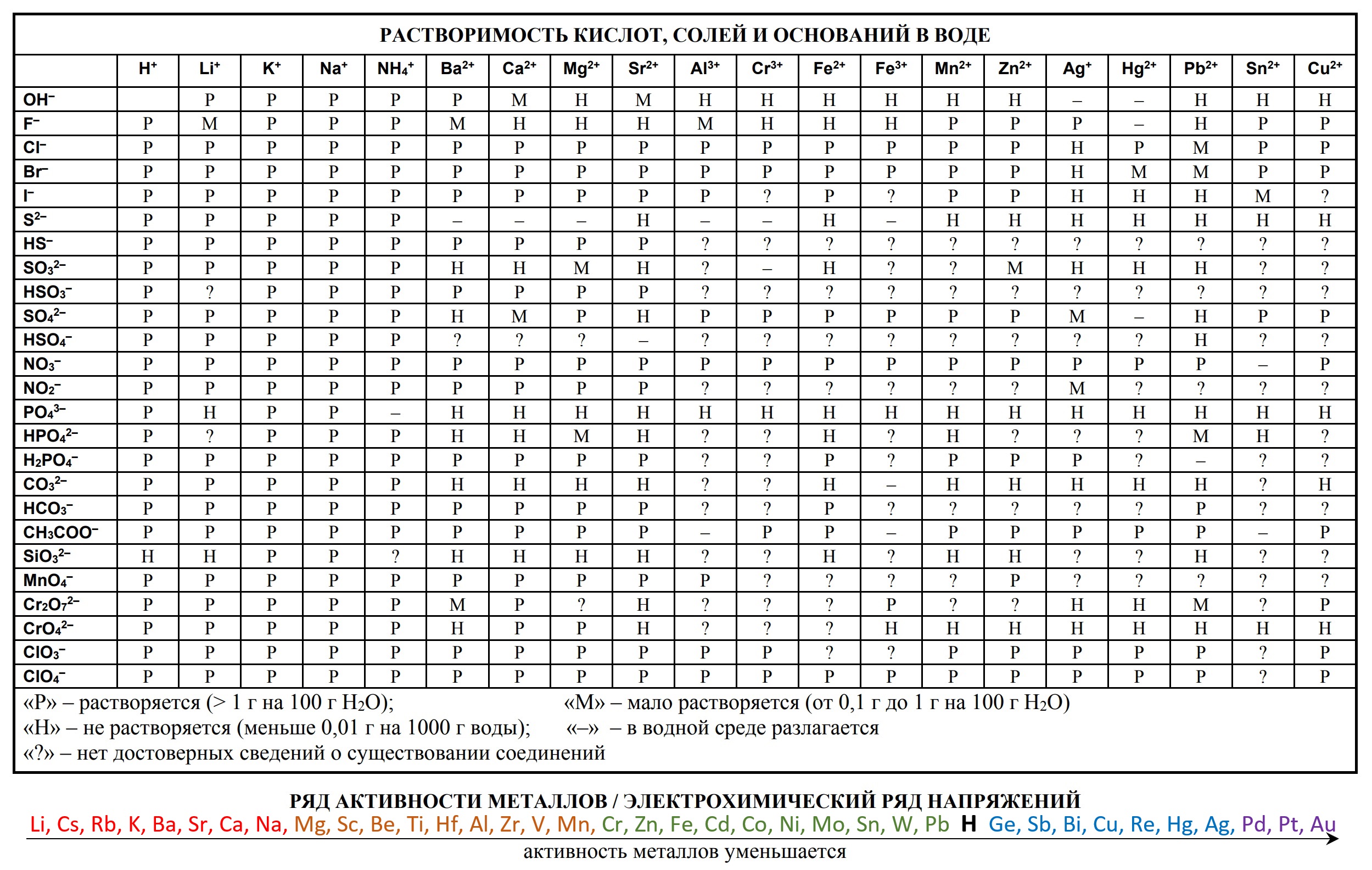

- таблица растворимости

- ряд активности металлов.

Они содержат в себе 80% информации, необходимой для решения большинства заданий.

Однако таблицы на форзацах разных учебников, продаваемые в книжных магазинах, располагающиеся на просторах интернета отличаются не только оформлением, но и содержанием. Что бы они оказались надёжно шпаргалкой, а не приятной неожиданностью, лучше с самого начала начинать работать с тем форматом, который официально разрешен на ЕГЭ твоего года.

Скачать эти таблицы можно ниже. А как сделать эти безликие таблицы наиболее информационными для тебя я расскажу на уроке.

- Таблица Д.И. Менделеева для ОГЭ и ЕГЭ

- Таблица растворимости и ряд активности для ОГЭ и ЕГЭ

- Таблица растворимости с расширенным рядом активности

- Таблица Д.И. Менделеева длиннопериодная для олимпиады

Уважаемый посетитель!

Если у вас есть вопрос, предложение или жалоба, пожалуйста, заполните короткую форму и изложите суть обращения в текстовом поле ниже. Мы обязательно с ним ознакомимся и в 30-дневный срок ответим на указанный вами адрес электронной почты

Статус Абитуриент Студент Родитель Соискатель Сотрудник Другое

Филиал Абакан Актобе Алагир Алматы Алушта Анапа Ангарск Архангельск Армавир Асбест Астана Астрахань Атырау Баку Балхаш Барановичи Барнаул Белая Калитва Белгород Бельцы Берлин Бишкек Благовещенск Бобров Бобруйск Борисов Боровичи Бронницы Брянск Бузулук Чехов Челябинск Череповец Черкесск Дамаск Дербент Димитровград Дмитров Долгопрудный Домодедово Дубай Дубна Душанбе Екатеринбург Электросталь Елец Элиста Ереван Евпатория Гана Гомель Гродно Грозный Хабаровск Ханты-Мансийск Хива Худжанд Иркутск Истра Иваново Ижевск Калининград Карабулак Караганда Каракол Кашира Казань Кемерово Киев Кинешма Киров Кизляр Королев Кострома Красноармейск Краснодар Красногорск Красноярск Краснознаменск Курган Курск Кызыл Липецк Лобня Магадан Махачкала Майкоп Минеральные Воды Минск Могилев Москва Моздок Мозырь Мурманск Набережные Челны Нальчик Наро-Фоминск Нижневартовск Нижний Новгород Нижний Тагил Ногинск Норильск Новокузнецк Новосибирск Новоуральск Ноябрьск Обнинск Одинцово Омск Орехово-Зуево Орел Оренбург Ош Озёры Павлодар Пенза Пермь Петропавловск Подольск Полоцк Псков Пушкино Пятигорск Радужный Ростов-на-Дону Рязань Рыбинск Ржев Сальск Самара Самарканд Санкт-Петербург Саратов Сергиев Посад Серпухов Севастополь Северодвинск Щербинка Шымкент Слоним Смоленск Солигорск Солнечногорск Ставрополь Сургут Светлогорск Сыктывкар Сызрань Тамбов Ташкент Тбилиси Терек Тихорецк Тобольск Тольятти Томск Троицк Тула Тверь Тюмень Уфа Ухта Улан-Удэ Ульяновск Ургенч Усть-Каменогорск Вёшенская Видное Владимир Владивосток Волгодонск Волгоград Волжск Воркута Воронеж Якутск Ярославль Юдино Жлобин Жуковский Златоуст Зубова Поляна Звенигород

Тип обращения Вопрос Предложение Благодарность Жалоба

Тема обращения Поступление Трудоустройство Обучение Оплата Кадровый резерв Внеучебная деятельность Работа автоматических сервисов университета Другое

* Все поля обязательны для заполнения

Я даю согласие на обработку персональных данных, согласен на получение информационных рассылок от Университета «Синергия» и соглашаюсь c политикой конфиденциальности

Химия

В помощь сдающим ОГЭ

методическое пособие по химии

для учащихся 9-х классов,

Тема №1: «Строение атомов первых 20 химических элементов

ПСХЭ Д. И. Менделеева».

Обязательный минимум знаний.

Строение атома: ядро (протоны и нейтроны) + электроны.

Число протонов (p+) – равно порядковому номеру химического элемента (Z).

Число нейтронов (n0) – равно A-Z, где А – массовое число.

Число электронов (е—) — равно порядковому номеру химического элемента (Z).

Заряд ядра = число протонов = число электронов (+Z = p+ = е—).

Номер периода показывает – число электронных слоев в электронной оболочке атома.

Номер группы показывает – число электронов на внешнем электронном слое атома + число валентных электронов.

Валентные электроны – электроны, участвующие в образовании химической связи.

Распределение электронов по энергетическим уровням: на 1-м максимум 2 электрона, на 2-м – 8 электронов, на 3-м – 18 электронов (если уровень последний – то число электронов на нём равно номеру группы или высчитывается как разница общего числа электронов и электронов на предыдущих уровнях). Если последний (внешний) уровень атома имеет максимальное число электронов, то такой электронный слой называется завершенным (его имеют атомы благородных газов – элементы 8 группы).

Тема №2: «Периодический закон и ПСХЭ Д. И. Менделеева».

Обязательный минимум знаний.

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений.

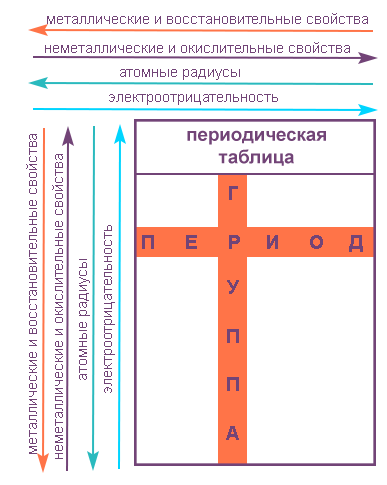

В периоде слева направо:

-

Радиус атома уменьшается;

-

Металлические свойства ослабевают;

-

Неметаллические свойства возрастают;

-

Восстановительные свойства ослабевают;

-

Окислительные свойства возрастают;

-

Электроотрицательность возрастает;

-

Число валентных электронов возрастает;

-

Основные оксиды через амфотерные сменяются кислотными.

В группе сверху вниз:

-

Радиус атома возрастает;

-

Металлические свойства возрастают;

-

Неметаллические свойства ослабевают;

-

Восстановительные свойства возрастают;

-

Окислительные свойства ослабевают;

-

Электроотрицательность уменьшается;

-

Число валентных электронов постоянно и равно номеру группы.

Тема №3: «Химическая связь».

Обязательный минимум знаний.

Типы химических связей:

-

Ковалентная полярная химическая связь (образуется между атомами неметаллов с разным значением электроотрицательности или между атомами металла и неметалла с небольшой разностью в значении электроотрицательности). Например: H2S, NH3.

-

Ковалентная неполярная химическая связь (образуется между атомами неметаллов с одинаковым значением электроотрицательности). Например: H2, O2, P4, S8.

-

Ионная химическая связь (образуется между атомами неметалла и металла). Например: NaCl, CaO, K2S.

-

Металлическая химическая связь – характерна для металлов и сплавов. Например: Al, Cu, бронза, чугун, латунь.

Тема №4: «Степень окисления химических элементов».

Обязательный минимум знаний.

Правила расчета степени окисления:

-

С.о. водорода = +1 в соединениях с неметаллами и = -1 в соединениях с металлами (гидриды металлов);

-

С.о. кислорода = -2, кроме пероксидов (-1) и фторидов (+2);

-

С.о. металла = заряду его иона (в таблице растворимости);

-

С.о. простого вещества = 0;

-

Сумма с.о. всех элементов в сложном веществе = 0;

-

С.о. иона = заряду иона (в таблице растворимости).

Алгоритм определения степени окисления элементов в бинарных соединениях:

-

Выбрать более электроотрицательный элемент и найти его степень окисления, как № группы – 8. Написать над ним степень окисления.

-

Умножить степень окисления на индекс у этого элемента. Полученное число со знаком «минус» подписать под другим элементом.

-

Такое же число со знаком «плюс» подписать под другим элементом.

-

Разделить это число на индекс другого элемента. Полученную степень окисления написать над элементом.

Алгоритм определения степени окисления неметалла в кислотах и солях:

-

Отделить кислород вертикальной чертой, записать сверху его степень окисления – 2 и умножить на индекс. Полученное число написать под кислородом.

-

Такое же число с противоположным знаком записать под левой частью формулы.

-

Вычесть из него число атомов водорода (для кислот) или заряд металла*индекс металла (для солей). Полученное число написать над знаком центрального элемента.

Тема №5: «Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. Номенклатура органических соединений».

Обязательный минимум знаний.

Классификация веществ

Металлы Неметаллы Оксиды Основания Кислоты Соли

Оксиды – бинарные соединения кислорода, в котором он проявляет степень окисления –2 (CaO, Al2O3).

Классификация оксидов.

Оксиды

несолеобразующие солеобразующие

основные амфотерные кислотные

Несолеобразующие оксиды – не взаимодействуют с кислотами и щелочами и, как следствие, не образуют солей. Основные оксиды – образованы металлом в с.о.+1 и +2 (Na2O, MgO). Амфотерные оксиды – образованы металлами в с.о. +3 и +4 (Al2O3, PbO2). Исключения: ZnO, PbO, SnO, BeO (у них с.о. металла равна +2). Кислотные оксиды – образованы металлом в с.о.+5,+6,+7 или неметаллов, исключая несолеобразующие (SO3, CO2).

Основания – сложные соединения, в составе которых катион металла соединен с гидроксид-анионами: Me(OH)n. Например: NaOH, Ca(OH)2. Основания могут быть растворимыми и нерастворимыми. Растворимые в воде основания – щелочи (они окрашивают индикаторы).

Кислоты – сложные соединения, в составе которых атом водорода соединен с кислотным остатком (HCl, H2SO4). Кислотный остаток может состоять из одного элемента (Cl—) и быть сложным (SO4—).

Соли – сложные вещества, в составе которых катион металла соединен с кислотным остатком (NaCl, CaSO4).

Формулы и названия кислот и солей.

|

Формула кислоты |

Название кислоты |

Название соли |

Пример соли |

|

HF |

Фтороводородная (плавиковая) |

Фторид |

FeF3, фторид железа (III) |

|

HCl |

Хлороводородная (соляная) |

Хлорид |

CuCl2, хлорид меди (II) |

|

HBr |

Бромоводородная |

Бромид |

MgBr2, бромид магния |

|

HI |

Йодоводородная |

Йодид |

NaI, йодид натрия |

|

H2S |

Сероводородная |

Сульфид |

FeS, сульфид железа (II) |

|

H2SO3 |

Сернистая |

Сульфит |

Na2SO3, сульфит натрия |

|

H2SO4 |

Серная |

Сульфат |

BaSO4, сульфат бария |

|

HNO2 |

Азотистая |

Нитрит |

KNO2, нитрит калия |

|

HNO3 |

Азотная |

Нитрат |

Cu(NO3)2, нитрат меди (II) |

|

H2CO3 |

Угольная |

Карбонат |

CaCO3, карбонат кальция |

|

H2SiO3 |

Кремниевая |

Силикат |

Na2SiO3, силикат натрия |

|

H3PO4 |

Фосфорная |

Фосфат |

Ca3(PO4)2, фосфат кальция |

Тема №6: «Условия и признаки протекания химических реакций. Химические уравнения».

Обязательный минимум знаний.

Физические явления – явления, при которых состав вещества остается постоянным, а изменяется лишь его агрегатное состояние или форма и размеры тел. Примеры: плавление парафина, таяние льда, испарение воды.

Химические явления (химические реакции)– явления, при которых одни химические вещества превращаются в другие. Примеры: горение древесины, ржавление металлов, скисание молока.

Химическое уравнение – это условная запись химической реакции с помощью химических формул и коэффициентов.

Признаки химических реакций:

-

Изменение цвета;

-

Выделение тепла и света;

-

Выделение газа;

-

Растворение осадка;

-

Изменение запаха;

-

Выпадение осадка.

.

Тема №7: «Классификация химических реакций».

Обязательный минимум знаний.

Типы химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ:

-

Реакция разложения – это реакции, при которых из одного вещества образуется несколько других. Например: Cu(OH)2 → CuO + H2O

-

Реакция соединения – это реакции, при которых из нескольких веществ образуется одно. Например: S + O2 → SO2

-

Реакция обмена – это реакции, при которых два сложных вещества обмениваются своими составными частями. Например:

CuSO4 + BaCl2 → BaSO4 + CuCl2

-

Реакция замещения – это реакция между простым и сложным веществом, при которой атомы простого вещества, замещают атомы одного из элементов в сложном веществе. Например:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Типы химических реакций по тепловому эффекту:

-

Экзотермические – протекают с выделением теплоты;

-

Эндотермические – протекают с поглощением теплоты.

По изменению степени окисления исходных веществ и продуктов реакции:

-

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) – реакции, протекающие с изменением степени окисления;

-

Не окислительно-восстановительные реакции – реакции, протекающие без изменением степени окисления;

По участию катализатора:

-

Каталитические – протекают с участием катализатора;

-

Некаталитические – протекают без участия катализатора.

По обратимости:

-

Обратимые – протекают в двух противоположных направлениях;

NaCl + HNO3 ↔ HCl +NaNO3

-

Необратимые – протекают только в одном направлении.

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

Тема №8: «Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы».

Обязательный минимум знаний.

Электролиты – вещества, растворы которых проводят электрический ток. К электролитам относятся – растворимые кислоты, щелочи, соли.

Неэлектролиты – вещества, растворы которых не проводят электрический ток. К неэлектролитам относятся – нерастворимые кислоты, основания, соли; оксиды; органические вещества: раствор сахарозы, метанол, этанол, глюкоза.

Дополнительная информация: Габриелян О. С., Химия 8 кл., 2008г., § 35.

Тема №9: «Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей».

Обязательный минимум знаний.

Положения ТЭД:

-

При растворении в воде электролиты диссоциируют на положительные ионы (катионы) и отрицательные ионы (анионы).

-

Под действие электрического тока катионы движутся к катоду (-), анионы – к аноду (+).

-

Диссоциация – обратимый процесс.

-

Не все электролиты диссоциируют в равной мере.

-

Химические свойства электролитов определяются свойствами тех ионов, которые они образуют при диссоциации.

Кислоты – электролиты, которые при диссоциации образуют катионы водорода и анионы кислотного остатка. Например: HCl → H+ + Cl—

Основания – электролиты, которые при диссоциации образуют катионы металла и гидроксид-анионы. Например: NaOH → Na+ + OH—

Соли — электролиты, которые при диссоциации образуют катионы металла и анионы кислотного остатка. Например: NaCl → Na+ + Cl—

Это важно! При диссоциации индексы выносятся вперед ионов. Например: Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

Тема №10: «Реакции ионного обмена и условия их осуществления».

Обязательный минимум знаний.

Взаимодействие кислот, оснований и солей

1р р

р

Алгоритм составления реакций ионного обмена:

-

Записать исходные вещества. Подписать классы веществ.

-

Проверить, являются ли они электролитами (по таблице растворимости). По схеме определить, возможна ли такая реакция.

-

Если возможно, над ионами в исходных веществах проставить заряды (по таблице растворимости).

-

Поменять правые части формул местами и записать, таким образом продукты реакции.

-

Правильно составить формулы продуктов. Для этого поставить заряды ионов, снести их крест-накрест и сократить, если нужно.

-

Расставить коэффициенты в уравнении

-

Под формулами продуктов реакции подписать, являются ли они электролитами или неэлектролитами.

-

Записать электролиты в виде ионов с учетом индексов и коэффициентов; неэлектролиты оставить в молекулярном виде.

-

В левой и правой части сократить одинаковые частицы.

-

Записать оставшиеся после сокращения ионы и молекулы.

Условия протекания реакций ионного обмена до конца (необратимо):

-

Образуется осадок.

-

Образуется газ.

-

Образуется малодиссоциируемое вещество, например вода.

Тема №11: «Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов».

Обязательный минимум знаний.

+ неметалл → соль или оксид (1)

+ Н2О → Ме(ОН)n+H2 (если Ме от Li-Al) (2)

+ Н2О → Ме2Оn+H2 (если Ме от Mn-Cd) (3)

Металл + кислота → соль (растворимая) + Н2 (Ме левее Н) (4)

+ соль → соль’ (растворимая)+ Ме (5)

+ Ме2Оn → Ме’ + Ме2Om (6)

-

. Образуется бинарное соединение. Металл пишется слева, неметалл справа. У металла с.о. равна +№ группы (есть исключения), у неметалла с.о. равна № группы — 8.Например: 2Са + О2 → 2Са+2О-2.

-

. Металлы от лития до натрия реагируют с водой при комнатной температуре, остальные – при нагревании. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

-

. Данная реакция протекает при нагревании. Zn + H2O → ZnO + H2.

-

.Данная реакция характерна только для разбавленных кислот. Металлы, стоящие в ряду напряжений после водорода, с разбавленными кислотами не взаимодействуют. Ещё одно условие данной реакции: в результате неё должна быть образована растворимая соль. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2. Это важно!: азотная кислота по особому взаимодейстует с металлами (см. А.14).

-

. Zn + CuCl2 → ZnCl2 +Cu.

-

. 2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

Это важно! Особенности химических свойств некоторых металлов:

1. Особенности щелочных металлов (Li, Na, K):

-

При взаимодействии с кислородом литий образует оксид Li2O, натрий образует пероксид Na2O2: 2Na + O2 → Na2O2.

-

С растворами кислот и солей не взаимодействуют, т.к. в первую очередь будут вступать в реакцию с водой.

2. Особенности алюминия:

-

При обычных условиях малоактивен, т.к. покрыт прочной оксидной пленкой Al2O3 (большинство реакций идут при нагревании);

-

Является амфотерным металлом, поэтому взаимодействует не только с растворами кислот, но и с щелочами, образуя соль — алюминат:

2Al+2NaOH+2H2O→2NaAlO2+3H2↑

-

На холоду не взаимодействует с концентрированными серной и азотной кислотами (пассивируется).

3. Особенности железа:

-

Для железа характерно образование двух соединений: Fe2+ и Fe3+;

-

Образование соединений железа:

|

+2 |

+3 |

|

1). С неметаллами |

|

|

Fe + S → FeS |

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 |

|

3Fe + 2O2 → Fe3O4 |

|

|

2). C водой: |

|

|

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2↑ |

|

|

3). С кислотами |

|

|

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ |

|

|

4). С солями: |

|

|

Fe + СuSO4 → FeSO4 + Cu |

Тема №12: «Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных».

Обязательный минимум знаний.

Это важно! Амфотерные оксиды будут сочетать свойства основных и кислотных оксидов, т.е. будут вступать в реакции с щелочами и кислотами.

Дополнительная информация: Габриелян О. С., Химия 8 кл., 2008г., § 40.

Тема №13: «Химические свойства оснований».

Обязательный минимум знаний.

+ кислотный оксид → соль + H2O

Щелочи + кислота → соль + H2O

Основания + соль → соль + основание (↑,↓)

Нерастворимые + кислота → соль + H2O

нагревание → МеО + H2O

Тема №14: «Химические свойства кислот».

Обязательный минимум знаний.

+ Ме (до Н) → соль + Н2

+ основный/амфотерный оксид → соль + Н2О

Кислота + основание/амфотерный гидроксид → соль + Н2О

+ соль → соль + кислота (↓,↑)

!Особенности взаимодействия азотной кислоты с металлами:

-

Водород никогда не выделяется;

-

Металл в полученном нитрате имеет максимальную степень окисления;

-

На холоду не взаимодействует с: Al, Fe, Cr, Co, Ni.

-

Продукты реакции зависят от двух факторов:

-

Активность металла;

-

Концентрация кислоты.

HNO3 (к) + Ме (I, II группа, гл.подгр.) → нитрат + N2O + H2O

HNO3 (к) + Ме (остальные) → нитрат + NO2 +H2O

HNO3 (р) + Ме (I, II группа, гл.подгр.) → нитрат + NH3 (или NH4NO3) + H2O

HNO3 (р) + Ме (остальные) → нитрат + NO + H2O

Например:

Дополнительная информация: Габриелян О. С., Химия 8 кл., 2008г., § 38.

Ag + 2HNO3 (к) → AgNO3 + NO2 + H2O.

!Особенности химических свойств концентрированной серной кислоты:

-

С металлами:

-

Может взаимодействовать с металлами, стоящими в ряду напряжений после водорода;

-

Металл в полученном сульфате имеет максимальную с.о.

-

Водород никогда не выделяется;

-

На холоду не взаимодействует с: Al, Fe, Cr, Co, Ni.

H2SO4 (к) + Me (I, II группа, гл.подгр, Zn) → сульфат + H2S/S/SO2 +H2O

H2SO4 (к) + Me (остальные) → сульфат + SO2 + H2O.

-

С неметаллами:

2H2SO4 (к) + C → CO2 + 2SO2 + 2H2O

2H2SO4 (к) + S → 3SO2 + 2H2O

-

С органическими веществами: обугливает бумагу, ткань, древесину, сахарозу.

Тема №15: «Химические свойства солей».

Обязательный минимум знаний.

+ кислота → соль + кислота’

Соли + щелочь → соль + основание’ (↑,↓).

+ соль → соль + соль’

Дополнительная информация: Габриелян О. С., Химия 8 кл., 2008г., § 41.

Тема №16: «Первоначальные представления об органических веществах».

Обязательный минимум знаний.

Общие признаки органических веществ:

-

Наличие углерода;

-

Наличие в молекулах только ковалентных связей;

-

Валентность углерода всегда равна четырем.

Основные классы органических веществ.

-

Предельные углеводороды (алканы). Общая формула CnH2n+2. Важнейшие представители алканов:

|

Формула |

Название |

|

CH4 |

Метан |

|

C2H6 |

Этан |

|

C3H8 |

Пропан |

|

C4H10 |

Бутан |

|

C5H12 |

Пентан |

Характерные реакции: замещение и окисление.

-

Непредельные углеводороды (алкены). Общая формула CnH2n. Важнейшие представители:

|

Формула |

Название |

|

C2H4 |

Этен (этилен) |

|

C3H6 |

Пропен (пропилен) |

|

C4H8 |

Бутен |

|

C5H10 |

Пентен |

Особенность строения: наличие двойной С-С связи. Характерные реакции: присоединения и окисления.

-

Непредельные углеводороды (алкины). Общая формула CnH2n-2. Важнейшие представители:

|

Формула |

Название |

|

C2H2 |

Этин (ацетилен) |

|

C3H4 |

Пропин |

|

C4H6 |

Бутин |

|

C5H8 |

Пентин |

Особенность строения: наличие тройной С-С связи. Характерные реакции: присоединения и окисления.

-

Спирты. Общая формула CnH2n+1ОН. Важнейшие представители:

|

Формула |

Название |

|

CH3ОН |

Метанол (метиловый спирт) |

|

C2H5ОН |

Этанол (этиловый спирт) |

|

C3H5(ОН)3 |

Глицерин |

-

Карбоновые кислоты. Общая формула CnH2n+1СООН. Важнейшие представители:

|

Формула |

Название |

|

НСООН |

Муравьиная кислота |

|

CH3СООН |

Уксусная кислота |

|

C17H35СООН |

Стеариновая кислота |

Характерны все свойства кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями).

Тема №17: «Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Разделение смесей и очистка веществ».

Обязательный минимум знаний.

Химические формулы соответствуют чистым веществам. Все изучаемы в школьном курсе способы разделения смесей относятся к физическим.

Смесь – многокомпонентная система (воздух, нефть, морская вода, стекло, бронза, молоко, лимонад).

Смеси бывают однородными (нельзя увидеть границу раздела между веществами): раствор сахара в воде и неоднородными (видна граница раздела между веществами): взвесь мела в воде.

Способы разделения неоднородных смесей:

-

Отстаивание (этим же методом можно разделить две несмешивающиеся жидкости с помощью делительной воронки). Ускоряют отстаивание центрифугированием;

-

Фильтрование;

-

Некоторые твердые смеси можно разделить при помощи магнита (смесь железных и медных опилок, смесь железных опилок и серы).

Способы разделения однородных смесей:

-

Выпаривание;

-

Перегонка (дистилляция).

Некоторые правила безопасной работы в химической лаборатории:

-

При растворении серной кислоты нужно вливать её тонкой струей в воду и перемешивать;

-

При работе с растворами едких веществ необходимо надевать защитные перчатки и очки;

-

Воспламенившиеся ЛВЖ (нефть, спирт, ацетон) необходимо тушить песком;

-

Опыты с получением токсичных газообразных веществ (SO2, H2S, NO2) необходимо проводить в вытяжном шкафу.

Дополнительная информация: Габриелян О. С., Химия 8 кл., 2008 г., § 23.

Тема №18: «Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе и на газообразные вещества».

Обязательный минимум знаний.

Индикаторы

|

Кислая |

Нейтральная |

Щелочная |

|

|

Фенолфталеин |

бесцветный |

бесцветный |

малиновый |

|

Лакмус |

красный |

фиолетовый |

синий |

|

Метилоранж |

розовый |

оранжевый |

желтый |

Качественные реакции

|

Хлорид-ион Cl— |

+ Ag+ → AgCl↓ белый творожистый осадок |

|

Сульфат-ион SO42- |

+ Ba2+ → BaSO4↓ белый осадок |

|

Карбонат-ион CO32- |

+ H+ → CO2↑+H2O выделение газа + Ca2+ → CaCO3↓ белый осадок |

|

Ион аммония NH4+ |

+ OH— → NH4OH при нагревании запах аммиака |

|

Кислород O2 |

Загорание тлеющей лучины |

|

Водород H2 |

Хлопок при поднесении горящей лучины |

|

Углекислый газ CO2 |

Горящая лучина гаснет |

|

Аммиак NH3 |

По запаху; посинение влажной лакмусовой бумаги; появление белого дыма при внесении палочки, смоченной соляной кислотой («дым без огня»). |

Тема №19: «Вычисление массовой доли химического элемента в веществе».

Обязательный минимум знаний.

Вычисления производятся по следующей формуле:

ω = Ar∙n/Mr ∙ 100%, где Ar – атомная масса химического элемента; n – число атомов того элемента, массовая доля которого находится; Mr – молярная масса молекулы. Например: вычислите массовую долю кислорода в карбиде натрия. Решение:

1. Составляем формулу карбида натрия: Na4C.

2. Ar(Na)=23 г/моль; n(Na)=4; Mr(Na4C)=104г/моль.

3. Подставляем в формулу и вычисляем: ω(Na)=23∙4/104 ∙100% = 88,5%

4. Ответ: 88,5%.

Задания части В.

Тема №1: «Периодический закон Д. И. Менделеева».

Обязательный минимум знаний.

См. тема №2 части А.

Тема №2: «Химические свойства простых веществ и оксидов».

Обязательный минимум знаний.

Химические свойства неметаллов.

|

Как окислитель |

Как восстановитель |

|

|

H2 |

Щелочные металлы |

НеМе и МеО |

|

O2 |

Ме, неМе (большинство), неМеО (в которых степень окисления неМе не max) |

F2 |

|

Галогены (F2, Cl2, Br2) |

Ме, H2 |

— |

|

S |

Ме, H2 |

O2, галогены, H2SO4 (к), HNO3(к) |

|

N2 |

Ме (в обычных условиях только с литией, с остальными – при нагревании), H2(при нагревании и давлении) |

O2 (при температуре электрической дуги), галогены. |

|

P |

Ме, H2 |

O2, галогены, HNO3(к) |

|

C |

Ме, H2 |

O2, галогены, МеО, H2SO4(к), HNO3(к) |

|

Si |

Ме, H2 |

O2, галогены, щелочи |

+ см. тема № 12 части А.

Тема №3: «Окислительно-восстановительные реакции».

Обязательный минимум знаний.

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) – реакции, в ходе которых атомы меняют степени окисления.

Восстановитель – элемент, отдающий электроны (в ОВР его степень окисления повышается). Им может быть атом, ион, имеющий минимальную или промежуточную степень окисления. Например: Zn0 – 2e— = Zn+2.

Окислитель – элемент, принимающий электроны (в ОВР его степень окисления понижается). Им может быть атом, ион, максимальную или промежуточную степень окисления. Например: S0 + 4e— = S+4.

Атом или ион, имеющий промежуточную степень окисления, может проявлять как восстановительные, так и окислительные свойства, т.е. проявлять окислительно-восстановительную двойственность. Для элементов главных подгрупп максимальная степень окисления = +№ группы; минимальная № группы – 8.

Восстановление – процесс принятия электронов.

Окисление – процесс отдачи электронов.

+ см. тема №4 части А.

Тема №4: «Химические свойства кислот, оснований и солей».

Обязательный минимум знаний.

см. тема №13, 14, 15 части А.

Задания части С.

Тема №1: «Взаимосвязь различных классов неорганических веществ».

Обязательный минимум знаний.

Схема генетической связи веществ.

+O2 +H2O

металл основной оксид основание соль

неметалл кислотный оксид кислота соль

+O2 +H2O

Дополнительная информация: Габриэлян О. С., Химия 8 кл., 2008г., § 42.

Тема №2: «Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе».

Обязательный минимум знаний.

Алгоритм решения расчетных задач на нахождение массы выпавшего осадка по уравнению реакции:

-

Составить уравнение реакции, уравнять его.

-

По таблице растворимости определить в правой части реакции осадок, обозначить его ↓.

-

Рассчитать массу вещества в растворе по формуле:

m(вещества) = m(раствора)∙ω.

-

Рассчитать количество вещества по формуле: n = m/M.

-

По уравнению реакции определить количество вещества того вещества, которое выпало в осадок.

-

Рассчитать массу осадка по формуле: m = M·n.

Пример. К 80 г раствора с массовой долей гидроксида натрия 5% добавили избыток раствора сульфата меди (II). Определите массу выпавшего осадка.

Решение.

-

Составляем уравнение реакции: NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2.

-

По таблице растворимости определяем, что в осадок выпадает гидроксид меди(II), тогда уравнение реакции принимает вид: NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓.

-

Рассчитаем массу NaOH по формуле m(вещества) = m(раствора)∙ω:

m(NaOH)=80г · 0,05= 4г.

-

Рассчитаем количество вещества NaOH по формуле m = M·n:

n(NaOH)= 4г/40г/моль=0,1моль.

-

По уравнению реакции определяем (по коэффициентам перед веществами), что n(Cu(OH)2)=1/2n(NaOH)→n(Cu(OH)2)=0,05моль.

-

Рассчитаем массу Cu(OH)2 (осадок) по формуле m = M·n:

m(Cu(OH)2)= 98г/моль∙0,05моль = 4,9г.

Ответ: 4,9 г.

Необходимые формулы:

-

m = M·n; n = m/M.

-

m(в-ва)=m(р-ра)·ω; m(р-ра)=m(в-ва)/ω.

-

V=Vm·n; n=V/Vm.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА

Еще в школе, сидя на уроках химии, все мы помним таблицу на стене класса или химической лаборатории. Эта таблица содержала классификацию всех известных человечеству химических элементов, тех фундаментальных компонентов, из которых состоит Земля и вся Вселенная. Тогда мы и подумать не могли, что таблица Менделеева бесспорно является одним из величайших научных открытий, который является фундаментом нашего современного знания о химии.

На первый взгляд, ее идея выглядит обманчиво просто: организовать химические элементы в порядке возрастания веса их атомов. Причем в большинстве случаев оказывается, что химические и физические свойства каждого элемента сходны с предыдущим ему в таблице элементом. Эта закономерность проявляется для всех элементов, кроме нескольких самых первых, просто потому что они не имеют перед собой элементов, сходных с ними по атомному весу. Именно благодаря открытию такого свойства мы можем поместить линейную последовательность элементов в таблицу, очень напоминающую настенный календарь, и таким образом объединить огромное количество видов химических элементов в четкой и связной форме. Разумеется, сегодня мы пользуемся понятием атомного числа (количества протонов) для того, чтобы упорядочить систему элементов. Это помогло решить так называемую техническую проблему «пары перестановок», однако не привело к кардинальному изменению вида периодической таблицы.

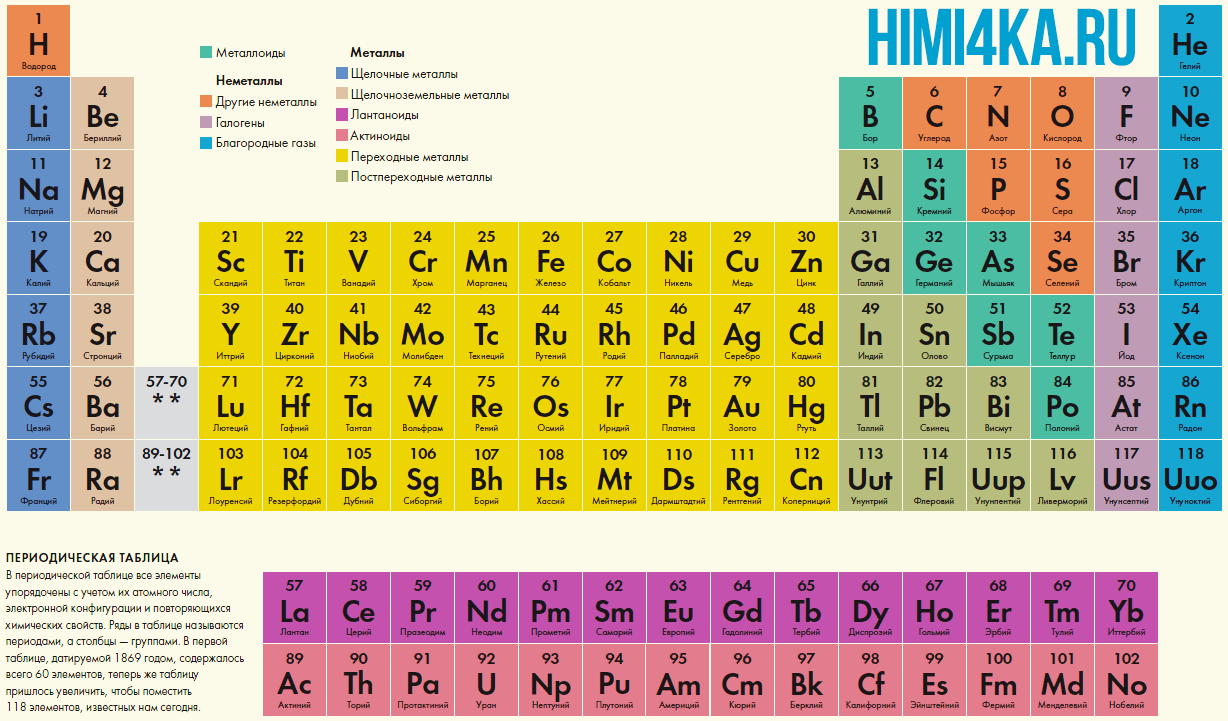

В периодической таблице Менделеева все элементы упорядочены с учетом их атомного числа, электронной конфигурации и повторяющихся химических свойств. Ряды в таблице называются периодами, а столбцы группами. В первой таблице, датируемой 1869 годом, содержалось всего 60 элементов, теперь же таблицу пришлось увеличить, чтобы поместить 118 элементов, известных нам сегодня.

Периодическая система Менделеева систематизирует не только элементы, но и самые разнообразные их свойства. Химику часто бывает достаточно иметь перед глазами Периодическую таблицу для того, чтобы правильно ответить на множество вопросов (не только экзаменационных, но и научных).

The YouTube ID of 1M7iKKVnPJE is invalid.

Периодический закон

Существуют две формулировки периодического закона химических элементов: классическая и современная.

Классическая, в изложении его первооткрывателя Д.И. Менделеева: свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости от величин атомных весов элементов.

Современная: свойства простых веществ, а также свойства и формы соединений элементов находятся в периодической зависимости от заряда ядра атомов элементов (порядкового номера).

Графическим изображением периодического закона является периодическая система элементов, которая представляет собой естественную классификацию химических элементов, основанную на закономерных изменениях свойств элементов от зарядов их атомов. Наиболее распространёнными изображениями периодической системы элементов Д.И. Менделеева являются короткая и длинная формы.

Группы и периоды Периодической системы

Группами называют вертикальные ряды в периодической системе. В группах элементы объединены по признаку высшей степени окисления в оксидах. Каждая группа состоит из главной и побочной подгрупп. Главные подгруппы включают в себя элементы малых периодов и одинаковые с ним по свойствам элементы больших периодов. Побочные подгруппы состоят только из элементов больших периодов. Химические свойства элементов главных и побочных подгрупп значительно различаются.

Периодом называют горизонтальный ряд элементов, расположенных в порядке возрастания порядковых (атомных) номеров. В периодической системе имеются семь периодов: первый, второй и третий периоды называют малыми, в них содержится соответственно 2, 8 и 8 элементов; остальные периоды называют большими: в четвёртом и пятом периодах расположены по 18 элементов, в шестом — 32, а в седьмом (пока незавершенном) — 31 элемент. Каждый период, кроме первого, начинается щелочным металлом, а заканчивается благородным газом.

Физический смысл порядкового номера химического элемента: число протонов в атомном ядре и число электронов, вращающихся вокруг атомного ядра, равны порядковому номеру элемента.

Свойства таблицы Менделеева

Напомним, что группами называют вертикальные ряды в периодической системе и химические свойства элементов главных и побочных подгрупп значительно различаются.

Свойства элементов в подгруппах закономерно изменяются сверху вниз:

- усиливаются металлические свойства и ослабевают неметаллические;

- возрастает атомный радиус;

- возрастает сила образованных элементом оснований и бескислородных кислот;

- электроотрицательность падает.

Все элементы, кроме гелия, неона и аргона, образуют кислородные соединения, существует всего восемь форм кислородных соединений. В периодической системе их часто изображают общими формулами, расположенными под каждой группой в порядке возрастания степени окисления элементов: R2O, RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7, RO4, где символом R обозначают элемент данной группы. Формулы высших оксидов относятся ко всем элементам группы, кроме исключительных случаев, когда элементы не проявляют степени окисления, равной номеру группы (например, фтор).

Оксиды состава R2O проявляют сильные основные свойства, причём их основность возрастает с увеличением порядкового номера, оксиды состава RO (за исключением BeO) проявляют основные свойства. Оксиды состава RO2, R2O5, RO3, R2O7 проявляют кислотные свойства, причём их кислотность возрастает с увеличением порядкового номера.

Элементы главных подгрупп, начиная с IV группы, образуют газообразные водородные соединения. Существуют четыре формы таких соединений. Их располагают под элементами главных подгрупп и изображают общими формулами в последовательности RH4, RH3, RH2, RH.

Соединения RH4 имеют нейтральный характер; RH3 — слабоосновный; RH2 — слабокислый; RH — сильнокислый характер.

Напомним, что периодом называют горизонтальный ряд элементов, расположенных в порядке возрастания порядковых (атомных) номеров.

В пределах периода с увеличением порядкового номера элемента:

- электроотрицательность возрастает;

- металлические свойства убывают, неметаллические возрастают;

- атомный радиус падает.

Элементы таблицы Менделеева

Щелочные и щелочноземельные элементы

К ним относятся элементы из первой и второй группы периодической таблицы. Щелочные металлы из первой группы — мягкие металлы, серебристого цвета, хорошо режутся ножом. Все они обладают одним-единственным электроном на внешней оболочке и прекрасно вступают в реакцию. Щелочноземельные металлы из второй группы также имеют серебристый оттенок. На внешнем уровне помещено по два электрона, и, соответственно, эти металлы менее охотно взаимодействуют с другими элементами. По сравнению со щелочными металлами, щелочноземельные металлы плавятся и кипят при более высоких температурах.

Показать / Скрыть текст

| Щелочные металлы | Щелочноземельные металлы |

| Литий Li 3 | Бериллий Be 4 |

| Натрий Na 11 | Магний Mg 12 |

| Калий K 19 | Кальций Ca 20 |

| Рубидий Rb 37 | Стронций Sr 38 |

| Цезий Cs 55 | Барий Ba 56 |

| Франций Fr 87 | Радий Ra 88 |

Лантаниды (редкоземельные элементы) и актиниды

Лантаниды — это группа элементов, изначально обнаруженных в редко встречающихся минералах; отсюда их название «редкоземельные» элементы. Впоследствии выяснилось, что данные элементы не столь редки, как думали вначале, и поэтому редкоземельным элементам было присвоено название лантаниды. Лантаниды и актиниды занимают два блока, которые расположены под основной таблицей элементов. Обе группы включают в себя металлы; все лантаниды (за исключением прометия) нерадиоактивны; актиниды, напротив, радиоактивны.

Показать / Скрыть текст

| Лантаниды | Актиниды |

| Лантан La 57 | Актиний Ac 89 |

| Церий Ce 58 | Торий Th 90 |

| Празеодимий Pr 59 | Протактиний Pa 91 |

| Неодимий Nd 60 | Уран U 92 |

| Прометий Pm 61 | Нептуний Np 93 |

| Самарий Sm 62 | Плутоний Pu 94 |

| Европий Eu 63 | Америций Am 95 |

| Гадолиний Gd 64 | Кюрий Cm 96 |

| Тербий Tb 65 | Берклий Bk 97 |

| Диспрозий Dy 66 | Калифорний Cf 98 |

| Гольмий Ho 67 | Эйнштейний Es 99 |

| Эрбий Er 68 | Фермий Fm 100 |

| Тулий Tm 69 | Менделевий Md 101 |

| Иттербий Yb 70 | Нобелий No 102 |

Галогены и благородные газы

Галогены и благородные газы объединены в группы 17 и 18 периодической таблицы. Галогены представляют собой неметаллические элементы, все они имеют семь электронов во внешней оболочке. В благородных газахвсе электроны находятся во внешней оболочке, таким образом с трудом участвуют в образовании соединений. Эти газы называют «благородными, потому что они редко вступают в реакцию с прочими элементами; т. е. ссылаются на представителей благородной касты, которые традиционно сторонились других людей в обществе.

Показать / Скрыть текст

| Галогены | Благородные газы |

| Фтор F 9 | Гелий He 2 |

| Хлор Cl 17 | Неон Ne 10 |

| Бром Br 35 | Аргон Ar 18 |

| Йод I 53 | Криптон Kr 36 |

| Астат At 85 | Ксенон Xe 54 |

| — | Радон Rn 86 |

Переходные металлы

Переходные металлы занимают группы 3—12 в периодической таблице. Большинство из них плотные, твердые, с хорошей электро- и теплопроводностью. Их валентные электроны (при помощи которых они соединяются с другими элементами) находятся в нескольких электронных оболочках.

Показать / Скрыть текст

| Переходные металлы |

| Скандий Sc 21 |

| Титан Ti 22 |

| Ванадий V 23 |

| Хром Cr 24 |

| Марганец Mn 25 |

| Железо Fe 26 |

| Кобальт Co 27 |

| Никель Ni 28 |

| Медь Cu 29 |

| Цинк Zn 30 |

| Иттрий Y 39 |

| Цирконий Zr 40 |

| Ниобий Nb 41 |

| Молибден Mo 42 |

| Технеций Tc 43 |

| Рутений Ru 44 |

| Родий Rh 45 |

| Палладий Pd 46 |

| Серебро Ag 47 |

| Кадмий Cd 48 |

| Лютеций Lu 71 |

| Гафний Hf 72 |

| Тантал Ta 73 |

| Вольфрам W 74 |

| Рений Re 75 |

| Осмий Os 76 |

| Иридий Ir 77 |

| Платина Pt 78 |

| Золото Au 79 |

| Ртуть Hg 80 |

| Лоуренсий Lr 103 |

| Резерфордий Rf 104 |

| Дубний Db 105 |

| Сиборгий Sg 106 |

| Борий Bh 107 |

| Хассий Hs 108 |

| Мейтнерий Mt 109 |

| Дармштадтий Ds 110 |

| Рентгений Rg 111 |

| Коперниций Cn 112 |

Металлоиды

Металлоиды занимают группы 13—16 периодической таблицы. Такие металлоиды, как бор, германий и кремний, являются полупроводниками и используются для изготовления компьютерных чипов и плат.

Показать / Скрыть текст

| Металлоиды |

| Бор B 5 |

| Кремний Si 14 |

| Германий Ge 32 |

| Мышьяк As 33 |

| Сурьма Sb 51 |

| Теллур Te 52 |

| Полоний Po 84 |

Постпереходными металлами

Элементы, называемые постпереходными металлами, относятся к группам 13—15 периодической таблицы. В отличие от металлов, они не имеют блеска, а имеют матовую окраску. В сравнении с переходными металлами постпереходные металлы более мягкие, имеют более низкую температуру плавления и кипения, более высокую электроотрицательность. Их валентные электроны, с помощью которых они присоединяют другие элементы, располагаются только на внешней электронной оболочке. Элементы группы постпереходных металлов имеют гораздо более высокую температуру кипения, чем металлоиды.

Показать / Скрыть текст

| Постпереходные металлы |

| Алюминий Al 13 |

| Галлий Ga 31 |

| Индий In 49 |

| Олово Sn 50 |

| Таллий Tl 81 |

| Свинец Pb 82 |

| Висмут Bi 83 |

Неметаллы

Из всех элементов, классифицируемых как неметаллы, водород относится к 1-й группе периодической таблицы, а остальные — к группам 13—18. Неметаллы не являются хорошими проводниками тепла и электричества. Обычно при комнатной температуре они пребывают в газообразном (водород или кислород) или твердом состоянии (углерод).

Показать / Скрыть текст

| Неметаллы |

| Водород H 1 |

| Углерод C 6 |

| Азот N 7 |

| Кислород O 8 |

| Фосфор P 15 |

| Сера S 16 |

| Селен Se 34 |

| Флеровий Fl 114 |

| Унунсептий Uus 117 |

А теперь закрепите полученные знания, посмотрев видео про таблицу Менделеева и не только.

Отлично, первый шаг на пути к знаниям сделан. Теперь вы более-менее ориентируетесь в таблице Менделеева и это вам очень даже пригодится, ведь Периодическая система Менделеева является фундаментом, на котором стоит эта удивительная наука.