Инсценировка рассказа Н. Тэффи

«Экзамен»

Разработка

Ануфриевой Е.Г.

Действующие

лица:

1-й

актёр

1-й

актёр

Маничка

(это

не ошибка, у Тэффи именно так.)

Учитель.

Звучит

музыка из немого кино, звук строго кинопроектора, на сцене появляются два

актёра, танцуют, музыка «убыстряется», актёры пытаются успеть за ней,

сбиваются, падают, встают, суетятся, музыка замедляется, актёры- тоже, звук

разбитой пластинки, актёры падают.

1-й

и 2-й (сидя

на полу)

вместе: Экзамен

1- й. На

подготовку к экзамену по географии дали три дня.

2 – й. Два из них

Маничка потратила на примерку нового корсета с настоящей планшеткой.

1-й. На третий

день вечером села заниматься.

Маничка

садится за стол, разворачивает карту, открывает книгу, пытается читать, смотрит

на карту, пыхтит, охает, в отчаянье бросает книгу.

Маничка: ничего

не знаю, ровно ничего! Ни рек, ни гор, ни городов, ни морей, ни заливов, ни

бухт, ни губ, ни перешейков – ровно ничего.

А их было много, и

каждая штука чем-нибудь славится.

Индийское море

славится…. (подглядывает в книгу) тайфуном, Вязьма – (опять смотрит в

книгу)… пряниками, Пампасы – лесами, Льяносы – что за льяносы такие?… степями,

Венеция! (задумывается смотрин на в карту) находится в Италии (изображает

гондольера, напевает)

Близ мест, где

царствует Венеция златая,

Один, ночной гребец, гондолой управляя….. Венеция славится каналами!

Китай (изображает

китаянку, пытается станцевать китайский танец)– уважением к предкам.

Все славилось! (садится

обратно за стол)

Хорошая славушка

дома сидит, а худая по свету бежит –(смотрит в книгу) и даже Пинские

болота славились… (обнимает себя за плечи, изображает, что замёрзла) ли-ли-ли

–хораа-а-а-адками!

Дааа… вызубрить

названия я, может быть, и успела бы, но уж со славой ни за что не справиться.

– Господи,

дай выдержать экзамен по географии рабе твоей Марии!

(пишет на

полях карты)

1-й. (подглядывая)

И написала на полях карты:

Маничка: Господи,

дай!

2-й. Три раза.

Маничка: Господи,

дай! Господи, дай!

Вот напишу

двенадцать раз «Господи, дай», тогда выдержу экзамен. (пишет)

– Ага! Рада,

что до конца дописала. Нет, матушка! Хочешь выдержать экзамен, так напиши еще

двенадцать раз, а лучше и все двадцать.

1. Достала

тетрадку, так как на полях карты было места мало, и села писать. 2. Писала и

приговаривала:

Маничка: Воображаешь,

что двадцать раз напишешь, так и экзамен выдержишь? Нет, милая моя, напиши-ка

пятьдесят раз! Может быть, тогда что-нибудь и выйдет. Пятьдесят? Обрадовалась,

что скоро отделаешься! А? Сто раз, и ни слова меньше…

1-й. Перо трещит

и кляксит.

2- й. Маничка

отказывается от ужина и чая.

1- й. Ей некогда.

2- й. Щеки у нее горят,

1-й. ее всю трясет

от спешной, лихорадочной работы.

2-й. В три часа

ночи,

1. исписав две

тетради и кляпспапир,

2.

она уснула над столом.

(музыка, танец

, перестановка, раскладывают билеты, надевают фартуки)

1-й. У меня

каждую минуту сердце останавливается на полчаса!

Маня Куксина,

Ты какие билеты вызубрила? А? Вот замечай как следует: лодочкой – это пять

первых номеров, а трубочкой пять следующих, а с уголками…

Маничка: (сказала

гордо)

Стыдно так

мошенничать! Нужно учиться для себя, а не для отметок.

(Входит

учитель, равнодушно собрал все билеты и, аккуратно расправив, перетасовал их.

Тихий стон прошел по классу.)

Учитель. – Госпожа

Куксина! Пожалуйте сюда. (Маничка берёт билет) и Маничка. Климат

Германии.

Природа Америки.

Города Северной Америки»…

Учитель. Пожалуйста,

госпожа Куксина. Что вы знаете о климате Германии?

Маничка. Климат

Германии славится тем, что в нем нет большой разницы между климатом севера и

климатом юга, потому что Германия, чем южнее, тем севернее…

Учитель. (приподнял

очки и внимательно посмотрел Маничку). Так-с! Вы ничего не знаете о

климате Германии, госпожа Куксина. Расскажите, что вы знаете о природе Америки?

Маничка. (опустила

голову и кротко ответила ) Америка славится…. Пампасами. (выждав минуту,

прибавила чуть слышно) А Пампасы -Льяносами.

Учитель (вздохнул

шумно, точно проснулся, и сказал с чувством)

Садитесь,

госпожа Куксина!… Следующий экзамен будет по истории.

Смотрите! Двух

переэкзаменовок вам не дадут, готовьтесь как следует, а то останетесь на второй

год! Срам какой!

***

(Музыка

перестановка)

1. Весь следующий

день Маничка была подавлена.

Маничка. (в руках

у неё обёртки от мороженого, хрипит) Хотела развлечься и купила у мороженщика

десять порций фисташкового,

2. (с большой

бутылкой лекарства в одной руке и с ложкой в другой, пытается заставить Маничку

выпить лекарство) а вечером уже не по своей воле приняла касторку.

1. Зато на другой

день – последний перед экзаменами – пролежала на диване, читая «Вторую жену»

Марлитта,

Маничка. (оправдываясь)

Ну, да! Чтобы дать отдохнуть голове, переутомленной географией.

2. Вечером села за

Иловайского и робко написала десять раз подряд: «Господи, дай…»

Маничка. (Усмехнулась

горько и сказала) Десять раз! Очень Богу нужно десять раз! Вот написать бы

раз полтораста, другое дело было бы! (пишет)

1. (В образе

тётки, зевая и крестясь)В шесть часов утра тетка из соседней комнаты услышала,

как Маничка говорила сама с собой на два тона.

Маничка. Не могу

больше! Ух, не могу!

– Ага! Не

можешь! Тысячу шестьсот раз не можешь написать «Господи, дай», а экзамен

выдерживать – так это ты хочешь! Так это тебе подавай! За это пиши двести тысяч

раз! Нечего! Нечего!

Тётка. Нельзя

так. Зубрить тоже в меру нужно. Переутомишься – ничего завтра ответить не

сообразишь, иди спать. (уходят)

( музыка,

танец , перестановка, раскладывают билеты, надевают фартуки)

1. У меня

каждую минуту сердце останавливается на полчаса!

Маничка. Господи,

дай!. Успеть бы только исписать ровно шестьсот раз, и я блестяще выдержу…

Учитель (садится

за стол) Госпожа Куксина Мария!

Маничка. Нет, не

успела!

Учитель. Что вы

знаете о войнах Анны Иоанновны, госпожа Куксина, и об их последствиях?

Маничка. Жизнь

Анны Иоанновны была чревата… Анна Иоанновна чревата… Войны Анны Иоанновны были

чреваты…

Последствия

у Анны Иоанновны были чреватые…

Учитель. Не

расскажете ли теперь, госпожа Куксина, почему Орлеанская дева была

прозвана Орлеанской?

Ну-с?

Почему же ее прозвали Орлеанской?

Маничка (пыхтит,

закатывает глаза, крестится и, наконец, выдаёт)

Потому что

она была девица.

Музыка,

перестановка.

Конспект урока

Первый слайд. «Два лица Тэффи – » ….. «» (рассказ «Блин»)

Второй слайд. Происхождение Тэффи.

Родившись в семье успешного юриста, Надежда могла не заботиться о будущем, а просто ожидать хорошего замужества, растить детей. Но была в ее семье какая-то особенность. Две дочери выросли очень беспокойными и талантливыми. Вероятнее всего любовь к литературе привила дочкам мама — Варвара Александровна, в девичестве Гойер, имевшая французские корни.

Слово преподавателя:

Тэффи… Это сейчас имя почти не известно, а в начале 20 столетия, до революции, Тэффи была очень популярна и читателями очень любима. Знали ее только под этим именем. Сборники рассказов постоянно переиздавались, со сцены не сходили ее комедии и скетчи; журналы и газеты, где она сотрудничала, были особенно читаемы, нарасхват. Ее тогдашнюю известность можно без преувеличения назвать славой: были выпущены духи и конфеты, которые назывались – “Тэффи”

Ею заинтересовался и хотел склонить на свою сторону сам Григорий Распутин. Есть воспоминания писательницы о двух встречах с ним.

Словечки ее знали и повторяли, газетные фельетоны становились анекдотами, расхожими остротами. Хотя многие просто не знали, кто является автором этих строк, острот, словечек, вроде вот таких, с горькой иронией сказанных по случаю. Когда во время первой мировой войны возникли трудности с мясом и ели конину, кухарка в ее фельетоне ангажировала обед словами: “Барыня! Лошади поданы!” (рассказ “Быт глубокого тыла”)

Тэффи писала для массового читателя, и потому среди поклонников ее таланта были люди всех возрастов и сословий, начиная от почтово-телеграфных чиновников и аптекарских учеников до императора Николая ІІ.

Александр Куприн не случайно называл писательницу единственной, оригинальной, чудесной Тэффи, которую любили все без исключения.

И хотя во все времена юмор не считался делом серьезным, современники – Бунин, Куприн, С.Черный, Сологуб, Б.Зайцев, Мережковский – относились к Тэффи как к серьезному художнику и высоко ценили ее редкостный талант.

“Прежние писательницы приучили нас ухмыляться при виде женщины, берущейся за перо, но Аполлон сжалился и послал нам в награду Тэффи, не “женщину-писательницу”, а писателя большого, глубокого и своеобразного”. (С.Черный)

Третий слайд. «О своем рождении»

«Я родилась в Петербурге весной (это 24 апреля 1872 года), а, как известно, наша петербургская весна весьма переменчива: то сияет солнце, то идет дождь. Поэтому и у меня, как на фронтоне древнего греческого театра, два лица: смеющееся и плачущее»

Четвертый слайд. Тэффи – псевдоним или фамилия?

Тэффи – псевдоним

Настоящая фамилия – Надежда Александровна Лохвицкая

История псевдонима рассказана самой писательницей в рассказе «Псевдоним»

А под этим псевдонимом скрывалась прелестная Надежда Александровна Лохвицкая.

Пятый слайд. Как появился псевдоним Тэффи?

Надя искала его долго, мучительно размышляя: «Нужно такое имя, которое принесло бы счастье. Лучше всего имя какого-нибудь дурака — дураки всегда счастливые». Однажды такой дурак, вдобавок везучий, ей вспомнился: звали его Степан, для домашних — Стеффи. Отбросив первую букву имени, «дабы дурак не зазнался», Надя подписала одну из своих пьес: «Тэффи».

Слово преподавателя:

Избрав псевдоним Тэффи, она писала чудесные юмористические произведения, что само по себе было, да и остается редкостью — женщин-юмористов не так много. Рассказами и фельетонами Тэффи зачитывались, и в начале XX века мир русской прозы имел уже не только короля сатиры и юмора — блистательного Аркадия Аверченко, но и обрел королеву — Тэффи.

Перед революцией обе столицы России — и Москва, и Питер — сходили по Тэффи с ума. Из-за нее стрелялись, и не раз, даже не будучи знакомыми с нею.

Сам Николай II, обсуждая, что должно быть в альбоме к 300-летию Дома Романовых, воскликнул, что Тэффи хочет видеть в нем непременно: «Тэффи! Только ее. Никого, кроме нее, не надо. Одну Тэффи!»

Шестой слайд. Сборник рассказов Тэффи.

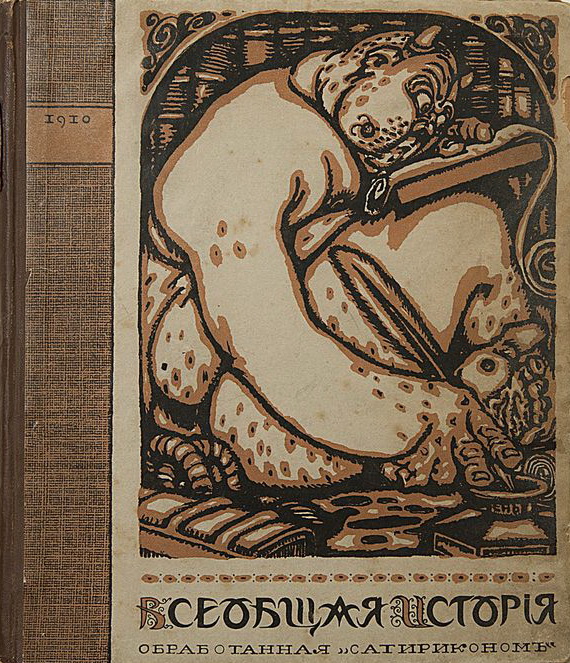

В 1910 году вышел первый двухтомник «Юмористических рассказов» Тэффи. Следом появились духи «Тэффи» и одноименные конфеты.

Седьмой слайд. Шоколадные конфеты Тэффи.

Шоколадные конфеты «Тэффи» и духи с таким же названием раскупались мигом.

Слово преподавателя:

А еще Тэффи стала героиней в глазах молодежи: вот уж кто рвал из рук выпуски «Сатирикона» и «Русского слова»! И первая ее книга «Юмористические рассказы», изданная в 1910 году, до революции была переиздана десять раз! Тогда же она выпустит сборник «Человекообразные», «Дым без огня», «Карусель» и «И стало так», а театры начали ставить ее пьесы.

Восьмой слайд. Подарок для Тэффи.

Получив в подарок огромную коробку, писательница обзвонила друзей с приглашением на чаепитие.

Слово преподавателя:

Девятый слайд. к 1910 году её уже знала вся Россия…

Слово преподавателя:

Её герои — гимназисты и телеграфисты, журналисты и чиновники, чудаки и недотёпы жили обычной жизнью обыкновенного человека, более озабоченного своей собственной судьбой, нежели судьбами огромного и зачастую непонятного мира. Читатели, узнавая себя в её книгах, сами же над собой и посмеивались.

Десятый слайд. Творчество Тэффи.

Юмористические рассказы. Стихи Тэффи часто становились романсами. Она любила напевать их под гитару. Пел ее романсы Александр Вертинский.

Звучит песня на стих. Тэффи.

- слайд. Анализ рассказа

из сборника рассказов «Ничего подобного», изданный «Новым Сатириконом» в 1916 году. Рассказ «Блин».

Самостоятельное чтение рассказа Тэффи «Блин»

Беседа по прочитанному:

— о чем этот рассказ?

(о том, как русские и итальянцы говорили о своей родной стране)

— что не устраивало итальянцев в русском языке?

(Много шипящих и «свистящих», «А у вас все свистят да шипят».)

-Как объяснили этот факт русские?

(«у нас очень богатый язык. В нашем языке находятся все существующие в мире звуки».)

-еще что не устраивало итальянцев?

(«У вас еще снег лежит в конце февраля, а у нас какая красота!»)

-как удалось разубедить русским итальянцев?

(«У нас в феврале масленица. Блины едим.»)

-Знали ли итальянцы, что такое масленица и что такое блины?

(Нет)

12-й слайд. Этимология слова «блин»

Слово «блин» известно в русском языке с XV в. Слово «блин» как название круглой тонкой лепешки, испеченной из жидкого теста, упоминается в «Домострое». Но старшей является форма «млинъ», известная с XIV в.

13-й слайд. Русское национальное блюдо.

Первые блины появились, когда был собран первый урожай. Именно блины сегодня являются визитной карточкой любого русского ресторана и, конечно, русской Масленицы.

14-й слайд. Русский праздник.

Масленица — исконно русский праздник, сохранившийся с языческих времен, это последний праздник зимы, который начинается за восемь дней до Великого поста.

Каждый день масленицы имеет свое название.

Слово преподавателя:

При слове «масленица» в памяти встают картины веселых зимних дней, наполненных гамом и шумом, вкусными запахами блинов, перезвоном колокольчиков, украшавших нарядные тройки. Сияющие на солнце купола церквей, горящие, как жар, медные самовары, весёлые гулянья.

Масленица – это единственный праздник, который сохранился из дохристиантского периода нашего народа. Отсюда следует, что Масленица – это самый древний праздник из всех существующих на сегодняшний день.

В те далекие времена Масленица несла в себе достаточно богатый смысл. Это и плодородие в новом году (сожжение чучела), и поминание предков (отсюда и блины. Никого символа Солнца. У славян блины – это только поминание предков), которые могли повлиять на плодородие, и обильный стол, кулачные бои и скачки.

Древний славянский праздник, который нужно отмечать очень весело. А иначе – урожая не будет.

Предки в этом толк знали.

Много русских художников на своих полотнах запечатлели этот замечательный веселый праздник – Масленицу. Примером тому служат картины Бориса Кустодиева:

Слайды с 15 -20 (картины художника)

Слово преподавателя:

Показанная здесь «Масленица» очень характерна для творчества Кустодиева. Созданная в 1919 году, во время гражданской войны, голода, разрухи, картина проникнута верой в бессмертие России, ее народа, праздников, истории. В ней художник переносит зрителей в мир света, радости, достатка, где люди довольны жизнью: по улицам, ныряя на спусках, проносятся нарядные тройки и легкие санки, под солнцем сверкает иней и гирлянды разноцветных шаров, вьются цветные флажки на каруселях и балаганах. Где этот праздник, в каком городе России — неизвестно. Да это и не важно. Это образ России, каким его видел великий художник.

-какой фразой заканчивается рассказ Тэффи?

(чтобы было весело!)

-что значит эта фраза для русского народа? Для России?

( люди несмотря на трудности умели радоваться, веселиться, отмечать праздники, Россия всегда славилась широким размахом русских народных гуляний, праздников. Это древний славянский праздник, который нужно отмечать очень весело. А иначе – урожая не будет.

Неслучайно какой еще эпитет используют к слову «масленица», говоря о празднике?

-Широкая Масленица (т.е. праздник, который охватывает все слои населения, не оставляя никого равнодушным)

Звучит песня «Масленица» (релакспауза)

-Ребята, а как пекутся блины?

-Какие блины бывают? С какими начинками?

-Какие секреты вы знаете при приготовлении блинов?

-Готовите вы сами блины?

-Какие поговорки есть про блины и Масленицу?

(Масленица – объедуха, деньги приберуха.

Масленица семь дней гуляет.

Масленица идёт, блин да мёд несёт.

Масленица без блинов и именины без пирогов не бывают.

На горах покататься, в блинах поваляться.

Не житьё, а Масленица.

Пришла Масленица – кататься.

Широко живёшь, маслено ешь.

Не всё коту масленица.

Где блины, тут и мы.)

-В чем комичность ситуации рассказа «Блин»?

Как русские объясняли иностранцу, что такое блин.

-найдите примеры из текста, зачитайте.

(Для получения этого последнего берется окружность в три вершка в диаметре. Пи-эр квадрат заполняется массой из муки с молоком и дрожжами. Затем все это сооружение подвергается медленному действию огня, отделенного от него железной средой. Чтобы сделать влияние огня на пи-эр квадрат менее интенсивным, железная среда покрывается олеиновыми и стеариновыми кислотами, т. е. так называемым маслом.)

-что такое пи-эр?

(площадь круга (греческая буква пи) обозначает константу, выражающую отношение длины окружности к его диаметру или площади круга к квадрату его радиуса.)

Идея рассказа :

Написанный рассказ в 1916 году . в период первой мировой войны (Италия, у которой обострились отношения из-за Балкан с Австрией, вышла из «Тройственного союза» и в 1916 г. выступила на стороне «Антанты».

Однако итальянцы оказались неспособными выдержать удар австрийцев, что побудило короля обратиться за помощью к России.

Тут как раз и пригодилось подготовленное Брусиловым наступление на Юго-Западным фронте, которое должно было отвлечь на себя силы австрийцев. )

Автор показывает не только ВЕЛИЧИЕ И БОГАТСТВО РУССКОГО ЯЗЫКА, но вместе с тем выражает надежду на освобождение родины от иностранных интервентов, т.о. звучит вера в светлое будущее России. Вот почему юмор Тэфии был уместен именно в это время.

Рефлексия.

-Как вы думаете, ребята, что мы должны добавить в заголовок по творчеству Тэффи, проанализировав рассказ?

«Два лица Тэффи – » смеющееся и плачущее»»

— какое у меня лицо? Выберите смайлик, соответствующий вашему настроению.

Итого урока:

«я был очень активен»- «5»

«я был не очень активен» — «4»

«я только слушал» — «3»

Домашнее задание:

Приготовить рассказ о том, как встречали Масленицу в разные времена (обычаи, игры, блюда).

Прочитать рассказ «Широкая Масленица» Тэффи.

Горловская гимназия «Интеллект»

Разработка

плана-конспекта урока по литературе

для учащихся 11-го класса по теме

«Тэффи. Художественный мир писателя»

Подготовила Волошинова Е.Я.

2017

Тема урока. «Тэффи. Художественный мир писателя».

Цель урока: знакомство с жизнью и творчеством Тэффи на примере рассказа «Ваня Щеголёк».

Задачи урока:

1. Образовательные:

-Познакомить учащихся с творчеством Н.А. Тэффи (Лохвицкой).

— Учить учащихся осмысленно читать художественный текст, анализировать его, оценивать поведение героев, высказывать своё мнение.

-Понять, в чем особенности художественного мира писателя.

2. Развивающие:

-Развить навык устной речи

Развить умение анализировать, сравнивать, обобщать;

-Развить память, внимание

3. Воспитательные:

-Воспитать интерес к творчеству писателя, чувство гуманизма.

Тип урока: формирование новых знаний.

Форма урока: урок-рассуждение.

Материально-дидактическое оснащение урока: презентация, тексты рассказа, мультимедийный проектор.

Методы:

1. По источнику знаний:

-

Словесные.

-

Наглядные.

-

Практические.

2. В зависимости от характера познавательной деятельности:

-

Проблемный метод.

-

Частично – поисковый

3. По дидактическим целям.

-

Метод повторения, закрепления знаний.

-

Метод применения знаний.

Содержание учебного материала.

Чтение и анализ рассказа Н.А. Тэффи «Ваня Щеголёк».

Ход урока

І. Организационный момент.

ІІ. Мотивация учебной деятельности.

1. Эмоциональный настрой обучающихся.

2. Слово учителя

— Наш урок – урок — размышление. Значит, вы сегодня будете размышлять. Обратите внимание на тему нашего урока.

Как вы думаете, о чём?

Как понимаете свою задачу?

3. Определение цели и задач урока.

— Сегодня на уроке мы не только познакомимся с новым автором и новыми героями, но и попытаемся понять их поведение, поступки.

— Сейчас я перечислю вам некоторые интересные факты из жизни этой писательницы, а вы попытаетесь определить её имя или хотя бы время, в которое она творила.

13-летней девочкой ходила к Л.Н.Толстому просить за князя Андрея, чтобы тот не умирал… Но от волнения не смогла внятно сформулировать мысль и получила от писателя только автограф;

Среди её читателей и почитателей были Николай II, Григорий Распутин, Владимир Ильич Ленин;

Е. Шварц называл её «королевой русского юмора»;

Саша Чёрный писал: «Аполлон сжалился и послал нам _________. Не женщину – писательницу, а писателя большого, глубокого и своеобразного».

Учитель: Правильно. Это Надежда Александровна Лохвицкая. Псевдоним Тэффи (1872-1952).

III. Восприятие нового материала.

1.Знакомство с биографией

Учитель: Прослушайте краткое сообщение вашей одноклассницы«Жизнь и творчество Тэффи (краткий обзор)».

2.Выступление учащейся (презентация, краткиекоментарии)

IV. Комплексное применение знаний.

Учитель: Итак, мы познакомились с биографией писателя. Представьте, что перед вами сама Тэффи. О чём бы вы хотели спросить у неё?

1.Ролевая игра (в класс входит учащаяся, которая изображает писательницу). Учащиеся задают вопросы

Учитель: «Тэффи-юмористка – культурный, умный, хороший писатель. Серьёзная Тэффи – неповторимое явление русской литературы, подлинное чудо, которому через сто лет будут удивляться» (Г. Иванов).

Учитель: Насколько справедлива вторая часть высказывания Георгия Иванова, мы сможем убедиться, прочитав рассказ «Ваня Щеголёк».

2. Работа с текстом рассказа. «Читаем с остановками». ( У каждого ученика распечатан текст)

Рассказ – самый трудный эпический жанр. Тэффи писала после А.П. Чехова, и мы можем заметить в её произведениях то, что свойственно прозе великого писателя: тонкую иронию, психологизм, изящество языка. Однако она сумела не только сохранить и свою редкую индивидуальность рассказчика, но и утвердить новый тип рассказа, где бытовые истории или житейские встречи оказываются поводом для лирико-философских раздумий о смысле бытия. Попытаемся это увидеть при чтении текста.

Чтение учителем и подготовленными учащимися текста произведения.

Учитель: Можно ли назвать это произведение «чудом», которому стоит удивляться? Ответ обоснуйте.

Учитель: Составьте синквейн к прочитанному рассказу.

3.Творческая работа. Составление синквейна (рефлексия на прочитанный текст).

(Зачитывание и обсуждение нескольких работ).

Беседа о прочитанном рассказе.

Учитель: Какова тема произведения?

—Учитель: Определите идею рассказа. Запись в тетрадь.

Учитель: Прочитайте экспозицию рассказа.

Учитель: От чьего лица ведётся повествование?

Учитель: Обратите внимание на стиль изложения. Что отличает поэтику Тэффи? (Запись в тетрадь: лаконизм, внимание к каждому слову, каждому знаку, определённая жесткость и изящество драматургии).

Учитель: Что даёт такая манера повествования?

V. Закрепление материала.

1. Работа с основной частью текста.

Учитель: Выпишите в тетрадь слова, помогающие составить портретную характеристику героя. (Молодой, яркий, горящий, баской, сросшиеся союзные брови…)

— Какие средства выразительности использует автор для характеристики героя? (эпитеты, сравнения, инверсию…). Приведите примеры, запишите их.

Учитель: Обратите внимание на речь героя. Почему так много просторечных слов? (Тэффи передаёт красоту простонародного языка и характеризует героя через речь).

Учитель: Значения просторечных слов раскрывает заранее подготовленный ученик. Толкование слов можно найти в словаре В.И. Даля. Например: всугонь – вдогонку, баской – красивый, пригожий, игрунок – шутник, векша – лесной зверёк, белка.

Учитель: Перечитайте воспоминания героя.

— Что добавляют они к его характеристике? Ответ запишите в тетрадь.

— Что объединяет эти воспоминания? Каким пронизаны настроением? (Воспоминания наполнены лиризмом, музыкальны.Герой любит родную землю, тонко чувствует природу, по-детски наивен…).

Учитель: Укажите средства выразительности, используемые автором для создания этих зарисовок.

2.Чтение эпилога. Запись выводов в тетрадь

Учитель: Как звучат последние строки рассказа?

— Что подчёркивается таким образом? (Трагизм происходящего: из жизни ушёл красивый молодой человек, полный сил…)

— Какой синтаксический приём создаёт ощущение невосполнимой потери? (Использование односоставных предложений, инверсии).

— Что противопоставляет Тэффи в рассказе?

— Каково ваше отношение к герою?

— Можно ли сказать, что история жизни и смерти Вани Щеголька стала поводом для раздумий о смысле бытия?

VI. Подведение итогов.

Учитель: Н. Тэффи говорила: «Больно тебе, читатель? Больно. И слава Богу, что больно. Слава Богу!». «Если больно, значит, ещё не всё потеряно, значит, ты человек!»

— А вас затронул ли рассказ о жизни героя?

-Можно ли сказать, что история Вани Щеголька — это искренний плач по человеческой жизни? Ответ обосновать.

— Так о чём же этот рассказ? (О жестокости войны, о жизни и смерти, о любви к родине, о русской душе).

Учитель: «Тэффи в нашей литературе (и только ли в нашей!) – явление единственное и едва ли повторимое. Многоликая, сама по себе, независимая, ни на кого не похожая Тэффи». Время неумолимо идёт вперёд, но рассказы Тэффи по-прежнему вызывают у читателя не только смех, но и слёзы. А значит, свою главную задачу – растормошить, задеть за живое, пронять жалостью – писательница выполнила полностью.

VII. Рефлексия

VIII.Оценивание

IХ. Домашнее задание.

Написать миниатюру «Впечатления от первой встречи с Тэффи».

.

Ваня Щеголёк

Г.Е. Жукову

Врач был опытный. Осмотрел раненого номер шестьдесят семь, сказал:

— Отделить и понаблюдать.

Я тоже стала опытная и поняла: «отделить и понаблюдать» значило, что номеру шестьдесят седьмому капут.

— До утра доживет? — спросила я тихонько.

Доктор поморщился, двинул губами вбок, приподнял глаза и ничего не сказал. Это значило: может быть, но вернее, что нет.

Мое дежурство кончится в двенадцать ночи. Передам ли я его живым — этот номер шестьдесят седьмой?

Его перенесли в уголок около двери — иначе отделить невозможно при нашей тесноте.

Он был очень молодой, какой-то весь яркий и горящий.

— Чего они на меня все морщатся? — сердито спросил он. — Думают — я помру? Ничего я не помру. Так и скажи им, что не помру. Выдумали тоже. Некогда мне.

— Что тебе некогда?

— Помирать некогда. Я домой поеду. Пускай смерть за мной всугонь бежит. Я от ей утекну. Я ни за что не помру. Некогда мне. Хочу домой. Дома красиво. Я и сам баской.

Он повернулся, чтобы я видела его лицо. Действительно, красив был. Смуглый, быстроглазый, с сросшимися союзными бровями — будто черная птица раскинула крылья.

Показал он лицо свое так просто, словно не его оно, а какая-нибудь посторонняя красивая вещь, что досталась ему случайно, он и радуется.

— Вот, смотри. Ну что тут скажешь?

— Лежи тихо, не вертись. А то больно будет.

— Домой хочу. Все красиво будет. Ничего дрянного не хочу. Прочь его. Раскидаю направо, налево.

Он вдруг раздвинул брови, полуоткрыл рот — словно улыбнулся.

— А видала ты, сестрица, как лебеди пьют? Дикие лебеди. У нас в Сибири много. Не видала? Нужно с подветру тихо подойти, камыш не рушить — ти-ихо. Он ведь не человек, он гордый, близко не подпустит. Тихонько смотри. А он грудью на воду ляжет, а той воды, что все видят да все знают, пить не станет. Он ударит клювом вправо, влево, размечет брызгами, разобьет гладь — гей! — да в самую в сердцевину, в нетронутую, в невиданную, в незнанную, голову окунет. А ты смотри, не дыхни. Он — не человек, он гордый, он не подпустит. Ты не видала? Я видал. А ты говоришь — помирать!

— Что ты, голубчик! Я не говорила. Бог даст, поправишься.

— Пущай смерть всугонь бежит — утекну. Я, Ваня Щеголек, первый бегун, первый игрунок. Мне некогда, мне еще надо на полянку ходить, ведмедя смотреть. Луна светит, томно ему. Лежит на спине, брюхо мохнато, лапы задрал, гнилую корягу цапает. Бренькает гнилье, щепится — брррынь. А ведмедь цапнет да слушает и урлит — уррр… Поет — ндра-вится. А зимой в мерлоге тихо уего. Тепло. Лапу сосет и сны снит. Снит, быдто лапу-то в мед запустил. Сосет. Сладко. А пчелы кругом так и звенят, так и гудят, заливаются. Шевельнулся, проснулся — ан и не пчелы, а собаки, псы человечьи, над мерлогой брешут, лают, заливаются. Страх в живот подступил. Вскочил — и нет ничего. И все сам наснил. Обидится, уляжется, опять лапу засосет; ведмежий покой до весны сладок. А весной вылезет — худой, шерсть мотается, шкура-бура болтается — смехота. А ты говоришь — помирать.

— Помолчи-ка ты лучше, усни.

— Не хочу спать. Некогда мне. Я домой хочу. Лесных-то людей, небось, не видала? А я увижу. Наши-товидали. В тайгу надо подальше да поглыбже, низком, ползком по подкорью, топориком врубаться, векшей продираться, гадючкойпрошныривать. А там полянка, а на полянке они и бывают. Сидят, лапти плетут. Как выскочишь на них, сразу гони, пугай, не давай им друг к дружке прицепиться, потому лесной человек кажный об одной ноге. У одного правая, у другого левая. Обнимутся вместе и побегут. И загубить могут христианскую душу. А как не дать им друг до дружки добежать да спариться, тут они на одной ножке прыг, скок да и свалятся. Тогда бери голой рукой, поясом вяжи, домой тащи, а он те и сказки, и песни, и было не было, все. А ты говоришь — помирать. Мне нельзя помирать, мне некогда. Я — Ваня Щеголек, первый бегун, первый игрунок. Пущай она за мной всугонь бежит. Я утекну. Плечи у меня широкие, ноги крепкие, и сам я баской. Ни за что не помру.

В полночь сменили меня. А утром я снова пришла в лазарет.

Спрашивать не хотелось. Пошла прямо к тому месту, к углу около двери.

Кровать стояла белая, тихая, ровная, застланная чистой, гладкой простыней.

Ровно, гладко… Нету Вани Щеголька.

Кончено.

«…Знаешь ты, как лебеди пьют? Дикие лебеди? Воду нетронутую, невиданную, незнанную?..»

Знаю.

История создания

Рассказ «Экзамен» вошёл в третий сборник рассказов Тэффи (Надежды Лохвицкой), который назывался «Юмористические рассказы». Книга 2 («Человекообразные»), который был издан в 1911г. Очевидно, 37-летняя писательница, только начавшая свою карьеру прозаика (она напечатала первый рассказ в 1905 г., а систематически печаталась с сатирическими и юмористическими рассказами в журналах «Сатирикон» с 1908 г. и «Русское слово» с 1909 г.), не могла обойти вниманием собственные гимназические годы. Многие писатели вспоминали их как время бессмысленной и утомительной зубрёжки.

О произведении

Рассказ «Свои и чужие» Тэффи был написан в 1912 году. Произведение представляет собой излюбленный жанр Надежды Тэффи – миниатюру, построенную на описании незначительного комического происшествия. В свойственной ей сатирической манере писательница высмеивает, как люди делятся на «чужих» и «своих» и как общаются между собой, исходя из этого разделения.

Рекомендуем читать онлайн краткое содержание «Свои и чужие», которое пригодится для читательского дневника и подготовки к уроку литературы.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Кучминой Надеждой Владимировной.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Литературное направление и жанр

Тэффи в своих рассказах продолжает реалистические сатирические и юмористические традиции Чехова. Но если Чехов в ранних рассказах предпочитал мягкий юмор, то Тэффи чаще прибегала к злой сатире. Так и в рассказе «Экзамен». Тэффи нисколько не сочувствует глупой и даже тупой гимназистке, которая сама виновата в переэкзаменовке и даже не понимает этого. Объектом сатирического осмеяния становится даже не сама Маня Куксина, а вся гимназическая система. Недаром же для имени героини Тэффи выбрала самое распространённое, а фамилия, созвучная со словом «кукситься», указывает на неудачливость и вечное недовольство.

Тест по рассказу

Проверьте запоминание краткого содержания тестом:

- /6

Вопрос 1 из 6

Кто является автором произведения «Свои и чужие»?

Начать тест

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

- Кирилл Малыш

5/6

- Арсен Арустамян

6/6

Герои, сюжет и композиция

Маничка Куксина – удивительный, но часто встречающийся среди девиц экземпляр. Её основная проблема отнюдь не в том, что она не умеет распределять время и сосредоточиться на главном (из трёх дней, отведённых на экзамен, два Маня примеряла корсет). Ученица гимназии совершенно не может установить причинно-следственные связи между явлениями. С её точки зрения, успех сдачи экзамена зависит от усердия и прилежания, но к чему применять это старание, значения не имеет.

Готовясь к географии, Маничка исписала две тетради и кляспапир загадочной фразой «Господи, дай». Очевидно, «дай сдать экзамен». Такое потребительское отношение к Богу как к волшебной палочке, которая исполняет желание сказавшего заклинание, свидетельствует не просто о глупости героини, но о жизненной позиции, свойственной человеку вообще. Однако Тэффи высмеивает не просто свойство русского характера надеяться на авось, порождённое беспечностью (это было бы юмористическое произведение). Сатирическому осмеянию подвергается гимназическая система, порождающая таких Мань.

Крошечный рассказ состоит из трёх частей. В первой описана подготовка Мани к экзамену по географии, во второй – сам экзамен, в третьей – подготовка и экзамен по истории. Вторая часть, кроме Мани, описывает её одноклассниц. Их волнение перед экзаменом естественно, но стратегия успеха почти такая же несостоятельная, как и у Мани. Но если главная героиня надеется на Божью помощь в ответ на её старания (как понятно, приложенные совсем не в том направлении), то одноклассницы прилагали недостаточные усилия, изучив только часть билетов и надеясь уже не на авось, а на собственную хитрость. Их стратегия особого загиба каждой пятёрки билетов могла бы привести к успеху, если бы не стратегия учителя, давно вычислившего хитрость и опытной рукой расправившего все билеты. Он, часть гимназической системы, прилежно борется за знания учениц, очевидно, не научив их учиться.

В третьей части, впрочем, появляется загадочна подруга Лиза Бекина, которая выдержала экзамены и уже перешла в следующий класс. Очевидно, эта ученица действует не согласно гимназической системе, а вопреки ей.

Для того чтобы показать типичность явления, Тэффи описывает второй экзамен, который абсолютно подобен первому: «В классе старая картина. Испуганный шепот и волнение, и сердце первой ученицы, останавливающееся каждую минуту на три часа, и билеты, гуляющие по столу на четырех ножках, и равнодушно перетасовывающий их учитель».

Да и сама Маня перед экзаменом и во время экзамена ведёт себя одинаково, будто никто из участников системы под названием образование не может разрушить смертоносную программу поражения: ни ученики, ни учителя. Разница для Мани состоит только в том, что перед первым экзаменом девочка примеряет целый день корсет, а перед вторым – читает исторический любовный роман «Вторая жена» Марлитта (на самом деле автор – женщина, Евгения Марлитт). Даже сердце первой ученицы перед первым и вторым экзаменом одинаково «каждую минуту останавливается на полчаса». И если для того, чтобы стать первой ученицей, нужно полное отсутствие логики и экзальтация, то неудивительно, что Маня подражает первой ученице именно в этом.

Зато учитель истории ведёт себя не так, как учитель географии. Похоже, он думает, что система гимназической зубрёжки может привести к хорошему результату (этим грешат и современные учителя истории). Поэтому «учитель злится, ехидничает, спрашивает всех не по билетам, а вразбивку».

Другая особенность гимназического обучения, подмеченная писательницей, состоит в том, что ученицы воспринимают не скучную информацию, не суть, а манеру «светской беседы» учителей, ей и подражают. Именно поэтому всё объясняют слова «славятся» в географии и «чревата» в истории. Бедная Маня в этих словах пытается найти хоть какую-то пользу для себя в изучении оторванных от жизни географии с её пампасами и истории с давно ушедшими эпохами.

Надежда Тэффи — Человекообразные

Надежда Тэффи

Человекообразные

Предисловие

Вот как началось.

«Сказал Бог: сотворю человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Бытие I, 26).

И стало так. Стал жить и множиться человек, передавая от отца к сыну, от предков к потомкам живую горящую душу – дыханье Божье.

Вечно было в нем искание Бога и в признания, и в отрицании, и не меркнул в нем дух Божий вовеки.

Путь человека был путь творчества. Для него он рождался, и цель его жизни была в нем. По преемству духа Божия он продолжал созидание мира.

«И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ея, скотов и гадов и зверей земных по роду их» (Бытие I, 24).

И стало так.

Затрепетало влажное, еще не отвердевшее тело земное, и закопошилось в нем желание жизни движущимися мерцающими точками – коловратками. Коловратки наполнили моря и реки, всю воду земную, и стали искать, как им овладеть жизнью и укрепиться в ней.

Они обратились в аннелид, в кольчатых червей, в девятиглазых с дрожащими чуткими усиками, осязающими малейшее дыхание смерти. Они обратились в гадов, амфибий, и выползали на берег, и жадно ощупывали землю перепончатыми лапами, и припадали к ней чешуйчатой грудью. И снова искали жизнь, и овладевали ею.

Одни отрастили себе крылья и поднялись на воздух, другие поползли по земле, третьи закостенили свои позвонки и укрепились на лапах. И все стали приспособляться, и бороться, и жить.

И вот, после многовековой работы, первый усовершенствовавшийся гад принял вид существа человекообразного. Он пошел к людям и стал жить с ними. Он учуял, что без человека ему больше жить нельзя, что человек поведет его за собой в царство духа, куда человекообразному доступа не было. Это было выгодно и давало жизнь. У человекообразных не было прежних чутких усиков, но чутье осталось.

* * *

Люди смешались с человекообразными. Заключали с ними браки, имели общих детей. Среди детей одной и той же семьи приходится часто встречать маленьких людей и маленьких человекообразных. И они считаются братьями.

Но есть семьи чистых людей и чистых человекообразных. Последние многочисленнее, потому что человекообразное сохранило свою быстроразмножаемость еще со времени кольчатого девятиглазного периода. Оно и теперь овладевает жизнью посредством количества и интенсивности своего жизнежелания.

* * *

Человекообразные разделяются на две категории: человекообразные высшего порядка и человекообразные низшего порядка.

Первые до того приспособились к духовной жизни, так хорошо имитируют различные проявления человеческого разума, что для многих поверхностных наблюдателей могут сойти за умных и талантливых людей. Но творчества у человекообразных быть не может, потому что у них нет великого Начала. В этом их главная мука. Они охватывают жизнь своими лапами, крыльями, руками, жадно ощупывают и вбирают ее, но творить не могут.

Они любят все творческое, и имя каждого гения окружено венком из имен человекообразных.

Из них выходят чудные библиографы, добросовестные критики, усердные компиляторы и биографы, искусные версификаторы.

Они любят чужое творчество и сладострастно трутся около него.

Переписать стихи поэта, написать некролог о знакомом философе или, что еще отраднее, – личные воспоминания о талантливом человеке, в которых можно исать «мы», сочетать в одном свое имя с именем гения. Сладостная радость жужелицы, которая думает об ангеле: «Мы летаем!…»

В последнее время стали появляться странные, жуткие книги. Их читают, хвалят, но удивляются. В них все. И внешняя оригинальность мысли, и мастерская форма изложения. Стихи со всеми признаками принадлежности их к модной школе. Но чего-то в них не хватает. В чем дело?

Это – приспособившиеся к новому движению человекообразные стали упражняться.

* * *

Человекообразные низшего порядка менее восприимчивы. Они все еще ощупывают землю и множатся, своим количеством овладевая жизнью.

Они любят приобретать вещи, всякие осязаемые твердые куски, деньги.

Деньги они копят не сознательно, как человек, желающий власти, а упрямо и тупо, по инстинкту завладевания предметами. Они очень много едят и очень серьезно относятся ко всяким жизненным процессам. Если вы вечером где-нибудь в обществе скажете: «Я сегодня еще не обедал», – вы увидите, как все человекообразные повернут к вам головы.

* * *

Человекообразное любит труд. Труд это его инстинкт. Только трудом может оно добиться существования человеческого, и оно трудится само и заставляет других трудиться в помощь себе.

Одна мгновенная творческая мысль гения перекидывает человечество на несколько веков вперед по той гигантской дороге, по которой должно пробраться человекообразное при помощи перепончатых лап, тяжелых крыл, кольчатых извивов и труда бесконечного. Но оно идет всегда по той же дороге, вслед за человеком, и все, что брошено гением во внешнюю земную жизнь, – делается достоянием человекообразного.

* * *

Человекообразное движется медленно, усваивает с трудом и раз приобретенное отдает и меняет неохотно.

Человек ищет, заблуждается, решается, создает закон – синтез своего искания и опыта.

Человекообразное, приспособляясь, принимает закон, и, когда человек, найдя новое, лучшее, разрушает старое, – человекообразное только после долгой борьбы отцепляется от принятого. Оно всегда последнее во всех поворотах пути истории.

Там, где человек принимает и выбирает, – человекообразное трудится и приспособляется.

* * *

Человекообразное не понимает смеха. Оно ненавидит смех, как печать Бога на лице души человеческой.

В оправдание себе оно оклеветало смех, назвало его пошлостью и указывает на то, что смеются даже двухмесячные младенцы. Человекообразное не понимает, что есть гримаса смеха, мускульное бессознательное сокращение, встречающееся даже у собак, и есть истинный, сознательный и не всем доступный духовный смех, порождаемый неуловимо-сложными и глубокими процессами.

Когда люди видят что-нибудь уклоняющееся от истинного, предначертанного, уклоняющееся неожиданно-некрасиво, жалко, ничтожно, и они постигают это уклонение, – душой их овладевает бурная экстазная радость, торжество духа, знающего истинное и прекрасное. Вот психическое зарождение смеха.

У человекообразного, земнорожденного, нет духа и нет торжества его – и человекообразное ненавидит смех.

Вспомните: в смеющейся толпе всегда мелькают недоуменно-тревожные лица. Кто-то спешит заглушить смех, переменить разговор. Вспомните: сверкают злые глаза и сжимаются побледневшие губы… Некоторые породы человекообразных, отличающиеся особой приспособленностью, уловили и усвоили внешний симптом и проявление смеха. И они смеются.

Скажите такому человекообразному: «Слушайте! Вот смешной анекдот», – и оно сейчас же сократит мускулы лица и издаст смеховые звуки.

Такие человекообразные смеются очень часто, чаще самых веселых людей, но всегда странно – или не узнав еще причины, или без причины, или позже общего смеха.

В театре на представлении веселого водевиля или фарса – прислушайтесь: после каждой шутки вы услышите два взрыва смеха. Сначала засмеются люди, за ними человекообразные.

* * *

Человекообразное не знает любви.

Ему знакомо только простое, не индивидуализирующее половое чувство. Чувство это грубое и острое обычно у человекообразных, как инстинкт завладевания землей и жизнью. Во имя его человекообразное жертвует многим, страдает и называет это своей любовью. Любовь эта исчезает у него, как только исполнит свое назначение, то есть даст ему возможность размножиться. Человекообразное любит вступать в брак и блюсти семейные законы.

Детей они ласкают мало. Больше «воспитывают». О жене говорят: «она должна любить мужа». Нарушение супружеской верности осуждают строже, чем люди, как и вообще нарушение всякого закона. Боятся, что, испортив старое, придется снова приспособляться.

Человекообразные страстно любят учить. Из них многие выходят в учителя, в профессора. Уча – они торжествуют. Говоря чужие слова ученикам, они представляют себе, что это их слова, ими созданные.

* * *

За последнее время они размножились. Есть неоспоримые приметы. Появились их книги в большом количестве. Появились кружки. Почти вокруг каждого сколько-нибудь выдающегося человека сейчас же образуется кружок, школа. Это все стараются человекообразные.

Они притворяются теперь великолепно, усвоили себе все ухватки настоящего человека. Они лезут в политику, стараются пострадать за идею, выдумывают новые слова или дико сочетают старые, плачут перед Сикстинской мадонной и даже притворяются развратниками.

Цель:

- знакомство с жизнью и творчеством Тэффи;

- формирование коммуникативной

компетенции учащихся; - сотрудничество учителя и ученика.

Задачи:

- прочитать несколько рассказов Тэффи;

- высказать свое мнение по поводу

прочитанного и услышанного на уроке; - организовать творческую активность

учащихся.

Форма проведения — литературный салон

Содержание.

“… Часто перечитываю ее книги. Конечно,

была Тэффи большой писательницей, у которой

смешное неизменно переплеталось с грустным…”

Из книги Андрея Седых

“Далекие, близкие”, Нью-Йорк,1962[1]

1. Литературный салон, в котором читают

рассказы Тэффи, говорят слово о ней, звучит

музыка.

Первый слайд. (Приложение

1)

Тэффи… Это сейчас имя почти не известно, а

в начале 20 столетия, до революции, Тэффи

была очень популярна и читателями очень

любима. Знали ее только под этим именем.

Сборники рассказов постоянно

переиздавались, со сцены не сходили ее

комедии и скетчи; журналы и газеты, где она

сотрудничала, были особенно читаемы,

нарасхват. Ее тогдашнюю известность можно

без преувеличения назвать славой: были

выпущены духи и конфеты, которые назывались

– “Тэффи”

Ею заинтересовался и хотел склонить на

свою сторону сам Григорий Распутин. Есть

воспоминания писательницы о двух встречах

с ним.

Словечки ее знали и повторяли, газетные

фельетоны становились анекдотами,

расхожими остротами. Хотя многие просто не

знали, кто является автором этих строк,

острот, словечек, вроде вот таких, с горькой

иронией сказанных по случаю. Когда во время

первой мировой войны возникли трудности с

мясом и ели конину, кухарка в ее фельетоне

ангажировала обед словами: “Барыня! Лошади

поданы!” (рассказ “Быт глубокого тыла”)

Тэффи писала для массового читателя, и

потому среди поклонников ее таланта были

люди всех возрастов и сословий, начиная от

почтово-телеграфных чиновников и

аптекарских учеников до императора Николая

ІІ. По воспоминаниям И.Одоевцевой, когда

составлялся юбилейный сборник по случаю 300-летия

царствования дома Романовых, у царя

почтительно осведомились, кого из

современных писателей он желал бы видеть

помещенным в нем, Николай ІІ решительно

ответил: “Тэффи! Только ее. Никого, кроме

нее, не надо. Одну Тэффи!”[2]

Александр Куприн не случайно называл

писательницу единственной, оригинальной,

чудесной Тэффи, которую любили все без

исключения.

И хотя во все времена юмор не считался

делом серьезным, современники – Бунин,

Куприн, С.Черный, Сологуб, Б.Зайцев,

Мережковский – относились к Тэффи как к

серьезному художнику и высоко ценили ее

редкостный талант.

“Прежние писательницы приучили нас

ухмыляться при виде женщины, берущейся за

перо, но Аполлон сжалился и послал нам в

награду Тэффи, не “женщину-писательницу”,

а писателя большого, глубокого и

своеобразного”. (С.Черный) [2]

Второй слайд. Тэффи – псевдоним или

фамилия? (Приложение

1)

Рассказ Тэффи “Псевдоним” хорошо

отвечает на этот вопрос.

Чтение рассказа “Псевдоним”.

(Рассказы Тэффи читают подготовленные

учащиеся).

А под этим псевдонимом скрывалась

прелестная Надежда Александровна

Лохвицкая.

Кто она? Из какой семьи?

Третий слайд. Где и когда родилась? (Приложение

1)

(Рассказы о Надежде Александровне ведут

подготовленные ученики).

Родилась в дворянской семье. Ее отец был

известным юристом, автором многих научных

трудов по своей специальности, редактором

“Судебного вестника”, мать – обрусевшая

француженка. Прадед – Кондратий Лохвицкий

– был масон и сенатор эпохи Александра І,

писал мистические стихи. От него семейная

поэтическая лира перешла к старшей сестре

Мирре Лохвицкой, которая стала популярной

поэтессой, ее называли “русской Сафо”. Так

что в доме царила культура писательского

труда, вообще литература, которую в семье

знали, читали, любили. Выйдя из такой

атмосферы, Надежда Александровна

становится впоследствии “изящнейшей

жемчужиной культурного русского юмора”.

Любила Пушкина, Бальмонта, зачитывалась

Толстым и даже ездила к нему в Хамовники с

просьбой “не убивать” князя Андрея и

внести соответствующие изменения в роман,

но, увидя писателя, засмущалась и

отважилась лишь протянуть ему фотографию

для автографа (рассказ “Мой первый Толстой”).

Среди кумиров был и Достоевский. Любимый

роман “Идиот”. Отрывки из “Братьев

Карамазовых” читала с юмором. Но первое

напечатанное произведение Тэффи, по

признанию самого автора, “было написано

под влиянием Чехова”. “Принадлежу к

чеховской школе”, — с гордостью

признавалась Надежда Александровна. Вскоре

появился и псевдоним Тэффи.

Пятый слайд. Что написано Тэффи. Как

пришла к ней популярность? (Приложение

1)

Настоящая слава пришла к ней после выхода

первой книги “Юмористических рассказов”,

которые имели блестящий успех. В одном

только 1910 году выдержано 3 издания, а затем

вплоть до 1917 года книга ежегодно

переиздавалась. Появившийся следом второй

том “Юмористических рассказов” сделал

Тэффи одним из самых читаемых писателей

России.

Шестой слайд. Зинаида Шаховская говорит о

Тэффи…(Приложение

1)

О чем и о ком ее рассказы?

В рассказах Тэффи представлено множество

разнообразных типажей: гимназисты, мелкие

служащие, журналисты и путешественники,

чудаки и растяпы, взрослые и дети – одним

словом, “маленький” человек со своим

внутренним миром, поглощенный мелочами

быта, семейными неурядицами и

несуразностями жизни.

Чтение рассказа “Жизнь и воротник”.

Тэффи не выдумывает смешные истории, она

открывает комическое в обыденных жизненных

ситуациях.

Чтение рассказа “Шляпа”

Но, иронизируя над естественными

слабостями человека, Тэффи не унижает его: в

ее комедийности – горькость смеха,

сострадание человеку и боль за него. Вообще

слово “нелюбовь” было для нее самым

неприемлемым.

Тэффи с восторгом приняла Февральскую

революцию, растерялась перед революцией

Октябрьской: она не могла найти своего

места в этой нарождающейся новой жизни. Не

могла принять кровопролитие, взаимную

вражду между людьми, жестокость.

Чтение рассказа “Маникюрша”.

Тэффи уехала за границу?

Да. В 1920 году вместе с гастрольной группой

она отправилась на юг, а там, поддавшись

панике, села на корабль, покидавший

охваченную огнем революции Россию.

“Сейчас вернуться в Петербург трудно,

поезжайте пока за границу, — посоветовали

мне. – К весне вернетесь на родину.

Чудесное слово – весна. Чудесное слово –

родина…

Весна – воскресение жизни. Весной вернусь.

Последние часы на набережной у парохода “Великий

князь Александр Михайлович”.

Суетня, хлопоты и шепот. Этот удивительный

шепот, с оглядкой, исподтишка, провожавший

все наши приезды и отъезды, пока мы катились

вниз по карте, по огромной зеленой карте, на

которой наискось было напечатано: “Российская

империя”.

Да, шепчут, оглядываются. Все-то им страшно,

все страшно, и не успокоиться, не опомниться

до конца дней, аминь.

Дрожит пароход, бьет винтом белую пену,

стелет по берегу черный дым.

И тихо-тихо отходит земля.

Не надо смотреть на нее. Надо смотреть

вперед, в синий широкий свободный простор…

Но голова сама поворачивается, и широко

раскрываются глаза, и смотрят, смотрят…

И все молчат. Только с нижней палубы

доносится женский плач, упорный, долгий, с

причитаниями.

Когда это слышала я такой плач? Да, помню. В

первый год войны. Ехала вдоль улицы на

извозчике седая старуха. Шляпа сбилась на

затылок, обтянулись желтые щеки, беззубый

черный рот открыт, кричит бесслезным плачем

– “а-а-а!”. А извозчик – верно, смущен, что

везет такого седока “безобразного”, —

понукает, хлещет лошаденку…

Да, голубчик, не разглядел, видно, кого

садишь? Теперь вези. Страшный, черный,

бесслезный плач. Последний. По всей России,

по всей России… Вези!..

Дрожит пароход, стелет черный дым.

Глазами, широко, до холода в них,

раскрытыми, смотрю. И не отойду. Нарушила

свой запрет и оглянулась. И вот, как жена

Лота, застыла, остолбенела навеки и веки

видеть буду, как тихо- тихо уходит от меня

моя земля”. (“Воспоминания”, [2, 415-416])

Здесь же, на корабле, было написано ее

знаменитое стихотворение, которое потом

стало широко известно как одна из песен,

исполняемая А.Вертинским:

…Мимо стеклышка иллюминатора

Проплывут золотые сады,

Пальмы тропиков, звезды экватора,

Голубые полярные льды –

Все равно, где бы мы ни причалили,

К островам ли сиреневых птиц,

К мысу ль радости, к скалам печали ли –

Не поднять нам усталых ресниц…[1, 324]

(Запись песни на стихи Тэффи в исполнении

А.Вертинского).

Седьмой слайд. (Приложение

1)

В парижской гостинице Тэффи устроила

первый литературный салон. Здесь же, по

рассказу Дон-Аминадо, родился рассказ “Ке-фер?”

Впоследствии этот рассказ Тэффи становится

опознавательным знаком новой, иной жизни.

Жизни вне России.

Приехал генерал-беженец в Париж, стал у

обелиска на площади Согласия, внимательно

поглядел вокруг, на площадь, на уходящую

вверх неповторимую перспективу Елисейских

полей, вздохнул, развел руками и сказал:

— Все это хорошо… Очень даже хорошо… но ке

фер? Фер-то ке!

Да, все прекрасно в этом изумительном,

неповторимом Париже! Но ке фер (что делать)?

Что мне-то делать, как жить среди этой

красоты без работы, без денег, без надежды

на будущее?

Этот рассказ быстро перепечатала с

парижской газеты газета “Правда” в России,

с того дня пошло гулять по Москве советской

вот это генеральское недоумение: “Ке-фер?

Фер-то ке?..” — и кто-то шутил, что товарищи

разделяются на “кеферов” и “фертоков”…”

[2, 14-15]

Произведения Тэффи печатаются на

страницах газет и журналов, выходят книги…

Один из сборников назывался “Городок” по

названию рассказа. В этом рассказе точно

отражен быт и нравы российской эмиграции,

что образ городка становится нарицательным.

Реальная жизнь эмигрантской колонии

сурова и безжалостна, действительность –

страшна, и многие герои Тэффи находят

убежище в мире выдуманных иллюзий.

Чтение рассказа “Гедда Габлер”.

Эмигрантская проза Тэффи проникнута

чувством сострадания к своим

соотечественникам, живущим в каком-то

странном, искаженном мире. Но Тэффи не судит,

не обвиняет и никого не поучает. По словам Г.Адамовича,

“именно в этом секрет и причина особого к

ней читательского влечения. Современники и

соотечественники узнают в ее книгах самих

себя и сами над собой смеются”. [2, 16-17]

И вместе с ними – и над собой в том числе –

смеется Тэффи. Она даже и не смеется, а

отшучивается.

Одна из любимых героинь писательницы – “русская

дура”, этот бессмертный, по ее собственному

признанию, литературный тип. [2, 17]

Чтение рассказа “Анна Степановна”.

Как уцелевшие после кораблекрушения на

необитаемом острове, эмигранты оказались

одинокими в чужой стране. Умер быт – оплот

прежней, привычной жизни. Остался один хаос,

страх и нищета, растерянность перед будущим.

И думы о том, что там, надежды вернуться в

Россию…

Восьмой слайд. Вы спрашиваете, как я пишу?

” [1, 81-82] (Приложение

1)

А затем наступает новая полоса – кто-то

приспособился, кто-то приладился, свыкся, и

заботы о хлебе насущном сменили Ностальгия

и Печаль, ставшие основным мотивом

творчества Тэффи на многие годы.

Чтение рассказа “Ностальгия”.

В Париже у Тэффи была просторная квартира.

“Она любила и умела принимать гостей,

потчевала дорогими закусками. У нее дом был

поставлен на барскую ногу, по-петербургски.

В вазах всегда стояли цветы, во всех случаях

жизни она держала тон светской дамы”. [2,

18]

Вот и Зинаида Шаховская вспоминает о ней

как об “единственной, хорошо воспитанной и

столичной” даме. …[2, 19]

Несколько суховатая и чрезвычайно умная,

Тэффи не интересовалась политикой или

мировыми вопросами. Ее интересовали

человеческие типы, дети и животные, “но

трагическую участь всего живущего” она не

только понимала, но и чувствовала ее на

своем собственном, прежде всего, опыте.

В годы войны с оккупантами не

сотрудничала, а значит, жила в голоде и

холоде. Книги не выходили, печататься негде

было. Заболела. В 1943 году в нью-йоркском “Новом

журнале” появился даже некролог…

Но несмотря ни на что, Тэффи жила, работала,

и радовалась, если ей удавалось вызвать

смех.

“Дать человеку возможность посмеяться, — считала

она, — не менее важно, чем подать нищему

милостыню. Или кусочек хлеба. Посмеешься –

и голод не так мучает. Кто спит – тот

обедает, а, по-моему, кто смеется, тот

наедается досыта”. [2, 18]

Девятый слайд. (Приложение

1)

В нужде, одиночестве, снедаемая тяжелой

болезнью, завершала Тэффи свой жизненный

путь. Парижский миллионер С.Атран

согласился выплачивать пожизненные

скромные пенсии четырем престарелым

писателям, в их числе была Тэффи. С его

смертью прекратилась выплата. Выступать на

концертах она уже не могла, книги

состоятельные особы (с автографами –

дороже!) не покупали.

В последние годы жизни Тэффи написала: “Анекдоты

смешны, когда их рассказывают. А когда их

переживают, это трагедия. И моя жизнь – это

сплошной анекдот, то есть трагедия”. [2, 19]

Незадолго до смерти в Нью-Йорке вышла в

свет ее последняя книга – “Земная радуга”.

С грустью пишет она в рассказе “Проблеск”:

“Наши дни нехорошие, больные, злобные, а

чтобы говорить о них, нужно быть или

проповедником, или человеком, которого

столкнули с шестого этажа, и он, в последнем

ужасе, перепутав все слова, орет на лету

благим матом: “Да здравствует жизнь!” [2,

19]

Опять-таки много в этом сборнике смешного,

“юмористического”, “будничного”,

характерного для Тэффи. Но есть и

трагическое, печальное. Здесь как бы

исповедуется Тэффи, раскрывает свою душу. И

снова сквозь строчки проступают два лица

Тэффи – “смеющееся и плачущее”.

Тэффи ушла из жизни 6 октября 1952 года и

была похоронена на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

2. Творческая работа учащихся.

Создание синквейна “Тэффи”.

Слайд десятый. Алгоритм написания

синквейна (Приложение

1)

3. Благодарность всем участникам урока

за сотрудничество.

Литература:

- Надежда Тэффи. Черный ирис, белая сирень.

– М.: Эксмо, 2006. - Надежда Тэффи. Житье-бытье: Рассказы.

Воспоминания. – М.: Политиздат, 1991. - Тэффи. Выбор креста. Рассказы. – М.:

Современник, 1991.

Музыка:

- А.Вертинский. Песня.

- И.Брамс. Интермеццо си-бемоль минор, соч.117

№2.

| Главная |

| Путеводитель по сайту. 8 класс. Страницы указаны в соответствии с программой В.Я.Коровиной |

| Сатира: история и особенности жанра |

| Журнал «Сатирикон» |

| Серебряный век. Поэты «Сатирикона» |

|

|

|

Саша Черный. Портрет работы художника В.Д.Фалилеева, 1915 г. |

|

|

|

А.Т.Аверченко.Фотография, 1919 г. |

|

|

|

Тэффи (Лохвицкая Надежда Александровна). Фотография |

|

|

|

Портрет графика, живописца, художника театра, ведущего художника-карикатуриста журналов «Сатирикон» |

|

|

|

|

|

|

| Тэффи. Жизнь и воротник |

| Толстой А.К. История государства Российского от Гостомысла до Тимашева |

| Глава «Спарта» из «Всеобщей истории, обработанной «Сатириконом»» |

| Глава «Тридцатилетняя война (1618—1648)» из «Всеобщей истории, обработанной «Сатириконом»» |

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Урок 54. Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история», обработанная «Сатириконом»» (отрывки) Урок 55. Тэффи. «Жизнь и воротник» и другие рассказы. Урок внеклассного чтения 5 ЖУРНАЛ «САТИРИКОН». «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, Основное содержание урока Основные виды деятельности. СОДЕРЖАНИЕ УРОКА I. Сатирическое изображение исторических событий В годы эмиграции Саша Чёрный в память о журнале «Сатирикон» и Над Фонтанкой сизо-серой 1. Рассказ учителя о возникновении и деятельности журнала «Сатирикон» с включением сообщений учащихся. При подготовке можно использовать фрагменты книги Л. Евстигнеевой «Журнал “Сатирикон” и поэты-сатириконцы». См. также страницу «Журнал «Сатирикон»». 2. Выразительное чтение фрагментов из сатирического стихотворения А. К. Толстого «История государства Российского от Почему поэт обращается к событиям русской истории? Как это связано с его стремлением взглянуть на современную жизнь с юмором? Почему подобную задачу ставил перед собой журнал «Сатирикон»? II. Составление тезисов статьи учебника о журнале «Сатирикон»:

III. Групповая работа: Группа 1. См. текст главы ниже Краткое сообщение о писательнице Тэффи. См. возможный вариант сообщения ниже. Вспомните из курса истории Древней Греции сведения о древней Спарте. Составьте лексические и историко-культурные комментарии к словам и выражениям: Пелопоннес, частоколишко, Ликург, экспансивный народ, криптия, брандахлыста. Прослушайте в актёрском исполнении главу «Спарта». Ответы на вопросы 1—4 из раздела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение». Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Учимся воспринимать юмористическое произведение». *Как в рассказе о древней Спарте отразились события жизни России начала XX века? *Какими способами автор вызывает смех читателя? Группа 2. Вспомните из курса истории Древней Греции сведения о воспитании детей в древней Спарте. Прочитайте выразительно главу. Найдите в ней слова и выражения, в которых использованы юмор и ирония. Прокомментируйте свой выбор. Что в этой главе вызывает улыбку читателя? Какие исторические факты рассказаны с иронией? В чём комизм речи женщины Лэны, откусившей себе язык? *Какие особенности построения предложений усиливают их комическое звучание? *В чём заключается связь этой главы с событиями в России начала XX века? Группа 3. Краткое сообщение о писателе А.Аверченко. Вспомните из курса истории Средних веков о событиях Тридцатилетней войны и религиозных войнах. Прочитайте выразительно главы. Составьте лексические и историко-культурные комментарии к словам и выражениям: католики, протестанты, иноверцы, курфюрст, иезуиты, примитивный, Вестфалия. Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Проверьте себя» (после главы «Результаты»). Укажите переклички глав с событиями в России начала XX века. Группа 4. Краткое сообщение о писателе А. Аверченко. Вспомните, какой исторический период охватывает новая история и в чём характерные особенности этого периода. Как возникло книгопечатание? Каковы основные факты жизни Иоганна Гутенберга? Прочитайте выразительно главы. Ответы на вопросы 1, 2, 4 из раздела учебника «Размышляем о прочитанном». Почему «появление тряпичной бумаги смягчило нравы»? *Какими способами автор достигает комического эффекта? Выполните задание из раздела учебника «Обогащаем свою речь». Рассмотрите рисунок художника А. Радакова «Новая история». Какое историческое событие он иллюстрирует? В чём комизм рисунка? *Какие события истории России начала XX века отразились в этих главах? IV. Приёмы и способы создания исторического повествования. Заполните таблицу цитатами из глав «Всеобщей истории, обработанной “Сатириконом”» и сделайте выводы о приёмах и способах создания комического:

Заполнение таблицы может быть завершено дома. Поэт Владимир Воинов пытался доказать, что смех сатириконцев был единственно возможной формой сатиры в те суровые годы. Мы — дети шутки, дети смеха, И т о г о в ы й в о п р о с: Почему сатириконцы пишут об истории иронически? Домашнее задание Завершить заполнение таблицы. Подготовить близкий к тексту пересказ одной из глав «Всеобщей истории…». Написать отзыв на эту главу или письменно ответить на итоговый вопрос урока (по выбору учащихся). Прочитать рассказ Тэффи «Жизнь и воротник». Индивидуальные задания. Подготовить сообщение о Тэффи с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (см. Прочитать рассказ Тэффи «Ностальгия» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). УРОК 55 Основное содержание урока. Основные виды деятельности. СОДЕРЖАНИЕ УРОКА I. Рассказ учителя о писательнице Тэффи, происхождении её псевдонима, о её книгах, писательской и общественной деятельности

Историю своего псевдонима Тэффи описала так: «Происхождение этого дикого имени относится к первым шагам моей литературной деятельности. Я тогда только напечатала два-три стихотворения, подписанные моим Вот тут я и призадумалась. Прятаться за мужской псевдоним не хотелось. Малодушно и трусливо. Лучше выбрать что-нибудь непонятное, ни то ни сё. Но что? Нужно такое имя, которое принесло бы счастье. Лучше всего имя какого-нибудь дурака — дураки всегда счастливы. За дураками, конечно, дело не стало. Я их знавала в большом количестве. Но уж если выбирать, то что-нибудь отменное. И тут вспомнился мне один дурак, действительно отменный, и вдобавок такой, которому везло, Звали его Степан, а домашние называли его Стеффи. Отбросив из деликатности первую букву (чтобы дурак не зазнался), я решила подписать Через два месяца пьесу принял к постановке Малый театр. Премьера прошла с успехом (играла в ней Яблочкина). Публика требовала автора. — А что означает ваш псевдоним? — Это… имя одного дур… то есть так, фамилия. — А мне сказали, что это из Киплинга. И действительно, у него встречалось такое имя: Taffy was a Walesman, — Ну да, конечно, из Киплинга! В газетах появился портрет писательницы с подписью «Taffy». Так и осталось». II. Чтение и обсуждение статьи учебника «Тэффи»: — Как будущая писательница Тэффи относилась к литературе в детстве и юности? — Как началась литературная деятельность Тэффи? — Какие эстетические задачи ставила Тэффи, сочиняя юмористические рассказы? — Как сложилась жизнь Тэффи в эмиграции? III. Групповая работа: Группа 1.

Составьте лексические и историко-культурные комментарии к словам и выражениям: мануфактурный магазин, Гостиный двор, хозяйственные деньги. Ответы на вопросы 2—3 из раздела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение». Какие события и ситуации рассказа являются реалистическими, а какие — фантастическими? Как характеризуют Олечку её поступки? Какими способами автор создаёт комическую ситуацию? Группа 2. Составьте лексические и историко-культурные комментарии к словам и выражениям: толкать по наклонной плоскости, поплыла по течению, двусмысленность, Ответы на вопросы 1, 4, 5 из раздела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение». На чём основан юмор рассказа? Что значило для героини вести «воротничковую жизнь»? Что и почему менялось в характере героини под влиянием воротника? Группа 3. Составьте лексические и историко-культурные комментарии к словам и выражениям: маринованная корюшка, ухарски, кабинет, ломбардные квитанции, профукала, Ответы на вопросы 6 и 7 из раздела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение». Почему Олечка стала «рабыней» воротника? Подумайте, героиня действительно не могла сопротивляться воротнику или это был способ завуалировать свои низменные желания. Обоснуйте свой ответ. Какие способы создания комического использует автор? IV. О б о б щ а ю щ а я б е с е д а: Ответ на вопрос 1 из раздела учебника «Размышляем о прочитанном». Как и почему изменилась Олечка? Что в рассказе показалось вам смешным, а что — грустным? Что в рассказе является реальным, а что — фантастическим? Что в рассказе Тэффи созвучно рассказу М. А. Осоргина «Пенсне»? V. Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Смешное и грустное в рассказе “Жизнь и воротник”»:

Заполнение цитатной таблицы может быть завершено дома. VI. Выразительное чтение учителем рассказа «Ностальгия». Аналитическая беседа: — Составьте комментарии к словам и выражениям: ностальгия; душа, обращённая на восток; большевистский, Третий Интернационал, благовест, водосвятие. — Как понять эпиграф к рассказу? — Инсценируйте или прочитайте по ролям диалог французской кухарки и русской няньки. Почему они не понимают друг друга? — Ответьте на вопросы к рассказу «Ностальгия» из практикума «Читаем, думаем, спорим…». — Каково главное настроение рассказа? Чем оно объясняется? — Как понять финальную реплику рассказа? VII. Концерт-миниатюра из стихов Тэффи: «Меня любила ночь и на руке моей…», «Мне снился сон безумный и прекрасный…», «Я Чем настроение стихотворений близко рассказу «Ностальгия»? И т о г о в ы й в о п р о с: Какие чувства вызывает у читателя рассказ «Жизнь и воротник»? Домашнее задание Завершить заполнение цитатной таблицы. Письменно ответить на итоговый вопрос урока. Прочитать рассказ М. М. Зощенко «История болезни». Индивидуальные задания. Подготовить сообщение о писателе М. М. Зощенко с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета Групповое задание. Прочитать рассказы Зощенко «Аристократка», «Хозрасчёт», «Не надо иметь родственников» (по группам) Следующие уроки: М.М.Зощенко. «История болезни» и другие рассказы. Урок внеклассного чтения 6 >>>