Нововведения в оценивании второй части ЕГЭ по биологии

- Задание 23. Содержит от 3 до 4 критериев. Если ответ включает в себя все названные элементы, полагается 3 балла.

- Задание 26. Это задание, посвященное темам «эволюция» или «экология», подразумевает от 3 до 6 элементов ответа. Чтобы получить 3 балла, нужно осветить не менее 4 критериев (иногда не менее 5).

- Задание 27. Содержит от 3 до 4 критериев. Четвертым элементом, как правило, является объяснение. Если ответ включает в себя все (3 или 4) названные элементы, полагается 3 балла.

Советы педагогу

- Научите ребят определять количество критериев в вопросе. В формулировке обязательные элементы ответа не всегда могут быть очевидны.

- Объясните, что ответы не должны быть бытовыми.

- Напомните, что в заданиях на поиск ошибок утверждения не исправляются путем простого отрицания.

- Повторите с учениками принципы оформления решений задач по генетике (правила прописаны в учебниках).

- Обратите особое внимание на вопросы 19, 20, 21 первой части. Даже «сильные» дети, олимпиадники, делают ошибки в этих простых заданиях из-за невнимательности и неумения анализировать задачу. А чтобы подготовиться к ЕГЭ по биологии основательно и свести вероятность ошибки к минимуму, можно заглянуть в Справочник, выпущенный специально для подготовки к итоговому испытанию.

Тема: Биология как наука

Каким методом и в какой фазе деления изучается кариотип человека? Что выясняется этим методом?

Элементы ответа

- Метод цитогенетический (микроскопия); фаза, в которой хорошо видны хромосомы — метафаза.

- Этим методом определяют наличие хромосомных или геномных мутаций и наличие (или отсутствие) наследственных заболеваний.

Комментарий. Тема «методы исследования» достаточно трудна для усвоения выпускниками. Именно поэтому необходимо обращать внимание на точность формулировки.

Ответ выпускника № 1

- Этот метод генетический. 2. С его помощью можно посчитать количество мутаций и узнать пол человека.

Комментарий. Оценка экспертов – 0 и 1 балл. Сказано про пол.

Ответ выпускника № 2

- Этот метод микроскопический. 2. С его помощью рассматривают строение хромосом в метафазе.

Комментарий. Оценка экспертов – 1 балл. Названы метод и фаза деления клетки.

В чем заключается суть метода микроклонального размножения растений?

Элементы ответа

- Этот метод применяется для выращивания культур клеток и тканей растений.

- Некоторое количество клеток помещают в питательную среду и выращивают определенное время.

- При добавлении гормонов, обеспечивающих рост и дифференцировку клеток, получают рассаду растений, которые потом высаживают на поля.

Ответ выпускника

- Этим методом размножают растения. 2. Их выращивают из кусочков ткани (каллус). 3. Выращенные саженцы высаживают на поля.

Комментарий. Оценки экспертов – 1 и 2 балла. Ответ не содержит биологических ошибок, но он не проясняет сути метода: не сказано о необходимости специальной среды для выращивания, об обработке культуры гормонами, дифференцировке клеток и формировании полноценного растения.

Какие методы исследования позволили экспериментально доказать, что ДНК реплицируется полуконсервативным путем?

Элементы ответа

- Применялись методы меченых атомов и центрифугирования.

- Полуконсервативный способ репликации ДНК был доказан с помощью изотопа N15 и последующего разделения смеси ДНК на две фракции с двумя изотопами азота и N14.

Ответ выпускника № 1

- Применялся биохимический метод. 2. Этим методом доказали, что ДНК реплицируется.

Комментарий. Оценка экспертов – 0 баллов. Ответ содержит ошибки и не отвечает смыслу вопроса.

Ответ выпускника № 2

- Применялся метод центрифугирования смеси молекул ДНК. 2. Было выделено два вида ДНК: старая и новая.

Комментарий. Оценка экспертов – 1 балл. Выпускник указал второй из методов исследования (центрифугирование) и пояснил, что была старая и новая ДНК. Ответ неполный. Не указан ни метод меченых атомов, ни его суть в данном эксперименте.

Тема: Клетка как биологическая система

Какие особенности строения молекулы воды обеспечивают выполнение ее функций в организме?

Элементы ответа

- Полярность молекул воды определяет ее функции растворителя солей, кислот и других гидрофильных соединений, входящих в состав слизей, секретов.

- Наличие водородных связей определяет ее теплопроводность, плотность.

Комментарий. Приведенные примеры ответов не являются единственно возможными. Важно, чтобы ответ не искажал смысла вопроса и не содержал биологических ошибок.

Ответ выпускника № 1

- Вода – хороший растворитель. 2. Вода замерзает при 0 градусов.

Комментарий. Оценка экспертов – 0 баллов. Нет связи между строением и функциями воды.

Ответ выпускника № 2

- Молекулы воды полярны, поэтому в ней гидрофильные вещества диссоциируют на ионы. 2. Вода имеет три агрегатных состояния и может обладать разными свойствами.

Комментарий. Оценка экспертов – 1 балл. Второй ответ не соответствует смыслу вопроса

Найдите три ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, объясните их.

(1)Белки — это нерегулярные биополимеры, мономерами которых являются нуклеотиды. (2)Остатки мономеров соединены между собой пептидными связями. (3)Последовательность мономеров, удерживаемая этими связями, формирует первичную структуру белковой молекулы. (4)Следующая структура — вторичная, удерживается слабыми гидрофобными связями. (5)Третичная структура белка представляет собой скрученную молекулу в виде глобулы (шара). (6)Удерживается такая структура водородными связями. (7)Четвертичная структура представлена комплексом глобул, находящихся в третичной структуре.

Элементы ответа.

- Ошибки допущены в предложениях 1, 4, 6.

- 1 — Мономерами белков являются аминокислоты.

- 4 — Вторичная структура удерживается водородными связями.

- 6 — Третичная структура белка удерживается ковалентными дисульфидными, ионными, гидрофобными и другими связями.

Ответ выпускника

Ошибки допущены в предложениях 1, 4, 6. 1 — Мономерами белков нуклеотиды не являются. 4 — Вторичная структура удерживается водородными связями. 6 — Третичная структура не удерживается водородными связями.

Комментарий. Оценка экспертов – 1 балл. Балл получен за второй критерий. Остальные предложения исправлены неверно простым отрицанием «не».

Найдите три ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, и объясните их.

(1)Быстрое протекание химических реакций в организме обеспечивают ферменты. (2)Один фермент катализирует несколько разных реакций. (3)Так, например, фермент, расщепляющий белки, может расщеплять и жиры. (4)По химической природе ферменты — это только белковые молекулы. (5)Они (ферменты) не изменяются по своему химическому составу в результате реакции. (6)Каждая молекула фермента может осуществлять несколько тысяч операций в минуту. (7)Активность ферментов зависит от его количества, температуры, и рН-среды.

Элементы ответа

- Ошибки допущены в предложениях 2,3,4

- 2 — Каждый фермент катализирует одну определенную реакцию.

- 3 — Фермент, расщепляющий белок, не взаимодействует с жирами. Ферменты специфичны по отношению к субстрату.

- 4 — Ферменты могут быть образованы комплексами с небелковыми компонентами — витаминами, металлами.

Ответ выпускника

Ошибки допущены в предложениях 1, 2, 5. 1 — Ферменты и гормоны расщепляют химические вещества. 2 — Один фермент — одна реакция. 5 — В результате реакции фермент разрушается и на его место приходит новый.

Комментарий. Оценки экспертов 0 и 1 балл. Исправление ошибки во втором предложении может быть истолковано экспертами по-разному. Главное слово в задании: разные. Выпускник написал «одна», а не несколько. Может возникнуть вопрос: всего одна или один тип реакций (что имел в виду выпускник?).

Какими путями вещества могут поступать в клетку?

Элементы ответа

Вещества могут поступать в клетку путем:

- диффузии и осмоса по градиенту концентрации;

- активного ионного транспорта (калий-натриевый насос) или с участием транспортных белков;

- фагоцитоза и пиноцитоза.

Ответ выпускника

- Вещества поступают в клетки через кровь, путем инъекций. 2. Из внешней среды путем пиноцитоза и фагоцитоза. 3. В процессе дыхания — кислород в ткани, а углекислый газ из тканей.

Комментарий. Оценка экспертов 1 балл. На апелляции возможно отстоять еще один балл: выпускник, по существу, ответил правильно, обозначив пути проникновения веществ в клетку. Однако — не понял вопроса. Более точными были бы вопросы: «Какими способами вещества поступают в клетку из внешней среды?», «Какие „механизмы“ обеспечивают поступление веществ в клетку?», «Какими путями вещества проникают в клетку через клеточную мембрану?».

В аппарате Гольджи различают два полюса. Один расположен ближе к эндоплазматической сети, другой – к цитоплазматической мембране. Как такое положение связано с функциями органоида? Для каких клеток это может быть наиболее характерно?

Элементы ответа

- Аппарат Гольджи накапливает вещества, синтезируемые на эндоплазматической сети.

- В мембранных пузырьках синтезированные вещества направляются к цитоплазматической мембране и удаляются из клетки.

- Аппарат Гольджи лучше всего развит в клетках эндокринных желез и желез внешней секреции, а также в синапсах.

Ответ выпускника

- Аппарат Гольджи переносит от ЭПС к цитоплазматической мембране синтезируемые на ЭПС вещества. 2. Эти вещества удаляются из клетки через плазматическую мембрану и идут к местам своей активности. 3. Больше всего этого органоида в клетках эпителиальной ткани.

Комментарий. Оценки экспертов – 2 и 3 балла. В третьем пункте нет точного ответа на вопрос. Тем не менее, сам вопрос поставлен так, что допускает данный ответ, который не содержит биологических ошибок и соответствует смыслу вопроса. Если бы спрашивалось «Для каких структур или органов….?», тогда ответ мог быть не засчитан.

Как строение цитоплазматической мембраны связано с выполняемыми ею функциями?

Элементы ответа

- Двойной слой липидов мембраны обеспечивает избирательное проникновение веществ в клетку.

- Встроенные белки выполняют транспортную, строительную, сигнальную функции.

- Углеводы гликокаликса выполняют сигнальную и строительную функции.

- Пластичность мембраны обеспечивает функции фаго- и пиноцитоза.

Ответ выпускника № 1

- Мембрана состоит из липидов и белков. 2. Через мембрану проникают вещества в клетку и удаляются из нее. 3. Строение мембраны позволяет ей выполнять много функций.

Комментарий. Оценка экспертов – 0 баллов.

Ответ выпускника № 2

- Мембрана обладает избирательной проницаемостью благодаря бислою липидов и обеспечивает активный транспорт благодаря транспортным белкам. 2. Мембрана клеток у животных способна изменять форму. 3. Это свойство обеспечивает возможность фагоцитоза и пиноцитоза.

Комментарий. Оценка экспертов – 2 или 3 балла. Ответ содержит основные пункты эталона.

ЕГЭ. Биология. Большой сборник тематических заданий для подготовки к единому государственному экзамену

Вниманию учащихся и учителей предлагается новое учебное пособие, которое поможет успешно подготовиться к единому государственному экзамену по биологии. Сборник содержит вопросы, подобранные по разделам и темам, проверяемым на ЕГЭ, и включает задания разных типов и уровней сложности. В конце пособия приводятся ответы на все задания. Предлагаемые тематические задания помогут учителю организовать подготовку к единому государственному экзамену, а учащимся — самостоятельно проверить свои знания и готовность к сдаче выпускного экзамена.

Купить

Тема: Метаболизм — энергетический и пластический обмен веществ, фотосинтез

Чем отличаются реакции ассимиляции от реакций диссимиляции в процессе обмена веществ?

Ответы на этот и другие вопросы легко найти в учебнике «Биология. Углубленный уровень» для 11 класса.

Элементы ответа

- При реакциях ассимиляции образуются вещества более сложные, чем вступившие в реакцию.

- Реакции ассимиляции протекают с затратой энергии.

- При реакциях диссимиляции происходит образование более простых веществ.

- Реакции диссимиляции идут с выделением энергии.

Ответ выпускника

- При ассимиляции образуются новые органические вещества особи, а при диссимиляции они разрушаются с образованием более простых веществ. 2. Первый процесс идет с поглощением энергии, а второй – с выделением энергии. 3. Таким образом, эти два процесса противоположны по своим результатам.

Комментарий. Оценка экспертов – 3 балла. Ответ полностью соответствует смыслу вопроса, это один из возможных вариантов ответа.

Как вы понимаете фразу: Код ДНК однозначен, триплетен, вырожден?

Элементы ответа

- Код «триплетен» означает то, что каждая из аминокислот кодируется тремя нуклеотидами.

- Код «однозначен» означает, что один кодон соответствует определенной аминокислоте.

- Код «вырожден» означает, что одна аминокислота может кодироваться несколькими кодонами.

Ответ выпускника

- Код триплетен — означает, что код состоит из трех кодонов. 2. Код однозначен — означает, что три нуклеотида кодируют последовательность аминокислот в белке. 3. Код вырожден — значит, что не все триплеты кодируют аминокислоты и их последовательность в белке.

Комментарий. Оценка экспертов – 0 баллов. Все ответы содержат биологические ошибки. Третий вариант не относится к понятию «вырожденность».

Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, объясните их.

(1)Клетки зеленых растений, используя энергию солнечного света, способны синтезировать органические вещества. (2)Исходными веществами для фотосинтеза служат углекислый газ и азот атмосферы. (3)Процесс фотосинтеза как в прокариотических, так и в эукариотических клетках происходит в хлоропластах. (4)В световой стадии фотосинтеза происходит синтез АТФ и разложение воды — фотолиз. (5)В темновой стадии фотосинтеза образуются глюкоза и кислород. (6)Энергия АТФ, запасенная в световой стадии, расходуется на синтез углеводов.

Элементы ответа

- Ошибки допущены в предложениях 2, 3, 5.

- 2 — Атмосферный азот не участвует в процессах фотосинтеза. Участвуют углекислый газ и вода.

- 3 — Только цианобактерии способны к фотосинтезу, остальные прокариоты к нему не способны. (или: У фотосинтезирующих цианобактерий в клетках отсутствуют хлоропласты. Остальные прокариоты не фотосинтезируют).

- 5 — В темновой фазе фотосинтеза кислород не выделяется.

Ответ выпускника № 1

Ошибки допущены в предложениях 2, 3, 5. 2 — В фотосинтезе азот не участвует, а участвуют вода и углекислый газ. 3 — Прокариоты к фотосинтезу не способны. 5 — В темновой стадии фотосинтеза образуются глюкоза и АТФ.

Комментарий. Оценка экспертов – 1 балл. Ответы к предложениям 2 и 3 не содержат исправление ошибок. Ответ к пятому предложению ошибочен.

Ответ выпускника № 2

Ошибки допущены в предложениях 2, 3, 5. 2 — Вторым исходным веществом является вода, а не азот. 3 — Не все прокариоты способны к фотосинтезу. 5 — Кислород образуется в световой стадии.

Комментарий. Оценка – 2 балла. Не все требования к исправлению ошибок соблюдены.

Последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка следующая: АЛА — ПРО — ЛЕЙ. Определите, пользуясь таблицей генетического кода, кодоны иРНК и триплеты ДНК, которые кодируют эти аминокислоты. Какое свойство генетического кода иллюстрирует это задание?

Элементы ответа

- Аминокислота АЛА кодируется следующими триплетами иРНК: ГЦУ, ГЦЦ, ГЦА, ГЦГ. Следовательно, на ДНК ее кодируют триплеты ЦГА , ЦГГ, ЦГУ, ЦГЦ.

- Аминокислота ПРО кодируется следующими триплетами иРНК: ЦЦУ, ЦЦЦ, ЦЦА, ЦЦГ. Следовательно, на ДНК ее кодируют триплеты ГГА, ГГГ, ГГТ, ГГЦ.

- Аминокислота ЛЕЙ кодируется триплетами и-РНК: УУА, УУГ, ЦУЦ, ЦУА, ЦУГ, ЦУУ. Следовательно, на ДНК ее кодируют триплеты: ААТ, ААЦ, ГАГ, ГАТ, ГАЦ, ГАА.

- Задание иллюстрирует такое свойство генетического кода как вырожденность.

Ответ выпускника

- Пользуясь таблицей генетического кода иРНК, я определил, что аминокислота АЛА кодируется следующими триплетами иРНК: ГЦУ, ГЦЦ, ГЦА, ГЦГ. 2. Аминокислота ПРО кодируется следующими триплетами иРНК: ЦЦУ, ЦЦЦ, ЦЦА, ЦЦГ. 3. Аминокислота ЛЕЙ кодируется триплетами УУА, УУГ, ЦУЦ, ЦУА, ЦУГ, ЦУУ. Следовательно, код вырожден.

Комментарий. Оценка экспертов – 2 балла. Эксперты снизили оценку на 1 балл, так как выпускник не написал цепей ДНК, кодирующих информацию. Ошибка в трех пунктах одинаковая.

Фрагмент цепи ДНК имеет последовательность нуклеотидов ТТТАГЦТГТЦГГААГ. В результате произошедшей мутации в третьем триплете третий нуклеотид заменен на нуклеотид А. Определите последовательность нуклеотидов на иРНК по исходному фрагменту цепи ДНК и измененному. Что произойдет с фрагментом полипептида и его свойствами после возникшей мутации ДНК? Дайте объяснение, используя свои знания о свойствах генетического кода.

Элементы ответа

- Последовательность нуклеотидов на и-РНК определяется по исходному фрагменту цепи ДНК — АААУЦГАЦАГЦЦУУЦ по принципу комплементарности.

- Последовательность на и-РНК определяется по измененному фрагменту цепи ДНК — АААУЦГАЦУГЦЦУУЦ.

- Фрагмент полипептида и его свойства не изменяются, так как триплеты АЦА и АЦУ кодируют одну аминокислоту ТРЕ — следовательно, генетический код вырожден (избыточен).

Ответ выпускника

- Последовательность на и-РНК по исходному фрагменту цепи ДНК – АААУЦГАЦАГЦЦУУЦ. 2. Последовательность на и-РНК по измененному фрагменту цепи ДНК АААУЦГАЦУГЦЦУУЦ. 3. фрагмент полипептида и его свойства не изменяются.

Комментарий. Оценка экспертов – 1 балл. Ответ верный, но без объяснений. Нужно полностью выполнять требования заданий!

Тема: Хромосомы, их число, форма и размеры, видовое постоянство. Митоз, мейоз. Их сходство и отличие; значение. Развитие половых клеток у растений и животных

У шимпанзе в соматических клетках 48 хромосом. Определите хромосомный набор и число молекул ДНК в клетках перед началом мейоза, в анафазе мейоза I и в профазе мейоза II. Объясните ответ в каждом случае.

Элементы ответа

- Перед началом мейоза набор хромосом и ДНК равен 2n4c; в конце интерфазы произошло удвоение ДНК, хромосомы стали двухроматидными; 48 хромосом и 96 молекул ДНК.

- В анафазе мейоза I число хромосом и ДНК в клетке не изменяется и равно 2n4c.

- В профазу мейоза II вступают гаплоидные клетки, имеющие набор из двухроматидных хромосом с набором n2c; 24 хромосомы и 48 молекул ДНК.

Ответ выпускника

- Перед мейозом набор 2n4c. 2. В анафазе мейоза I число хромосом гаплоидное n2c. 3. В профазе II число хромосом равно 24, число молекул ДНК — 48.

Комментарий. Оценки экспертов 0 и 1 балл. Задание требует объяснения каждого пункта ответа. Ответы неполные, хотя биологическая ошибка содержится только во втором пункте.

У крупного рогатого скота в соматических клетках 60 хромосом. Определите число хромосом и молекул ДНК в клетках яичников в интерфазе перед началом деления и после деления мейоза I. Объясните, как образуется такое число хромосом и молекул ДНК.

Элементы ответа

- В интерфазе перед началом деления число молекул ДНК — 120, число хромосом — 60; после мейоза I число хромосом — 30, ДНК — 60.

- Перед началом деления молекулы ДНК удваиваются, их число увеличивается, а число хромосом не изменяется — 60, каждая хромосома состоит из двух сестринских хроматид.

- Мейоз I — редукционное деление, поэтому число хромосом и молекул ДНК уменьшается в 2 раза.

Ответ выпускника

- Перед мейозом I число молекул ДНК удваивается, а число хромосом остается прежним. 2. После первого деления мейоза число хромосом и молекул ДНК становится 30 и 60 соответственно. 3. В результате мейоза I образуются гаплоидные клетки с формулой n2c.

Комментарий. Оценка экспертов – 2 и 3 балла. Ответ верный и представляет собой один из возможных вариантов.

Решение задач по генетике

Задача 1. У дрозофил цвет глаз определяется геном, находящимся в Х-хромосоме (красный цвет доминирует над белым). Ген, отвечающий за форму крыльев находится в аутосоме (нормальная форма крыльев доминирует над укороченной). Самку с белыми глазами и укороченными крыльями скрестили с красноглазым самцом с нормальными крыльями, гомозиготным по этому признаку. Затем провели обратное скрещивание: дигомозиготную (по обоим признакам) самку с красными глазами и нормальными крыльями скрестили с белоглазым самцом с укороченными крыльями. Составьте схему скрещивания, укажите генотипы и фенотипы всех родителей и потомков. Объясните полученное расщепление.

Комментарий. При решении таких задач необходим тщательный анализ условий. В данном случае выпускник может не обратить внимание на положение «сцепление гена окраски глаз», неверно записать генотип самца. Это особенно сложно при иной формулировке задания.

Элементы ответа

Первое скрещивание

1.

|

♀ XaXabb X ♂ X AY BB |

|

|

Бел. гл. укор. кр |

Кр.гл норм. кр. |

|

G Xab |

X AB, YВ |

|

F1 ♀ X AXaBb |

♂ X аY Bb |

|

Кр.гл норм. кр |

Бел. гл норм. кр |

Второе скрещивание

2.

|

Р ♀ X AX ABB Х ♂ X аY bb |

|

|

Кр.гл норм. кр |

Бел. гл. укор. кр |

|

G X AB |

Xab , Yb |

|

X A XaBb |

X AY Bb |

Все с красными глазами и нормальными крыльями.

Объяснение. По гену глаз, сцепленному с Х-хромосомой, наблюдается разное расщепление, а по гену окраски расщепление не зависит от пола (допускается иная генетическая символика).

Задача 2. У львиного зева красная окраска цветка не полностью доминирует над белой окраской. Гибридные растения имеют розовую окраску. Узкие листья не полностью доминируют над широкими листьями. У гибридов листья имеют среднюю ширину. Какое потомство и в каких отношениях получится от скрещивания красноцветкового растения, имеющего средние по ширине листья, с растением, имеющим розовые цветки и средние листья. Определите генотипы и фенотипы родителей и потомства. Создайте схему скрещивания, используя решетку Пеннета.

Элементы ответа

Схема решения задачи. А — красные цветки, а — белые цветки, В — узкие листья, в — широкие листья.

1.

|

Р ♀ ААВв |

♂ АаВв |

|

|

красные цветки |

розовые цветки |

|

|

средние листья |

средние листья |

|

|

Гаметы |

АВ, Ав |

АВ, Ав, аВ, ав |

2.

|

АВ |

АВ |

аВ |

Ав |

|

|

АВ |

ААВ В |

ААВ в |

АаВВ |

АаВв |

|

Ав |

ААВ в |

ААвв |

АаВв |

Аавв |

3. F1 1/8 c красными цветками и узкими листьями, 1/4 с красными цветками и средними листьями, 1/8 с красными цветками и широкими листьями, 1/8 с розовыми цветками и узкими листьями, 1/4 с розовыми цветками и средними листьями, 1/8 с розовыми цветками и широкими листьями.

Комментарий. Ответы учеников при неверном выполнении задания сопровождаются следующими ошибками: пишутся генотипы родителей (сразу ставится 0 баллов), не подписываются фенотипы (несмотря на требование условия), не полностью даются соотношения генотипов или фенотипов, не даются объяснения результатов (когда они требуются условием).

Задача 3. Мужчина-дальтоник, имеющий вторую группу крови и гетерозиготный по данному признаку, женится на женщине — носительнице гена дальтонизма, у которой первая группа крови. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей, вероятность рождения детей-дальтоников с первой группой крови и генотипы родителей, у которых родятся дети с указанными признаками. Объясните результаты скрещивания.

Элементы ответа

1.

|

Родители |

♂I АI 0Х dY x ♀ I 0 I 0 X D X d |

|

|

Гаметы |

I АХ d , I АY, I0Х d , I0Y |

I0 X D, I 0X d |

2. F1 ♀ I 0 I 0Х d X d девочки с первой группой крови, дальтоники

♂ I 0 I 0X d Y мальчики с первой группой крови, дальтоники

Вероятность рождения мальчиков и девочек с первой группой крови, дальтоников (вместе) 25%.

3. Гены дальтонизма сцеплены с Х-хромосомой. Поэтому патология проявляется только у мальчиков. Наследование происходит в соответствии с Законом независимого наследования признаков (Третий закон Г. Менделя) и наследования, сцепленного с полом.

Биология. Общая биология. 10-11 классы. Базовый уровень. (Красный) ВЕРТИКАЛЬ

Предлагаемый учебник входит в учебно-методический комплекс по биологии для 10—11 классов, создан на основе оригинальной программы под руководством В. В. Пасечника. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования. Данная линия учебников (5—11 классы) построена по концентрическому принципу. Учебник для 10—11 классов посвящен проблемам общей биологии, которые освещены в нем более глубоко и подробно, чем в учебнике 9 класса, где учащиеся впервые познакомились с ними, с учетом последних достижений в различных областях биологической науки.

Купить

Задача 4. У человека отсутствие потовых желез определяется рецессивным геном, сцепленным с Х—хромосомой, а низкий голос — аутосомный доминантный признак. Мужчина, имеющий низкий голос (АА) и страдающий отсутствием потовых желез, женится на женщине с высоким голосом и имеющей потовые железы. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей, возможные генотипы и фенотипы потомства и вероятность рождения в этой семье мальчиков без потовых желез. Рассмотрите все возможные случаи.

Элементы ответа

Первый вариант

|

Р. ♂ ААХРУ Х ♀ ааХрХ р |

||

|

Низкий голос и нет потовых желез |

Высокий голос и есть потовые железы |

|

|

Гаметы |

АХр , АУ |

аХр |

|

F1 ♂ АаХрУ , |

♀ АаХРХ р |

|

|

Низкий голос, есть потовые железы |

Низкий голос, есть потовые железы |

Вероятность рождения мальчика без потовых желез равна нулю.

Второй вариант

|

Р. ♂ ААХРУ Х ♀ ааХрХ р |

||

|

Низкий голос, нет потовых желез |

Высокий голос, есть потовые железы |

|

|

Гаметы |

АХр , АУ |

аХр , ахр |

F2 а) АаХр У — низкий голос, есть потовые железы. б) АаХр Х р — низкий голос, есть потовые железы. в) АаХрУ — низкий голос, есть потовые железы. г) Аа Х р У — низкий голос, нет потовых желез. Вероятность рождения мальчика без потовых желез 25%

Тема: Циклы развития растений

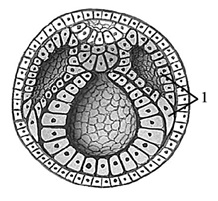

Рассмотрите рисунок жизненного цикла Хламидомонады и укажите названия стадий, обозначенных цифрами 1,2,3. В результате какого деления образовались клетки, обозначенные цифрой 1? Чем представлены гаметофит и спорофит этой зеленой водоросли?

Элементы ответа

- 1 — гаметы, 2 — зигота, 3 — взрослый организм.

- Гаметы образуются в результате митотического деления гаметофита.

- Гаметофит представлен взрослым организмом, спорофит — зиготой.

Комментарий. Так как школьники могут плохо различать споры и гаметы, то имеет смысл найти прием, который поможет им понять последовательность развития водоросли. Например: из зиготы развиваются только споры, а споры образуются только в результате мейоза. Или: гаметы у животных образуются мейозом, а у растений митозом. Нужен жесткий алгоритм при обучении. У задания могут быть варианты.

Ответ выпускника

- 1 — гаметы, 2 — зигота (спорофит), 3 — взрослая особь. 2. Гаметы всегда образуются мейозом. 3. Гаметофит — представлен клеткой со жгутиками.

Комментарий. Оценка экспертов – 2 балла. Ответ содержит одну ошибку.

Какими способами деления, и в каких органах растения образуются споры мха Кукушкин лен и его гаметы? В результате какого процесса образуется спорофит мха?

Элементы ответа

- Споры мха Кукушкин лен образуются в результате мейоза из материнских клеток спорангия (коробочки).

- Гаметы образуются на гаметофитах в антеридиях и архегониях путем митоза.

- Спорофит образуется в результате оплодотворения яйцеклетки на женском растении мха.

Ответ выпускника

- Споры мха образуются из материнских клеток мха. 2. Гаметы образуются в половых органах растения. 3. Спорофит — это коробочка, образующаяся на женском растении из зиготы.

Комментарий. Оценка экспертов 1 балл. В первом пункте допущена ошибка (клетки мха, а не спорангия). Во втором пункте отсутствует терминология (антеридии и архегонии). Третий пункт не соответствует вопросу по смыслу: надо назвать процесс, а не структуру. Тем не менее, ответ в первых двух пунктах неполно, но дан.

Какой хромосомный набор характерен для клеток заростка и гамет папоротника? Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления образуются эти клетки

Элементы ответа

- Набор хромосом заростка папоротника — n; гамет — n.

- Заросток развивается из гаплоидной споры путем митоза.

- Гаметы развиваются на гаплоидном заростке путем митоза.

Ответ выпускника

- Набор хромосом у заростка гаплоидный. 2. Заросток развивается из гаплоидной споры путем митоза. 3. Гаметы всегда образуются путем мейоза.

Комментарий. Оценка экспертов – 2 балла. Выпускник не понимает, что гаплоидные клетки не могут делиться мейозом и не знает способа образования гамет у растений.

Какие клетки, и каким способом деления, образуются в тычинках покрытосеменных растений? Каким клеткам, и в результате какого деления, дают начало образовавшиеся клетки?

Элементы ответа

- Из материнских клеток спор пыльника образуются гаплоидные микроспоры.

- Они образуются путем мейоза.

- Они дают начало мужским гаметофитам — пыльцевым зернам, образующимся в результате митоза микроспор.

Ответ выпускника № 1

- В тычинках образуются микроспоры. 2. Они образуются путем митоза, так как клетки тычинок диплоидны. 3. Путем дальнейшего митоза образуются пыльцевые зерна.

Комментарий. Оценка экспертов – 2 балла. Ответ 2 содержит биологическую ошибку, демонстрируя непонимание процесса мейоза.

Ответ выпускника № 2

- В тычинках образуются микроспоры. 2. Они образуются мейозом. 3. Они дают начало вегетативным и генеративным клеткам, делясь митозом.

Комментарий. Оценка экспертов – 2 и 3 балла. Второй эксперт учел третий ответ как правильный.

Тема: Разнообразие организмов. Растения

Какие процессы обеспечивают транспорт минеральных веществ в растениях? Ответ объясните.

Элементы ответа

- Во всасывающей зоне корня развивается корневое давление, которое обеспечивает подъем минерального раствора на определенную высоту, благодаря разнице между концентрациями раствора в почве и в растении.

- Транспирация (присасывающая сила листьев) также поднимает растворы на достаточно большую высоту по сосудам.

- Поступление растворов в ткани растения обеспечивается также механизмами осмоса и диффузии.

Ответ выпускника № 1

Вода поднимается по растению вверх благодаря корневому давлению и сосущей силе листьев.

Комментарий. Оценки экспертов 1 и 2 балла. Оценку в 1 балл трудно апеллировать, поскольку механизмы процессов не раскрыты.

Ответ выпускника № 2

- Корневые волоски всасывают растворы из почвы. 2. Это происходит в результате осмоса и диффузии, направленных по градиенту концентрации. 3. Испарение воды листьями также способствует подъему раствора по растению.

Комментарий. Оценка экспертов – 3 балла.

На каком основании заразиху, петров крест и раффлезию относят к растениям? Какой образ жизни они ведут?

Элементы ответа

- Эти организмы относят к растениям, потому что у них есть цветки и вегетативные органы, характерные для растений.

- Это растения-паразиты, питающиеся органическими веществами растений-хозяев, к корням которых они присасываются.

Ответ выпускника № 1

- Это растения, потому что у них есть цветок. 2. Они растут всю жизнь и создают органические вещества из неорганических.

Комментарий. Оценка экспертов – 1 балл. Второй ответ неверен.

Ответ выпускника № 2

- Заразиха и петров крест — паразиты, имеющие цветок. Про раффлезию не знаю. 2. Наверное, у них нет хлорофилла, и они вынуждены получать пищу из других растений-хозяев.

Комментарий. Оценка экспертов – 2 балла.

Как можно продлить жизнь цветов, поставленных в вазу с водой? Ответ объясните.

Элементы ответа

- В проводящие сосуды срезанных цветов попадает воздух, преграждающий путь воде.

- Нужно обрезать часть стеблей под водой, чтобы вытеснить воздух из растения.

- В некоторых случаях рекомендуют растворить в воде немного аспирина или сахара (1 ч. ложку).

Комментарий. Вариантов ответов достаточно много. Главное, чтобы они соответствовали смыслу вопроса. В основном выпускники указывают: добавить сахар, поместить в отстоявшуюся воду, соблюдать температурный режим. Про правила обрезки вспоминают редко.

В клетках растений имеются хлоропласты с гранами и тилакоидами, митохондрии с кристами, ЭПС. Что общего в строении этих структур и каково биологическое значение этого сходства?

Элементы ответа

- Перечисленные органоиды образованы складками плазматических мембран.

- Эти складки увеличивают рабочую поверхность органоида и клетки в целом.

Ответ выпускника № 1

- Это мембранные органоиды. 2. Благодаря мембранам активность органоида повышается.

Комментарий. Оценка экспертов – 1 балл. Нет объяснения повышению активности органоида.

Ответ выпускника № 2

- В каждом из этих органоидов идет синтез веществ. 2. В хлоропластах синтезируется глюкоза, в митохондриях – АТФ, на шероховатой ЭПС – белки.

Комментарий. Оценка экспертов – 0 баллов. Несоответствие ответа вопросу не позволяет оценить ответ положительно.

#ADVERTISING_INSERT#

В этой шпаргалке собрали самые сложные задания с ЕГЭ по биологии и расписали их решение.

Задание 1

У животных к конечным продуктам обмена веществ наряду с углекислым газом и водой относится ядовитый аммиак и гораздо менее токсичная мочевина, в которую превращается аммиак.

* Конечными продуктами обмена каких веществ являются аммиак и мочевина?

* Почему для личинок амфибий характерно выделение аммиака, тогда как у взрослых жаб и лягушек выводится мочевина?

Ключ

- аммиак и мочевина — продукты обмена белков

- аммиак и мочевина — продукты обмена нуклеиновых кислот

- головастики живут в воде, взрослые амфибии большую часть времени проводят на суше

- постоянное поглощение легко доступной воды позволяет головастикам активно выводить ядовитый аммиак

- взрослые амфибии поглощают меньше воды (так как много времени проводят на суше), поэтому образуют менее токсичную мочевину

Задание 2

Коэволюция — это сопряжённая эволюция двух видов организмов, находящихся друг с другом в тесных пищевых или иных экологических отношениях. Предположим, что у растения в результате его эволюции образовались жёсткие листья с плотным покровом, препятствующим поеданию насекомыми.

* Назовите не менее четырёх адаптаций, которые могут возникнуть у насекомых, питающихся листьями этого растения, вследствие их коэволюционного развития.

Ключ

- появление грызущего ротового аппарата, который позволяет разрушать плотные покровы листьев

- питание молодыми листьями до формирования на них плотного покрова

- появление у насекомых ферментов, разрушающих жёсткие покровы листьев

- переход насекомых на питание иными, более “мягкими” частями растения (почками, цветами, нектаром)

Задание 3

У всех организмов работа разных систем органов взаимосвязана. Если рассмотреть кровеносную систему Насекомых и Ракообразных, можно заметить, что у Ракообразных она ветвится сильнее.

* Объясните, почему?

* С какими системами органов и как связана кровеносная система этих классов Членистоногих?

Ключ

- Связано с особенностями строения дыхательной системы

- У насекомых сильно разветвлённая дыхательная система. Кислород доставляется ко всем органам непосредственно по трахеям , а не с помощью гемолимфы

- У ракообразных кислород доставляется ко всем органам кровью (от жабр)

- Связано с особенностями строения выделительной системы

- У насекомых продукты обмена поступают в выделительные органы (мальпигиевы сосуды, жировое тело) непосредственно из полости тела, а не с помощью кровеносной системы

- У ракообразных продукты обмена поступают в выделительные органы (зелёные железы) по кровеносным сосудам

- В связи с тем, что у Ракообразных работа кровеносной системы необходима для функционирования дыхательной и выделительной, у этого класса она более разветвлённая и сложно организованная

Задание 4

Предложите, каким образом можно доказать предположение о том, что секреция пищеварительного сока поджелудочной железой регулируется и нервным, и гуморальным путями.

Ключ:

1. Необходимо поставить эксперимент, который бы проверил гипотезу о двух путях регуляции

2. Чтобы доказать существование нервной регуляции необходимо раздражать нервы, иннервирующие ту часть железы, которая выделяет пищеварительный сок. Если секреция усилится, то нервная регуляция существует

3. Чтобы доказать существование гуморальной регуляции, необходимо стимулировать секрецию пищеварительного сока пищей, но в отсутствие нервной регуляции. Для этого можно перерезать определённые нервы. И если при попадании пищи в двенадцатиперстную кишку секреция сока увеличится, можно говорить о гуморальной регуляции

Задание 5

Основная функция лёгких — снабжение тканей кислородом. Какие ещё функции есть у этих парных органов?

Ключ

- Испарение воды — участие в метаболизме, способствуют терморегуляции

- Выделительная — выделяют углекислый газ, пары воды

- Регуляция pH — карбонатная буферная система составляет около половины буферной ёмкости крови, в функционировании этой системы принимает участие выделяемый лёгкими углекислый газ

- Терморегуляция

- ДЕПО крови — капилляры лёгких могут накапливать большое количество крови

- Синтез некоторых веществ — гепарина, липидов, АПФ

Задание 6

Явление воспаления было описано древнеримским философом и врачом Цельсом, выделявшим следующие признаки этого процесса: rubor — краснота (местное покраснение кожных покровов или слизистой), tumor -— опухоль (отек), calor — жар (повышение местной температуры), dolor — боль.

* С чем связано покраснение в области воспаления? Почему в области повреждённого участка возникает отек, жар и боль?

Ключ

- Покраснение связано с расширением сосудов приток крови к месту воспаления

- Отёк возникает при скоплении тканевой жидкости в месте воспаления

- Жар возникает с притоком крови в область воспаления

- Боль возникает из-за раздражение рецепторов химическими веществами , выделяемых болезнетворными организмами

- Боль возникает при сдавлении тканей в связи с притоком тканевой жидкости

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Мы обязательно поправим!

«Биология отрицает законы математики: при делении происходит умножение» Валерий Красовский

Трудные вопросы ЕГЭ по биологии

Данный раздел включает вопросы ЕГЭ по биологии, которые вызывают наибольшие затруднения с точки зрения практикующих репетиторов.

|

Деление клетки (митоз, мейоз)

Деление клетки (митоз и мейоз), жизненный цикл клетки обычно вызывает множество затруднений при решении заданий. В данном разделе подобраны вопросы для проверки своей готовности по митозу и мейозу перейти… |

|

|

Наследственность и изменчивость, виды мутацийПри самостоятельной подготовке к ЕГЭ по биологии часто возникают трудности с классификацией изменчивости, видами мутаций. перейти… |

|

Эмбриональное развитие

При самостоятельной подготовке к ЕГЭ по биологии часто возникают сложности с вопросами, связанными с эмбриональным развитием, в частности с органогенезом. В данном разделе приведены ряд вопросов, направленные на закрепление этого трудного раздела. перейти… |

||

|

|

Вопросы по биоразнообразию

При самостоятельной подготовке к ЕГЭ по биологии не всегда хватает времени рассмотреть все многообразие организмов. Данный раздел предназначен в некоторой степени облегчить подготовку по этому направлению. перейти… |

|

|

|

Методы

Некоторые методы, встречающиеся в ЕГЭ по биологии, отличаются от методов, описанных в школьных учебниках. Данные вопросы помогут разобраться в некоторых из них. перейти… |

Просмотров: 47528

Последние обновления

Последние видео:

Подписывайся на обновления, обсуждай вопросы в соцсетях

Здравствуйте, уважаемые читатели блога репетитора биологии по Скайпу biorepet-ufa.ru.

Вот и закончились выпускные и вступительные экзамены 2022 года, ещё более ужасного, чем предыдущие два ковидных года.

Идет война двух братских народов. Гибнут тысячами и получают увечья в войне русские и украинские парни и нет пока никаких предпосылок скорейшего прекращения этого безумия. ..

В этой статье обращаюсь к вам, будущим абитуриентам 2023 года и вашим преподавателям биологии. Хочется надеяться. что сдавать экзамены вы будете уже в мирное время.

В этом году довольно рано уже вышел проект [urlspan]Демоверсии 2023 года[/urlspan] из которого ясно, что больших изменений в составлении КИМов по биологии в 2023 году не будет..

Для более плодотворной подготовки к экзаменам в 2023 году хорошо бы знать те пробелы в знаниях, которые были выявлены при анализе результатов экзаменационных работ абитуриентов 2022 года.

Такой скрупулезный анализ результатов сдачи экзаменов по биологии в 2022 году снова дан В.С. Рохловым, Р.А. Петросовой в Методических рекомендациях для учителей. ФИПИ, Москва 2022

В этой моей статье, посвященной анализу основных ошибок при сдаче ЕГЭ по биологии в 2022 году нет никаких приводимых в данном Методическом пособии глобальных схем и диаграмм и нет сведений о тех экзаменационных вопросах с которыми большинство учащихся справились хорошо. Обсуждаются в основном задания, с которыми смогли справиться немногие.

Экзаменационная работа по биологии в 2022 году включала как и в прежние годы много вопросов из ОБЗ ФИПИ из тех же 7-ми содержательных блоков, представленных в Кодификаторе.

В ЕГЭ 2022 г. по биологии приняли участие более 118 тыс. человек.

Анализ ответов экзаменуемых позволил определить круг проблем и типичных ошибок, некоторые из которых повторяются из года в год.

Блок 1. Биология как наука. Методы научного познания

Задания этого блока контролировали материал о структуре биологической науки, об уровнях организации живого, о методах научного познания в биологических исследованиях, а также владение умениями прогнозировать результаты биологического эксперимента, проводить анализ данных, полученных в табличной или графической форме и применять биологические знания в практических ситуациях (анализ биологического эксперимента).

Затруднения вызывали задания, направленные на установление методов биологических исследований, т.е. связанные с методологией научного познания.

Самый низкий результат получен за задание, в котором требовалось определить метод по описанию области его применения (32% выполнения). «Скрещивание представителей чистых линий для определения доминантных признаков». Ответ: гибридологический.

Низкий результат получен также по заданию, в котором требовалось определить метод, с помощью которого возможно определение нуклеотидной последовательности ДНК или РНК (один из широко применяемых методов в молекулярной биологии). Авторами задания был задуман ответ «секвенирование», но участникам экзамена засчитывались как правильные и такие ответы как: биохимический, молекулярно-генетический и цитогенетический методы.

Умение анализировать результаты эксперимента проверялось в заданиях линии 2. Затруднения вызвало задание, в котором требовалось определить наличие активного фермента каталазы, разлагающего пероксид водорода, в вареном и сыром мясе, его выполнили только 51% экзаменуемых.

Примерно столько же смогли определить химический состав костей. Вот пример этого задания. Экспериментатор поместил куриную кость на несколько дней в 3%-ный раствор соляной кислоты. Как изменилось количество белков и солей кальция в кости за это время? Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) увеличилась

2) уменьшилась

3) не изменилась. Ответ 32.

Задания высокого уровня сложности были представлены в части 2 линии заданий 22. Участники экзамена в своих развернутых ответах продемонстрировали умения выделять независимую и зависимую переменные, объяснять наблюдаемые явления, анализировать результаты эксперимента, делать выводы. Но максимальные 3 балла получили за выполнение этого задания всего 11% участников.

Блок 2. Клетка как биологическая система

Заданиями данного блока проверяются знания экзаменуемых о строении, жизнедеятельности и многообразии клеток, а также умения устанавливать взаимосвязь строения и функций органоидов клетки, распознавать и сравнивать клетки разных организмов, процессы, протекающие в них. Эти знания и умения проверялись заданиями на базовом, повышенном и высоком уровнях.

На базовом и повышенном уровнях большинство испытуемых продемонстрировало:

– умение решать задачи по установлению химического состава клетки, генетической информации

строению хромосом, хромосомному набору соматических и половых

клеток (выполнение 66%);

– знания и понимание строения клеток прокариот и эукариот (68%);

– умение устанавливать взаимосвязь строения и функций отдельных органоидов клетки (58%);

– умение сравнивать процессы обмена веществ, энергетический и пластический обмен,

этапы фотосинтеза, энергетического обмена (66%);

– умение распознавать по рисунку тип и отдельные фазы деления клетки (67%).

В части 1 в линиях 5 и 6 предлагались задания нового типа (мини-тест), в которых проверялись умения работать с рисунком. Один рисунок использовался одновременно в заданиях 5 и 6. В задании 5 требовалось определить по рисунку клеточную структуру, процесс или вещество и записать в ответе соответствующий термин, а в задании 6 необходимо было установить соответствие между указанными на изображении структурами или процессами и их характеристиками.

Результаты выполнения таких новых заданий оказались ниже заявленного уровня (не удивительно — эти задания нового типа с одним рисунком для ответов на два задания явный перебор авторов-составителей в оригинальничании. Они «пестрят» обилием цифровых сносок, часть из которых нужна для ответа на задание 5, а другая часть — для ответа на задание 6. Такие задания лишь дополнительное «сотрясение мозга»).

Вызвали затруднения и отдельные задания линии 3, где проверялось умение решать биологические задачи по цитологии. Приведем конкретные примеры заданий с низкими результатами.

Сколько аутосом содержит соматическая клетка птицы, если в её кариотипе содержится 16 хромосом? В ответе запишите только соответствующее число.

Ответ: 14 (подобные задания повторяются из года в год, но большинство учащихся видимо путают понятия «половые хромосомы» и «половые клетки». В любой диплоидной соматической клетке любого организма «сидят» несколько пар аутосом и всегда присутствует одна пара половых хромосом).

Низкие результаты получены и по отдельным заданиям повышенного уровня в линии 6. Приведем пример такого задания.

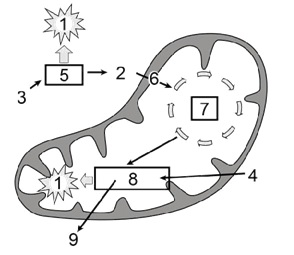

Установите соответствие между характеристиками и веществами, участвующими в клеточном дыхании, обозначенными цифрами на схеме: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

………ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЩЕСТВА, УЧАСТВУЮЩИЕ

…………………………………………………………………..В КЛЕТОЧНОМ ДЫХАНИИ

А) окислитель в дыхательной цепи 1) 1

Б) продукт гликолиза 2) 2

В) макроэргическое соединение 3) 3

Г) исходный субстрат для гликолиза 4) 4

Д) шестиуглеродный моносахарид

Е) содержит три остатка фосфорной кислоты

Ответ: 421331. (Я в своей привычной домашней обстановке и то не сразу разобрался с этими цыфирьками. Какие-то цыфры в рамочке, какие-то — без. Какие-то надо использовать для ответов, а другие — нет. Сами схемы гликолиза в цитоплазме и окислительного фосфорилирования в митохондрии уж очень усеченные. В общем авторы опять изощряются. Наверняка на этом рисунке в оригинале объект под цифрой 1 нарисован красным: АТФ — макроэргическое соединение).

Сложными оказались задания, в которых по рисунку с изображением тилакоида необходимо было определить этапы фотосинтеза и вещества, которые образуются на этих этапах.

А вот пример задания линии 8 с низкими результатами. Установите последовательность процессов при транскрипции.

1) соединение РНК-полимеразы с промотором гена

2) разрушение водородных связей между цепями ДНК

3) отделение РНК-полимеразы от ДНК

4) синтез РНК по принципу комплементарности

5) созревание иРНК

6) выход РНК из ядра

Ответ: 124356.

Анализ результатов выполнения заданий 3, 5, 6, 7, 8 базового и повышенного уровней позволяет сделать вывод, что задания, в которых проверяются не только знания по цитологии, но и умения работать с рисунком и определять по изображению клеточные структуры или процессы, протекающие в них, вызывают наибольшие затруднения у участников экзамена. К числу слабо сформированных у участников знаний и умений (выполнение – менее 30%) следует отнести традиционный обмен веществ и превращение энергии в клетке.

В части 2 содержание блока проверялось отдельными заданиями в линии 23 или 24, а также во всех заданиях линии 27. Задания успешно выполнялись только участниками с хорошей и отличной подготовкой.

В линии 23 предлагались задания с изображением органоидов клетки, клеток организмов разных царств, фаз деления клетки. Их выполнение составило 23–32%, а максимальные 3 балла получили лишь 8–13% участников, что вполне соответствует заявленному уровню сложности.

В линии 24 были предложены задания на анализ текста по темам «Нуклеиновые кислоты», «Развитие половых клеток», «Функции органических веществ в клетке». Задания выполнили в среднем от 22–36% экзаменуемых, что свидетельствует о системной подготовке участников с хорошей и отличной подготовкой.

Линия 27 традиционно была посвящена проверке умений применять знания по цитологии в новой ситуации при решении задач с использованием таблицы генетического кода, а также определять хромосомный набор клеток гаметофита и спорофита растений, число хромосом и ДНК в разных фазах деления клетки. Выполнение заданий в среднем составило 21–36%, что свидетельствует о сформированности у подготовленных испытуемых умений решать задачи по темам «Матричные реакции», «Хромосомный набор клеток. Деление клетки». Однако выполнение некоторых заданий вызвало затруднения.

Например, трудности вызвала модель заданий с открытой рамкой считывания от стоп-кодона. Только 6% участников экзамена смогли с этим разобраться и выполнить задания.

В целом по блоку «Клетка как биологическая система» можно отнести к числу слабо сформированных у участников умения:

1. Определять хромосомный набор соматических и половых клеток, число аутосом и половых хромосом в кариотипе;

2. Работать с изображением клеточных структур и устанавливать взаимосвязи между структурами клетки и процессами, которые в них протекают;

3. Устанавливать последовательность процессов обмена веществ, матричных реакций в клетке;

4. Определять стоп-кодон с открытой рамкой считывания.

Блок 3. Организм как биологическая система

Задания этого блока контролируют усвоение знаний о закономерностях наследственности и изменчивости, об онтогенезе и воспроизведении организмов, о селекции организмов и биотехнологии, а также выявляют уровень овладения умениями применять биологические знания при решении задач по генетике.

Наибольшие затруднения вызвало решение задач на анализ родословных, их выполнение составило только 38–42%.

Средний процент выполнения заданий базового уровня по темам «Воспроизведение организмов. Способы размножения», «Онтогенез и присущие ему закономерности» составил 68% (60-72%).

Однако наличие рисунка в заданиях значительно снизило результаты выполнения по сравнению с аналогичными заданиями без рисунков. Например, задание базового уровня на множественный выбор без рисунка в среднем выполнили 66%, а с рисунком – 36%. Это объясняется тем, что вначале требуется определить по рисунку структуры, а потом подобрать к ним соответствующие характеристики.

Приведем пример такого задания. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Какие из приведённых ниже структур развиваются из зародышевого листка, обозначенного на рисунке цифрой 1? (Сначала нужно было вообще понять, а какой зародышевый листок обозначен цифрой 1? На рисунках в учебниках эти клетки мезодермы красного цвета и хорошо отличаются от эктодермальных и энтодермальных клеток других зародышевых листков. И конечно нужно знать какие органы из каких зародышевых листков формируются. А здесь всё серое)

1) альвеолы лёгких

2) почки

3) поджелудочная железа

4) бедренная кость

5) миокард сердца

6) эпителий тонкого кишечника

Ответ: 245.

С данным заданием справились только 37% участников экзамена.

Задания на установление соответствия в этом блоке выполнили 64% участников, а задания на установление последовательности процессов – только 30%.

Затруднение вызвало задание на установление последовательности процессов в жизненном цикле сосны. Авторы методических рекомендаций отмечают, что подобные задания включаются в КИМы ЕГЭ по биологии уже многие годы, но всегда плохо выполняются участниками экзамена. У меня на блоге есть две статьи о чередовании поколений.

При выполнении заданий по теме «Закономерности наследственности и изменчивости» участники ЕГЭ продемонстрировали знание законов Менделя, характеристик типов изменчивости. Задания по этой теме не вызвали затруднений, их выполнение на базовом уровне составило 62%, а на повышенном – 48%.

В отличие от предыдущих лет, положительные результаты получены по темам «Селекция, ее задачи и практическое значение», «Биотехнология, ее направления» как на базовом уровне (67%), так и на повышенном (48%).

В части 2 по данному блоку были предложены задания 23, 24 и 28 высокого уровня сложности.

В линии 23 было представлено только одно задание, максимальные 3 балла за которое получили лишь 5% участников.

Задания линии 24 на исправление ошибок в тексте в среднем выполнили 35% участников. Это говорит о том, что они не вызвали особых затруднений у хорошо и отлично подготовленных участников.

В линии 28 традиционно предлагались генетические задачи на сцепленное дигибридное скрещивание и наследование признаков, сцепленных с полом. Средний результат выполнения составил 30,2%, что свидетельствует о сформированности у хорошо подготовленных участников умений решать сложные генетические задачи.

В целом можно отметить, что решению генетических задач уделяется большое внимание при подготовке к ЕГЭ: обучающиеся знакомы с алгоритмом решения большинства предложенных на экзамене моделей, умеют анализировать условие задания и делать выводы, что приводит к высоким результатам.

Блок 4. Система и многообразие органического мира

Задания этого блока проверяли знания о многообразии, строении, жизнедеятельности и размножении организмов различных царств живой природы и вирусах, а также умения сравнивать организмы, характеризовать и определять их принадлежность к определенному систематическому таксону. В части 1 этот блок был представлен тремя заданиями, а в части 2 – двумя-тремя заданиями.

Данный блок в каждом варианте был представлен четырьмя-пятью заданиями: базового уровня линий 9, 11, повышенного уровня (линия 10), высокого уровня (23, или 24, или 25).

В части 1 средний результат выполнения заданий базового уровня составил 67% (52–82%). Участники экзамена продемонстрировали знание характеристик организмов царств бактерий, грибов, растений и животных основных систематических категорий, а также умение устанавливать последовательность таксонов биологических объектов. В частности, знание основных систематических категорий и их соподчиненность продемонстрировали 72–78% участников экзамена.

Затруднение вызвало задание с множественным выбором, в котором требовалось сравнить голосеменные и покрытосеменные растения. В среднем их выполнили только 50% участников, а максимальные 2 балла получили всего 28% участников экзамена.

В заданиях повышенного уровня проверялось не только знание основных царств живой природы, но и умение сравнивать биологические объекты между собой. Их выполнение составило от 36% до 62%. Лишь отдельные задания вызвали затруднения у экзаменуемых, например задания на установление соответствия видоизменений вегетативных органов растений и их характеристик (26% выполнения), сопоставление на рисунке клеток гидры с их характеристиками (15% выполнения).

В части 2 задания высокого уровня сложности по этому блоку были представлены в линиях 23, 24, 25. С ними справились от 11% до 32% экзаменуемых, что соответствует уровню сложности. Участники экзамена продемонстрировали умения распознавать биологические объекты и их части, приводя характеристики, анализировать текст и исправлять ошибочные суждения, отвечать на вопросы проблемного характера. Лишь отдельные задания имели низкие результаты.

Приведем пример одного такого задания, где выполнение составило 13,6%, а максимальные 3 балла получили только 3% участников экзамена:.

В зависимости от строения своей молекулы дыхательный белок гемоглобин может иметь различную степень сродства к кислороду, то есть различную способность присоединять кислород к железосодержащему гему. Чем меньше сродство гемоглобина к кислороду, тем медленнее кровь связывает кислород из внешней среды.

Как различается сродство гемоглобина к кислороду у придонных рыб, обитающих в стоячих водоёмах, и рыб, обитающих в толще воды проточных водоёмов? Ответ поясните. Какие особенности строения жабр костных рыб обеспечивают эффективное насыщение крови кислородом?

Элементы ответа:

1) сродство гемоглобина к кислороду больше у придонных рыб, обитающих в стоячих водоемах (меньше у рыб, обитающих в толще воды);

2) концентрация кислорода в придонном слое стоячих водоемов существенно ниже, чем в толще воды проточных водоемов (концентрация кислорода в толще воды проточных водоемов выше, чем в придонном слое);

3) большая площадь поверхности жабер (жаберных лепестков);

4) близкое расположение жаберных капилляров к поверхности (тонкий эпителий).

Блок 5. Человек и его здоровье

В заданиях этого блока проверялось знание строения и функционирования отдельных органов и систем органов организма человека, нейрогуморальной регуляции физиологических процессов, санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.

Данный блок представлен в каждом варианте четырьмя-пятью заданиями: базового уровня (линия 12), повышенного уровня (линии 13, 14, 20), высокого уровня сложности (линия 23, или 24, или 25).

Анализ результатов выполнения заданий блока позволил установить усвоение выпускниками знаний об организме человека, о профилактике инфекционных заболеваний и гигиене. Результаты выполнения заданий базового уровня распределились в интервале 56–82%, а повышенного уровня – 36–61%. В то же время самые низкие результаты получены по следующим темам «Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма», «Анализаторы, строение и функции, роль в организме», «Высшая нервная деятельность».

Так, например, затруднение вызвало задание, в котором требовалось установить соответствие между симптомами и заболеваниями (сахарный диабет и микседема), их влиянием на процессы в организме. Его выполнили только 31% участников, а максимальные 2 балла получили 10% участников.

Установите соответствие между симптомами и заболеваниями человека: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

………..СИМПТОМЫ ………………………………………..ЗАБОЛЕВАНИЯ

А) снижение частоты сердечных сокращений 1) сахарный диабет

Б) замедление окислительных процессов 2) микседема

в организме, увеличение веса

В) появление отёчности, ломкость ногтей,

выпадение волос

Г) снижение иммунитета

Д) выделение большого количества мочи

и постоянное ощущение жажды

Е) нарушение синтеза инсулина в клетках

поджелудочной железы

Ответ: 222211.

Результаты по теме «Нейрогуморальная регуляция» являются самыми низкими уже многие годы. Это связано не только со сложностью содержания самой темы, но и со слабой сформированностью умений проводить системный анализ и объяснять физиологические процессы, происходящие в организме человека.

По данному блоку в части 2 в каждом варианте предлагалось одно-два задания высокого уровня сложности (линии 24 и 25). Задания на работу с текстом в линии 24 не вызвали особых затруднений, их выполнение составило в среднем 32%. Результаты по линии 25 существенно ниже — (5–21%).

Самые низкие результаты получены по заданию, в котором требовалось оценить влияние щитовидной железы, мышц, промежуточного мозга на изменение концентрации глюкозы в крови. При выполнении этого задания требовалось использовать знания о функциях данных органов и их влиянии на изменение обмена веществ в организме.

Блок 6. Эволюция живой природы

Задания этого блока контролировали знания о движущих силах, направлениях и результатах эволюции органического мира, а также умение объяснять основные эволюционные процессы, взаимосвязь движущих сил и результатов эволюции. По этому блоку в каждом варианте было в среднем пять заданий: одно задание базового уровня (линия 15), два – повышенного уровня (линии 16, 19), одно-два задания высокого уровня (линии 23 или 24, 26).

При выполнении этих заданий участники продемонстрировали: знания о виде и его критериях, современных положениях синтетической теории эволюции, путях и направлениях эволюционного процесса; умения анализировать текст и определять по описанию соответствующий критерий вида или направление эволюции, исправлять неверные суждения, объяснять основные ароморфозы и идиоадаптации в эволюции растительного мира и животного мира, устанавливать взаимосвязь движущих сил и результатов эволюции.

На базовом уровне с заданиями справились 61–78% участников, а на повышенном – 34–64%. Такие результаты свидетельствуют о достаточно хороших знаниях содержания этого блока. Результаты лишь одного задания оказались ниже заявленного уровня. Это задание на установление соответствия по теме «Доказательства эволюции живой природы. Результаты эволюции». Его выполнили только 26,8% участников, а максимальные 2 балла получили менее 20% участников. Очевидно, что большинство участников экзамена не различают атавизмы и рудименты.

Приведем пример этого задания.

Установите соответствие между структурами организмов и эволюционными явлениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗМОВ ……………………….ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ

А) зубы у птиц 1) атавизмы

Б) третье веко у человека 2) рудименты

В) появление шерсти у китообразных

Г) хвост у человека

Д) тазовый пояс у змей

Е) закладка зубов мудрости в эмбриогенезе

у человека.

Ответ: 121122.

В части 2 вопросы эволюции были представлены в отдельных заданиях линий 23, 24 и 26. Выполнение заданий 23 и 24 составило 32–36%.

В заданиях с рисунком требовалось определить изображенный ископаемый объект, период его жизни по геохронологической таблице, класс, тип или отдел, к которому можно отнести этот организм, и указать признаки принадлежности к данному таксону. Их выполнение составило в среднем 36%. Такие результаты свидетельствуют о сформированности у участников знания палеонтологических доказательств эволюции, признаков таксонов растений и животных, умений определять ископаемые объекты с использованием геохронологической таблицы и характеризовать их.

Задания на работу с текстом, нахождение и исправление ошибочных суждений (линия 24) также не вызвали затруднений. В среднем их выполнили 37% экзаменуемых, что объясняется хорошо усвоенным содержанием подготовленными участниками.

Более низкие результаты получены по заданиям линии 26: в среднем 15,5% (11–20%), выполнения, а 3 балла получили около 4% экзаменуемых.

Блок 7. Экосистемы и присущие им закономерности

Линии заданий этого блока направлены на проверку знаний об экологических закономерностях, о круговороте веществ в биосфере, а также умений устанавливать взаимосвязи организмов в экосистемах, выявлять причины устойчивости, саморазвития и смены экосистем.

В части 1 предлагалось три задания: одно задание базового уровня (линия 17), два задания повышенного уровня (линии 18, 19 или 20). В части 2 присутствовало – одно задание высокого уровня сложности (линия 24 или 26).

На базовом уровне их выполнили в среднем 75%, а на повышенном – 55%. Участники экзамена продемонстрировали знания об экологических факторах, о компонентах экосистем, трофических уровнях, сукцессиях экосистем, круговороте веществ в биосфере.

Кроме того, они показали умения: устанавливать взаимосвязи организмов в экосистемах; выявлять причины устойчивости, саморазвития и смены экосистем; сравнивать естественные и искусственные экосистемы; устанавливать последовательность смены экосистем; определять последствия деятельности человека в биосфере. Большинство заданий повышенного уровня на установление соответствия, последовательности и на работу с таблицей выполнено выше заявленного уровня.

Задания части 2 высокого уровня сложности у участников экзамена также не вызвали особых затруднений. Результаты их выполнения составили 10–37%.

В целом можно констатировать, что важнейшие экологические понятия и большинство знаний и умений по блоку «Экосистемы и присущие им закономерности» сформированы у основной части участников экзамена.

Для преодоления минимального порога

рекомендуется более тщательно прорабатывать учебный материал по разделу «Общая биология», используя для этой цели учебники базового уровня, так как основной материал КИМ ЕГЭ части 1 направлен на проверку именно этого содержания (12–13 заданий из 21). Кроме того, следует обратить внимание на изображение биологических объектов и процессов (остается лишь «научиться видеть» эти замечательные цветные иллюстрации в учебниках черно-белыми, какими их дают на экзамене).

При подготовке к экзамену для получения более высоких результатов

необходимо использовать учебники углубленного уровня, а также организовать повторение учебного материала за курс основной школы. Этот учебный материал может быть включен в урок при изучении таких тем общей биологии, как «Эволюционное учение. Эволюция органического мира», «Основы экологии». При изучении вопросов антропогенеза можно организовать повторение материала по анатомии и физиологии человека.

На уроках биологии необходимо чаще использовать активные методы обучения:

ставить перед обучающимися проблемные вопросы, предлагать задания поискового характера;

при выполнении лабораторных опытов необходимо предлагать анализировать результаты эксперимента, находить зависимые и независимые переменные;

учителю необходимо чаще включать в урок такие виды самостоятельной работы, как работа с научно-популярной литературой, анализ биологических текстов, ответы на проблемные вопросы.

*******************************************************

У меня на блоге вы можете приобрести ответы на тесты ОБЗ ФИПИ по ЕГЭ и ОГЭ (ГИА).

а) Как подготовиться к сдаче ЕГЭ по биологииИ. Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ)

|

анализ ошибок сдачи ЕГЭ по биологии в 2022 годукодификаторрепетитор биологии по Скайпу

|

- 08.04.2022

Начинаем собирать реальные варианты ЕГЭ 2022 года по биологии. Все варианты собираются и публикуются после проведения экзамена.

- Смотреть реальные варианты ЕГЭ 2022 по всем предметам

На сегодня 08.04.2022 есть несколько вариантов с досрочного ЕГЭ 2022 по биологии. Смотрим, разбираем. Все варианты будут сопровождаться видеоуроками, на которых будут разобраны примеры решения, правильные ответы и т.д.

- Вариант досрочного ЕГЭ 2022 по биологии от 07.04.2022 — более 5 вариантов

- Открытый вариант от ФИПИ ЕГЭ 2022 по биологии (аналог досрочного варианта) от 28.04.2022

Есть вопросы? Пишите их ниже! Обсудим, решим, ответим.

- Другие варианты ЕГЭ по биологии (включая Статград)

Один из вариантов реального досрочного ЕГЭ 2022 по биологии

14 марта 2020

В закладки

Обсудить

Жалоба

Правильные ответы на 15 сложных вопросов по биологии, в которых часто делают ошибки.

1) Споры у растений образуются МЕЙОЗОМ, а гаметы — МИТОЗОМ.

2) В Анафазу митоза набор хромосом 4n4c, Анафазу мейоза 1 — 2n4c, Анафазу мейоза 2 — 2n2c.

3) Печень у человека НЕ образует ни ферментов, ни гормонов! и является железой ВНЕШНЕЙ секреции.

4) Свойства мышечной ткани — возбудимость и СОКРАТИМОСТЬ, свойства нервной ткани — возбудимость и ПРОВОДИМОСТЬ.

5) Евстахиева (слуховая) труба относится к СРЕДНЕМУ уху, овальное окно — к ВНУТРЕННЕМУ уху.

6) Ксилема (древесина) голосеменных состоит из трахеид, а покрытосеменных — из сосудов.

7) Появление перьев у птиц, наружного скелета и членистых конечностей у членистоногих, стрекательных клеток у кишечнополостных — это АРОМОРФОЗЫ.

9) Желчь синтезируют клетки ПЕЧЕНИ, она не имеет отношения к желудку и поджелудочной железе! а по протокам сразу спускается в начальный отдел тонкого кишечника — двенадцатиперстную кишку. В ней нет гормонов и ферментов, она НЕ переваривает жиры, а ЭМУЛЬГИРУЕТ их.

10) У человека большой круг кровообращения начинается в левом желудочке, а заканчивается в правом предсердии, а малый круг начинается в правом желудочке, а заканчивается в левом предсердии.

11) У бактерий, простейших, коловраток — анабиоз, у земноводных, пресмыкающихся — оцепенение, у млекопитающих — спячка.

12) У рыб в сердце венозная кровь, а у земноводных и пресмыкающихся — смешанная. У теплокровных — полное разделение крови; в правой половине сердца у них венозная кровь, в левой половине сердца — артериальная.

13) Восходящий ток осуществляют мёртвые сосуды (трахеиды) древесины (ксилемы), проводя воду с мин. веществами, нисходящий ток осуществляют живые ситовидные трубки луба (флоэмы), транспортируя органические вещества.

14) У мхов и водорослей в цикле развития доминирует ГАМЕТОФИТ, у папоротников, голосеменных и цветковых растений — СПОРОФИТ!

15) В венах самое низкое давление, а в капиллярах самая низкая скорость крови!