Обновлено: 11.03.2023

Шахтер Алексей Стаханов, скромный работяга с тремя классами школьного образования, стал символом эпохи и родоначальником целого движения героических тружеников. Благодаря движению стахановцев возникло и социалистическое соревнование трудящихся, выполнявших пятилетку за два года и ставивших немыслимые рекорды ради фотографии на доске почета. В нынешние времена премии дают все меньше, так что новых стахановцев России не видать.

Герой без имени

В последнюю ночь августа шахтер спустился в забой и орудовал отбойным молотком 5 часов 45 минут — именно столько длилась одна смена под землей. За это время будущий герой социалистического труда добыл 102 тонны угля при норме выработки в 7 тонн, то есть превысил норматив более чем в 14,5 раза и заработал 220 рублей.

Разумеется, работал Стаханов не один — ведь в этом и заключался смысл его рационализаторского предложения. Вместе с ним трудились двое горняков, расширявших забой и укреплявших его своды бревнами, чтобы избежать обвала, а Стаханов сконцентрировался только на добыче угля. Раньше же в шахту спускались несколько человек с отбойными молотками, которые занимались всем и сразу, что существенно замедляло работу.

Стаханов перебрался в Москву, получил квартиру в Доме на Набережной, новые возможности и новую жизнь. О коллегах шахтера, работавших вместе с ним, официальная пропаганда не упоминала, поэтому они так и остались на обочине истории. Что касается Стаханова, то позже он вернулся в Донбасс, но занимал уже не рядовые, а руководящие должности. А его подвиг пробудил героические порывы в сердцах многих советских граждан.

Герои с именами

За короткое время движение стахановцев при поддержке Коммунистической партии Советского Союза охватило все отрасли промышленности.

Активистов стахановского движения хватало и в сельском хозяйстве — организатор первой в СССР женской тракторной бригады Прасковья Ангелина, кубанский комбайнер Константин Борин (первым начал работать ночью и заправлять двигатель комбайна на ходу, убрав зерно на площади 780 га при норме 160 га) и звеньевая колхоза Мария Демченко, специалист по сахарной свекле.

Первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон считает, что эти подвиги трудящихся были вызваны комплексом причин.

По мнению доцента, кандидата экономических наук Елены Калмычковой, многие рекорды были не вполне настоящими —

существовал некий сговор между начальниками и подчиненными, позволявший обычным людям достигать невероятных результатов.

В противном случае возникает вопрос о том, кто же и зачем устанавливал на производстве нормы, которые так легко, массово и регулярно можно перевыполнять.

Об экономической эффективности подвигов стахановцев до сих пор нет единого мнения. Так, эксперт РАНХиГС Вера Баринова считает влияние героических граждан на экономику очень существенным: по ее словам, рост производительности труда за пятилетку составил более 80%. Она подчеркнула, что стахановцы получали не только почет, но также дополнительные выплаты и льготы, то есть присутствовала и материальная мотивация труда.

Герои нашего времени

После распада Советского Союза все эти знаки отличия и сопутствовавший им энтузиазм ушли в прошлое, став поводом для циничных шуток — и отказ от коммунизма тут ни при чем, ведь моральное стимулирование сотрудников широко используется и в капиталистических странах.

«Сегодня зарубежные компании активно используют эти инструменты для стимулирования квалифицированной рабочей силы, к которым относятся не только грамоты и признание руководства, но и влияние на рабочем месте и доступ к принятию решений, широкая автономия труда, дополнительные социально-экономические блага в виде медицинской страховки, льготных кредитов, бесплатного детского сада, субсидий на образование и т.д. В России эти формы морального стимулирования труда также имеют место, хотя в последнее время они стали скорее исключением, чем правилом.

Первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон отмечает, что в современной России формы морального поощрения не слишком эффективны, если не имеют непосредственной связи с материальными благами или карьерными возможностями.

Хочу рассказать о своей прабабушке. Мою любимую бабулю звали Вера Ивановна. Она бабушка моей мамы. К сожалению, её сейчас нет с нами, она умерла. Но я её очень хорошо помню. Прабабушка моя была очень старенькая, не смотря на это, она была отзывчивой, веселой, жизнерадостной и очень доброй женщиной, одним словом, замечательным человеком. Бабуля оставила неизгладимый след в моей памяти, в моей душе.

Трудилась она в тяжёлое послевоенное время. Жилось тогда людям в нашей стране очень трудно. В прошлом моя бабуля Вера много лет работала в отрасли сельского хозяйства свинаркой. Своей профессии она посвятила сорок лет жизни. Она ветеран труда.

Конечно же, свинарка должна знать всё об этих животных для того, чтобы правильно ухаживать за ними, чтобы поросята росли здоровыми и не болели. Бабушка мне рассказывала, что основным результатом труда свинарок являлись упитанные поросята.

Когда я приходил в гости к своей прабабушке, то очень часто просила её показать мне коробочку, которую она бережно хранила в шкафу. В ней много различных орденов и медалей за доблестный труд. Она мне с радостью их показывала и рассказывала о своей работе. Значит, моя бабуля была очень хорошей свинаркой, настоящим профессионалом своего дела. Просто так такие награды не вручают! Очень часто на различных мероприятиях бабуле вручали подарки и грамоты за добросовестный труд на благо поселка. О своей прабабушке я слышала и сейчас слышу только хорошие слова. Все её хвалят и называют трудолюбивым человеком, и меня это радует. Я считаю, что моя бабуля совершила трудовой подвиг. Сейчас бабули с нами нет, но коробочку я открываю часто, рассматриваю награды, и моё сердце распирает чувство гордости за неё.

Я помню, бабушка говорила, что какая бы ни была у человека профессия, самое важное – быть человеком. Эти слова бабушки я всегда буду помнить. Она учила меня быть честным, вежливым, отзывчивым. Я уважаю, люблю свою прабабушку и горжусь тем, что она у меня была, что я её правнук.

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Трудовые подвиги представителей разных народов России. Презентация на заданную тему содержит 13 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

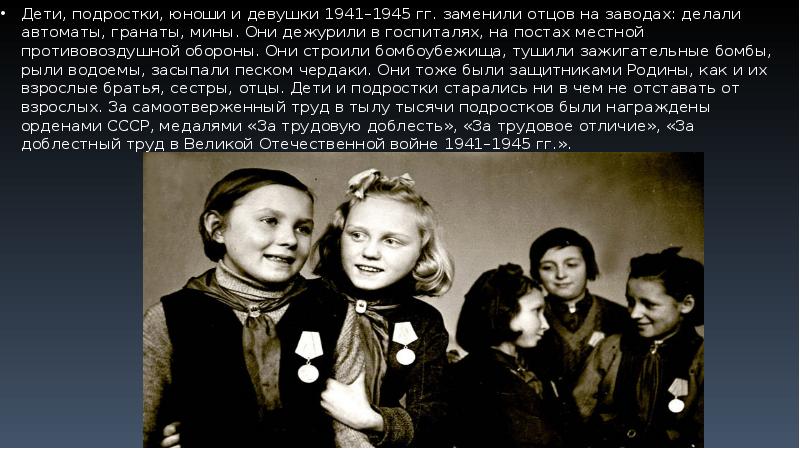

В С ВОЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ РАССКАЗАТЬ О ТРУДОВОМ ПОДВИГЕ ДЕТЕЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Для меня беспримерным в истории Великой Отечественной войны был массовый трудовой подвиг детей, подростков, юношей и девушек, с разных уголков страны который заключался в оказании всесторонней помощи фронту, нашей Родине, находившейся в опасности. Своим самоотверженным трудом подростки помогли героическому советскому народу выиграть небывалые сражения на фронтах войны, когда решалась судьба нашей многострадальной Родины. Для меня беспримерным в истории Великой Отечественной войны был массовый трудовой подвиг детей, подростков, юношей и девушек, с разных уголков страны который заключался в оказании всесторонней помощи фронту, нашей Родине, находившейся в опасности. Своим самоотверженным трудом подростки помогли героическому советскому народу выиграть небывалые сражения на фронтах войны, когда решалась судьба нашей многострадальной Родины.

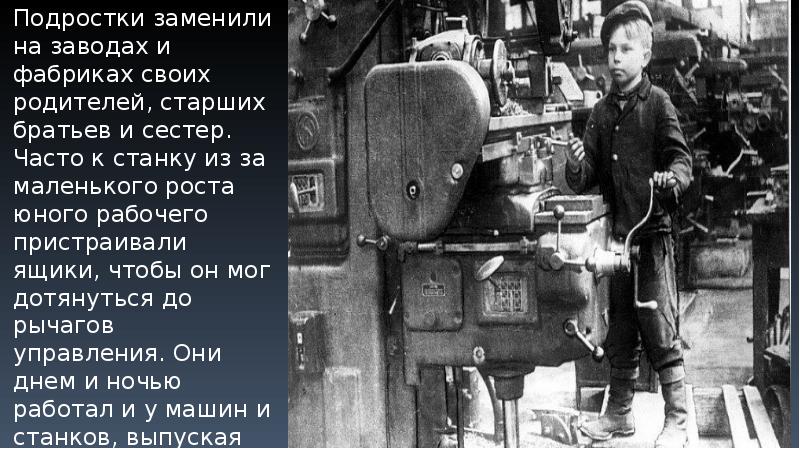

В первые годы войны на Магнитогорский металлургический комбинат пришло несколько тысяч выпускников ремесленных училищ. Их возраст не превышал 15–17 лет, но с первых дней они стали обслуживать крупнейшие агрегаты, работали у доменных и мартеновских печей, на 7 прокатных станах трудились наравне с кадровыми рабочими, участвовали в социалистическом соревновании, показывали образцы трудового героизма. В первые годы войны на Магнитогорский металлургический комбинат пришло несколько тысяч выпускников ремесленных училищ. Их возраст не превышал 15–17 лет, но с первых дней они стали обслуживать крупнейшие агрегаты, работали у доменных и мартеновских печей, на 7 прокатных станах трудились наравне с кадровыми рабочими, участвовали в социалистическом соревновании, показывали образцы трудового героизма.

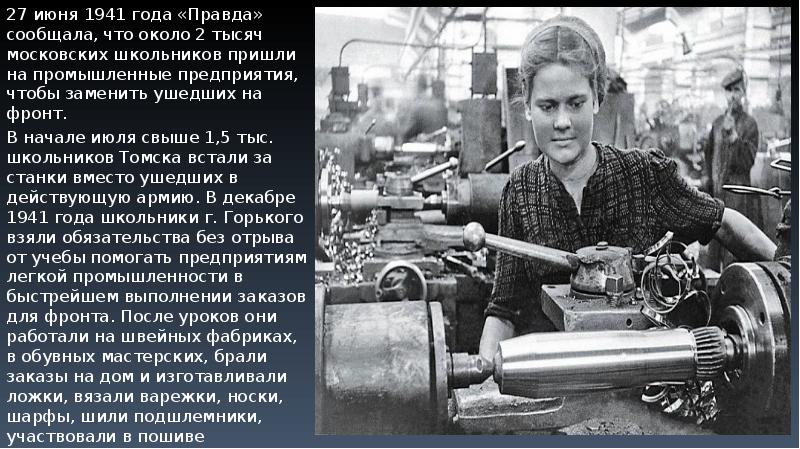

Во многих городах и селах страны в школах были созданы детские производственные мастерские, в которых производили различную продукцию для оборонных предприятий. Во многих городах и селах страны в школах были созданы детские производственные мастерские, в которых производили различную продукцию для оборонных предприятий. Во многих школах была налажена починка шинелей и морских бушлатов. Юные столяры изготавливали приклады, ложе для винтовок и автоматов, лыжные палки; слесари и токари производили детали для мин.

Для меня нет лучшего примера в жизни, как можно трудится не только для себя но и для своей Родины! Для меня нет лучшего примера в жизни, как можно трудится не только для себя но и для своей Родины! Я с большим уважением отношусь к этим детям, которые стали сейчас уже пожилыми людьми, а некоторых уже нет с нами, которые не досыпая и не доедая работали, что бы у нас сейчас было мирное небо над головой. Я буду всегда помнить об этих не легких временах наших уже прабабушек и прадедушек и постараюсь передать память о наших юных героях труда своим детям!

Найти

Библиотечные страницы

Мы в соцсетях

Наши Герои Социалистического Труда в годы Великой Отечественной войны

Звание Героя Социалистического Труда было утверждено ещё до начала Великой Отечественной войны. 27 декабря 1938 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении высшей степени отличия в области хозяйственного и культурного строительства с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот», а также грамоты Президиума Верховного Совета СССР.

В Красноуфимском районе этого высокого звания удостоены шесть человек, и все они получили золотые медали за заслуги и успехи в области сельского хозяйства Наших Героев объединило одно — любовь к земле-матушке, которая прививалась с раннего детства и была впитана с молоком матери. Коротко о каждом нашем земляке, получившем звание Героя Социалистического Труда.

Афанасий Васильевич Бакунин

В годы войны Афанасий Васильевич Бакунин, уроженец деревни Подгорная, практически с её начала вступил в ряды защитников Родины. Командуя пулемётным взводом в оборонительных боях на Западном фронте, получает тяжёлое ранение. После излечения становится командиром пулемётной роты, в числе воинов наступающих войск 1-го Украинского фронта дошел до логова врага — Берлина. С фронта вернулся только в начале 1946 года в звании капитана.

После войны Афанасий Васильевич все силы, знания, энергию отдает сельскому хозяйству, работает председателем колхоза «Объединение» имени Сталина, в селе Приданниково.

В 1948 году за героизм, проявленный на фронте и в народном хозяйстве, А.В. Бакунин удостоен звания Героя Социалистического Труда и награждён

орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», орденами Отечественной войны 1 и II степени. Красной Звезды, медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Петр Николаевич Аллаев

Ещё в довоенное время за высокие выработки на тракторе и экономию горючего Пётр Николаевич Аплаев в 1936 году занял первое место в области, в 1937 занял второе место в СССР, а в 1938 году трудящиеся Красноуфимско-го, Манчажского и Артинского районов избрали Аплаева депутатом Верховного Совета РСФСР первого созыва.

С мая 1943 по 1945 г. работал бригадиром тракторной бригады и одновременно комбайнёром в селе Юва. Все эти годы тракторная бригада Петра Николаевича Аплаева лидировала в области. Во время войны под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!» этой бригадой был куплен танк Уральскому танковому корпусу, с внесением 1 миллиона рублей, в том числе внесено лично Аплаевым 30 тысяч, в дальнейшем был таким же образом куплен самолёт. В фонд обороны бригадой сдано 600 пудов зерна, из них 300 пудов сдал Пётр Николаевич, за что ему лично была направлена поздравительная телеграмма от И.В. Сталина. В 1943 году П.Н. Аплаев кормил детей в ювинских колхозных яслях и механизаторов тракторного отряда своим хлебом, заработанным ещё до войны в колхозе.

В 1946 году за получение высоких урожаев Пётр Николаевич награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1950 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за получение высоких урожаев, за большие заслуги перед страной механизатору Петру Николаевичу

Аплаеву присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Валентина Афанасьевна Зуева

В 1942 году Валентина Афанасьевна Зуева откликается на призыв партии: «Женщины, на трактор!» и поступает на курсы трактористов при Нихворской МТС. После окончания работает трактористкой в этой же МТС. В 1943 году Валентина Афанасьевна была принята кандидатом в члены партии. Вскоре её, как лучшую трактористку, направляют в Сысертскую областную школу бригадиров тракторных отрядов. Успешно окончив школу, В.А. Зуева в 1945 году вместе с мужем (тоже бригадиром) переезжает на его родину в село Криулино, где работает трактористкой до 1947 года.

В этом же году Валентине Афанасьевне было предложено возглавить первое в районе картофелеводческое звено и поставлена цель — добиться урожайности 500 центнеров картофеля с гектара.

Звеньевая решительно сломала старые методы работы с картофелем и взяла на вооружение науку. И в первый же год поразила район «чудом»: звено собрало с каждого из 8 гектаров по 427 центнеров клубней. В последующие годы площадь под картофель доходила до 15 гектаров, но урожай неизменно превышал 500 центнеров, а рекордным был сбор по 616 центнеров с каждого гектара.

В 1952 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Валентине Афанасьевне Зуевой присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Ольга Михайловна Чеснокова

Нельзя не сказать об Ольге Михайловне Чесноковой, уроженке деревни Калиновка. которая в 1945 году только окончила семилетку и осталась работать колхозе «Последователь». Два года проработала в полеводческой бригаде, ещё год — во вновь организованном картофелеводческом звене Валентины Зуевой.

Весной 1948 года криулинские девчата решили создать комсомольско-молодёжное звено и избрали Ольгу своей звеньевой. Звенья сразу же стали соревноваться с таким азартом и самоотверженностью, что порой их с участков прогоняла только кромешная темнота. Но в 3-4 часа утра женщины Зуевой и девчата Чесноковой уже снова работали в поле. Уход за картофелем был очень сложным, за семенным материалом тщательно следили: картофель яровизировали, сортировали, грели на солнце. Летом после каждого дождя выходили в поле рыхлить почву, чтобы картофель мог дышать. Минеральные удобрения смешивали с птичьим помётом и золой. Птичий помёт в основном собирали на колокольне Александро-Невской церкви. В итоге с первого года работы звено получало высокие устойчивые урожаи картофеля, в 1948 году урожай составил уже 524 центнера с гек-гара, а в 1951 году — 610. практически уровень звена Валентины Зуевой. В этом же году Ольга Михайловна поступает учиться в областную сельскохозяйственную школу по подготовке председателей колхозов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1952 года все члены звена были награждены правительственными наградами, а звеньевой Ольге Чесноковой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Золотой Звезды и ордена Ленина.

Матрёна Степановна Мавлютова

Не пришлось учиться нашему следующему Герою — Матрёне Степановне Мавлютовой, в 1927 году вышла замуж за деревенского парня Умугбая, неутомимого сельского активиста, застрельщика и проводника всего нового, что появлялось в те годы на селе. В 1930 году Матрена вместе с мужем, в числе первых, вступают в колхоз, где женщины наравне с мужчинами метали стога, сеяли и убирали урожай.

Началась война. Откуда только брались сноровка и быстрота, куда ни направь её: севачем в посевную или прицепщиком во время подъёма зяби — отовсюду о ней идут хорошие отзывы. Редко её увидишь одну, пожилые колхозницы и молодые девушки идут к ней со своими радостями и житейскими неурядицами.

Похоронки одна за другой приходили в дома, не обошла эта беда Мавлютовых: в 1942 году под Сталинградом погиб муж, через 2 года умерла мать Матрёны. Но горе не сломило неутомимую труженицу, вся она отдалась работе и воспитанию сына. Когда в 1953 году в колхозе «Озерки» встал вопрос об организации звена по выращиванию картофеля, колхозники на собрании единогласно избрали звеньевой Матрёну Степановну. Звено выбирала сама, первоначально предложили взять на себя обязательство вырастить картофеля по 150 центнеров с 50 гектаров. Работали от темна до темна, собирали с каждого подворья куриный помёт, с каждой печи золу для удобрения поля Вручную, кроме пахоты, обрабатывали весь участок. И землица-матушка отплатила колхозницам за старания. Вместо 150 центнеров звено в первый же год получило 250 центнеров картофеля с гектара.

В 1957 году звено Мавлютовой со 150 гектаров получило рекордный урожай — по 505, 617 центнеров с гектара, за что Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 марта 1958 года звеньевой Матрёне Степановне Мавлютовой присвоено звание Героя Социалистического Труда — с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Василий Николаевич Краюхин начал трудовую деятельность в 1940 году участковым агрономом Ачитской МТС, сразу же после окончания Красноуфимского сельскохозяйственного техникума

С 1941 по 1942 год Василий Николаевич участвовал в Великой Отечественной войне на Калининском фронте. После тяжёлого ранения был демобилизован и с августа 1942 года по декабрь 1943 работал агрономом колхоза «Красное Знамя» Красноуфимского района, затем агрономом-семеноводом Красноуфимского РайЗО, старшим агрономом Красноуфимской МТС, где за высокие производственные показатели впервые был награждён орденом Ленина.

В 1949 году Василий Николаевич вступил в члены КПСС. В течение 7 лет был председателем колхоза имени Свердлова Красноуфимского района а в 1958 году был назначен директором совхоза «Красноуфимский», которым руководил 13 лет. Именно под руководством В.Н. Краюхина совхоз «Красноуфимский» выдвинулся в число лучших в области, получая миллионные годовые доходы. В 1966 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда — с вручением ордена Ленина и медачи «Золотая Звезда».

Василий Николаевич продолжал трудиться, при нём произошло резкое увеличение всех показателей, особенно таких, как производство картофеля, мяса и молока. Как дальновидный хозяйственник, со свойственной ему целеустремлённостью боролся за капитальное строительство, он понимал, что в основе рентабельности производства лежит хорошая материальная база.

В октябре 1976 года Василию Николаевичу Краюхину было присвоено звание Почётного гражданина города Красноуфимска.

Г.П. Стамикова, председатель Красноуфимского райкома Профсоюза работников АПК РФ

Читайте также:

- Написать историческое сочинение на тему вклад населения луганщины в разгром великой армии наполеона

- Проблема нравственных ценностей сочинение

- Семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать семь откуда их столько сочинение егэ

- Сочинение про егора шипа на английском языке

- Почему люди знают как надо поступать а поступают наоборот сочинение

Трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны известны многим людям. Но найти слова, чтобы их описать — сложно.

Содержание

- Аргументы к сочинению на тему «Трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны»

- Примеры трудовых подвигов в годы Великой Отечественной войны из литературы

- Примеры трудовых подвигов в годы Великой Отечественной войны из жизни

- Сочинение на тему «Трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны»

- Видео: Как написать сочинение-рассуждение?

- Видео: Как написать сочинение быстро?

- Видео: Приемы написания сочинения рассуждения

Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории нашей страны. Благодаря героическому подвигу народа люди смогли выстоять и победить в этой кровопролитной битве. Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Трудовой подвиг народа ежедневно приближал советский народ к Великой Победе.

Прочитайте на нашем сайте другую статью по теме: «Жизненный путь — это постоянный выбор»: школьные сочинения для ОГЭ, ЕГЭ. Вы найдете аргументы, примеры из жизни и литературы.

В школах тему войны изучают глубоко, дети учат стихи и пишут сочинения. Часто именно сочинения задают написать домой. Мы вам поможем написать красивое и грамотное сочинения, которое понравится любому проверяющему учителю. Читайте далее.

Аргументы к сочинению на тему «Трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны»

Трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны совершали своими руками труженики тыла. Так называли тех, кто в годы ВОВ трудился на заводах, в полях и иным способом, вносил трудовой вклад в Победу. Вот еще аргументы к сочинению на эту тему:

Среди тружеников тыла большую часть составляли женщины и дети. Ведь многие мужчины ушли на фронт. И среди них никто не считал себя героем. Все понимали, что их труд является основой боевой мощи страны. Трудившиеся в тылу обеспечивали армию военной продукцией и продовольствием. В настоящее время всех трудившихся в тылу приравнивают к героям. Их труд действительно является подвигом. И в доказательство этого факта приводятся следующие аргументы:

- Происходила массовая эвакуация заводов. Из южных областей их перевозили на Урал и в Сибирь. Эвакуация происходила в экстремальных условиях, грузили оборудование под бомбежками и обстрелами. А на новых территориях заводы возводились в максимально короткие сроки. Как правило, наступали уже первые холода. На всех приезжих рабочих не хватало мест для расселения в домах местных жителей. Людей селили в деревянных времянках, которые плохо отапливались и были мало пригодны для жизни.

- Трудовой день длился по 12-14 часов. Порой люди засыпали прямо у станков или в полях. Отдохнув пару часов, вновь приступали к работе.

- Среди трудящихся было много детей. И работали они наравне со взрослыми, выдавая установленные нормы. Тем, кто не доставал до станков из-за маленького роста, подставляли ящики или иные подставки.

- Большая часть продукции отдавалась на фронт. Люди не доедали сами, но старались как можно больше отправить защитникам.

- Учебный процесс не прекращался. Даже в тех городах, которые находились под обстрелами врага. Ученики по возможности посещали школу.

Никто не требовал послаблений, не роптал на тяжелый труд. Все понимали, что вся деятельность нацелена на единственную цель – Победу в Великой Отечественной войне. И такое отношение действительно заслуживает уважения.

Примеры трудовых подвигов в годы Великой Отечественной войны из литературы

В литературных произведениях подвиг трудового народа сохранился на века. Авторы описывали жизнь простых людей, которые невероятными усилиями ковали Победу. В литературе описываются не только фактические данные того периода, но и переживания народа, их повседневная жизнь. Благодаря таким произведениям можно узнать, о чем мечтали люди, над чем смеялись и плакали, к чему стремились.

Трудовой подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны описан в следующих произведениях:

- «Братья и сестры» (Абрамов Ф.А.)

- «Далеко от Москвы» (Ажаев В.Н.)

- «Его величество Человек» (Файзи Р.)

- «Честь» (Баширов Г.) и другие

Произведения описывают трудовые подвиги простых людей. Их ежедневный героизм. Показывают стойкость и мужество советского народа.

Так, к примеру, произведение «Братья и сестры» повествует о жизни семьи небольшого колхоза Архангельской области. В нем отображается весь нелегкий труд военного времени, особенно труд женщины, которая была вынуждена тянуть на себе всю мужскую работу. В основе романа лежит мысль о том, что все люди единого государства объединились перед лицом общей опасности и стали братья и сестрами. Начиная от членов одной семьи и заканчивая всеми гражданами Советского Союза.

Примеры трудовых подвигов в годы Великой Отечественной войны из жизни

Миллионы тружеников тыла каждый день совершали трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны. Не обращали внимания на холод и голод, на собственные болезни и усталость. Такая была их жизнь в то нелегкое время.

В качестве примера можно привести труд Анны Николаевны Гороховой:

- Она была пекарем блокадного Ленинграда. Она не только пекла хлеб, но и носила кипяток на 4 этаж. Нужно было натаскать воды на 600-литровые котлы. При этом все лестницы были покрыты льдом.

- Также Анна Николаевна грузила мешки с мукой, стояла караульной у складов, заготавливала торф.

- Ее норма хлеба была такой же, как у других жителей Ленинграда. Единственное, что норма выдавалась теплой.

- Страшным воспоминанием для Анны Павловны была мука с кровью. Это была кровь тех солдат, которые везли продукцию в блокадный город через Ладожское озеро.

Многие пекари, находясь рядом с теплым хлебом ежедневно, не брали сверх установленной нормы. Иногда умирали от голода прямо на рабочих местах. Но общественная польза всегда преобладала над личной.

Сочинение на тему «Трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны»

Сочинение, которое мы представили ниже, вы можете использовать для выполнения домашней работы, для написания задания на ЕГЭ и других экзаменов и зачетов. Вы можете добавить информацию или, наоборот, убрать. Вот сочинение на тему «Трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны»:

Героизм тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны не забудется и через века. Они не жалели своих сил, стремились дать фронту как можно больше. Основу рабочей силы составляли старики, женщины, дети. Часто голодные, они выдавали двойную норму. И не обращали внимания на трудности и лишения.

Многие промышленные предприятия были переориентированы на военные нужды. Рабочим приходилось в максимально короткие сроки осваивать новые профессии и специальности. Люди хоть и жили трудно, но верили в скорую Победу. Каждый старался внести свой вклад в общее дело по мере сил и возможностей. Работали по 2 смены, отдыхали порой прямо на рабочих местах. Также принимали участие в общественных работах. Главным лозунгом для всех стала фраза «Все для фронта, все для Победы».

Дети рано становились взрослыми. У ребят военного времени детство было коротким. Им пришлось узнать, что такое война и какие страшные она несет последствия. Вместо игр во дворе они работали наравне со взрослыми. В школах создавались трудовые бригады, которые производили необходимую для фронта продукцию. Даже в летние каникулы дети помогали взрослым собирать урожай либо выдавать нормы военной продукции.

В районы, не охваченные войной, приезжали эвакуированные. По несколько семей ютились в одной квартире. Но никто не отказывался принять переселенцев. Вместе вели хозяйство, справляли важные события. Незнакомые ранее люди становились друг другу как близкие родственники.

Во всей стране в приоритете была идея единства. Каждый знал, что всем нужно помогать, иначе невозможно победить. Только единство тыла и фронта могло приблизить Победу. И народ отстоял свое право на мирное небо. Победил фашизм, вписав в историю страны свой героический подвиг.

Роль тружеников тыла в Победе в ВОВ является огромной. Каждый год 9 мая чествуют не только ветеранов, но и тех, кто своим трудом ковал победоносный итог войны. К сожалению, с каждым годом становится все меньше свидетелей того страшного времени. Почтенный возраст имеют даже дети войны. Но люди должны помнить их героический подвиг. Именно благодаря им страна сохранила свое единство и независимость. Именно благодаря им живет сегодняшнее поколение.

Видео: Как написать сочинение-рассуждение?

Видео: Как написать сочинение быстро?

Видео: Приемы написания сочинения рассуждения

Прочитайте по теме:

- «Как сделать мир лучше» — сочинение-рассуждение

- «Важно ли человеку умение располагать к себе людей?»

- Эссе на тему «Зачем человек познает себя?»

- «Важно ли человеку получить родительское напутствие?»

- «Можно ли жить не помогая друг другу?»

Меня зовут Маша, мне 10

лет. Я родилась и живу в мирное время. У меня счастливое детство: рядом со мной

любимые и любящие люди, друзья, я хожу в школу, веселюсь, играю.… Но я знаю,

что в истории нашей страны было другое, очень страшное время: Великая

Отечественная война. Долгие 4 года люди испытывали на себе тяготы войны, но не

склонили головы перед врагом и мужественно переносили все невзгоды. Мужчины и

женщины, и даже дети встали на защиту нашей Родины от врага.

К сожалению, уже почти

не осталось в живых участников Великой Отечественной войны, с которыми можно

встретиться и которых мы могли бы послушать, но нам рассказывают в школе о

войне, я читаю рассказы, смотрю фильмы. Мне становится страшно от ужасов того

времени, но я всегда удивляюсь мужеству и героизму участников войны.

Каждый год мы отмечаем очередную

мирную весну, а их наступило уже 75. Весна – это возрождение природы, это яркое

солнце, голубое прозрачное небо, красивые цветы, и конечно, праздник 9 мая.

Когда я была совсем маленькой, мне казалось, что день Победы — это

торжественный парад, цветы в руках людей, улыбки на их лицах, песни о

войне. И только когда я подросла, я стала понимать значение этого

праздника. Когда 9 мая объявляется минута молчания или гремят праздничные

салюты, мы вспоминаем и благодарим своих дедов и прадедов, бабушек и

прабабушек, которые не щадили своей жизни ради нашего будущего. И я тоже вспоминаю

своих прадедушку и бабушку, которые день за днем совершали трудовой подвиг и приближали

победу. О них я знаю из рассказов мамы, дяди и бабушки.

Мой прадедушка Щукин

Афанасий Никитич, 1899 года рождения, работал в колхозе плотником, делал

оконные рамы, строил дома, колхозные сараи. Когда началась Великая

Отечественная война, его не забрали в армию из-за возраста. И он вместе со

всеми трудился в тылу, во время оккупации его чуть не застрелили немцы, но

удалось спастись. Взяли его в армию только в 1943 году. Воевал под Ленинградом,

а потом прабабушке пришло известие, что он пропал без вести. Прабабушка

осталась с четырьмя детьми, но все равно продолжала ждать. И вот чудо

случилось: от прадедушки пришло письмо, что он жив! В декабре 1948 года мой

прадедушка вернулся в родное село и опять работал плотником, помогал

восстанавливать разрушенные дома. До сих пор в нашем доме стоят его окна, как

память о моем прадеде. Он был награжден медалью «За победу над Германией»,

юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945

г.г.».

Родная сестра моего

дедушки, дочь моего прадеда, Толстых Александра Афанасьевна, 1924 года

рождения, войну встретила совсем девчонкой. Вместе со всеми ей пришлось вынести

все тяготы тыловой жизни: и в колхозе работала, и окопы копала, и заботилась о

младших братьях.

Где- то в середине июня

1943 года её с другими девушками вызвали в сельский совет и объявили о

мобилизации молодых людей на помощь фронту. Сказали взять с собой крупы и муки

(недели на две), смену белья, миску, ложку, кружку и явиться в райком. Было

очень тревожно, так как сразу не объявили, что именно надо будет делать для

фронта. Казалось, что их ведут воевать. Но оказалось, что их направляют для

строительства железной дороги «Старый Оскол – Ржава», чтобы по ней к фронту

двинулись поезда с танками, боеприпасами, продовольствием.

Когда добрались до места,

то увидели, что работать будут такие же молодые девушки и юноши. Работа

сводилась, в основном, к погрузке на носилки и перенос песка и земли из карьера

до насыпи дороги. Работали без устали от темна до темна. Жили в селе в

небольшой хатушке, спали на земляном полу, подстелив солому, а кому не хватало

места, спали на улице около домов. Мылись в огороде, за хатой, поливая друг

друга из ведра. Питались в этой же хате, готовили еду сами себе. Приходили с

работы, когда становилось совсем темно.

Бабушка рассказывала, что во время работы

или перед сном часто пели песни. А иногда жалостливые песни переходили в плач

о себе и тех родных, кто на фронте, плакали как дети. Потом становилось легче.

Им было радостно осознавать свою причастность к Победе.

На строительство железной

дороги ушло 32 дня. Подобных строек в годы Великой Отечественной войны еще не

было. За самоотверженный труд участников наградили грамотами и денежными

премиями. И это был действительно героический труд, но моя бабушка героем себя

никогда не считала, скромно рассказывала о своей суровой юности.

По окончании войны

Александра Афанасьевна окончила педагогическое училище и всю жизнь проработала

учителем начальных классов в родном селе, воспитала не одно поколение добрых и

порядочных людей. Она и сама была очень скромным, добропорядочным человеком,

мудрым и чутким, трудолюбивым и терпеливым.

В 2004 году её наградили

юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»

Уже давно

моего прадедушки и бабушки нет в живых. Но они живы в памяти нашей семьи. Я

горжусь своими прадедушкой и бабушкой и всегда буду помнить о них.

Каждый год я принимаю участие

в акции «Бессмертный полк». С гордостью несу 9 мая портрет своего прадедушки.

Подвиг наших прадедов не

должен быть забыт. И хотя Великая Отечественная война так далека от нас, мы

должны сохранять память обо всех принесших нашей Родине свободу!

Щукин

Афанасий Никитич

1899-1986г.г.

Военный

билет Щукина Афанасия Никитича

Удостоверение

о награждении

Медаль

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне

1941-1945

г.г.»

Толстых

Александра Афанасьевна

1924-2007 г.г.

Удостоверение

о награждении

Бессмертный

полк

Трудовой подвиг прадедушки

- Авторы

- Руководители

- Файлы работы

- Наградные документы

Кульгаева А.А. 1

1МАОУ Политехническая гимназия

Жерлицына О.Н. 1

1МАОУ Политехническая гимназия

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Введение

У нашей семьи много разных интересных традиций. Многие из них очень тесно связаны с моим прадедушкой Владимиром Михайловичем Барановым. Например, мои прадедушка и прабабушка в своё время очень любили слушать романсы. Они гасили свет, зажигали свечи, слушали романсы и пили свежезаваренный кофе. Позже, когда их дети выросли, прадедушка и прабабушка приобщили их к этой традиции.

Ещё одна традиция заключается в том, что прадедушка Владимир Михайлович очень любил стихи А. С. Пушкина. Он знал многие стихи и поэмы наизусть. И часто, когда вся семья собиралась вместе, он читал произведения этого поэта.

День рождения прадедушки 2 марта. И он решил, что каждый год, в свой день рождения, будет поздравлять всех женщин семьи с наступающим женским днём. Это также, на долгие годы, стало традицией нашей семьи.

Было ещё очень много разных традиций: это и Старый новый год, на который обязательно собиралась вся семья, и 1 мая, когда после демонстрации всей семьёй выезжали в сад, устраивали субботник, а потом весело и дружно отдыхали. Ну, и, конечно, вся семья обязательно собиралась, чтобы поздравить Владимира Михайловича с днём Металлурга, ведь он в течение 50 лет работал на Нижнетагильском металлургическом комбинате и посвятил себя этой нелёгкой профессии.

Актуальность

Уже несколько лет моего прадедушки нет с нами. Но вся наша семья до сих пор помнит, чтит и ценит всё то, что было заложено им ещё много лет назад. Мы с сестрой очень гордимся своим прадедушкой, ведь он на протяжении полувека ежедневно совершал свой трудовой подвиг на благо нашего города и Родины.

В своей работе я хотела бы познакомить ребят с трудовым подвигом моего прадедушки, Баранова Владимира Михайловича, рассказать о его жизни и трудовой биографии, о его достижениях и наградах. Ведь каждый человек должен гордиться тем, что сделали до него предыдущие поколения, помнить об этом, чтить и уважать семейные традиции.

Изучая тему семьи, выделила следующую проблему:

Ценности семьи, укрепления родственных и семейных отношений, уважения и бережного отношения к старшим поколениям в современном обществе теряет свою актуальность.

Целью моего проекта является провести исследование на основе истории своей семьи в истории родного города.

Для достиженияпоставленной цели нами были выдвинуты следующие задачи:

изучить материалы книг и статей по данной теме;

провести опрос старших членов семьи по данной теме;

проанализировать результаты;

обобщить материал данной работы

представить работу одноклассникам

провести анализ проделанной работы и сделать выводы.

Методы работы:

— теоретический (поиск и изучение информации, классификация, анализ и обобщение);

— эмпирический (опрос старших членов семьи, совместная подборка фотографий);

Этапы работы:

1-й этап – информационный (изучение информационных источников по данной теме и опрос старших членов моей семьи);

2-й этап- заключительный (анализ и выводы по проделанной работе).

Практическая значимость данной работы заключается в развитии интереса к истории своей семьи, своего города, своей страны.

Глава 1

Трудовая доблесть

Первым этапом моей работы стало определение темы, цели и задач проекта. Затем я опросила о жизненном и трудовом пути своего прадедушки родителей и близких родственников. Изучила семейный архив, посвящённый памяти прадедушки, который включает в себя аттестаты, дипломы, свидетельства, орденские книжки, фотографии, статьи, посвящённые Владимиру Михайловичу Баранову.

Изучив материал, я пришла к выводу, что судьба моего прадедушки – это судьба целой страны. В те далёкие годы XX столетия людям жилось очень тяжело. Они каждый день совершали маленький подвиг. И это в настоящее время должно вызывать у нас уважение. Мы должны гордиться тем, что сделали до нас предыдущие поколения, помнить об этом и преумножать их свершения. Поэтому о судьбе своего прадедушки я хочу рассказать своим друзьям и одноклассникам.

Глава 1.1

Металлургия в Нижнем Тагиле

Профессия металлурга – одна из самых сложных и древнейших профессий.

Металлургия – отрасль промышленности, связанная с получением металлов из руд, разработкой и производством различных сплавов.

В Нижнем Тагиле металлургия зародилась во времена Демидовых. И до сих пор профессия металлурга в нашем городе самая востребованная.

Практически не одна отрасль производства не может обойтись без использования металлов. Ежегодно человечество потребляет более 800 миллионов тонн различных металлов, которые являются основными.

В процессе производства металлов задействовано множество профессий: шахтер, сталевар, разливщик стали, специалист горновой доменной печи, вальцовщик холодного металла, прокатчик горячего металла, плавильщик, машинист крана металлургического производства, инженер-металлург доменного производства и другие. Но одна из почётных металлургических профессий – сталеплавильщик – специалист по выплавке стали.

В наше время получение металлов возможно по средствам следующих видов технологических процессов:

протекающие при высоких температурах;

с использованием воды и водных растворов реактивов;

посредством биотехнологии.

В настоящий момент значение металлургической отрасли производства играет огромную роль в экономике многих стран, принося в госбюджет до 50% доходов. А значит, и специальности, связанные с этой сферой деятельности человека, являются одними из самых востребованных.

Профессию металлург не зря называют – огненной, ведь процесс получения металла из руды, металлолома и шихты проходит при температурах порядка 1000 градусов по Цельсию. Отсюда и основными специалистами в отрасли являются мужчины.

Сталеплавильное производство занимает после доменного производства второе звено в общем цикле металлургической промышленности.

Сталевары, как правило, являются рабочими высокой квалификации. Им приходится вникать во все мелочи, досконально знать технологический процесс выплавки стали каждой марки, совместно с мастером-технологом оперативно принимать решение, от которого зависит дальнейшая «жизнь» металла. Труд сталевара нелёгкий, но почётный. И я очень горда тем, что мой прадедушка Баранов Владимир Михайлович был связан с профессией сталеплавильщика и привнёс в эту профессию что-то новое, пытаясь усовершенствовать процесс варки стали. Об этом свидетельствуют многочисленные авторские свидетельства.

Глава 1.2

Баранов Владимир Михайлович

Мой прадедушка, Баранов Владимир Михайлович, родился 2 марта 1931 года в деревне Ольховка Шадринского района Курганской области в семье служащего.

Отец, Баранов Михаил Ильич, работал в это время секретарём Ольховского районного Совета, затем служил в войсках МВД, в 1976 году умер.

Мать, Ткачёва Анастасия Васильевна, работала медицинской сестрой.

Когда Владимиру Михайловичу было 4 года, его родители развелись и он, вместе с матерью переехал жить в Нижнюю Салду, на родину мамы. Детство прадедушки было трудным, голодным. Во время войны мать он видел нечасто, так как она работала медицинской сестрой в госпитале, выходила как в дневные, так и в ночные смены.

Времена были тяжёлые, военные. За малейший проступок люди строго наказывались. Сослуживица Анастасии Васильевны как-то опоздала на работу. Но мама Владимира Михайловича не донесла на неё руководству госпиталя, за что были наказаны обе. Их на полгода посадили в тюрьму. Эти полгода Владимир Михайлович жил «в людях». Когда дети лишались по какой-либо причине родителей, их отдавали на воспитание в чужие семьи. Жизнь в чужом доме не всегда была лёгкой. Зачастую приёмные родители к таким детям относились как к домашней прислуге или няньке для своих детей. Владимира Михайловича подростком взяли к себе жить чужие люди. Новая семья отнеслась к «нахлебнику» холодно. Мальчику эти полгода жилось очень трудно, он постоянно недоедал.

Начальную школу Владимир Михайлович закончил с отличием. И за это был награждён совей первой похвальной грамотой. В 1945 году закончил 7 классов с отличием. И в 14 лет поступил в Нижнетагильский Горно-металлургический техникум. О профессии сталеплавильщика юный Владимир давно мечтал. Решение о поступлении в техникум Владимир Михайлович принял по двум причинам. Долгие годы дедушка по маминой линии работал на Металлургическом заводе. Другая же причина заключалась в том, что семья жила очень бедно, а учащиеся техникума были на государственном обеспечении. В то время, как в стране была разруха и голод, подростков там кормили и одевали. Владимир Михайлович был самым младшим в группе, но пользовался уважением среди одногруппников, большинство из которых к тому времени уже прошли войну, многое повидали и пережили. Поэтому, в послевоенные годы к тем, кто не воевал, относились с некоторым презрением. А прадедушку они опекали. Он хорошо учился и всегда помогал своим товарищам в учёбе.

Окончил техникум прадедушка с красным дипломом.

После окончания техникума прадедушка был направлен на Ново-Тагильский металлургический завод в Мартеновский цех №1, где начал работать с августа месяца 1949 года подручным разливщика.

В 1952 году женился. В браке родилось трое детей. Владимир Михайлович был очень разносторонне развитым человеком: играл на гитаре, увлекался шахматами, хорошо танцевал, любил читать наизусть стихи многих великих поэтов. Чем только не увлекался этот замечательный человек.

В 1953 году мой прадедушка без отрыва от производства окончил вечернее отделение Уральского политехнического института имени С. М. Кирова.

50 лет своей жизни Владимир Михайлович посвятил профессии металлурга, о чем никогда не жалел.

Глава 1.3

Трудовой путь моего прадедушки

После окончания в 1949 году Нижнетагильского горно-металлургического техникума Владимир Михайлович начал свою трудовую деятельность в мартеновском цехе № 1 Ново-Тагильского металлургического завода. Здесь он был подручным разливщика, диспетчером, начальником смены. С первых трудовых дней жадно впитывал в себя все технологические нюансы выплавки стали: получение в слитках такого металла, изучение, каким заданным химическим и физическим параметрам должен отвечать изначально полученная сталь.

Уже в то время, в самом начале своего производственного пути, прадедушка понял, что знания, полученные в техникуме, требуют углубления и развития. И он, после недолгих колебаний, принимает решение и поступает на вечернее отделение Уральского политехнического института, совмещая работу на тяжёлом горячем производстве с учёбой по вечерам. Учась в институте, Владимир Михайлович старается как можно больше получить знаний по профессии сталеплавильщика, зачастую засиживаясь до поздней ночи за учебниками и дополнительной литературой. А утром – снова в цех. В 1959 году он с отличием заканчивает институт.

В дальнейшем полученные знания помогут прадедушке достичь больших высот в профессии.

Особой строкой в трудовой биографии инженера Баранова В.М. становится конверторный цех, в который после пуска нового производства в 1963 году попадает молодой инженер. Прадедушка активно участвовал в освоении этого первого в Советском Союзе современного сталеплавильного подразделения, принципиально отличавшегося от традиционных мартенов.

Здесь Владимир Михайлович работал в качестве заместителя, а в дальнейшем и начальника цеха. Он стал одним из основателей школы профессионального мастерства в коллективе конверторщиков, которая до сих пор успешно существует в цехе. Дедушка был в своё время главным сталеплавильщиком Нижнетагильского металлургического комбината, начальником производственного отдела, заместителем главного инженера комбината. Приходилось много работать, невзирая на время. И, наверное, тяжело бы ему пришлось, если бы не крепкий тыл, который обеспечивали ему родные: мама, жена, дети. А тыл был, действительно, крепким. В браке Владимир Михайлович и Татьяна Георгиевна прожили более 60 лет. У них трое детей, внуки, правнуки. Но, не смотря на постоянную загруженность работой, прадедушка всегда находил время для помощи жене по дому, детям в учёбе. Любимым занятием в семье в редкие совместные вечера было чтение стихов и игра в шахматы. Бабушка Татьяна Георгиевна, как верная жена декабриста, следовала по жизни за своим любимым мужем. А ездить по стране и зарубежью дедушке приходилось много.

Москва, Алма-Аты, Кривой Рог, Липецк, Новокузнецк – неполный список городов, где Владимиру Михайловичу пришлось побывать в служебных командировках. В 1984-1985 гг. дедушка работал в Иране, в городе Исфаган, в качестве руководителя группы советских специалистов. В 1987-1989 гг. он возглавлял группу в поездке в Индию, город Бокаро, по обмену профессиональным опытом. И везде, во всех командировках, сопровождала его боевая подруга – прабабушка Татьяна Георгиевна. И не просто сопровождала, она была председателем женсоветов, которые помогали жёнам местных металлургов организовывать совместные праздники, ликвидировали безграмотность.

Владимир Михайлович принимал активное участие в разработке чугуна и получения ванадиевого шлака и стали, за что ему была присуждена Государственная премия СССР. Это ежегодная государственная премия, учрежденная ЦК КПСС и Советом Министров СССР в 1966 году. Она вручалась за выдающиеся творческие достижения в области науки и техники, литературы и искусства. Владимир Михайлович руководил реконструкцией мартеновских печей. При его непосредственном участии совершенствовалась технология прокатного производства. Прадедушка является соавтором семи изобретений, четыре из которых внедрены в сталеплавильное производство. Активный рационализатор, автор более 30 изобретений, имеющий множество патентов. Его статьи по проблемам производства неоднократно печатались в журналах «Металлург» и «Черметинформация».

Богатый производственный опыт, высокая инженерная эрудиция, талант организатора производства пригодился Баранову В.М. в конце трудового пути, когда он стал главным инспектором по техническому надзору эксплуатации агрегатов металлургического производства.

Владимир Михайлович – кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени и ордена Знак Почёта. За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР он был награждён золотой и бронзовой медалями Выставки Достижений Народного Хозяйства.

Заключение

Семья – маленькая частица нашей большой Родины. Слова «Родина» и «Отечество» происходят от слов родить, отец. Семья – это коллектив, объединяющий людей разных поколений, где старшее поколение передает своим детям и внукам накопленный жизненный опыт. В семье формируется поведения человека, закладываются основы физического, нравственного, психического и социального здоровья. Познавая своих предков через составление родословной, мы познаём себя ведь мы тоже часть рода. Мы учимся чувству долга и ответственности перед родителями, семьей, старшим поколением, Родиной, Отечеством. Изучая родословную своей семьи, мы начинаем понимать, что родословная — это история нашей Родины, печальная и великая, торжественная и радостная.

«Семья»- какое теплое слово. Слово, которое несет в себе глубокий смысл-ТЫ НЕ ОДИН! Семья даёт нам воспитание, опору в жизни, открывает дорогу в будущее. За тобой: опыт предыдущих поколений, возможности настоящего времени и надежды на будущее. И очень важно, чтобы мы помнили и сберегли для будущих поколений знания и достижения наших отцов, дедов и прадедов, помнили какие огромные усилия приложили они для того, чтобы нам, нашим детям и внукам было легко в этой жизни. И, я считаю, очень важно сохранить для наших потомков историю жизни ушедших от нас близких людей. Когда во втором классе, выполняя школьное задание, я создавала генеалогическое древо нашей семьи, я поняла-насколько мало я знаю о людях, живущих рядом со мной. А о членах семьи, ушедших из жизни, я, практически, ничего не знаю. А ведь среди них были люди с биографией, которая могла бы стать сюжетом для книги или фильма.

Все мы слышали выражение «Иван, не помнящий родства», которое уходит корнями в историю нашей страны к петровским временам. Означает оно человека, не помнящего и не блюдущего традиций, не уважающего обычаи предков, отрекшегося от своего окружения. В петровские времена Иванами называли себя при поимке беглые крепостные и каторжники. А когда у них спрашивали, откуда они, и кто их родственники, они отвечали, что не помнят. Так их и записывали-«Иван, родства не помнящий». А.П. Чехов в своей книге «Остров Сахалин» писал: «У бродяг самое употребительное имя Иван, а фамилия Непомнящий».

Но то бродяги, а мы, родившиеся и живущие в семьях, должны знать свои корни. Мы должны передать эти знания будущим поколениям. И я хотела бы создать летопись своей семьи. А одной из глав этой летописи я хочу, чтобы стала данная работа, посвященная достойному гражданину нашей страны, выдающемуся металлургу, хорошему семьянину — Баранову Владимиру Михайловичу.

Я считаю, что данное исследование актуально, так как в современном обществе родственные связи теряют свою значимость, родственники практически не общаются. Знание своей родословной, своих «корней» становится необходимостью для воспитания патриотизма и нравственности. Каждая семья нашей страны внесла весомый вклад в развитие нашей Родины, моя семья не является исключением.

Цель моей работы достигнута: проведено исследование на основе истории своей семьи в истории родного города

Чтобы достигнуть эту цель, я выполнила следующие задачи:

1. изучила материалы книг и статей по данной теме;

2. провела опрос старших членов семьи по данной теме;

3. проанализировала полученные результаты;

4. обобщила материал данной работы

5. защитила данную тему перед учителем

6. провела анализ проделанной работы и сделать выводы.

Проанализировав собранный материал, я пришла к выводу, что мой прадедушка был человеком мудрым, целеустремленным, творческим. Его ценили друзья и коллеги, а семья любила и дорожила им.

Список используемой литературы

Архивная справка

1. Баранов Владимир Михайлович // Металлурги Урала: Энциклопедия /. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. — 445 с. (300 лет уральской металлургии).

2. Баранов В.М. // Творцы новых технологий: Известные инженеры НТМК. — Нижний Тагил. – 2000. — С.54-55. (Нижнетагильский металлургический комбинат).

3. Васютинский В. Ф. Хранители «старого соболя»: История трудового коллектива Нижнетагильского металлургического комбината / В. Ф. Васютинский. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1990. – С. 266, 282-283.

Статьи из газет:

4. Семенихин В. И память сердца говорит // В. Семенихин // Тагильский металлург. — 2001. — 3 марта. С 2. (Наши юбиляры)

5. Григорьев В. Полвека с комбинатом // В. Григорьев // Тагильский металлург -1999. – 4 августа. – С.2.

6. Лауреаты Государственной премии начальник технического отдела металлургического комбината М.А. Третьяков и гл. сталеплавильщик В.М. Баранов: Фоторепортаж // Тагильский рабочий. – 1977. – 1 января. – С. 2.

7. Чествование передовиков: Фоторепортаж // Тагильский металлург. – 1973. – 15 сентября. – С .1.

8. Макаев С., Баранов В. Тагильский конвертерный / С. Макаев, В. Баранов // Правда. – 1965. – 16 июня. – С. 2.

2. Устные воспоминания бабушки Барановой Е. В. И папы Кульгаева А.А.

Просмотров работы: 328

© Образовательный портал «НИКА», 2016-2023 12.03.2023

Лучшие дистанционные конкурсы страны. Товарный знак ОЦЕНИКА зарегистрирован (Свидетельство №911399)

Учредитель и главный редактор — ИП Исупов А.В. (ИНН 434562712162, ОГРН 316435000061224)

Св-во СМИ: ЭЛ №77-65747 выдано Роскомнадзор 20.05.2016

Информация не имеет возрастных ограничений 0+

Использование информации допускается только с указанием активной ссылки на источник. Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством России. Если вы обнаружили, что какие-либо материалы используются незаконно, сообщите администратору — они будут удалены.

Адрес редакции: г. Киров ✉

Телефон редакции: ☎ +7 (919) 520-43-97

Эссе «Трудовой подвиг моей прабабушки Веры»

Хочу рассказать о своей прабабушке. Мою любимую бабулю звали Вера Ивановна. Она бабушка моей мамы. К сожалению, её сейчас нет с нами, она умерла. Но я её очень хорошо помню. Прабабушка моя была очень старенькая, не смотря на это, она была отзывчивой, веселой, жизнерадостной и очень доброй женщиной, одним словом, замечательным человеком. Бабуля оставила неизгладимый след в моей памяти, в моей душе.

Трудилась она в тяжёлое послевоенное время. Жилось тогда людям в нашей стране очень трудно. В прошлом моя бабуля Вера много лет работала в отрасли сельского хозяйства свинаркой. Своей профессии она посвятила сорок лет жизни. Она ветеран труда.

Прабабушка мне много рассказывала о своей профессии. Бабуля говорила, что у нее была самая интересная работа, хотя и трудная: «Бывает, так сильно устанешь, что сил даже нет, а посмотришь на этих малюток, и вся усталость пропадает. Ведь маленькие поросята – они же, как дети. Не дай Бог, заболеет поросёночек, начинаешь выхаживать, переживать за него». Свинарка обращается с поросятами как с маленькими детьми, нежно и ласково. Она мне говорила: «Чтобы быть хорошей свинаркой, обязательно нужно очень любить животных, быть спокойным и уравновешенным человеком, потому что поросята, особенно маленькие, всё чувствуют и, как дети, могут быть капризными и упрямыми».

Конечно же, свинарка должна знать всё об этих животных для того, чтобы правильно ухаживать за ними, чтобы поросята росли здоровыми и не болели. Бабушка мне рассказывала, что основным результатом труда свинарок являлись упитанные поросята.

Сегодня профессии «свинарка» нет. Она называется по-другому: оператор свиноводческой фермы. Но по-прежнему эта профессия очень важная и нужная всем людям.

Когда я приходил в гости к своей прабабушке, то очень часто просила её показать мне коробочку, которую она бережно хранила в шкафу. В ней много различных орденов и медалей за доблестный труд. Она мне с радостью их показывала и рассказывала о своей работе. Значит, моя бабуля была очень хорошей свинаркой, настоящим профессионалом своего дела. Просто так такие награды не вручают! Очень часто на различных мероприятиях бабуле вручали подарки и грамоты за добросовестный труд на благо поселка. О своей прабабушке я слышала и сейчас слышу только хорошие слова. Все её хвалят и называют трудолюбивым человеком, и меня это радует. Я считаю, что моя бабуля совершила трудовой подвиг. Сейчас бабули с нами нет, но коробочку я открываю часто, рассматриваю награды, и моё сердце распирает чувство гордости за неё.

Я помню, бабушка говорила, что какая бы ни была у человека профессия, самое важное – быть человеком. Эти слова бабушки я всегда буду помнить. Она учила меня быть честным, вежливым, отзывчивым. Я уважаю, люблю свою прабабушку и горжусь тем, что она у меня была, что я её правнук.

Пример сочинения 1

Война. Она прошла по нашей земле, истоптала наши души, разбила сердца. Та война, что была названа Великой Отечественной, оставила ужасную кровоточащую рану на теле нашей страны. Самая жестокая, самая страшная – вот как говорят ней даже спустя семьдесят пять лет с её окончания.

Я уверена, что нет такой семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная Война. Мою семью она тоже не обошла стороной.

О войне в моей семье говорят мало. Ни один из тех моих родных, что ушли на фронт, не вернулся домой. Все мои знания о ней собраны по крупицам из воспоминаний тех, кто сумел пережить войну, дожить до наших дней, ибо в те страшные годы они были детьми – деревенскими непоседами, во многом не осознававшими в полной мере ужаса своего положения. Став взрослыми, они делились воспоминаниями о том времени со своими детьми, те – со своими. Так узнала о войне и я – из рассказов моих родных. За долгие годы такого общения я накопила множество историй о том страшном, жестоком времени. В этом сочинении мне выпал шанс представить лишь оду из них, на мой взгляд самую удивительную из всех тех, что мне доводилось когда-либо

слышать.

О моем прадеде, Иване Петровиче Марченко, я впервые услышала от своей бабушки Натальи – его дочери. Во время войны он был совсем еще ребенком – ему только исполнилось двенадцать лет. В 1941 году он вместе со своей семьей жил в деревне Андреевка, что на Украине, возле города Запорожье. Семья моего прадеда была большой, дружной, рос он веселым озорным мальчишкой и мечтал, как и любой ребенок, о светлом, беззаботном будущем. Он тогда совсем не думал о войне и о том, что она способна принести с собой.

Все родные моего прадеда, кроме, разве что, его матери да сестры, ушли на фронт. Времена начались тяжелые: советская армия отступала, а враг, столь жестокий и беспощадный, шел за ней по пятам. Эшелоны раненных солдат шли через деревни, оставляя своих убитых и уж совсем безнадежных товарищей на попечение людей, в надежде на то, что они захоронят мертвых бойцов. Вид умирающих на руках жителей деревни солдат стал первым и самым страшным потрясением в жизни моего прадеда.

Именно тогда в доме моего прадеда поселился солдат. Он был ранен в ногу, и вся семья, включая и моего прадеда, лечили его, делали все, что могли. Того солдата, как позже оказалось, звали Миша, было ему чуть больше двадцати пяти лет, родом он был из Брянска. Миша, будучи очень сильным и выносливым парнем, сумел оправиться от ранения. И хоть раненная нога зажила плохо (сломанная кость неправильно срослась), он снова смог ходить, хоть и прихрамывая.

Миша оказался толковым парнем, который хорошо разбирался в машинах. Он обучил управлению ими моего прадеда, что позволило ему после освобождения деревни работать на тракторе. Миша стал полноправным членом семьи и прожил с ней весь 1941 год. Правда вот остаться в деревне солдату пришлось не по своей воле.

Дело в том, что после того, как через деревню прошли толпы раненных, в Андреевку пришли румыны, которые, по воспоминаниям прадеда, были настолько жестоки, что воспринимались народом хуже, чем бесчинствующие в округе немцы. Солдата, разумеется, нужно было прятать, и уйти сам он, хромой, не мог. Решение нашлось быстро. Мишу спустили в специально вырытую «овощную» яму в земле для храненияпродуктов, накрыли сверху досками, которые отодвигались при необходимости спустить солдату ведро со всем необходимым для жизни. В августе яма была пуста, да и подозрений у румын она не вызывала, так что Мишу удалось спрятать до зимы. С наступлением холодов его пришлось переселить на чердак, что было хоть и рискованно, но не менее надежно. В

1942 году Миша покинул Андреевку и отправился в Запорожье, спрятанный в телеге соседа прадедушки.

Прадед хоть и жил в условиях войны, но при этом оставался двенадцатилетним непоседой. Он со своими дружками и дня не мог прожить без приключений. Одним из самых интересных случаев, пожалуй, был тот, что произошел с ними двадцать второго апреля. Решившие отпраздновать день рождения Ленина мальчишки вырезали из красной в мелкий горошек юбки флаг и прикрутили его проволокой на дерево, которое росло прямо под окнами дома, где жили румыны. На следующий день разозленные оккупанты носились по деревне в поисках «дельцов», но так никого и не вычислили.

Другим примечательным случаем была история с румынским ружьем. Однажды мальчишки украли у пьяного румына ружье. Как раз в то время немцы пришли в деревню за девушками, чтобы угнать их на работы в Германию. Всех девушек тогда увозили на подводах в Запорожье. Мальчики помчались вперед «процессии» и, затаившись в лесу, обстреляли румын из их же ружья. Девки с криком повыскакивали из подводов и бросились бежать. В Германию тогда отправили не всех девушек, а только тех, кого удалось отыскать потом в лесу.

Я раньше очень мало знала о жизни своего прадеда. Я не застала его живым, но моя бабушка всегда при случае рассказывала мне о его жизни и дальнейшей судьбе. Так я знаю, что он участвовал в восстановлении ДнепроГЭС, воевал с бандеровцами до 1947 года. Его судьба поистине удивительна. Мой прадед, несмотря на то, что детство его было запятнано войной, сумел выстроить счастливую жизнь, такую, о которой он мечтал, будучи еще ребенком.

Когда моей бабушке было шесть лет, к её отцу – моему прадеду – приехали из Брянска удивительные гости. Ими были, разумеется, тот самый солдат Миша и его супруга. Тот день моя бабушка запомнила очень хорошо.

Мой прадед и Миша много плакали и вспоминали войну, то, как они жили тогда в Алексеевке, а жена солдата неустанно благодарила его семью за жизнь

своего мужа и неустанно целовала всем руки.

История моего прадеда потрясла меня до глубины души. Его жизнь и судьба стали для меня примером того, как человек, даже переживший такое страшное время, как война, сумел сохранить силу духа и волю к жизни в своей душе. Упорным трудом он сумел построить свое счастье, пережив все невзгоды, и для меня он всегда будет героем, примером того, как нужно жить даже в то время, когда кажется, что никакой надежды на счастливое будущее

уже нет.

Пример сочинения 2

Когда земля от крови стыла,

Когда горел наш общий дом,

Победу труженики тыла

Ковали праведным трудом.

Жива еще в потомках память,

Тех героических времен –

Советским труженикам тыла

Низкий наш земной поклон!

(Б. Поляков)

Отечественная война-это трагическое и вместе с тем героическое время, показало всему миру силу русского характера, величие народного духа. Наша страна заплатила слишком большую цену за избавление человечества от фашизма.

Навсегда в памяти людей останутся имена героев Великой Победы. Война была народной, потому что вся страна вела борьбу с фашистскими оккупантами. На фронт уходили все, кто мог держать в руках винтовку. Горькую чашу войны вместе с ушедшими на фронт мужьями, отцами, братьями и сыновьями делили и те, кто остался в тылу. Они наравне с солдатами приближали победный час. Этот незабываемый день приближали все- бойцы на передовой, старики, дети и женщины, которым пришлось испытать все тяготы военного времени: корчевать лес, пахать пашню, сеять и убирать урожай, заготавливать дрова, ловить рыбу, находится за штурвалами тракторов, за станками в тылу.

Когда мне предложили написать сочинение, я посетила школьный музей. Разбирая материалы, касающиеся Великой Отечественной войны, я наткнулась на альбом, который был посвящен труженикам тыла. Меня заинтересовала жизнь Масхуды Гайсиновны, ветерана тыла. Чтобы больше узнать о ее судьбе, я встретилась с ее младшим сыном, проживающим в данный момент в нашей деревне. Мне посчастливилось увидеть ее медали, фотографии. Оказалось, сын бережно хранит и воспоминания матери, записанные в отдельную, уже старую тетрадь.

Вот лишь одна из многих историй того времени из этой тетради: « Мы не были солдатами на войне. Зато были солдатками на трудовом фронте. И такую трудную жизнь прожила за 4 военных года. Хватило лиха досыта. Работали за мужиков. На войну забрали всех молодых людей, остались в селе дети, старики да женщины. Я во время войны работала в колхозе: пасла овец, лошадей, пахала, сеяла, заготавливала дрова. Время было трудное, приходилось много работать. Очень радовались, когда приходили письма с фронта от наших отцов, братьев. Самым горьким было слышать о приходящих похоронках. Мы плакали, но все- таки верили в победу. И несмотря на трудности, которые выпали на нашу долю, приближали победу, потому что был призыв партии: «Все для фронта, все для победы!» Потрудившись в поле днем, вечерами вязали носки, варежки, готовили посылки для бойцов нашей армии».

Фронт обеспечить! – нет важней задачи,

Трудились для победы все в тылу,

Бойцам в боях не выстоять иначе,

Труд для победы заслужил хвалу.

Всё отдавали фронту для победы,

Тыл только крохи оставлял себе,

Терпели стойко тяжести и беды,

Чтоб быстро одолеть врага в борьбе.

Масхуда Гайсинона вместе со своими односельчанами, земляками приближала час победы. Она ветеран труда, труженик тыла, вдова участника войны. Родилась Масхуда Гайсиновна в 1931 году в селе Утяшино Аскинского района в многодетной семье. В 7 лет пошла в школу. Она закончила 4 класса, когда началась война. Пришлось оставить школу и помогать Родине. Она познала тяжелый крестьянский труд с малых лет. Многие годы работала в колхозе, а затем – в совхозе. В 22 года вышла замуж за Агаляма Галиахметовича. Вместе воспитали и вырастили 5 замечательных детей. Проработав до 1981 года, вышла на заслуженный отдых. За добросовестный труд награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», а также медалью материнства, имеет звания «Ветеран труда», «Труженик тыла».

Спасибо за «ИЛы», «Катюши».

Мы все перед вами в долгу.

Вы в небе, на море, на суше

вздохнуть не давали врагу.

За то, что нас мама учила

по-русски читать и писать,

Спасибо вам, труженик тыла.

Вы с нами сегодня опять.

Прошло уже много лет после победы советского народа над фашистским врагом, и с каждым годом все меньше и меньше ветеранов войны и тружеников тыла встречают великий день 9 мая. К сожалению, и Масхуды Гайсиновны не стало два года назад. Но увидев, как семья сына бережно хранит ее награды и с какой теплотой о ней рассказывает, я поняла, что Масхуда Гайсиновна долго будет жить в памяти своих потомков.

Да, без памяти о прошлом ни у одного народа не может быть будущего. Наше поколение не должно забывать тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы с вами сегодня жили под мирным небом и радовались каждому новому дню. И сейчас, поздравляя ветеранов войны с Днем Победы, мы не должны забывать и о тружениках тыла, которые не жалея себя, приближали этот великий праздник!

Низкий вам поклон и благодарность за наш мир, за это солнце, за чистое небо, за счастливую жизнь. Ваши подвиги никогда не будут забыты, ваши сердца будут биться мужеством и честью в сердцах ваших внуков и правнуков. Спасибо за победу! Спасибо за смелость и гордость! Спасибо за всё!

Спасибо вам за жизни этой свет,

За детский смех, за синь над головами!

За то, что к самой важной из побед

Отважно до Берлина прошагали!

Мы, ужасов не знавшие войны,

Склоняемся пред подвигом бессмертным!

Спасибо за безоблачные сны,

За хрупкий мир на маленькой планете!

Пример сочинения 3

Маленькая точка на карте. Песчинка. Катыш. Сибирская деревня, затерявшаяся в урмане. Вокруг сосны, словно струны; они трепещут на ветру, зимой стонут от жесткого мороза.

А я не боюсь бури, пусть злится, мне тепло и уютно в доме бабушки. Потрескивают дрова в печке. С нетерпением жду ее рассказов, когда она вечером сядет перед открытой дверцей камина. Старая стала, кажется, усохла даже, только глаза горят, как угольки, когда вспоминает родных, и вдруг подернутся они влажной пеленой, но не хочет показать свою слабость внукам. Не из слабых род Косяковых. Древний род. Мансийский.

Когда небо утками звенело, речки рыбою кишели, счастливы были деды и прадеды. Сорвала это счастье война… Сама-то Клавдия Семеновна была тогда подростком. Но хорошо все помнили в деревне, как сразу взяли на фронт четырех братьев Косяковых: Михаила, Федора, Ивана и Григория, все здоровые, рослые мужчины, рыбаки и охотники.

Нет давно колхоза, в котором работали, осталась земля, по которой ходили, которую любили.

1941 год… 1942 год..

За добросовестный труд награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», а также медалью материнства, имеет звания «Ветеран труда», «Труженик тыла».

Спасибо за «ИЛы», «Катюши».

Мы все перед вами в долгу.

Вы в небе, на море, на суше

вздохнуть не давали врагу.

За то, что нас мама учила

по-русски читать и писать,

Спасибо вам, труженик тыла.

Вы с нами сегодня опять.

Прошло уже много лет после победы советского народа над фашистским врагом, и с каждым годом все меньше и меньше ветеранов войны и тружеников тыла встречают великий день 9 мая. К сожалению, и Масхуды Гайсиновны не стало два года назад. Но увидев, как семья сына бережно хранит ее награды и с какой теплотой о ней рассказывает, я поняла, что Масхуда Гайсиновна долго будет жить в памяти своих потомков.

Да, без памяти о прошлом ни у одного народа не может быть будущего. Наше поколение не должно забывать тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы с вами сегодня жили под мирным небом и радовались каждому новому дню. И сейчас, поздравляя ветеранов войны с Днем Победы, мы не должны забывать и о тружениках тыла, которые не жалея себя, приближали этот великий праздник!

Низкий вам поклон и благодарность за наш мир, за это солнце, за чистое небо, за счастливую жизнь. Ваши подвиги никогда не будут забыты, ваши сердца будут биться мужеством и честью в сердцах ваших внуков и правнуков. Спасибо за победу! Спасибо за смелость и гордость! Спасибо за всё!

Спасибо вам за жизни этой свет,

За детский смех, за синь над головами!

За то, что к самой важной из побед

Отважно до Берлина прошагали!

Мы, ужасов не знавшие войны,

Склоняемся пред подвигом бессмертным!

Спасибо за безоблачные сны,

За хрупкий мир на маленькой планете!

Пример сочинения 3

Маленькая точка на карте. Песчинка. Катыш. Сибирская деревня, затерявшаяся в урмане. Вокруг сосны, словно струны; они трепещут на ветру, зимой стонут от жесткого мороза.

А я не боюсь бури, пусть злится, мне тепло и уютно в доме бабушки. Потрескивают дрова в печке. С нетерпением жду ее рассказов, когда она вечером сядет перед открытой дверцей камина. Старая стала, кажется, усохла даже, только глаза горят, как угольки, когда вспоминает родных, и вдруг подернутся они влажной пеленой, но не хочет показать свою слабость внукам. Не из слабых род Косяковых. Древний род. Мансийский.

Когда небо утками звенело, речки рыбою кишели, счастливы были деды и прадеды. Сорвала это счастье война… Сама-то Клавдия Семеновна была тогда подростком. Но хорошо все помнили в деревне, как сразу взяли на фронт четырех братьев Косяковых: Михаила, Федора, Ивана и Григория, все здоровые, рослые мужчины, рыбаки и охотники.

Нет давно колхоза, в котором работали, осталась земля, по которой ходили, которую любили.

1941 год… 1942 год… Шли весточки с фронта. И вдруг в 1943 году вернулись Михаил и Федор, демобилизованные по ранению. Скупыми были их рассказы, не принято было хвалиться да и детей своих не хотели пугать, видно, хватили на войне с лихвой. Поэтому дед мой, Анатолий Михайлович, помнит лишь, что отец часто болели рано умер. Я потомок Михаила (его правнук). Шестеро детей было у него. Не успел порадоваться отец на взрослых детей и внуков.

Пропали без вести Иван и Григорий. Это еще хуже, чем убиты. По убитым остается боль и память. По пропавшим на всю жизнь остается надежда на возвращение. Может быть, их, безымянных, приютила братская могила? А может, остались на поле брани, и земля приняла их такими, неизвестными героями? Только сердца родных не могут до сих пор смириться с этой потерей. За последние годы потомки без вести пропавших получили сведения о местах захоронения (спасибо поисковым группам) своих родных и смогли съездить, поклониться тем святым местам, увезя особой горсть земли родной.

В Кондинском парке на обелиске есть имя Михаила Косякова, сюда приходят в памятные дни родственники почтить память земляков…

Михаил и Федор после демобилизации «сражались» на трудовом фронте. Федор был председателем колхоза. Крутой был мужик, с твердым характером. Говорят, что его даже побаивались. Правда, командовать приходилось, в основном, женщинами. Побывавший в жерле войны, он искалечил не только тело, но и душу. Но знали: зря не обидит; война обостряет чувство справедливости.

Михаил по-прежнему рыбачил, охотился, работал сторожем в родном колхозе.

Ну, что ж, можно было бы уже и точку ставить:

обычные судьбы обычных людей в военное лихолетье. Но хочется добавить, что у Ивана без него выросло двое детей, а у Григория — целых пять, они так ждали отцов с войны, пусть даже искалеченных, как до сих пор ждут их внуки и правнуки.

Как могучий кедр разбрасывает далеко свои семена, так разлетелись дети Михаила, Федора, Ивана, Григория Косяковых по белому свету, пустили свои корни, но помнят, помнят тех, кто дал им жизнь, дал возможность растить своих детей.

Бабушка моя — сноха Михаила (ее мужа, а моего деда Анатолия тоже давно нет в живых). Но это она сохранила память о братьях, одна из Косяковых, оставшихся в Катыше.

Хотелось бы однажды приехать в Катыш и спросить у прадеда: «Как живешь, ветеран?». Только некого спросить, 40 лет, как предан земле…

Бабушка засуетилась: заговорились. Уж солнышко тряхнуло своими косами над озером, над лесами расплескалась алая заря…

Скоро я закончу 11-й класс, мечтаю пойти в армию. А из души рвутся слова Ю. Шесталова:

Люди, люди, я часто в глаза вам гляжу

В них земную любовь и вражду нахожу

Ничего, если слезы увижу в глазах, —

Лишь бы не было ядерной пыли в слезах…