Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. 2019. 15 вариантов. ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ВАРИАНТ 13

Часть 1

Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

Прочитайте текст и выполните задания 1-3.

(1)Глядя на улицу в ясный день через чистое оконное стекло, вы его почти не замечаете: свет проходит в окно с такими незначительными потерями и искажениями, что стекла не видно. (2)Однако вы можете его потрогать — это твёрдый, негибкий материал, который не пропускает дождь и ветер, но пропускает свет и, , обладает хорошими теплоизоляционными свойствами: помогает летом сохранить в доме прохладу, а зимой — тепло. (3)Стекло производится из дешёвого и доступного сырья при минимальных затратах на труд и оборудование — это поистине замечательный материал.

1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.

1) Действительно замечательным материалом стекло делает не только производство его из дешёвого и доступного сырья, но и способность пропускать в комнаты свет с незначительными потерями и искажениями и защищать помещения от снега и дождя.

2) Стекло — это замечательный материал, ведь оно твёрдое, способно пропускать свет, имеет хорошие защитные и термоизоляционные свойства и производится из дешёвого и доступного сырья при минимальных затратах на труд и оборудование.

3) Способность стекла пропускать в комнаты свет с незначительными потерями и искажениями и защищать находящихся в помещении людей от снега и дождя, а также минимальные затраты на труд и оборудование при его производстве позволяют считать стекло поистине замечательным материалом.

4) Стекло — замечательный материал: чистое стекло незаметно, ведь свет проходит через него с незначительными потерями и искажениями, но стекло можно потрогать, поскольку это твёрдый, негибкий материал, помогающий летом сохранить в доме прохладу, а зимой — тепло.

5) Твёрдость стекла, его способность пропускать свет и хорошие защитные и термоизоляционные свойства, возможность его производства из дешёвого и доступного сырья при минимальных затратах на труд и оборудование —- всё это сделало стекло действительно замечательным материалом.

Ответ:________________________________

2. Самостоятельно подберите вводную конструкцию, которая должна стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите эту конструкцию.

Ответ:________________________________

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЯСНЫЙ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.

ЯСНЫЙ, -ая, -ое.

1) Логичный, стройный, чёткий. Я. ум. Ясная мысль. Ясное изложение.

2) Яркий, сияющий. Ясная заря. Я. месяц.

3) Хорошо видимый, слышимый или воспринимаемый, понимаемый. Ясные очертания гор. Я. звук. Ясное намерение.

4) Ничем не омрачённый, спокойный. Я. взор. Ясные глаза.

5) Светлый, ничем не затемнённый. Я. ночь. Ясное небо.

Ответ:________________________________

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

нанЯвшийся / аэропортЫ / кремЕнь / оптОвый / воссоздалА

Ответ:________________________________

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

Воспоминания детства нахлынули светлой волной, и Костику вдруг захотелось перелезть забор СОСЕДСКОГО сада, в котором вишня всегда казалась крупнее и слаще.

Существенной характеристикой нового глобального мира является постоянное сокращение числа занятых ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ трудом.

Руководитель приложил немало усилий для того, чтобы ЭТИЧЕСКОЕ отношение подчинённых друг к другу со временем стало нормой.

В большой комнате, по стенам которой стояли шкафы с книгами, у СДВОЕННЫХ столов собрались разные люди, в основном молодые.

Катюша от природы была ДОВЕРЧИВЫМ человеком, но отец научил её прислушиваться к интонациям и обдумывать услышанные слова.

Ответ:________________________________

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употребленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка.

На чемпионате мира по лёгкой атлетике было завоёвано несколько мировых рекордов.

Ответ:________________________________

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

пряник более СЛАЩЕ / прозрачного ТЮЛЯ / разрушительные ШТОРМЫ / несколько ЦЫГАН

КОЛЫШЕТ портьеры

Ответ:________________________________

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

|

А) нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом |

|

|

Б) нарушение в построении предложения с причастным оборотом |

|

|

В) нарушение в построении предложения с однородными членами |

|

|

Г) нарушение в образовании предложно-падежной формы место имения |

|

|

Д) нарушение связи подлежащего и сказуемого |

|

|

|

|

|

|

|

|

Впишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.

1) иллюз..онист, верм..шель, инт..рьер 2) отр..слевой, заг..релый, уп..раться

3) гум..низм, антр..соли, совп..дение 4) соч..тание, аккур..тист, нат..реть

5) пл..вчиха, водор..сли, р..сточек

Ответ:________________________________

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) пр..обрёл, пр..низил, пр..свистнул 2) медвеж..и, от..езд, почтал..он

3) пр..читать, пр..славяне, вз..йти 4) и..пепелить, ра..кинуть, в..тряхнуться

5) вз..мать, небез..нтересный, из..сканный

Ответ:________________________________

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) горош..на, черешн..вый 2) решетч..тый, издавн.. 3) устойч..вый, заканч..вать

4) посовет..вать, еж..вый 5) норвеж..кий, каза..кий

Ответ:________________________________

12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та буква. Запишите номера ответов.

1) (ребята) шепч..тся, знач..щий 2) раскле..шь, побеспоко..вший

3) (повар) накорм..т, независ..мый 4) (ученик) выполн..т, откруч..нный

5) помн..щие (люди), (студенты) посмотр..т

Ответ:________________________________

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Тяжёлое впечатление от в сердцах сказанных другом слов, так и (НЕ)РАСТВОРИВШЕЕСЯ в потоке чувств и ощущений, подаренных тревожным днём, опять навалилось на Володина.

Выпускникам предстоит принять (НЕ)ПРОСТОЕ решение.

Часто приходится слышать, что писатель (НЕ)ДОЛЖЕН думать о тех, кто будет читать его книги, поскольку пишет то, что интересно ему самому.

Декларация содержит ошибки и поэтому (НЕ)ПРИНЯТА к обработке.

(НЕ)ИЗУЧЕННЫЕ, а лишь просмотренные статьи редактор направил в отдел научной литературы.

Ответ:________________________________

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ всего вечера записывая рождающиеся в воображении стихотворные строки, юный поэт надеялся успокоиться, но (С)НОВА обрести душевное равновесие ему так и не удалось.

Если сангвиники не могут уснуть, (ОТ)ТОГО что их голова даже по ночам наполнена различными планами, проектами и изобретением новых способов принесения блага человечеству, то холерики страдают от бессонницы (ПО)ПРИЧИНЕ избытка эмоций.

К ночи утренние впечатления стали не такими волнующими, как (ПО)НАЧАЛУ, а потом и вообще удалось преспокойно уснуть, не прислушиваясь ни к ночным шорохам ветра, ни к монотонному удару капель воды, которая стала просачиваться (В)НИЗ после начала лёгкого дождика среди ночи.

Романтический герой часто противостоит обществу и миру (В)ЦЕЛОМ, (В)СЛЕДСТВИЕ чего бывает одинок.

Ответ:________________________________

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

Дружи(1)а — постоя(2)ая группа профессиональных воинов — появляется в Древней Руси во второй половине IX века, а в X веке дружи(3)ая организация стала главной и практически единстве(4)ой опорой власти первых русских князей.

Ответ:________________________________

16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

1) Снег оседает лёгким пухом на крышах ветках и земле.

2) На осинах набухли весенние почки и на гибких ветках берёз проклёвываются первые клейкие листочки.

3) В промокшем осеннем саду отяжелевшие ветви яблонь гнутся к самой земле и непрекращающийся шелест мелких дождевых капель навевает грусть.

4) Во влажной и тяжёлой мгле терялись луг и даже небеса.

5) Весь сад был усыпан белыми цветами яблонь и вишен и сливовых деревьев.

Ответ:________________________________

17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Одной из влиятельных художественных группировок первой четверти XX века (1) стало объединение (2) сложившееся (3) вокруг журнала «Мир искусства» (4) и (5) провозгласившее источником вдохновения (6) изящную культуру барокко и рококо.

Ответ:________________________________

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Отдохните (1) птицы (2) отдохните,

Подремлите (3) милые (4) мои (5)

На страницах самой мудрой книги.

На ладонях матери-земли.

(Ю.П. Кузнецов)

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

К тому времени (1) когда волчица стала оставлять пещеру и уходить на охоту (2) волчонок уже постиг закон (3) согласно (4) которому (5) ему запрещалось приближаться (6) к выходу из логовища.

Ответ:________________________________

20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Художник спал так мало (1) что все удивлялись (2) и (3) если он нечаянно засыпал днём на полтора часа (4) то уже потом не спал всю ночь.

Ответ:________________________________

21. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)Граница между Европой и Азией проходит по Уралу. (2)Эту границу определил Василий Никитич Татищев по водоразделу: одни реки здесь текут в Европу, а другие — в Азию. (3)Урал всегда славился самоцветами: в Екатеринбурге и его окрестностях и сейчас живут умелые мастера — резчики по камню. (4)Камень — его структура всегда различна — распиливается алмазным диском. (5)Мы все знаем, что писатель Бажов — автор сказов о Хозяйке Медной Горы, но никогда не задумывались, почему, собственно, медной, ведь чаще всего в его сказах упоминается именно малахит. (6)Всё очень просто: малахит ——сопутствующий минерал при добыче меди. (7)Малахит на Урале был, есть и будет, но его уже много лет не добывают — теперь из недр добывают чистую медь, методом выщелачивания, и малахит при этом разрушается.

Ответ:________________________________

Прочитайте текст и выполните задания 22-27.

(1)Жители села Пушкинские Горы рассказывали волнующую легенду. (2)Будто бы в тревожный 1918 год, когда пылали в округе дворянские усадьбы и Михайловское тоже не избегло пожара, в село вошёл красный отряд. (3)Пламя добиралось уже до домика няни, и вот командир разогнал поджигателей и потушил пожар. (4)Некоторые рассказчики добавляли, что он прочёл перед жителями Михайловского знаменитые пушкинские строки:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовёт меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.

(5)Эта легенда считалась образцом народного сказового творчества. (6)Но вдруг 18 февраля 1932 года ленинградский пушкинист Якубович получил необычное письмо.

«(7)3аведующему Пушкинским Домом от бывшего начальника штаба отдельной башкирской бригады Гареева Загида Ходжеевича» — так начинался этот интересный документ. (8)Он был составлен в форме военного рапорта. (9)Но за сухими лаконичными фразами вырастало замечательное событие. (10)В этом документе Гареев рассказывал о спасении домика няни. (11)Легенда оказалась правдой!

(12)В архивах Пушкинского Дома нам удалось разыскать это письмо. (13)Мы готовы были опубликовать его, однако удалось разыскать и самого автора письма. (14)Гареева мы встретили в Москве и попросили его рассказать о том, как был спасён домик няни. (15)Приводим запись его рассказа.

«(16)Отгремели бои с Юденичем. (17)Нашу бригаду перебросили на границу, и штаб разместился в Святогорском монастыре, вблизи Михайловского. (18)Монахи повели нас осматривать окрестности.

(19)Перед церковной оградой на горке я заметил могильный памятник. (20)Спрашиваю:

—Кто похоронен?

(21)Монахи отвечают:

—Пушкин.

(22)С чем можно сравнить чувство, охватившее меня? (23)Так остолбенеешь вдруг, встретив в самом неожиданном месте старого, давно забытого друга. (24)Передо мной пронеслось моё детство: степной аул Верхний Ахташ, начальная школа, учительская семинария, где я с увлечением изучал произведения Пушкина. (25)Потом начались войны, бои, мне было не до Пушкина, и я забыл о нём.

(26)На следующий день я поехал в Михайловское. (27)Песчаная дорога. (28)Медные стволы сосен. (29) На дворе, заросшем травой, толпится какой-то случайный народ. (30)Угольная пыль покрывает фундамент разрушенного дома.

—(31)Что здесь было? — спросил я.

—(32)Дом Пушкина.

(33)На всём лежала печать разрушения, видны были следы огня. (34)Подошли мы к какому-то полуразрушенному срубу. (35)Это и был домик няни — всё, что сохранилось от Михайловского. (36)Я вошёл в домик. (37)Косяки сорваны, окна и двери тоже. (38)Поднял голову — крыши нет: сквозь стропила виднеется небо.

(39)С того момента судьба Михайловского не выходила у меня из головы. (40)В Святых Горах разыскал я древнюю старушку, которая знала здешние места. (41)Повезли мы старушку в Михайловское, чтобы она рассказала нам о любимых аллеях поэта, о том, где он бывал, как жил.

(42)Побывал я и в Тригорском, которое так любил посещать Пушкин. (43)На железной дороге нашёлся старичок-стрелочник, который когда-то служил у Осиповых. (44)Он мне показал старый дуб, который, по его утверждению, был описан Пушкиным в «Руслане и Людмиле».

(45)Решили мы восстановить домик няни. (46)Но как подступиться?

(47)Как-то в штаб явился человек учёного вида. (48)Он назвал себя пушкинистом Устимовичем и попросил нас оградить Михайловское от разрушения.

—(49)Мы делаем, что можем, — говорю я, — готовы даже реставрировать домик няни, да нет у нас представления о том, каким он был.

(50)И тогда Устимович положил передо мной на стол фотографии домика, его описания, зарисовки. (51)Сейчас же я вызвал начальника сапёрной роты Турчанинова и отдал приказ:

—Сапёрной роте выступить в Михайловское и восстановить домик няни.

(52)Сапёры с помощью Устимовича за неделю домик няни восстановили. (53)Какой это был праздник для всех нас!

(54)Политотдел бригады добился специального постановления уездного исполкома об охране домика и назначении в Михайловское сторожа.

(55)Прошли годы. (66)Вернувшись из Средней Азии, где я прослужил десять лет, в Москву, я решил, что история о том, как был спасён домик няни, может представлять интерес. (57)Вот почему было написано письмо в Пушкинский Дом». (По И.Т. Будылину*)

*Иосиф Теодорович Будылин (род. в 1945 г.) — культуролог, академик Российской академии естественных наук. Многолетний сотрудник Пушкинского заповедника на Псковщине, научный руководитель Пушкинской энциклопедии «Михайловское».

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

1) Начальник штаба отдельной башкирской бригады Гареев никогда не расставался с томиком стихов А.С. Пушкина.

2) Командиру башкирской бригады не удалось окончить даже начальную школу.

3) Загид Ходжеевич Гареев прошёл всю Великую Отечественную войну.

4) До того момента, пока пушкинист Устимович не положил перед Гареевым фотографии домика няни А.С. Пушкина, начальник штаба не знал, как этот домик выглядел, и поэтому не мог отдать приказ о его восстановлении.

5) Домик няни А.С. Пушкина восстановила сапёрная рота.

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.

1) Предложения 2-4 содержат повествование.

2) Предложения 13 и 14 противопоставлены по содержанию.

3) В предложениях 27-30 содержится описание.

4) Предложение 41 объясняет содержание предложения 40.

5) В предложениях 42-44 представлено рассуждение.

Ответ:________________________________

24. Из предложений 5-11 выпишите слово со значением «отличающийся краткостью, немногословный».

Ответ:________________________________

25. Среди предложений 7-18 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью притяжательного местоимения и однокоренных слов. Напишите номер(-а) это- го(-их) предложения(-ий).

Ответ:________________________________

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на место пропусков (A, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

26. «Подчёркивая достоверность рассказа, автор не пересказывает то, что услышал от участника событий, а на протяжении всего текста использует приём — (А)___, а в предложении 11 — лексическое средство — (Б)___. Ещё один приём —- (В)___ (предложения 22—23) и синтаксическое средство — (Г)___ (предложение 53) — помогают рассказчику передать свои чувства и способствуют пониманию мотивов его поступков».

Список терминов:

1) сравнение

2) контекстные антонимы

3) контекстные синонимы

4) риторическое восклицание

5) вопросно-ответная форма изложения

6) фразеологизм

7) восклицательное предложение

9) цитирование

Ответ:

|

А |

Б |

В |

Г |

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов №1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Убедитесь в том, что каждый ответ записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования).

Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите свое отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.

Объём сочинения — не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

|

№ |

Вариант 13 |

|

1 |

25 52 |

|

крометого кромеэтогопомимоэтого помимотого |

|

|

2 |

|

|

3 |

5 |

|

4 |

аэропорты |

|

5 |

этичное |

|

6 |

установлено |

|

7 |

сладкий |

|

8 |

75461 |

|

9 |

25 52 |

|

10 |

14 41 |

|

11 |

234 |

|

12 |

235 |

|

13 |

непростое |

|

14 |

поначалувниз |

|

15 |

234 |

|

16 |

12 21 |

|

17 |

2 |

|

18 |

1235 |

|

19 |

123 |

|

20 |

124 |

|

21 |

56 65 |

|

22 |

45 54 |

|

23 |

13 31 |

|

24 |

лаконичными лаконичный |

|

25 |

15 |

|

26 |

9257 |

Вариант 13

|

Примерный круг проблем |

Авторская позиция |

|

1) Проблема сохранения культурного наследия. (Что представляет собой культурное наследие страны? Почему необходимо его охранять? Кто отвечает за сохранение культурного наследия?) |

1) Культурное наследие страны — это памятники литературы, архитектуры и других видов искусства, а также всё связанное с их творцами. Его необходимо беречь, потому что оно хранит в себе память поколений, является для людей неиссякаемым источником духовных сил и вдохновения. За сохранение культурного наследия своей страны отвечает каждый человек, и каждый мойсет внести в его сохранение свой посильный вклад. |

|

2) Проблема нанесения урона культурному наследию в годы исторических потрясений в стране. (Какое влияние оказывают военные потрясения, переломные моменты в истории на культурное наследие страны? Как противостоять губительному влиянию исторических потрясений на культурные памятники?) |

2) Военные потрясения, переломные моменты в истории страны наносят иногда непоправимый урон культурному наследию страны. Важно, чтобы в годы тяжё- лых испытаний люди помнили о необходимости бережного отношения к памяти о людях, составивших славу страны, о важности сохранения памятников для будущих поколений. |

|

3) Проблема особенностей восприятия личности А.С. Пушкина. (В чём состоят особенности нашего восцриятия личности А.С. Пушкина?) |

3) Творчество А.С. Пушкина сопровождает нас с ранних лет, и поэтому мы воспринимаем поэта как близкого, знакомого человека, с личностью и произведениями которого связаны самые светлые впечатления. |

|

4) Проблема осознания человеком вечных ценностей и своей к ним причастности. (Что представляют собой вечные ценности? Кто может ощутить причастность к вечным ценностям?) |

4) Культурное наследие страны, прежде всего произведения искусства, культурные памятники, представляет собой вечные, непреходящие ценности, причастность к которым может ощутить каждый, кто принимал участие в их сохранении и восстановлении, кто знаком с творчеством классиков. |

|

5) Проблема осмысления важности созидательной деятельности как основной жизненной цели. (Какова основная жизненная цель людей?) |

5) Созидательная деятельность естественна и органична для человека и является его основной жизненной целью. Даже в периоды, когда исторические события сотрясают страну, люди не перестают созидать и сохранять созданное их предшественниками для будущих поколений. |

9

Задание 1

Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.

1) Действительно замечательным материалом стекло делает не только производство его из дешёвого и доступного сырья, но и способность пропускать в комнаты свет с незначительными потерями и искажениями и защищать помещения от снега и дождя.

2) Стекло — это замечательный материал, ведь оно твёрдое, способно пропускать свет, имеет хорошие защитные и термоизоляционные свойства и производится из дешёвого и доступного сырья при минимальных затратах на труд и оборудование.

3) Способность стекла пропускать в комнаты свет с незначительными потерями и искажениями и защищать находящихся в помещении людей от снега и дождя, а также минимальные затраты на труд и оборудование при его производстве позволяют считать стекло поистине замечательным материалом.

4) Стекло — замечательный материал: чистое стекло незаметно, ведь свет проходит через него с незначительными потерями и искажениями, но стекло можно потрогать, поскольку это твёрдый, негибкий материал, помогающий летом сохранить в доме прохладу, а зимой — тепло.

5) Твёрдость стекла, его способность пропускать свет и хорошие защитные и термоизоляционные свойства, возможность его производства из дешёвого и доступного сырья при минимальных затратах на труд и оборудование — всё это сделало стекло действительно замечательным материалом.

(1 )Глядя на улицу в ясный день через чистое оконное стекло, вы его почти не замечаете: свет проходит в окно с такими незначительными потерями и искажениями, что стекла не видно. (2)Однако вы можете его потрогать — это твёрдый, негибкий материал, который не пропускает дождь и ветер, но пропускает свет и, <…>, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами: помогает летом сохранить в доме прохладу, а зимой — тепло. (3)Стекло производится из дешёвого и доступного сырья при минимальных затратах на труд и оборудование — это поистине замечательный материал.

Задание 2

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).

следовательно

вследствие этого

несмотря на это

вопреки этому

кроме того

(1 )Глядя на улицу в ясный день через чистое оконное стекло, вы его почти не замечаете: свет проходит в окно с такими незначительными потерями и искажениями, что стекла не видно. (2)Однако вы можете его потрогать — это твёрдый, негибкий материал, который не пропускает дождь и ветер, но пропускает свет и, <…>, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами: помогает летом сохранить в доме прохладу, а зимой — тепло. (3)Стекло производится из дешёвого и доступного сырья при минимальных затратах на труд и оборудование — это поистине замечательный материал.

Задание 3

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЯСНЫЙ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.

ЯСНЫЙ, -ая, -ое.

1) Логичный, стройный, чёткий. Я. ум. Ясная мысль. Ясное изложение.

2) Яркий, сияющий. Ясная заря. Я. месяц.

3) Хорошо видимый, слышимый или воспринимаемый, понимаемый. Ясные очертания гор. Я. звук. Ясное намерение.

4) Ничем не омрачённый, спокойный. Я. взор. Ясные глаза.

5) Светлый, ничем не затемнённый. Я. ночь. Ясное небо.

(1 )Глядя на улицу в ясный день через чистое оконное стекло, вы его почти не замечаете: свет проходит в окно с такими незначительными потерями и искажениями, что стекла не видно. (2)Однако вы можете его потрогать — это твёрдый, негибкий материал, который не пропускает дождь и ветер, но пропускает свет и, <…>, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами: помогает летом сохранить в доме прохладу, а зимой — тепло. (3)Стекло производится из дешёвого и доступного сырья при минимальных затратах на труд и оборудование — это поистине замечательный материал.

Задание 4

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

нанЯвшийся

кремЕнь

воссоздалА

аэропортЫ

оптОвый

Задание 5

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

Воспоминания детства нахлынули светлой волной, и Костику вдруг захотелось перелезть забор СОСЕДСКОГО сада, в котором вишня всегда казалась крупнее и слаще. Существенной характеристикой нового глобального мира является постоянное сокращение числа занятых ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ трудом.

Руководитель приложил немало усилий для того, чтобы ЭТИЧЕСКОЕ отношение подчинённых друг к другу со временем стало нормой.

В большой комнате, по стенам которой стояли шкафы с книгами, у СДВОЕННЫХ столов собрались разные люди, в основном молодые.

Катюша от природы была ДОВЕРЧИВЫМ человеком, но отец научил её прислушиваться к интонациям и обдумывать услышанные слова.

Задание 6

В одном из приведённых ниже выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

пряник более СЛАЩЕ

разрушительные ШТОРМЫ

КОЛЫШЕТ портьеры

прозрачного ТЮЛЯ

несколько ЦЫГАН

Задание 7

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ

ОШИБКИ

A) нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом

Б) нарушение в построении предложения с причастным оборотом

B) нарушение в построении предложения с однородными членами

Г) нарушение в образовании предложно-падежной формы местоимения

Д) нарушение связи подлежащего и сказуемого

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Те, кто не изучал историю и даже не читал исторических романов, не сможет дать объективную оценку событиям, происходящим в наши дни, ведь многие ответы на вопросы сегодняшнего дня следует искать в прошлом.

2) Отдыхающие стояли на палубе белого прогулочного катера, любуясь спокойным течением реки и берегами, утопающими в зелени.

3) Важной правовой гарантией является положение, согласно которому срочный трудовой договор, заключённый без достаточных оснований, считается заключённым на неопределённый срок.

4) Блины можно подавать не только с вареньем, с рыбным или мясным фаршем, с творогом и сметаной, а также просто с маслом и, конечно, с икрой.

5) В конце XIX — начале XX вв. в русской литературе противопоставивший себя реализму и представленный несколькими литературными течениями: символизмом, акмеизмом, футуризмом — оформился модернизм.

6) Сразу всплыли в памяти все обстоятельства, вопреки которых руководитель сумел вывести своё предприятие в число ведущих в отрасли.

7) Научная и научно-организационная деятельность Михаила Васильевича Ломоносова была исключительно разносторонней, и, охватывая широкий круг естественных и гуманитарных наук, учёным были созданы выдающиеся труды.

Не ознакомившись с предшествующими трудами писателя, не изучив заинтересовавшую вас книгу и, таким образом, не убедившись в справедливости своих выводов, не стремитесь вступать в серьёзные дискуссии с компетентными людьми.

9) Особенностью русского чаепития является использование в его процессе не только заварочного чайника, но и чайника с кипятком: крепкую заварку разливают по чашкам и дополняют кипятком или горячей водой.

Задание 8

Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Вы пишите это слово, вставив пропущенную букву.

п..рамида

поп..ровать

зап..рать

п..рожное

п..ратский

Задание 9

Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.

с..митировал, по..ск

медвеж..и, от..езд

ра..ценить, ..дание

пр..обрёл, пр..низил

пр..гордый, пр..права

Задание 10

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.

доходч..вый

расстро..лись

огранич..вать

памятл..вый

пророч..ский

Задание 11

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.

восстанов..шь

разбуд..шь

распиш..шься

выступ..шь

подпуст..шь

Задание 12

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Тяжёлое впечатление от в сердцах сказанных другом слов, так и (НЕ)РАСТВОРИВШЕЕСЯ в потоке чувств и ощущений, подаренных тревожным днём, опять навалилось на Володина.

Выпускникам предстоит принять (НЕ)ПРОСТОЕ решение.

Часто приходится слышать, что писатель (НЕ)ДОЛЖЕН думать о тех, кто будет читать его книги, поскольку пишет то, что интересно ему самому.

Декларация содержит ошибки и поэтому (НЕ)ПРИНЯТА к обработке.

(НЕ)ИЗУЧЕННЫЕ, а лишь просмотренные статьи редактор направил в отдел научной литературы.

Задание 13

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ всего вечера записывая рождающиеся в воображении стихотворные строки, юный поэт надеялся успокоиться, но (С)НОВА обрести душевное равновесие ему так и не удалось.

Если сангвиники не могут уснуть, (ОТ)ТОГО что их голова даже по ночам наполнена различными планами, проектами и изобретением новых способов принесения блага человечеству, то холерики страдают от бессонницы (ПО)ПРИЧИНЕ избытка эмоций.

К ночи утренние впечатления стали не такими волнующими, как (ПО)НАЧАЛУ, а потом и вообще удалось преспокойно уснуть, не прислушиваясь ни к ночным шорохам ветра, ни к монотонному удару капель воды, которая стала просачиваться (В)НИЗ после начала лёгкого дождика среди ночи.

Романтический герой часто противостоит обществу и миру (В)ЦЕЛОМ, (В)СЛЕДСТВИЕ чего бывает одинок.

Задание 14

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

Дружи(1)а — постоя(2)ая группа профессиональных воинов — появляется в Древней Руси во второй половине IX века, а в X веке дружи(3)ая организация стала главной и практически единстве(4)ой опорой власти первых русских князей.

Задание 15

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

1) Снег оседает лёгким пухом на крышах ветках и земле.

2) На осинах набухли весенние почки и на гибких ветках берёз проклёвываются первые клейкие листочки.

3) В промокшем осеннем саду отяжелевшие ветви яблонь гнутся к самой земле и непре-кращающийся шелест мелких дождевых капель навевает грусть.

4) Во влажной и тяжёлой мгле терялись луг и даже небеса.

5) Весь сад был усыпан белыми цветами яблонь и вишен и сливовых деревьев.

Задание 16

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Одной из влиятельных художественных группировок первой четверти XX века (1) стало объединение (2) сложившееся (3) вокруг журнала «Мир искусства» (4) и (5) провозгласившее источником вдохновения (6) изящную культуру барокко и рококо.

Задание 17

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Отдохните (1) птицы (2) отдохните,

Подремлите (3) милые (4) мои (5)

На страницах самой мудрой книги.

На ладонях матери-земли.

(Ю.П. Кузнецов)

Задание 18

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

К тому времени (1) когда волчица стала оставлять пещеру и уходить на охоту (2) волчонок уже постиг закон (3) согласно (4) которому (5) ему запрещалось приближаться (6) к выходу из логовища.

Задание 19

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Художник спал так мало (1) что все удивлялись (2) и (3) если он нечаянно засыпал днём на полтора часа (4) то уже потом не спал всю ночь.

Задание 20

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употребленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка.

На чемпионате мира по лёгкой атлетике было завоёвано несколько мировых рекордов.

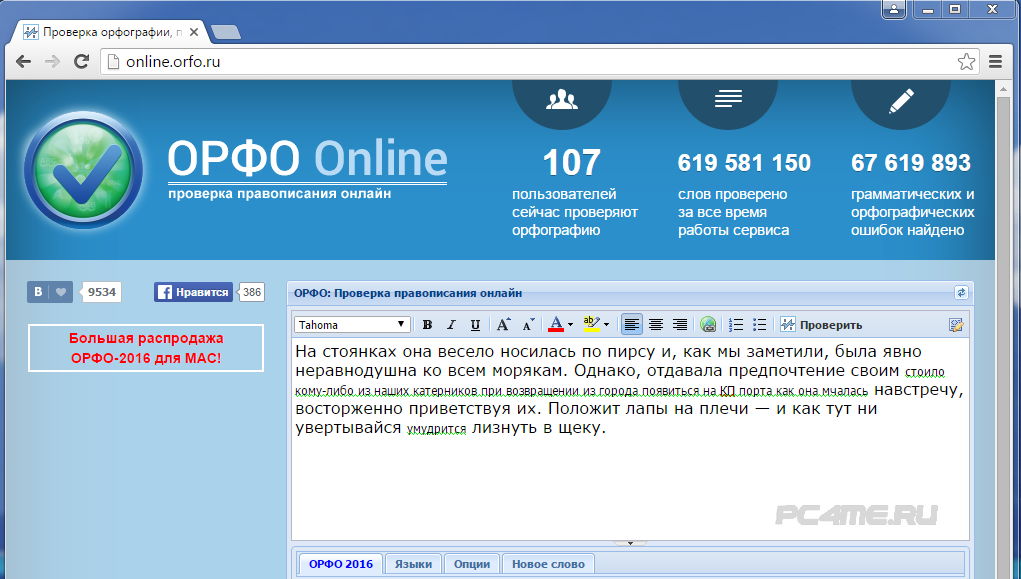

Для того, чтобы проверить пунктуацию текста онлайн, в Интернете существует множество сервисов. Все они утверждают, что могут проанализировать введённый текст на русском языке на правильную расстановку запятых. В результате собственной проверки самых популярных ресурсов, был выявлен только один сервис — Оnline.orfo.ru, очень близкий по результатам к проверке в программе Microsoft Word .

Проверка пунктуации русского текста онлайн (расстановка запятых)

Детально изучив каждый из существующих сервисов, было выявлено, что кроме Оnline.orfo.ru других качественных программ по проверке русского текста на правописание просто нет (это не касается проверок по другим критериям, например, по ошибкам в тексте). Подтверждается это большим количеством положительных отзывов. На некоторых сайтах проверки пунктуации текста онлайн вообще отсутствует место вставки текста.

Оnline.orfo.ru — лучший сервис бесплатной онлайн-проверки текста на пунктуацию

Оnline.orfo.ru выполняет проверку текста на пунктуацию, как на русском, так и на других языках. Разработана программа ООО «Информатик». Данная организация начала свою деятельность по разработке лингвистических технологий ещё в 1989 году. В 1994 году компания Microsoft произвела созыв лучших экспертов, для определения самых качественных инструментов, которые можно использовать в качестве инструмента по экспертизе проверяемого текста и дальнейшего внедрения модульных пакетов в Microsoft Word. Было принято решение о выделении лицензии модулям проверки текста ООО «Информатик». С 1995 года их внедрили в русские пакеты текста Microsoft Office.

Проверка текста на данном сервисе ограничена 4000 символами, а значит, для проверки более длинных текстов, придётся вводить частями поочерёдно.

[adsense1]

Приступить к проверке текста на правильность расстановки запятых и орфографии (бесплатно)

В ходе проверки нескольких текстов на данном сервисе, были найдены (пример на картинке) следующие вероятные ошибки отсутствия знаков препинания.

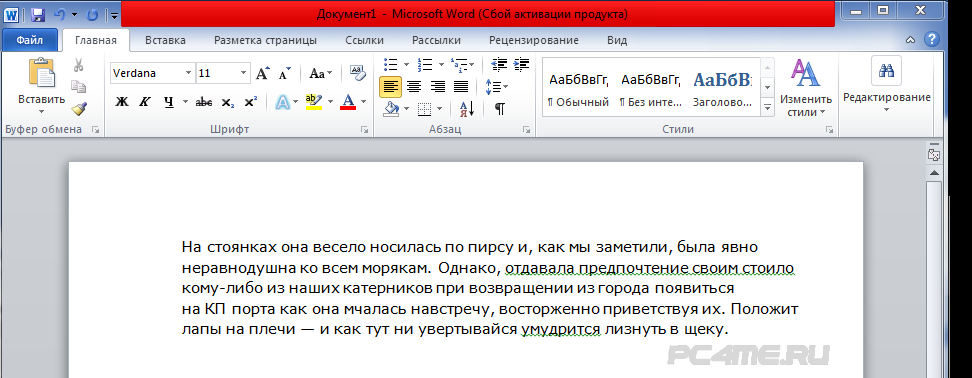

Такие же результаты показывает проверка текста в Microsoft Word.

! Другие популярные сервисы отсутствующих запятых не определили, только выявили несколько грамматических и орфографических ошибок.

Конечно, при наличии Microsoft Word, проверка пунктуации в тексте онлайн не потребуется, но не всегда удобно использовать данную программу.

В русском языке существует множество вариантов употребления одних и тех же слов и предлогов. Знают все случаи не многие. Особенно это касается попыток написания простых высказываний, используемых в повседневной жизни. Широкий спектр малоиспользуемых выражений знают только учителя русского языка или просто начитанные люди с хорошей памятью. Благодаря программам проверки пунктуации текста онлайн, теперь можно быстро и качественно проанализировать написанный текст, не тратя время на поиск в справочниках.

За это задание ты можешь получить 5 баллов. Уровень сложности: базовый.

Средний процент выполнения: 73.7%

Ответом к заданию 8 по русскому языку может быть последовательность цифр, чисел или слов. Порядок записи имеет значение.

Алгоритм решения задания 8:

- Просмотри все типы ошибок в левом столбце.

- Проанализируй каждое предложение: сначала выдели грамматическую основу. Если есть нарушение связи между подлежащим и сказуемым, выбери эту формулировку.

- Определи второстепенные члены.

- Если есть нарушения, определи, какое правило нарушено, и выбери соответствующую формулировку в левом столбце.

- Запиши номера предложений строго под соответствующими буквами.

Чтобы выполнить этот номер на максимальные 5 баллов, необходимо уметь находить следующие типы ошибок:

- Нарушение связи между подлежащим и сказуемым.

- Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом.

-

Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением.

-

Нарушение в построении предложения с причастным оборотом.

-

Нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом.

-

Ошибка в построении предложения с однородными членами.

-

Неправильное построение предложения с косвенной речью.

-

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм.

-

Ошибка в построении сложного предложения.

-

Ошибка в образовании форм числительного.

Теория к 8 заданию: читать

Задачи для практики

Задача 1

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением В) нарушение связи между подлежащим и сказуемым Г) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом Д) нарушение в построении предложения с причастным оборотом |

1) Ольга сидела в открытых дверях ларька и, обмахиваясь журналом «Огонёк», отдыхала. 2) Дорога вилась по влажным косогорам, густо заросших дубняком и клёном. 3) Согласно преданию Шамбала уцелела во времена Всемирного потопа, и населяющие её монахи до наших дней сохранили «тайны бессмертия и управления временем и пространством». 4) Всем, кто принимали участие в новогоднем представлении, объявили благодарность. 5) Не требуя ухода, тимьян плотным цветущим ковром расстилается по земле. 6) На картине «Заросшем пруде» В. Д. Поленова изображён чудесный уголок сада. 7) Эта книга адресована не только специалистам, но и широкому кругу читателей. 9) Благодаря нового тоннеля движение на дороге стало более спокойным. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Решение

А — 8. Деепричастный оборот не употребляется, если сказуемое выражено кратким страдательным причастием (верно: «Когда ставишь перед собой посильные задачи, оказывается виден результат».).

Б — 6. Несогласованное приложение стоит в именительном падеже, независимо от того, в каком падеже определяемое слово (на картине «Заросший пруд»).

В — 4. В главной и придаточной частях сложного предложения подлежащее и сказуемое должны быть согласованы в числе: все (те) + сказуемое во мн.ч., кто (тот) + сказуемое в ед.ч. (кто принимал).

Г — 9. Предлог БЛАГОДАРЯ употребляется только с Д. п. (кому? чему?) (благодаря новОМУ тоннелЮ).

Д — 2. Причастие с определяемым словом должно быть согласовано в роде, числе и падеже (по косогорам, густо заросшИМ дубняком и клёном).

Ответ: 86492

Показать решение

Полный курс

Задача 2

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Б) ошибка в построении предложения с однородными членами В) нарушение связи между подлежащим и сказуемым Г) ошибка в управлении Д) нарушение в построении предложения с причастным оборотом |

1) Морская пена разбивалась на змеевидные струи и исчезала, поглощённою мглою. 2) Живопись не только обогащает эмоционально, но и заставляет думать. 3) Присутствующие на лекции попросили объяснить им о роли литературы. 4) Путешествуя, мы невольно отбирали лучшее из незнакомых нам обычаев и быта народа. 5) Учащиеся этой школы участвовали и выиграли это соревнование. 6) По жёлтым пескам течёт светлая река, волнуемая лёгкими вёслами рыбачьих лодок. 7) Слушая сказки А. С. Пушкина, вспоминаются русские предания и былины. 9) На последних соревнованиях автомобиль «Жигули» пришли первыми. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Решение

А — 7. Действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, должны относиться к одному лицу («Когда слушаешь сказки А. С. Пушкина, вспоминаются русские предания и былины».).

Б — 5. Каждый из однородных членов должен быть грамматически соотнесён с общим словом (участвовали в этом соревновании и выиграли его).

В — 9. Подлежащее и сказуемое должны быть согласованы в роде и числе (автомобиль пришеЛ).

Г — 3. Верно: объяснить им (что?) роль литературы (В.п.).

Д — 1. Причастие с определяемым словом должно быть согласовано в роде, числе и падеже (морская пена, поглощённАЯ мглою).

Ответ: 75931

Показать решение

Полный курс

Задача 3

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением В) ошибка в построении предложения с однородными членами Г) ошибка в управлении Д) нарушение в построении предложения с причастным оборотом |

1) Юный любитель приключений из романа «Морской волчонок» Майна Рида оказался запертым в трюме корабля и не мог выбраться наружу. 2) Дети редко прислушиваются и следуют советам родителей. 3) Готовясь к написанию сочинения, делаются выписки из критических статей. 4) На улице изморозь, и благодаря ей чувствуется — близко, совсем близко зима. 5) Солнечные лучи дарили лесной поляне тусклый отсвет, окрасившему снег в сумеречно-жемчужный тон. 6) В журнале «Огоньке» по-прежнему можно найти много интересного материала. 7) Через язык человек не только познаёт добро и зло, но и испытывает на себе их воздействие. 9) Переезжая на новое место, они не подозревали, что так долго будут жить в казармах. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Решение

А — 3. Деепричастный оборот не употребляется в безличном предложении, если в нём сказуемое выражено не инфинитивом (Верно: «Готовясь к написанию сочинения, я делаю выписки из критических статей».).

Б — 6. Несогласованное приложение стоит в именительном падеже, независимо от того, в каком падеже определяемое слово (в журнале «Огонек»).

В — 2. Каждый из однородных членов должен быть грамматически соотнесён с общим словом (прислушиваются к советам родителей и следуют им).

Г — 8. Верно: радовался (чему?) тому (Р.п.).

Д — 5. Причастие с определяемым словом должно быть согласовано в роде, числе и падеже (отсвет, окрасившИЙ снег в сумеречно-жемчужный тон).

Ответ: 36285

Показать решение

Полный курс

Задача 4

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом Б) неправильное построение предложения с косвенной речью В) ошибка в построении предложения с однородными членами Г) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Д) нарушение в построении предложения с причастным оборотом |

1) Отдыхая летом в Петербурге, меня поразило великолепие дворцов. 2) Все, кто был в походе, получили незабываемые впечатления. 3) Согласно распоряжению директора школы в спортивных играх могут принять участие все учащиеся. 4) Сосед по парте спросил, кто пойдёт со мной на футбол. 5) Под дуновением знойного ветра море вздрагивало и, покрываясь мелкой рябью, ослепительно ярко отражавшего солнце, улыбалось небу тысячами серебряных улыбок. 6) В письме Иван писал, что он чувствует себя хорошо, живёт в тепле, и просил прислать чеснока и луку. 7) В России Техас благодаря фильмов часто представляется ареной вечных вестернов. 9) Имя иконописца Андрея Рублёва не только широко известно в России, но и за рубежом. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Решение

А — 7. Предлог БЛАГОДАРЯ употребляется только с Д. п. (кому? чему?) (благодаря фильмАМ).

Б — 4. При переводе прямой речи в косвенную местоимения и глаголы в форме 1 лица следует заменить местоимениями и глаголами 3 лица. (Сосед по парте спросил, кто пойдёт с НИМ на футбол).

В — 9. Нарушен порядок слов при использовании двойных союзов (широко известно не только в России, но и за рубежом).

Г — 1. Действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, должны относиться к одному лицу (верно: «Когда я отдыхал летом в Петербурге, меня поразило великолепие дворцов».).

Д — 5. Причастие с определяемым словом должно быть согласовано в роде, числе и падеже (рябью, ослепительно ярко отражавшЕЙ солнце).

Ответ: 74915

Показать решение

Полный курс

Задача 5

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением Б) нарушение в построении предложения с причастным оборотом В) нарушение связи между подлежащим и сказуемым Г) ошибка в построении предложения с однородными членами Д) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом |

1) Успех может быть достигнут благодаря глубоких знаний. 2) На протяжении многих веков крестьянство пытались освободиться от помещичьего гнёта. 3) После поразительного успеха фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» с новой силой вспыхнули разговоры о том, одиноки ли мы во Вселенной. 4) Холмы сливаются в возвышенность, исчезающая в лиловой дали. 5) Дом, стоявший в этом лесу, был огромен и прост. 6) В рассказе «Попрыгунье» Чехов осуждает праздность. 7) Он поведал историю покупки и заявил, что попугай молчит вопреки обещанию разговаривать на трёх языках. 9) Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на чёрных тучах. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Решение

А — 6. Несогласованное приложение стоит в именительном падеже, независимо от того, в каком падеже определяемое слово (в рассказе «ПопрыгуньЯ»).

Б — 4. Причастие с определяемым словом должно быть согласовано в роде, числе и падеже (в возвышенность, исчезающУЮ в лиловой дали).

В — 2. Подлежащее и сказуемое должны быть согласованы в роде и числе (крестьянство пыталОСЬ).

Г — 8. Части двойного союза постоянны, их нельзя заменять другими словами (не только…, НО И…).

Д — 1. Предлог БЛАГОДАРЯ употребляется только с Д. п. (кому? чему?) (благодаря глубокИМ знаниЯМ).

Ответ: 64281

Показать решение

Полный курс

Задача 6

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Б) ошибка в построении предложения с однородными членами В) нарушение связи между подлежащим и сказуемым Г) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом Д) нарушение в построении предложения с причастным оборотом |

1) Все, кто хоть раз побывал в горах, никогда не забудут восхитительный запах цветов с альпийских лугов. 2) По приезду в Таганрог я посетил чеховские места. 3) Старик читал конверт, далеко отставив его от себя и бесшумно шевеля губами. 4) Человек, знающий жизнь растений и который понимает законы растительного мира, счастливее тех, кто не может отличить ольху от осины. 5) Гуманитарные науки должны не только воспитывать понимание искусства и истории, но и учить нравственности. 6) Кто бы ни приезжали в наш город, восхищались его провинциальной стариной. 7) Глядя на символ Олимпийских игр, нас восхищает сила и мужество спортсменов. 9) Горы, поросшими деревьями, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Решение

А — 7. Действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, должны относиться к одному лицу (верно: «Глядя на символ Олимпийских игр, мы восхищаемся силой и мужеством спортсменов».).

Б — 4. Верно: знающий жизнь растений и понимающий законы растительного мира (однородные одной части речи — причастия).

В — 6. В главной и придаточной частях сложного предложения подлежащее и сказуемое должны быть согласованы в числе: все (те) + сказуемое во мн.ч., кто (тот) + сказуемое в ед.ч. (кто бы не приезжал).

Г — 2. Предлог ПО в значении «после чего-либо, в результате чего-либо» употребляется с П. п. (по ком? чём?) (по приездЕ в Таганрог).

Д — 9. Причастие с определяемым словом должно быть согласовано в роде, числе и падеже (горы, поросшИЕ деревьями).

Ответ: 74629

Показать решение

Полный курс

Задача 7

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) ошибка в построении предложения с однородными членами Б) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом В) нарушение связи между подлежащим и сказуемым Г) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом Д) неправильное построение предложения с косвенной речью |

1) Читая книги Паустовского, вызывают восхищение описания природы родного края. 2) «Жигули» резко затормозила и остановилась. 3) По возвращении в Москву ребята с восторгом рассказывали о Байдарских воротах, об удивительном открывающемся оттуда виде. 4) Докладчик заявил, что будто бы его выводы проверены на практике. 5) Ураган врывался внезапно и всё сокрушал на пути, ломая деревья, унося крыши, газетные киоски и фонарные столбы. 6) Благодаря различных стилевых вкраплений в художественной речи создаётся иронический или юмористический характер повествования. 7) Надо быть одинаково честным как в большом, так и в малом. 9) Великий итальянский скульптор, живописец и поэт Микеланджело писал о себе, что не родился ещё человек, который, подобно ему, был бы склонен любить людей. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Решение

- А — 8. Нарушен порядок слов при использовании двойных союзов (называют не только спортивные, но и любые другие соревнования).

- Б — 1. Действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, должны относиться к одному лицу («Когда читаешь книги Паустовского, восхищаешься описаниями природы родного края».).

- В — 2. Подлежащее и сказуемое должны быть согласованы в роде и числе («Жигули» резко затормозилИ и остановилИсь).

- Г — 6. Предлог БЛАГОДАРЯ употребляется только с Д. п. (кому? чему?) (благодаря различнЫМ стилевЫМ вкраплениЯМ).

- Д — 4. «Будто бы» лишнее (Докладчик заявил, что его выводы проверены на практике.).

Ответ: 81264

Показать решение

Полный курс

Задача 8

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом Б) нарушение в построении предложения с причастным оборотом В) неправильное построение предложения с косвенной речью Г) ошибка в построении предложения с однородными членами Д) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом |

1) А. П. Чехов писал, что «я не люблю слов с обилием шипящих и свистящих звуков, избегаю их». 2) Работу над «Мёртвыми душами» Н. В. Гоголь начал по совету и на сюжет, подсказанный А. С. Пушкиным. 3) Вопреки прогноза синоптиков, утром пошёл дождь. 4) Учёные сделали вывод, что дельфины, глядя на своё отражение, узнают его. 5) Профессор утверждал, что он уверен в ценности археологической находки. 6) Как всегда в беседах с А. Н. Леонтьевым речь шла не только о науке и не об одном предмете, но и о многих смежных и совсем не смежных. 7) Башня получила сильнейший удар, но устояла именно благодаря удивительной прочности своей конструкции. 9) Река протекала в красивых берегах около песчаной осыпи, покрытые хвойным лесом. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Решение

А — 3. Предлог ВОПРЕКИ употребляется только с Д. п. (кому? чему?) (вопреки прогнозУ).

Б — 9. Причастие с определяемым словом должно быть согласовано в роде, числе и падеже (около песчаной осыпи, покрытОЙ хвойным лесом).

В — 1. При переводе прямой речи в косвенную местоимения и глаголы в форме 1 лица следует заменить местоимениями и глаголами 3 лица (что ОН не любИТ слов с обилием шипящих и свистящих звуков, избегаЕТ их).

Г — 2. Каждый из однородных членов должен быть грамматически соотнесён с общим словом (по совету Пушкина и на сюжет, подсказанный им).

Д — 8. Действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, должны относиться к одному лицу («Приехав в Таганрог даже на один день, я сохранил самые приятные воспоминания об этом городе».).

Ответ: 39128

Показать решение

Полный курс

Задача 9

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Б) ошибка в построении предложения с однородными членами В) нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм Г) нарушение в построении предложения с причастным оборотом Д) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом |

1) Машина остановилась на большом мосту, тянувшегося через довольно широкую речку. 2) Когда солнце вспыхивает за краем чёрной тучи, все деревья вдруг распускались. 3) На работу Григорий вышел на следующий день по возвращении. 4) На каникулах я очень скучала по друзьям, уехавшим отдыхать. 5) Ученики с нетерпением ждали окончания экзаменов и когда начнутся каникулы. 6) Иногда он подрабатывал на местной пристани, поднося тюки и чемоданы. 7) Дед Ефим был одарён от природы не только голосом, но и талантом художника — он остро чувствовал красоту окружающего его мира, любил цветы, природу. 9) Поезд прибыл согласно расписания. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Решение

А — 8. Действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, должны относиться к одному лицу (верно: «Когда проходишь по залам музея, перед глазами разворачивается история страны».).

Б — 5. Верно: «Ученики с нетерпением ждали окончания экзаменов и начала каникул» (одноплановые однородные — существительные).

В — 2. Верно: «Когда солнце вспыхивает за краем чёрной тучи, все деревья вдруг распускаЮТСЯ» (несоверш.в., наст.вр.).

Г — 1. Причастие с определяемым словом должно быть согласовано в роде, числе и падеже (на мосту, тянувшЕМСЯ через довольно широкую речку).

Д — 9. Предлог СОГЛАСНО употребляется только с Д. п. (кому? чему?) (согласно расписаниЮ).

Ответ: 85219

Показать решение

Полный курс

Задача 10

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением В) нарушение связи между подлежащим и сказуемым Г) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом Д) неправильное построение предложения с косвенной речью |

1) Василий Шукшин утверждал, что те, кому он так или иначе помогает, даже не подозревают, как они-то помогают мне. 2) Вспоминая события давних лет, мне было грустно. 3) Мы в России всегда будем чтить всех, кто пожертвовали жизнью в борьбе с самым страшным злом XX века — фашизмом. 4) Обычно львы начинали рыкать по окончании трапезы, перед тем как улечься спать. 5) Е. Гинзбург своей передачей «Волшебный фонарь», а потом знаменитыми «Бенефисами» совершил революцию на телевидении. 6) Люди, очень беспокоящиеся о чём-нибудь, не могут заснуть часами, предаваясь воспоминаниям. 7) Согласно приказа директора учащиеся прошли флюорографию. 9) Автор повести «Записок на манжетах» М. Булгаков работал в Киевском военном госпитале. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Решение

А — 2. Деепричастный оборот не употребляется в безличном предложении, если в нём сказуемое выражено не инфинитивом (верно: «Когда я вспоминал события давних лет, мне было грустно».).

Б — 9. Несогласованное приложение стоит в именительном падеже, независимо от того, в каком падеже определяемое слово (автор повести «Записки на манжетах»).

В — 3. В главной и придаточной частях сложного предложения подлежащее и сказуемое должны быть согласованы в числе: все (те) + сказуемое во мн.ч., кто (тот) + сказуемое в ед.ч. (кто пожертвоваЛ).

Г — 7. Предлог СОГЛАСНО употребляется только с Д. п. (кому? чему?) (согласно приказУ).

Д — 1. При переводе прямой речи в косвенную местоимения и глаголы в форме 1 лица следует заменить местоимениями и глаголами 3 лица (как они-то помогают ЕМУ).

Ответ: 29371

Показать решение

Полный курс

Задача 11

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) нарушение связи между подлежащим и сказуемым Б) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом В) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом Г) ошибка в построении предложения с однородными членами Д) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением |

1) Сегодня благодаря деятельности поисковых экспедиций многие из утерянных артефактов обретают второе рождение. 2) В романе М. Ю. Лермонтова «Герое нашего времени» показана судьба несчастного человека. 3) Зная язык другого народа, легче усваиваются обычаи этого народа. 4) Все, кто так или иначе связан с железной дорогой, — люди по преимуществу уравновешенные и неторопливые. 5) Историческая геология устанавливает не только события, которые происходили миллионы лет назад, но и изучает их последовательность. 6) С утра до утра шёл не переставая мелкий дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в сплошную густую грязь. 7) По завершению эксперимента учёные опубликуют аналитический отчёт. 9) «Известия» опубликовала интересную статью. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Решение

А — 9. Подлежащее и сказуемое должны быть согласованы в роде и числе («Известия» опубликовалИ).

Б — 3. Действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, должны относиться к одному лицу (верно: «Зная язык другого народа, легче усвоить обычаи этого народа.».).

В — 7. Предлог ПО в значении «после чего-либо, в результате чего-либо» употребляется с П. п. (по ком? чём?) (ПО завершениИ).

Г — 5. Нарушен порядок слов при использовании двойных союзов (не только устанавливет события…, но и изучает их последовательность).

Д — 2. Несогласованное приложение стоит в именительном падеже, независимо от того, в каком падеже определяемое слово (в романе «ГероЙ нашего времени»).

Ответ: 93752

Показать решение

Полный курс

Задача 12

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением В) нарушение в построении предложения с причастным оборотом Г) ошибка в управлении Д) нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм |

1) За распространение глав из романа «Воскресение» последователей Льва Толстого отправляли в ссылку. 2) Ярким примером, иллюстрирующий проблему, может быть произведение В. Распутина. 3) Немало было и тех, кто вместо учёбы гонял голубей и ни о каком таком великом будущем не помышляет. 4) Охватывая широкий круг вопросов, появляются новые интересные сведения о привычных вещах. 5) Нужно при выходе из автобуса оплатить за проезд. 6) Гонщики выступили на новых трассах весьма достойно, завоевав в общей сложности девять призовых мест. 7) Когда-то Гегель справедливо писал, что философия является в своём роде роскошью, не входящей в сферу жизненной необходимости. 9) Современное искусство развивается вопреки трудностям. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Решение

А — 4. Действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, должны относиться к одному лицу («Когда охватываешь широкий круг вопросов, появляются новые интересные сведения о привычных вещах».).

Б — 8. Несогласованное приложение стоит в именительном падеже, независимо от того, в каком падеже определяемое слово (в газете «Аргументы и факты»).

В — 2. Причастие с определяемым словом должно быть согласовано в роде, числе и падеже (примером, иллюстрирующИМ проблему).

Г — 5. Верно: оплатить (что?) проезд (В.п.).

Д — 3. Верно: гонял; не помышлял (несоверш.в., прош.вр.).

Ответ: 48253

Показать решение

Полный курс

Задача 13

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением В) нарушение связи между подлежащим и сказуемым Г) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом Д) ошибка в построении предложения с однородными членами |

1) Писатель тщательно изучил и рассказал об этом историческом факте. 2) По приезде в Москву мама устроилась преподавательницей музыки в среднюю школу. 3) В пьесе «Вишнёвом саде» Чехов показал представителей нового поколения России. 4) Кое-где на берегах лежал уже снег, резко оттеняя тёмную, тяжёлую речную струю. 5) Все, кто бывал на Севере, знает, какой там суровый климат. 6) Ему хотелось, чтобы старший сын занялся созидательной, общественно полезной деятельностью. 7) Настоящий успех может быть достигнут только благодаря настойчивости, целеустремлённости и глубоких знаний человека. 9) Используя одни и те же слова для выражения своих мыслей, получаются похожие друг на друга фразы. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Решение

А — 9. Действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, должны относиться к одному лицу («Когда используешь одни и те же слова для выражения своих мыслей, получаются похожие друг на друга фразы».).

Б — 3. Несогласованное приложение стоит в именительном падеже, независимо от того, в каком падеже определяемое слово (в пьесе «Вишневый сад»).

В — 5. В главной и придаточной частях сложного предложения подлежащее и сказуемое должны быть согласованы в числе: все (те) + сказуемое во мн.ч., кто (тот) + сказуемое в ед.ч. (все знаЮТ).

Г — 7. Предлог БЛАГОДАРЯ употребляется только с Д. п. (кому? чему?) (благодаря глубокИМ знаниЯМ).

Д — 1. Каждый из однородных членов должен быть грамматически соотнесён с общим словом (изучил этот исторический факт и рассказал о нем).

Ответ: 93571

Показать решение

Полный курс

Задача 14

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Б) неправильное построение предложения с косвенной речью В) нарушение в построении предложения с причастным оборотом Г) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом Д) ошибка в построении предложения с однородными членами |

1) Мать писала сыну о том, что она нашла красную общую тетрадь по физике, его любимому предмету. 2) Погода вопреки прогноза была замечательная. 3) Прочитав новый роман известного писателя, мне захотелось прочитать и его повести. 4) Познание окружающего меня мира происходило не только с помощью зрительных образов, но и через посредство звуковых впечатлений. 5) Многие из путешественников, бывавшими на Онеге, восхищались многоглавыми церквями Кижей. 6) По окончании доклада профессор ответил на вопросы присутствовавших на заседании. 7) Игорь сказал, что хочу лучше быть убитым, чем полонённым. 9) Ученики, принимающие участие в олимпиаде и которые пройдут два тура, получат грамоты. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Решение

- А — 3. Деепричастный оборот не употребляется в безличном предложении, если в нём сказуемое выражено не инфинитивом (верно: «Прочитав новый роман известного писателя, я захотел прочитать и его повести».).

- Б — 7. При переводе прямой речи в косвенную местоимения и глаголы в форме 1 лица следует заменить местоимениями и глаголами 3 лица (Игорь сказал, что хочЕТ…).

- В — 5. Причастие с определяемым словом должно быть согласовано в роде, числе и падеже (многие из путешественников, бывавшИХ на Онеге).

- Г — 2. Предлог ВОПРЕКИ употребляется только с Д. п. (кому? чему?) (вопреки прогнозУ).

- Д — 9. Однородные одной части речи — причастия (принимающие участие в олимпиаде и прошедшие два тура).

Ответ: 37529

Показать решение

Полный курс

Задача 15

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) неправильное построение предложения с косвенной речью Б) нарушение в построении предложения с причастным оборотом В) нарушение связи между подлежащим и сказуемым Г) ошибка в управлении Д) ошибка в построении предложения с однородными членами |

1) Мы часто думали о капитане Татаринове, уехавшим на Север. 2) Шекспир, Гоголь, Достоевский не только создавали типы человека, но и типы эпохи. 3) Большой даниловский колокол долго держал звук по окончании звона. 4) Родители спросили меня, что не хочу ли я поступать в вуз. 5) Про римских гусей знают все, кто читал если уж не Тита Ливия, то хотя бы Льва Толстого в детстве. 6) Летом я поеду до дедушки в деревню. 7) Кто бы ни упоминали о великих певцах России, все восхищались мощным талантом Фёдора Шаляпина. 9) Ф. Ницше отмечал, что всё, что его не уничтожает, делает его сильнее. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Решение

- А — 4. Союз «что» лишний, потому что частица «ли» выступает в роли подчинительного союза (Родители спросили меня, не хочу ли я поступать в вуз.).

- Б — 1. Причастие с определяемым словом должно быть согласовано в роде, числе и падеже (о капитане, уехавшЕМ на Север).

- В — 7. В главной и придаточной частях сложного предложения подлежащее и сказуемое должны быть согласованы в числе: все (те) + сказуемое во мн.ч., кто (тот) + сказуемое в ед.ч. (кто бы ни упоминаЛ).

- Г — 6. Верно: поеду (к кому?) к дедушке (Д.п.).

- Д — 2. Нарушен порядок слов при использовании двойных союзов (создавали не только типы человека, но и типы эпохи).

Ответ: 41762

Показать решение

Полный курс

Задача 16

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) ошибка в управлении Б) ошибка в построении предложения с однородными членами В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым Д) нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом |

1) Читая художественные книги, отец делал пометки на полях. 2) Раз побывав в горах, нами были изучены многие интересные места. 3) Многие, кто не знал о повадках нашего кота, вначале пытались его приласкать и погладить. 4) В своих дневниках автор детально описывает о путешествии на Кавказ. 5) Благодаря удивительному упорству и самодисциплине Андрей получил диплом с отличием. 6) Крестьянство на протяжении многих веков боролись против помещиков. 7) Карточки, которые подготовили учёные, предназначены для каталога Института языкознания. 9) Работу над поэмой «Мёртвыми душами» Н.В. Гоголь начал по совету А.С. Пушкина. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Решение

- А — 4. Верно: описывает (что?) путешествие (В.п.).

- Б — 8. Нарушен порядок слов при использовании двойных союзов (загадки были не только весёлой игрой ума и воображения, но и серьёзным испытанием).

- В — 9. Несогласованное приложение стоит в именительном падеже, независимо от того, в каком падеже определяемое слово (над поэмой «Мертвые души»).

- Г — 6. Подлежащее и сказуемое должны быть согласованы в роде и числе (верно: крестьянство боролОСЬ).

- Д — 2. Деепричастный оборот не употребляется, если сказуемое выражено кратким страдательным причастием (верно: «Раз побывав в горах, мы изучили многие интересные места».).

Ответ: 48962

Показать решение

Полный курс

Задача 17

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом Б) ошибка в построении предложения с однородными членами В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением Г) нарушение в построении предложения с причастным оборотом Д) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом |

1) На выставке не только представлена живопись, но и скульптура. 2) Современные публицисты печатают свои произведения на страницах журнала «Современника». 3) Машу особенно поразили те рыбы, степенно плавающие в огромном аквариуме. 4) Журнал «Литературное наследие» опубликовал новые материалы. 5) На письма, которые мы каждую неделю отправляли в Одессу, никто не откликался. 6) Все, кто забыл ужасы войны, должны увидеть полотна художника Михаила Савицкого. 7) Поезд пришёл согласно расписания. 9) Образ Петра I появляется во многих произведениях Пушкина, восхищая и оценивая его. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Решение

- А — 7. Предлог СОГЛАСНО употребляется только с Д. п. (кому? чему?) (согласно расписаниЮ).

- Б — 1. Нарушен порядок слов при использовании двойных союзов (представлена не только живопись, но и скульптура).

- В — 2. Несогласованное приложение стоит в именительном падеже, независимо от того, в каком падеже определяемое слово (журнала «Современник»).

- Г — 3. Причастный оборот неверно присоединяется к указательному местоимению «те» (те рыбы, которые степенно плавали в огромном аквариуме).

- Д — 9. Действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, должны относиться к одному лицу (верно: «Образ Петра появляется во многих произведениях Пушкина, который восхищается им и оценивает его».).

Ответ: 71239

Показать решение

Полный курс

Задача 18

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом Б) ошибка в построении предложения с однородными членами В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым Д) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом |

1) Профессор Ларионова, выступавшая на конференции, сделала интересный доклад. 2) Очень яркое описание оптического телеграфа оставил нам А. Дюма в романе «Графе Монте-Кристо». 3) Мигая бледнеющими на рассвете огнями, хотелось любоваться приближающимся пароходом. 4) Восхищаться и рассказывать об Италии можно бесконечно. 5) Те, кто не сдал рефераты вовремя, не будут допущены к экзамену. 6) В поэме «Золотой век» Джеффри Чосер пишет о том, как было хорошо в старину и как плохо сейчас. 7) Согласно указу Петра I все те, кто сбрасывали мусор в Неву, подвергались наказанию. 9) Благодаря различных видов искусства человек может передавать самые сложные чувства. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Решение

- А — 3. Деепричастный оборот не употребляется в безличном предложении, если в нём сказуемое выражено не инфинитивом («Хотелось любоваться приближающимся пароходом, который мигал бледнеющими на рассвете огнями».).

- Б — 4. Каждый из однородных членов должен быть грамматически соотнесён с общим словом (восхищаться Италией и рассказывать о ней).

- В — 2. Несогласованное приложение стоит в именительном падеже, независимо от того, в каком падеже определяемое слово (в романе «Граф Монте-Кристо»).

- Г — 7. В главной и придаточной частях сложного предложения подлежащее и сказуемое должны быть согласованы в числе: все (те) + сказуемое во мн.ч., кто (тот) + сказуемое в ед.ч. (кто сбрасываЛ).

- Д — 9. Предлог БЛАГОДАРЯ употребляется только с Д. п. (кому? чему?) (благодаря различнЫМ видАМ).

Ответ: 34279

Показать решение

Полный курс

Задача 19

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |