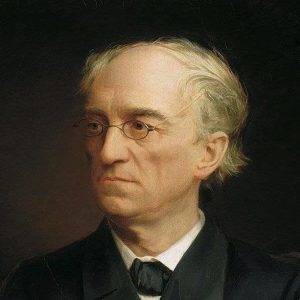

Федор Иванович Тютчев – один из тех поэтов, которые могли видеть ту красоту природы, что люди не замечали, и передавать ее в своих стихотворениях. Природа для него всегда становилась вдохновением. Она оживала в его произведениях.

Тютчев прожил достаточно долгую и увлекательную жизнь, наполненную творчеством. Окончив в 1820 году университет, поступил на службу дипломатом в Германии, где остался на 22 года. Там он смог завести знакомство с Гейне, Шеллингом. Только в 1844 году поэт смог вернуться в Россию, где продолжил свою творческую деятельность.

Федор Иванович создавал стихотворные пейзажи, которые вошли в золотой фонд мировой литературы, но для него не было целью бездумное наслаждение природой. Тютчев пытался найти в природе то, что будет являться общим с человеком. Природа у него живет, она может выражать эмоции: радоваться, грустить, улыбаться, хмуриться. Она умеет разговаривать, любить, ненавидеть, поэтому стихи Тютчева не просто о природе, но и о человеке, его душевных переживаниях.

Первый цикл стихов поэта вышел в 1836 году, но популярен он стал только через 14 лет, благодаря Некрасову, лирика которого была ему очень близка. Однако Тютчев старался заглянуть глубже, постичь загадки мира и человека, решить вопросы Вселенной.

Раскрыть мир поэзии Тютчева получится, лишь прочитав целый цикл стихотворений. В них не просто пейзажи, а в каждом заключен целый мир. Человек в его стихах – не личность, а каждый из человеческого рода.

Стихи Тютчева насыщены точными и яркими эпитетами (золотой, лазурный), часто в них можно встретить диалоги:

Не то, что мните вы, природа

Не слепок, не бездушный лик.

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык…

В любовной лирике поэт на первое место всегда ставил женщину, причем конкретную. Ярким примером является его «денисьевский» цикл стихов, названный так по фамилии его возлюбленной.

При всем разнообразии мотивов, вся лирика Федора Ивановича Тютчева тесно связана между собой. Его пейзажи, философские размышления и любовные терзания сосуществуют вместе. В каждом стихотворении поэт пытался найти ответ на важнейший для человека вопрос. Он стремился понять тайны и законы Вселенной, законы жизни, помочь человечеству встать на верный путь.

- Сочинения

- По литературе

- Тютчев

- Творчество Тютчева

Творчество Тютчева сочинение

Творчество Фёдора Ивановича Тютчева очень ценится во многих странах мира. Его произведения сильны своей философией, глубиной. Работы писателя известны каждому, он оставил свой неповторимый след в русской литературе.

Тютчев начал печатать свои произведения в раннем возрасте, при этом достаточно долгое время они оставались незамеченными публикой. Первые стихи были написаны в 1810 году, поэт использовал стилистику 18 века, а затем и внедрял в неё черты романтизма.

Лирические произведения, написанные Тютчевым, делятся на два этапа. Первый – стихи, написанные в юности. Автор анализировал своё поведение и создавал работы, которые помогали ему лучше понять самого себя, встать на истинный путь. Второй — стихи, написанные Тютчевым в уже зрелом возрасте. Они направлены на изучение внутренних миров человечества.

Поэт очень долгое время проживал заграницей, в Европе. Из-за этого он чувствовал отчуждённость. Там он очень скучал по своей Родине, по дому, по природе России, вспоминал прекрасные годы юности.

Произведения Фёдора Ивановича Тютчева наполнены драматизмом, звучанием печальной трагедии. На жизненном пути поэта было достаточно много испытаний, на основании которых он написал большое количество произведений, которые знает каждый.

«Денисьевский цикл» — самый известный сборник автора, написанный на тему любви. В него Тютчев вложил свою душу, полностью поделился своими переживаниями с читателями.

Только лишь на склоне лет Тютчев полностью смог испытать прекрасное чувство – любовь. Возлюбленной стала Елена Денисьевна, их отношения продлились достаточно долго. Разлучила их смерть Елены, писателю было очень тяжело пережить это событие. Он потерял не только любимого человека, без которого не представлял своей жизни, он потерял самого себя. Свои переживания автор выразил в своём сборнике «Денисьевский цикл». Писатель не скрывал своих эмоций и чувств, поэтому этот сборник понравился многим людям.

Тема природы в произведениях Тютчева играет очень важную роль. Писатель написал множество стихотворений, в которых воспевает красоту природы. Для её описания он использует самые прекрасные эпитеты. У поэта природа обладает своими чувствами и эмоциями.

Таким образом, Фёдор Иванович Тютчев – поэт, творчество которого очень многогранно. Его произведения интересны и обладают глубокой философией.

Подробно про Творчество Тютчева

Для Федора Тютчева литература и стихотворчество не имели первостепенного значения. Окончив университет юноша отправился на службу в Европу, но не забывал о своей родине России.

Происхождение и подростковые годы

Поэт родился в 1803 году в Овстуге. Семья Тютчевых придерживалась патриархальных устоев, но несмотря на это мальчику было хорошо в семье. В отличие от сына, отец Тютчева никак не продвинулся по службе, рано ушёл с неё, и до конца жизни провёл в родовом имении.

В малолетстве Тютчев обнаружил в себе талант к изучению иностранных языков и писательству. Узнав об этом, мама поэта поехала с сыном в Москву, где наняла ему на дом гувернёра Раича, поэта. Он и передал мальчику навыки сочинения стихотворений. Одно из написанных под руководством педагога стихотворений случайно прочитал литератор Мерзляков, состоящий тогда в обществе любителей русской словесности. Он оценил старания подростка, тем самым распахнув перед ним двери этого общества.

Годы юношества

Спустя год Тютчев поступил на литературный факультет Московского института. Его руководителем

стал «открывший» его поэт Мерзляков. За весь период обучения юноша сочинил и представил несколько своих стихотворений. В 1821 году он выпустился из университета кандидатом, и началась новая ступень жизни. Поэт поехал в Петербург, где начал карьеру в коллегии иностранных дел. Позже, благодаря влиянию графа Остермана-Толстого, приходившегося ему родственником, Тютчев заступает на службу чиновником и уезжает в Баварию.

Жизнь за границей

Будучи в Мюнхене и занимаясь дипломатией, Тютчев не забросил литературу. Сперва он публиковался в еженедельнике «Северная лира», однако большого успеха это не принесло. Улучшились дела поэта с лёгкой руки критика Петра Вяземского. Ему на руки передали 24 Тютчевских стихотворения. Вяземский их прочитал. После него с ними ознакомился Жуковский, а последним стал Александр Пушкин. Пройдя этот путь, стихи заняли место в журнале «Современник», принеся известность их автору.

Творчество

В большинстве стихов Тютчев выражал безмерную любовь к природе, перекликающуюся с любовью к родной стороне. И он хотел, чтобы его дети и окружающие испытывали к Родине то же самое. Дочери поэт писал в письмах, что ей несказанно повезло родиться в России, ведь только здесь она будет сполна одарена людской добротой.

Путём живописания природы Тютчев раскрывает перед читателем милый облик родины, делая это, словно художник, тончайшими мазками. Его стихи — это словесная живопись, вдохновлённая восхищением русскими лесами и полями. Как, например, в стихотворении «Весенняя гроза».

Но нельзя сказать, что Тютчев описывал исключительно природу. Он не в сказке жил, видел что происходит вокруг него и в стране. Из этого следует, что поэт просто не мог игнорировать общественную и политическую стороны жизни. Он не одобрял ни поклонение вышестоящим чинам, ни закоснелое крепостное право. Считал превыше всего свободу слова, мыслей и чувств:

Счастлив, кто гласом твёрдым, смелым,

Забыв их сан, забыв их трон,

Вещать тиранам закоснелым

Святые истины рождён!

Иногда Тютчев писал стихи никак не связанные с политикой, но даже в них можно ощутить ветерок эпохи в которую ему довелось жить. Поэт стал свидетелем величайших событий, и будучи человеком высокоинтеллектуальным, пытался их в своей манере осмыслить. Тютчев одновременно и любил Россию за её просторы, дающие волю воображению, и ненавидел за царящие в то время нравы. И это совпадает с его точкой зрения, что Россия — народов, в которой идёт борьба со злом, и где порой добро выходит на свет.

Также читают:

Картинка к сочинению Творчество Тютчева

Популярные сегодня темы

- Сочинение Великодушие — это сила или слабость?

В те давние времена великодушие было самым главным поступком, этому подражали, про это пели песни, сочиняли стихи. И это было вполне допустимо. А в нашем современном обществе великодушие считается какой-то слабостью или дуростью.

- Сочинение рассуждение на тему Культура 15.3 9 класс ОГЭ

Что же понимается под словом «культура»? У этого слова есть несколько значений. В основном это понятие используется для обозначения всех аспектов самовыражения и самопознания человека.

- Анализ стиха В дороге Тургенева

Стихотворение Тургенева «В дороге» рассказывает про самое красивое время года осень. И здесь описывается вся ее красота. Кроме этого ему нужно было как раз отправляться в путешествие и поэтому поводу

- Сочинение Франт в рассказе Старый гений Лескова

Франт – мужчина средних лет, скверного характера, который ни о чём, кроме собственной выгоды не думает. Его не волнует состояние окружающих, ему также безразличны их переживания

- Сочинение в стиле нравоучительной статьи для 4 класса

Есть много человеческих недостатков, это такие как: жадность, злость, лень ,лживость, эгоистичность, лицемерие и много-много других. Кто-то с ними борется , а кто-то просто продолжает жить с такими недостатками

Сочинение.

Биография Ф. И. Тютчева

Люблю грозу в начале мая, Когда весенний первый гром, Как бы резвяся и играя, Грохочет в небе голубом. Чьи эти строки? Какой поэт сумел подслушать игру молодого грома в майский лазури неба? Имя этого поэта природы -Федор Иванович Тютчев. Тютчев прожил большую и интересную жизнь. В 1820 году после окончания университета стал дипломатом в Мюнхене, за границей на службе провел 22 года. Знаком с Гейне, Шеллингом. В 1844 году вернулся в Петербург. Для Тютчева природа всегда была источником вдохновения. Лучшие его творения — стихи о природе. Его пейзажи в стихотворениях: «Как весел грохот летних бурь», «Что ты клонима над водами, ива, макушку свою…», «В небе тают облака…» и другие — по праву вошли в золотой фонд русской и мировой литературы. Но поэту чуждо бездумное любование природой, он ищет в природе то, что роднит его с человеком. Природа у Тютчева жива: она дышит, улыбается, хмурится, иногда дремлет, грустит. У нее свой язык и своя любовь; ей свойственное то, что и человеческой душе, поэтому стихи Тютчева о природе — это стихи о человеке, о его настроениях, волнениях, тревогах: «В душном воздухе молчанье…», «Поток сгустился и тускнеет», «Еще земли печален вид…» и другие. Первый цикл стихотворений был напечатан в 1836 году в- журнале «Современник» Пушкина, который дал высокую оценку Тютчеву как поэту, а критика заговорила лишь спустя 14 лет. К этому времени Тютчев уже жил в России, выйдя в отставку в 1844 году. Он поселился в Петербурге, был украшением многих светских салонов, но как поэта его знали немногие. Его «открыл» Некрасов в 1850 году. Перелистывая журнал «Современник», он прочитал стихотворения Тютчева, написал статью, где писал, что «Тютчев — первостепенный поэтический талант». Через 4 года вышел сборник стихов Тютчева. Вдохновителем и организатором первого тютчевского издания был Тургенев. Тургенев писал: «…Поэт может сказать себе, что Тютчев создал речи, которым не суждено умереть». Первый сборник небольшой — всего 119 стихотворений. Но очень верно сказал тогда Фет: …Муза, правду соблюдая, Глядит, а на весах у пей Вот эта книжка небольшая Томов премиогих тязкелей. Лирика Тютчева близка лирике Некрасова, творчеству Достоевского. Достоевский подметил «обширность поэзии Тютчева, которому доступна и знойная страстность, и суровая энергия, и глубокая дума, нравственность и интересы общественной жизни». Тютчев часто «уходил» к первоисточникам Вселенной, в этом он «обширнее» творчества Некрасова. У Тютчева два начала: мир и человек, он пытался решить космические «последние» вопросы, поэтому всегда интересен. Поэт оказался современным для начала XX века, как и для начала XIX века /Его больше интересует человек вообще/. Он за каждым явлением природы ощущает ее загадочную жизнь. «Тютчев не шутил с музой, — говорил Л.Толстой, — и все у него строго: и содержание, и форма. Его тревожная любовь к жизни, его собственная лирика как раз была связана с землей». С глубоким сочувствием читаем строки: О, как убийственно мы любим, Как в буйной слепоте страстей Мы то всего вернее губим, Что сердцу нашему милей. Мир тютчевской поэзии раскрывается /это еще заметил Пушкин/ только в комплексе многих стихотворений. У него даже там, где только локализованный пейзаж, мы все же оказываемся всегда как бы перед целым миром. Лирика Тютчева одногеройна. Но интересно: человек в ней есть, но нет героя в привычном смысле этого слова. Личность в его поэзии представляется за весь род человеческий, но не как за род в целом, а за каждого в этом роде. Отсюда и вторая особенность Тютчева — диалогичность. В стихах постоянно идет спор. Не то, что мните вы, природа — Не слепок, нe бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, В нeu есть любовь, в ней есть язык… Тютчевский эпитет точен, он особенно любил эпитеты «золотой», «лазурный». Тютчев — поэт колоссальных обобщений. В стихотворении «Слезы людские…» — слезы какие-то абстрактные, слезы скорби и горечи, «одинаковы слезы нищего, как и слезы вельможи» /Якубович/. Хотя сами стихи прекрасны. Интересен в любовной лирике так называемый «денисьевский» цикл /Денисьева — его последняя любовь/. Здесь в лирику поэта вошел конкретный человек. Тютчев, по замечанию 3. Гиппиус, один из первых при изображении любви главное внимание переключает на женщину. Трудно назвать другого поэта, кроме Тютчева, в лирике которого четко намечен индивидуальный женский образ. Правда, еще называют поэта — Некрасова, который пишет «панаевский» цикл /посвященный Панаевой/. Отметим, что Тютчев пишет в прошедшем времени, Некрасов — в настоящем. Начавшаяся Крымская война нашла отклик и у Тютчева, особенно в письмах. Некрасов написал на военную тему стихотворение «14 июля 1854 г.» Любопытно, что многие считают это стихотворение написано Тютчевым. Оно выражает тютчевское восприятие событий. Проблема народа, как такового, в 50-40 гг. XIX века Тютчева не занимает, но к концу 50-х гг. в мировоззрении поэта намечаются радикальные изменения. Он пишет о прогнившей императорской власти, уподобляет судьбу России кораблю, севшему на мель. И «волна народной жизни в состоянии поднять его и пустить в ход». /»Что-то прогнило в королевстве датском», — писал Тютчев./ Отсюда и рождаются стихи: Эти бедные селенья, Эта скудная природа — Край родной долготерпенья, Край ты русского парода. Принцип веры был и навсегда остался живым для Тютчева: Над этой темною толпою Непробужденного народа Взойдешь ли ты когда, свобода, Блеснет ли луч твой золотой?… Поэт уверен, что прибежищем Бога на земле стал страдающий народ. Но справедливо заметил Л. Гроссман, что Тютчев «религиозным путем идет к признанию демократии». В 50-е годы Тютчев сближается с Некрасовым в изображении природы. Изумительно тютчевское стихотворение: Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора — Весь день стоит как бы хрустальный И лучезарны вечера… В этой реальной осеки есть нечто от земли обетованной, от светлого царства. Не случайны такие эпитеты, как «хрустальный», «лучезарный». В то же время образ льющейся лазури — наглядная реальность хрусталя. «Лишь паутины тонкий волос» — не только подмеченная деталь, реальная примета, а служит восприятию всего огромного мира, вплоть до тонкой паутины. И эта гармоническая картина пира впервые у Тютчева связана с трудовым крестьянским полем, с серпом и бороздой: И льется чистая и теплая лазурь На отдыхающее поле. Тютчев не проникает в самую народную крестьянскую жизнь, как Некрасов в «Несжатой полосе», по это уже и не аллегория /как у Хомякова в «Труженике»/. Тютчев навсегда остается поэтом трагических духовных исканий. Но он верит в подлинные ценности жизни: Умом Россию нe понять, Apшином общим не измерить: У нeй особенная стать — В Россию можно только верить. Для него дух идет дальше мысли, поэтому «мыслью» не понять Россию, но «дух» помогает верить в нее. Родина для .него не абстрактная отчизна. Вот здесь, в ощущении тайны народной жизни, в надежде на нее, и близки Тютчев и Некрасов. В 1915 году Мережковский написал книгу «Две тайны русской поэзии, Некрасов и Тютчев», где утверждал это «Две тайны русской поэзии» /Тютчев и Некрасов/ сходились, но во многом снова разойдутся, но сама эта вера в Россию как Россию народную останется живой и для Некрасова, и для Тютчева навсегда.

novstudent.ru | 27.10.2012

Роль и место в литературе

Роль и место в литературе

В 19 веке на литературный небосклон взошла еще одна звезда русской поэзии – Федор Иванович Тютчев. Автор оставил потомкам чуть больше четырехсот произведений, однако значимость его наследия измеряется не этим. Творчество Тютчева обогатило литературу новшествами, среди которых было возвращение тонкости и красоты поэтическому слогу, создание новых форм выражения, оригинальные оценки насущных вопросов, свежий взгляд на человека, природу и общество.

Происхождение и ранние годы

Федор Иванович Тютчев, известный поэт и дипломат, принадлежал к известному дворянскому роду. Родился он 5 декабря 1803 года в родовом поместье Овстуг Орловской губернии. Отец его – бывший гвардии поручик Иван Николаевич, мать – Екатерина Львовна имела родственную связь с писателями Толстыми.

Семья Тютчевых в усадьбе Мураново

Семья была образцовой как своими порядками, так и отношением домочадцев друг к другу, и вызывала восхищение окружающих. В семье воспитывалось шестеро детей, но до взрослого возраста дожили только трое, в их числе был Федор.

Тютчев жил в окружении образованных людей. Это позволило ему получить прекрасную домашнюю подготовку. После переезда семьи в Москву наставником его стал поэт Семен Егорович Раич, бывший по возрасту всего на 11 лет старше Федора. Это был просвещенный молодой человек, преподававший Тютчеву древние языки и историю. Благодаря ему, Федор познавал основы стихосложения. Молодые люди быстро сдружились и стали товарищами.

Образование

Когда Тютчеву исполнилось 14 лет, он стал посещать лекции в Московском университете. Меньше чем через год из вольнослушателя он превратился в студента. В 1819 году Федор стал членом Общества любителей российской словесности.

В 1821 году Тютчев окончил университет и приступил к службе в коллегии иностранных дел. Его в качестве дипломата отправляют в Мюнхен. В Германии состоялось его знакомство с Шеллингом и Гейне.

Творчество

Первые стихотворения появились в 1819-1820 годах. При их написании Тютчев пользовался стилистическими приемами поэтов 18 века. После этого периода в творчестве поэта все чаще наблюдается изысканность слога, которая будет сопровождать все его последующие сочинения. Одическая поэзия 18 века сочетается с романтическими традициями европейской литературы.

Тютчев в рабочем кабинете

В Германии Тютчев в основном занимался переводами с немецкого, стихи в этом период пишутся в основном «для души». Не прерывается связь и с бывшим наставником Семеном Раичем, который публикует некоторые стихи в своем журнале. Публика встречает «Летний вечер», «Видение» и другие стихотворения не слишком благосклонно. Для нее они кажутся весьма старомодными. Хотя критики именно эти творения Тютчева назовут впоследствии самыми удачными.

В 1836 году журнал «Современник» опубликовал 16 стихотворений Тютчева под названием «Стихотворения, присланные из Германии». После 1840 года наступает творческое затишье, продлившееся 10 лет.

В 1844 году Тютчев вернулся на родину. В 1848 году он вступает в должность старшего цензора. Всплеск творчества наступает в 1850 году. За последующие 20 лет поэтом был написан «Денисьевский цикл» и большое количество стихотворений с политической окраской.

Стихи Тютчева органично сочетали в себе философские понятия с любовной и пейзажной лирикой. Помимо этого, поэт обращался к темам общественной и политической жизни. Долгое время находясь вдали от России, он писал о ней с особой любовью и трепетным вдохновением.

В описании пейзажей Тютчев прибегает к самым красивым эпитетам. Он искусно передает изменчивость погоды, запахи дождя и листвы. Любовная лирика поэта отражает его переживания и эмоции, сожаления о быстротечном счастье. «Денисьевский цикл» полностью посвящен этому глубокому чувству.

Фрагмент стихотворения “Есть в осени первоначальной…“:

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора-

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера…

Где бодрый серп гулял и падал колос,

Теперь уж пусто все — простор везде, —

Лишь паутины тонкий волос

Блестит на праздной борозде.

Главные произведения

О творчестве Тютчева хорошо сказал И.С. Тургенев: «он создал речи, которым не суждено умереть». Действительно, судьба пережить автора и остаться в веках, достается только самым гениальным произведениям.

Одна из комнат музея-усадьбы в Овстуге

Все стихотворное творчество Тютчева можно разделить на 4 категории: пейзажная лирика, любовная лирика, стихи о Родине и стихи о вере. Среди лучших стихов о природе наиболее известными считаются «Зима недаром злится…», «Чародейкою зимою…», «Осенний вечер», «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной…».

Стихи поэта о природе настолько музыкальны, что похожи на песню. Они лишены какого-либо уныния, восхищение и спокойствие, единение с природой – таков мотив пейзажной лирики Тютчева.

Тема любви занимает огромную нишу в творчестве поэта. «Денисьевский цикл» – самый известный сборник любовной лирики. Этот цикл возник как отражение любви немолодого поэта к юной девушке.

Среди других стихотворений на тему любви наиболее известными считаются: «Я помню время золотое…», «В душном воздуха молчанье…», «Весь день она лежала в забытьи…» и другие.

Музей-усадьба Тютчева в Овстуге

22 года, проведенные вдали от России дали поэту ощутить неприязнь Запада к его Родине. Здесь он особенно остро ощутил тягу к родным местам. Эти настроения он передал в стихотворениях о Родине: «Как дочь родную на закланье…», «И дым отечества нам сладок и приятен…», «Умом Россию не понять», «Славянам».

Памятник Тютчеву на территории музея

Поэт считал, что забывая о Боге, человек утрачивает нравственные основы, способность различать добро и зло. Стихи о христианской вере рассказывают о важности той точки опоры, которая должна быть у каждого человека. Самые известные произведения: «Наш век», «Он, умирая, сомневался…», «Святая ночь на небеса взошла» и многие другие.

Последние годы

Последние годы жизни Ф.И. Тютчева были омрачены многочисленными утратами близких ему людей. Потеря любимой женщины, а вскоре матери, брата и дочери подкосили здоровье поэта.

Последние полгода он провел в постели после перенесенного инсульта. Умер поэт в Царском Селе 15 июля 1873 года. Похоронен в Санкт-Петербурге.

Хронологическая таблица (по датам)

| Год (годы) | Событие |

| 1803 | Год рождения Ф.И. Тютчева |

| 1810 | Переезд в Москву. Переводы из Горация |

| 1819 | Поступление в Московский университет |

| 1822 | Отъезд в Мюнхен. Переводы Гейне и Шиллера |

| 1844 | Возвращение в Россию |

| 1848 | Написание политических статей |

| 1854 | Выход первого сборника стихов в России |

| 1868 | Выход второго прижизненного сборника |

| 1873 | Умер поэт Ф.И. Тютчев |

Интересные факты

- Тютчев был родственником Толстого по материнской линии;

- в 12 лет перевел оды Горация;

- к 14 годам владел пятью языками;

- в 16 лет досрочно стал студентом университета;

- дружил с Г. Гейне.

Память о поэте

В честь Ф. И. Тютчева назван астероид Tyutchev

Музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг»

Музей А.А. Фета в селе Воробьевка Курской области

Ссылки

http://www.russia-open.com/regions/center/briansk/BranskSightPlace/2014/12/08/Muzej-usadba-Fedora-Ivanovicha-Tyucheva.phtml Музей-усадьба Овстуг

https://www.kray32.ru/tutchev_muranovo.html Музей-усадьба Мураново

https://www.kray32.ru/tutchev_znamenskoe.html родовое поместье Тютчевых

http://kids.azovlib.ru/index.php/2-uncategorised/236-tyutchev-pamyatniki памятники поэту в разных городах

http://www.tutchev.com/ сайт о жизни и творчестве Ф.И. Тютчева

https://www.youtube.com/watch?v=fnLmxe_96aM фильм «Гении и злодеи» на YouTube

http://www.m-necropol.ru/tyutchev-fi.html место захоронения и могила Ф.И. Тютчева

Ирина Зарицкая | Просмотров: 33.1k

Сочинение: Биография и творчество Ф. И. Тютчева

БИОГРАФИЯ И ТВОРЧЕСТВО Ф. И. ТЮТЧЕВА

Реферат ученицы 10 «В» класса, Лицея № 9 Коржанской Анастасии.

Волгоград

2001 г.

Федор Иванович Тютчев родился в родовитой дворянской семье в селе Овстуг Орловской губернии (ныне Брянская область) 23 ноября 1803 года. В 1810 году семья Тютчевых переезжает в Москву. Воспитателем к Тютчеву был приглашен поэт-переводчик, знаток классической древности и итальянской литературы С.Е. Раич. Под влиянием учителя Тютчев рано приобщился к литературному творчеству. Самое раннее из дошедших до нас стихотворений — «Любезному папеньке» Тютчев написал в 15 лет (ноябрь 1813 года). Уже в 12 лет Федор Иванович успешно переводил Горация. А в 1819 году было опубликовано вольное переложение «Послание Горация к Меценату»- первое выступление Тютчева в печати. Осенью этого года он поступает на словесное отделение московского университета: слушает лекции по теории словесности и истории русской литературы, по археологии и истории изящных искусств.

Осенью 1821 года Тютчев заканчивает университет со степенью кандидата словесных наук. Он получает место сверхштатного чиновника русской миссии в Баварии. В июле 1822 года он отправляется в Мюнхен и проводит там 22 года.

За границей Тютчев переводит Гейне, Шиллера других европейских поэтов, и это помогает ему приобрести свой голос в поэзии выработать особый, неповторимый стиль. Вскоре после приезда в Мюнхен -, по-видимому, весной 1823 года Тютчев влюбился в совсем ещё юную Амалию фон Лерхенфельд. Амалия лишь считалась дочерью видного мюнхенского дипломата графа Максимилиана фон Лерхенфельд-Кеферинга. На самом деле она была внебрачной дочерью прусского короля Фридриха-Вильгельма III и княгини Турн-и-Таксис (и являлась, таким образом, побочной сестрой другой дочери этого короля-русской империатрицы Александры Федоровны). Королевская дочь, ослепительной красоты, Амалия явно стремилась добиться как можно более высокого положения в обществе. И это ей удалось. За время отъезда Тютчева в отпуск Амалия обвенчалась с его сослуживцем, бароном Александром Сергеевичем Крюндером. Неизвестно, когда точно Тютчев узнал о свадьбе Амалии, но легко представить себе его тогдашнюю боль и отчаянье. Но, несмотря на обиды взаимоотношения Амалии с Тютчевым продолжались целых полвека, несмотря на то, что он был женат на другой, он посветил ей стихи:

«Я помню время золотое,

Я помню сердцу милый край.

День вечерел; мы были двое;

Внизу, в тени, шумел Дунай…»

Даже дошли сведения, что Тютчев оказался участником дуэли из-за неё.

Вскоре, 5 марта 1826 года, он женился на Элеоноре Петерсон, урождённой графине Ботмер. Это был во многих отношениях необычный, странный брак. Двадцати двух летний Тютчев тайно обвенчался с совсем недавно овдовевшей женщиной, матерью четырёх сыновей в возрасте от одного до семи лет, к тому же с женщиной на четыре года старше. Еще и через два года многие в Мюнхене, по свидетельству Генриха Гейне, не знали об этой свадьбе. «Серьёзные умственные запросы были ей чужды», но однако бесконечна очаровательная, обаятельная писал биограф поэта К.В. Пигарев об Элеоноре. Можно предположить, что Тютчев решился на женитьбу главным образом ради спасения от мук и унижения, вызванных утратой истинной, своей возлюбленной. Но, так или, иначе, Тютчев не совершил ошибки. Элеонора беспредельно полюбила его. Она сумела создать уютный и гостеприимный дом. Тютчев прожил с Элеонорой 12 лет. От этого брака у него было три дочери: Анна, Дарья, Екатерина.

Тютчев служил, и служил плохо. Продвижение по службе шло медленно. Жалования не хватало на содержание семьи. Тютчевы еле-еле сводили концы с концами, постоянно находились в долгах.

«Федор Иванович далеко не был то, что называется добряк; он и сам был очень ворчлив, очень нетерпелив, порядочный брюзга и эгоист до мозга костей, которому дороже всего было его спокойствие, его удобства и привычки» пишет о нем А.И. Георгиевский (издатель, педагог).

Можно представить себе, в каком нелегком состоянии духа находился Тютчев. Неудачи и тяготы во всех сферах-политической деятельности, служебной карьере и домашнем быту. В этих условиях Тютчев отдается своей новой любви.

В феврале 1833 года на одном из балов приятель Тютчева, баварский публицист Карл Пфеффель знакомит его со своей сестрой, двадцати двух летней красавицей Эрнестиной и её уже пожилым мужем бароном Дёрибергом. Эрнестина красива и искусно танцует. Она произвела сильное впечатление на Тютчева. К тому же произошла странная история: Дёри, почувствовал нездоровье и покинул бал, сказав на прощанье Тютчеву: «Поручаю вам свою жену», а через несколько дней скончался.

Началась та любовь, которая вероятно, была своего рода выходом, спасением для Тютчева. Он явно не мог ради новой любви не только расстаться с Элеонорой, но даже и разлюбить её. И в то же время он не мог разорвать отношения с Эрнестиной. И это не могло остаться тайной. Эрнестина пыталась бежать от него. Она уехала из Мюнхена. В этот период разлуки Федор Иванович пребывает в ужасном состоянии, в котором сжигает большую часть своих поэтических упражнений.

Элеонора пыталась покончить с собой, ударив несколько раз в грудь кинжалом. Но осталась жива, она простила Тютчева.

14 мая Элеонора с тремя дочерьми села на пароход, направлявшийся из Кронштадта в Любек. Уже вблизи Любека на пароходе вспыхнул пожар. Элеонора испытала нервное потрясение, спасая детей. Они спаслись, но документы, бумаги, вещи, деньги всё пропало. Всё это окончательно подорвало здоровье Элеоноры, и при большой простуде 27.08.1838 в возрасте 39 лет она скончалась.

И уже 1 марта 1839 года. Тютчев подал официальное заявление о своём намерении вступить в брак с Эрнестиной. Эрнестина удочерила Анну, Дарью и Екатерину. Вместе с тем, живя в Мюнхене, Тютчев поддерживал самые тесные отношения с русской миссией, и продолжал со всем вниманием следить за политической жизнью. Нет сомнений, что он имел ещё твёрдое намерение вернуться к дипломатической службе. Но, боясь, что ему не дадут дипломатическую должность, всё откладывает возвращение из отпуска в Петербург, ожидая более подходящего момента. И, в конце концов, 30 июня 1841 года Фёдор Иванович был уволен из министерства иностранных дел и лишён звания камергера. Осенью 1844 года Тютчев возвращается на родину. Он начал активно участвовать в общественной жизни. И в марте 1845 года снова зачислен, в министерство иностранных дел.

Он любил вторую жену Эрнестину (Нетти), от неё было два сына Дмитрий и Иван. Но через 12 лет после женитьбы на ней Тютчев влюбился в Денисьеву. Федору Ивановичу уже было под 50, когда охватила его любовь, смелая, избыточная, неодолимая,- к Елене Александровне Денисьевой, молодой девушке, классной даме того института, где учились его дочери. Благополучная жизнь, с таким трудом налаженная, карьера, насилу-то восстановленная, общественное мнение, которым он дорожил, дружеские связи, политические замыслы, сама семья, наконец, всё пошло прахом. 14 лет с 1850 по 1864 бушевала эта любовная буря. Продолжая любить Эрнестину, жил на два дома и разрывался между ними. Взаимоотношения Тютчева с Эрнестиной Фёдоровной в течение долгих периодов целиком сводились к переписке. Она в течение 14 лет ничем не обнаружила, что знает о любви мужа к другой, и показала редчайшее самообладание.

Фёдор Иванович был скорее «духовен», чем «душевен». Дочь писала о нём как о человеке, «что он представляется ей, одним из тех изначальных духов, которые не имеют ничего общего с материей, но у которого нет, однако, и души».

Елена Александровна безгранично любила Федора Ивановича. Дети, рожденные Еленой Александровной (дочь Елена и сын Федор) были записаны как Тютчевы. Это не имело никакой законной силы. Они были обречены на печальную в те времена судьбу «незаконнорожденных». 22 мая 1864 года Елена Александровна родила сына Николая. Сразу после родов у неё началось обострение туберкулёза. 4 августа 1864 года она скончалась на руках у Фёдора Ивановича Тютчева. Тютчев терзался и терзал. После её смерти жил в оцепенение. Тютчев словно ослеп от горя и мудрости. «Низенький, худенький старичок, с длинными, отставшими от висков. Поседелыми волосами, которые никогда не приглаживались, одетый неброско, ни на одну пуговицу не застегнутый, как надо…» писал в своих воспоминаниях о Тютчеве Ходасевич.

Фёдор Иванович продолжал переписываться с женой Эрнестиной Фёдоровной. В последствии они встретились, и семья Тютчевых вновь воссоединилась. В последние годы жизни Тютчев отдавал все свои силы многообразной деятельности, преследующей цель утвердить верное направление внешней политики России. И в этом ему помогает Эрнестина Фёдоровна. 1 января 1873 года поэт, рассказывает Аксаков «несмотря ни на какие предостережения, вышел из дома для обычной прогулки, для посещения приятелей и знакомых… Его вскоре привезли назад, разбитого параличом. Вся левая часть тела была поражена и поражена безвозвратно». Эрнестина Фёдоровна ухаживала за больным Федором Ивановичем.

Тютчев умер 15 июля 1873 года, как раз в 23 годовщину того дня, когда начался его роман с Е. А. Денисьевой.

Художественная судьба поэта необычна: это судьба последнего русского романтика, творившего в эпоху торжества реализма и все-таки сохранившего верность заветам романтического искусства.

Главное достоинство стихотворений Федора Ивановича заключается в живом, грациозном, пластически верном изображении природы. Он горячо любит ее, прекрасно понимает, ему доступны самые тонкие, неуловимые её черты и оттенки.

Природу Тютчев одухотворяет, одушевляет, она в его изображении живая и очеловеченная:

И сладкий трепет, как струя,

По жилам пробежал природы.

Как бы горячих ног ея

Коснулись ключевые воды.

«Летний вечер» 1829 г.

Природа —

…Не слепок, не бездушный лик-

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык…

«Не то, что мните вы природа»…1836 г.

Природа у Тютчева изменчива, динамична. Она не знает покоя, вся в борьбе противоборствующих сил, она многолика, насыщена звуками, красками, запахами. Лирика поэта проникнута восторгом перед величием и красотой, бесконечностью и многообразием природного царства. Характерны начала его стихотворений: «Как хорошо ты, о море ночное…», «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора…» (1587 г.), «Как весел грохот летних бурь» (1851), «Люблю грозу в начале мая» (1828 г.). Особенно привлекает Тютчева переходные, промежуточные моменты природы. Он изображает осенний день, напоминающий о недавнем лете («Есть в осени первоначальной…»), или же осенний вечер- предвестие зимы («Осенний вечер» 1830 г.) и т.д.

Федор Иванович любил ночь и был певцом ночи. День представлялся поэту обманом, покровом, накинутым над бездной. Но вот полог падает, и перед ним предстаёт ночь, ночное небо с бесконечным количеством звезд, небо с его вечной тайной. Метафора ночи и дня проходит через всё творчество Тютчева:

Уж солнца раскалённый шар

С главы своей земля скатила,

И мирный вечера пожар

Волна морская поглотила.

Уж звезды светлые взошли

И тяготеющий над нами

Небесный свод приподняли

Своими влажными главами…»

(«Летний вечер» 1829 г.)

Тютчев не писал поэм, его поэзия фрагментарна, это лирика, зачастую сводящаяся к одной стихотворной строфе.

Он ввел в русскую лирику и закрепил в ней поэтику фрагмента как полноценную художественную форму, не без влияния опять же немецких романтиков, и в первую очередь Гейне.

«Все эти стихотворения очень коротки, а между тем ни к одному из них решительно нечего прибавить» — писал Н. А. Некрасов.

«Самые короткие стихотворения господина Тютчева почти всегда самые удачные» — писал И. С. Тургенев.

Фрагментарность стала основой для совершенно невозможных ранее стилистических и конструктивных явлений. Фрагмент у Тютчева закончен. У него поразительная планомерность построения. Каждый образ усилен тем, что сперва дан противоположный:

Люблю глаза твой, мой друг…

Но есть сильней очарованья…

1836 г.

Но эта же планомерность конструкции делает маленькую форму чрезвычайно сильной:

Какое дикое ущелье!

Ко мне навстречу ключ бежит-

Он в дол спешит на новоселье…

Я лезу вверх, где ель стоит.

Вот взобрался я на вершину,

Сижу здесь радостен и тих…

Ты к людям, ключ, спешишь в долину-

Попробуй, каково у них!

1836 г.

Глубокое и страстное чувство наполняет стихи Тютчева о любви. Поклонение женской красоте и прелестям женской натуры было всегда слабостью Федора Ивановича с самой ранней молодости. Поклонение, которое соединялось с очень серьёзным, но недолговечным и даже очень скоро проходящим увлечением тою или другою особой. Всякое своё любовное увлечение он доводил до самых серьёзных обязательств перед любимой женщиной, семейных уз и трагедии. И все душераздирающие обстоятельства его жизни связаны с этой глубиной и серьёзностью чувств.

Существует мнение, что Тютчев никогда не любил, а лишь позволял любить себя… Предположение остроумное, но ошибочное. В том-то и дело, что любил, и не врал перед Богом, и женщины это чувствовали, потому и любили его, и прощали ему то, что простить невозможно. Тютчеву присуща не только психологическая правда, но и «чистота нравственного чувства»:

О. Как убийственно мы любим,

Как в буйной слепоте страстей

Мы то всего вернее губим,

Что сердцу нашему милей!…

1851 г.

Поэт остро чувствует и передаёт «избыток жизни», полноту и счастье жизни:

Жизни некий преизбыток

В знойном воздухе разлит,

Как божественный напиток,

В жилах млеет и горит!

(«В душном воздуха молчанье»… 1836 г.).

Поэзия Тютчева, отличающаяся особой музыкальностью, вдохновила не одно поколение композиторов. Романсы на слова Тютчева могут составить часть программы большого вечера.

Я встретил вас — и всё былое

В отжившем сердце ожило;

Я вспомнил время золотое-

И сердцу стало так тепло…

1870 г.

С болью пишет Тютчев о людском горе, о страдающих людях:

Эти бедные селенья,

Эта скудная природа-

Край родной долготерпенья,

Край ты русского народа!

В противовес всем выше перечисленным достоинствам творчества Ф. И. Тютчева есть весьма весомый недостаток. В его стихах встречается много устаревших выражений, которые затрудняют чтение и восприятие смысла, особенно читателям 21 века. Даже уже в 19 веке, это было отмечено в критике И. С. Тургенева «У него часто попадаются устарелые выражения, бледные и вялые стихи, он иногда как будто не владеет языком…»:

Кто без тоски внимая из нас,

Среди всемирного молчанья,

Глухие времени стенанья,

Пророчески прощальный глас.

(«Бессонница» 1829 г.).

«Тютчев один из самых закрытых, трудно досягаемых поэтов, полюбить его в юности почти невозможно. Ничего внешнего, яркого, захватывающего с первого чтения. Тютчев раскрывается постепенно, любовь к нему верный признак взросления души»- писал А. Кушнер

«Рассказы о том, что Тютчев вовсе не придавал значения своим стихам, преувеличены. Но он действительно более хотел быть политиком, чем поэтом. Наверное, поэтому за всю жизнь Фёдор Иванович так и не собрался издать свои стихи под собственным наблюдением. Из всех своих стихов наиболее придавал значение политическим, которые разделяют судьбу его статей. История их не оправдала. Хуже того: при всех достоинствах, они далеко уступают «чистой» лирике Тютчева. В них мысль иногда только облечена в стихотворную форму, но не слита с ней воедино. Напротив ею тяготится, готова её разорвать, разрушить. Фёдор Иванович гнался за тем, для чего не был рождён, а истинный дар свой не то что не ценил вовсе, но ценил не так и не за то, что в нём было наиболее удивительно. Он был человеком сильных страстей и феноменальной рассеянности»- пишет в своих воспоминания В. Ходасевич.

Поэзия Тютчева – наше бесценное достояние, это то, чем может гордиться Россия, что сохраняет нам самоуважение, что мы можем предъявить миру; это наш патент на благородство.

Список литературы

1. Книга для ученика и учителя. Ф. Тютчев, А, Фет. Стихотворения. М., 1997.

2. Кожинов Вадим. Тютчев. — М.,1988.

3. Справочник школьника. Литература. — М.,1995.

Сочинения об авторе Тютчев

«…и поединок роковой…» (тема любви в лирике Ф. И. Тютчева)

«О ты, последняя любовь!..» (любовная лирика)

«Огнем свободы пламенея…»

«Поэзия Тютчева есть… не простое описание внешнего вида вещей, а проникновение в их космическую глубину…»

«Природа — Сфинкс.» (тайны мироздания в лирике Ф. И. Тютчева.)

«Тютчев написал немногое; но все написанное им носит на себе печать истинного и прекрасного таланта, нередко самобытного, всегда грациозного, исполненного мысли и неподдельного чувства». (Некрасов.)

Анализ стихотворения «Silentium!» Тютчева.

Анализ стихотворения Тютчева «Я встретил вас…»

Анализ стихотворения Ф. И. Тютчева «Есть в осени первоначальной…»

Анализ стихотворения Ф. И. Тютчева «О, как убийственно мы любим…»

Главные черты поэзии Ф.И.Тютчева

Идейно-художественное своеобразие поэзии Ф. И. Тютчева

Идейно-художественный анализ Ф. И. Тютчев «К.Б.»

Как я понимаю лирику Ф. И. Тютчева

Лирика Ф. И. Тютчева в моем восприятии

Лирика Ф. И. Тютчева

Любовная лирика Ф. И. Тютчева

Любовная лирика Ф. И. Тютчева

Любовь и природа в творчестве Ф. И. Тютчева

Любовь как «поединок роковой» в лирике Ф. И. Тютчева

Мое любимое стихотворение ф. И. Тютчева

Образ родины в лирике Тютчева

Образ родины в лирике Ф. И. Тютчева

Основные мотивы лирики Ф. И. Тютчева

Основные темы и идеи лирики Ф. И. Тютчева

Основные темы и идеи лирики Ф. Тютчева

Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева

Поиски смысла бытия в лирике Ф.И.Тютчева

Поэзии чарующие звуки

Поэзия Тютчева

Поэт гармонии и красоты

Поэт гармонии и красоты

Психологизм лирики Ф. И. Тютчева

Разбор стихотворений Тютчева о природе

Рецензия на стихотворение Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза».

Русский поэт-философ

Согласны ли вы с мнением, что «поэзия Тютчева есть… не простое описание внешнего вида вещей, а проникновение в их космическую глубину…»?

Сравнительный анализ стихотворений «Silentium» Ф. И. Тютчева и О. Э. Мандельштама

Сравнительный анализ стихотворений Ф. Тютчева «Как хорошо ты, о море ночное…» и А. Фета «Море и звезды»

Стихи Ф. И. Тютчева о любви

Стихотворение Тютчева (Я встретил Вас — и все былое…)

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Есть в осени первоначальной…» (Восприятие, истолкование, оценка)

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья» (восприятие, истолкование, оценка)

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Silentium!» (восприятие, истолкование, оценка) (мини-сочинение)

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Silentium!» (восприятие, истолкование, оценка) (мини-сочинение)

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Silentium!» (восприятие, истолкование, оценка) (мини-сочинение)

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Есть в осени первоначальной…»

Стихотворение Ф. И. Тютчева «К.Б.» («Я встретил вас…») (Восприятие, истолкование, оценка)

Стихотворение Ф. И. Тютчева «К.Б.» («Я встретил вас…») (Восприятие, истолкование, оценка)

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Нам не дано предугадать…» (восприятие, истолкование, оценка)

Стихотворение Ф. И. Тютчева «О, как убийственно мы любим…» (восприятие, истолкование, оценка)

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Как хорошо ты, о море ночное…» (Восприятие, истолкование, оценка.)

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Не то, что мните вы, природа…» (Восприятие, истолкование, оценка.)

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Фонтан». (Восприятие, истолкование, оценка.)

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Не то, что мните вы, природа…» (восприятие, истолкование, оценка)

Ф. И. Тютчев — поэт «чистого» искусства

Философская лирика Ф. И. Тютчева

Философская лирика Ф. И. Тютчева

Философская система мира в лирике Ф. И. Тютчева

Философская система мира в лирике Ф. Тютчева.

Философские мотивы в поэзии Ф. И. Тютчева

Хаос и космос в лирике Тютчева

Художественная интерпретация стихотворения Ф. И. Тютчева «К.Б.» («Я встретил вас — и все былое…»)

Художественная интерпретация стихотворения Ф. И. Тютчева «К.Б.» («Я встретил вас — и все былое…»)

Художественный анализ стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья…»

Человек и природа в лирике Ф.И. Тютчева.

Человек и природа в лирике Ф. И. Тютчева

Анализ стихотворения Silentium!

Анализ стихотворения «Декабрьское утро»

Анализ стихотворения «Фонтан»

Анализ стихотворения «Как летней иногда порою…»

Анализ стихотворения Тютчева «Есть в осени первоначальной…»

Анализ стихотворения Тютчева Ф. И. «Весенние воды»

Анализ стихотворения Тютчева Ф. И. «Весенние гроза»

Анализ стихотворения Ф. И. Тютчева «Весенние воды»

Анализ стихотворения Ф. И. Тютчева «Весна»

Анализ стихотворения Ф. Тютчева «Еще земли печален вид»

Анализ тихотворения Ф. Тютчева «О, как убийственно мы любим»

Восприятие и истолкование стихотворения Ф. И. Тютчева «Певучесть есть в морских волнах…»

Особенности стихотворений А. А. Фета «Фонтан» и Ф. И. Тютчева «Фонтан» (сопоставительный анализ).

Отражение жизни в творчестве Федора Тютчева

Стихотворение «Silentium!» (Восприятие. Истолкование. Оценка.)

Человек и природа в русской литературе (по лирике Ф.И. Тютчева)

Анализ стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья»

В чем сходство и различие взглядов Тютчева и Фета на поэзию? Чье понимание поэзии Вам ближе

Мысли и чувства лирического героя в поэзии Ф.И. Тютчева

Стихотворения Ф.И.Тютчева о любви.

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Еще земли печален вид…» (Восприятие, истолкование, оценка)

Тема любви в лирике Ф.И. Тютчева

Жизнь и творчество Ф. И. Тютчева

Сон о Тютчеве

Поэтический мир Ф. И. Тютчева

Человек и природа в русской литературе

Романтизм в пейзажной лирике Ф. Тютчева

Темы одиночества в поэзии Тютчева

«Поединок роковой…» (любовь в лирике Ф. И. Тютчева)

Библейские мотивы в лирике Ф.И. Тютчева

Тютчев — поэт-философ

Поэзия Ф. Тютчева поэзия мысли, философская поэзия, поэзия космического сознания

Природа в лирике Ф. И. Тютчева

Сочинение-анализ творчества Ф. И. Тютчева

Основные мотивы, темы и образы лирики Ф. И. Тютчева

О творчестве Ф. И. Тютчева

Язык метафор в стихотворениях Тютчева

Тайны мироздания в лирике Ф. И. Тютчева

Единство природы и внутреннего мира человека в поэзии Ф. И. Тютчева

ПОЭЗИЯ Ф. И. ТЮТЧЕВА

Темы и идеи лирики Ф.Тютчева

Своеобразие поэзии Тютчева в рассуждениях Соловьева

Что значила для Тютчева Россия

Поэзия Фёдора Ивановича Тютчева и Афанасия Афанасьевича Фета

Духовные связи Ф.И.Тютчева и Ф.Н.Глинки

Сочинение о природе по произведениям Ф. И. Тютчева, А. А. Фета

Богатство художественного смысла в поэзии Ф. И. Тютчева

Вечные темы в лирике Ф.И. Тютчева

Поэт гармонии и красоты (по лирике Ф. И. Тютчева)

Философские темы лирики Тютчева

Тема любви в лирике Ф. И. Тютчева

Тютчев — крупнейший поэт-философ

Лирика Тютчева в моем восприятии

Человек и природа в лирике Тютчева

Жизнь природы в творчестве Ф. И. Тютчева (На примере нескольких стихотворений)

Лирика Ф.И. Тютчева в моем восприятии

Страница из жизни Ф. И. Тютчева

Ф. И. Тютчев один из крупнейших русских поэтов

Поэзия Ф. Тютчева как «поединок роковой»

Меня сопровождают стихи Федора Ивановича Тютчева

Мотивы и образы лирики Ф. И. Тютчева

Двойственность лирики Тютчева

Нет ничего на свете прекраснее женщины

День и ночь в поэзии Ф. И. Тютчева

Единство мира природы и внутреннего мира человека в поэзии Тютчева

Стихи Ф. И. Тютчева о любви

Идейно-тематическое содержание произведений Ф. И. Тютчева

Философская глубина и гуманистическая основа лирики Ф. И. Тютчева

Единство природы и внутреннего мира человека в поэзии Ф. И.Тютчева

Мотив мимолетности жизни в лирике Тютчева

Познание внутреннего мира человека в поэзии Тютчева

Русская литература и творчество Тютчева

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ИДЕИ ЛИРИКИ Ф.И.ТЮТЧЕВА

Стихотворение Ф.И. Тютчева

Идеи лирики Тютчева

Тютчев – один из самых замечательных русских людей

Трагическая окрашенность темы любви в поэзиях Ф. Тютчева

Федор Тютчев – поэт империи

Хаос и космос в лирике Ф. Тютчева

Интересные подробности жизни и творчества Ф. И. Тютчева

Поэтический мир Ф. И. Тютчева (о творчестве поэта)

Истинное величие Тютчева как поэта и его лирика

Отражение жизни в творчестве Федора Тютчева

Поэзия — это музыка. Размышление по поэзии Ф. И. Тютчева

Глубина анализа душевных переживаний в лирике Тютчева

Стилистика стихотворений Тютчева

Строки из любовной и философской лирики Тютчева

Поиски смысла бытия в лирике Ф. И. Тютчева

Любовь в лирике Тютчева это глубокое поглощающее всю человеческую душу

Поэт философ Федор Иванович Тютчев

Концепция мира и человека в лирике Ф. Тютчева

Лирический герой лирики Ф. И. Тютчева

Тема родины в поэзии Ф. И. Тютчева

Философская лирика Тютчева

Характеристика художественного мира Ф. И. Тютчева

Сложность и противоречивость поэзии Федора Тютчева

Тютчев — поэт «чистого» искусства

«Космическое сознание» в поэзии Тютчева

Поэт гармонии и красоты (по лирике Тютчева)

Место лирики Тютчева в русской поэзии

Глубина анализа восприятия природы в лирике Тютчева

Мотив бренности человека перед лицом вечности природы в стихотворениях Тютчева

Федор Тютчев и литературные общества

Тютчев созерцатель и его лирические шедевры

Русская природа в изображении Тютчева и Фета

В чем трагизм лирического героя поэзии Тютчева

Основные темы и мотивы Тютчева

Стихи Ф.И.Тютчева о природе.

Мои размышления над поэзией Ф. Тютчева

Сравнительный анализ стихотворений О Мандельштама «Silentium» и Н.Гумилева «Слово»

Анализ стихотворения «Silentium» («Молчание»)

Стихотворение Ф.И. Тютчева «Silentium!» (восприятие, истолкование, оценка)

Сопоставительный анализ стихотворений Тютчева «Silentium» и Некрасова «Несжатая»

Человек, природа, мироздание в лирике Ф. И. Тютчева. Философская проблематика стихотворения «Silentium!»

Философские мотивы в лирике Тютчева (на примере стихотворения «Silentium!»)

Анализ стихотворения Тютчева «Silentium»

Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «Silentium!»

Художественный разбор стихотворения Тютчева «Silentium!»

Философская лирика Ф.И. Тютчева «Silentium»

Анализ стихотворения «Silentium!» Тютчева

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Есть в осени первоначальной…» (Восприятие, истолкование, оценка)

Анализ стихотворения Ф. И. Тютчева «Есть в осени первоначальной…»

Стихотворение Ф.И. Тютчева «Есть в осени первоначальной…»

Лирика природы Тютчева («Есть в осени первоначальной…»)

Содержание стихотворения Тютчева «Есть в осени первоначальной»

Поэтическое произведение Тютчева «Есть в осени первоначальной»

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Еще земли печален вид…» (Восприятие, истолкование, оценка.).

Анализ стихотворений Ф.И. Тютчева «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.» и «Как неожиданно и ярко…»

Стихотворение Ф.И.Тютчева «Как хорошо ты,море ночное…» (Восприятие, истолкование, оценка.)

Тютчев «Как хорошо ты, о море ночное…»

Стихотворение Ф.И.Тютчева «Как хорошо ты, о море ночное…» (Восприятие, истолкование, оценка)

Анализ стихотворений Ф.И. Тютчева «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.» и «Как неожиданно и ярко…»

Мое любимое стихотворение Тютчева

Анализ стихотворения Тютчева «Не то, что мните вы, природа…»

Художественный анализ поэзии Тютчева «Не то что мните вы природа»

Стихотворение Ф.И.Тютчева «Не то, что мните вы, природа…» (Восприятие, истолкование, оценка)

Сочинение по стихотворению Тютчева «Не то, что мните вы, природа»

«О ты, последняя любовь!..»

«Огнем свободы пламенея…»

ТРИ МОРЯ

Стихотворение Ф.И.Тютчева «Фонтан» (Восприятие, истолкование, оценка)

Стихотворение Ф.И Тютчева «Фонтан». (Восприятие, истолкование, оценка.)

Волшебница-зима (По стихотворениям А. С. Пушкина «Зимняя дорога» и Ф. И. Тютчева «Чародейкою Зимою…»)

Стихотворение Ф.И. Тютчева «К.Б.» («Я встретил Вас – и все былое…») (восприятие, истолкование, оценка)

Анализ стихотворения Тютчева «Я встретил вас…»

Идейно-художественный анализ стихотворения Ф.И.Тютчева «Я встретил Вас»

Стихотворение Тютчева (Я встретил Вас — и все былое…)

Стихотворение Тютчева «К Б » («Я встретил вас — и все былое…»)

Сопоставительный анализ стихотворений А. С. Пушкина »Я помню чудное мгновенье… » и Ф. И. Тютчева »Я встретил Вас и все былое… »

- Сочинения

- По литературе

- Тютчев

- Человек и природа в лирике Тютчева

Федор Тютчев, как и большинство поэтов, прекрасно чувствовал природу, её взаимодействие с человеком. Однако каждый поэт вносит свой оттенок в картину «взаимоотношений» природы и человека.

У Федора Ивановича достаточно много стихов на эту тему. Пожалуй, самое известное, это – «Душа хотела б…». Эта «героиня», как часть самого человека, хотела бы стать частью природы. Но светить не, как полагается, ночью, а днём, чтоб её видели все. Почти солнцем она собирается стать! То есть она б нарушила законы природы – стало б два солнца. Но это, конечно, лишь мечта души, как и мечта человека – «улучшить» природу. Сам поэт, по-моему, тут иронизирует.

Тютчев практически боготворит природу, так её красиво описывает. Вот в «Святых горах» он называет ночь «обаятельной тайной». Для него природа точно храм, в этом стихотворении горы слышат псалмы, утёс чудесный крест держит высоко. Получается, что гармонична природа и духовна!

В стихотворении «Могила Наполеона» речь, вообще могла не идти о природе, но тут практически только о ней и речь. Весна тут сравнивается опять с душой, но это душа не человека, а как бы природы. И ещё она всё оживляет. Показано пробуждение местности, красота её. И тут идёт сравнение с героем былых лет, с Наполеоном. Его слава отшумела, а природа возрождается снова и снова у его могилы. В том-то и дело, что человеческий век не такой долгий по сравнению с окружающим миром. Это не вызывает злости Тютчева, а только восхищение.

В то же время чудеса природы часто мимолетны, их важно человеку заметить. Вот в «Как неожиданно…» показано появление внезапное после бури радуги. И Тютчев прямо призывает своего читателя ловить момент чуда.

Силу природы сравнивает поэт с любовью. Очеловечив, например, солнце в стихотворении «Проходя…» он подчеркивает, что оно и не знает, что только его лучи даруют всему пищу, свет, жизнь. И Федор Михайлович говорит, что его возлюбленная, как светило, тоже дарит ему вдохновение одним своим взглядом.

Часто в его стихах явления природы действуют, как люди. К примеру, в «Ещё шумел» и солнце сторожит сон поэта, и тени ходят по саду.

В общем, Тютчев боготворит силы природы, но не принижает человека в сравнении с ней, но призывает его радоваться даже мимолетному.

Сочинение Человек и природа в творчестве Тютчева

Все творчество Тютчева некоторое время было скрыто. Его открыли лишь в 19 веке, во второй половине. К этому времени для поэта его творчество уже не представляло какой-то ценности. Тютчев не ставил его как свое достижение в жизни. Много лучших известных нам сегодня произведений вышли в свет благодаря его дочери. Именно она хранила и собирала ненужные для поэта бумажки и записи на клочках. Также во многом постарались и друзья Тютчева, способствуя публикации его работ. Когда ценители литературы увидели его первый сборник, то он был оценен очень высоко. Специалисты смело говорили, что в русской литературе появилась новая восходящая звезда.

Русскую поэзию невозможно представить без того вклада, а именно лирического вклада, который внес Тютчев. В своих стихотворениях поэт старается совместить некие философские рассуждения и глубину мысли. Множество строк Тютчев посвятил природе и человеку. Эти две составляющие едины, но иногда в лирике поэта они могут противоречить.

В описании природы поэт использует красочные и живые слова. Природа в произведениях Тютчева оживает, у нее своя жизнь. Природа просто наделяется человеческими качествами, она как человек, единое создание. Этот прием можно увидеть в произведении «Летний вечер». Также схожее по смыслу стихотворение «Осенний вечер» передает насыщенность природы человеческими качествами и наоборот. Показанный осенний вечер, не только кажется живым, но и не зависимым существом. Вообще вся природа в стихотворении живая.

Поэт не только использует красивые слова для оживления природы, но он еще и придает ей движения. Читатель может насладиться не какими-то конкретными пейзажами, а моментами разнообразными, не похожими друг на друга. Например, произведение «Вчера, « в котором описывается луч солнца можно увидеть такой прием. Этот луч проникает в комнату, на стены, и на другие предметы дома. Луч движется. Природа в стихотворениях Тютчева оживлена, но не вся. Он не уделяет внимание обыденным вещам, которые итак все видят, он выделяет только самые светлые и необычные моменты.

В сумме все стихотворения поэта имеют жирную параллель между душой человека и природой. В этом с поэтом схож Шеллинг, который был уверен в том, что есть только одна душа в мире, а в ней уже находимся мы, природа и человек.

Вся природа в «тютчевских» стихотворений существует на грани уничтожения. Ведь автор любит такие образы как гроза, ливень или даже буря. Автор дает понять, что только критические моменты и вероятность уничтожения могут проявить в природе и человеке самые светлые и добрые качества. Без сомнений в этом аспекте Тютчев и является уникальным и не похожим на остальных поэтов того времени.

Краткая биография: молодые годы и обучение

Федор Иванович родился 23 ноября 1803 года (5 декабря по старому стилю) в Орловской губернии, в усадьбе Овстуг. Начальное образование будущий поэт получал дома, изучая латынь и древнеримскую поэзию. Детские годы во многом предопределили жизнь и творчество Тютчева.

Это интересно: биография Лермонтова, кратко о главном в его жизни.

В детстве Тютчев очень любил природу, по его воспоминаниям, «жил с ней одной жизнью». Как было принято в то время, у мальчика был частный учитель, Семен Егорович Раич, переводчик, поэт и просто человек с широким образованием. По воспоминаниям Семена Егоровича, мальчика нельзя было не полюбить, учитель очень привязался к нему. Юный Тютчев был спокойным, ласковым, талантливым. Именно учитель зародил в своем ученике любовь к поэзии, научил пониманию серьезной литературы, поощрял творческие порывы и желание писать стихи самостоятельно.

Отец Федора, Иван Николаевич, был мягким, спокойным, рассудительным человеком, настоящим образцом для подражания. Его современники называли его прекрасным семьянином, хорошим, любящим отцом и мужем.

Матерью поэта была Екатерина Львовна Толстая, троюродная сестра графа Ф. П. Толстого , знаменитого скульптора. От нее юный Федор унаследовал мечтательность, богатое воображение. Впоследствии именно при помощи матери он познакомится и с другими великими писателями: Л. Н. и А. К. Толстыми .

В возрасте 15 лет Тютчев поступил в Московский университет на отделение словесности, которое закончил через два года в степени кандидата словесных наук. С этого момента началась его служба за границей, в русском посольстве в Мюнхене. За время своей службы поэт свел личное знакомство с немецким поэтом, публицистом и критиком Генрихом Гейне, философом Фридрихом Шеллингом.

В 1826 году Тютчев встретил Элеонору Петерсон, свою будущую жену. Один из интересных фактов о Тютчеве: на момент знакомства с поэтом молодая женщина уже год была вдовой, и у нее было четверо малолетних сыновей. Поэтому Федору и Элеоноре пришлось скрывать свою связь несколько лет. Впоследствии они стали родителями трех дочерей.

Интересно, что стихов своей первой жене Тютчев не посвящал; известно лишь об одном стихотворении, посвященном ее памяти.

Несмотря на любовь к жене, по словам биографов, были у поэта и другие связи. Например, в 1833 году, зимой, Тютчев познакомился с баронессой Эрнестиной фон Пфеффель (Дернберг в первом браке), увлекся молодой вдовой, писал для нее стихи. Чтобы избежать скандала, любвеобильного молодого дипломата пришлось отправить в Турин.

Первая жена поэта, Элеонора, умерла в 1838 году. Пароход, на котором семья плыла в Турин, потерпел бедствие, и это серьезно подкосило здоровье молодой женщины. Это была большая утрата для поэта, он искренне скорбел. Как утверждают современники, проведя ночь у гроба жены, поэт поседел всего за несколько часов.

Однако, выдержав положенный срок траура, спустя год он возобновил связь с Эрнестиной Дернберг и впоследствии женился на ней. В этом браке у поэта также были дети, дочь и двое сыновей.

В 1835 году Федор Иванович получил чин камергера. В 1839 он прекратил дипломатическую деятельность, однако остался за границей, где проводил большую работу, создавая на Западе позитивный облик России — это было главное дело этого периода его жизни. Все его начинания в этой области были поддержаны императором Николаем I. Фактически ему официально разрешили самостоятельно высказываться в прессе о политических проблемах, возникающих между Россией и Европой.

Роль и значение творчества Тютчева

Долгое время Тютчева воспринимали как автора изящных и прекрасных стихов для эстетического наслаждения, как «Люблю грозу в начале мая» или «Есть в осени первоначальной», не замечая в них стремление к философскому осмыслению законов бытия.

Дипломат, государственный деятель, мыслитель, публицист и поэт, Тютчев оставил после себя почти 400 стихотворений, 5 публицистических статей, более 1300 писем. Тютчев – мастер стихов предельно малой формы, названных философскими фрагментами, в его четверостишиях выражены меткие, искрометные мысли или идеи. Некрасов об этих стихотворениях говорил, что они очень коротки, тем не менее к ним «решительно нечего прибавить».Тургенев назвал Тютчева «поэтом мысли», Толстой преклонялся перед величием его таланта, называл одним из самых любимых своих поэтов, без стихов которого «нельзя жить».

У самого Тютчева было особое отношение к литературе, он считал, что ее нельзя делать только предметом изучения для детей и юношества, это большая и неотъемлемая часть общественной жизни, влияющая на формирование умов.

Мы сделали подборку лучших онлайн-курсов для эффективной подготовки к ЕГЭ

Периодизация творческих периодов

Первый период творчества Федора Ивановича Тютчева длится с 1810-х по 1820-е годы. В это время юный поэт пишет свои первые стихи, которые по стилистике напоминают поэзию восемнадцатого века.

Второй период берет начало во второй половине 1820-х годов и длится по 1840-е. Стихотворение под названием «Проблеск» носит уже оригинальный тютчевский характер, который сочетает в себе русскую одическую поэзию восемнадцатого столетия и традиционный европейский романтизм.

Третий период охватывает 1850-е – 1870-е годы. Он характеризуется созданием ряда политических стихотворений и гражданских трактатов.

Отношения с Е. А. Денисьевой

В период работы старшим цензором, посещая в институте своих старших дочерей, Екатерину и Дарью, Федор Иванович познакомился с Еленой Александровной Денисьевой. Несмотря на значительную разницу в возрасте (девушка была ровесницей его дочерей!), у них завязались отношения, которые закончились лишь со смертью Елены, и появилось трое детей. Елене пришлось пожертвовать многим ради этой связи: карьерой фрейлины, отношениями с друзьями и отцом. Но, вероятно, с поэтом она была счастлива. А он посвящал ей стихи — даже спустя пятнадцать лет.

В 1864 году Денисьева умерла, и боль своей утраты поэт даже не пытался скрыть перед знакомыми и друзьями. Он страдал от мук совести: из-за того, что поставил любимую в двусмысленное положение, не выполнил обещание издать посвященный ей сборник стихов. Еще одним горем стала смерть двух детей Тютчева и Денисьевой.

В этот период Тютчев достаточно быстро продвигается по службе:

- в 1857 году он назначен действительным статским советником;

- в 1858 — председателем Комитета иностранной цензуры;

- в 1865 — тайным советником.

Кроме того, поэт был награжден несколькими орденами.

«Денисьевский цикл»

Этот цикл имеет и другое название – «любовно-трагедийный». Все стихотворения здесь посвящены одной женщине – Елене Александровне Денисьевой. Для поэзии этого цикла характерно осмысление любви как настоящей трагедии человека. Чувства здесь выступают в роли фатальной силы, которая ведет к опустошению и последующей гибели.

Федор Иванович Тютчев не принимал никакого участия в формировании этого цикла, а потому ведутся споры между литературными критиками о том, кому посвящены стихотворения – Елене Денисьевой или жене поэта – Эрнестине.

Неоднократно подчеркивалось сходство любовной лирики «Денисьевского цикла», который носит исповедальный характер, и болезненными чувствами в романах Федора Достоевского. В наши дни сохранилось почти полторы тысячи писем, написанных Федором Ивановичем Тютчевым своей возлюбленной.

Любовная лирика в творчестве поэта

Анализируя творческую лирику Тютчева, выявляется четкое отражение художественного мироощущения. Его стихотворения проникнуты звучанием печальной трагедии и особым драматизмом. Эти болезненные изречения связаны с личными переживаниями великого поэта. Стихотворения, посвященные теме любви, были написаны с чувством переживания, особой вины и характерными страданиями Фёдора Ивановича, спровоцированными многочисленными испытаниями в жизни.

Самый известный сборник лирических произведений Тютчева, посвященный любовной тематике – «Денисьевский цикл». В эту книгу вошли самые откровенные и чувственные стихотворения автора, наполненные особым смыслом.

Фёдор Иванович, уже на склоне лет, испытал неповторимое чувство любви к прекрасной женщине, Елене Денисьевой. Их любовный роман имел длительный характер, почти четырнадцать лет, и, несмотря на многочисленные осуждения общества, Елена и Фёдор Иванович были неразлучны.

Влюбленную пару разлучила внезапная смерть Денисьевой, вызванная неизлечимой болезнью. Даже после ее ухода из жизни, поэт продолжал корить самого себя за все страдания любимой женщины, основанные людским судом. Пара не имела законных отношений, поэтому общество категорически отказывалось воспринимать ранимые чувства этих людей. Злые наговоры и клевета, оставляли кровавые раны в душе Елены, ее мучения и боль четко отразились в памяти Фёдора Ивановича. Потеряв любимую женщину, он до конца своих дней корил самого себя за бессилие и страх, которые так и не позволили поэту защитить Елену от осуждений и людского гнева.

Свои глубокие переживания Фёдор Иванович перенес в лирику. Читая стихотворения Тютчева из знаменитого сборника «Денисьевский цикл», чувствуется оригинальная искренность, выстраданная глубокой мыслью автора. Он ярко передает свои эмоции в моменты неповторимого, но такого быстротечного счастья, испытываемого в период любовных отношений с Еленой.

Любовь, в творчестве Тютчева, представляется как необыкновенное, волнующее и неподконтрольное чувство, посланное с небес. Смутное душевное влечение, слово пропитанный топливом факел, внезапно возгорается в порыве страсти и нежности, в объятиях любимой.

Смерть Елены Денисьевой унесла с собой все самые смелые и радостные мечтания великого поэта. Он потерял не просто близкого человека, а самого себя. После ее ухода, жизненные ценности перестали вызывать интерес у Фёдора Ивановича. Всю свою нестерпимую боль, а также праздные чувства радости, испытываемые в моменты страстных встреч с любимой женщиной, основанные на воспоминаниях, он передал в своем любовном лирическом творчестве.

Начало литературного пути

В 1810—1820 гг. были написаны первые стихотворения Федора Ивановича. Как и следовало ожидать, они были еще юношескими, носили печать архаичности, очень напоминали поэзию ушедшего века. В 20−40 гг. поэт обратился к различным формам как русской лирики, так и европейского романтизма. Его поэзия в этот период становится более самобытной, оригинальной.

В 1836 году тетрадь со стихами Федора Ивановича, тогда еще никому не известного, попала к Пушкину.

Стихи были подписаны только двумя буквами: Ф. Т. Александру Сергеевичу они так понравились, что были напечатаны в «Современнике». Но имя Тютчева стало известным только в 50-х гг., после еще одной публикации в «Современнике», которым тогда руководил уже Некрасов.

В 1844 году Тютчев возвращается в Россию, а в 1848 ему предлагают должность старшего цензора при Министерстве иностранных дел. В то время возникает кружок Белинского, в котором поэт принимает активное участие. Вместе с ним туда входят такие известные литераторы, как Тургенев, Гончаров, Некрасов.

В общей сложности за пределами России он провел двадцать два года. Но все эти годы в его стихах фигурировала Россия. Именно «Отечество и поэзию» молодой дипломат любил больше всего, как признавался он в одном из писем. В это время, однако, Тютчев почти не печатался, и как поэта его в России совершенно не знали.

Роль и место в литературе

Роль и место в литературе