метки: Увядание, Человек, Тютчев, Осенний, Воодушевлять, Следовать, Понимать, Скучать

В своём творчестве Фёдор Иванович часто восхищался красотой природы, её чистой и непорочной составляющей. Писатель искал вдохновение в пейзажах родного края и описывал их в своих стихотворениях. Тема природы также не осталась незамеченной и в произведении Тютчева «Осенний вечер». Анализ стихотворения кратко даёт понять читателю основную мысль, которую хотел донести автор, поможет составить план и написать сочинение по литературе в 8 классе.

История написания

Когда Фёдор Иванович окончил Московский институт, то сразу решил сделать упор на государственную дипломатическую службу. Тогда его отправили в Мюнхен, где поэт любил посещать различные лекции и узнавать что-то новое от иностранных граждан. Однако Тютчев сильно скучал по родному языку и по своей стране. Ему не хватало простых разговоров, которые порой не несут в себе особо смысла, на русском языке.

Поэт очень скучал и по пейзажам родного края

Образы и символы

Особое внимание поэт в своём произведении уделяет образам. Например, образ осени является чем-то очень дорогим для лирического героя.

Он видит в ней не обычное время года, а нечто проникновенное, что оголяет его душу и выпускает наружу все чувства и эмоции. Символ «грустно-сиротеющей» земли описывает увядание всего живого, прощание с молодостью и переход на новую ступень в жизни.

осень является для него чем-то родным

Именно эти мысли заставляют его смириться с тем, что всё живое когда-нибудь погибнет, чтобы потом переродиться и стать более прекрасным.

Темы, настроение и проблемы

актуальными для каждого человека и по сей день:

- Основной темой произведения «Осенний вечер» становится связь природы и человека. Лирический герой рассуждает, что за тёплыми летними деньками всегда следует увядание. Поэт сравнивает это явление со счастливыми моментами для человека, после которых всегда следует тоска и душевное опустошение. Однако Фёдор Иванович не грустит по этому поводу, а только рад любым изменениям в жизни. Возможно, они будут удручающими, но это означает только то, что за ними последует что-то воодушевляющее и радостное. Автор сравнивает осень с наступлением зрелости человека.

- Главной проблемой стихотворения является неизбежность быстротечности бытия. Поэт понимает, что всё в этой жизни с течением времени идёт на спад и близится к своему увяданию. К сожалению, никто неподвластен как-то это изменить. Человек должен смириться со своей участью и наслаждаться каждым моментом, который ему удаётся прожить здесь и сейчас.

- Настроение стихотворения грустное. В нём поэт предаётся воспоминаниям о жизни на родине, понимает, что ещё нескоро сможет заново узреть красоту родной природы. От этих мыслей у читателя также появляется ностальгия — светлое и воодушевляющее чувство.

Основная идея

Основная идея произведения Тютчева заключается в том, чтобы показать отождествление человека и природы.

2 стр., 573 слов

Бог, природа, человек в поэзии Есенина

… поэт призывает своих читателей осознать силу человеческого начала в себе и установить гармонию в своей душе. Бог, природа, человек в поэзии Есенина Несколько интересных сочинений … фрагментами воспринимающейся в форме прозаичного стихотворения. В комедии … природы стала главной темой в творчестве поэта, потому что из нее вытекают все остальные. Природа в изображение Есенина наделена неподдельной жизнью …

Все люди увядают и теряют свои силы так же, как это делает окружающий мир. Таким образом, поэт хочет показать читателю, что человек является неотъемлемой частью природы, поэтому должен прислушиваться к ней и оберегать.

человек должен наслаждаться каждым прожитым моментом

Никогда не надо напрасно переживать из-за пустяков, которые отбирают счастливые моменты жизни.

Композиционные особенности , Произведение делится следующим образом:

- В первой части перед читателями предстаёт пейзажное описание. Поэт восхищается красотой осенней природы, что задаёт общий настрой всему стихотворению. Его искренняя любовь к окружающему миру сразу прослеживается в первой строке произведения: «Есть в светлости осенних вечеров…».

- Во второй части раскрывается печаль лирического героя, который осознаёт неизбежное увядание всего живого.

- Заключительная часть относится к философским рассуждениям поэта. Он показывает, что человек неразрывно связан с природой. Тютчев повествует о неизбежной цикличности, которая присутствует во всём окружающем мире.

Жанр и размер стихотворения

Жанром произведения становится излюбленная поэтом пейзажная лирика, так как в нём повествуется о красоте осенней природы родного края Фёдора Иванович. Лирик ценил чистое искусство и поднимал в своих стихотворениях только темы красоты, философии и романтизма, при этом не затрагивая политические аспекты. Именно эта особенность выделяла Тютчева среди всех остальных поэтов направления.

Стих написан пятистопным ямбом

Средства художественной выразительности

средства художественной выразительности, как:

- Эпитеты — «умильная, таинственная», «порывистый, холодный», «туманная, тихая».

- Метафоры — «таинственная прелесть», «пестрота деревьев».

- Олицетворения — «кроткая улыбка увяданья», «томный шёпот».

- Инверсии — «божественной стыдливостью страданья», «кроткую улыбку увяданья».

Краткий разбор произведения Тютчева «Осенний вечер» помогает проанализировать мысли автора и сделать определённые выводы.

Поэт тосковал по своей родине и тешил свою душу воспоминаниями об осенних днях. В своём стихотворении автор рассуждал на тему увяданья, что неизбежно для всего живого.

4 стр., 1768 слов

Сочинения об осени: прекрасное время года – осень, осенняя природа, …

… На протяжении осени празднуется несколько православных праздников, каждый из которых знаменует изменения в природе. Осенние праздники помогают развеять хандру новыми яркими впечатлениями. Осенняя природа Когда прохладные осенние дни … Хочется снова и снова возвращаться в эту сказку. Ни один человек не останется равнодушен к осенним пейзажам. Осенние цветы Осенние цветы не боятся холодной дождливой …

Анализ стихотворения «Осенний вечер» Тютчева

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 74.

Обновлено 16 Августа, 2021

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 74.

Обновлено 16 Августа, 2021

Особое место в русской поэзии занимает пейзажная лирика Фёдора Ивановича Тютчева, способного удивительно точно передавать красоту природы. Стихотворение «Осенний вечер» является тонким отображением увядающей красоты и своеобразного очарования осени. Краткий анализ «Осенний вечер» по плану поможет ученикам 8 и 10 классов подготовиться к уроку литературы.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 36 лет.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Осенний вечер.

История создания – Стихотворение было написано в 1830 году, во время пребывания писателя в Мюнхене.

Тема стихотворения – Осмысление единства природы и человека. Сравнение тихого осеннего вечера с человеческой жизнью, приобретением духовного опыта, когда человек учится ценить каждое мгновение.

Композиция – Стихотворение состоит их трёх условных частей: в первой автор описывает красоту осеннего пейзажа, во второй – говорит о неизбежности изменений в природе, в третьей – приходит к философскому выводу о цикличности бытия.

Жанр – Лирическое стихотворение, которое тематически можно отнести как к пейзажной, так и к философской лирике.

Стихотворный размер – Пятистопный ямб с пиррихиями, рифмовка – перекрёстная.

Метафоры – «стыдливость страданья», «предчувствие бурь».

Эпитеты – «порывистый, холодный», «багряных».

Олицетворения – « улыбка увяданья», «грустно-сиротеющей землёю», «стыдливость увяданья».

Инверсии – «есть прелесть», «листьев шелест».

История создания

Сразу после окончания Московского университета Федор Иванович поступил на государственную дипломатическую службу и был определён в Мюнхен. Будучи прекрасно образованным человеком, он стремился познакомиться с лучшими умами Европы, регулярно посещал лекции выдающихся учёных своего времени. Однако ностальгия по родине давала о себе знать.

Не имея возможности разговаривать за границей на родном языке, молодой дипломат восполнял эту пустоту написанием стихов. Тоска по дому, которая лишь усиливалась осенней погодой, подтолкнула Тютчева к написанию невероятно лиричного, волнующего и чуть меланхоличного произведения.

Тема

Главной темой стихотворения является сравнение человека и природы, живого и неживого мира, между которыми Тютчев всегда видел неразрывную связь.

Несмотря на «осеннее» настроение произведения, оно всё же не производит тоскливого впечатления. Лирический герой стремится увидеть прекрасные моменты даже сквозь призму общего увядания: «лёгкий шелест», «таинственная прелесть», «светлость вечеров».

В представлении автора осень олицетворяет собой душевную зрелость человека, пережившего немалые испытания, но не разочаровавшегося в жизни.

В эту пору года как никогда остро ощущается быстротечность жизни, утрата молодости, красоты, силы. Однако за осенью неизменно приходит зима, а после – весна, дарующая возрождение. В природе всё циклично, равно как и в жизни человека: на смену грусти неизменно придут радостные и светлые дни, а пройдённые жизненные испытания оставят после себя бесценный опыт, который пригодится в будущем. Умение ценить каждый момент жизни и радоваться ему, не поддаваться унынию и тоске – вот истинная мудрость и главная идея, которую хотел донести поэт в своём произведении.

Композиция

Для стихотворения «Осенний вечер» характерна стройная трёхчастная композиция. Строфу, состоящую из двенадцати строк, можно по содержанию разделить на три части. Все они будут гармонично выстраиваться в единую линию повествования, в которой светлая лирика пейзажной зарисовки плавно переходит к глубокому философскому осмыслению.

В первой части стиха представлена общая картина осеннего пейзажа. Автором выдвигается общий тезис, на котором строится всё стихотворение.

Во второй части в силу вступают драматические составляющие произведения, подчёркивающие неизбежность увядания природы.

В финале приводится философский взгляд на изменения в природе, в которых писатель видит цикличность и неразрывную связь человека с окружающим миром.

Жанр

Стихотворение «Осенний вечер» написано в жанре лирического стихотворения и относится к пейзажной и одновременно философской лирике, центральное место отведено красоте природы.

Произведение состоит из двенадцати строк, написано пятистопным ямбом с пиррихиями, с использованием перекрёстной рифмовки. Примечательно, что всё целиком стихотворение представляет собой одно сложное предложение. Но, невзирая на столь необычное построение, читается очень легко, на одном дыхании.

Средства выразительности

Для описания природы в своём произведении Тютчев умело использовал различные средства художественной выразительности: эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения, инверсию.

Невероятная красочность и богатая образность строчек достигается путём употребления многочисленных эпитетов («порывистый, холодный ветр», «томный шелест», «умильная, таинственная прелесть»)

и метафор («стыдливость страданья», «предчувствие бурь»).

Благодаря олицетворениям (« улыбка увяданья», «грустно-сиротеющей землёю», «томный шелест»)

природа будто оживает, приобретает человеческие чувства.

Встречаются в тексте и инверсии: «есть прелесть», «листьев шелест».

Писатель сравнивает «кроткую улыбку увяданья

» осенней природы с «божественной стыдливостью страданья

» в человеке.

Тест по стихотворению

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Ирина Бакулина

7/7

-

Анна Винникова

7/7

-

Ветлужских Катя

7/7

-

Злата Касаткина

7/7

Рейтинг анализа

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 74.

А какую оценку поставите вы?

Особое место в русской поэзии занимает пейзажная лирика Фёдора Ивановича Тютчева, способного удивительно точно передавать красоту природы. Стихотворение «Осенний вечер» является тонким отображением увядающей красоты и своеобразного очарования осени. Краткий анализ «Осенний вечер» по плану поможет ученикам 8 и 10 классов подготовиться к уроку литературы.

Краткий анализ

История создания – Стихотворение было написано в 1830 году, во время пребывания писателя в Мюнхене.

Тема стихотворения – Осмысление единства природы и человека. Сравнение тихого осеннего вечера с человеческой жизнью, приобретением духовного опыта, когда человек учится ценить каждое мгновение.

Композиция – Стихотворение состоит их трёх условных частей: в первой автор описывает красоту осеннего пейзажа, во второй – говорит о неизбежности изменений в природе, в третьей – приходит к философскому выводу о цикличности бытия.

Жанр – Лирическое стихотворение, которое тематически можно отнести как к пейзажной, так и к философской лирике.

Стихотворный размер – Пятистопный ямб с пиррихиями, рифмовка – перекрёстная.

Метафоры – «стыдливость страданья», «предчувствие бурь».

Эпитеты – «порывистый, холодный», «багряных».

Олицетворения – « улыбка увяданья», «грустно-сиротеющей землёю», «стыдливость увяданья».

Инверсии – «есть прелесть», «листьев шелест».

История создания

Сразу после окончания Московского университета Федор Иванович поступил на государственную дипломатическую службу и был определён в Мюнхен. Будучи прекрасно образованным человеком, он стремился познакомиться с лучшими умами Европы, регулярно посещал лекции выдающихся учёных своего времени. Однако ностальгия по родине давала о себе знать.

Не имея возможности разговаривать за границей на родном языке, молодой дипломат восполнял эту пустоту написанием стихов. Тоска по дому, которая лишь усиливалась осенней погодой, подтолкнула Тютчева к написанию невероятно лиричного, волнующего и чуть меланхоличного произведения.

Тема

Главной темой стихотворения является сравнение человека и природы, живого и неживого мира, между которыми Тютчев всегда видел неразрывную связь.

Несмотря на «осеннее» настроение произведения, оно всё же не производит тоскливого впечатления. Лирический герой стремится увидеть прекрасные моменты даже сквозь призму общего увядания: «лёгкий шелест», «таинственная прелесть», «светлость вечеров».

В представлении автора осень олицетворяет собой душевную зрелость человека, пережившего немалые испытания, но не разочаровавшегося в жизни.

В эту пору года как никогда остро ощущается быстротечность жизни, утрата молодости, красоты, силы. Однако за осенью неизменно приходит зима, а после – весна, дарующая возрождение. В природе всё циклично, равно как и в жизни человека: на смену грусти неизменно придут радостные и светлые дни, а пройдённые жизненные испытания оставят после себя бесценный опыт, который пригодится в будущем. Умение ценить каждый момент жизни и радоваться ему, не поддаваться унынию и тоске – вот истинная мудрость и главная идея, которую хотел донести поэт в своём произведении.

Композиция

Для стихотворения «Осенний вечер» характерна стройная трёхчастная композиция. Строфу, состоящую из двенадцати строк, можно по содержанию разделить на три части. Все они будут гармонично выстраиваться в единую линию повествования, в которой светлая лирика пейзажной зарисовки плавно переходит к глубокому философскому осмыслению.

В первой части стиха представлена общая картина осеннего пейзажа. Автором выдвигается общий тезис, на котором строится всё стихотворение.

Во второй части в силу вступают драматические составляющие произведения, подчёркивающие неизбежность увядания природы.

В финале приводится философский взгляд на изменения в природе, в которых писатель видит цикличность и неразрывную связь человека с окружающим миром.

Жанр

Стихотворение «Осенний вечер» написано в жанре лирического стихотворения и относится к пейзажной и одновременно философской лирике, центральное место отведено красоте природы.

Произведение состоит из двенадцати строк, написано пятистопным ямбом с пиррихиями, с использованием перекрёстной рифмовки. Примечательно, что всё целиком стихотворение представляет собой одно сложное предложение. Но, невзирая на столь необычное построение, читается очень легко, на одном дыхании.

Средства выразительности

Для описания природы в своём произведении Тютчев умело использовал различные средства художественной выразительности: эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения, инверсию.

Невероятная красочность и богатая образность строчек достигается путём употребления многочисленных эпитетов («порывистый, холодный ветр», «томный шелест», «умильная, таинственная прелесть»)

и метафор («стыдливость страданья», «предчувствие бурь»).

Благодаря олицетворениям (« улыбка увяданья», «грустно-сиротеющей землёю», «томный шелест»)

природа будто оживает, приобретает человеческие чувства.

Встречаются в тексте и инверсии: «есть прелесть», «листьев шелест».

Писатель сравнивает «кроткую улыбку увяданья

» осенней природы с «божественной стыдливостью страданья

» в человеке.

Анализ стихотворения «Осенний вечер» (Ф. Тютчев)

Ф.Тютчев особенно тонко чувствовал природу, во многих его стихотворениях внутренний мир лирического героя неотделим от внешних событий окружающего мира. В произведении «Осенний вечер» также прослеживается неразрывная связь человека и природы. Многомудрый Литрекон советует Вам ощутить неразрывную связь с лирикой Тютчева, прочитав разбор его стихотворения.

Содержание:

- 1 История создания

- 2 Жанр, направление, размер

- 3 Композиция

- 4 Образы и символы

- 5 Темы, настроения, проблемы

- 6 Основная идея

- 7 Средства выразительности

История создания

Ф.Тютчев написал стихотворение «Осенний вечер» в 1830 году, в Мюнхене, куда он отправился на обучение сразу после окончания Московского университета. Поэт часто тосковал, находясь вдали от родного края. Ему не с кем было поговорить на русском языке, поделиться своими сокровенными мыслями.

Его переживания не раз отражались в стихотворениях. И в этом произведении, написанном под впечатлением от осеннего пейзажа, можно услышать нотки грусти и тоски.

Жанр, направление, размер

- «Осенний вечер», как и многие лирические стихотворения Тютчева, можно отнести к философской и пейзажной лирике одновременно. В произведении описаны картины природы (осенний пейзаж), а также поднимается вечная тема — быстротечности времени.

- Тютчев создал свои сроки, используя любимый стихотворный размер А.С.Пушкина – ямб. Рифма – перекрестная.

- Поэт работал по принципам чистого искусства — уникального явления в поэзии, в рамках которого авторы поднимали только эстетические, романтические или же философские темы, но не касались социальных и политических аспектов. Красоту они ставили на первое место, были ее жрецами. Особенно в данном направлении преуспел Федор Тютчев.

Композиция

Произведение состоит из одной строфы, включающей в себя двенадцать строк. Однако эту строфу можно разделить на три тематические части (катрены).

- Так, в первом четверостишии в центре внимания лирического героя находится картина осеннего пейзажа. Он наблюдает за противоречивой природой, в которой соединятся и «зловещий блеск» и «томный, лёгкий шелест» листьев.

- Во второй части поднимается тема неизбежного увяданья. Вся природа омрачена, а вместе с ней грустит и человек.

- В третьей части отражается неразрывная связь лирического героя с окружающим миром. Человеческие чувства сравниваются с угасанием природы.

Образы и символы

- В центре стихотворения «Осенний вечер» находится образ осени. Для лирического героя это не просто очередное изменение в природе, а воплощение внутренних чувств, переживаний. Символ «грустно-сиротеющей земли» означает и всеобщее увяданье, и угасание душевных сил, потерю молодости, прежнего воодушевления.

- Сам лирический герой ощущает осень в своей душе, она отражает его состояние. Этим родством человека и окружающего мира он подчеркивает естественную связь всего живого, которая помогает нам в трудную минуту. Размышления о неизбежности увядания помогают лирическому герою смириться со своей грустью и ждать неминуемого возрождения. Осень не может длиться вечно.

Темы, настроения, проблемы

- Основная тема стихотворения «Осенний вечер» — связь природы и человека. Лирический герой чувствует, что жизнь напоминает смену времен года. За осенью приходит зима, как за радостью приходит печаль. Но даже находясь в таком «предчувствии сходящих бурь», герой не перестаёт радоваться каждому мгновению, чувствовать любое изменение в окружающем мире. Поэтому он замечает и «тихую лазурь», и «порывистый, холодный ветр». Приход осени можно сравнивать с наступлением зрелости. В эту пору человек уже прошёл через многие испытания, однако, несмотря ни на что, не утратил жизнелюбие.

- Основная проблема стихотворения — неизбежность быстротечности бытия, которое не останавливается ни на минуту. Невозможно вечно пребывать в состоянии юности и подъема, ведь неминуемо должен начаться спад, неминуемо придет старение. Это непреложная закономерность естественного развития, и ее надо принять, не переча, что не всем дано.

- Настроение стихотворения грустное и меланхоличное, что способствует появлению ностальгии и светлой, очищающей душу тоски.

Основная идея

Главная мысль стихотворения отражена в последних строках произведения. Сравнение увяданья природы и человеческого «страданья» указывает на отожествление внутреннего мира лирического героя и окружающего мира. Мы — часть природы, значит, развиваемся по ее законам.

Смысл произведения заключается в необходимости умения наслаждаться каждым жизненным моментом, ценить прекрасные мгновения, ведь время быстротечно, и нужно успеть постичь тайны бытия и его красоты.

Средства выразительности

Для создания стихотворения в жанре пейзажной лирики Ф.Тютчев использовал различные тропы:

- эпитеты: «томный, лёгкий шелест», «багряные листья», «туманная и тихая лазурь», «порывисты, холодный ветр»;

- метафоры: «зловещий блеск», «улыбка увяданья»;

- олицетворения: «томный» шелест листьев, «грустно-сиротеющая земля»;

- сравнения: угасание природы сравнивается с «божественной стыдливостью страдания».

Автор: Анастасия Сметанова

Метки: Осенний вечерразборФедор Тютчев

Читайте также:

Особое место в русской поэзии занимает пейзажная лирика Фёдора Ивановича Тютчева, способного удивительно точно передавать красоту природы. Стихотворение «Осенний вечер» является тонким отображением увядающей красоты и своеобразного очарования осени. Краткий анализ «Осенний вечер» по плану поможет ученикам 8 и 10 классов подготовиться к уроку литературы.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории

Ильиной Галиной Сергеевной.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 36 лет.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Осенний вечер.

История создания – Стихотворение было написано в 1830 году, во время пребывания писателя в Мюнхене.

Тема стихотворения – Осмысление единства природы и человека. Сравнение тихого осеннего вечера с человеческой жизнью, приобретением духовного опыта, когда человек учится ценить каждое мгновение.

Композиция – Стихотворение состоит их трёх условных частей: в первой автор описывает красоту осеннего пейзажа, во второй – говорит о неизбежности изменений в природе, в третьей – приходит к философскому выводу о цикличности бытия.

Жанр – Лирическое стихотворение, которое тематически можно отнести как к пейзажной, так и к философской лирике.

Стихотворный размер – Пятистопный ямб с пиррихиями, рифмовка – перекрёстная.

Метафоры – «стыдливость страданья», «предчувствие бурь».

Эпитеты – «порывистый, холодный», «багряных».

Олицетворения – « улыбка увяданья», «грустно-сиротеющей землёю», «стыдливость увяданья».

Инверсии – «есть прелесть», «листьев шелест».

Анализ стихотворения Ф. И. Тютчев «Осенний вечер»

Поэзия Ф. И. Тютчева занимает почетное место среди отечественной пейзажной лирики. В его стихах гармонично слились два стиля: русский и классический европейский. Произведения Федора Ивановича можно сравнить с традиционными одами Гёте, Гейне, Шекспира по стилю, содержанию, ритмике. Но они намного скромнее в размерах, что придает глубину и емкость текстам.

У Тютчева любимым временем суток был вечер. В его лирике достаточно много стихотворений, посвященных этому периоду. Вечер в поэзии Тютчева многогранный, таинственный, волшебный. А природа одухотворена, наделена человеческими чертами, мыслями, эмоциями. Одним из таких стихотворений становится «Осенний вечер».

Пейзажная зарисовка была написана в 1830 году. Причисляется исследователями к ранней лирике поэта. Был относительно спокойный, но не самый радостный период в жизни автора. Недавно заключен официальный брак с первой супругой. Свободолюбивого молодого мужчину захлестнул семейный быт. Угнетала также жизнь вдали от Родины. Тютчев чувствовал тоску по беззаботной юности.

Миниатюра родилась у поэта, когда он гостил в родных краях, ненадолго посетил Россию. И стала ярким примером классической поэзии романтизма. Русский октябрьский вечер пробудил ностальгию, навеял тоску. В явлениях природы автор ищет аналогию с событиями человеческой жизни. Намекает, что все циклично у людей, как смена времени суток и сезонов. Рассуждения придают стихотворению глубокий философский характер.

Природа у Тютчева реальна, насыщена красками и звуками. Использован излюбленный прием автора – метод художественного параллелизма. Здесь ему помогают инверсии: «багряные листья», «холодный ветер порою».

Стихотворение представляет собой одно сложноподчиненное предложение, уложенное в 12 строк, одной строфой. По смыслу, ритмике и стилю текст делится на три части. В первой части размеренный темп, идет рассуждение о том, как прекрасны осенние вечера. Создается романтический настрой.

Вторая часть напоминает читателю, что упоение продлится недолго. Все мимолетно. Впереди ледяные ветры, снежные бури. Идет нагнетание обстановки, меняется ритм, ускоряется темп прочтения. От центральной части текста веет зимним холодом. Она резко контрастирует с введением. Использован прием антитезы.

Третья часть носит философский характер. Присутствует сравнение человеческого существования с тем, что происходит в природе. Использованы олицетворения с мрачной окраской: «кроткая улыбка увяданья», «стыдливость страданья». Все детали создают образ увядающей, засыпающей природы. Автор приходит к выводу о цикличности бытия.

Трехфазность композиции не вносит дисгармонии в восприятие текста. Нет резких эмоциональных скачков в повествовании. Стихи написаны пятистопным ямбом. Использована перекрестная рифма. Что придает размеренности, певучести тексту. Лирическими героями становятся рассказчик и сама природа.

Произведение стало ярким примером своеобразной натурфилософской поэзии Федора Ивановича. Пейзаж и философия слиты воедино, дополняют друг друга. Осень для поэта – символ духовной и возрастной зрелости. Время сбора урожая не только с полей, но ментального тоже. Период, когда подводят итоги.

Стихотворение оставляет приятные эмоции после прочтения, наталкивает на размышления. Оно учит ценить каждое мгновение. С одной стороны, важно любить лето, тепло, счастье, потому, что потом наступит холод, метель. С другой – поэт обращает наше внимание на то, что каждое время прекрасно, уникально по-своему. Нужно учиться видеть красоту в простых вещах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

.

Если говорить о натуральной природе, то вечер, такое время суток, когда большинство растений погружается в сон, а вокруг происходят неуловимые изменения, иногда вовсе не понятные человеку. Не удивительно, что поэтов и прозаиков влечёт загадочное время суток.

Творчество Фёдора Ивановича Тютчева не обделено произведениями, которые посвящаются именно этому времени суток. Их можно насчитать десятки. Это и «Осенний Вечер», и «Летний Вечер»… Творчество Тютчева велико и многообразно, а природные стихотворные этюды переплелись с философской мыслью. Эти произведения требуют неспешного прочтения и изучения.

История создания

Сразу после окончания Московского университета Федор Иванович поступил на государственную дипломатическую службу и был определён в Мюнхен. Будучи прекрасно образованным человеком, он стремился познакомиться с лучшими умами Европы, регулярно посещал лекции выдающихся учёных своего времени. Однако ностальгия по родине давала о себе знать.

Не имея возможности разговаривать за границей на родном языке, молодой дипломат восполнял эту пустоту написанием стихов. Тоска по дому, которая лишь усиливалась осенней погодой, подтолкнула Тютчева к написанию невероятно лиричного, волнующего и чуть меланхоличного произведения.

Фёдор Иванович Тютчев

Родился автор произведения «Вечер» в 1803 году. Все свое раннее детство он провел в доме отца, который располагался в Орловской губернии. Он не ходил в специализированные школы, а проходил курс обучения на дому. Ему хорошо была известна латынь и древнегреческие особенности языка.

Практически с самого младенчества, Фёдор Иванович полюбил природу. В дальнейшем, в своих произведениях, он часто напоминал читателям об этом. Первый его учитель был весьма известным на то время человеком, который писал стихи. Звали его Семён Раич. Учитель очень сильно привязался к ученику, так как Федор был достойным и умным мальчиком. Именно Раич пробудил в поэте любовь к природе и лирике.

Тютчев учился на дому до 15 лет, после чего поступил в университет в Москве. Закончив его, он служил в русском посольстве и отправился в Германию, где провел 22 года. На протяжении всего этого времени он писал незабываемые и изысканные стихотворения.

Тема

Главной темой стихотворения является сравнение человека и природы, живого и неживого мира, между которыми Тютчев всегда видел неразрывную связь.

Несмотря на «осеннее» настроение произведения, оно всё же не производит тоскливого впечатления. Лирический герой стремится увидеть прекрасные моменты даже сквозь призму общего увядания: «лёгкий шелест», «таинственная прелесть», «светлость вечеров».

В представлении автора осень олицетворяет собой душевную зрелость человека, пережившего немалые испытания, но не разочаровавшегося в жизни.

В эту пору года как никогда остро ощущается быстротечность жизни, утрата молодости, красоты, силы. Однако за осенью неизменно приходит зима, а после – весна, дарующая возрождение. В природе всё циклично, равно как и в жизни человека: на смену грусти неизменно придут радостные и светлые дни, а пройдённые жизненные испытания оставят после себя бесценный опыт, который пригодится в будущем. Умение ценить каждый момент жизни и радоваться ему, не поддаваться унынию и тоске – вот истинная мудрость и главная идея, которую хотел донести поэт в своём произведении.

Краткое содержание

Лирический герой наблюдает за осенним вечером. Он находит его особенно умильным и прекрасным. Деревья зловеще блестят и покрываются пестрыми листьями. Багряная листва призывно шелестит и очаровывает. Вокруг собирается туман, виднеется лазурь неба, и все это словно возвышается над пустой землей.

Природа увядает осенью. Ветра становятся холодными и сильными. Они способны ломать деревья и срывать листву. Но изменения в природе неизбежно напоминают о том, что жизнь человека тоже подходит к естественному концу. Со старостью приходит зрелость и мудрость.

В природе все циклично, как и в жизни человека. Светлые осенние дни сменятся ненастными, которые принесут похолодание.

Унылое настроение не будет длиться вечно, и обязательно придут радостные чувства. Всегда нужно помнить о том, что все в природе переменчиво.

Композиция

Для стихотворения «Осенний вечер» характерна стройная трёхчастная композиция. Строфу, состоящую из двенадцати строк, можно по содержанию разделить на три части. Все они будут гармонично выстраиваться в единую линию повествования, в которой светлая лирика пейзажной зарисовки плавно переходит к глубокому философскому осмыслению.

В первой части стиха представлена общая картина осеннего пейзажа. Автором выдвигается общий тезис, на котором строится всё стихотворение.

Во второй части в силу вступают драматические составляющие произведения, подчёркивающие неизбежность увядания природы.

В финале приводится философский взгляд на изменения в природе, в которых писатель видит цикличность и неразрывную связь человека с окружающим миром.

Анализ стихотворения Вечер (Как тихо веет над долиной…) Тютчева

Многим писателям-поэтам очень близка тема окружающей их природы. Практически у каждого есть хотя бы одно произведение, посвященное данной теме. Тютчев Федор Иванович не является исключением среди всех остальных поэтов. Этому знаменитому и любимому многими писателю так же присуща и очень близка тема природы. Только стоит заметить, что именно у данного писателя тема различных природных зарисовок смогла приобрести особую, не совсем обычную трактовку, что позволило сделать каждое его стихотворение особым и неповторимым.

Стихотворение «Вечер» так же является не обычным и уникальным. Годами его создания считают года с 1825 по 1829 годы. Да, да и не стоит удивляться иногда одно стихотворение писатели писали десятки лет, так как считали что не полностью раскрыли главную тему стихотворения, а следовательно оно нуждается в доработке.

Данное произведение начинается так сказать, с фирменного слога данного писателя «Как». Причем стоит заметить, что в данном стихотворение этот предлог используется несколько раз, и каждый абсолютно в разном смысловом контексте. Так же нельзя не сказать, что данное стихотворение наполнено некой мелодичностью, которая сохраняется на протяжение всего произведения. Если говорить более подробно, то речь идет конечно же о «Колокольном звоне». Большинство специалистов и критиков в области литературы утверждают, что читая стихотворение можно как бы услышать данный звук, который конечно же навевает определенные мысли.

Во второй части стихотворения появляются изобразительные периоды, то есть вместе со звуком музыки и её мелодичностью читатель может изучить природу, которая конечно же есть в данном стихотворении.

Вообще прочтение данного стихотворения создаете некое умиротворенное настроение, которое позволяет подумать о чем-то высоком, помечтать и окунуться в некую несуществующую реальность, а как известно это очень и очень полезное занятие, так как во время данного процесса отдыхает и расслабляется наш внутренний мир.

Федор Иванович создав это стихотворение смог наполнить его жизнью и яркими красками, не смотря на вечернее время.

Анализ стихотворения Вечер (Как тихо веет над долиной…) по плану

Жанр

Стихотворение «Осенний вечер» написано в жанре лирического стихотворения и относится к пейзажной и одновременно философской лирике, центральное место отведено красоте природы.

Произведение состоит из двенадцати строк, написано пятистопным ямбом с пиррихиями, с использованием перекрёстной рифмовки. Примечательно, что всё целиком стихотворение представляет собой одно сложное предложение. Но, невзирая на столь необычное построение, читается очень легко, на одном дыхании.

Средства выразительности

Для описания природы в своём произведении Тютчев умело использовал различные средства художественной выразительности: эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения, инверсию.

Невероятная красочность и богатая образность строчек достигается путём употребления многочисленных эпитетов («порывистый, холодный ветр», «томный шелест», «умильная, таинственная прелесть») и метафор («стыдливость страданья», «предчувствие бурь»).

Благодаря олицетворениям (« улыбка увяданья», «грустно-сиротеющей землёю», «томный шелест») природа будто оживает, приобретает человеческие чувства.

Встречаются в тексте и инверсии: «есть прелесть», «листьев шелест».

Писатель сравнивает «кроткую улыбку увяданья» осенней природы с «божественной стыдливостью страданья» в человеке.

Анализ произведения «Вечер»

Изначально необходимо отметить, что в небольшом стихотворении нет никаких эпитетов. Создано произведение в далеком 26-м году девятнадцатого столетия. Именно в это творческое время молодой дипломат Фёдор Иванович Тютчев только поступил в специализированную коллегию по иностранным делам государственного плана. В этом же году его направили на временное проживание и несение службы в Мюнхен.

В представленной читателю лирической миниатюре вмещен практически весь мир звуков, когда-либо издаваемый натуральной природой. Здесь совершенно не важно, природу какой именно страны старается описать поэт.

Качественные произведения с лирикой пейзажного направления считаются основными в творчестве многих поэтов, в том числе и Фёдора Ивановича. Каждый созданный шедевр данного автора оставляет после прочтения произведения длительное и своеобразное послевкусие. Читатель после прочтения произведения еще на протяжении длительного промежутка времени представляет в своем воображении представленную ему картину, которая описывает величие настоящей и могучей природы. Такие ощущения практически невозможно получить после увиденного воочию. Стихотворение показывает читателю живое полотно, позволяющее понять и представить природу с мельчайшими подробностями, с мельчайшими деталями.

Особенное отличие стихотворения «Вечер» — это не сам пейзаж, а множество издаваемых натуральной природой звуков. Здесь слышен далекий колокольный звон, но он не грохочет, а тихо веет по простору долины. В воображении у читателя сразу же возникает вся ширина пространства, которую старается донести до человека лирический герой. Данный звук представлен настолько тихим, что его едва можно различить. Он скорее напоминает шорох пролетающей стаи журавлей, который замирает в легко слышимом шуршании листвы.

Фёдору Ивановичу не нужно подчеркивать в своих строках время года, которое описано в произведении. Множество отдельных компонентов (это и журавли, и листья) дают повод читателю предположить, что в стихотворении речь идет именно об осенней поре года. Присутствует здесь и противоположность, а именно, при описании вешнего моря, расположенного в разливе. Здесь появляется ассоциация именно с весенней порой года.

Представленные противоречия специально созданы, чтобы подчеркнуть внутреннее состояние лирического героя в произведении. Автор представил читателю именно те ощущения, которые расположены глубоко в душе и зависят именно от настроения и определенной жизненной ситуации. Такая лирика иначе именуется, как философское направление, основанное на рассуждениях о жизненном пути.

Во второй строфе произведения перед читателем представлена уже наблюдательная, зрительная картина происходящего. Здесь описывается чистое и свободное небо, которое сравнивается в творении с вешним морем именно потому, что оно такое же голубое и беззаботное. Следует отметить, что такое пространство может появиться только над большим и просторным участком. Именно поэтому можно со смелостью учитывать версию, что натуральная природа в Германии, именно там, где временно проживал поэт, практически ничем не отличается от природы в России.

Если посмотреть на представленное небо с иной стороны, оно может ассоциироваться с большим расстоянием, которое отделяет автора от родины. Именно эта перспектива рождает мысль в воображении о просторах Руси, которые отличаются своей бескрайностью. Во время написания произведения Тютчев, по мнению многих критиков, испытывал сильную ностальгию по родным местам. Таким образом, молодой поэт придавал своему лирическому герою чувство постоянной безграничности, которое в определенный жизненный момент мог испытывать сам Тютчев во время проживании в губернии Орлова, где он провел свои детские годы.

Особенно интересны последние строки стихотворения «Вечер», которые раскрывают торопливую, молчаливую тень, которая ложится на природу. Именно так автор старается преподнести читателю наступление вечернего времени – тихого и спокойного, когда все окружающее засыпает.

Следует также отметить, что наступление времени покоя не меняет присутствующее настроение, которое отслеживалось на протяжении всего произведения. Лирический герой по-прежнему спокоен и испытывает безмятежность. Читателю во время прочтения совершенно неважно, с чем именно связано спокойствие и умиротворенность.

Произведение «Вечер» написано в виде четырехстопного ямба. Такой способ позволяет не спеша наслаждаться описываемым звучанием. Которое присутствует в стихотворении.

В произведении присутствует чередование женских и мужских рифм. Это создает в воображении своеобразный эффект прилива и отвода специфических (описываемых в произведении) волн от вешнего моря.

Следует отметить, что во все времена многие ведущие критики упрекали Фёдора Ивановича в том, что его произведения относятся к «чистой» искусственной деятельности. Призывы писать о Родине, о России постоянно будоражили общество. Этому способствовала политическая ситуация в мире и Европе. Тютчев же есть представитель «чистого» искусства, который вместо разнообразных социальных потрясений в обществе, все равно продолжает писать про красоту природы. Фёдор Иванович продолжает продвигать основную свою тематику и не дает оценку действиям политиков. Он предпочитает излагать красоту природного ландшафта, описывать все прелести ночной луны и придерживается романтического стиля.

Такие предпочтения говорят о том, что автор не хочет плыть по течению и подрожать революционным обязательствам. Как дипломат, Тютчев, вообще, всегда высказывался против любых революций. И все его произведения, включая стихотворение «Вечер», желание приобщить читателя к спокойствию и безмятежности. Это та поэзия, которая способна окунуть в мир, где присутствует лишь красота.

На этой странице читайте текст «Вечер» Федора Тютчева, написанный в (?) году.

Как тихо веет над долиной Далекий колокольный звон, Как шум от стаи журавлиной,- И в звучных листьях замер он.

Как море вешнее в разливе, Светлея, не колыхнет день,- И торопливей, молчаливей Ложится по долине тень. Другие редакции и варианты: Как тихо веет над долиной Далекий колокольный звон — Как шум от стаи журавлиной И в звучных листьях замер он… Как море вешнее, в разливе, Светлея, не колыхнет день — И торопливей, молчаливей — Ложится по долине тень!..

Примечание:

Автографы (2) — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 1 об. и 2.

Печатается по первому автографу (л. 1 об.) с синтаксическим оформлением второго автографа (л. 2). См. «Другие редакции и варианты». С. 229.

Первая публикация — Галатея. 1830. Ч. XV. № 22. С. 41, с подписью «Ф. Тютчев», цензурная помета — 27 мая 1830 г. Затем — РА. 1879. Вып. 5. С. 124; ННС. С. 13; Изд. СПб., 1886. С. 35; Изд. 1900. С. 69.

Автограф (л. 1 об.), л. 8°. Скоропись на бумаге с водяными знаками «In Tolz», без исправлений. В левом верхнем углу пагинация «10» синим карандашом рукой И.С. Гагарина. Стихотворение имеет авторское заглавие: «Вечер». На л. 1 лиц. автограф стих. «14-ое Декабря 1825».

Другой автограф (л. 2), л. 8°. Написано «парадным» почерком. Имеет авторское заглавие: «Вечер». Над заглавием пагинация «30» черными чернилами рукой С.Е. Раича. В левом верхнем углу пагинация «107» рукой И.С. Гагарина. На л. 2 об. автограф стих. «Полдень» (Л. Г.).

Текст стихотворения на л. 2 выполнен тщательно и ясно, расставлены свойственные Тютчеву знаки препинания: тире в конце 2, 6, 7-й строк, многоточие в конце 4-й, восклицательный знак и многоточие в конце 8-й строки; авторские знаки передают незавершенность, продолжительность эмоции, недоговоренность, в то же время восклицательная интонация в последней строке, сочетающаяся с картиной молчаливого движения ложащейся тени, особенно выразительна и характерна для поэта (ср. с последней строкой стих. «Поток сгустился и тускнеет…» — «Ключа таинственного шепот!» (см. коммент. С. 395) — восклицание в тишине, как бы шепотом.

Вариант, записанный на л. 1 об., не оформлен в синтаксическом отношении, тире стоят лишь в конце 3-й и 5-й строк, запятая — в конце 2-й, другие авторские знаки в конце строк отсутствуют. Иной вариант 3-й и 4-й строки: «Как шорох стаи журавлиной — / И в шуме листьев замер он». Этот вариант более выразительный: от летящей стаи скорее слышен «шорох», чем «шум»; образ «звучные листья» также содержит преувеличение; вариант «в шуме листьев» более простой и строгий.

Возможно предположительно датировать «Вечер» концом 1825 г. или 1826-м годом.

В Галатее принят первый вариант (л. 2), здесь 3-я строка — «Как шум от стаи журавлиной», 4-я — «и в звучных листьях замер он!..». Тютчевское тире в конце строк сохраняется во 2-м и в 7-м стихах, восклицательный знак с многоточием — в конце 4-го и 8-го стихов.

В ННС и в последующих Изд. 1886 и Изд. 1900 — один и тот же вариант (л. 1 об.), который можно считать вторым, но в 6-й строке- «Светлея, не колышет день», по-видимому, тютчевский неологизм «не колыхнет» не был принят. Однако тютчевский синтаксис в значительной степени сохраняется — во всех названных изданиях стоят тире в конце 2, 6, 7-й строк и добавлено — в конце 3-й; не сохранены выразительные многоточия в конце 4-й и 8-й строк и восклицательный знак в конце стихотворения. В Изд. 1900 особенности тютчевского синтаксиса не воспроизводятся.

Фёдор Иванович Тютчев

Как тихо веет над долиной Далекий колокольный звон, Как шум от стаи журавлиной,- И в звучных листьях замер он.

Как море вешнее в разливе, Светлея, не колыхнет день,- И торопливей, молчаливей Ложится по долине тень.

Тема природных зарисовок, преобладающая в лирике Тютчева, приобретает особую трактовку: она неотделима от философских размышлений автора. Пейзажные картины, служащие источником мыслей и впечатлений, представлены в динамике, противоборстве, трансформации.

«Вечер», создание которого относят к 1825—1829 гг., начинается с «фирменной» лексической анафоры «Как». Функция стилистической фигуры, задействованной в разных эпизодах поэтического текста, изменчива: в первой строке она передает авторскую заинтересованность, в последующих — организует сравнение.

«Колокольный звон» — . Звуковая доминанта отличается мелодичностью и приглушенностью: источник звона находится далеко, и до лирического «я» доходят лишь его отголоски. Интересно, что звуковая волна подобна дуновению ветра: она «веет» над открытым пространством «долины» и угасает, замирая в листве деревьев. Последняя наделяется оригинальным эпитетом, который также ассоциируется с фонетическим эффектом.

Первое из сравнений уподобляет далекий звон «шуму от стаи журавлиной». Показателен выбор лексемы «шум»: в авторской версии она получает дополнительное значение, связанное с приятным, гармоничным характером звука. «Шум» является средством выражения основного акустического образа.

Во втором катрене на смену фонетическим приемам приходят изобразительные. Начальное двустишие сообщает о неподвижности окружающей природы. Спокойствие погожего дня сравнивается с разливом весенних вод. Финальные строки посвящены наступающему вечеру: появление теней знаменует приход сумерек. Антитеза между дневным и вечерним пейзажами организуется по признаку пассивности и активности. В отличие от неизменной, будто застывшей картины дня, грядущая ночь несет череду трансформаций. Для ее характеристики применяются два наречия в сравнительной степени: «торопливей» и «молчаливей».

Умиротворенное настроение лирического субъекта отражают формальные особенности стихотворения: классический размер четырехстопного ямба, звукопись с опорой на гласные «о», «э», «и».

В тот же период появилось другое произведение со сходной тематикой — «Летний вечер». Художественное пространство этого творения содержит ночную картину звездного неба. Темнота и прохлада приносят долгожданное «освобождение от зноя» и таинственный «сладкий трепет», охватывающий природу.

Есть в светлости осенних вечеров Умильная, таинственная прелесть: Зловещий блеск и пестрота дерев, Багряных листьев томный, легкий шелест, Туманная и тихая лазурь Над грустно-сиротеющей землею, И, как предчувствие сходящих бурь, Порывистый, холодный ветр порою, Ущерб, изнеможенье — и на всем Та кроткая улыбка увяданья, Что в существе разумном мы зовем Божественной стыдливостью страданья.

Октябрь 1830

Тест по стихотворению

- Вопрос 1 из 7

В каком году Ф. И. Тютчев написал стихотворение «Осенний вечер»?

Начать тест(новая вкладка)

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

- Ирина Бакулина

7/7

- Анна Винникова

7/7

- Ветлужских Катя

7/7

- Злата Касаткина

7/7

О произведении

Автор: Тютчев Ф.И. |

Дата публикации: 1830 | Форма произведения: поэзия |

Жанр: лирический, философский | Время событий: XIX век | Место событий: Россия | В школе: 8 класс | Возраст: подростки | Время чтения: до 1 часа | Главные герои: образ осени, лирический герой Темы: смысл жизни, человек и природа

Есть в светлости осенних вечеров

Умильная, таинственная прелесть:

Зловещий блеск и пестрота дерев,

Багряных листьев томный, легкий шелест,

Туманная и тихая лазурь

Над грустно-сиротеющей землею,

И, как предчувствие сходящих бурь,

Порывистый, холодный ветр порою,

Ущерб, изнеможенье – и на всем

Та кроткая улыбка увяданья,

Что в существе разумном мы зовем

Божественной стыдливостью страданья.

Краткое содержание

В творчестве Федора Ивановича Тютчева, которого заслуженно называют «певцом природы», значительное место занимает пейзажная лирика. Поэт обладал способностью не только достоверно изобразить картину, но и вызвать у читателя эмоциональный отклик при восприятии того или иного природного явления. Проживая длительное время за границей, Тютчев постоянно поддерживал духовную связь с родиной, не переставая воссоздавать в своих произведениях очарование русской природы. По-видимому, немецкая осень 1830 года вызвала у него такой прилив вдохновения и воспоминаний, что он посвятил этому свое очередное стихотворение.

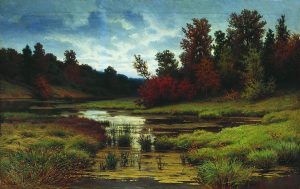

“Осень”. Художник Е. Волков. 1890

Сюжет, как таковой, здесь отсутствует, перед читателем разворачивается картина безмолвного осеннего вечера, когда вся природа находится в ожидании наступающего оцепенения. «Таинственная прелесть» заключается в зловещем блеске деревьев, усыпанных пестрой листвой, очаровывающей призывным шелестом. Сквозь сгущающийся туман проглядывает небесная лазурь, и вся эта мистическая картина разворачивается над «грустно-сиротеющей землею».

Природа словно предчувствует наступление «сходящих бурь», когда свирепый и жгучий ветер начинает ломать ветви деревьев и срывать с них последнюю листву. Изменения в природе напоминают герою человеческую жизнь. Осеннюю пору можно сравнить с наступлением духовной зрелости, обретением жизненного опыта и мудрости, поэтому в стихотворении нет ноток уныния и безнадежности, вместо них сквозит лишь легкая грусть.

Анализ

История создания

Стихотворение было написано в октябре 1830 года, в Мюнхене, во время выполнения Ф.И. Тютчевым дипломатической миссии. Под впечатлением от картин осеннего пейзажа, который вызывал у поэта ностальгические чувства, он сочинил это проникнутое светлой грустью, лирическое произведение.

Персонажи и образы

Осень является центральным образом, в котором переплетаются восхищение и грусть. Лирический герой видит в этом не простое изменение в природе, а воплощение собственных переживаний. «Грустно-сиротеющая земля» подразумевает и увядающую природу, и угасание молодости, утрату душевных порывов и былого воодушевления. Печаль, навеянная осенней картиной, смиренно воспринимается героем как неизбежность, после которой последует возрождение. Осень – в самой душе поэта, она является отражением его внутреннего состояния. В этом для автора и состоит неразрывная связь человека и природы.

Немаловажную роль в стихотворении играют и эпизодические образы, которые представляют собой выразительные детали общей картины осеннего вечера: «туманная лазурь», «порывистый холодный ветер», «пестрота деревьев», «легкий шелест» багряных листьев. Природа полна зловещего блеска, который нужно воспринимать, как ее последнее сопротивление наступающим зимним бурям. Прощальное буйство красок органично завершает картину наступившего осеннего вечера.

Композиция

Стихотворение представляет собой завершенную лирическую зарисовку, состоящую из одной строфы в двенадцать строк. По смыслу оно делится на три части. Первая часть посвящена описанию осеннего пейзажа, которым восхищается автор от лица героя. Во второй части раскрывается тема неизбежного угасания природы, которое накладывает отпечаток на его внутреннее состояние. Прочная связь окружающего мира и человека отражена в третьей части стихотворения.

Жанр

Несмотря на романтическое направление произведения, в нем просматриваются элементы, присущие реализму: таинственное очарование осеннего вечера сменяется натуралистическими образами предвестников зимы (порывистый холодный ветер). По жанру стихотворение принадлежит к пейзажной лирике философского содержания на тему человека и природы.

Размер и средства художественной выразительности

При написании стихотворения использовался пятистопный ямб с перекрестной (АБАБ) рифмой и чередованием мужских и женских слогов.

Для отображения очарования осеннего пейзажа, а также философской глубины произведения автор использовал большую палитру средств художественной выразительности. Образные эпитеты, органично входящие в состав олицетворений, указывают на связь природы и человеческой жизни: «зловещий блеск дерев», «томный легкий шелест» листьев, «грустно-сиротеющая земля», «кроткая улыбка увяданья».

Воображение читателя разыгрывается при помощи отточенных метафор: «божественная стыдливость страданья», «светлость осенних вечеров». Реалистические сравнения позволяют ощутить скорое наступление зимы: «предчувствие сходящих бурь», «порывистый, холодный ветр».

Проблематика и основная идея произведения

Главная проблема, озвученная автором – неотвратимость скоротечности бытия, которое неспособно остановить никакое усилие воли. Человек лишен возможности постоянно пребывать в состоянии молодости, расцвета и подъема. Вслед за этим неминуемо следует спад, влекущий за собой старение. Эту закономерность нельзя ни опровергнуть, ни предотвратить, ее нужно принять как данность и продолжать жить дальше.

Несмотря на это положение, находящийся в «предчувствии сходящих бурь» герой, способен ощущать радость от каждого мгновения, от малейшего изменения, происходящего в живой природе. Ведь, вступающий в осеннюю пору своей жизни человек, оставил позади многие испытания, обогатился бесценным опытом и, самое главное, не утратил жизнелюбия и способности ценить драгоценные моменты, отпущенные ему на этой земле.

Все произведения автора

- • Silentium!

- • Весенние воды

- • Весенняя гроза

- • Есть в осени первоначальной…

- • Еще земли печален вид…

- • Зима недаром злится…

- • Как весел грохот летних бурь…

- • Как хорошо ты, о море ночное…

- • Летний вечер

- • Листья

- • Нам не дано предугадать…

- • Не то, что мните вы, природа…

- • Неохотно и несмело…

- • О. как убийственно мы любим…

- • Она сидела на полу…

- • Осенний вечер

- • Последняя любовь

- • С поляны коршун поднялся…

- • Смотри, как роща зеленеет…

- • Тени сизые смесились…

- • Умом Россию не понять…

- • Фонтан

- • Цицерон

- • Чародейкою зимою…

- • Эти бедные селенья…

- • Я встретил Вас…

Ирина Зарицкая | Просмотров: 3.3k

«Анализ стихотворения Тютчева «Осенний вечер»»

Сочинение

Федор Иванович Тютчев как художник сложился на рубеже 20—30-х годов XIX столетия. Уже первые его стихотворения, написанные в эту пору,— «Бессонница», «Летний вечер», «Весенние воды».

«Осенний вечер» — были признаны подлинными шедеврами русской поэзии. Лирика Тютчева пронизана острым чувством трагизма, напряженной и страстной мыслью, отмечена глубиной философских раздумий. Художественный образ природы конкретно зрим, отмечен печатью романтического чувства. Ф. И. Тютчев еще в пору молодости, в 1836 году, написал стихотворение «Зима недаром злится…». Борьба зимней стужи и весны представлена как действия сказочных существ: злой ведьмы-Зимы и молодой румяной Весны. Поэт воссоздал картину природы в духе народных олицетворений. Радостные ритмы соответствуют светлому строю народных веснянок. Благодаря большому количеству эмоционально окрашенных глаголов стихотворение чрезвычайно динамично:

* Зима еще хлопочет

* И на Весну ворчит,

* Та ей в глаза хохочет

* И пуще лишь шумит…

Общепризнанна чуткость Ф. И. Тютчева к русскому языку, способность глубоко и точно передать в своих Стихах тончайшие оттенки мыслей и чувств.