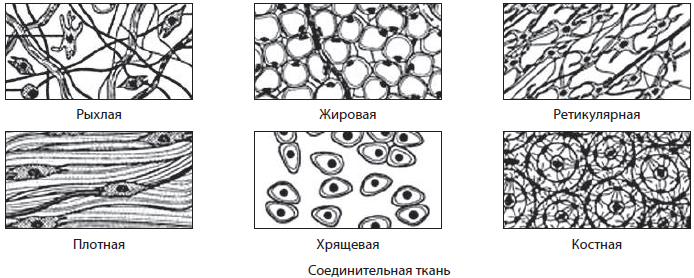

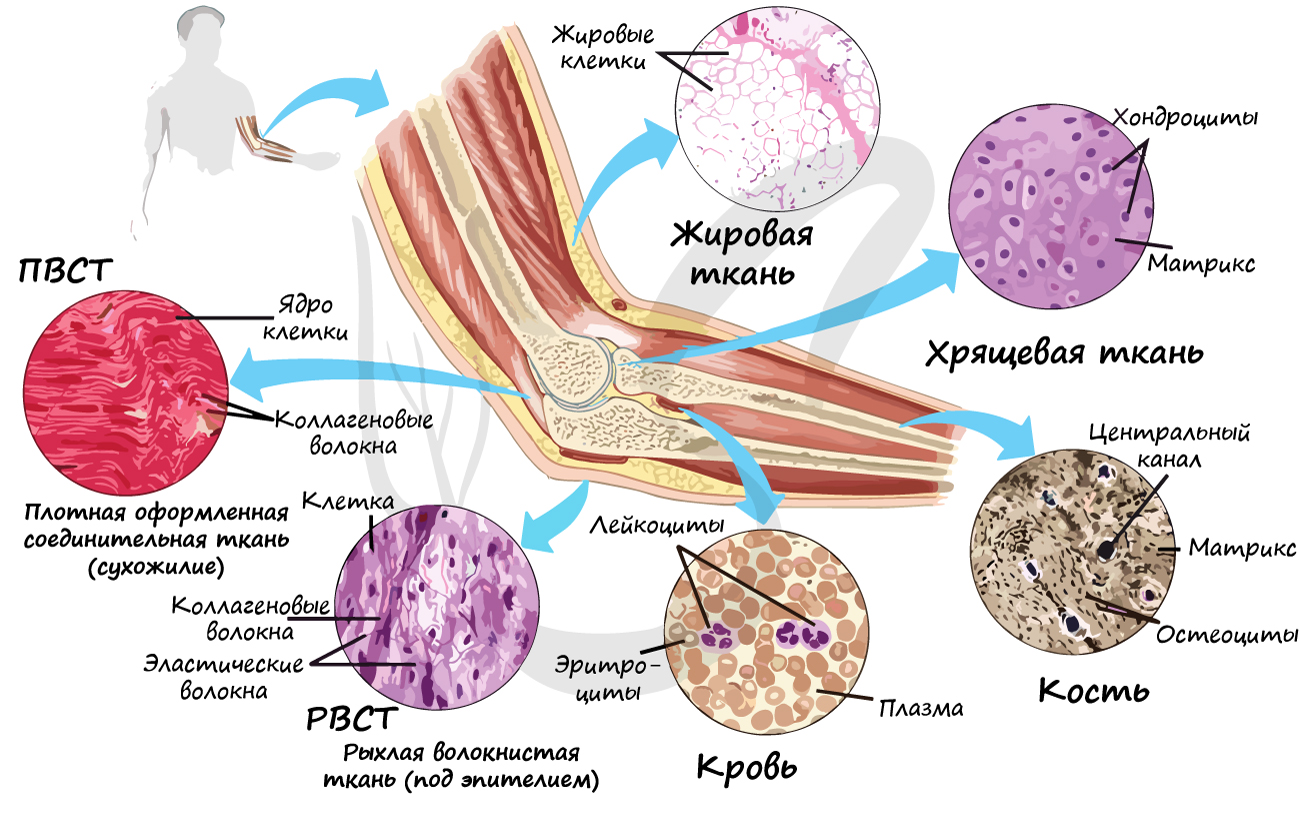

Группа соединительных тканей объединяет собственно соединительные ткани (РВСТ и ПВСТ), соединительные ткани со

специальными свойствами (ретикулярная, жировая, слизистая, пигментная), скелетные соединительные ткани (хрящевая и костная).

В рамках школьного курса к соединительным тканям относят жидкую подвижную кровь, строение которой мы изучим в разделе «Кровеносная система».

Что же общего между жидкой подвижной кровью и плотной неподвижной костью? Общим оказываются три основополагающих признака соединительных тканей:

- Хорошо развито межклеточное вещество

- Наличие разнообразных клеток

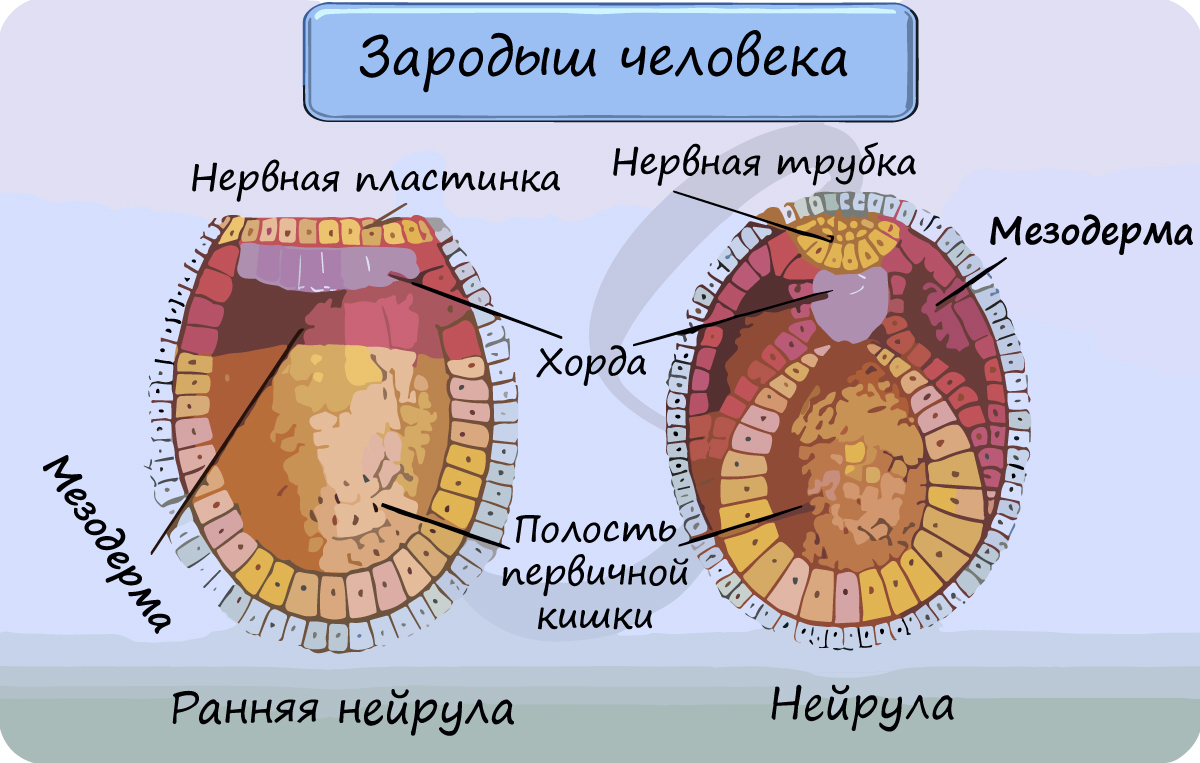

- Общее происхождение — из мезенхимы (которая развивается из мезодермы)

Межклеточное вещество соединительных тканей состоит из волокон и основного аморфного вещества (неволокнистый компонент). Волокна могут быть коллагеновыми, эластическими и ретикулярными.

Очевидно, что соединительная ткань образована тремя компонентами: клетки, волокна, основное аморфное вещество.

Собственно соединительные ткани

Собственно соединительные ткани объединяет то, что они содержат коллагеновые волокна (одни или вместе с эластическими), не отличаются высоким содержанием минеральных соединений.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань (РВСТ) содержит клетки разной формы: фибробласты (юные), фиброциты (зрелые). РВСТ

содержится во всех внутренних органах (образует строму большинства органов), она располагается по ходу прохождения кровеносных, лимфатических сосудов и нервов,

образует соединительнотканные прослойки, сосочковый слой дермы.

Особенности рыхлой волокнистой соединительной ткани: преобладает основное аморфное вещество (отсюда «рыхлая», не плотная), коллагеновые и эластические волокна лежат произвольно, не ориентированы в одном направлении.

Обратите внимание на название клеток: фибробласты, фиброциты — эти слова происходят от (лат. fibra — волокно). В

соединительных тканях имеются три основных типа волокон:

- Коллагеновые — обеспечивают механическую прочность

- Эластические — обуславливают гибкость тканей

- Ретикулярные — образуют ретикулярные сети, служащие основой многих органов (печень, костный мозг)

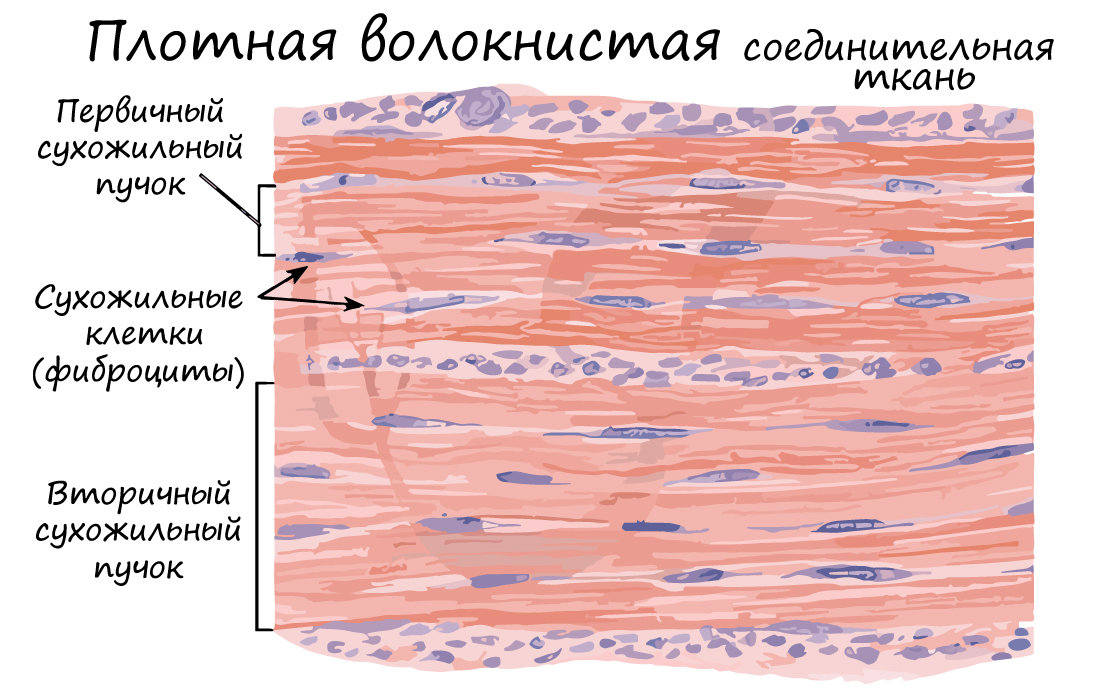

Плотная волокнистая соединительная ткань (ПВСТ) отличается преобладанием волокон (в основном коллагеновых) над клетками (отсюда термин — плотная).

Волокна могут быть ориентированы в одном направлении (оформленная ПВСТ) или нет (неоформленная ПВСТ).

Неоформленной ПВСТ образован сетчатый (глубокий) слой дермы. Оформленной ПВСТ образованы связки, сухожилия, фасции мышц, капсулы внутренних органов.

Соединительные ткани со специальными свойствами

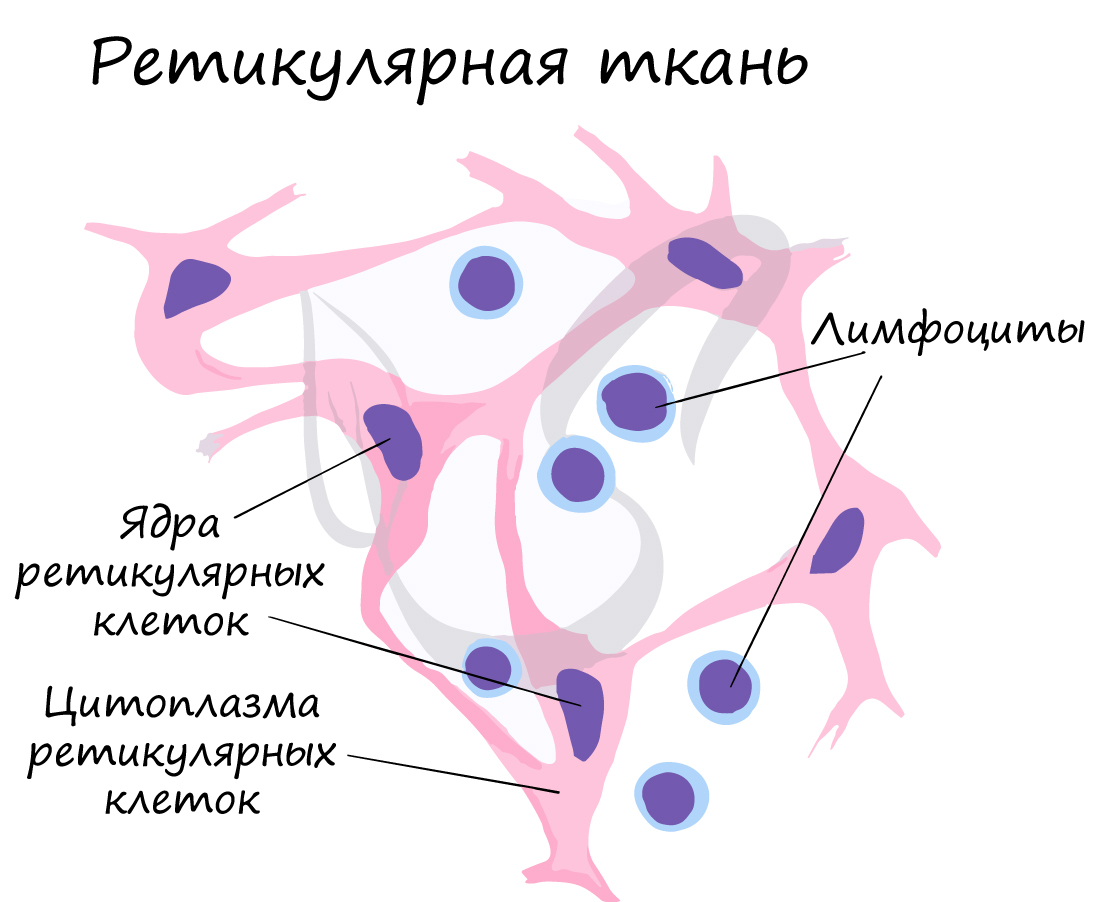

Ретикулярная ткань (от лат. reticulum — сетка) образует строму (опорную структуру) кроветворных и иммунных органов. Состоит из отростчатых ретикулярных клеток и ретикулярных волокон, объединенные в сетевидную структуру.

Ретикулярная ткань является компонентом более сложных кроветворных тканей — миелоидной и лимфоидной. Здесь

зарождаются все клетки кровеносной и иммунной систем, ретикулярная ткань создает микроокружение, необходимое для такого развития.

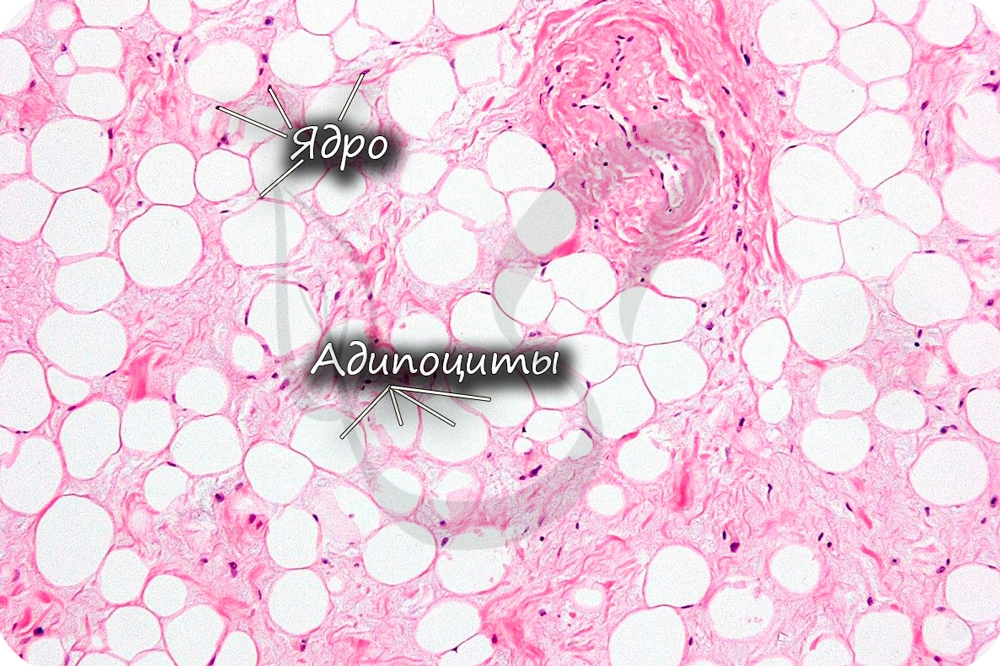

Жировая ткань состоит из скопления жировых клеток (адипоцитов — от лат. adipis — жир + cytos — клетка). Скопления адипоцитов образуют подкожную жировую клетчатку, большой и малый сальники, капсулы внутренних органов (почек), желтый костный мозг в диафизах костей.

Функции жировой ткани:

- Жировая ткань создает резервный запас питательных веществ, накапливает жиры (липиды — от греч. lípos — жир).

- Секретирует гормоны — эстроген, лептин.

- Обеспечивает теплоизоляцию

- Предупреждает повреждения внутренних органов (защитная функция).

Слизистая (студенистая) ткань встречается в норме только между плодными оболочками и в составе пупочного канатика зародыша. Ее относят к эмбриональным тканям, на постэмбриональном этапе развития она отсутствует.

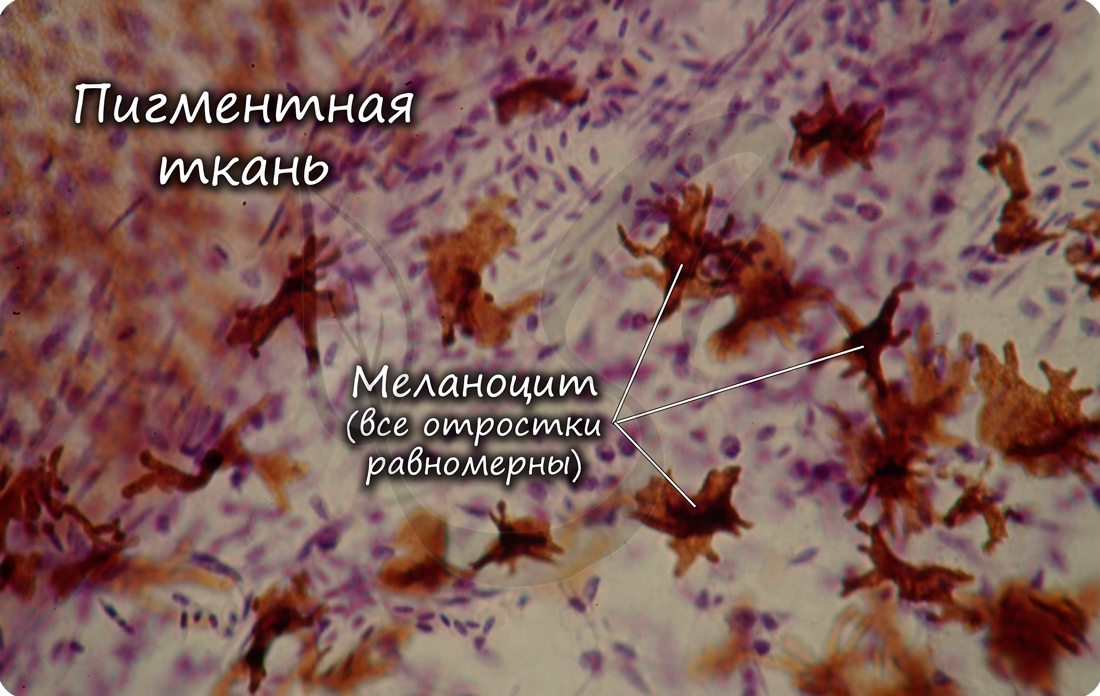

Пигментная ткань отличается большим скоплением пигментных клеток — меланоцитов (от греч. melanos — «чёрный»),

развита на отдельных участках тела: в радужке глаза, вокруг сосков молочных желез.

Скелетные соединительные ткани

К скелетным тканям относятся хрящевая и костная ткани, которые создают опорно-двигательный аппарат, выполняют защитную, механическую и опорную функции, принимают активное участие в минеральном обмене (обмен кальция, фосфора). Играют формообразующую роль в процессе эмбриогенеза и постэмбрионального развития (на месте многих будущих костей вначале образуется хрящ).

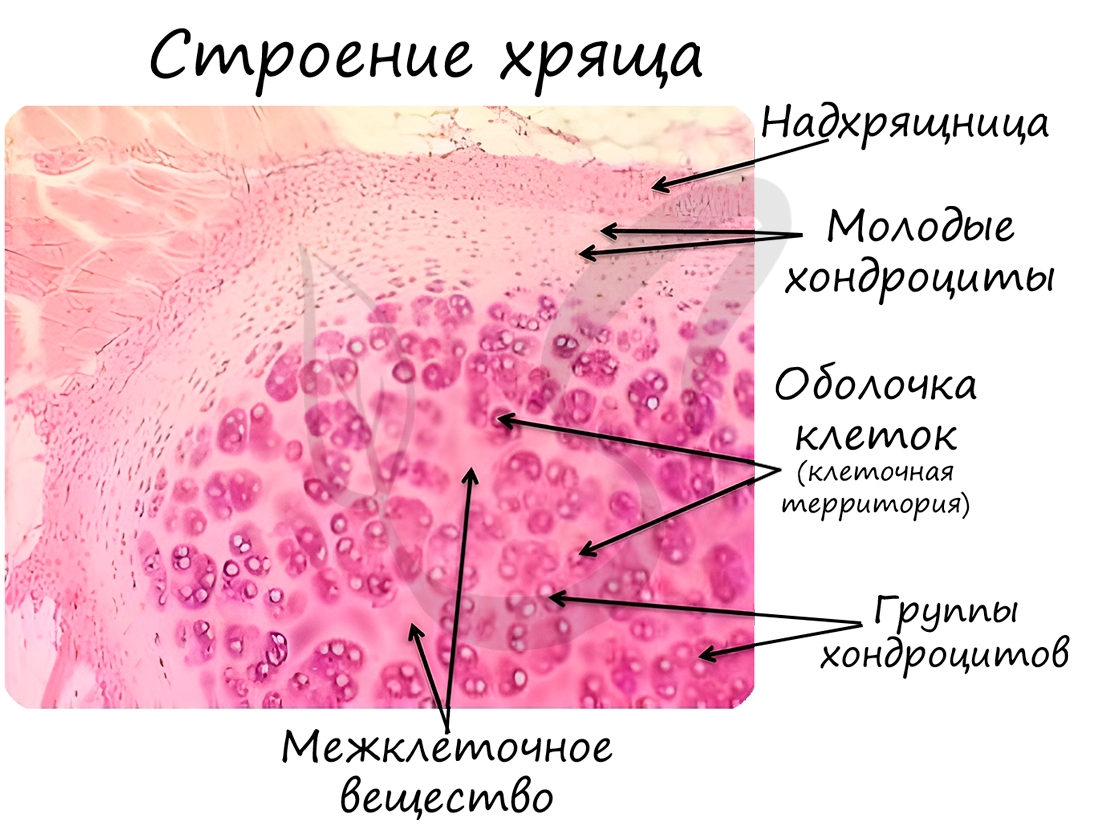

Хрящевая ткань состоит из молодых клеток — хондробластов, зрелых — хондроцитов (от греч. chondros — хрящ). Межклеточное вещество хрящевой ткани на 4-7% состоит из минеральных соединений,

упругое, содержит много воды (особенно в молодом возрасте). С течением времени воды в хряще становится меньше и его функция

постепенно нарушается.

В хрящевой

ткани, как и в эпителии, отсутствуют кровеносные сосуды, благодаря чему хрящи отлично приживаются после пересадки. Во многих случаях хрящ покрыт надхрящницей — волокнистой соединительной тканью, которая участвует в росте и питании хряща, которое происходит диффузно.

Хрящевая ткань может быть 3 видов: гиалиновая, эластическая и волокнистая.

Гиалиновая хрящевая ткань образует суставные поверхности костей, метафизы трубчатых костей в период их роста, хрящи воздухоносных путей (гортани, трахеи и крупных бронхов), передние отделы ребер. Эластическая хрящевая ткань образует ушные раковины, хрящи носа, средних бронхов, надгортанник. Волокнистая хрящевая ткань формирует межпозвоночные диски.

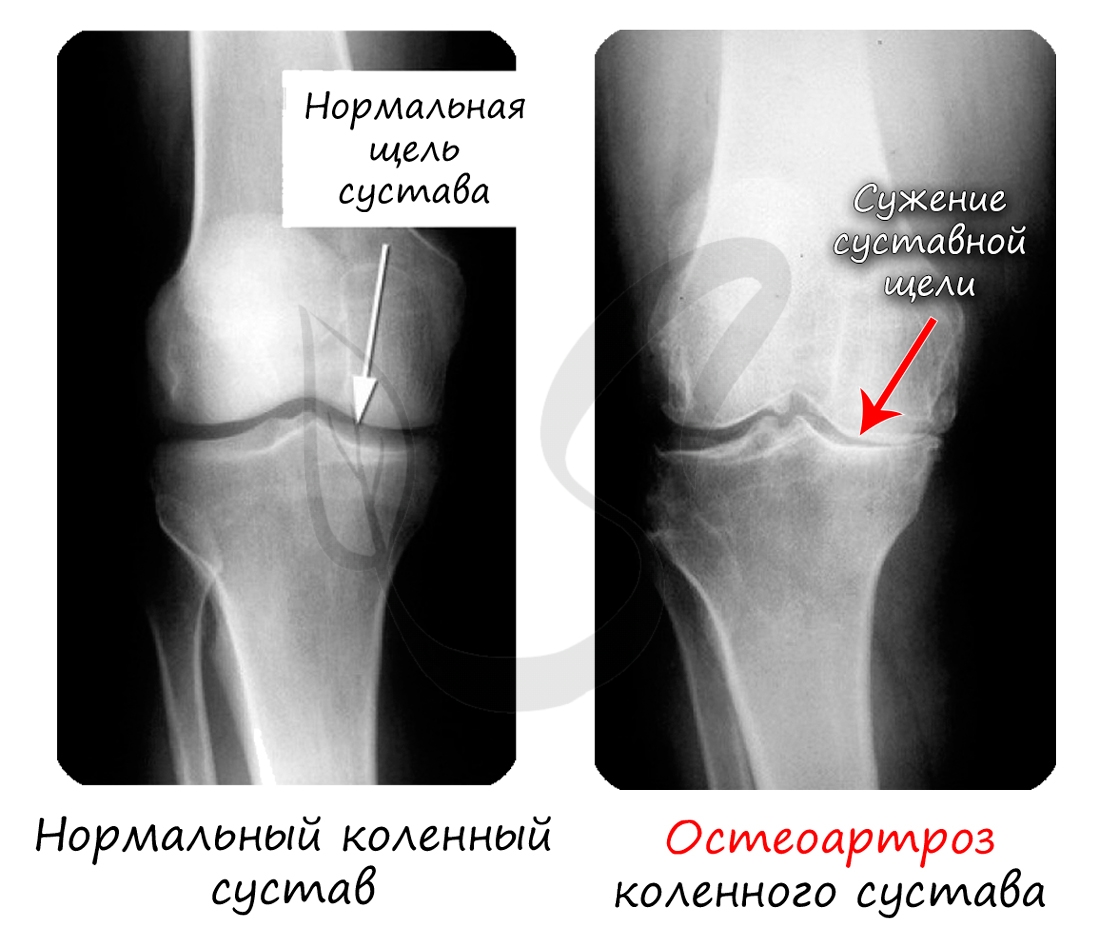

Хрящевая ткань выстилает поверхность костей в месте образования суставов. При нарушении в ней обменных процессов хрящевая ткань начинает

заменяться костной, что сопровождается скованностью и болезненностью движений, возникает артроз.

Костная ткань состоит из клеток и хорошо развитого межклеточного вещества, пропитанного минеральными солями (составляют около 60-70%),

преобладающим из которых является фосфат кальция Ca3(PO4)2.

В костной ткани активно идет обмен веществ, интенсивно поглощается кислород. Кости — это вовсе не что-то безжизненное, в них постоянно

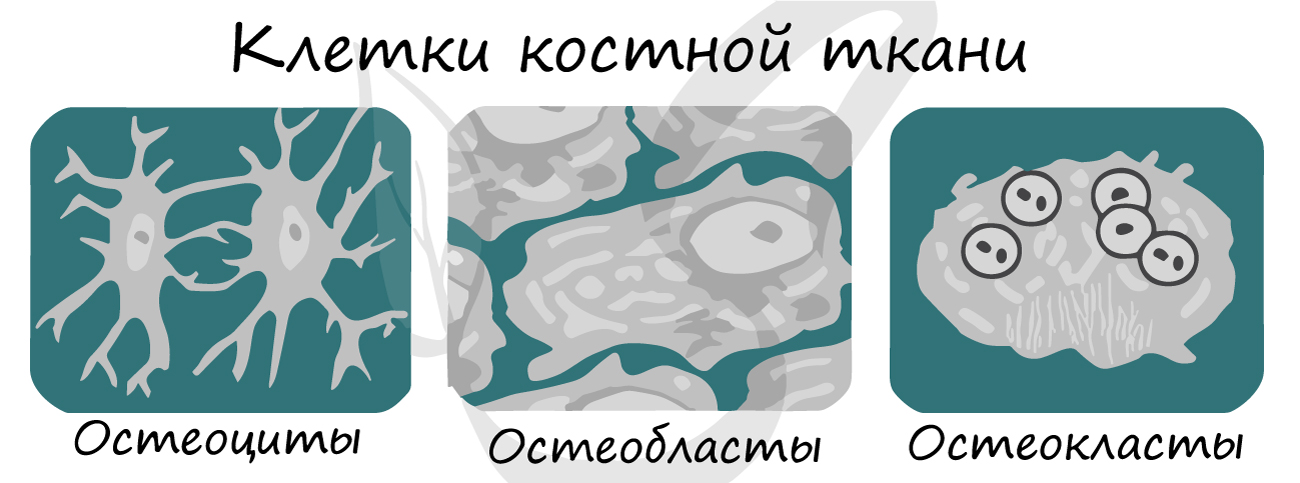

появляются новые и отмирают старые клетки. В кости можно обнаружить следующие типы клеток:

- Остеобласты (др.-греч. osteo — кость) — молодые клетки

- Остеоциты — зрелые клетки (от греч. osteon — кость и греч. cytos — клетка)

- Остеокласты (от греч. klastos — разбитый на куски, раздробленны) — отвечают за обновление кости, разрушают старые клетки

Остеокласт (образуется путем слияния клеток, постклеточная структура — симпласт) — фагоцитарно активен, способен разрушать костное вещество.

Разрушение (резорбция) костной ткани — необходимая составная часть перестройки структуры кости, которая происходит в течение всей жизни.

Принципиальное отличие большинства костей от хрящей — наличие сосудов. Ткань, окружающая кость снаружи, — надкостница, содержит остеобласты и остеокласты. От сосудов надкостницы отходят многочисленные ветви, которые направляются внутрь кости и питают ее.

Кость растет в ширину за счет деления клеток надкостницы, в длину — за счет деления клеток эпифизарной пластинки (хрящевой пластинки роста).

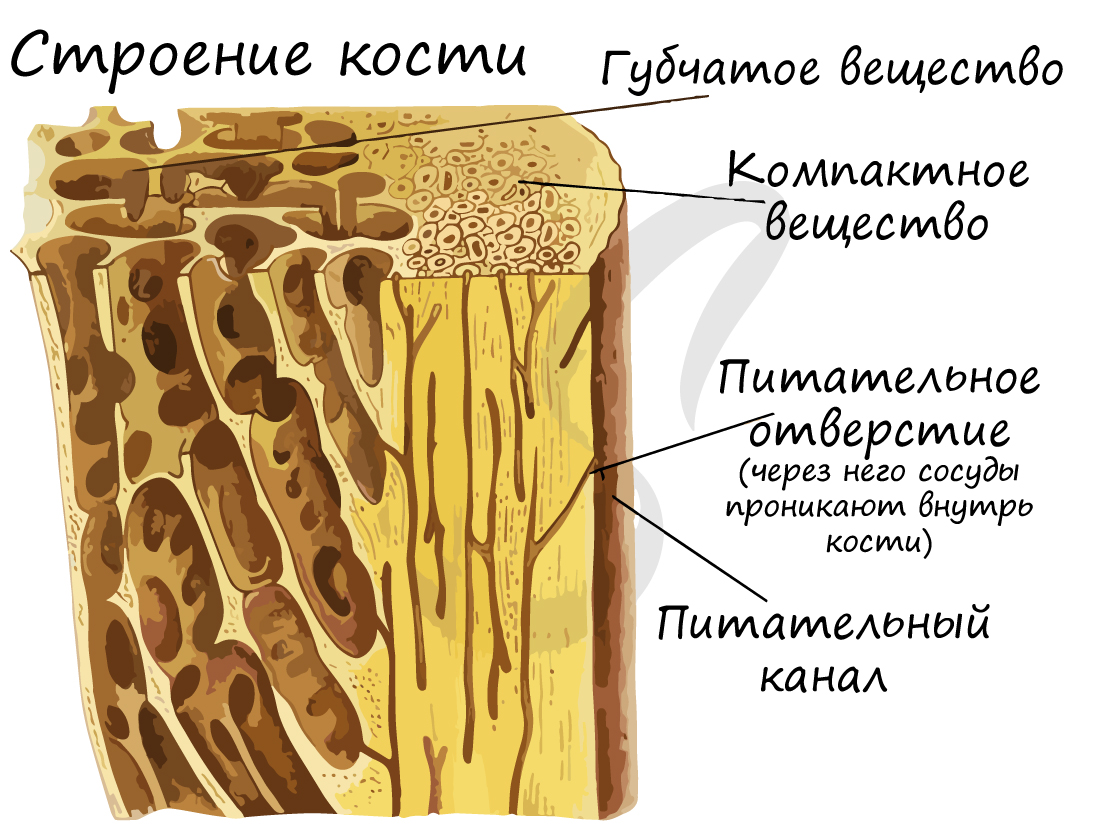

Кость состоит из компактного и губчатого вещества.

Губчатое костное вещество образуют костные пластинки, которые объединяются в трабекулы (имеют форму дуг/арок). Губчатое вещество образует внутренние части губчатых и плоских костей, эпифизы трубчатых костей, внутренний слой диафиза. Содержит орган кроветворение — красный костный мозг.

Компактное вещество почти не имеет промежутков, костные пластинки имеют концентрическую форму (полые цилиндры, вложенные друг в друга). Компактное вещество образует поверхности плоских и губчатых костей, поверхностный слой эпифиза и основную часть диафиза.

Структурной единицей компактного вещества является остеон (Гаверсова система). В Гаверсовом канале, расположенном в центре

остеона, проходят кровеносные сосуды — источник питания для костной ткани. По краям канала лежат юные клетки, остеобласты, и

стволовые клетки. Вокруг канала лежат соединенные друг с другом остеоциты, образующие пластинки.

Кость состоит из двух компонентов:

- Неорганический (минеральный) компонент костной ткани (60-70%)

- Органический компонент костной ткани (10-20%)

Межклеточное вещество костной ткани содержит коллагеновые волокна, которые пропитаны минеральными солями, главным

образом — фосфатом кальция Ca3(PO4)2 и кристаллами гидроксиапатита.

Минеральный компонент обеспечивает прочность кости. Благодаря нему костная ткань выполняет опорную функцию и способна выдерживать значительные нагрузки.

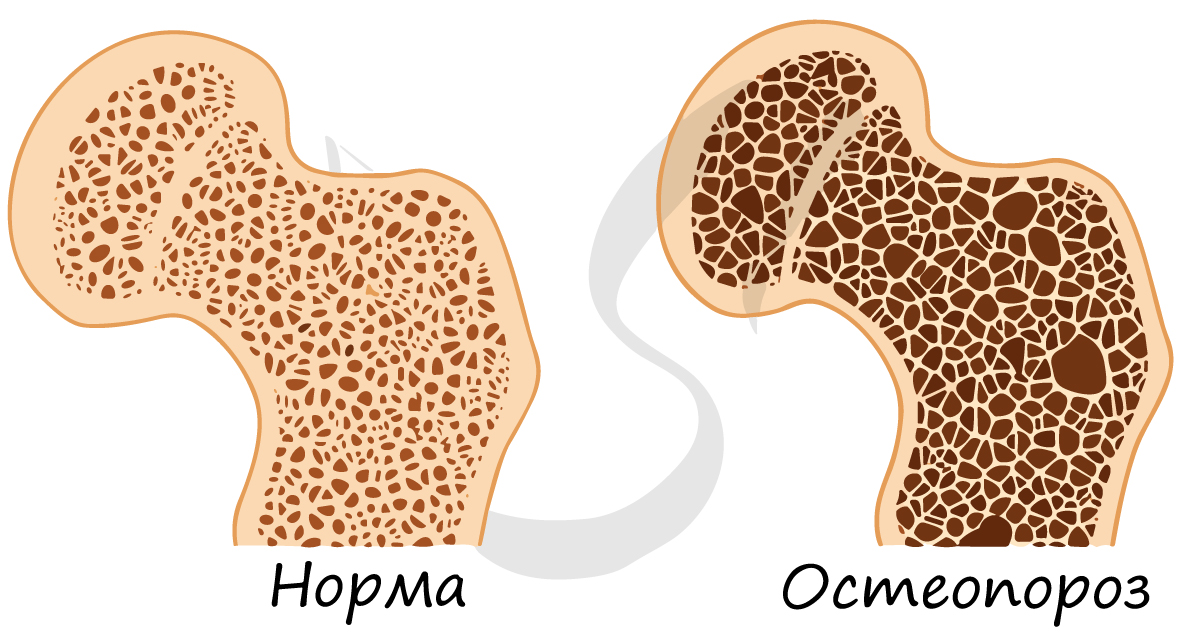

С возрастом содержание минерального компонента уменьшается (как и другого — органического компонента), в результате кость становится более ломкой и хрупкой, возникает

склонность к переломам. Истончение костной ткани называется остеопороз (от греч. osteon — кость + греч. poros — пора).

Органический компонент представлен белками (коллаген — фибриллярный белок), липидами (жирами). Он обеспечивает эластичность кости — способность сопротивляться сжатию, растяжению.

Если провести мацерацию кости (химический опыт) — обработать кость сильными кислотами с целью ее деминерализации, то она станет настолько гибкой, что ее можно завязать в узел. Это возможно благодаря тому, что после опыта в костях остается только органический компонент — все соли растворяются (неорганический компонент исчезает).

Органический компонент превалирует в костях новорожденных. Их кости очень эластичные. Постепенно минеральные соли накапливаются, и кости становятся твердыми, способными выдержать значительные физические нагрузки.

Происхождение

Соединительные ткани развиваются из мезодермы — среднего зародышевого листка. Более точно — из мезенхимы, которая развивается из мезодермы.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Ткань как совокупность клеток и межклеточного вещества. Типы и виды тканей, их свойства. Межклеточные взаимодействия.

В организме взрослого человека различают около 200 типов клеток. Группы клеток, имеющие одинаковое или сходное строение, связанные единством происхождения и приспособленные к выполнению определенных функций, образуют ткани. Это следующий уровень иерархической структуры организма человека – переход с клеточного уровня на тканевой (смотри рисунок 1.3.2).

Любая ткань представляет собой совокупность клеток и межклеточного вещества, которого может быть много (кровь, лимфа, рыхлая соединительная ткань) или мало (покровный эпителий).

|

Ткань = клетки + межклеточное вещество |

|||

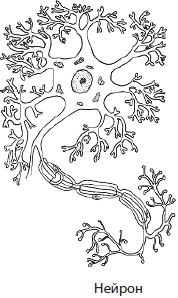

Клетки каждой ткани (и некоторых органов) имеют собственное название: клетки нервной ткани называются нейронами, клетки костной ткани – остеоцитами, печени – гепатоцитами и так далее.

Межклеточное вещество химически представляет собой систему, состоящую из биополимеров в высокой концентрации и молекул воды. В нем расположены структурные элементы: волокна коллагена, эластина, кровеносные и лимфатические капилляры, нервные волокна и чувствительные окончания (болевые, температурные и другие рецепторы). Это обеспечивает необходимые условия для нормальной жизнедеятельности тканей и выполнения ими своих функций.

Всего выделяют четыре типа тканей: эпителиальную, соединительную (включая кровь и лимфу), мышечную и нервную (смотри рисунок 1.5.1).

Эпителиальная ткань, или эпителий, покрывает тело, выстилает внутренние поверхности органов (желудка, кишечника, мочевого пузыря и других) и полостей (брюшной, плевральной), а также образует большинство желез. В соответствии с этим различают покровный и железистый эпителий.

Покровный эпителий (вид А на рисунке 1.5.1) образует пласты клеток (1), тесно – практически без межклеточного вещества – прилегающие друг к другу. Он бывает однослойным или многослойным. Покровный эпителий является пограничной тканью и выполняет основные функции: защита от внешних воздействий и участие в обмене веществ организма с окружающей средой – всасывание компонентов пищи и выделение продуктов обмена (экскреция). Покровный эпителий обладает гибкостью, обеспечивая подвижность внутренних органов (например, сокращения сердца, растяжение желудка, перистальтику кишечника, расширение легких и так далее).

Железистый эпителий состоит из клеток, внутри которых находятся гранулы с секретом (от латинского secretio – отделение). Эти клетки осуществляют синтез и выделение многих веществ, важных для организма. Путем секреции образуются слюна, желудочный и кишечный сок, желчь, молоко, гормоны и другие биологически активные соединения. Железистый эпителий может образовывать самостоятельные органы – железы (например, поджелудочная железа, щитовидная железа, железы внутренней секреции, или эндокринные железы, выделяющие непосредственно в кровь гормоны, выполняющие в организме регулирующие функции и другие), а может являться частью других органов (например, железы желудка).

Соединительная ткань (виды Б и В на рисунке 1.5.1) отличается большим разнообразием клеток (1) и обилием межклеточного субстрата, состоящего из волокон (2) и аморфного вещества (3). Волокнистая соединительная ткань может быть рыхлой и плотной. Рыхлая соединительная ткань (вид Б) присутствует во всех органах, она окружает кровеносные и лимфатические сосуды. Плотная соединительная ткань выполняет механическую, опорную, формообразующую и защитную функции. Кроме того, существует еще очень плотная соединительная ткань (вид В), из нее состоят сухожилия и фиброзные мембраны (твердая мозговая оболочка, надкостница и другие). Соединительная ткань не только выполняет механические функции, но и активно участвует в обмене веществ, выработке иммунных тел, процессах регенерации и заживления ран, обеспечивает адаптацию к меняющимся условиям существования.

К соединительной ткани относится и жировая ткань (вид Г на рисунке 1.5.1). В ней депонируются (откладываются) жиры, при распаде которых высвобождается большое количество энергии.

Важную роль в организме играют скелетные (хрящевая и костная) соединительные ткани. Они выполняют, главным образом, опорную, механическую и защитную функции.

Хрящевая ткань (вид Д) состоит из клеток (1) и большого количества упругого межклеточного вещества (2), она образует межпозвоночные диски, некоторые компоненты суставов, трахеи, бронхов. Хрящевая ткань не имеет кровеносных сосудов и получает необходимые вещества, поглощая их из окружающих тканей.

Костная ткань (вид Е) состоит их костных пластинок, внутри которых лежат клетки. Клетки соединены друг с другом многочисленными отростками. Костная ткань отличается твердостью и из этой ткани построены кости скелета.

Разновидностью соединительной ткани является и кровь. В нашем представлении кровь – это нечто очень важное для организма и, в то же время, сложное для понимания. Кровь (вид Ж на рисунке 1.5.1) состоит из межклеточного вещества – плазмы (1) и взвешенных в ней форменных элементов (2) – эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов (на рисунке 1.5.2 даны их фотографии, полученные при помощи электронного микроскопа). Все форменные элементы развиваются из общей клетки-предшественницы. Подробнее свойства и функции крови рассматриваются в разделе 1.5.2.3.

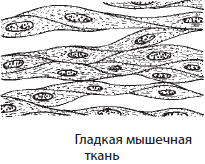

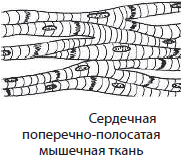

Клетки мышечной ткани (рисунок 1.3.1 и виды З и И на рисунке 1.5.1) обладают способностью сокращаться. Так как для сокращения требуется много энергии, клетки мышечной ткани отличаются повышенным содержанием митохондрий.

Различают два основных типа мышечной ткани – гладкую (вид З на рисунке 1.5.1), которая присутствует в стенках многих, и, как правило полых, внутренних органов (сосуды, кишечник, протоки желез и другие), и поперечно-полосатую (вид И на рисунке 1.5.1) , к которой относятся сердечная и скелетная мышечные ткани. Пучки мышечной ткани образуют мышцы. Они окружены прослойками соединительной ткани и пронизаны нервами, кровеносными и лимфатическими сосудами (смотри рисунок 1.3.1).

Нервная ткань (вид К на рисунке 1.5.1) состоит из нервных клеток (нейронов) (1) и межклеточного вещества (2) с различными клеточными элементами (3), называемыми в совокупности нейроглией (от греческого glia – клей). Основным свойством нейронов (нейрон обозначен цифрой 7 на рисунке 1.3.4) является способность воспринимать раздражение, возбуждаться, вырабатывать импульс и передавать его далее по цепи. Они синтезируют и выделяют биологически активные вещества – посредники (медиаторы).

|

Нервная система регулирует функции всех тканей и органов, объединяет их в единый организм путем передачи информации по всем звеньям и осуществляет связь с окружающей средой. |

|||

Обобщающие сведения по тканям приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. Ткани, их строение и функции

| Название ткани | Специфические названия клеток | Межклеточное вещество | Где встречается данная ткань | Функции | Рисунок |

|---|---|---|---|---|---|

| ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ | |||||

| Покровный эпителий (однослойный и многослойный) | Клетки (эпителиоциты) плотно прилегают друг к другу, образуя пласты. Клетки мерцательного эпителия имеют реснички, кишечного – ворсинки. | Мало, не содержит кровеносных сосудов; базальная мембрана отграничивает эпителий от нижележащей соединительной ткани. | Внутренние поверхности всех полых органов (желудка, кишечника, мочевого пузыря, бронхов, сосудов и т.д.), полостей (брюшной, плевральной, суставных), поверхностный слой кожи (эпидермис). | Защита от внешних воздействий (эпидермис, мерцательный эпителий), всасывание компонентов пищи (желудочно-кишечный тракт), выведение продуктов обмена (мочевыделительная система); обеспечивает подвижность органов. | Рис.1.5.1, вид А |

| Железистый эпителий |

Гландулоциты содержат секреторные гранулы с биологически активные вещества. Могут располагаться поодиночке или образовывать самостоятельные органы (железы). | Межклеточное вещество ткани железы содержит кровеносные, лимфатические сосуды, нервные окончания. | Железы внутренней (щитовидная, надпочечники) или внешней (слюнные, потовые) секреции. Клетки могут располагаться поодиночке в покровном эпителии (дыхательная система, желудочно-кишечный тракт). | Выработка гормонов (раздел 1.5.2.9), пищеварительных ферментов (желчь, желудочный, кишечный, панкреатический сок и др.), молока, слюны, потовой и слезной жидкости, бронхиального секрета и т.д. | Рис. 1.5.10 «Строение кожи» – потовые и сальные железы |

| Соединительные ткани | |||||

| Рыхлая соединительная | Клеточный состав характеризуется большим разнообразием: фибробласты, фиброциты, макрофаги, лимфоциты, единичные адипоциты и др. | Большое количество; состоит из аморфного вещества и волокон (эластин, коллаген и др.) | Присутствует во всех органах, включая мышцы, окружает кровеносные и лимфатические сосуды, нервы; основная составляющая дермы. | Механические (оболочка сосуда, нерва, органа); участие в обмене веществ (трофика), выработке иммунных тел, процессах регенерации. | Рис.1.5.1, вид Б |

| Плотная соединительная | Волокна преобладают над аморфным веществом. | Каркас внутренних органов, твердая мозговая оболочка, надкостница, сухожилия и связки. | Механическая, формообразующая, опорная, защитная. | Рис.1.5.1, вид В | |

| Жировая | Почти всю цитоплазму адипоцитов занимает жировая вакуоль. | Межклеточного вещества больше, чем клеток. | Подкожная жировая клетчатка, околопочечная клетчатка, сальники брюшной полости и т.д. | Депонирование жиров; энергетическое обеспечение за счет расщепления жиров; механическая. | Рис.1.5.1, вид Г |

| Хрящевая | Хондроциты, хондробласты (от лат. chondron – хрящ) | Отличается упругостью, в т. ч. за счет химического состава. | Хрящи носа, ушей, гортани; суставные поверхности костей; передние отделы ребер; бронхи, трахея и др. | Опорная, защитная, механическая. Участвует в минеральном обмене («отложение солей»). В костях содержится кальций и фосфор (почти 98% от общего количества кальция!). | Рис.1.5.1, вид Д |

| Костная | Остеобласты, остеоциты, остеокласты (от лат. os – кость) | Прочность обусловлена минеральным «пропитыванием». | Кости скелета; слуховые косточки в барабанной полости (молоточек, наковальня и стремечко) | Рис.1.5.1, вид Е | |

| Кровь | Эритроциты (включая юные формы), лейкоциты, лимфоциты, тромбоциты и др. | Плазма на 90-93% состоит из воды, 7-10% – белки, соли, глюкоза и др. | Внутреннее содержимое полостей сердца и сосудов. При нарушении их целостности – кровотечения и кровоизлияния. | Газообмен, участие в гуморальной регуляции, обмене веществ, терморегуляции, иммунной защите; свертывание как защитная реакция. | Рис.1.5.1, вид Ж; рис.1.5.2 |

| Лимфа | В основном лимфоциты | Плазма (лимфоплазма) | Внутреннее содержимое лимфатической системы | Участие в иммунной защите, обмене веществ и др. | Рис. 1.3.4 «Формы клеток» |

| МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ | |||||

| Гладкомышечная ткань | Упорядоченно расположенные миоциты веретенообразной формы | Межклеточного вещества мало; содержит кровеносные и лимфатические сосуды, нервные волокна и окончания. | В стенках полых органов (сосудов, желудка, кишечника, мочевого и желчного пузыря и др.) | Перистальтика желудочно-кишечного тракта, сокращение мочевого пузыря, поддержание артериального давления за счет тонуса сосудов и т. д. | Рис.1.5.1, вид З |

| Поперечно-полосатая | Мышечные волокна могут содержать свыше 100 ядер! | Скелетная мускулатура; сердечная мышечная ткань обладает автоматизмом (глава 2.6) | Насосная функция сердца; произвольная мышечная активность; участие в теплорегуляции функций органов и систем. | Рис.1.5.1 (вид И) | |

| НЕРВНАЯ ТКАНЬ | |||||

| Нервная | Нейроны; клетки нейроглии выполняют вспомогательные функции | Нейроглия богата липидами (жирами) | Головной и спинной мозг, ганглии (нервные узлы), нервы (нервные пучки, сплетения и т.д.) | Восприятие раздражения, выработка и проведение импульса, возбудимость; регуляция функций органов и систем. | Рис.1.5.1, вид К |

Сохранение формы и выполнение специфических функций тканью генетически запрограммировано: дочерним клеткам посредством ДНК передается способность к выполнению специфических функций и к дифференцированию. О регуляции экспрессии генов, как основе дифференцировки, было сказано в разделе 1.3.4.

Дифференцировка – это биохимический процесс, при котором относительно однородные клетки, возникшие из общей клетки-предшественницы, превращаются во все более специализированные, специфические типы клеток, формирующие ткани или органы. Большинство дифференцированных клеток обычно сохраняет свои специфические признаки даже в новом окружении.

В 1952 году ученые из Чикагского университета осуществили разделение клеток куриного эмбриона, выращивая (инкубируя) их в растворе фермента при осторожном помешивании. Однако клетки не оставались разделенными, а начинали объединяться в новые колонии. Более того, при смешивании печеночных клеток с клетками сетчатки глаза образование клеточных агрегатов происходило так, что клетки сетчатки всегда перемещались во внутреннюю часть клеточной массы.

Взаимодействия клеток. Что же позволяет тканям не рассыпаться при малейшем внешнем воздействии? И чем обеспечивается слаженная работа клеток и выполнение ими специфических функций?

Множество наблюдений доказывает наличие способности у клеток распознавать друг друга и соответствующим образом реагировать. Взаимодействие – это не только способность передавать сигналы от одной клетки к другой, но и способность действовать совместно, то есть синхронно. На поверхности каждой клетки располагаются рецепторы (смотри раздел 1.3.2), благодаря которым каждая клетка распознает другую себе подобную. И функционируют эти “детекторные устройства” согласно правилу “ключ – замок” – этот механизм неоднократно упоминается в книге.

Давайте немного поговорим о том, как клетки взаимодействуют друг с другом. Известно два основных способа межклеточного взаимодействия: диффузионное и адгезивное. Диффузионное – это взаимодействие на основе межклеточных каналов, пор в мембранах соседних клеток, расположенных строго напротив друг друга. Адгезивное (от латинского adhaesio – прилипание, слипание) – механическое соединение клеток, длительное и стабильное удерживание их на близком расстоянии друг от друга. В главе, посвященной строению клетки, описаны различные виды межклеточных соединений (десмосомы, синапсы и другие). Это является основой для организации клеток в различные многоклеточные структуры (ткани, органы).

Каждая клетка ткани не только соединяется с соседними клетками, но и взаимодействует с межклеточным веществом, получая с его помощью питательные вещества, сигнальные молекулы (гормоны, медиаторы) и так далее. Посредством химических веществ, доставляемых ко всем тканям и органам тела, осуществляется гуморальный тип регуляции (от латинского humor – жидкость).

Другой путь регуляции, как уже упоминалось выше, осуществляется с помощью нервной системы. Нервные импульсы всегда достигают цели в сотни или тысячи раз быстрее доставки к органам или тканям химических веществ. Нервный и гуморальный способы регуляции функций органов и систем тесно между собой взаимосвязаны. Однако само образование большинства химических веществ и выделение их в кровь находятся под постоянным контролем нервной системы.

Клетка, ткань – это первые уровни организации живых организмов, но и на этих этапах можно выделить общие механизмы регуляции, обеспечивающие жизнедеятельность органов, систем органов и организма в целом.

До недавнего времени адипоциты (клетки жировой ткани) считались просто резервуарами энергии, хранящейся в виде липидов. Более глубокое изучение биологии адипоцитов выявило множество ролей в приеме пищи, диабете, устойчивости к глюкозе и метаболизме в целом. Также исследователи выяснили, что они имеют прямое отношение к здоровью и молодости кожи.

Виды жировой ткани

Жировая ткань больше не рассматривается как простое хранилище жира для регулирования энергетического гомеостаза. В настоящее время считается, что это самодостаточный орган, который секретирует молекулы или адипокины, которые, в свою очередь, могут влиять на биологию других органов и тканей, включая кожу.

Жировая ткань делится по цвету и анатомическому расположению. Белая жировая ткань, которая представляет собой запас энергии для организма, наиболее распространена в теле человека, в то время как коричневая жировая ткань играет терморегулирующую роль, она, в частности, присутствует у новорожденных и постепенно реабсорбируется с возрастом. Бежевая жировая ткань, смесь двух предыдущих, была недавно открыта и теперь представляет собой новую цель на рынке косметики и товаров для здоровья.

Белая жировая ткань также делится на два типа жира: висцеральный жир брюшной полости и подкожный жир.

Узнайте об особенностях Международной школы Anti-Age Expert, а также о возможностях для совершенствования врачебной практики изо дня в день. Также в программе вебинаров — увлекательные обзоры инноваций в антивозрастной медицине и разборы сложнейших клинических случаев с рекомендациями, которые действительно работают

Узнать подробнее

Особенности белой жировой ткани

Белая жировая ткань играет центральную роль в гомеостазе человека, воздействуя на накопление энергии, секрецию адипокинов и воспаление. Во время старения она количественно и качественно изменяется и может участвовать в возникновении возрастных патологий.

Прогрессирующая потеря массы подкожной жировой ткани и ее целенаправленная локализация в депо висцерального жира, связанная с изменениями секреторного и клеточного профиля жировой ткани, а также накоплением эктопических липидов, часто связаны с возрастными заболеваниями, такими как нейродегенеративные изменения, потеря подвижности, диабет, сердечно-сосудистые дисфункции и так далее.

Более того, жировая ткань участвует в явлении воспаления.что приводит к системному хроническому воспалению средней степени тяжести, которое является общим признаком всех патологий старения. Таким образом, понимание модификаций белой жировой ткани во время старения открывает многообещающие возможности для улучшения качества жизни.

Жировая ткань, адипоциты и старение кожи

Сегодня, в контексте старения кожи, исследователи в области биологии продолжают изучать роль белой жировой ткани, и особенно роль подкожной клетчатки, прикрепленной к дерме.

Старение кожи в основном характеризуется постепенным появлением морщин, истончением кожи и потерей упругости и эластичности.Старение кожи ускоряется накоплением экзогенных факторов, таких как стресс, табак или воздействие загрязнения и ультрафиолетовых лучей.

Любопытно, что белая жировая ткань — излюбленное место для хранения загрязняющих частиц. Несколько исследований показали, что стойкие органические загрязнители, гидрофильные и устойчивые к разложению, накапливаются в жировой ткани внутри липидных капель адипоцитов (клеток жировой ткани).

Несмотря на то, что белая жировая ткань играет защитную роль, снижая тяжелое токсическое воздействие загрязнителей на остальную часть человеческого тела, это накопление является источником хронического воздействия и может оказывать неблагоприятное влияние на биологические и метаболические функции.

Таким образом, любое изменение в накоплении жира, например потеря веса, может привести к системному выбросу загрязняющих веществ и вызвать метаболические осложнения и изменения кожи. Известно, что стойкие органические загрязнители обладают провоспалительным, пролипогенным и липотоксическим действием.

Они также известны своим негативным воздействием на здоровье человека, таким как кожная токсичность, иммунотоксичность, нейротоксичность, репродуктивные расстройства, тератогенность, эндокринные нарушения и предрасположенность к раку.

Краткие выводы

-

Исследователи выяснили, что адипоциты (клетки жировой ткани) имеют прямое отношение к здоровью и молодости кожи.

-

В настоящее время считается, что жировая ткань — это самодостаточный орган, влияющий на биологию других органов и тканей, включая кожу.

-

Белая жировая ткань — “хранилище” загрязняющих частиц, и это один из важных факторов старения кожи.

Список использованной литературы

-

Diridollou S, Vienne MP, Alibert M, et al. Efficacy of topical 0.05% retinaldehyde in skin aging by ultrasound and rheological techniques. Dermatology. 1999;199(Suppl 1):37–41.

-

Lin M, Zhai X, Wang S, Wang Z, Xu F, Lu TJ. Influences of supra-physiological temperatures on microstructure and mechanical properties of skin tissue. Med Eng Phys. 2012;34(8):1149–1156.

-

Kruglikov IL, Scherer PE. Skin aging: are adipocytes the next target? Aging (Albany NY). 2016;8(7):1457–1469.

Жировая ткань состоит из жировых клеток, организованных в дольки, отделяемые друг от друга соединительнотканными перемычкам, в которых находятся сосуды. Каждая долька имеет свое кровоснабжение. При этом внутри каждой дольки находятся сотни жировых клеток

Количество жировых клеток увеличивается в детском и подростковом возрасте. У взрослого человека количество этих клеток остается постоянным и накопление жира происходит путем накопления внутри уже имеющихся клеток, а не за счет образования новых.

Всю жировую ткань в человеческом организме можно обозначить как особую форму ретикулярной соединительной ткани. Жир находится в цитоплазме жировых клеток, которые окружены ретикулярными волокнами. Жировая ткань в организме выполняет две основные функции: строительную и аккумулирующую. «Строительный» жир служит для сохранения положения внутренних органов (почки), как выстилающий материал (щеки, ягодицы) и для замещения тканей (тимус, костный мозг). Его запасы мобилизуются только в случае продолжительного голодания. Аккумулирующий жир необходим для накопления энергии в форме триглицеридов и для термоизоляции. Он находится в основном под кожей и в брюшной полости.

Всю жировую массу принято делить на три слоя, которые отличаются друг от друга не только локализацией, но и особенностями метаболизма.

1-й слой — самый поверхностный, находится ьмежду кожей и фасцией, прикрывающей мышцы.

От этого слоя за висит гармония очертаний и пропорций фигуры. Он расположен на всех без исключения участках тела, значительно варьируя по плотности и толщине. И менно этот слой может быть скорректирован с помощью всех видов липосакции.

2-й слой — глубокий, расположен под мышечной фасцией. Главной особенностью этого слоя является то, что при общем похудании он практически не подвержен уменьшению и не поддается

удалению липосакцией.

З-й слой — внутренний (висцеральный), расположен внутри брюшной полости. Внутренний слой также не может быть удален при липосакции. Выраженная гипертрофия этого пласта жира больше характерна для мужчин, что проявляется в виде больших, выпуклых и упругих животов (так называемый пивной живот) .

Жировая ткань состоит из жировых клеток, орган изованных в дольки, отделяемые друг от друга соединительнотканными перемычками, в которых находятся сосуды. Каждая долька имеет свое кровоснабжение. При этом внутри каждой дольки находятся сотни жировых клеток. Количество жировых клеток увеличивается в детском и подростковом возрасте.

Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пищеварения, дыхания,

выделения. Распознавание (на рисунках) тканей, органов, систем органов

Ткани

Ткань представляет собой совокупность клеток и межклеточного вещества, объединенных общ ностью строения и происхождения, а также выполняемыми функциями.

У человека и животных выделяют четыре основных типа тканей: эпителиальную, мышечную, нервную и соединительную.

Эпителиальная ткань, или эпителий, покрывает тело, выстилает все полости внутренних органов и образует различные железы. Она выполняет барьерную, разграничительную, защитную, обменную (всасывающую, выделительную), секреторную и другие функции. Клетки эпителиальной ткани плотно прилегают друг к другу, межклеточного вещества в ней немного или нет совсем, и ее обязательно подстилает соединительная ткань.

По расположению и выполняемым функциям эпителии делят на железистые и поверхностные. Железистые эпителии являются основой желез внутренней и внешней секреций, например, слезных, слюнных, щитовидной и др. Они способны вырабатывать разнообразные продукты — секреты, например слезную жидкость, пищеварительные ферменты и гормоны.

Поверхностные эпителии по количеству слоев клеток подразделяют на однослойные и многослойные, а по форме клеток — на плоские, кубические, призматические, реснитчатые и т. д. Многослойные эпителии относят также к ороговевающим и неороговевающим. Так, многослойный плоский ороговевающий эпителий покрывает наше тело и называется эпидермисом кожи, а неороговевающий выстилает, например, ротовую полость.

Соединительная ткань заполняет все промежутки между органами и другими тканями и составляет более 50 % массы тела человека. Отличительной особенностью ее строения является наличие большого количества межклеточного вещества и значительное разнообразие клеточных элементов. Межклеточное вещество соединительной ткани состоит из коллагеновых и эластических белковых волокон, а также аморфного вещества. Этот тип ткани выполняет в организме питательную, транспортную, защитную, опорную, пластическую и структурообразующую функции.

Соединительную ткань делят на собственно соединительные ткани, скелетные и ткани внутренней среды, или трофические (кровь и лимфу). Кровь и лимфа будут рассмотрены отдельно. К собственно соединительным тканям относят плотную и рыхлую волокнистые соединительные, ретикулярную и жировую ткани.

В межклеточном веществе плотной волокнистой соединительной ткани преобладают коллагеновые и эластические волокна, из нее состоят связки и сухожилия, а также мышечные фасции и надкостница.

В рыхлой волокнистой соединительной ткани преобладает аморфное вещество. Ретикулярная ткань образует своеобразную сетку из волокон и отростчатых клеток, она играет важную роль в процессе кроветворения.

Плотная и рыхлая соединительная ткани образуют дерму кожи, сопровождают сосуды и нервы, вместе с ретикулярной тканью формируют такие органы как печень, селезенка, красный костный мозг, лимфатические узлы.

Жировая ткань образована жировыми клетками и составляет подкожную жировую клетчатку и прослойки между внутренними органами.

Скелетные соединительные ткани представлены костной и хрящевой. Первой из них образованы кости скелета и ткани зуба. Межклеточное вещество костной ткани содержит до 70% минеральных солей, особенно фосфата кальция, придающего ей прочность, около 20% воды и белки.

Клетки этой ткани — остеоциты — замурованы в межклеточном веществе и соединяются друг с другом отростками. Структурно-функциональной единицей костной ткани является остеон.

Хрящевая ткань соединяет кости скелета, образует суставные поверхности, формирует дыхательные пути, ушную раковину, крылья носа и т. д. Ее межклеточное вещество насыщено водой, в нем имеются коллагеновые и эластические волокна. Основными клетками хрящевой ткани являются хондроциты, расположенные группами в межклеточном веществе.

Мышечными называют ткани, отличительной особенностью которых является возбудимость и сократимость. Их сокращение обусловлено взаимодействием актиновых и миозиновых микрофиламентов (микронитей). Элементы мышечной ткани обыкновенно имеют вытянутую форму. Они обеспечивают движение тела человека, сокращение стенок ряда внутренних органов и принимают участие в осуществлении некоторых важнейших функций жизнедеятельности. Так, ритмические сокращения сердца обеспечивают движение крови по сосудам. Мышечные ткани делят на гладкую и поперечнополосатые (исчерченные), к которым относят скелетную и сердечную поперечнополосатые мышечные ткани. Исчерченность поперечнополосатой мышечной ткани обусловлена регулярным, чередующимся расположением актиновых и миозиновых микронитей.

Клетки гладкой мышечной ткани — миоциты — имеют веретеновидную форму и единственное палочковидное ядро. Сокращения миоцитов ритмичны и не зависят от сознания человека, поэтому данную ткань называют еще непроизвольной. Этот вид ткани залегает в стенках полых внутренних органов, таких как пищевод, желудок, мочевой пузырь, артерии и др.

Единицами строения поперечнополосатой скелетной мышечной ткани являются многоядерные мышечные волокна с характерной исчерченностью. Этой тканью образованы скелетные и мимические мышцы, мышцы рта, языка, гортани, верхней части пищевода и диафрагма.

Поперечнополосатая сердечная мышечная ткань состоит из исчерченных мышечных клеток — кардиомиоцитов — с одним-двумя ядрами. Благодаря особым клеточным контактам они способны сокращаться одновременно. Поперечнополосатая сердечная ткань образует средний слой стенки сердца — миокард.

Нервная ткань обеспечивает интеграцию частей организма в единое целое, регуляцию и координацию их деятельности, взаимодействие организма с окружающей средой, а у человека — еще и мышление, сознание и речь. Основными свойствами нервной ткани являются возбудимость и проводимость. Клетки нервной ткани плотно прилегают друг к другу. Основным видом клеток нервной ткани являются нейроны, способные к возбуждению (образованию нервных импульсов) и его проведению.

Нейроны состоят из тела и отростков. Отростки, по которым нервный импульс приходит в нейрон, называются дендритами, а передающие его другим клеткам — аксонами.

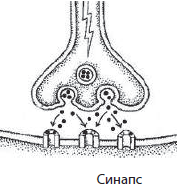

Передача информации в виде нервного импульса от одного нейрона к другому или на другие клетки происходит через особый вид клеточных контактов — щелевидные синапсы. Передающий импульс нейрон выделяет путем экзоцитоза специальное вещество — медиатор, которое воспринимается следующей клеткой и вызывает ее реакцию (возбуждение или торможение). Соответственно, в зависимости от характера действия синапсы делят на возбуждающие и тормозные. Некоторые нервные клетки способны выделять гормоны в кровоток, их называют нейросекреторными.

Питание, защита и изоляция нейронов друг от друга являются функциями клеток нейроглии, которая заполняет все промежутки между нейронами.

Нервная ткань является основным структурно-функциональным элементом нервной системы, образует головной и спинной мозг, а также нервы и нервные узлы.

Ткани человека

Автор статьи Зыбина А.М.

Ткань – это совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих схожее строение, происхождение и выполняемые ими функции. В организме человека выделяют 4 типа тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную.

Эпителиальная ткань

Эпителиальные ткани делятся на два типа: покровные и железистые. Основные ее функции:

- барьерная (защитная);

- разграничительная;

- обменная (всасывание и выделение);

- секреторная;

- рецепторная.

Расположение и функции эпителиальных тканей весьма разнообразно, поэтому он может образовываться из любого из трех зародышевых листков.

Покровный эпителий (рис.1) отделяет организм от внешней среды и выстилает внутренние органы. Таким образом, он с одной стороны является барьерной, а с другой – обменной тканью. В связи с этим главной особенностью строения эпителия является большое количество плотно сомкнутых клеток и малое количество межклеточного вещества. Эпителий лежит на базальной мембране (слой из белков и полисахаридов), под которой расположена соединительная ткань. В эпителиальной ткани не проходят сосуды. Они располагаются в соединительной ткани и питание осуществляется за счет диффузии газов и питательных веществ.

В зависимости от формы клеток покровный эпителий делится на плоский, кубический и призматический (цилиндрический). Клетки призматического эпителия в зависимости от выполняемых функций могут иметь микроворсинки или реснички (мерцательный эпителий) (рис.2) При этом, сами клетки могут располагаться в один или несколько слоев (однослойный и многослойный эпителий соответственно). Последнее свойство больше присуще плоскому эпителию. Многослойный кубический и призматический эпителии встречаются, но редко, в основном в местах перехода многослойного плоского в однослойный кубический или призматический эпителий.

Многослойный плоский эпителий может быть ороговевающим и неороговевающим. В однослойном эпителии все клетки контактируют с базальной мембраной. Если внутри однослойного эпителия клетки одинакового размера и все ядра расположены на одном уровне, то он называется однорядным, если нет – многорядным. Отдельно выделяют переходный эпителий (уроэпителий), выстилающий мочевой пузырь, мочевыводящие пути и аллантоис. Он содержит несколько слоев: базальный, промежуточный, состоящий из грушевидных клеток, покровный, состоящий из крупных клеток, покрытых слизью. Толщина этого эпителия меняется в зависимости от степени растяжения стенки мочевыводящих органов (рис.3).

Рис. 1. Морфологическая классификация эпителиев: 1 — однослойный плоский эпителий; 2 — однослойный кубический эпителий; 3 — однослойный (однорядный) столбчатый (призматический) эпителий; 4, 5 — однослойный многорядный (псевдомногослойный) столбчатый эпителий; 6 — многослойный плоский неороговевающий эпителий; 7 — многослойный кубический эпителий; 8 — многослойный столбчатый эпителий; 9 — многослойный плоский ороговевающий эпителий; 10 — переходный эпителий (уротелий). (Источник: http://vmede.org/sait/?page=7&id=Gistologiya_atlas_bikov_ushk_2013&menu=Gistologiya_atlas_bikov_ushk_2013)

Рис. 2. Электронные микрофотографии эпителия микроворсинками (а) и с ресничками (б).

Рис.3. Строение переходного эпителия. а — при нерастянутой стенке органа; б — при растянутой стенке органа. 1 — переходный эпителий; 2 — соединительная ткань. в – гистологический срез при нерастянутой стенке. I — переходный эпителий: 1 — базальный слой клеток, 2 — промежуточный слой, 3 — поверхностный слой (клетки по форме приближаются к кубическим); II — рыхлая волокнистая соединительная ткань (под эпителием)

Расположение основных видов эпителия следующее:

- однослойный призматический эпителий с ресничками (мерцательный эпителий) – дыхательные пути;

- однослойный призматический эпителий с микроворсинками – стенка кишечника;

- однослойный кубический эпителий выстилает извитые почечные канальцы, выводные протоки слюнных желез и терминальные бронхиолы;

- однослойный плоский эпителий – выстилает полости кровеносных и лимфатических сосудов, а также сердца;

- многослойный плоский неороговевающий эпителий – слизистые, верхние отделы ЖКТ (рис. 4б);

- многослойный плоский ороговевающий эпителий – эпидермис кожи (рис. 4а).

Рис. 4. Многослойный ороговевающий (а) и неороговевающий (б) плоский эпителий: 1 — поверхностный слой; 2 — шиповатый слой; 3 — базальный слой; 4 — подлежащая соединительная ткань

Многослойный эпителий неоднороден по клеточному составу. Ороговевающий эпителий может иметь до пяти слоев (на примере эпидермиса кожи):

- базальный – слой делящихся клеток, в коже содержит меланоциты;

- шиповатый – клетки полигональной формы, имеющих выпуклости, совпадающие со впадинами других клеток;

- зернистый – клетки ромбовидной формы на начальной стадии ороговевания;

- блестящий – уплощенные безъядерные клетки, продолжающие утрачивать внутриклеточные структуры, имеется в безволосой коже ладоней и ступней;

- роговой – роговые чешуи, которые постепенно слущиваются с поверхности кожи

Многослойный плоский неороговевающий эпителий состоит из трех слоев: базального, шиповатого и поверхностного, который сотоит из плоских постоянно отшелушивающийся клеток.

Несмотря на разнообразие строения различных видов эпителия, все они выполняют свои функции и строго контролируют поступление и выведение веществ из организма. Для предотвращения транспорта в организм нежелательных водорастворимых соединений, клетки снабжены плотными контактами, предотвращающими парацеллюлярный (межклеточный) (рис.5) транспорт. В таком контакте мембраны клеток максимально сближены и сшиты белками клаудинами и окклюдинами. При наличии плотного контакта все водорастворимые соединения переносятся строго через клетку, снабженную для них специальными транспортерами или каналами. Липофильные соединения могут свободно проходить через мембрану. Поэтому для защиты от нежелательных липофильных соединений клетки снабжены ABC-транспортерами (AТР binding cassette). Это суперсемейство белков, способных с затратой энергии АТФ переносить самые различные соединения из клетки во внешнюю среду.

Рис.5. Строение плотного контакта (а) и электронная микрофотография плотного контакта (стрелка) между двумя энтероцитами тощей кишки кролика, х 50 000 (по В. А. Шахламову) (б). Источник строения плотного контакта Википедия плотные контакты

Железистый эпителий образует железы внутренней (эндокринные), внешней (эндокринные) и смешанной секреции. Покровный эпителий может содержать в себе множество мелких желез.

Эндокринные железы (рис. 6б) не имеют выводных протоков и окружены капиллярами. Они секретируют биологически активные вещества в кровоток. Экзокринные железы (рис. 6а) имеют выводные протоки и выводят секрет через них во внешнюю среду или полости тела. Железы смешанной секреции состоят из эндо- так и экзокринных частей.

Рис. 6. Строение экзокринных и эндокринных желез (по Е. Ф. Котовскому): а — экзокринная железа; б — эндокринная железа. 1 — концевой отдел; 2 — секреторные гранулы; 3 — выводной проток экзокринной железы; 4 — покровный эпителий; 5 — соединительная ткань; 6 — кровеносный сосуд

Соединительная ткань

Соединительная ткань является самой распространенной тканью во всем организме (более 50%). Она имеет мезодермальное происхождение. Особенность этой ткани – большой объем межклеточного вещества со сравнительно небольшим объемом клеток. В состав межклеточного вещества может входить коллаген, эластин и минеральные вещества. Соединительная ткань организма находится в нескольких состояниях:

- твердая (кость);

- гелеобразная (хрящ);

- волокнистая (связки);

- жидкая (кровь и лимфа).

Рис.7. Разнообразие соединительных тканей. Слева направо: рыхлая соединительная ткань, плотная соединительная ткань, хрящ, кость, кровь.

Соединительная ткань имеет сложную классификацию (рис. 8). К ней относят кровь, лимфу, кроветворные ткани, кости, хрящи, связки, жировую ткань и т.д. Разнообразное строение и расположение позволяет ей выполнять разнообразные функции:

- транспортная (перемещение газов, питательных веществ, организма в пространстве);

- питательная;

- защитная (от потери крови, иммунитет);

- опорная;

- структурообразующая;

- энергетическая;

- теплоизолирующая.

Рис. 8. Классификация соединительных тканей. Источник http://vmede.org/sait/?page=8&id=Gistologiya_atlas_bikov_ushk_2013&menu=Gistologiya_atlas_bikov_ushk_2013

Рис. 9. Состав плазмы крови.

Кровь – это жидкая соединительная ткань. Она на 55% состоит из плазмы (межклеточное вещество) и на 45% — из форменных элементов (клеток) крови. Плазма крови на 90-92% состоит из воды. В сухом остатке – 7-9% органических и 1% неорганических веществ (рис. 9). Органическая составляющая плазмы – это белки крови, продукты обмена и питательные вещества. Неорганические вещества плазмы включают различные ионы, которые поддерживают осмотическое давление и pH крови.

Форменные элементы крови – это клетки и постклеточные элементы, выполняющие различные функции. Все они образуются в красном костном мозге. Самое многочисленные из клеток крови – эритроциты, или красные кровяные тельца (рис. 10). Это безъядерные клетки, имеющие форму двояковогнутого диска, диаметром 7-10 мкм. Содержание в крови — 3,9-5,5 млн/мкл. Эритроциты содержат гемоглобин, который переносит кислород из легких ко всем остальным тканям. Они образуются в красном костном мозге и через 100-120 дней метаболизируются в селезенке.

Рис. 10. Форменные элементы крови. Слева направо эритроцит, тромбоцит, лейкоцит.

Вторыми по численности являются тромбоциты (рис. 10) (250-350 тыс/мкл). Это небольшие безъядерные пластинки диаметром 2-4 мкм. Это постклеточные структуры, образующиеся из мегакариоцитов, расположенных в красном костном мозге. Они защищают наш организм от избыточной потери крови при травмах.

Самыми малочисленными форменными элементами являются лейкоциты (рис.10). Это группа клеток, обеспечивающих все виды иммунитета. Их численность в крови невелика (4-8 тыс/мл), так как большинство из них мигрирует в ткани или локализуются в иммунных органах.

Лимфа – это прозрачная соединительная ткань, лишенная эритроцитов. Однако, она богата лейкоцитами. По составу лимфа похожа на плазму крови. Функция лимфатической системы – дренаж лишней жидкости, вышедшей из капилляров в ткани и ее возврат в кровоток.

Кроветворные ткани взрослого человека – это красный костный мозг (рис. 11). В эмбриональном периоде кроветворную функцию также могут выполнять селезенка и печень. Красный костный мозг располагается в эпифизах крупных трубчатых костей. Он состоит из ретикулярной соединительной ткани, стволовых клеток и незрелых клеток крови. В среднем, костный мозг составляет примерно 4% массы тела. У детей он полностью занят кроветворением. У взрослых людей примерно половина костного мозга образует кровь, а вторая половина является недеятельной и называется желтым костным мозгом.

Рис. 11. Расположение красного костного мозга.

Волокнистые соединительные ткани могут быть рыхлыми и плотными.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань располагается преимущественно по ходу кровеносных и лимфатических сосудов, нервов, образует строму многих внутренних органов, а также подслизистую, подсерозную и адвентициальную оболочку.

Плотная волокнистая соединительная ткань благодаря хорошо развитым волокнистым структурам выполняет в основном опорную и защитную функции. В ее межклеточном веществе преобладают волокна. Соединительнотканные волокна могут переплетаться в разных направлениях (неоформленная плотная волокнистая ткань), или располагаться параллельно друг другу (оформленная плотная волокнистая ткань).

Неоформленная плотная волокнистая соединительная ткань оплетает нервы и окружает органы. Эта ткань образует склеру глаза, надкостницу и надхрящницу, волокнистый слой суставных капсул, сетчатый слой дермы, клапаны сердца, перикард и твердую мозговую оболочку. Оформленная плотная волокнистая соединительная ткань образует сухожилия, связки, фасции, межкостные мембраны.

Жировая ткань (рис. 12) состоит из клеток (адипоцитов), в которых запасены жировые капли и развитого слабо межклеточного вещества (коллагеновые и эластические волокна, аморфное вещество). В цитоплазме адипоцита имеется одна большая капля жира, а ядро и органоиды оттеснены к периферии. Белая жировая ткань составляет 15-20% — у мужчин и 20-25% — у женщин от массы тела.

Новорожденные и дети первых месяцев жизни помимо белой, имеют бурую жировую ткань. С возрастом бурая жировая ткань подвергается атрофии. У взрослых она встречается: между лопатками, около почек и около щитовидной железы. Ядро бурых жировых клеток расположено по центру клетки, а в цитоплазме имеется много мелких капелек жира.

Рис. 12. Гистологические препараты бурой (слева) и белой (справа) жировой ткани.

Ретикулярная соединительная ткань образует селезенку, лимфатические узлы и красный костный мозг. Она является остовом для кроветворных клеток и лимфоцитов. Участвует в регуляции гемопоэза и иммунитета.

Слизистая соединительная ткань состоит из слабодифференцированных клеток – фибробластов и большого количества межклеточного вещества (волокна и аморфное вещество с гиалуроновой кислотой). Она входит в состав пупочного канатика зародыша. Обеспечивает тургор (упругость) тканей пупочного канатика и предотвращают возможность пережима кровеносных сосудов, питающих зародыш.

Пигментная соединительная обогащена пигментными клетками — меланоцитами. Пигментной ткани много в радужной оболочке глаза, в коже сосков молочных желез, вокруг заднепроходного отверстия. Защищают от повреждающего действия ультрафиолета.

Скелетные соединительные ткани делят на костные и хрящевые.

Костная ткань отличается твердостью и прочностью. Эта ткань является важной частью скелета. Она состоит из костных клеток – остеобластов, которые откладывают большое количество межклеточного вещества и, замуровывая себя, утрачивают способность к делению, и превращаются в остеоциты. Пространство вокруг остеоцита называют лакуной. Межклеточное вещество содержит коллагеновые волокна, пропитанные неорганическими соединениями, среди которых превалируют фосфаты кальция. Костные клетки располагаются концентрически вокруг Гаверсова канала, в котором проходят кровеносные сосуды, питающие кость. Гаверсов канал с расположенными вокруг клетками называется остеон и является структурной единицей кости (рис. 13, 14). Направление остеонов зависит от нагрузки, действующей на кость.

Костная ткань обновляется в течение всей жизни. Разрушение старой кости осуществляют остеокласты, мигрирующие по гаверсову каналу. Новую костную ткань строят остеобласты.

Рис. 13. Строение остеона. Источник http://vmede.org/sait/?page=7&id=Gistologija_atlas_boi4uk_2008&menu=Gistologija_atlas_boi4uk_2008

Рис. 14. (компактное вещество диафиза трубчатой кости, поперечный срез). Видны остеоны (1) и вставочные костные пластинки (6). В остеоне хорошо различимы канал остеона (2), концентрические костные пластинки (3), костные полости или тельца (лакуны, содержащие остеоциты) (4), спайная линия (5). Окраска по Шморлю. Источник http://vmede.org/sait/?page=7&id=Gistologija_atlas_boi4uk_2008&menu=Gistologija_atlas_boi4uk_2008

Хрящевая ткань, по сравнению с костью, содержит больше воды и органических веществ, и меньше минералов. Клетки хрящевой ткани, или хондроциты, расположены в полостях (лакуны) и окружены межклеточным веществом. Различают три вида хряща:

- гиалиновый хрящ (рис. 15а) образует реберные и суставные хрящи;

- эластический хрящ (рис. 15б) содержит много эластических волокон и образует хрящи гортани и ушную раковину;

- волокнистый хрящ (рис. 15в) содержит много коллагеновых волокон и образует фиброзные кольца межпозвоночных дисков, суставные диски и мениски.

Рис. 15. Гистологические срезы гиалинового (а), эластического (б) и волокнистого (в) хрящей.

Мышечная ткань

Мышечные ткани выполняют двигательную функцию. Важным их свойством является способность к возбуждению и сокращению. Мышечные ткани имеют мезодермальное происхождение. Различают три типа мышечных тканей: скелетные, гладкие и сердечные.

Скелетные мышцы образованы цилиндрическими волокнами длиной 1-40 мм и толщиной 0,1 мкм. Клетки многоядерные и имеют поперечно-полосатую исчерченность (рис. 16). Исчерченность появляется благодаря упорядоченному расположению сократительных волокон в клетке. В совокупности они образуют саркомер – функциональную и сократительную единицу мышцы (рис. 17). Тонкие волокна называются актин, толстые – миозин. Актин прикрепляется к Z-пластинке и является пассивной частью саркомера. Миозин обладает АТФазной активностью и активно участвует в сокращении. Он имеет головки, с помощью которых он прикрепляется к актину и сближает актиновые волокна во время сокращения. Такое строение ткани позволяет совершать быстрые и сильные сокращения, однако, скелетная мускулатура относительно быстро утомляется. Под действием импульсов из ЦНС она сокращается и позволяет осуществлять произвольные движения и перемещения тела в пространстве.

Рис. 16. Схематичное строение (а) и гистологический срез (б) поперечно-полосатой скелетной мышцы.

Рис. 17. Схема строения и работы (а) и электронная микрофотография (б) саркомера.

Гладкие мышцы – это одноядерные клетки веретенообразной формы, не имеющие исчерченности. Сокращение этих клеток осуществляется за счет актина и миозина, однако, их распределение отличается от скелетных мышц (рис. 18). Сократительные фибриллы в клетках гладких мышц расположены по диагонали и прикрепляются к плотным тельцам. Из-за отсутствия параллельного расположения сократительных волокон, поперечно-полосатая исчерченность в этих клетках отсутствует. В отличие от скелетной мускулатуры, энергия АТФ расходуется не на каждый гребок миозина, что позволяет расходовать энергию более экономно.

Гладкие мышцы располагаются преимущественно в стенках органов и сосудов и управляются с помощью непроизвольной вегетативной нервной системы.

Рис. 18. Схема строения и сокращения (а) и гистологический срез (б) гладкой мышцы.

Сердечная мышца состоит из одноядерных клеток, имеющих поперечно-полосатую исчерченность. Миофибриллы располагаются вдоль клеток и образуют саркомеры. Для быстрой и эффективной передачи электрического импульса с одной клетки на другую, на границе клеток располагаются щелевые контакты, или коннексоны. Они соединяют цитоплазмы соседних клеток каналом так, что ионы могут свободно перемещаться из клетки в клетку. Концентрируясь на полюсах, щелевые контакты образуют вставочные диски (рис. 19).

Рис. 19. Гистологический срез сердечной мышцы. Стрелками обозначены вставочные диски и щелевыми контактами.

Сердечная мускулатура, как очевидно из названия, образует стенку сердца.

Нервная ткань.

Нервная ткань образует все отделы нервной системы. Она имеет эктодермальное происхождение. Основные характеристики нервной ткани – это способность к восприятию, проведению и передаче нервных импульсов. Она состоит из нервных клеток, или нейронов, и клеток нейроглии (рис. 20).

Рис. 20. Строение нервной ткани.

Нейрон является структурно-функциональной единицей нервной системы. Он состоит из (рис. 21):

- тела нейрона, или сомы, в которой располагаются ядро и органоиды клетки;

- дендритов, по которым импульс идет к клетке от других клеток;

- аксона, по которому импульс идет от сомы и передается на другие клетки.

Рис. 21. Строение нейрона.

Таким образом, нейрон может передавать импульс только в одном направлении. Он получает множество сигналов по дендритам, затем, они передаются на тело, и, далее, на аксон. Аксон с дендритом образует специальный контакт, который называют синапсом (рис. 22).

Рис. 22. Строение синапса.

Передача информации с аксона на дендрит в синапсе осуществляется с помощью химических веществ, которые называются нейромедиаторами, или нейротрансмиттерами.

Клетки нейроглии – это совокупность вспомогательных клеток нервной системы. Их делят на микроглию и макроглию.

Микроглиальные клетки происходят от клеток-предшественников макрофагов. Таким образом, их происхождение отличается от всех остальных клеток нервной ткани. Они способны к фагоцитозу чужеродных частиц головного мозга, а также играют важную роль в развитии и регенерации ЦНС.

Макроглия включает несколько типов клеток: астроциты, олигодендроциты и эпендимальные клетки.

Астроциты – это звездчатые клетки с большим количеством отростков. Они поддерживают и разграничивают нейроны на группы, регулируют состав межклеточной жидкости, запасают питательные вещества, регулируют рост, развитие, репарацию и активность нейронов, участвуют в удалении нейромедиатора из щели, образуют гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Астроциты обеспечивают жизнедеятельность нейронов и делают их жизнь максимально комфортной.

Олигодендроциты – это клетки ЦНС, обеспечивающие миелинизацию аксонов. Миелин – это электроизолирующая оболочка, ускоряющая проведение нервного импульса. Миелин образуется как плоский вырост мембраны олигодендроцита, который многократно наматывается на аксон. В периферической нервной системе клетки, выполняющие аналогичную функцию называются Шванновскими клетками.

Эпендимальные клетки выстилают стенки желудочков головного мозга и спинномозговой канал. Это клетки с ресничками, биение которых обеспечивает циркуляцию ликвора. Также они способны выполнять секреторную функцию.

В среднем в теле взрослого человека насчитывается от 10 до 30 миллиардов жировых клеток, а в организме людей, больных ожирением, их количество может достигать 100 миллиардов. Количество жировых клеток может увеличиться в том случае, если в течение длительного времени количество поступающей в организм энергии (с пищей) будет превышать расход (на нужды организма). К сожалению, обратный процесс не предусмотрен – даже самая строгая диета не избавит вас от имеющихся жировых клеток, а лишь уменьшит их объем, а значит, при возврате к высококалорийной пище они снова наберут свое.

Главный редактор, заведующий хирургическим отделением

Задать вопрос

Врач-хирург высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры общей хирургии АГМУ.

Где и каким бывает жир

Всю жировую массу принято делить на три слоя, которые отличаются друг от друга не только локализацией, но и особенностями обмена.

1-й слой — самый поверхностный. Это подкожная жировая клетчатка. Находится между кожей и оболочкой мышцы. От её состояния зависит гармония очертаний и пропорций фигуры. Он расположен на всех без исключения участках тела, значительно варьируясь по плотности и толщине. Именно в этом слое возможно возникновение целлюлита.

Количество первого слоя определяется толщиной жировой складки. Вы можете сами выполнить простой щипковый тест. Захватите двумя пальцами в положении стоя слой жира там, где пожелаете, например, на животе. Расстояние между пальцами и будет характеризовать толщину поверхностного слоя жира. Избавиться от жировых отложений в этом слое проще, чем от жира другой локализации. Поэтому, если расстояние между вашими пальцами достигает значительного размера, вы можете порадоваться – этот жир, скорее всего, удастся «растопить» достаточно легко.

2-й слой – глубокий, расположен под мышечной фасцией (соединительно – тканая оболочка, образующая футляры мышц), как бы между мышцами. Главной особенностью этого слоя является то, что он мало подвержен уменьшению при общем похудании. Интенсивные и нерегулярные физические нагрузки вперемежку с периодами обжорства способствуют отложению жира именно между мышцами.

3-й слой – внутренний (висцеральный), расположен внутри брюшной полости. Выраженная гипертрофия этого слоя больше характерна для мужчин, что выражается в виде больших, выпуклых, упругих животов. При известном синдроме «пивного живота» слой жира между пальцами при щипковом тесте может достигать всего лишь 2 см, следовательно, основную массу жировых отложений составляет жир 3-го, глубокого слоя.

Места отложения

У мужчин и женщин жировые отложения распределяются по-разному. Как правило, у прекрасной половины человечества лишние калории отправляются в бедра и ягодицы, в то время как у мужчин жир накапливается в области живота . Кстати, именно этот тип жировых отложений считается самым опасным , так как висцеральный жир окружает органы брюшной полости и может вести к нарушениям важнейших функций нашего тела.

Для нашего организма жир является резервным источником топлива. Когда нам нужна дополнительная энергия, наше тело преобразует жир в свободные жирные кислоты, которые поступают в печень для дальнейшей переработки в энергию. Когда жира в организме слишком много, печень больше не справляется с переработкой жирных кислот и начинает откладывать их впрок. Это влечет за собой целый комплекс проблем, включая ожирение печени, резистентность к инсулину и диабет.

Важно знать, что жир, который накапливается в области живота, намного опаснее, чем тот, что накапливается в бедрах. При этом, несмотря на все убеждения врачей, женщины чаще склонны переживать из-за лишних сантиметров на бедрах, используя все мыслимые способы для того, чтобы от него избавиться. Для мужчин лишний вес несет большую угрозу в связи с тем, что жир откладывается именно в области талии. Но представители сильного пола намного реже беспокоятся из-за проблем с фигурой, чем женщины.

Какие бывают типы жира

У всех млекопитающих жировая ткань представлена двумя типами – белой и бурой.

Рассмотрим, прежде всего, белую жировую ткань. Функции белой жировой ткани многообразны.

- Теплоизоляция.

- Механическая защита (смягчение ударов).

- Накопление энергии в виде жира.

Как основной источник энергии организм использует углеводы, но не может создать существенного их запаса. Когда организмом израсходованы все углеводы, поступившие вместе с пищей, он начинает расщеплять гликоген, который находится в мышцах и печени. Таким образом, получает необходимую глюкозу – источник энергии. Но при повышенном потреблении запасы гликогена быстро кончаются, тогда организм начинает расходовать жиры, расщепляя их на глюкозу.

- Продуцирование целого спектра веществ – регуляторов. В частности, жировая ткань способна синтезировать эстроген – женские половые гормоны. Особенно важна эта функция жировой ткани в период менопаузы . Поэтому к проблеме избыточного веса у женщин после сорока лет следует подходить с максимальной осторожностью. Дополнительный источник гормонов может смягчить протекание климакса, уменьшить вымывание кальция из костей, снизить риск онкологических заболеваний. Следовательно, если это ваш возрастной период, и вы решили серьезно сбросить жировую массу, проконсультируйтесь с гинекологом-эндокринологом о заместительной гормональной терапии.

- В жировой ткани задерживаются некоторые токсичные вещества (пестициды и другие яды, содержащиеся в пище и воде). Есть мнение, что целлюлит – это способ обезопасить внутренние органы от конечных и не очень полезных продуктов обмена. Таким образом, когда при лечении целлюлита мы выводим отходы из жировой ткани, то не только улучшаем форму своей фигуры, но и существенно оздоравливаем внутреннюю среду организма.

Бурая жировая ткань локализуется между лопатками, около почек и щитовидной железы. Её много у ребёнка находящегося в утробе матери. После рождения её количество существенно уменьшается. Основная функция бурой жировой ткани – поддержание температуры тела, хотя в настоящее время её функции исследованы не полностью.

Состав жировой ткани

Жировая ткань состоит из жировых клеток – адипоцитов, располагающихся группами в рыхлой соединительной ткани. «Адипо» по латыни означает «жир». Адипоцит состоит из одной большой капли жира, оттесняющей ядро и остальные органы клетки к периферии. Количество жира в белой жировой ткани может доходить до 85%. Неприятное свойство адипоцитов – их способность быстро увеличиваться в объёме. Их диаметр может возрасти в 27 – 40 раз.

Сосудов в жировой ткани немного, но каждая здоровая жировая клетка контактирует, по крайней мере, с одним капилляром. Таким образом, в клетку поступают различные вещества и удаляются продукты распада. При ожирении и целлюлите далеко не все клетки оказываются связанными с капиллярами, что приводит к зашлаковыванию жировой ткани продуктами обмена.

Масса тела — не самый важный показатель при оценке состояния фигуры. Процент жира в организме — более правильный ориентир, и у каждого человека он свой, а его колебания весьма значительны. Данный показатель может составлять 7-10% у истощенных людей или спортсменов, а может достигать 50% или больше от общей массы тела. У женщин процент жира выше, чем у мужчин. Это связано с тем, что представители сильного пола обладают более развитой мускулатурой, а их кости толще и плотнее.

Содержание

- Жирная кожа

- Общие сведения

- Причины жирной кожи

- Характеристика жирной кожи

- Особенности ухода за жирной кожей

- Абдоминальное ожирение ( Висцеральное ожирение , Ожирение по мужскому типу , Ожирение типа «яблоко» , Центральное ожирение )

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы абдоминального ожирения

- Осложнения

- Диагностика

- Лечение абдоминального ожирения

- Прогноз и профилактика

- Висцеральный жир: как защитить талию и здоровье

- Какие виды жира есть в организме человека, и чем они отличаются друг от друга

- Причины накопления избыточного висцерального жира

- Чем опасен висцеральный жир

- Как определить, есть ли у вас избыток висцерального жира

- Как защитить свою талию и здоровье

- Чем опасен лишний вес

- Что такое ожирение

- Причины избыточного веса

- Дополнительная клиническая симптоматика

Жирная кожа

Жирная кожа – тип кожи, обусловленный избыточной активностью сальных желез и характеризующийся грубой текстурой, нездоровым цветом и блеском. Обладатели жирной кожи сталкиваются с расширенными порами, комедонами, кистами сальных желез, угревой сыпью, проявлениями себореи. Жирная кожа требует повышенного внимания к имеющимся проблемам, определенного режима питания, правильного домашнего и профессионального ухода (чистки, маски, пилинги, мезотерапия), грамотного подбора косметических средств. Для выяснения причин жирной кожи необходимы консультации косметолога, дерматолога, эндокринолога.

Общие сведения

Жирная кожа — одна из разновидностей проблемной кожи, характеризующаяся повышенной сальностью и лоснящимся внешним видом. В зависимости от секреторной активности сальных желез в косметологии и дерматологии принято различать 4 типа кожи: нормальную, сухую, жирную, комбинированную (смешанную). Следует заметить, что сам по себе каждый тип кожи является вариантом нормы и не может рассматриваться как заболевание. Вместе с тем, различные типы кожи имеют свои особенности, достоинства и недостатки, а потому требуют к себе дифференцированного подхода. Как правило, тип кожи изменяется с возрастом; кроме этого постоянное использование различных косметических средств и макияжа может создавать ложное впечатление об истинных характеристиках кожи. Жирная кожа лица является одним из наиболее распространенных типов и более других склонна к появлению различных дерматологических проблем. Именно поэтому жирная кожа нуждается в особом ежедневном гигиеническом и грамотном профессиональном уходе.

Причины жирной кожи

Чаще всего жирная кожа встречается в подростковом и молодом возрасте и к 25-30 годам переходит в другой тип (обычно в комбинированный). Лишь 5-8 % людей остаются обладателями жирной кожи на всю жизнь. Непосредственной причиной повышенной жирности кожи служит усиленная работа сальных желез, которая в свою очередь, может быть обусловлена наследственными особенностями, гормональным дисбалансом, нарушениями работы ЖКТ, нерациональным питанием, неправильным уходом за кожей.

Наличие жирной кожи может быть предопределено генетически – в этом случае с возрастом тип кожи не меняется. В такой ситуации основные усилия должны быть направлены на обеспечение правильного каждодневного ухода и рациональный подбор косметики. Причины эндокринного порядка связаны, прежде всего, с периодом полового созревания, во время которого повышается количество тестостерона, способствующего увеличению размеров сальных желез и усилению выработки кожного сала. Влияние на функцию сальных желез оказывают и другие гормоны, например, адреналин, уровень которого в крови повышается у людей, испытывающих стрессы. У женщин усиление жирности кожи может отмечаться при длительном или бесконтрольном приеме гормональных контрацептивов, поликистозе яичников, реже в период беременности или менопаузы. Жирная кожа лица в сочетании с общей сухостью кожного покрова характерна для гипотиреоза.

Среди алиментарных причин, способствующих появлению жирной кожи, следует выделить злоупотребление жирной или острой пищей, а так же мучными изделиями, сладостями, фаст-фудом, газированными напитками, алкоголем. Довольно часто люди с жирной кожей страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта (холециститом, колитом, запорами и др.). Свою негативную роль на состояние кожи оказывает длительное пребывание и работа в загрязненных и пыльных помещениях.

Типичной ошибкой обладателей жирной кожи служит чрезмерно активное и агрессивное очищение кожи с помощью спиртсодержащих косметических средств и скрабов. Регулярное обезжиривание проблемных участков кожи тониками и лосьонами приводит лишь к усугублению проблемы: в ответ на удаление поверхностного липидного слоя эпидермис реагирует усилением выделения секрета желез. Частое проведение механической чистки и пилинга лица вызывает микротравмы эпидермиса и интенсивную продукцию кожного сала. Использование неподходящих кремов и средств ухода за кожей также может усиливать проблему повышенной сальности кожного покрова.

Характеристика жирной кожи

Чаще всего жирная кожа локализуется в области, так называемой, Т-зоны включающей лоб, нос и подбородок. Внешне жирная кожа выглядит лоснящейся, маслянистой, неопрятной, толстой, и грубой, часто имеет неровную поверхность, тусклый цвет и сероватый оттенок. На жирную кожу плохо ложится макияж; тональные кремы и пудры убирают жирный блеск лишь на время. Участки проблемной кожи встречаются и на теле, обычно в области груди и спины; жирная кожа лица и тела часто сочетается с жирными волосами.

Недостаточное очищение кожи от излишков кожного жира приводит к тому, что сальный секрет вместе с отмершими чешуйками кожи и пылью закупоривает поры и способствует их воронкообразному расширению. Нередко жирная пористая кожа напоминает на вид апельсиновую кожуру. Кроме чрезмерного блеска и расширенных пор, жирная кожа склонна к образованию комедонов (черных пробок в отверстиях сальных желез) и милиумов (белых угрей), возникновению акне. На ней чаще заметны сосудистые сеточки (телеангиэктазии). Если же на фоне увеличенной продукции кожного сала изменяется и его качественный состав, возникает такое патологическое состояние, как себорея.

Несмотря на все недостатки жирной кожи, у нее есть и определенные преимущества. Так, она лучше удерживает влагу, а, следовательно, является более защищенной и менее чувствительной к воздействию различных неблагоприятных атмосферных факторов (ветра, солнечных лучей, низких температур). Благодаря этому данный тип кожи менее подвержен фотостарению, дольше сохраняет эластичность, а возрастные морщины у обладательниц жирной кожи появляются позже, чем у женщин с другими типами кожи.

Если на жирной коже длительное время сохраняется воспаление, следует обратиться к дерматологу для исключения демодекоза. Для выяснения причин повышенной жирности кожи может потребоваться консультация и обследование дерматолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, гинеколога-эндокринолога.

Особенности ухода за жирной кожей

Основными задачами ухода за жирной кожей являются удаление излишков кожного сала, открытие пор, снижение активности сальных желез. В первую очередь, необходимо минимизировать или полностью устранить негативное воздействие на кожу (отказаться от использования спиртсодержащих лосьонов, жирных кремов, частого скрабирования кожи и т. д.). Категорически недопустимо оставлять на ночь на коже декоративную косметику. Основу рациона обладателя жирной кожи должны составлять нежирные сорта мяса, рыба, овощи, фрукты, отруби, крупы; следует максимально ограничить специи, копчености, сдобу и выпечку, сладости. Пища должна быть богата витаминами, особенно группы B.

Собственно уход за жирной кожей целесообразно разделить на домашний и профессиональный. Ежедневный самостоятельный уход за жирной кожей предполагает процедуры очищения, увлажнения и питания. В первую очередь, дважды в день необходимо умываться с применением специальной пенки, геля и мусса для жирной кожи. Как правило, такие средства обладают противовоспалительным и себорегулирующим действием, но не пересушивают кожу. Во время умывания не следует пользоваться мочалкой или губкой, а также горячей водой, поскольку данные средства будет еще в большей степени стимулировать выделение кожного сала. Предпочтительнее намыливать кожу с помощью ватного диска или подушечек пальцев, а смывать средство для умывания теплой или прохладной водой. Народная медицина рекомендует для жирной кожи умывания и паровые ванночки с отварами трав (ромашки, липового цвета, полевого хвоща, мяты, крапивы) с одновременным приемом этих настоев внутрь.

Более тщательное очищение жирной кожи посредством косметического пилинга допустимо проводить один – максимум два раза в неделю. Помимо скраба, для глубокого очищения кожи можно воспользоваться пилингом-гоммажем: такие маски-пленки эффективно удаляют отмершие роговые клетки, частицы пыли и излишками кожного сала, не травмируя кожу. Один раз в неделю полезно делать глиняные маски, обладающие адсорбирующим эффектом, или фруктовые маски с эффектом стягивания пор.

После умывания лицо необходимо промокнуть мягким полотенцем или салфеткой и протереть тоником для жирной кожи – такие средства имеют в своем составе дезинфицирующие, себорегулирующие и стягивающие поры компоненты. Финишным аккордом ежедневного ухода за жирной кожей служит нанесение крема, предназначенного для данного типа кожи. Обычно кремы, эмульсии или гидрогели для жирной кожи имеют жидкую консистенцию и быстро впитываются, не оставляя лоснящегося блеска.