Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Введение. Дизентерийная амёба или Entamoeba histolytica(лат.) — вид паразитических простейших, вызывающих тяжёлое заболевание — амёбиаз (амёбную дизентерию, амёбный колит). Вид впервые был описан в 1875 году русским учёным Ф. А. Лёшем. Он же первым доказал

патогенность этой амебы экспериментальным заражением собак испражнениями больного. В 1883 г. Р. Кох впервые обнаружил амеб в тканях кишечника и абсцессах печени человека. Заболевание, вызываемое дизентерийной амебой, стали называть амебной дизентерией, или амебиазом. Локализуется в толстой кишке. Заболевание распространено на всех обжитых континентах, но наиболее высокую заболеваемость регистрируют в странах с тропическим и субтропическим климатом. В странах ближнего зарубежья амебиаз регистрируют преимущественно в Средней Азии и Закавказье.

Морфология. В своем жизненном цикле дизентерийная амеба может иметь 3 формы: цисту, малую и большую вегетативные формы (forma minuta et magna).

Циста считается инвазионной стадией, диаметром 10-15 мкм, снаружи она защищена плотной оболочкой, внутри содержит 4 ядра.

Малая вегетативная форма диаметром 15-20 мкм, внутри имеет одно ядро. Это комменсальная форма, питающаяся бактериями и обитающая в верхних отделах толстой кишки.

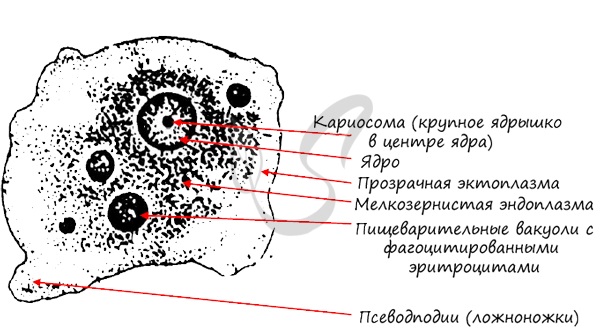

Большая вегетативная форма — облигатный просветный эндопаразит, имеющий диаметр 20-45 мкм. Цитоплазма четко разделена на прозрачную, стекловидную эктоплазму и зернистую эндоплазму. Внутри эндоплазмы находятся пищеварительные вакуоли с эритроцитами. Ядро с характерной темно окрашенной кариосомой находится в центре, а глыбки хроматина располагаются радиально по периферии. Сократительные вакуоли отсутствуют, при движении эта форма образует массивную псевдоподию. Не образует цист, но f. magna способна трансформироваться в малую, просветную форму.

Некоторые специалисты выделяют тканевую форму амебы. Она отличается меньшими размерами по сравнению с большой вегетативной формой и локализуется в подслизистом слое кишки. Эта форма не питается эритроцитами и служит причиной внекишечных поражений при амебной дизентерии.

Цикл развития. Человек заражается амебиазом, проглатывая цисты паразита. В двенадцатиперстной кишке происходит эксцистирование, в результате чего образуется молодая четырехъядерная метацистная амеба. В просвете толстой кишки за счет следующих друг за другом делений, восемь мелких клеток, которые в дальнейшем превращаются в мелкие вегетативные формы. Вреда человеку они не приносят, мелкие вегетативные формы растут, питаются бактериями в просвете толстой кишки и размножаются. Они могут вновь инцистироваться и выходить наружу. При ухудшении условий существования хозяина(охлаждение, перегревание, авитаминозы, стресс, гельминтозы, хронические заболевания) мелкие вегетативные формы способны превращаться в крупные, которые вызывают образование язв. При этом разрушаются стенки кровеносных сосудов и возникают кровотечения в полость кишечника. Погружаясь глубже, они превращаются в тканевые формы, которые в особо тяжелых случаях могут попадать в кровь и разноситься по всему организму. При этом возможно образование абсцессов в печени, легких и других органах. В остром периоде заболевания у больного в фекалиях обнаруживаются не только цисты, но и трофозоиты.

Способы заражения. В распространении амеб определенная роль принадлежит механическим переносчикам, то есть мухам и тараканам, которые на теле переносят цисты простейших на пищевые продукты. Но самым главным источником заболевания является сам человек. В хронической форме заболевания амебиазом в фекалиях человека обнаруживают цисты, которые при попадании в воду и почву загрязняют их. Нередко фекалии используют как удобрение, цисты попадают в сад и огород, где загрязняют овощи и фрукты. Так как цисты устойчивы к внешним воздействиям, они могут попадать в организм человека через немытые овощи и фрукты. Также амебиазом можно заразиться через некипячёную воду или грязные руки.

Амёбиаз — протозойный антропоноз, вызываемый Entamoeba histolitica, язвенное поражение толстой кишки с абсцессами в печени, головном мозге, легких и других органах. По данным ВОЗ около 10 % людей на Земле больны амёбиазом. В мире амёбная дизентерия является второй по важности причиной смертности от паразитарных заболеваний. При попадании цист в организм и дальнейшем их развитии прогрессирует тяжелое заболевание. Основными симптомами амебиаза являются: кровоточащие язвы в кишечнике, частый и жидкий стул (до 10-20 раз в сутки) с примесью слизи и крови. Также по кровеносным сосудам дизентерийная амеба может заноситься в печень и другие органы, вызывая в них образования абсцессов, то есть очаговых нагноений. При отсутствии лечения данной болезни смертность может достигать 40%. Диагностирование заболевания происходит посредствам взятия мазка фекалий. В остром периоде находятся крупные вегетативные формы с эритроцитами, при хронической форме или цистоносительстве в мазке обнаруживаются четырехъядерные цисты.

Профилактика. При данном заболевании существуют два типа профилактики: личная и общественная. Личная профилактика включает в себя мытье овощей и фруктов кипяченной водой перед употреблением, питье только кипяченной воды, мытье рук перед едой, после посещения туалета и др. К общественной профилактике относятся: борьба с загрязнением почвы и воды фекалиями, обследование на цистоносительство людей, работающих на предприятиях общественного питания, лечение больных, уничтожение мух, санитарно-просветительская работа.

Применение данных видов профилактик поможет предотвратить заражение амёбиазом, и может быть предупредить вспышку данного заболевания (пр.: крупная вспышка в Чикаго во время Всемирной выставки 1933 года).

Список литературы.

Медицинская паразитология и паразитарные болезни: учебное пособие / под ред.

А.Б.Ходжаян, С.С.Козлова, М.В.Голубевой. — М.:ГЭОТАР-Медиа,2014.-448с.:ил.

Биология: в 2-х т. / В.Н. Ярыгин [и др.] – М.: Высшая школа, 2008. – Т.2.

Биология: в 2-х т. / В.Н. Ярыгин [и др.] – М.: Медицина, 1984. – Т.2.

Чебышев Н.В. Медицинская паразитология. Учебное пособие. – М.: Медицина, 2012 год. – 304 с.

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 60 1–20 | 21–40 | 41–60

Добавить в вариант

Исследователь поместил на два предметных стекла по капле воды с культурой амёб. На первое стекло он добавил каплю водного раствора с 10%-ной концентрацией NaCl, а на второе — каплю воды с хламидомонадами. Две капли на каждом стекле он соединил водным мостиком. Какое поведение амёб наблюдал исследователь в первом и во втором случаях? Как называют способность амёб реагировать на внешние воздействия и каково её значение для организма?

Источник: ЕГЭ по биологии 2022. Досрочная волна

В чём может заключаться выгода отношений между водорослью зоохлореллой и амёбой, в которой часто поселяется эта водоросль?

Почему эритроцит человека, попадая в дистиллированную воду набухает и лопается, а обыкновенная амеба может существовать.

Источник: ЕГЭ- 2017

Установите соответствие между представителями и классами, к которым они относятся

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

А) эвглена зелёная

Б) амёба протей

В) вольвокс

Г) амёба дизентерийная

Д) лейшмания

Е) лямблия

КЛАСС

1) Саркодовые

2) Жгутиковые

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Установите соответствие между организмами и их средами жизни.

ОРГАНИЗМЫ

А) Эвглена зеленая

Б) Амеба обыкновенная

В) Амеба дизентерийная

Г) Инфузория–туфелька

Д) Малярийный паразит

СРЕДЫ ЖИЗНИ

1) Пресные водоемы

2) Живые организмы

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д |

Малое и большое ядра есть у

В чём заключается выгода отношений между водорослью зоохлореллой и амёбой, в которой поселяется водоросль?

Задания Д1 № 404

Амеба обыкновенная представляет собой как клеточный уровень организации жизни, так и

Задания Д9 № 606

Выберите простейшее, которое не может питаться как растение

В каких случаях человек может заразиться дизентерийной амебой

3) он съест плохо проваренное мясо

4) он выпьет воду из загрязненного водоема

Какой способ размножения у амёбы

Выберите три правильных ответа из шести. В надцарство Эукариоты входят

1) инфузория-туфелька

2) стафиллококки

3) бактериофаги

4) дизентерийная амёба

5) холерный вибрион

6) малярийный плазмодий

Пищеварительная вакуоль амёбы образуется в результате

Обмен ядрами в процессе размножения происходит у

Человек может заразиться дизентерийной амёбой при

1) использовании некипячёной воды из водоёма

2) укусе бездомной собакой

3) питании непрожаренным мясом

4) укусе кровососущими насекомыми

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 4.

Установите соответствие между организмами — обитателями экосистемы и функциональной группой, к которой их относят.

ОРГАНИЗМЫ

A) мхи, папоротники

Б) беззубки и перловицы

B) ели, лиственницы

Г) плесневые грибы

Д) гнилостные бактерии

Е) амёбы и инфузории

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА

1) продуценты

2) консументы

3) редуценты

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Центр, Урал. Вариант 3.

Укажите пример автотрофного организма.

К эукариотам относят

1) обыкновенную амёбу

2) дрожжи

3) малярийного паразита

4) холерный вибрион

5) кишечную палочку

6) вирус иммунодефицита человека

Источник: ЕГЭ по биологии 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант 2.

Установите соответствие между процессами жизнедеятельности и животными, у которых эти процессы происходят.

ПРОЦЕССЫ

А) передвижение происходит при помощи ложноножек (перетеканием)

Б) захват пищи путём фагоцитоза

В) выделение происходит через одну сократительную вакуоль

Г) обмен ядрами при половом процессе

Д) выделение происходит через две сократительные вакуоли с каналами

Е) передвижение происходит с помощью ресничек

ЖИВОТНЫЕ

1) амёба обыкновенная

2) инфузория-туфелька

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Всего: 60 1–20 | 21–40 | 41–60

Время чтения: 8 мин.

Амебиаз — одно из распространенных паразитических заболеваний, встречающихся у людей, возбудителем которого является одноклеточный паразит Entamoeba histolytica, или дизентерийная амеба.

Амебная дизентерия, как типичное проявление, характеризуется поражением толстого кишечника с образованием язв, имеет склонность к хроническому течению и формированию абсцессов в других органах.

Содержание

- 1 1. О возбудителе

- 2 2. Как можно заразиться амебиазом?

- 3 3. Эпидемиология инфекции

- 4 4. Симптомы амебной дизентерии

- 4.1 4.1. Кишечный амебиаз

- 4.2 4.2. Внекишечный амебиаз

- 5 5. Диагностика и лечение

- 6 6. Профилактика

1. О возбудителе

В организме человека могут обитать несколько видов амеб, но только одна – гистолитическая, или дизентерийная амеба, способна вызывать заболевание, похожее на бактериальную дизентерию и часто влекущее за собой летальный исход.

Рисунок 1 — Трофозоит Entamoeba histolytica

E. histolytica может существовать в нескольких формах, образование которых зависит от фазы жизненного цикла.

- 1Циста, или «спящая» форма – это покрытый прочной оболочкой возбудитель, хорошо защищенный от неблагоприятных условий. Именно благодаря ей и происходит заражение. Она уникальна тем, что очень устойчива в окружающей среде. В воде и почве может существовать до 1 месяца. Чувствительна к хлору, но при концентрациях, которые используются для обеззараживания водопроводной воды, выживает. Более чувствительна к йоду. Устойчива к низким температурам, при температуре +55 С погибает. Погибает и при высушивании. При попадании в желудочно-кишечный тракт, циста свободно проходит через кислотный барьер желудка, так как соляная кислота не причиняет ей абсолютно никакого вреда. Далее она проникает в тонкий кишечник, где под действием ферментов прочная оболочка цисты расплавляется и появляется новая форма дизентерийной амебы – просветная.

- 2Просветная форма (трофозоит) обитает в толстом кишечнике, питается бактериями, непереваренными частичками пищи и никакого вреда организму не наносит. Но при определенных условиях (белковое и общее голодание, стресс, снижение иммунитета, хронические заболевания кишечника, беременность, пожилой и детский возраст) просветная форма превращается в вегетативную форму, которая способна внедряться в стенку толстой кишки, расти и превращаться в тканевую. Оставшиеся в просвете кишечника трофозоиты через стадию предцистной малоподвижной формы снова превращаются в цисты и выходят вместе с калом.

- 3Тканевая форма – встречается исключительно у больных. По мере своего роста она выделяет специальные ферменты, которые разрушают стенку кишки с образованием язв. Она имеет способность пожирать эритроциты. По кровеносному руслу амеба может попадать в другие органы, в которых с течением времени образуются абсцессы. Излюбленной локализацией амебы является печень, редко поражаются мозг, легкие, кожа.

Тканевая форма выделяется с калом больного человека, что используется в диагностике этого заболевания, так как ее хорошо видно в обычный микроскоп. Таким образом, цикл развития дизентерийной амебы заключается в последовательной смене описанных форм существования.

Рисунок 2 — Жизненный цикл Entamoeba histolytica

2. Как можно заразиться амебиазом?

Заболевание передается только от человека к человеку. Заражение происходит в случае попадания цисты дизентерийной амебы в организм человека. Для того, чтобы превратиться в зрелую форму, цисте нужно попасть в желудочно-кишечный тракт.

Это может произойти при заглатывании цист вместе с загрязненной пищей и водой, через грязные руки и предметы быта, в детском коллективе через игрушки. Также заражение амебиазом возможно при сексуальном контакте (анальный, а затем оральный секс). Тараканы и мухи являются механическими переносчиками цист.

Наиболее подвержены амебиазу жители населенных пунктов, областей, не имеющих централизованного источника водоснабжения и канализации, работники пищевой промышленности, мигранты, лица, вернувшиеся из эндемичных по амебиазу стран, люди со сниженным иммунитетом, гомосексуалисты.

3. Эпидемиология инфекции

Дизентерийная амеба распространена повсеместно, во всех климатических зонах, но намного чаще встречается в тропиках и субтропиках, особенно в регионах с низким уровнем санитарной культуры (Индия, Африка, Мексика). В СНГ к эндемичным по амебиазу районам относятся среднеазиатские области, Кавказ, Закавказье. Миграция населения также способствует распространению заболевания.

По данным ВОЗ, около 12% людей во всем мире и 50% жителей развивающихся стран заражены, но и в странах с высоким уровнем жизни амебиаз не редкость. Число новых случаев обычно не так велико, часто они единичные. Но в областях, где люди используют человеческие фекалии для удобрения почвы, вспышки этого заболевания возникают регулярно. Как и для большинства кишечных инфекций, максимум заболеваемости приходится на летний и осенний периоды с пиком в августе.

Опасность амебиаза заключается в том, что только 1 из 10 зараженных имеет клинические симптомы, у остальных же заболевание протекает без каких-либо проявлений. Соответственно, такие люди являются источником заражения для других, так как постоянно выделяют цисты в окружающую среду.

Амебная дизентерия занимает третье место по смертности от паразитарных заболеваний после малярии и шистосомоза, а это приблизительно 50-100 тысяч смертей в год.

Рисунок 3 — Амебный колит Entamoeba histolytica

4. Симптомы амебной дизентерии

Амебиаз – по-своему коварное заболевание. Его клиническая картина достаточно разнообразна: один человек может быть бессимптомным носителем, а другой погибнуть от молниеносного воспаления стенок толстого кишечника.

По наличию клинических проявлений заболевание может быть бессимптомным (это около 90% всех случаев) и с ярко выраженными клиническими признаками. По длительности – острым и хроническим (с рецидивами или непрерывным течением). По тяжести течения –легким, средней тяжести, тяжелым.

Симптомы амебиаза неспецифичны, то есть очень похожи на симптомы бактериальных кишечных инфекций. Сложность состоит в том, что амебы не являются бактериями, и поэтому обычные антибиотики на них никак не действуют. В зависимости от симптомов существуют следующие формы инфекции:

- 1Кишечный амебиаз, характеризующийся поражением кишечника.

- 2Внекишечный амебиаз, клинические проявления которого обусловлены поражением других органов и тканей.

4.1. Кишечный амебиаз

Подразделяется на следующие формы:

- 1Бессимптомное носительство. Характеризуется наличием в кишечнике инфицированного человека просветных форм, которые не приносят никакого вреда организму. Но, в то же время такой человек является разносчиком, так как вместе с калом постоянно выделяет цисты.

- 2Амебная дизентерия. Инкубационный период сильно варьирует – от 1 недели до нескольких месяцев. Заболевание проявляется следующими симптомами: слабостью, нарушением аппетита, температура тела нормальная или умеренно повышена. Одновременно с общими проявлениями наблюдаются нарушения стула – вначале стул жидкий, зловонный, с большим количеством слизи, частота его сильно варьирует, но в среднем это 5-10 раз в сутки. Далее частота стула возрастает до 15 — 20 раз в сутки, появляется кровь. Отмечаются постоянные или схваткообразные боли в животе, больше справа, усиливающиеся при дефекации. Могут наблюдаться ложные позывы к дефекации, метеоризм. Раньше часто встречался характерный для этого заболевания симптом – окраска и консистенция стула по типу «малинового желе», но сейчас это наблюдается довольно редко.

- 3Без лечения острая стадия болезни длится около месяца, затем наступает длительная ремиссия, которая, в свою очередь, снова переходит в острый процесс. Заболевание становится хроническим. При молниеносном колите может произойти разрыв толстой кишки, при котором каловые массы попадают в брюшную полость и развивается каловый перитонит. Такая редкая форма амебиаза встречается у грудных детей, беременных и кормящих женщин.

- 4Хроническая амебная дизентерия. При непрерывном течении у больных нет явных периодов ремиссии. Заболевание протекает то с усилением симптомов (боли в животе, диарея, чередующаяся с запорами, примесь крови в стуле, повышение температуры), то с их некоторым ослаблением. При рецидивном течении заболевание носит волнообразный характер – во время ремиссии симптомы либо отсутствуют, либо очень незначительны. У долго болеющих людей развиваются истощение, различные нарушения аппетита, анемия.

4.2. Внекишечный амебиаз

Наиболее частой формой внекишечного амебиаза является амебный абсцесс печени, который является прямым следствием кишечной формы. В печень амебы попадают через сосуды (венозная кровь от кишечника попадает в портальную вену печени).

К характерным симптомам относят постоянную высокую лихорадку, разница температуры утром и вечером незначительна; боль или тяжесть в правом подреберье. Амебные абсцессы могут возникать в мозге, легких, коже.

Рисунок 4 — Внекишечный амебиаз (абсцесс печени), 78-летняя пациентка с болями в правом подреберье, с иррадиацией под правую лопатку, лихорадкой

Амебиаз кожи обычно развивается у давно болеющих, истощенных больных. Проявляется в виде свищей (каналов) вокруг анального отверстия. Длительно болеющие могут иметь похожие на опухоль образования в толстом кишечнике, называемые амебомами.

К осложнениям кишечного амебиаза, помимо абсцессов, относятся кишечные кровотечения, выпадение прямой кишки из-за постоянного натуживания, разрыв кишки, перитонит и другие.

При заживлении язв образовывается рубцовая ткань, которая приводит к сужению кишечника и развитию кишечной непроходимости. У детей клиническая картина инфекции ничем не отличается от таковой у взрослых, но болезнь чаще заканчивается смертью.

5. Диагностика и лечение

При данном заболевании самолечение недопустимо! Заболевшие должны быть срочно госпитализированы в инфекционную больницу, особенно дети. Чем раньше будет начато лечение, тем быстрее и легче наступит выздоровление. В очаге заражения должна проводиться тщательная санация, которая позволит избежать повторных случаев заболевания.

Для диагностики амебиаза используются:

- 1Исследование кала под микроскопом, при котором можно обнаружить цисты и тканевые формы E.histolytica.

- 2Исследование крови на антитела – специальные белки, которые производятся иммунными клетками организма против дизентерийной амебы.

- 3Ректороманоскопия, колоноскопия – не только средство постановки диагноза, но и способ визуально оценить тяжесть повреждения кишечника.

- 4Для диагностики внекишечных форм используют УЗИ, компьютерную и магниторезонансную томографию.

Препараты для лечения амебиаза делятся на 2 группы – это «просветные» и системные тканевые амебоциды. Как следует из названия, «просветные» амебоциды действуют на просветные формы дизентерийной амебы и используются для лечения носителей.

К этой группе относится зарегистрированный в России препарат Этофамид. Он не влияет на кишечную микрофлору, легко переносится, из побочных эффектов может наблюдаться только метеоризм.

Препарат можно назначать как взрослым, так и детям. Этофамид не оказывает вредного для плода действия, поэтому может назначаться беременным женщинам. Просветными амебоцидами считаются и Мономицин, Интетрикс, Хиниофон.

К системным тканевым амебоцидам относятся производные 5-нитроимидазола (метронидазол, орнидазол, тинидазол). Эти препараты используются также для лечения амебных абсцессов. При абсцессах, помимо 5-нитроимидазолов, назначают препарат Хлорохин. Он тормозит синтез ДНК дизентерийной амебы и вызывает ее гибель.

После курса производных 5-нитроимидазола и хлорохина нужно пройти курс «просветными» амебоцидами, чтобы уничтожить оставшиеся просветные формы, которые могут находиться в толстом кишечнике.

Помимо медикаментозной терапии необходимы щадящая диета, коррекция водного и электролитного баланса, так как при диарее организм теряет очень много жидкости и необходимых микроэлементов. Особенно опасно обезвоживание для маленьких детей, так как даже умеренное обезвоживание может приводить к шоку.

Что касается диеты, в первую очередь следует ограничить употребление молочных продуктов, алкоголя, сахара, жареного и фастфуда.. Ананас, семена тыквы, продукты, богатые клетчаткой, способствуют очищению кишечника, поэтому их тоже следует включить в рацион, если позволяет состояние больного.

6. Профилактика

Повседневная гигиена:

- 1часто мыть руки, особенно после посещения туалета;

- 2использовать кожные антисептики для рук после проезда в общественном транспорте;

- 3пить кипяченую воду;

- 4уничтожать мух и тараканов в жилых помещениях, защищать от них продукты питания;

- 5тщательно мыть фрукты и овощи, обдавать их кипятком, снимать с них кожуру.

Если вы отправляетесь в страны, эндемичные по амебиазу, следует придерживаться нескольких правил:

- 1Пить только бутилированную воду.

- 2Есть только очищенные фрукты и овощи, предварительно обдав их кипятком.

- 3Часто мыть руки, использовать кожные антисептики для рук (санитайзеры). В теплых странах спиртосодержащие антисептики для рук продаются на кассе в любом магазине.

- 4Не пить из уличных фонтанчиков, не использовать для питья водопроводную воду.

Корненожки (ризоподы) — полифилетическая группа организмов. Полифилетическая — группа видов, происходящих от разных предков, но

относящаяся к одной классификационной категории.

Спешу вас предупредить, что полифилетические группы не имеют права на существование в систематике, но

их использование делает процесс изучения биологии эффективнее. К примеру, теплокровные животные — полифилетическая группа — включает в себя птиц и

млекопитающих, несмотря на то, что теплокровность у них возникла независимо друг от друга (от разных предковых форм).

Начинаем с классификации. Данный класс включает в себя отряды: амебы, раковинные амебы, фораминиферы.

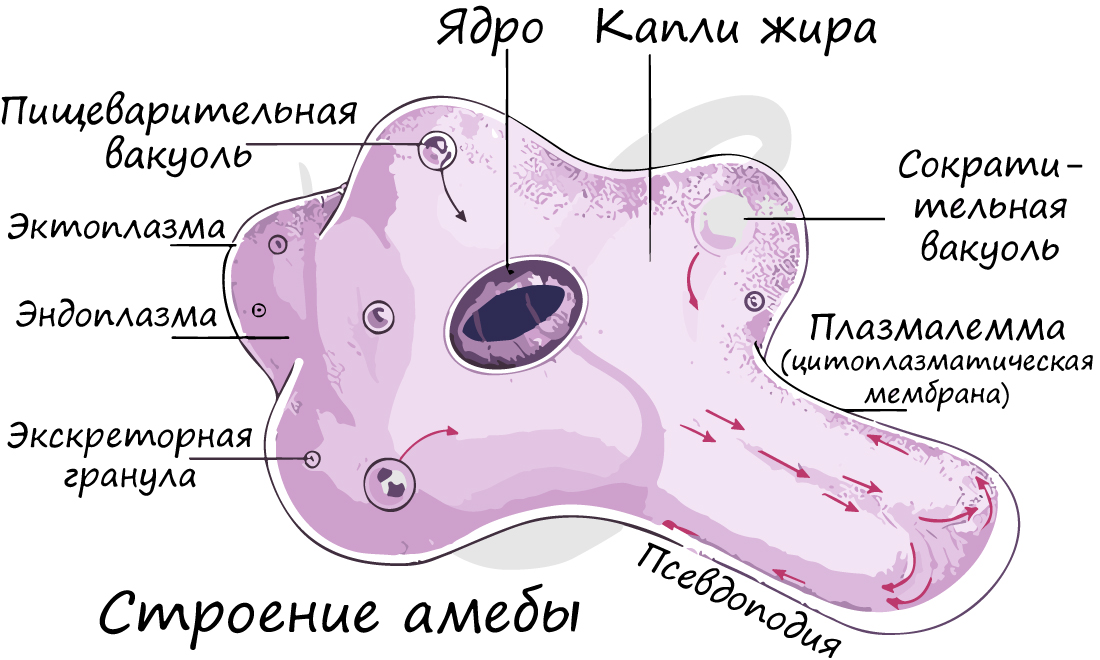

Амеба протей (обыкновенная)

Амеба — одноклеточное животное, наиболее просто устроенное. Отсутствует пелликула — плотная наружная

оболочка, из-за чего форма тела (клетки) непостоянная. Отдельные участки цитоплазмы выпячиваются, образуя псевдоподии (ложноножки) — органоиды движения.

Служат для перемещения клетки, а также участвуют в процессе фагоцитоза и пиноцитоза.

Клетка амебы обыкновенной покрыта исключительно клеточной мембраной, раковины и пелликулы нет. Имеются пищеварительные вакуоли — для внутриклеточного пищеварения.

Непереваренные остатки пищи удаляются у амебы в любом месте цитоплазмы.

Питается амеба другими простейшими, водорослями, бактериями.

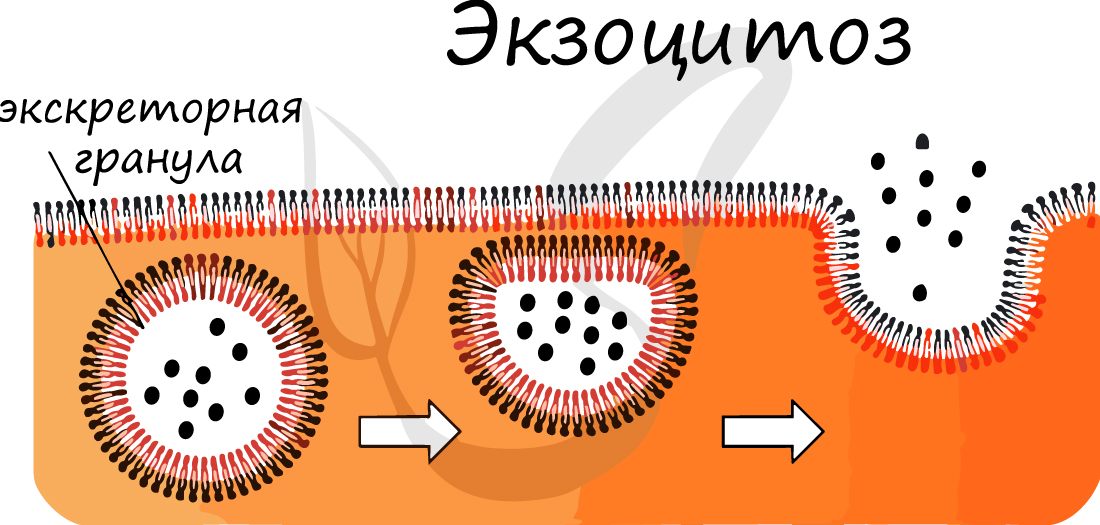

Сократительные вакуоли служат для удаления избытка воды из клетки. Ненужные вредные продукты обмена веществ заключаются в экскреторные гранулы, которые

перемещаются к цитоплазматической мембране, и, сливаясь с ней, изливают содержимое во внешнюю среду — это явление носит название экзоцитоза.

Размножается исключительно бесполым путем — делением надвое (митоз, если академически точно — бинарное деление). Под действием неблагоприятных факторов амеба может трансформироваться в цисту.

Циста (от греч. κύστις пузырь) — биологическая временная форма существования микроорганизмов — бактерий, простейших, одноклеточных, при которой

клетка покрывается защитной оболочкой. Такое состояние помогает пережить, к примеру, пересыхание водоема.

Особое медицинское значение имеет вид — Амеба дизентерийная. Эта амеба вызывает тяжелое заболевание — амебиаз (амёбный колит — греч. kolon толстая кишка),

поражающего преимущественно толстую кишку. Амеба поражает стенку кишки, приводя к воспалению и образованию кровоточащих язв. Сама амеба при этом питается

эритроцитами. Источником заражения является больной человек, выделяющий во внешнюю среду много цист.

Раковинные амебы

Раковинные амебы являются группой свободно живущих организмов, близкой к амебам. Это одноядерные корненожки, которые двигаются и поглощают пищу с помощью псевдоподий (ложноножек).

Главное отличие — их клетка частично лежит в однокамерной раковине, в которой имеется отверстие (устье). Именно через устье раковины ложноножки выпячиваются

во внешнюю среду и, захватывая пищу, втягиваются внутрь.

Обитают раковинные амебы и в соленых, и в пресных водах. Также встречаются во влажной почве, на поверхности растений, на болотных мхах.

Фораминиферы

Фораминиферы (лат. foramen — отверстие + fero — несу) — большая группа класса простейших, обитатели моря. Фораминиферы — это амебообразные простейшие, обитающие в море в составе планктона. Их тело

заключено в раковину. Подавляющее большинство фораминифер образует известковую раковину, служащую вместилищем организма.

Раковины могут быть одно- и сложнокамерными, располагаться в один или два ряда, по спирали, иногда ветвящиеся. Через отверстие (устье) раковину во внешнюю

среду могут выпячиваться ложноножки. Раковины фораминифер участвуют в образовании значительной части морских отложений (осадочных пород).

Тип Радиолярии (Лучевики) и протисты Солнечники

Особняком стоят эти две группы организмов, и пройти мимо них для меня не представляется возможным, так что уделим им некоторое внимание.

Радиолярии (лучевики) — это одноклеточные планктонные животные, обитающие в теплых океанических водах. Имеют скелет, находящийся внутри клетки. Скелет состоит

из хитина и аморфного диоксида кремния. Лучи скелета служат для укрепления псевдоподий.

Особенность строения большинства радиолярий — наличие центральной капсулы.

После смерти организма он опускается на дно, с течением времени

его скелет преобразуется в осадочные кремнистые породы — опоку, кремень и радиоляриты.

Протисты (к которым относятся Солнечники) — группа живых организмов, в которую входят эукариотические организмы, не относящиеся к растениям,

животным и грибам.

Основное отличие солнечников (лат. Heliozoa, от греч. ἥλιος, helios — солнце и ζῷον, zōon — животное) от радиолярий —

отсутствие внутреннего скелета и центральной капсулы. Их характерная черта — наличие лучевидных псевдоподий (акспоподий), являющихся

выпячиваниями тонкой эластичной кожистой оболочки (пелликулы).

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

-

Дизентерийная амеба: систематика, морфология, жизненный цикл, патогенное действие. Диагностика и профилактика амебиаза.

ДИЗЕНТЕРИЙНАЯ

АМЕБА, Entamoeba histolytica –

возбудитель амебиаза (амебной дизентерии).

Заболевание распространено повсеместно,

чаще встречается в странах с жарким

климатом.

Морфологические

особенности:есть 2

стадии – вегетативная (трофозоит)

и циста. Цисты (размеры 8-16мкм) содержат

4 ядра Трофозоиты существуют в3-хформах:

малой вегетативной (forma minuta), большой

вегетативной (forma magna) и тканевой. Малые

вегетативные формы (диаметр 12-20мкм)

способны к передвижению, питаются

бактериями. Эта форма непатогенна.

Большая вегетативная форма (размеры30-40мкм)

заглатывает эритроциты, выделяет

протеолитические ферменты. Тканевая

форма (размеры20-25мкм) способна быстро

двигаться с помощью псевдоподий. Большая

вегетативная и тканевая формы патогенны.

Жизненный

цикл: заражение человека происходит

через рот (алиментарно) при проглатывании

цист. Факторами передачи цист могут

быть загрязненные овощи, фрукты и вода.

Механические переносчики цист – мухи

и тараканы. Из цисты в просвете кишечника

образуются 4 малые вегетативные формы.

Они могут длительно существовать и

превращаться в цисты (цистоносительство).

При ослаблении организма хозяина малая

вегетативная форма может переходить в

большую вегетативную форму.

Такому

превращению способствуют ряд факторов:

нарушение функции пищеварительной

системы (потребление острой пищи,

голодание), ослабление организма хозяина

перенесенными инфекциями, переохлаждение

и др. Большая вегетативная форма разрушает

эпителий слизистой толстого кишечника.

В стенке кишечника большая вегетативная

форма превращается в тканевую и по

кровеносным сосудам может попадать в

печень, мозг и другие органы, вызывая

воспалительные процессы.

При

затухании болезни патогенные формы в

просвете кишечника превращаются в малые

вегетативные, а затем – в цисты.

Патогенное

действие.

Механическое (разрушение

слизистой толстого кишечника с

образованием кровоточащих язв диаметром

от нескольких миллиметров до 2- 2,5 см).

Токсико-аллергическое (отравление

организма продуктами жизнедеятельности).

Питание

за счет организма хозяина и нарушение

обменных процессов

(поглощение

эритроцитов и витаминов,

нарушение водно-солевогообмена).Характерные

симптомы: кровавая диарея (понос)

до10-ии более раз в сутки. Пациентов

беспокоят боли в животе по ходу начального

отдела

толстого

кишечника (правая подвздошная область).

Выраженность интоксикации может быть

разной степени.

Осложнения

амебиаза: амебные

абсцессы печени и легких, гнойные

перитониты, воспалительные процессы

кожи промежности.

Лабораторная

диагностика: микроскопическое

исследование мазков фекалий, содержимого

из дна язв и нахождение в них тканевой

и большой вегетативной форм. Обнаружение

цист в фекалиях возможно при затухании

заболевания и цистоносительстве.

Профилактика: личная

– соблюдение правил гигиены (чистота

рук, мытье горячей водой овощей и фруктов,

защита продуктов питания от мух и

тараканов и т.п.). Общественная профилактика:

выявление и лечение больных амебиазом;

контроль за санитарным состоянием

водоисточников, пищевых предприятий,

продовольственных магазинов и рынков;

обследование на цистоносительство

работников предприятий общественного

питания; уничтожение мух и

тараканов;санитарно-просветительнаяработа.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

Амёбы. Эпидемиология, патогенез,

лабораторная диагностика. Профилактика.

1.

Введение

в протозоологию. Классификация одноклеточных.

Медицинская протозоология – наука,

изучающая морфологию и экологию простейших, которые являются возбудителями болезней

человека, их взаимоотношения с хозяевами и окружающей средой, а также

вызываемые ими заболевания и меры борьбы с ними.

Простейшие – это организмы

одноклеточного уровня организации. Целостность организма простейших

поддерживается функциями структурных элементов клетки – органоидов, которые

кроме обычных функций в клетке, выполняют и функции целостного организма:

движения, размножения, защиты от неблагоприятных условий среды.

В настоящее время царство Животные (Zoa) подразделяют

на два подцарства – Одноклеточные (Protozoa) и Многоклеточные (Metazoa).

Одноклеточных подразделяют на 7 самостоятельных типов:

Саркомастигофоры, Микроспоридии, Споровики, Инфузории и др. Следует отметить,

что пересмотр систематики одноклеточных продолжается и в настоящее время, при

этом изменения касаются таких таксонов как тип, подтип, класс, подкласс, отряд.

Родовые и видовые названия ранее изученных одноклеточных сохранились без

изменений.

Это имеет значение для практической медицины: название

болезней, вызываемых паразитами, образуются от латинского родового названия, к

которому добавляется суффикс –оз, реже –аз или -ез.

Например, лямблия (Lambliaintestinalis) – возбудитель

лямблиоза; балантидий (Balantidiumcoli) – возбудитель балантидиаза.

К подцарству Одноклеточные относятся около 40 тыс.

видов, которые широко распространены на нашей планете. Большинство

представителей одноклеточных – свободноживущие организмы, обитающие в водной

среде или влажной почве.

Часть простейших в ходе эволюции в качестве среды

обитания выбрали многоклеточные организмы растений, различных животных или

человека. В одних случаях между генетически чужеродными организмами

сформировался тип взаимодействия комменсализм – форма симбиоза, при которой

один из партнеров (комменсал — организм простейшего) извлекает пользу из

совместного существования с другим партнером (хозяин), при этом последний не

получает от такого существования ни пользы, ни вреда. С медицинской точки

зрения комменсалов относят к группе непатогенных организмов. В других случаях

сформировался такой тип взаимоотношений между организмами как паразитизм.

Паразитизм – это форма

сожительства двух генетически разнородных организмов, при которой один организм

(паразит) использует другого (хозяина) как источник питания и среду обитания,

причиняя ему вред, но, как правило, не уничтожая его. Жизненные циклы

простейших характеризуются большим разнообразием как по количеству

последовательных стадий в цикле развития, так и по способам размножения. У

простейших можно выделить две основные жизненные формы:

1. Вегетативная стадия

(трофозоит) – активная форма, приспособленная к осуществлению жизненных

функций в организме хозяина, но малоустойчивая во внешней среде.

2. Циста – неподвижная

стадия жизненного цикла; имеет плотную наружную оболочку и характеризуется

замедленным обменом веществ, близким к состоянию анабиоза. Циста у простейших

формируется как защитная реакция в ответ на неблагоприятные факторы среды:

уменьшение количества воды, снижение температуры и др.

Все разнообразие жизненных циклов простейших можно

свести к следующим основным формам:

1. Вегетативная стадия – единственная форма

существования простейшего. Размножение трофозоитов приводит к увеличению

численности паразита.

2. В жизненном цикле развития простейших происходит

чередование вегетативной стадии и стадии цисты.

3. Жизненный цикл происходит со сменой хозяев; в

каждом обитает определенная вегетативная стадия паразита, которая размножается

бесполым путем.

4. Жизненным цикл происходит со сменой хозяев; в

одном из них простейшие размножаются бесполым путем, во втором – половым.

Паразитических простейших относят к истинным

паразитам, для которых паразитизм является эволюционно закрепленной формой

существования. Это предполагает не только точное повторение стадий жизненного

цикла, но и специфичность выбора хозяев, определенный механизм проникновения в

тело хозяина, локализацию в конкретных тканях и органах, а также наличие

адаптаций, позволяющих сохранить вид как таковой.

Паразитирование простейших в организме человека

вызывает формирование специфических иммунных реакций со стороны хозяина,

которые проявляются, в основном, в виде гуморального иммунитета – образования

антител. При паразитировании простейших в просвете кишечника, половых или

мочеполовых путях, когда отсутствует контакт паразита с клетками крови хозяина,

иммунные реакции выражены слабо. Контакт паразита с иммунными клетками,

например, при паразитировании в крови или в период миграции по кровеносным и

лимфатическим сосудам приводит к появлению специфических антител. Однако

следует отметить, что некоторые простейшие обладают адаптациями для уменьшения

реакции хозяина на паразита. К ним можно отнести внутриклеточный паразитизм

(малярийный плазмодий, лейшмании), внутритканевая локализация (балантидий),

изменение антигенной структуры при смене жизненных стадий (трипаносомы). В тех

случаях, когда в крови человека появляются специфические антитела против

паразита, при лабораторной диагностике заболевания используются различные

иммунологические методы.

2. АМЕБА

2.1.

Простейшие,

обитающие в ротовой полости и толстой кишке

В полости рта человека могут обитать ротовая амеба

(Entamoebagingivales, класс Саркодовые). Форму взаимоотношения этих простейших

с организмом человека можно определить как комменсализм. При этом

многочисленные исследования не позволяют точно определить их роль в развитии

патологических процессов в ротовой полости. Ротовая амеба цист не образует,

единственной жизненной формой у них является вегетативная стадия. Этот факт

определяет основной механизм их попаданию в организм человека. Передача

простейших от человека к человеку происходит при поцелуях, пользовании общей

посудой, зубными щетками; возможен перенос с капельками слюны и мокроты при

чихании или кашле.

В ротовой полости простейшие обитают в складках

слизистой оболочки, десневых карманах, зубном налете, полостях кариозных зубов,

на криптах миндалин.Профилактика протозоонозных инвазий ротовой полости

заключается в своевременном лечении заболеваний слизистой оболочки ротовой

полости, регулярной санации и соблюдении правил гигиены полости рта.

Амеба дизентерийная (Entamoebahistolytica)

энтомойбаистолитика

Дизентерийная амеба впервые описана русским ученым

Ф.А.Лёшем (1875) и является возбудителем антропонозного заболевания амёбиаза

(или амёбная дизентерия). Амебиаз характеризуется частым водянистым стулом с

примесью крови и слизи, болями в животе, лихорадкой и дегидратацией

(обезвоживанием) организма. Амеба – представитель класса Саркодовые

(Sarcodina).

Распространение. Заболеваемость амебиазом довольно

высока; ежегодно регистрируются несколько сотен млн. больных во всех странах,

но преимущественно в странах с тропическим и субтропическим климатом. Для

нескольких десятков тысяч больных заболевание заканчивается летальным исходом.

В России эндемичными районами являются Закавказье, Калмыкия, Астраханская

область и районы, примыкающие к среднеазиатским республикам. В европейской

части РФ регистрируются отдельные спорадические (завозные) случаи заболевания

или цистоносительство.

Морфология. В жизненном цикле паразита различают

следующие стадии: циста и несколько вегетативных форм, которые отличаются друг

от друга морфологическими особенностями и патогенными свойствами.

Циста. Неподвижное круглое прозрачное образование

диаметром 8-15 мкм, внутри заметны палочковидные хроматоидные тельца (скопления

РНК и протеинов). При окраске раствором Люголя в цисте определяются 4 ядра в

виде колец – диагностический признак цист Е. histolytica. В незрелой цисте

количество ядер может быть меньше. Цисты обнаруживаются в оформленных фекалиях

хронических больных или цистоносителей. Ежедневно из организма человека

выделяется до 8 млн. цист. Цисты очень устойчивы: в воде выживают до 2-х

месяцев, сохраняют жизнеспособность после воздействия дезинфицирующих средств,

но погибают при кипячении.

Мелкая вегетативная форма (просветная форма,

formaminuta) – основная форма существования Е. histolytica, обитает в просвете

толстой кишки. Эта стадия дизентерийной амебы не является патогенной,

паразитирование не приводит к возникновению клинических признаков заболевания.

В нижних отделах толстой кишки просветная форма способна образовывать цисты.

Обнаруживается мелкая вегетативная форма в фекалиях цистоносителей или больных

с хроническим амебиазом. Просветная форма имеет размеры 7-25 мкм, разделение

цитоплазмы на эктоплазму и эндоплазму выражено слабо. Движения амеб медленные,

псевдоподии короткие. В пищеварительных вакуолях обнаруживаются

фагоцитированные бактерии.

Крупная вегетативная форма (formamagna) – крупная клетка

(размер 20-60 мкм), в цитоплазме чётко различимыми эктоплазма и эндоплазма. От

других форм дизентерийной амебы отличается толчкообразным поступательным

движением; при движении образует «пальцеобразные» псевдоподии. В эндоплазме

обнаруживаются фагоцитированные эритроциты, поэтому эту стадию называют

эритроцитофагом. Крупная вегетативная форма образуется из просветной формы

дизентерийной амебы, и этому процессу может способствовать нарушение пищевого

рациона, авитаминоз, изменение микрофлоры кишечника, снижение иммунитета.

Обнаруживается крупная вегетативная форма в свежевыделенных жидких фекалиях

больных острым амебиазом.

Тканевая форма. Является патогенной стадией

дизентерийной амебы (размер – 20-25 мкм), паразитирует в ткани слизистой

оболочки толстой кишки и вызывает специфическое поражение – образование язв.

Нередко крупную вегетативную форму и собственно тканевую форму объединяют общим

названием — тканевой формой, но это не совсем правильно с точки зрения

морфологического строения этих стадий. Проникновению крупной вегетативной формы

из просвета кишечника в ткани способствуют воспаление слизистой оболочки кишки

и повреждение эпителия кишечника в результате различных микротравм. Тканевая

форма выделяет протеолитические ферменты, разрушающие межклеточные контакты

эпителия слизистой, а также некротоксин, вызывающий некроз тканей кишечника.

Тканевые формы могут проникать в лимфатические или кровеносные сосуды и

переноситься в другие органы, чаще всего в печень, легкие, селезенку.

Обнаруживается тканевая форма на гистологических срезах из пораженных участков

стенки кишечника; в случае распада язв – в жидких фекалиях больного.

3. Особенности

жизненного цикла дизентерийной амебы

Амебиаз – антропонозное

заболевание, основной источник заражения – цистоноситель. Способ заражения –

фекально-оральный (как дополнительный – факультативно-трансмиссивный, при

участии механических переносчиков), инвазионная форма – циста

Весь

жизненный цикл Entamoebahistolytica состоит из двух постоянно

чередующихся стадий:

·

стадии покоя, когда она пребывает в виде цисты;

·

активной стадии, у которой есть собственный цикл развития,

включающий вегетативную, тканевую и просветную формы.

Зрелая

циста, находящаяся в окружающей среде, долгое время способна пребывать в

глубокой спячке, когда в ней не происходит никаких процессов, свидетельствующих

о ее жизнедеятельности. Сохранность цисты в этот период обеспечивает плотная

оболочка.

И

только когда циста попадает в человеческий организм, начинается активная

стадия. После этого амеба начинает размножаться и проходит все этапы

трансформации:

·

прежде всего, образуются первичные амебы;

·

просветные формы активно размножаются и переходят в тканевые;

·

трансформированные клетки увеличиваются и переходят в большую

вегетативную фазу;

размеры

амеб постепенно уменьшаются, они покрываются плотной оболочкой; амебы выводятся

из организма (главным образом, вместе с фекалиями).

Попадая

в нижний отдел тонкого кишечника, циста испытывает воздействие ферментов, и ее

наружная оболочка растворяется. Так возникает промежуточная форма амебы, у

которой имеется 4 ядра.

Затем

каждое ядро разделяется на два, происходит удлинение клетки и ее разделение на

две новые, каждая из которых, в свою очередь, также содержит по 4 ядра.

Клетки

продолжают делиться, пока не возникает 8 новых амеб с одним ядром каждая. Их

размер на этом этапе развития составляет примерно 20 мкм со сферическим

ядром размером от 3 до 5 мкм в поперечнике.

Это

и есть просветная форма, попадающая в толстый кишечник, где она продолжает

размножаться простым делением.при

отсутствии благоприятных условий просветная форма может не причинять вреда, но

если ей удается проникнуть в слизистую толстого кишечника, она переходит в

тканевую форму. Разрушая клетки слизистой, она вызывает амебный колит.

Иногда

такие формы внедряются в стенки толстого кишечника, в результате их

размножения образуются язвы и, как следствие, возникает амебная дизентерия.

Некоторая

часть тканевых амеб попадает обратно в просвет кишечника и, поглощая

эритроциты, постепенно переходят в большую вегетативную фазу (название

обусловлено увеличением их размера до 30 мкм и более).

Когда

возникают повреждения сосудов, амебы способны проникать в них и

посредством кровотока попадают в другие органы, где формируют абсцессы и

вызывают внекишечный амебиаз. В первую очередь страдает печень.

Если

вегетативная форма будет выведена из организма вместе с фекалиями, то в

окружающей среде она быстро погибнет.

Та

же часть ее, которая осталась в сигмовидной прямой кишке, постепенно теряет

объем и капсулируется, превращаясь в цисту.

Они

выводятся также вместе с фекалиями и могут длительное время сохранять

жизнеспособность в окружающей среде, пока вновь не попадут в организм человека.

Вот

так кратко выглядит жизненный цикл дизентерийной амебы. Ее разрушительное

действие на организм человека и пути попадания в него хорошо изучены, но

профилактика зависит от каждого из нас, хотя некоторые пренебрегают даже

простым мытьем рук перед едой.

Продолжительность инкубационного периода составляет от 1-2

недель до 3 месяцев. Клиническое течение амебиаза разнообразно по своим

проявлениям. Наиболее распространено носительство амеб без каких-либо

клинических признаков заболевания, и это состояние может продолжаться очень

долго. При этом в кишечнике больного обитают просветные формы амебы, которые

питаются бактериями и клеточным детритом. Пассивно передвигаясь с кишечным

содержимым, амебы в дистальных отделах кишечника переходят в стадию цисты;

последние выводятся с фекалиями. Поэтому именно цистоносители и представляют

реальную угрозу заражения для других людей. Возникновение клинических признаков

заболевания связано с превращением просветной формы амебы в крупную

вегетативную, а затем в тканевую форму. У больных появляются сильные боли в

животе, развивается диарея (до 15 и более раз в сутки). Отличительный признак

амебиаза – слизеподобный стул, диффузно окрашенный кровью («малиновое желе»).

Эти симптомы обусловлены некрозом тканей толстой кишки и формированием язв,

размер которых может достигать 2 см.

При разрушении сосудов стенки кишечника может возникнуть

массивное кровотечение. Тканевые формы амебы из пораженного кишечника с кровью

или лимфой могут быть занесены в печень, легкие, мозг и другие органы. Амебы

выделяют ферменты и токсические вещества, разрушающие ткани органов, а

бактерии, перенесенные паразитами из кишечника, способствуют возникновению

местного воспалительного процесса; в органах формируется абсцесс («гнойник»).

Наиболее часто возникают абсцессы печени, при этом существует большая

вероятность прорыва гнойного содержимого в брюшную полость.

Пациент

испытывает боль в области печени, лихорадку, повышается уровень лейкоцитов. Это

состояние называется амебным гепатитом.

Довольно

часто образуются абсцессы в легких. Они появляются в результате попадания

паразитов из печени через диафрагму. Абсцессы в легких, как правило,

разрываются в бронхи. Их содержимое выделяется с мокротой в виде коричневой

слизи. Иногда паразит образует абсцессы в головном мозге. В других местах они

встречаются редко.

Больные амебной дизентерией подлежат обязательной

госпитализации. Без своевременного лечения у больных возникают различные

осложнения заболевания: анемия, обезвоживание организма, нарушение электролитного

состава крови и др. Эти нарушения могут быть причиной летального исхода.

Самопроизвольное излечение наступает редко.

4.

Патогенез

Схема

патологического процесса выглядит следующим образом:

·

Контакт с человеческими клетками вызывает быстрый приток кальция в

них.

·

В результате останавливается движение мембраны.

·

Внутренняя организация нарушается, органеллы лизируются, клетка

умирает.

·

Начинается некроз слизистой с образованием абсцессов и язв.

5. Лабораторная

диагностика

Лабораторная

диагностика основана на микроскопическом исследовании фекалий. Амебиаз

диагностируют по наличию цист паразита в фекалиях больного или выявлению

крупной вегетативной формы амебы. Дифференцировку E.histolytica от других

простейших, обитающих в кишечнике, проводят по морфологическим признакам.

6. Профилактика.

Личная

профилактика амебиаза заключается в соблюдении правил личной гигиены: мытье рук

перед едой и после посещения туалета; употреблении вымытых овощей и фруктов.

Воду из природных водоемов перед употреблением следует прокипятить. Обращать

внимание на защиту пищевых продуктов от синантропных мух и тараканов.

Общественная профилактика включает следующие мероприятия:

—

выявление и лечение больных и цистоносителей;

—

санитарно-гигиенический контроль предприятий общественного питания;

—

не допускать фекального загрязнения почвы и естественных водоемов;

—

санитарно-просветительная работа среди населения.