Споровики (апикомлексы) — тип паразитических простейших, произошедших, вероятно, от жгутиконосцев. Наиболее известные представители: малярийный плазмодий,

токсоплазма, криптоспоридии.

Малярийный плазмодий

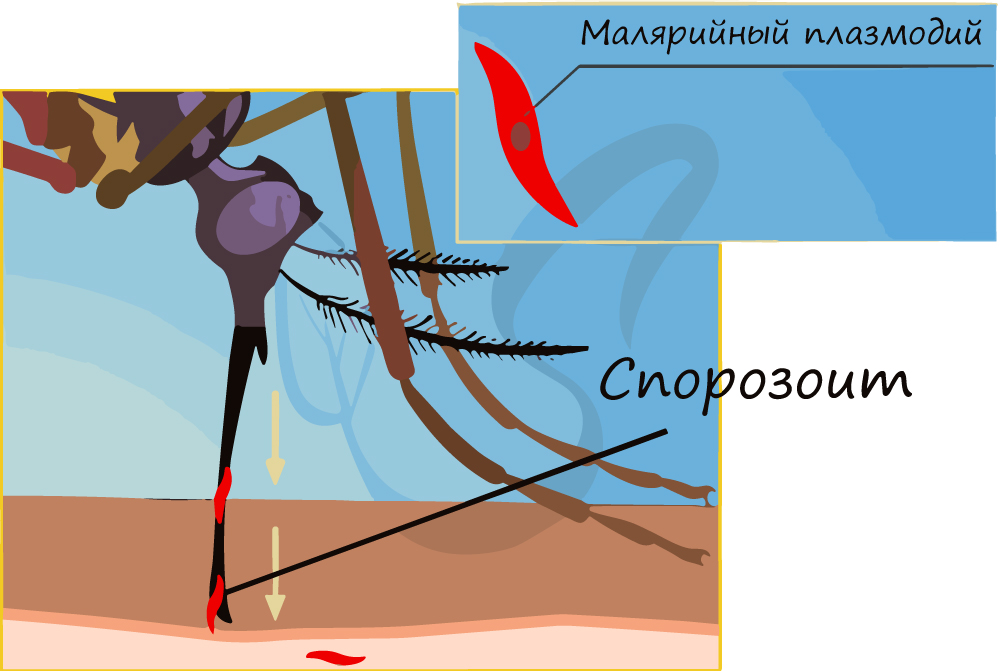

Малярийный плазмодий вызывает тяжелое заболевание — малярию. Призываю вас строго разграничить два понятия. Есть «возбудитель» заболевания — малярийный плазмодий,

а есть «переносчик» — малярийный комар.

Существует еще два важных понятия: промежуточной и основной хозяин. Промежуточный хозяин, в организме которого происходит бесполое размножение, для малярийного плазмодия — человек, млекопитающие.

Основной хозяин, в организме которого осуществляется половое размножение — комар рода Anopheles.

Только малярийный комар (комар рода Anopheles) может переносить малярийного плазмодия, но имейте в виду, что не все

комары рода Anopheles инфицированы малярийным плазмодием — есть и здоровые особи, поэтому укус комара рода Anopheles не всегда приводит к заболеванию малярией.

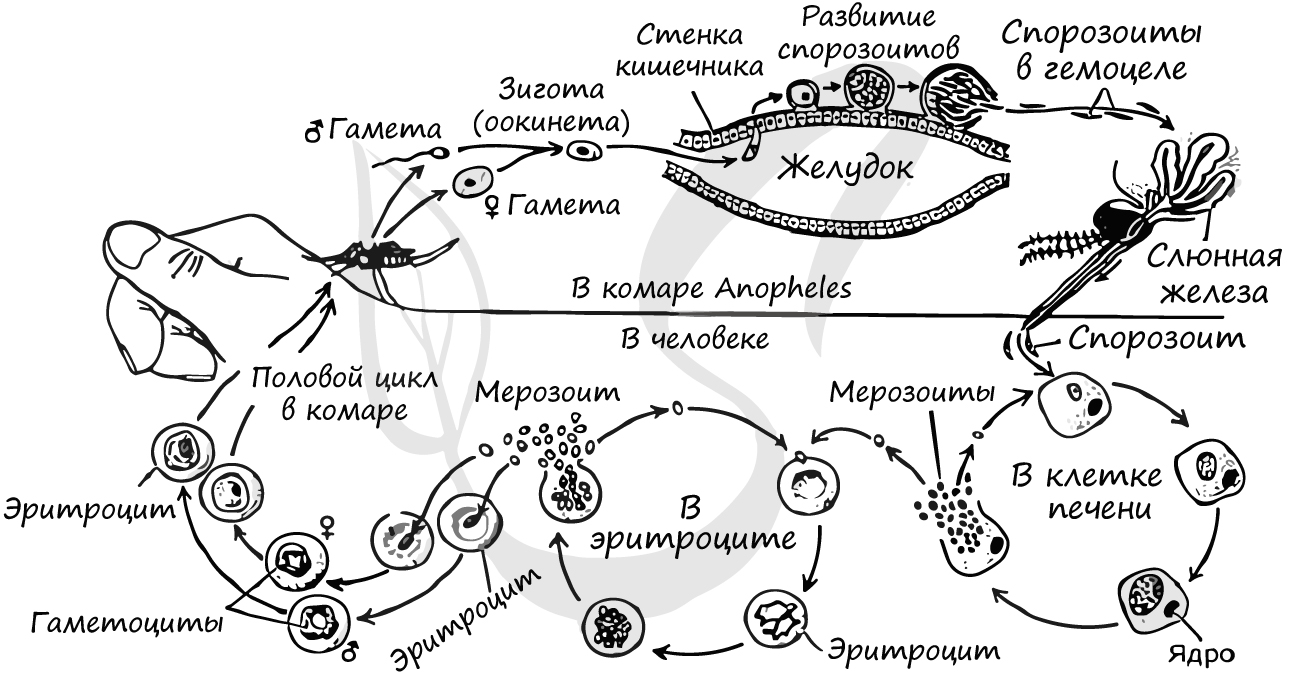

Жизненный цикл малярийного плазмодия довольно сложный, есть несколько новых понятий, с которыми вам предстоит познакомиться. Я же постараюсь сделать

материал интересным, а от вас потребуется то, что важнее знаний — воображение.

Жизненный цикл малярийного плазмодия

Цикл состоит из 3 стадий: шизогония, гаметогония, спорогония. Начнем со спорогонии, стадии, которая протекает в организме комара перед тем, как он укусит

человека.

- Спорогония — половой цикл

- Шизогония — множественное деление

- Гаметогония — образование гамет

Спорогония малярийного плазмодия происходит в самке малярийного комара. Мерозоиты (в дальнейшем будет понятно, откуда взялась эта

жизненная форма), попав в желудок комара, перевариваются, а гаметоциты трансформируются в гаметы. Гаметы сливаются друг с другом, образуется зигота, из которой

через несколько часов появляется клетка веретеновидной формы — оокинета.

Оокинета внедряется в толщу кишечной стенки комара, делится мейозом на четыре споры. Каждая спора покрываются капсулой, образуется ооциста. Ооциста растет и делится

митозом на несколько тысяч

спорозоитов. Такое активное деление разрывает ооцисту (на этом этапе ее называют — спороциста), после чего спорозоиты выходят в полость тела и собираются в

слюнных железах комара.

Теперь совершенно очевидно, что с укусом комара в кровь человека, млекопитающего попадает именно спорозоит. Перемещаясь по кровяному руслу, спорозоиты

достигают печени и проникают в ее клетки где начинается следующая стадия — множественного деления (шизогония). Митоз происходит

без деления цитоплазмы, поэтому количество ядер в шизонте растет — созревают молодые шизонты.

Когда число ядер достигает передела, происходит деление цитоплазмы вокруг ядер и обособление клеток (соответственно числу ядер). В результате в клетках печени

происходит катастрофа: сами клетки разрушаются, а из них выходят тысячи новых подвижных форм — мерозоитов. Мерозоиты внедряются в эритроциты (красные клетки крови),

где вновь начинается шизогония — образуются тысячи шизонтов, которые в итоге разрывают эритроциты (красные клетки крови).

Мы с вами только что обсудили две шизогонии: тканевую — в клетках печени, и эритроцитарную — в эритроцитах (красных кровяных клетках). Замечу, что эритроцитарная

шизогония может протекать несколько раз, причем происходит это одномоментно: раз в 48 часов, 72 часа (в зависимости от вида малярийного плазмодия). У человека такой

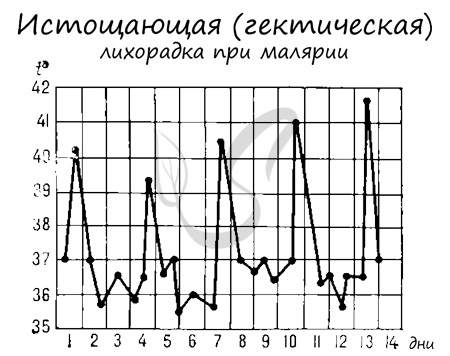

одномоментный выход мерозоитов в кровеносное русло и гема — остатка от разрушенных эритроцитов, сопровождается подъемом температуры до 40°C-41°C.

Затем происходит резкий спад температуры — такая лихорадка носит название истощающая, и нередко заканчивается летальным исходом. Примечательно, что в Средние века,

когда не знали, как лечить сифилис, было замечено излечение от сифилиса после перенесенной малярии. Теперь известно, что это действительно связано именно

с высокими цифрами температуры, которые

губительны для бледной трепонемы (возбудителя сифилиса).

Задача любого живого организма — размножаться. Без размножения никогда бы не фиксировались новые случаи заболевания малярией, давайте разберемся, как оно происходит.

После множества повторяющихся эритроцитарных шизогоний часть мерозоитов приобретает способность переходить в новую форму — гаметоциты. Во время укуса комара

из кровеносного русла им засасывается кровь с гаметоцитами, которые попадают в желудок вместе с мерозоитами. Цикл замыкается.

Попробуйте самостоятельно рассказать о жизненном цикле малярийного плазмодия, ориентируясь на схему ниже

Токсоплазма

Токсоплазма — простейшее класса споровиков, внутриклеточный паразит. Основные хозяева токсоплазм — семейство кошачьих (в их организме у токсоплазмы идет

половое размножение). Промежуточным хозяином (организм, в котором происходит бесполое размножение) являются человек и другие теплокровные.

Заражение токсоплазмой происходит множеством путей — через немытые овощи, непрожаренное мясо, от матери к плоду во время беременности.

В кишечнике паразиты попадают в макрофаги, после чего через кровь распространяются по всему телу.

Токсоплазмоз протекает достаточно легко, однако у лиц с иммунодефицитом и беременных женщин последствия могут быть фатальными (у беременных

плод может погибнуть).

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Установите последовательность возникновения малярии.

1) Разрушение эритроцитов крови

2) Рост и бесполое размножение плазмодия

3) Проникновение плазмодия в печень

4) Проникновение плазмодия в кровь человека

5) Укус комара

6) Проникновение паразита в кишечник комара

7) Половое размножение плазмодия

8) Лихорадка

Спрятать пояснение

Пояснение.

Последовательность такова: укус комара, проникновение плазмодия в кровь человека, проникновение плазмодия в печень, рост и бесполое размножение плазмодия, разрушение эритроцитов крови, лихорадка, проникновение паразита в кишечник комара, половое размножение плазмодия.

Ответ: 54321867.

Примечание Натальи Баштанник (Новочеркасск)

Расскажем о жизненном цикле малярийного плазмодия. Он начинается со стадии спорозоита, который представляет собой маленькую веретеновидную клетку, длиной 10−15 микрометров. Спорозоиты попадают в кровь человека при укусе комара. С током крови они разносятся по всему телу, попадают в печень, активно внедряются в нее и начинают расти. Достигшие значительной величины клетки приступают к множественному делению, т. е. бесполому размножению. При этом вокруг каждого из ядер обособляется участок цитоплазмы, и все тело паразита оказывается поделенным на значительное число мелких клеточек. Такое множественное деление называется шизогонией, а образовавшиеся в результате клетки — мерозоитами. Мерозоиты снова внедряются в клетки печени, и цикл повторяется. Однако в определенный момент в печени образуются мерозоиты, дальнейшая судьба которых оказывается совершенно иной.

Эти мерозоиты внедряются уже не в клетки печени, а в красные кровяные тельца — эритроциты. В эритроците паразит растет, однако не достигает таких размеров, как в клетках печени. Сначала он имеет форму колечка, потому что центральную часть клетки занимает большая прозрачная вакуоль. Постепенно вакуоль исчезает, а плазмодий превращается в маленькую амебу. Форма ее тела, как у настоящих амеб, непостоянна, и она способна двигаться при помощи псевдоподий внутри эритроцита. Эта маленькая амеба питается за счет содержимого эритроцита, используя, в частности, гемоглобин.

Затем паразит снова переходит к множественному делению, в результате которого распадается на определенное количество мерозоитов — мелких овальных клеток диаметром около 2 микрометров. В этот момент оболочка эритроцита лопается, и мерозоиты попадают в плазму крови. Вместе с мерозоитами в кровь попадают и ядовитые продукты обмена веществ паразитов, которые накопились внутри эритроцитов. Попадание в кровь ядовитых веществ вызывает у человека ощущение страшного озноба, а затем приступа лихорадки с высокой температурой. Мерозоиты внедряются в новые эритроциты, растут, делятся, и цикл бесполого размножения повторяется. Время между шизогониями различно у разных видов плазмодиев и всегда постоянно.

Раздел: Царство Животные

При

малярии возможны различные механизмы

передачи инфекции.

♦

Трансмиссивный механизм (при укусе

комара). Этот механизм является основным,

обеспечивающим существование плазмодиев

как биологического вида. Источник

инфекции – человек, в крови которого

имеются зрелые гаметоциты. Переносчики

малярии — только женские особи комаров

рода Anopheles.

♦

Трансплацентарный механизм передачи

(от матери плоду). Чаще заражение

происходит во время родов при попадании

в кровоток новорожденного некоторого

количества материнской крови, в

эритроцитах которой находятся бесполые

формы паразита.

♦ При гемотрансфузиях и реже при

нарушениях асептики при инъекциях. В

случае заражения при переливании крови

источником инфекции является

донор-паразитоноситель.

Стадии

развития малярийных паразитов. Жизненный

цикл всех возбудителей малярии включает

двух хозяев: человека (шизогония —

бесполый цикл развития) и комаров родаAnopheles (спорогония — половой цикл

развития).

В

ходе шизогонии у всех видов малярийных

паразитов традиционно выделяют 3 стадии:

экзо-эритроцитарную шизогонию (ЭЭШ),

эритроцитарную шизогонию (ЭШ) и

гаметогонию. Кроме того, в жизненных

циклах P. vivax иP. ovale выделяют

отдельную стадию («спячку») вследствие

возможного внедрения в организм человека

при укусе комара спорозоитов морфологически

неоднородной группы — тахиспорозоитов

и брадиспорозоитов или только

брадиспорозоитов. В этих случаях

брадиспорозоиты (гипнозоиты) длительно

сохраняются в гепатоцитах в неактивном

состоянии до начала ЭЭШ.

Экзоэритроцитарная шизогония.

Внедренные со слюной комара в организм

человека спорозоиты очень быстро (в

течение 15-30 мин) попадают с кровотоком

в печень, где активно проникают в

гепатоциты, не повреждая их. СпорозоитыP. falciparum, P. malariae и тахиспорозоитыP.

vivax иP. ovale немедленно начинают

ЭЭШ с образованием большого количества

экзоэритроцитарных мерозоитов. Гепатоциты

разрушаются, и мерозоиты снова попадают

в кровоток с последующим быстрым (в

течение 15-30 мин) внедрением в эритроциты.

Длительность ЭЭШ при малярии falciparum

обычно составляет 6 дней, при малярии

vivax — 8, при малярии ovale — 9, при малярии

malariae — 15 дней.

Стадия

«спячки». При малярии vivax и малярии

ovale брадиспорозоиты, внедрившиеся в

гепатоциты, превращаются в неактивные

формы — гипнозоиты, которые могут

оставаться без деления несколько месяцев

или даже лет до последующей реактивации.

Эритроцитарная

шизогония. После внедрения мерозоитов

в эритроциты малярийные паразиты

многократно (циклически) последовательно

проходят стадии трофозоита (питающаяся

одноядерная клетка), шизонта (делящаяся

многоядерная клетка) и морулы

(сформировавшиеся паразиты, находящиеся

внутри эритроцита). В последующем после

разрушения эритроцитов в плазму крови

попадают мерозоиты.

Стадия

ЭШ имеет строго определенную длительность:

48 ч при малярии falciparum, малярии vivax и

малярии ovale и 72 ч при малярии malariae.

4. Патогенное действие, лабораторная диагностика малярии и профилактика.

Малярийные плазмодии вызывают малярию

— острое протозойное заболевание

человека с трансмиссивным механизмом

заражения, характеризующееся выраженными

симптомами интоксикации, циклическим

течением с чередованием приступов

лихорадки и периодов апирексии,

увеличением селезенки и печени, развитием

гемолитической анемии, рецидивами.

Клинические

проявления. Клиническое течение

малярии зависит от состояния иммунитета

больного и вида возбудителя. Необходимо

отметить, что малярия vivax, малярия ovale и

малярия malariae протекают доброкачественно

и почти никогда не заканчиваются

летально, в то время как тропическая

малярия при позднем или неадекватном

лечении часто приводит к смерти.

Основу

клинической картины любой формы малярии

составляет малярийный пароксизм

(при-ступ), включающий последовательные

фазы разной длительности: озноб (1-3 ч и

более), жар (5-8 ч и более) и потоотделение.

Малярия

vivax ималярия ovale. Существенных

различий в клинических проявлениях

этих форм малярии не отмечается.

Заболевание развивается после короткой

или (реже) длительной инкубации. За 1-2

сут или за несколько часов до появления

лихорадки может отмечаться продромальный

период (недомогание, познабливание,

головная боль).

Типичные

малярийные пароксизмы обычно начинаются

в первой половине дня с озноба и быстрого

повышения температуры тела до 39-40 оС,

а в дальнейшем — до 41оС. Стадия

«озноба» длится от 15-30 мин до 2-3 ч и более.

Затем наступает следующий период

малярийного пароксизма — жар. Кожный

покров становится горячим, гиперемированным,

некоторые больные в этот период

возбуждены, появляются тахикардия,

олигурия (уменьшение количества

отделяемой почками мочи), снижается АД.

Жар сохраняется до 4-6 ч и более. В

дальнейшем температура тела начинает

снижаться, жар сменяется потоотделением

разной степени. Продолжительность этой

фазы — 1-2 ч, после чего больной обычно на

короткое время засыпает. Следующий

пароксизм развивается через день. Через

3-5 дней после начала заболевания

отмечаются гепато- и спленомегалия

(увеличение печени и селезенки), через

10-14 дней — анемия, которые, как правило,

выражены умеренно. Если больному не

проводят специфическую терапию, приступы

повторяются в течение 2-4 нед и более,

постепенно становясь более легкими, и

затем самопроизвольно прекращаются.

В

отсутствие специфической терапии (или

при неадекватной терапии) через 1-2 мес

после се-рии малярийных пароксизмов

могут развиться ранние рецидивы,

обусловленные активизацией эритроцитарной

шизогонии, а через 6-8 мес и более — поздние

рецидивы (экзоэритроцитарные).

Малярия

malariae. Инкубационный период обычно

составляет от 3 до 6 нед. Пароксизмы при

малярии malariae отличаются наиболее

длительным ознобом по сравнению с

другими формами малярии. Длительность

пароксизма — до 13 ч и более. Анемия,

сплено- и гепатомегалия развиваются

более медленно. При отсутствии лечения

клинические проявления малярии malariae

купируются самостоятельно после 8-14

приступов. Через 2- 6 нед возможно развитие

рецидивов.

Малярия

falciparum. Инкубационный период составляет

7-16 дней. Это самая злокачественная форма

малярии: при отсутствии адекватной

своевременной терапии заболевание

может принять опасное (фатальное) для

жизни течение. В продромальном периоде

(от нескольких часов до одного-двух

дней) могут отмечаться головная боль,

слабость, легкий озноб, субфебрильная

температура (37-35,5), снижение аппетита,

диарея. Через несколько дней у коренных

жителей эндемичных регионов (иммунных

лиц) или через 1-2 нед у впервые инфицированных

(неиммунных лиц) после начала лихорадочного

периода при благоприятном течении

малярии falciparum начинаются типичные

пароксизмы. Длительность малярийного

пароксизма — не менее 12-24 ч с быстрым

повышением температуры тела до 39-41 оС.

Больных беспокоят головная боль,

слабость, сильный озноб, тошнота, рвота.

Крайне неблагоприятным прогностическим

признаком малярии falciparum является

сохраняющаяся ежедневная высокая

лихорадка без периодов апирексии с

нарастающей головной болью. Развитие

сплено- и гепатомегалии наблюдается

через 3-4 дня.

Профилактика.

Профилактические мероприятия в

очаге предусматривают своевременное

выявление и лечение больных и

паразитоносителей (источники инфекции),

а также борьбу с переносчиками малярии.

Эффективных вакцин для активной

иммунизации против малярии пока нет.

Профилактика

заражения заключается в принятии мер

защиты от укусов комаров (использование

репеллентов, сеток на окнах и дверях,

надкроватных пологов, одежды, закрывающей

руки и ноги лиц, находящихся на открытом

воздухе в вечернее и ночное время.

Генетические

варианты, связанные с изменением свойств

эритроцитов и обеспечивающие устойчивость

к возбудителям малярии.

Серповидно-клеточные

анемии. Эта мутация приводит к

пониженной растворимости гемоглобина

и повышению его полимеризации, что в

свою очередь обусловливает изменение

формы эритроцитов, которые становятся

серповидными. Такие эритроциты теряют

эластичность, закупоривают мелкие

сосуды и гемолизируются.

Отсутствие

антигенов Даффи в эритроцитах. Единственной

аномалией, защищающей от малярии и не

вызывающей патологию, является отсутствие

антигенов Даффи в эритроцитах жителей

Западной и Центральной Африки. Эта

мутация делает ее носителей невосприимчивыми

к трехдневной малярии, так какP. vivax

не могут проникать в эритроциты, не

имеющие антигенов Даффи, выполняющих

роль рецепторов для плазмодия данного

вида. В Западной и Центральной Африке

частота такой аномалии составляет 97 %.

Только в этих регионах земного шара

встречаются гомозиготы по данной

мутации.

Генетически обусловленная недостаточность

мембранных эритроцитарных белков —

глико-форинов А, В, С. Эти белки выполняют

роль рецепторов для связывания с

паразитом. Их генетическая недостаточность

делает эритроциты относительно

устойчивыми к инвазииP. falciparum.

Определенной

устойчивостью к заражению всеми формами

малярии обладают также новорожденные.

Это объясняется наличием пассивного

иммунитета за счет антител класса G,

получаемых от гипериммунной матери;

поддержанием специфического иммунитета

после рождения за счет антител класса

А, получаемых с грудным молоком; наличием

у новорожденного фетального гемоглобина.

Иммунитет

при малярии нестойкий и непродолжительный.

Для поддержания защитного уровня антител

необходима постоянная антигенная

стимуляция в виде повторных заражений

малярией. Иммунитет к P. malariae иP.

vivax формируется раньше и сохраняется

дольше, чем кP. falciparum.

Соседние файлы в предмете Паразитология

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Это довольно интересный паразит, поэтому из всех одноклеточных животных я предлагаю на нём остановиться. Он имеет сложное развитие со сменой 2-х хозяев. Основным хозяином является малярийный комар, промежуточным — человек. Напомним, что основной хозяин это тот, в чьем теле происходит половое размножение, в организме промежуточного — бесполое.

Стоит ли опасаться комаров 🦟 ? Да, но не всех. Тот комар, которого вы в детстве могли называть малярийным — таковым не является. Малярийный почти не отличим от обычного. Однако заражение происходит как раз при укусе комара. Паразиты со слюной комара попадают в кровоток и направляются в печень.

🩸 В клетках печени происходит первая стадия развития и размножения.

🩸Через некоторое время паразиты выходят в кровь и заражают эритроциты. Начинается эритроцитарная стадия размножения.

🩸Паразиты питаются гемоглобином и размножаются, после чего выходят из эритроцитов и заражают новые. Это может повторяться несколько раз.

🩸После чего часть паразитов превращается в предполовые клетки. Для дальнейшего развития эти клетки должны попасть в тело комара. Это снова происходит при укусе.

🩸В кишечнике комара формируются половые клетки и происходит половое размножение, после чего паразиты перемещаются в слюнные железы. Теперь комар может заразить следующего человека.

📌 Частая ошибка: «возбудитель — малярийный комар». Комар является переносчиком возбудителя, возбудитель — малярийный плазмодий.

Малярия распространена заболоченных местах с высокой влажностью, потому что развитие личинок комара проходит в водоеме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Мы обязательно поправим!

Клетка — генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз — деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Роль мейоза и митоза

Клетка — генетическая единица живого

Несмотря на то, что нуклеиновые кислоты являются носителем генетической информации, реализация этой информации невозможна вне клетки, что легко доказывается на примере вирусов. Данные организмы, содержащие зачастую только ДНК или РНК, не могут самостоятельно воспроизводиться, для этого они должны использовать наследственный аппарат клетки. Даже проникнуть в клетку без помощи самой клетки они не могут, кроме как с использованием механизмов мембранного транспорта или благодаря повреждению клеток. Большинство вирусов нестабильно, они гибнут уже после нескольких часов пребывания на открытом воздухе. Следовательно, клетка является генетической единицей живого, обладающей минимальным набором компонентов для сохранения, изменения и реализации наследственной информации, а также ее передачи потомкам.

Бульшая часть генетической информации эукариотической клетки сосредоточена в ядре. Особенностью ее организации является то, что, в отличие от ДНК прокариотической клетки, молекулы ДНК эукариот не замкнуты и образуют сложные комплексы с белками — хромосомы.

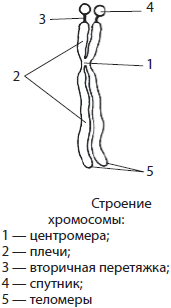

Хромосомы, их строение (форма и размеры) и функции

Хромосома (от греч. хрома — цвет, окраска и сома — тело) — это структура клеточного ядра, которая содержит гены и несет определенную наследственную информацию о признаках и свойствах организма.

Иногда хромосомами называют и кольцевые молекулы ДНК прокариот. Хромосомы способны к самоудвоению, они обладают структурной и функциональной индивидуальностью и сохраняют ее в ряду поколений. Каждая клетка несет всю наследственную информацию организма, но в ней работает только небольшая часть.

Основой хромосомы является двухцепочечная молекула ДНК, упакованная с белками. У эукариот с ДНК взаимодействуют гистоновые и негистоновые белки, тогда как у прокариот гистоновые белки отсутствуют.

Лучше всего хромосомы видны под световым микроскопом в процессе деления клетки, когда они в результате уплотнения приобретают вид палочковидных телец, разделенных первичной перетяжкой — центромерой — на плечи. На хромосоме может быть также и вторичная перетяжка, которая в некоторых случаях отделяет от основной части хромосомы так называемый спутник. Концевые участки хромосом называются теломерами. Теломеры препятствуют слипанию концов хромосом и обеспечивают их прикрепление к оболочке ядра в неделящейся клетке. В начале деления хромосомы удвоены и состоят из двух дочерних хромосом — хроматид, скрепленных в центромере.

По форме различают равноплечие, неравноплечие и палочковидные хромосомы. Размеры хромосом существенно варьируют, однако средняя хромосома имеет размеры 5 $×$ 1,4 мкм.

В некоторых случаях хромосомы в результате многочисленных удвоений ДНК содержат сотни и тысячи хроматид: такие гигантские хромосомы называются политенными. Они встречаются в слюнных железах личинок дрозофилы, а также в пищеварительных железах аскариды.

Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические и половые клетки

Согласно клеточной теории клетка является единицей строения, жизнедеятельности и развития организма. Таким образом, такие важнейшие функции живого, как рост, размножение и развитие организма обеспечиваются на клеточном уровне. Клетки многоклеточных организмов можно разделить на соматические и половые.

Соматические клетки — это все клетки тела, образующиеся в результате митотического деления.

Изучение хромосом позволило установить, что для соматических клеток организма каждого биологического вида характерно постоянное число хромосом. Например, у человека их 46. Набор хромосом соматических клеток называют диплоидным (2n), или двойным.

Половые клетки, или гаметы, — это специализированные клетки, служащие для полового размножения.

В гаметах содержится всегда вдвое меньше хромосом, чем в соматических клетках (у человека — 23), поэтому набор хромосом половых клеток называется гаплоидным (n), или одинарным. Его образование связано с мейотическим делением клетки.

Количество ДНК соматических клеток обозначается как 2c, а половых — 1с. Генетическая формула соматических клеток записывается как 2n2c, а половых — 1n1с.

В ядрах некоторых соматических клеток количество хромосом может отличаться от их количества в соматических клетках. Если это различие больше на один, два, три и т. д. гаплоидных набора, то такие клетки называют полиплоидными (три-, тетра-, пентаплоидными соответственно). В таких клетках процессы метаболизма протекают, как правило, очень интенсивно.

Количество хромосом само по себе не является видоспецифическим признаком, поскольку различные организмы могут иметь равное количество хромосом, а родственные — разное. Например, у малярийного плазмодия и лошадиной аскариды по две хромосомы, а у человека и шимпанзе — 46 и 48 соответственно.

Хромосомы человека делятся на две группы: аутосомы и половые хромосомы (гетерохромосомы). Аутосом в соматических клетках человека насчитывается 22 пары, они одинаковы для мужчин и женщин, а половых хромосом только одна пара, но именно она определяет пол особи. Существует два вида половых хромосом — X и Y. Клетки тела женщины несут по две X-хромосомы, а мужчин — X и Y.

Кариотип — это совокупность признаков хромосомного набора организма (число хромосом, их форма и величина).

Условная запись кариотипа включает общее количество хромосом, половые хромосомы и возможные отклонения в наборе хромосом. Например, кариотип нормального мужчины записывается как 46, XY, а кариотип нормальной женщины — 46, XX.

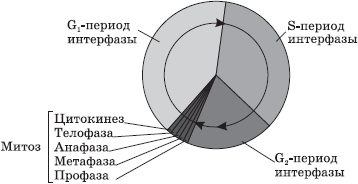

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз

Клетки не возникают каждый раз заново, они образуются только в результате деления материнских клеток. После разделения дочерним клеткам требуется некоторое время для формирования органоидов и приобретения соответствующей структуры, которая обеспечила бы выполнение определенной функции. Этот отрезок времени называется созреванием.

Промежуток времени от появления клетки в результате деления до ее разделения или гибели называется жизненным циклом клетки.

У эукариотических клеток жизненный цикл делится на две основные стадии: интерфазу и митоз.

Интерфаза — это промежуток времени в жизненном цикле, в который клетка не делится и нормально функционирует. Интерфаза делится на три периода: G1-, S- и G2-периоды.

G1-период (пресинтетический, постмитотический) — это период роста и развития клетки, в который происходит активный синтез РНК, белков и других веществ, необходимых для полного жизнеобеспечения вновь образовавшейся клетки. К концу этого периода клетка может начать готовиться к удвоению ДНК.

В S-периоде (синтетическом) происходит сам процесс репликации ДНК. Единственным участком хромосомы, который не подвергается репликации, является центромера, поэтому образовавшиеся молекулы ДНК не расходятся полностью, а остаются скрепленными в ней, и в начале деления хромосома имеет X-образный вид. Генетическая формула клетки после удвоения ДНК — 2n4c. Также в S-периоде происходит удвоение центриолей клеточного центра.

G2-период (постсинтетический, премитотический) характеризуется интенсивным синтезом РНК, белков и АТФ, необходимых для процесса деления клетки, а также разделением центриолей, митохондрий и пластид. До конца интерфазы хроматин и ядрышко остаются хорошо различимыми, целостность ядерной оболочки не нарушается, а органоиды не изменяются.

Часть клеток организма способна выполнять свои функции в течение всей жизни организма (нейроны нашего головного мозга, мышечные клетки сердца), а другие существуют непродолжительное время, после чего погибают (клетки кишечного эпителия, клетки эпидермиса кожи). Следовательно, в организме должны постоянно происходить процессы деления клеток и образования новых, которые замещали бы отмершие. Клетки, способные к делению, называют стволовыми. В организме человека они находятся в красном костном мозге, в глубоких слоях эпидермиса кожи и других местах. Используя эти клетки, можно вырастить новый орган, добиться омоложения, а также клонировать организм. Перспективы использования стволовых клеток совершенно ясны, однако морально-этические аспекты этой проблемы все еще обсуждаются, поскольку в большинстве случаев используются эмбриональные стволовые клетки, полученные из убитых при аборте зародышей человека.

Продолжительность интерфазы в клетках растений и животных составляет в среднем 10– 20 часов, тогда как митоз занимает около 1–2 часов.

В ходе последовательных делений в многоклеточных организмах дочерние клетки становятся все более разнообразными, поскольку в них происходит считывание информации со все большего числа генов.

Некоторые клетки со временем перестают делиться и погибают, что может быть связано с завершением выполнения определенных функций, как в случае клеток эпидермиса кожи и клеток крови или с повреждением этих клеток факторами окружающей среды, в частности возбудителями болезней. Генетически запрограммированная смерть клетки называется апоптозом, тогда как случайная гибель — некрозом.

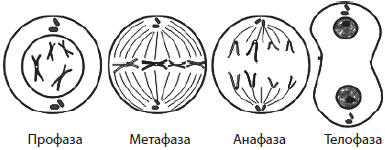

Митоз — деление соматических клеток. Фазы митоза

Митоз — способ непрямого деления соматических клеток.

Во время митоза клетка проходит ряд последовательных фаз, в результате которых каждая дочерняя клетка получает такой же набор хромосом, как и в материнской клетке.

Митоз делится на четыре основные фазы: профазу, метафазу, анафазу и телофазу. Профаза — наиболее длительная стадия митоза, в процессе которой происходит конденсация хроматина, в результате чего становятся видны X-образные хромосомы, состоящие из двух хроматид (дочерних хромосом). При этом исчезает ядрышко, центриоли расходятся к полюсам клетки, и начинает формироваться ахроматиновое веретено (веретено деления) из микротрубочек. В конце профазы ядерная оболочка распадается на отдельные пузырьки.

В метафазе хромосомы выстраиваются по экватору клетки своими центромерами, к которым прикрепляются микротрубочки полностью сформированного веретена деления. На этой стадии деления хромосомы наиболее уплотнены и имеют характерную форму, что позволяет изучить кариотип.

В анафазе происходит быстрая репликация ДНК в центромерах, вследствие которой хромосомы расщепляются и хроматиды расходятся к полюсам клетки, растягиваемые микротрубочками. Распределение хроматид должно быть абсолютно равным, поскольку именно этот процесс обеспечивает поддержание постоянства числа хромосом в клетках организма.

На стадии телофазы дочерние хромосомы собираются на полюсах, деспирализуются, вокруг них из пузырьков формируются ядерные оболочки, а во вновь образовавшихся ядрах возникают ядрышки.

После деления ядра происходит деление цитоплазмы — цитокинез, в ходе которого и происходит более или менее равномерное распределение всех органоидов материнской клетки.

Таким образом, в результате митоза из одной материнской клетки образуется две дочерних, каждая из которых является генетической копией материнской (2n2c).

В больных, поврежденных, стареющих клетках и специализированных тканях организма может происходить несколько иной процесс деления — амитоз. Амитозом называют прямое деление эукариотических клеток, при котором не происходит образования генетически равноценных клеток, так как клеточные компоненты распределяются неравномерно. Он встречается у растений в эндосперме, а у животных — в печени, хрящах и роговице глаза.

Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Роль митоза и мейоза

Если у одноклеточных организмов деление клетки приводит к увеличению количества особей, т. е. размножению, то у многоклеточных этот процесс может иметь различное значение. Так, деление клеток зародыша, начиная с зиготы, является биологической основой взаимосвязанных процессов роста и развития. Подобные же изменения наблюдаются у человека в подростковом возрасте, когда число клеток не только увеличивается, но и происходит качественное изменение организма. В основе размножения многоклеточных организмов также лежит деление клетки, например при бесполом размножении благодаря этому процессу из части организма происходит восстановление целостного, а при половом — в процессе гаметогенеза образуются половые клетки, дающие впоследствии новый организм. Следует отметить, что основные способы деления эукариотической клетки — митоз и мейоз — имеют различное значение в жизненных циклах организмов.

В результате митоза происходит равномерное распределение наследственного материала между дочерними клетками — точными копиями материнской. Без митоза было бы невозможным существование и рост многоклеточных организмов, развивающихся из единственной клетки — зиготы, поскольку все клетки таких организмов должны содержать одинаковую генетическую информацию.

В процессе деления дочерние клетки становятся все более разнообразными по строению и выполняемым функциям, что связано с активацией у них все новых групп генов вследствие межклеточного взаимодействия. Таким образом, митоз необходим для развития организма.

Этот способ деления клеток необходим для процессов бесполого размножения и регенерации (восстановления) поврежденных тканей, а также органов.

К типу Саркомастигофоры помимо описанных выше представителей относятся также фораминиферы и лучевики (радиолярии). Фораминиферы — составная часть планктона и бентоса морей и солоноватоводных водоемов. Их тело заключено в раковинку разной формы, строения и химического состава. У некоторых фораминифер раковинки состоят из песчинок, а у других — имеют кальцитовый (карбонат кальция) состав. Фораминиферы с известковыми (кальцитовыми) раковинками доминировали в фауне морей мелового периода мезозойской эры (отсюда и происходит название периода). Раковинки отлагались на дне морей, накапливались, спрессовывались и образовывали залежи мела и известняка. Многие виды ископаемых фораминифер служат руководящими ископаемыми формами при определении относительного возраста осадочных горных пород в геологии.

Лучевики представлены только морским планктоном с внутренним скелетом причудливой формы. Скелеты состоят или из окиси кремния — кремнезема, или из сернокислого стронция — целестина. Ископаемые лучевики используются в качестве руководящих форм в биостратиграфических исследованиях в геологии.

Малярийный паразит относится к типу Споровиков, все представители которого — паразиты. При укусе малярийным комаром в кровь человека попадают малярийные паразиты. Они внедряются в клетки печени, где растут, превращаясь в форму, напоминающую многоядерную амебу. Затем паразит многократно делится (бесполое размножение), и в кровь человека выходят мелкие плазмодии, которые внедряются в эритроциты. Питаясь содержимым эритроцита, паразит растет и снова многократно делится. Выход паразитов из эритроцитов в кровь сопровождается попаданием в организм продуктов обмена веществ паразита. Они ядовиты для человека и вызывают повышение температуры тела, лихорадку, судороги. После нескольких периодов бесполого размножения в эритроцитах образуются клетки, из которых в организме комара могут быть сформированы гаметы. Чтобы продолжился цикл, кровь с этими клетками должен выпить комар. В желудке комара образуются гаметы, они сливаются в зиготу. Зигота делится, и в теле комара накапливаются новые паразиты. Малярия — опасное заболевание и при отсутствии лечения приводит к смерти.