Водоросли относятся к низшим растениям, наиболее примитивным: у них отсутствует разделение организма на стебель, корень и листья. Спешу заметить, что термин «низшие растения» — отжившее

понятие, использовавшееся в ботанике до второй половины XX века.

Современная биология не считает дифференциацию тканей определяющим различием, сейчас существенным считают фундаментальные

различия в строение клеток, обмене веществ. Тем не менее, во многих устаревших пособиях этот термин используется, и я обязан предупредить вас о нем.

Наука о водорослях называется альгология (от лат. alga — морская трава, водоросль и греч. λόγος — учение).

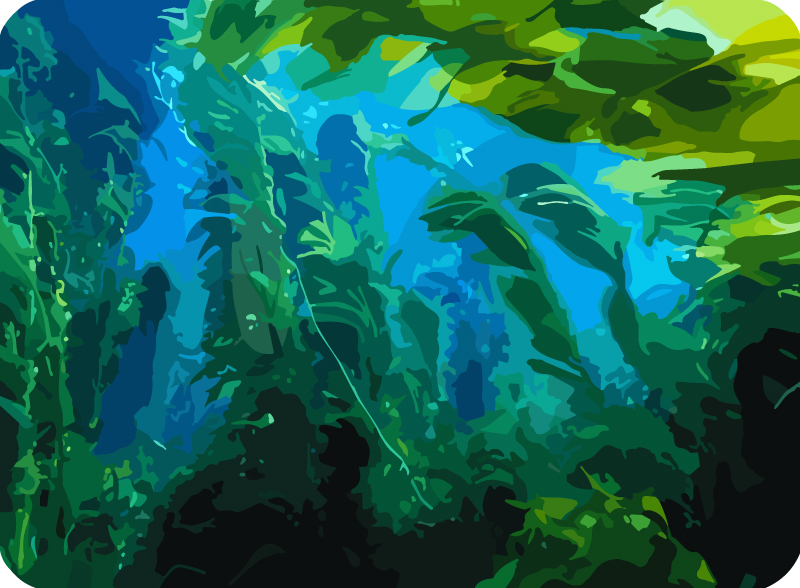

Среди водорослей есть одноклеточные и многоклеточные, некоторые водоросли достигают в длину 100-200 метров. Способ питания водорослей автотрофный: они синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза. Солнечный свет, проходя через толщу воды,

рассеивается, что делает фотосинтез с увеличением глубины все труднее и труднее. Поэтому кроме хлорофилла они часто имеют и другие пигменты.

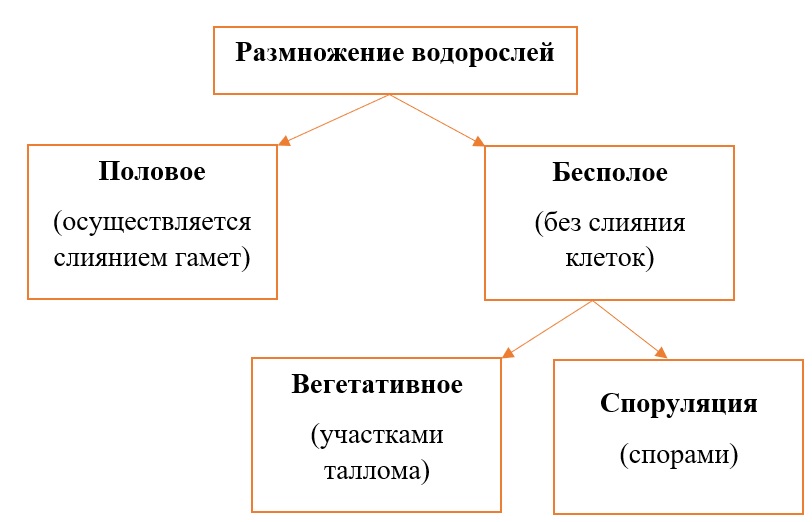

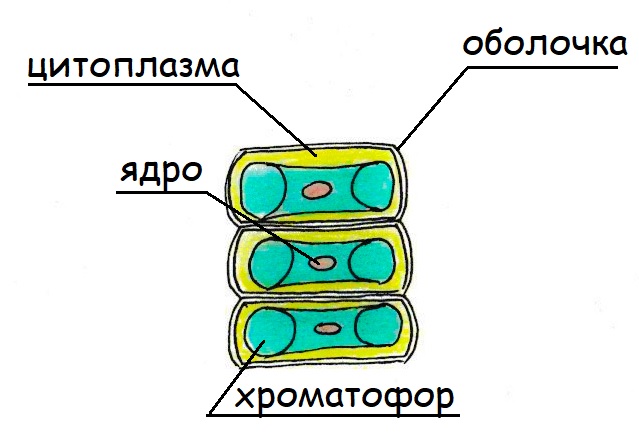

Клетки водорослей характеризуются наличием клеточной стенки (из целлюлозы и гликопротеинов — от греч. glykys сладкий (углеводы) + греч. prōtos — первый, важнейший (белок)) Органоиды располагаются в цитоплазме (син. — внеядерной протоплазме), где также располагается(-ются) один или несколько хроматофоров. Размножение происходит бесполым, вегетативным или половым путем.

Тело водорослей представлено слоевищем (син. — талломом) — недифференцированным скоплением клеток. С помощью ризоидов (от др.-греч. ῥίζα — корень и εἶδος — вид)

водоросли прикрепляются к субстрату (камням, коралловым полипам), функцию всасывания ризоиды не выполняют. У водорослей отсутствуют настоящие ткани, механических

тканей нет, так как таллом водоросли поддерживается (парит) в толще воды. Нет проводящих тканей: каждая клетка имеет доступ к воде напрямую, так что в клетку из окружающей воды поступает кислород, а в воду удаляется углекислый газ.

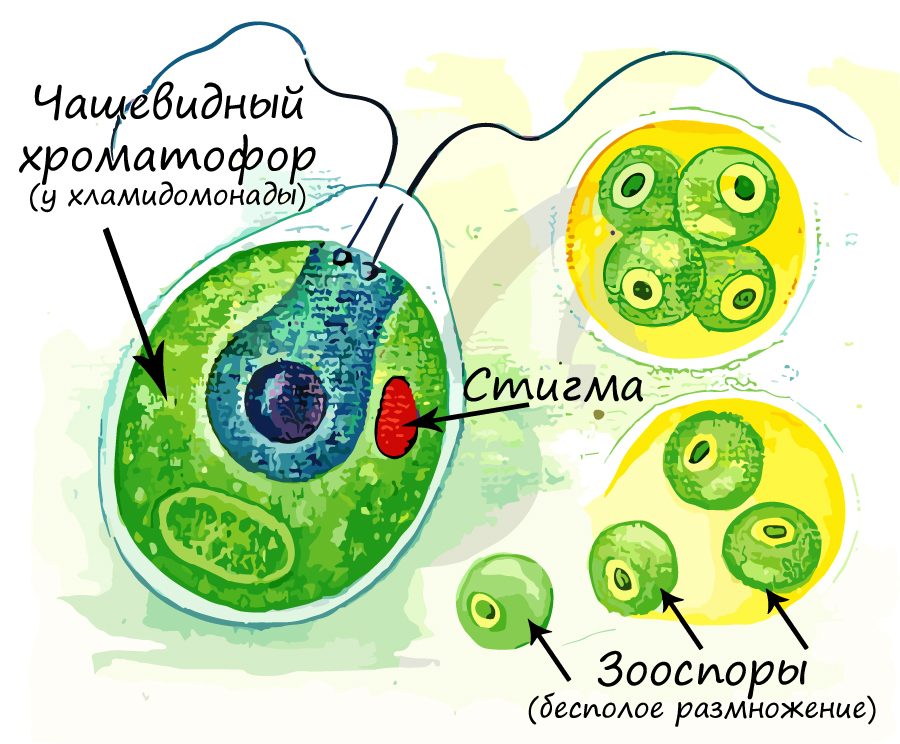

Хроматофор (от греч. chroma — цвет и phoros — несущий) — органелла в клетке водоросли, аналогичная хлоропласту и осуществляющая фотосинтез. Отличается от хлоропласта упрощенным

строением, меньшим размером и иным составом хлорофилла. Внешне отличаются между

собой по форме, хроматофор может быть: чашевидный, спиралевидный, в виде незамкнутых колец, цилиндрические, лентовидные, дисковидные. В хроматофорах находятся

пигменты, которые придают окраску растению.

Система вакуолей в клетках водорослей развита отлично, в подвижных клетках водорослей можно обнаружить пульсирующие (сократительные) вакуоли. Их основная функция — поддержание

постоянного осмотического давления внутри клетки. Вообразите: в глубине пресного водоема (не моря — в море концентрация солей выше) находится клетка водоросли, в которую постоянно поступает много воды. Если бы не было таких

сократительных вакуолей, то клетка просто лопнула бы, но их работа обеспечивает удаление избытка воды.

Также у многих подвижных водорослей в клетках присутствует светочувствительный глазок (стигма), что обуславливает их чувствительность к свету — фототаксис.

Подвижные водоросли стремятся занять как можно более освещенное место, чтобы активно шел процесс фотосинтеза.

Жизненный цикл водорослей

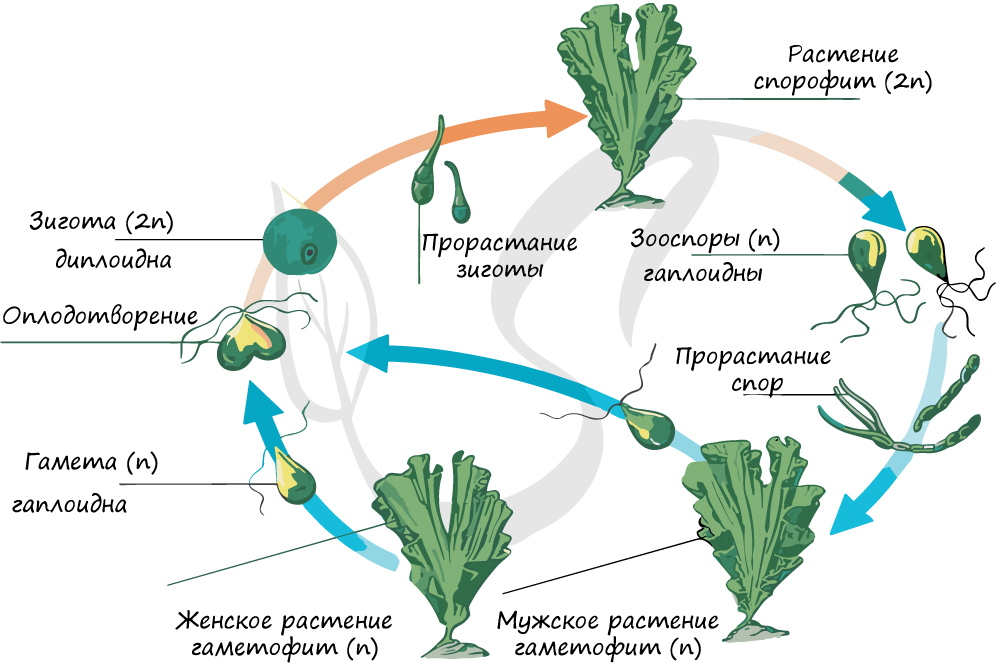

Жизненные циклы водорослей разнообразны, обусловлены рядом экологических факторов. Мы разберем жизненный цикл на примере зеленой водоросли ульвы (морского салата).

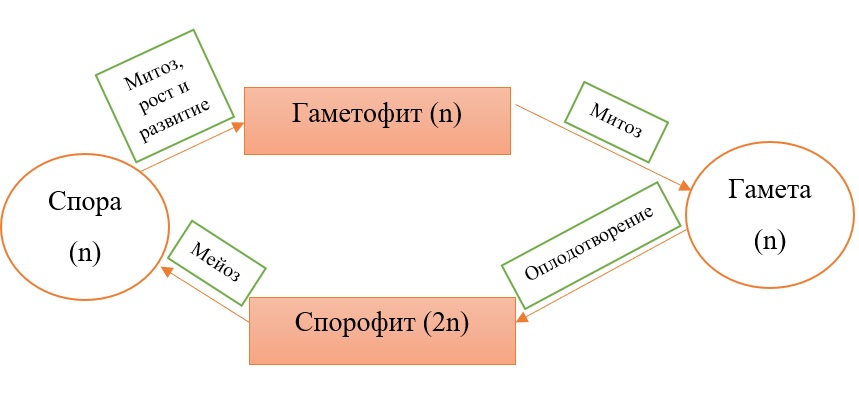

Для начала отметим, что в целом жизненный цикл водорослей представляет собой чередование двух фаз: гаплоидной (гаметофита) и диплоидной (спорофита). Гаплоидной фазой называется

фаза, при которой клеточные ядра содержат непарный (половинный) набор хромосом. К гаплоидной фазе всегда принадлежат гаметы: сперматозоиды, спермии (отличающиеся от сперматозоидов отсутствием

жгутика), яйцеклетки.

При слиянии двух гамет: яйцеклетки (n) и спермия (n) образуется зигота (2n) из которой развивается спорофит (2n), таким образом, в спорофите восстанавливается диплоидный набор хромосом. В зооспорангии на спорофите в результате мейоза образуются зооспоры (n), которые делятся митозом, порастают и образуют мужские и женские гаметофиты (n). Клетки гаметофитов делятся митозом, образуются гаметы (n),

которые сливаются в зиготу (2n), цикл замыкается.

Типы половых процессов

У водорослей выделяют несколько типов полового процесса:

- Изогамия — копулирующие элементы (гаметы) не отличаются друг от друга, подвижны

- Анизогамия — от греч. anisos неравный и gamos брак (гетерогамия) — при таком типе копулирующие элементы различаются по размерам, форме, величине,

поведению - Оогамия — от др. греч. ᾠόν яйцо и γάμος брак — копулирующие элементы резко отличаются друг от друга: крупная женская гамета без жгутиков обычно с мужской мелкой подвижной гаметой. Допустимо считать оогамию в некотором смысле подтипом анизогамии.

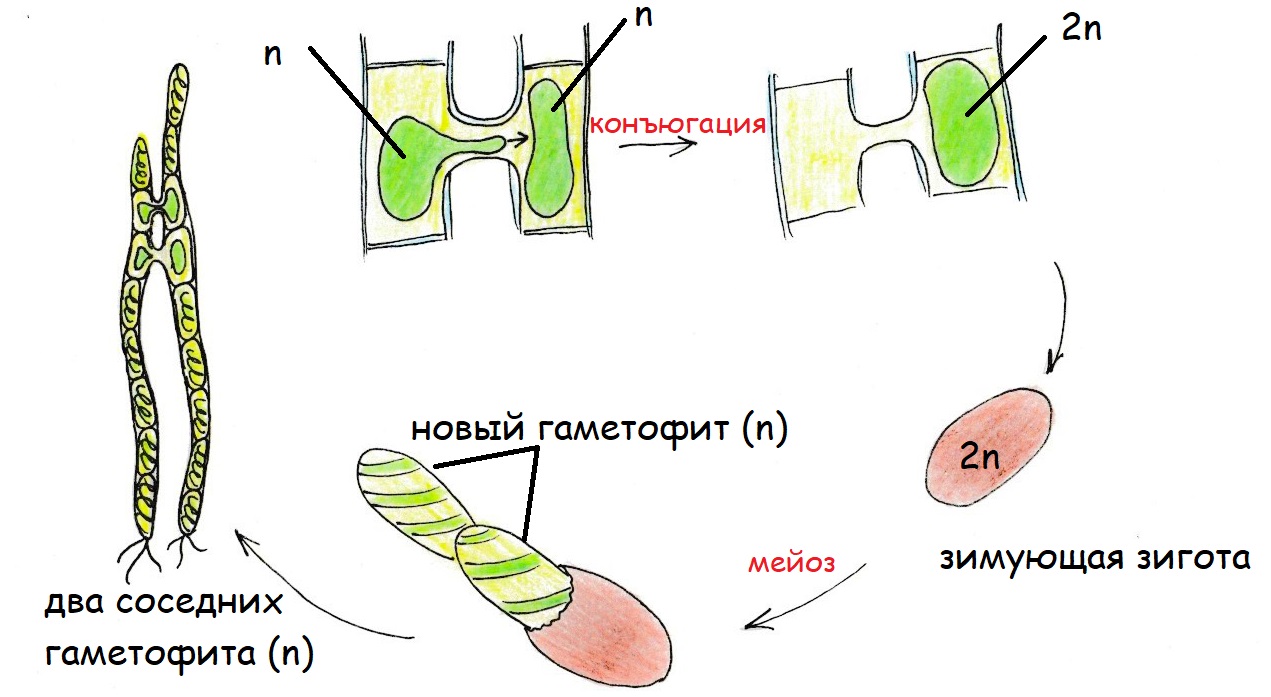

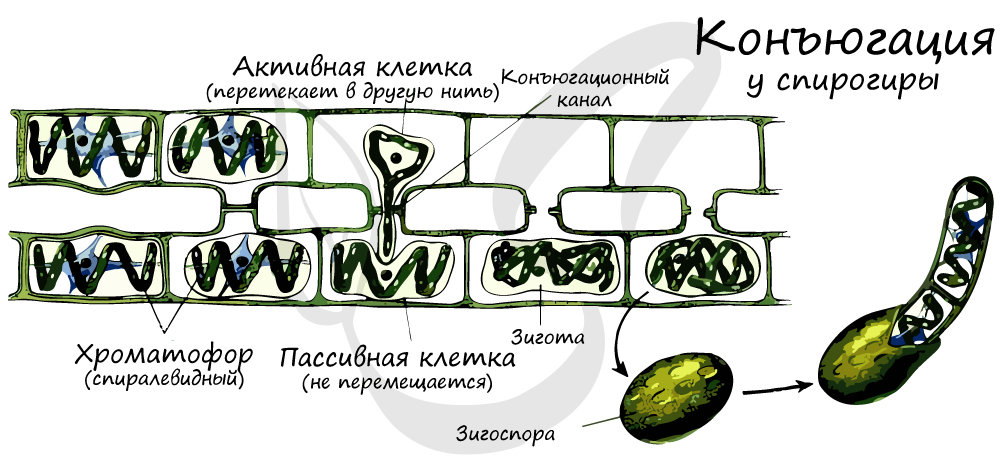

Особо стоит выделить тип полового процесса — конъюгацию. Конъюгация отличается тем, что сливаются не гаметы, а обычные вегетативные клетки, лишенные жгутиков. Клетки

соединяются друг с другом с помощью боковых выростов, формируется копуляционный (конъюгационный) канал, по которому содержимое из одной клетки перетекает в

другую — образуется зигоспора. В дальнейшем из зигоспоры развивается новая водоросль.

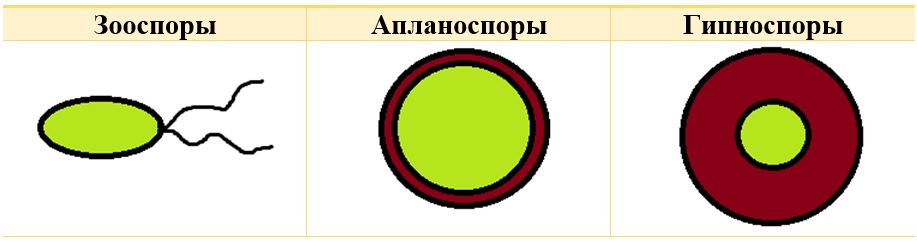

Отметим, что зооспора представляет собой подвижную клетку, которая способна двигаться в воде с помощью жгутиков. Образуется она в зооспорангии. Зооспора участвует в бесполом размножении

у многих водорослей и простейших грибов. У некоторых водорослей имеются апланоспоры (гр. aplanes неподвижный + spora семя) — неподвижные безжгутиковые споры. Зооспоры и апланоспоры

выходят в окружающую среду, разрывая стенки спорангия, в котором они находятся.

Значение водорослей

В Мировом океане водоросли составляют основную часть биомассы. Именно они являются главными продуцентами (производителями) органического вещества, преобразуя

в ходе фотосинтеза энергию солнечного света в энергию химических связей. Значение водорослей для человека трудно переоценить: содержащиеся в них вещества необходимы для нормального роста и развития животных и человека (к примеру,

морская капуста (ламинария) отличается большим содержанием йода.)

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

ИНТЕРНЕТ УРОК ПОСМОТРЕТЬ!!!! http://interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/vodorosli?seconds=0&chapter_id=2401

Водоросли являются наиболее древней группой растений. Они прошли длительный эволюционный путь, приспосабливаясь к различным сменявшимся условиям на Земле.

Водоросли относятся к низшим растениям, так как не имеют тканей и органов. Тело водорослей называется талломом, или слоевищем. У некоторых водорослей естьризоиды — нитевидные выросты, в основном предназначенные для прикрепления к субстрату. Могут выполнять функцию всасывания воды и минеральных веществ.

Обитая в водной среде, они поглощают питательные вещества всей поверхностью. Вода поглощает и рассеивает свет, поэтому по мере погружения освещенность падает. Волны красной части спектра практически не проникают на глубину свыше 12 м. А именно в этой области спектра «работает» хлорофилл. Поэтому для лучшего обеспечения фотосинтеза у многих групп водорослей появились дополнительные пигменты, поглощающие свет в синей области спектра. Для каждого отдела водорослей характерен свой набор пигментов, что отражается в их названиях.

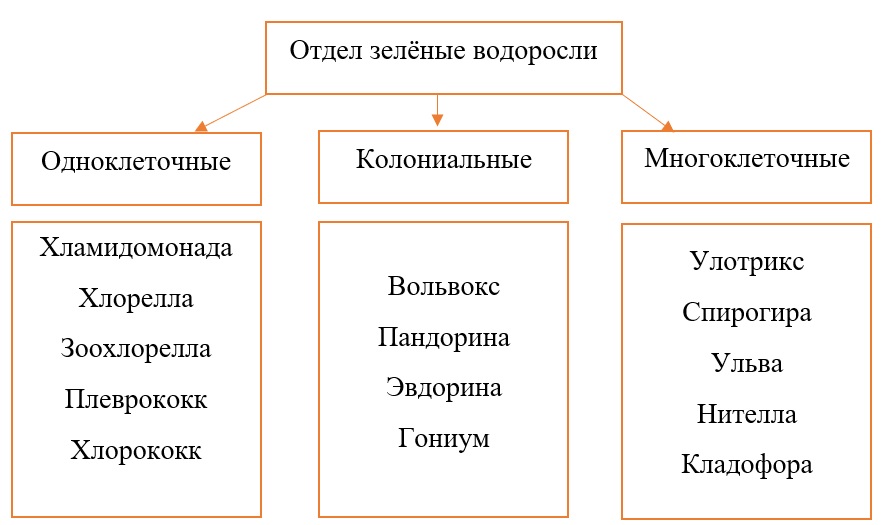

отдел зеленые водоросли

Зеленые водоросли не имеют дополнительных пигментов, поэтому их окраску определяет хлорофилл. Именно эта группа водорослей дала начало высшим растениям. Они широко распространены в пресных и морских водах, встречаются также на суше в увлажненных местах: в почве, на коре деревьев, на камнях. Размеры их варьируют от нескольких микрометров до метров. Они представлены различными жизненными формами: одноклеточными, колониальными, нитчатыми и многоклеточными. Представителями одноклеточных водорослей являются хламидомонада и хлорелла.

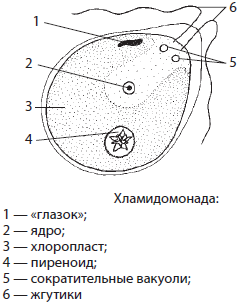

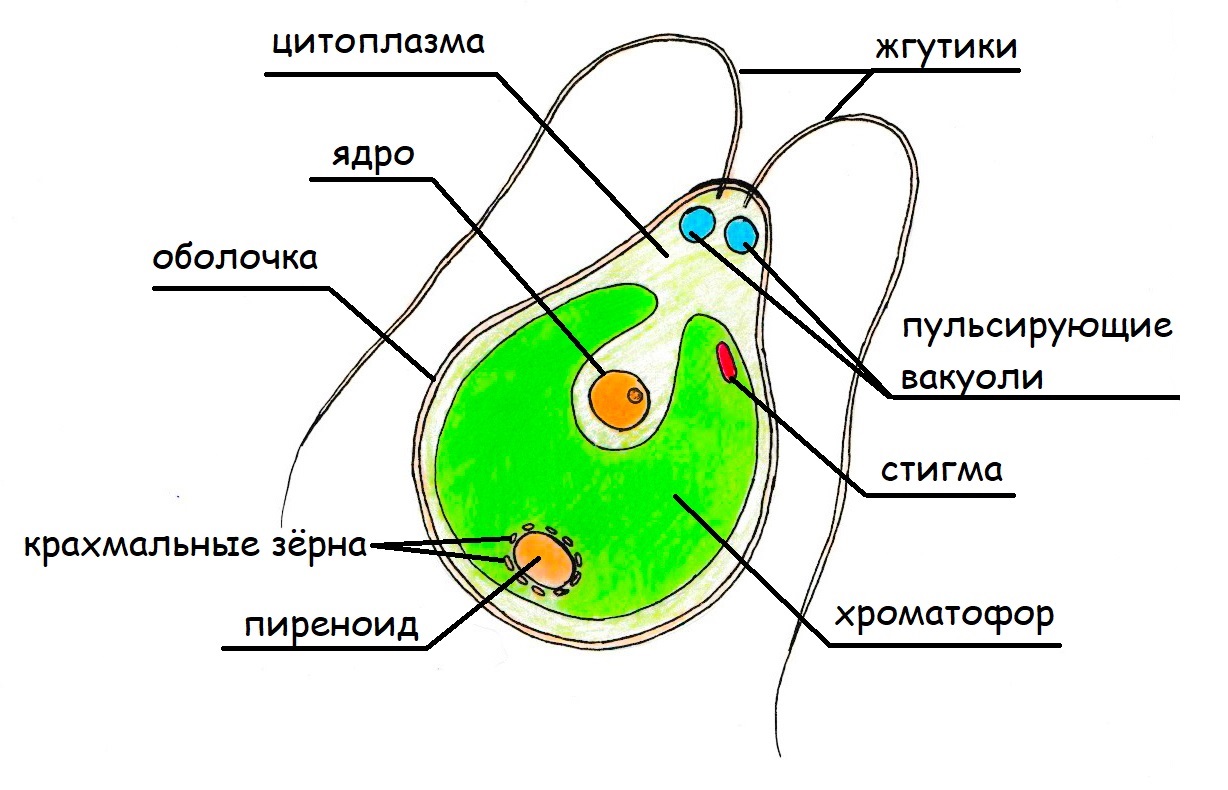

СТРОЕНИЕ ХЛАМИДОМОНАДЫ

Рис. 1

Хламидомонада представляет собой округлую клетку, вытянутую с переднего конца (рис. 1). На этом конце находится пара жгутиков, за счет которых она довольно быстро передвигается. Снаружи клетка покрыта клеточной стенкой. В центре клетки находитсягаплоидное ядро (содержит одинарный набор хромосом — n). Единственная крупная пластида, называемая хроматофор, имеет чашевидную форму и располагается по периферии клетки, делая всю ее окрашенной. В клетке имеется обычный набор эукариотических органелл. Кроме того, на переднем конце располагается пара сократительных вакуолей, выводящих из клетки избыток воды.

В условиях неравномерного освещения хламидомонада всегда плывет на свет. Это явление называется положительным фототаксисом. Для его осуществления у хламидомонады есть специальный органоид, видимый как маленькая красная точка в основании жгутиков. Он называется стигма, или глазок.

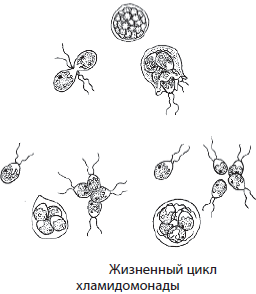

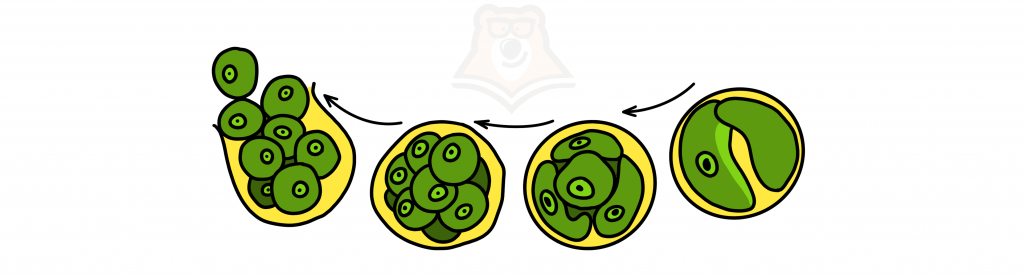

РАЗМНОЖЕНИЕ И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ХЛАМИДОМОНАДЫ

Жизненный цикл хламидомонады идет с чередованием гаплоидной и диплоидной форм (рис. 2). В благоприятных условиях хламидомонада быстро размножается бесполым путем. Достигнув определенных размеров, клетка отбрасывает жгуты и округляется. Происходит, в зависимости от вида, 1, 2 или 3 митотических деления ядра. Под оболочкой материнской клетки образуется 2, 4 или 8 мелких клеток, имеющих пару жгутиков. Оболочка материнской клетки разрывается, и мелкие клетки, называемыезооспорами, выходят в среду. Они растут и превращаются во взрослых хламидомонад.

Рис. 2. Жизненный цикл хламидомонады

В неблагоприятных условиях у хламидомонады начинается половой процесс. Внутри родительских клеток формируются подвижные гаметы, которые выходят в воду. Гаметы, происходящие из разных родительских клеток, соединяются попарно и образуют зиготу. Она покрывается плотной оболочкой и превращается в зигоцисту, способную переживать неблагоприятные условия. При наступлении благоприятных условий в зигоцисте происходит мейоз, и из нее выходят 4 зооспоры, вырастающие во взрослую хламидомонаду.

ХЛОРЕЛЛА

В отличие от хламидомонады, хлорелла не имеет жгутиков и удерживается в верхних слоях воды за счет низкой плотности. Выглядит она как зеленая муть в воде — вода «цветет» (рис. 3).

Рис. 3

Размножается она только бесполым путем (рис. 4), а неблагоприятные условия переживает в форме цисты, в которые превращаются обычные клетки. Для хлореллы характерна высокая скорость фотосинтеза, она богата белками и липидами, благодаря чему ее выращивают на корм скоту и применяют для регенерации кислорода в космических аппаратах.

Рис. 4

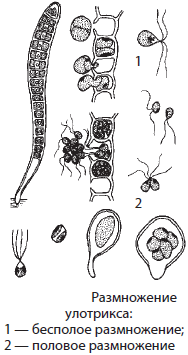

Представителями нитчатых зеленых водорослей являются улотрикс и спирогира.

УЛОТРИКС

Улотрикс растет в прикрепленном состоянии (рис. 5). Нижняя клетка нити, называемаяприкрепительной (ризоидальной) клеткой, плотно врастает в поверхность какого-либо подводного предмета, образует толстую клеточную стенку, ее цитоплазма отмирает. Остальные клетки имеют одинаковое строение и способны к делению и фотосинтезу. За счет их деления водоросль растет в длину.

Рис. 5

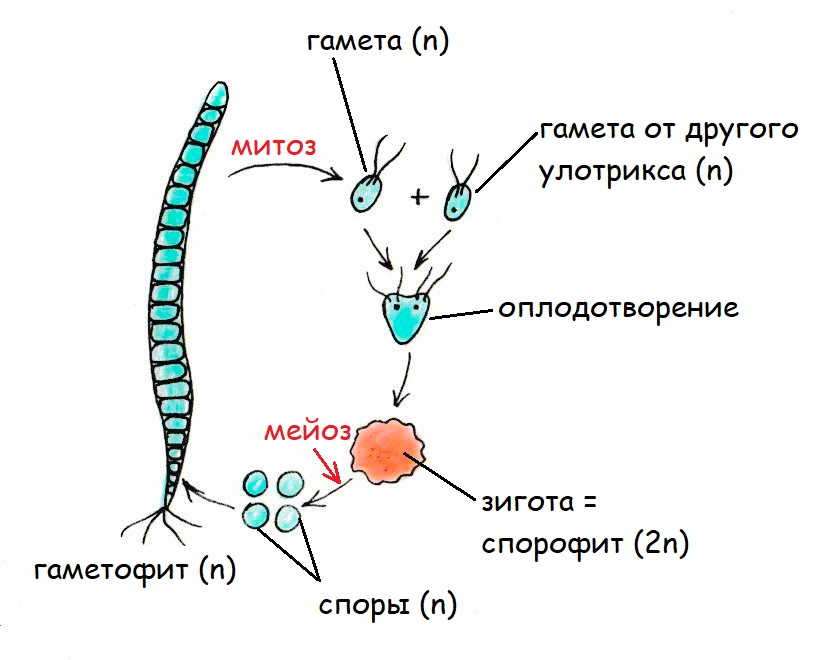

Улотрикс размножается половым и бесполым путем (рис. 6).

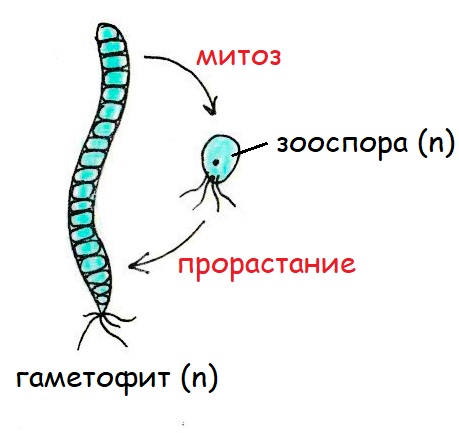

Бесполое размножение улотрикса осуществляется с помощью подвижных 4-жгутиковых зооспор. Они образуются путем митотического деления из клеток средней части нити. Прикрепившись к какой-нибудь поверхности, они сбрасывают жгуты и делятся митозом в плоскости, параллельной поверхности. Нижняя клетка превращается в прикрепительную, а верхняя продолжает делиться, образуя нить. Нити улотрикса могут размножаться фрагментацией.

В неблагоприятных условиях улотрикс размножается половым путем. В клетках нити формируются подвижные гаметы. Они, соединяясь попарно, образуют зиготу, которая превращается с зигоцисту, переживающую неблагоприятные условия. В благоприятных условиях в ней происходит мейоз, и образовавшиеся гаплоидные клетки дают начало новым нитям улотрикса.

Рис. 6

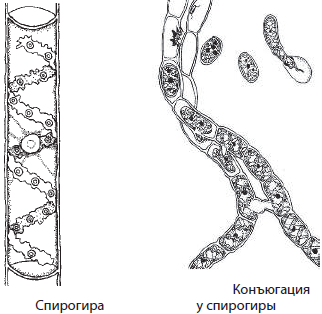

СПИРОГИРА

Спирогира представляет собой длинные плавающие в толще воды нити, состоящие из крупных клеток (рис. 7). Центр клетки занимает крупная центральная вакуоль, цитоплазма находится в пристенном слое и пронизывает вакуоль отдельными тяжами. Особенность спирогиры: один или несколько лентовидных хроматофоров, закрученных в спираль, и гаплоидное ядро.

Рис. 7

Нить растет за счет деления всех клеток.

При фрагментации нити каждый ее кусочек может дать начало новой нити. Так происходит вегетативное размножение спирогиры. Часто в водоемах спирогира образует густые сплетения, похожие на зеленую вату.

Половой процесс — конъюгация — у спирогиры происходит между обычными клетками двух разных нитей (рис. 8).

Рис. 8

При сближении нитей между ними образуется конъюгационная трубка. Содержимое одной клетки, принадлежащей к «+»-нити, перетекает в другую, принадлежащую «–»-нити.

Происходит слияние клеток, а затем и ядер. Формируется диплоидная зигота, которая окружается плотной оболочкой — образуется зигоспора. Зигота делится мейозом, образуя 4 гаплоидные клетки.

В дальнейшем 3 из 4 клеток погибают. Оставшаяся прорастает в гаплоидную нить спирогиры.

СИФОНОВЫЕ ВОДОРОСЛИ

Одной из самых древних групп зеленых водорослей являются сифоновые водоросли. У них таллом образован, как правило, одной гигантской клеткой. В цитоплазме кроме одного или нескольких ядер содержится также один или несколько хлоропластов. Многочисленные хлоропласты обладают дисковидной или веретеновидной формой; когда хлоропласт один, он имеет сетчатое строение. Примерами таких водорослей являются каулерпа (рис. 9) и ацетабулярия (рис. 10).

Рис. 9 Рис. 10

АЦЕТАБУЛЯРИЯ

Нижняя часть одноклеточного слоевища (ризоид) находится в грунте. В ризоиде расположено ядро. Вверх растет ножка, достигающая в длину нескольких сантиметров. На ее конце формируется шляпка. Для размножения по периферии шляпки образуются споры, из которых вырастают новые растения.

отдел Бурые водоросли

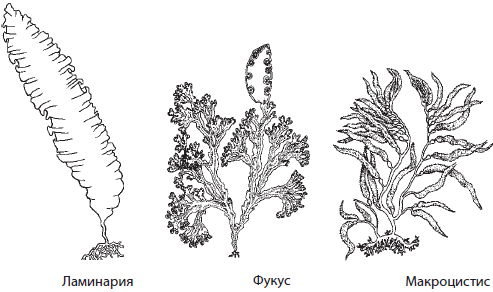

С помощью дополнительных пигментов они могут осуществлять фотосинтез на глубине до 30 метров. Они встречаются только в морях и представляют собой крупные растения (до 30 метров в длину), состоящие из диплоидных клеток. Таллом образует ризоиды для прикрепления к субстрату (рис. 11). Многие из них растут в приливно-отливной зоне (литорале) и во время отлива оказываются на суше. Для защиты от высыхания бурые водоросли образуют много слизистых веществ. Представителями бурых водорослей является фукус (рис. 12) и ламинария (рис. 13). Таллом фукуса содержит многочисленные пузырьки воздуха для увеличения плавучести.

Рис. 11 Рис. 12 Рис. 13

В жизненном цикле бурых водорослей наблюдается чередования гаплоидного гаметофита и диплоидного спорофита с преобладанием спорофита.

Размножаются бурые водоросли половым и бесполым путем. Диплоидные растения посредством мейоза образуют гаплоидные клетки. У одних (род фукус) они становятся гаметами, при слиянии которых образуется зигота, дающая начало новому растению. У большинства же продуктами мейоза являются споры, которые дают начало гаплоидной стадии (рис. 14).

Рис. 14. Жизненный цикл ламинарии

Гаплоидная стадия представляет собой мелкие нитевидные образования, которые недолго живут на дне моря. Они раздельнополы. На них формируются многоклеточные (!) половые органы, в которых образуются гаметы: яйцеклетки и сперматозоиды. Они, сливаясь, образуют зиготу, из которой вырастают крупные диплоидные растения.

Отдел красные водоросли (багрянки)

На глубинах более 30 метров света не хватает и для бурых водорослей. Там обитают красные водоросли, пигменты которых способны использовать синий свет. Основные пигменты: хлорофилл, каротиноиды (желто-оранжевые), фикобилины (красно-синие). Встречаются они и на более мелких участках дна, вплоть до границы воды и суши. В основном это морские растения средних размеров (десятки сантиметров в длину), но среди них есть и обитатели пресных вод, и одноклеточные представители. Представители: порфира (рис. 15) и филлофора (рис. 16).

Рис. 15 Рис. 16

В пресных водоемах (ручьях и болотах) распространен батрахоспермум ( «жабья икра») в виде разветвленных сине-зеленых кустиков, окутанных бесцветной студенистой слизью, придающей ему отдаленное сходство с икрой лягушек или жаб (рис. 17).

Рис. 17.

У красных водорослей в жизненном цикле одинаково представлены гаплоидная и диплоидная стадии, часто они образуют единый таллом. Полностью отсутствуют жгутиковые стадии жизненного цикла.

Многие виды красных водорослей употребляются в пищу, используются для получения агар-агара и медицинских препаратов.

значение водорослей

- Одни из основных поставщиков кислорода наряду с таежными и тропическими лесами.

- В морях они являются основными продуцентами органических веществ.

- Начальное звено пищевых цепей водных экосистем.

- Являются местом обитания и размножения водных организмов.

- Пищевой продукт для человека.

- Корм для скота.

- Сырье для получения лекарственных веществ, микроэлементов (йода и др.), красителей, агар-агара и т. п

- ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПОСМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c684b6db-d9ae-7349-11a7-d00bddba6c9b/00135958702400568.htm

Модуль

№3

Общая

характеристика Низших Растений – группа отделов Водоросли.

Жизненный

цикл Водорослей. Многообразие Водорослей.

- Основные особенности водорослей.

- Строение клетки водорослей.

- Циклы развития водорослей.

- Многообразие водорослей

- Роль водорослей в природе и жизни

человека.

1.ОСНОВНЫЕ

ОСОБЕННОСТИ ВОДОРОСЛЕЙ.

Водоросли —

это самые простоустроенные и древние растения на Земле. Их относят к низшим

растениям, так как их тело не имеет корней, стеблей и листьев, а также

образующих их тканей; тело водоросли однородно (в виде слоевища или таллома),

то есть отсутствует дифференциация. Понятно, что говорить об отсутствии

дифференциации тела водорослей имеет смысл только по отношению к многоклеточным

формам.

Одноклеточные формы преимущественно имеют зеленый цвет,

который определяется пигментом хлорофиллом, находящимся в хлоропластах.

Хлорофилл участвует в процессе фотосинтеза.

Многоклеточные водоросли бывают зелеными, бурыми и

красными. Все они содержат в своих клетках хлорофилл, необходимый для

фотосинтеза. Однако в клетках бурых и красных водорослей содержатся и другие

пигменты, определяющие их специфический цвет. Так бурые водоросли имеют

желтовато-бурую окраску слоевищ. Цвет красных водорослей более разнообразный:

от красного и желтого до голубоватого и зеленоватого. Красные водоросли

содержат много красного и синего пигментов.

Представители зеленых водорослей обитают как в пресной, так

и соленой воде. Бурые и красные водоросли преимущественно встречаются в морях и

океанах.

У зеленых водорослей слоевище похоже на нити или плоские

длинные ленты. Форма и размер слоевищ бурых водорослей очень разнообразны. Есть

как микроскопические формы, так и гигантские. Форма тела бывает нитевидной,

пластинчатой, кустистой, шарообразной.

В процессе эволюции некоторые зеленые водоросли вступили в

тесный симбиоз с грибами и образовали лишайники. Лишайники можно рассматривать

как отдельную особую группу организмов.

Общим свойством

всех водорослей является наличие хлорофилла. Кроме хлорофилла водоросли могут

содержать и другие пигменты (фикоциан, фикоэритрин, каротин, ксантофилл,

фикоксантин). Эти пигменты придают водорослям красную, бурую, желто-зеленую

окраску, маскируя основную зеленую. Водоросли являются автотрофами (фотоавтотрофами), но

встречаются и гетеротрофные черные водоросли, выполняющие роль редуцентов в

морских глубоководных сообществах.

2. СТРОЕНИЕ

КЛЕТОК ВОДОРОСЛЕЙ.

Водоросли

— единственная группа организмов, среди которых встречаются прокариоты

(синезеленые) и эукариоты (все остальные). В ядрах эукариотических водорослей

выявлены все структуры, свойственные ядрам других эукариот: оболочки, ядерный

сок, ядрышки, хромосомы.

Строение,

состав и свойства остальных клеточных компонентов у водорослей характеризуется

большим разнообразием. В процессе эволюции естественный отбор сохранил наиболее

перспективные формы, в том числе такой тип клеточной организации, который

позволил растениям перейти к наземному образу жизни.

Клетки большинства водорослей, как и у всех растений, имеют

клеточную стенку. Однако среди водорослей есть амебоидные формы, не имеющие

клеточной стенки.

Запасным веществом углеводного типа у растений является

крахмал. Однако у водорослей кроме крахмала встречается гликоген (характерный

для животных).

3. ЦИКЛЫ РАЗВИТИЯ ВОДОРОСЛЕЙ.

а) Хламидомонада.

СТРОЕНИЕ ХЛАМИДОМОНАДЫ

Хламидомонада представляет собой округлую клетку, вытянутую

с переднего конца. На этом конце находится пара жгутиков, за счет которых она

довольно быстро передвигается. Снаружи клетка покрыта клеточной стенкой. В

центре клетки находится гаплоидное ядро (содержит одинарный

набор хромосом — n). Единственная крупная пластида, или хроматофор,

имеет чашевидную форму и располагается по периферии клетки, делая всю ее

окрашенной. В клетке имеется обычный набор эукариотических органелл. Кроме

того, на переднем конце располагается пара сократительных вакуолей, выводящих

из клетки избыток воды.

В условиях неравномерного освещения хламидомонада всегда

плывет на свет. Это явление называется положительным фототаксисом.

Для его осуществления у хламидомонады есть специальный органоид, видимый как

маленькая красная точка в основании жгутиков. Он называется стигма, или

глазок.

РАЗМНОЖЕНИЕ И ЖИЗНЕННЫЙ

ЦИКЛ ХЛАМИДОМОНАДЫ

Жизненный цикл хламидомонады идет с чередованием гаплоидной

и диплоидной форм (рис. 2). В благоприятных условиях хламидомонада

быстро размножается бесполым путем. Достигнув определенных размеров, клетка

отбрасывает жгутики и округляется. Происходит, в зависимости от вида, 1, 2 или

3 митотических деления ядра. Под оболочкой материнской клетки образуется 2, 4

или 8 мелких клеток, имеющих пару жгутиков. Оболочка материнской клетки

разрывается, и мелкие клетки, называемые зооспорами, выходят в

среду. Они растут и превращаются во взрослых хламидомонад.

В неблагоприятных

условиях у хламидомонады начинается половой процесс. Внутри родительских

клеток формируются подвижные гаметы, которые выходят в воду. Гаметы,

происходящие из разных родительских клеток, соединяются попарно и образуют

зиготу. Она покрывается плотной оболочкой и превращается в зигоцисту, способную

переживать неблагоприятные условия. При наступлении благоприятных условий в зигоцисте

происходит мейоз, и из нее выходят 4 зооспоры, вырастающие во взрослую

хламидомонаду.

б) Хлорелла.

В отличие от

хламидомонады, хлорелла не имеет жгутиков и удерживается в верхних слоях воды

за счет низкой плотности. Выглядит она как зеленая муть в воде — вода «цветет».

Размножается она

только бесполым путем (рис. 4), а неблагоприятные условия переживает в форме

цисты, в которые превращаются обычные клетки. Для хлореллы характерна высокая

скорость фотосинтеза, она богата белками и липидами, благодаря чему ее

выращивают на корм скоту и применяют для регенерации кислорода в космических

аппаратах.

в) Улотрикс

Улотрикс растет в прикрепленном состоянии (рис. 5). Нижняя

клетка нити, называемая прикрепительной (ризоидальной) клеткой,

плотно врастает в поверхность какого-либо подводного предмета, образует толстую

клеточную стенку, ее цитоплазма отмирает. Остальные клетки имеют одинаковое

строение и способны к делению и фотосинтезу. За счет их деления водоросль

растет в длину.

Улотрикс размножается половым и бесполым путем.

Бесполое размножение улотрикса осуществляется с помощью

подвижных 4-жгутиковых зооспор. Они образуются путем митотического деления из

клеток средней части нити. Прикрепившись к какой-нибудь поверхности, они

сбрасывают жгутики и делятся митозом в плоскости, параллельной поверхности.

Нижняя клетка превращается в прикрепительную, а верхняя продолжает делиться,

образуя нить. Нити улотрикса могут размножаться фрагментацией.

В неблагоприятных условиях улотрикс размножается половым

путем. В клетках нити формируются подвижные гаметы. Они, соединяясь попарно,

образуют зиготу, которая превращается с зигоцисту, переживающую неблагоприятные

условия. В благоприятных условиях в ней происходит мейоз, и образовавшиеся

гаплоидные клетки дают начало новым нитям улотрикса.

г) Спирогира

Спирогира

представляет собой длинные плавающие в толще воды нити, состоящие из крупных

клеток. Центр клетки занимает крупная центральная вакуоль, цитоплазма находится

в пристенном слое и пронизывает вакуоль отдельными тяжами. Особенность

спирогиры: один или несколько лентовидных хроматофоров, закрученных

в спираль, и гаплоидное ядро.

Нить растет за счет деления всех клеток.

При фрагментации нити каждый ее кусочек может дать начало

новой нити. Так происходит вегетативное размножение спирогиры.

Часто в водоемах спирогира образует густые сплетения, похожие на зеленую

вату.

Половой процесс — конъюгация — у спирогиры

происходит между обычными клетками двух разных нитей

При сближении нитей между ними образуется конъюгационная

трубка. Содержимое одной клетки, принадлежащей к «+»-нити, перетекает в другую,

принадлежащую «–»-нити.

Происходит слияние клеток, а затем и ядер. Формируется

диплоидная зигота, которая окружается плотной оболочкой — образуется зигоспора.

Зигота делится мейозом, образуя 4 гаплоидные клетки.

В дальнейшем 3 из 4 клеток погибают. Оставшаяся прорастает

в гаплоидную нить спирогиры.

4.Многообразие

водорослей.

Зеленые водоросли. Наиболее крупная

группа водорослей, насчитывающая около 17 тыс. видов, отличающихся строением и

размерами. Для представителей этой группы характерна зеленая окраска, так как

среди их пигментов преобладают хлорофиллы. В хлоропластах присутствуют, как и у

высших растений, хлорофиллы a и b, а также каротины и ксантофиллы. Клеточная

стенка образована целлюлозой и пектиновыми веществами. Запасное вещество –

крахмал, реже масло. Зеленые водоросли в основном обитают в пресных водоемах,

однако встречаются также морские, наземные и почвенные виды.

Красные

водоросли (Багрянки). Многочисленная группа (до 6

тыс. видов) в основном морских обитателей. Внешне красные водоросли очень

разнообразны: есть одноклеточные, колониальные и многоклеточные (нитчатые,

пластинчатые); расчлененные талломы некоторых напоминают кораллы или

вегетативные органы высших растений (рис. 54). Многоклеточные формы

прикрепляются к камням и ракушкам. Характерная черта всех красных водорослей –

отсутствие в жизненном цикле жгутиковых стадий.

Красные водоросли: А – порфира; Б –

филлофора; В – делессерия; Г – каллитамниона; Д – кораллина.

Окраска водорослей

(от розовой до темно-красной) определяется своеобразным набором пигментов:

хлорофилл a, каротиноиды, а также пигменты из группы фикобилинов: фикоцианины и

аллофикоцианин (синие пигменты) и фикоэритрины (красные). Благодаря наличию

красных пигментов водоросли этой группы могут поселяться на значительной

глубине (до 200 м и глубже), не доступной для большинства других водорослей.

Запасные вещества –

липиды и особый полисахарид – багрянковый крахмал, который откладывается в

цитоплазме вне хлоропластов. В состав оболочки входят целлюлоза и пектиновые

вещества, основное из которых – агар.

Размножаются

красные водоросли и бесполым, и половым путем.

Бесполое

размножение. Для одноклеточных и колониальных форм

характерно вегетативное размножение. Сложно организованные многоклеточные формы

размножаются спорами.

Половое

размножение. Половой процесс багрянок – оогамия –

отличается от полового размножения большинства других водорослей. На

растении-гаметофите образуются мужские и женские половые клетки, причем мужские

гаметы лишены жгутиков. Женские гаметы остаются на водоросли, а мужские гаметы

пассивно переносятся током воды к женскому половому органу, где и происходит

оплодотворение.

Бурые водоросли. (В настоящее время, основываясь на особенностях строения и жизнедеятельности,

бурые водоросли выводят из царства Растения.) Подавляющее большинство бурых

водорослей (около 1,5 тыс. видов) – многоклеточные морские организмы. Таллом

примитивных форм представлен однорядными или многорядными нитями, у

высокоорганизованных форма слоевища очень разнообразна, а размер может

достигать нескольких десятков метров (рис. 55). Тело бурых водорослей

расчленено на части, внешне похожие на вегетативные органы высших растений:

ризоиды, напоминающие корни, «ствол» и «листовые» пластинки. В талломе у

некоторых водорослей имеются воздушные пузыри, удерживающие пластинки и

«стволы» в вертикальном положении. Бурые водоросли прикрепляются к субстрату с

помощью ризоидов или расширенной нижней части слоевища – базального диска.

Бурые водоросли: А – ламинария; Б – фукус;

В – алария съедобная; Г – саргассум

Внутреннее строение

выделяет эту группу из всего многообразия водорослей. У бурых водорослей

существует дифференциация клеток, что позволяет говорить о наличии тканей.

Поверхностные клетки талломов содержат большое число хлоропластов и выполняют в

основном ассимиляционную функцию. В центре находятся бесцветные клетки,

основные функции которых – транспорт продуктов фотосинтеза и механическая

поддержка.

Желтовато-бурая

окраска водорослей этой группы обусловлена каротиноидами, которые маскируют

зеленый цвет хлорофиллов a и c. Запасные питательные вещества – спирт маннит,

полисахарид ламинарии и жиры. В состав клеточной оболочки помимо целлюлозы

входят производные альгиновой кислоты (альгинаты).

У бурых водорослей

встречаются все формы размножения.

Бесполое

размножение. Вегетативное размножение у этой группы

водорослей наблюдается редко. При спорообразовании гаплоидные подвижные

зооспоры развиваются на диплоидном спорофите.

Половое

размножение. У бурых водорослей встречаются все три

типа полового размножения: изогамия, гетерогамия, оогамия.

У многих

представителей в жизненном цикле наблюдается чередование бесполого и полового поколения,

при этом гаметофит и спорофит различаются по строению, форме, размерам.

Рассмотрим, как происходит чередование поколений у ламинарии (морской капусты)

(рис. 56). Спорофит ламинарии – это крупное (от 1–5 до 20 м) растение,

прикрепленное к субстрату. Таллом состоит из простой или рассеченной пластины и

«стволика» с ризоидами или базальным диском в основании. На зрелом спорофите в

спорангии в результате редукционного деления (мейоза) образуются гаплоидные

зооспоры, из которых вырастают гаметофиты. В половых органах на мужских

гаметофитах образуются сперматозоиды, на женских гаметофитах – яйцеклетки.

После оплодотворения зигота развивается в диплоидную стадию – спорофит.

5.Роль водорослей в природе и

жизни человека.

1)

В процессе фотосинтеза

трансформируют энергию солнца в энергию, доступную для других организмов, и

выделяют кислород, необходимый для их дыхания.

2)

Пища для многих морских

животных (морские ежи, рыбы и пр.) и морских водоплавающих птиц.

3)

Приют для рыб и многих других

животных.

4)

Обогащение воды кислородом в

процессе фотосинтеза.

5)

Некоторые виды одноклеточных

водорослей являются пионерными растениями: попадая на бесплодные субстраты,

они участвуют в почвообразовании.

6)

Некоторые виды водорослей

входят в состав комплексных организмов (лишайников).

7)

Роль водорослей в жизни и

деятельности человека

Продукты питания для человека

(ламинария, ульва).

9)

Использование в качестве

добавки к корму для скота.

10)

Изготовление удобрений.

11)

Получение агар-агара,

используемого в пищевой промышленности и микробиологии (красные водоросли).

12)

Использование в химической

промышленности (получение йода, калийных солей, спирта, уксусной кислоты и т.

д.).

13)

Биологическая очистка

технических и сточных вод (хламидомонада, хлорелла).

14)

Получение лекарственных

препаратов и биологически активных добавок к пище.

15)

Вред, наносимый водорослями

человеку и его деятельности

16)

Чрезмерное размножение в

оросительных каналах затрудняет подачу воды.

17)

Чрезмерное размножение в

рыборазводных прудах затрудняет сезонный вылов рыбы.

18)

Чрезмерное размножение водорослей

приводит к затруднению судоходства.

Источники:

- https://scienceland.info/biology6/algae-features

- https://animals-world.ru/obshhaya-xarakteristika-vodoroslej/

- https://foxford.ru/wiki/biologiya/vodorosli

- http://blgy.ru/botany10/algae-diversity

5.

И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко Биология:

6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений

6.

Серебрякова Т.И., Еленевский А. Г., Гуленкова М. А. и др.

Биология. Растения, Бактерии, Грибы, Лишайники. Пробный учебник 6—7 классов

средней школы

7.

Н.В. Преображенская Рабочая тетрадь по биологии к учебнику В В.

Пасечника «Биология 6 класс. Бактерии, грибы, растения»

8. В.В. Пасечника. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений Уроки

биологии. 5—6 классы

Царство растений

Царство растений объединяет около 400 тыс. видов организмов, поражающих разнообразием форм, размеров, окраски и т. д. — от микроскопической одноклеточной водоросли хламидомонады до стометровых секвой и эвкалиптов. Характерными признаками растений являются автотрофный способ питания (фотоавтотрофный), преобладание процессов синтеза над процессами распада, сильное расчленение тела, прикрепленный способ жизни и открытый рост.

В зависимости от наличия тканей и органов растения делят на низшие и высшие. Тело низших растений представлено практически одинаковыми клетками и называется слоевищем, или талломом. К низшим растениям относят водоросли. Тело высших растений расчленено на ткани и органы, а их органы бесполого и полового размножения представлены не одноклеточными, а многоклеточными образованиями. Высшими растениями являются семенные и споровые. Формирование тканей и органов явилось следствием выхода растений на сушу, так как водная среда не только обеспечивала растения водой и необходимыми веществами, но и поддерживала их тело, а в воздушной среде появилась необходимость в защите от высыхания, механическом поддержании тела растения, а также доставке воды и минеральных веществ из почвы.

Растения являются объектом науки ботаники, основы которой были заложены еще учеником Аристотеля Теофрастом (Феофрастом). В настоящее время ботаника представляет собой комплекс наук о растениях, в который входят анатомия, физиология, биохимия, генетика и систематика растений, а также частные ботанические науки, изучающие отдельные их группы, например альгология — наука о водорослях.

Многообразие растений

Растения распространены на Земле повсеместно, от экватора до Арктики и Антарктиды. Их можно встретить на глубине 300 м в водах Мирового океана и на высоте до 5000 м и выше. Они способны жить во льдах при отрицательных температурах, как хламидомонада снежная, и в водах кипящих гейзеров. В настоящее время к царству растений относят около 400 тыс. видов организмов, поражающих своим разнообразием: помимо привычных зеленых растений, к ним принадлежат бесцветное цветковое растение-паразит подъельник и почти черная водоросль батрахоспермум, микроскопические хлореллы и гигантские секвойи. Даже по размерам цветков в растительном мире нет единообразия: к ним относятся вольфии с цветком размером с булавочную головку и раффлезии, диаметр цветков которых достигает 1 м.

Царство растений условно подразделяют на высшие и низшие растения. К низшим растениям относят водоросли, тело которых не расчленено на органы и называется талломом, или слоевищем, а органы полового и бесполого размножения обычно одноклеточные. Высшими растениями считаются все остальные растения, у которых имеются дифференцированные ткани и органы, а также многоклеточные органы полового и бесполого размножения. Формирование тканей и органов было связано с выходом растений на сушу, где возникла необходимость в защите от высыхания, перепадов температуры и механических повреждений, а также потребность в обеспечении водой и минеральными солями. Для высших растений характерно также правильное чередование бесполого и полового поколений. В зависимости от наличия отдельно существующего полового поколения — гаметофита — высшие растения делят на две группы: высшие споровые и семенные.

Современная система царства растений представлена на рис.

Основные отделы растений

Низшие растения

Низшие растения являются наиболее древней группой растений на Земле, объединяющей как одно-, так и многоклеточные водоросли. Слово «водоросль» подразумевает, что растение растет в воде, однако не всякое водное растение является водорослью. Например, хорошо известные кувшинки, роголистник и другие — это высшие растения, освоившие водную среду. Водоросли обитают не только в воде, но и в почве, на коре деревьев, во льдах и т. д., а также входят в состав лишайников. Водоросли водной среды обитания по способу жизни делятся на планктонные и бентосные. Если к планктону относят живые существа, обитающие в толще воды, то бентос представляет собой совокупность живых организмов, живущих на дне водоемов или на значительной глубине.

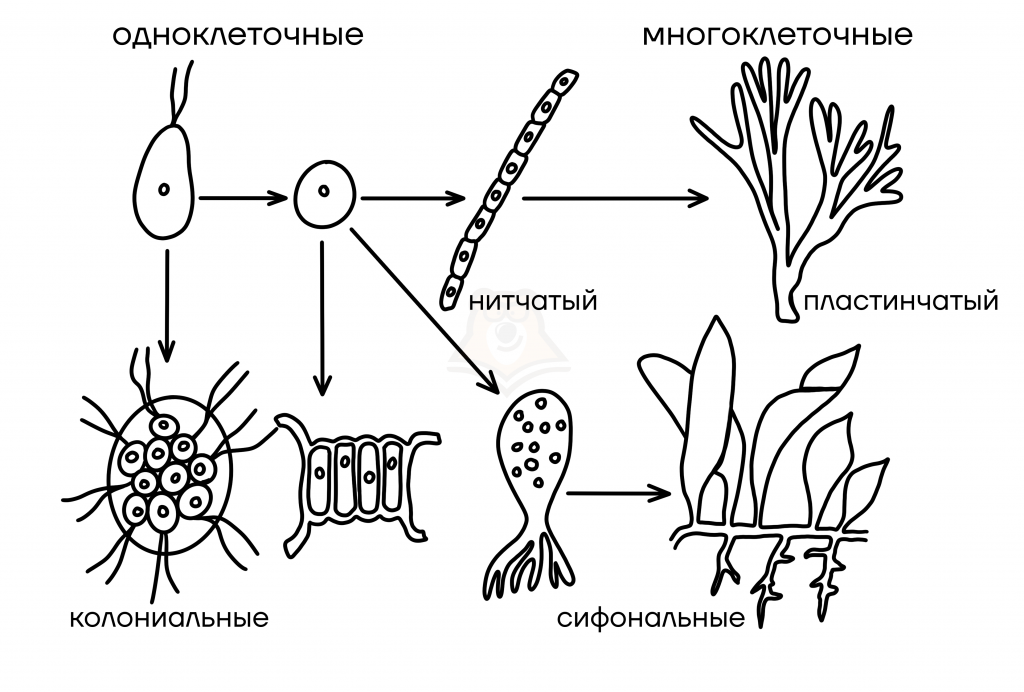

Слоевище водорослей крайне разнообразно по строению, форме, величине, окраске и т. д. Именно окраска слоевища зачастую отражается в названиях различных таксонов (групп) водорослей: зеленые, бурые, красные и т. д. Окраска водорослей обусловлена пигментами (красящими веществами). Все водоросли содержат хлорофилл, но у многих он маскируется другими пигментами, например, каротиноидами или фикобилинами, которые и придают телу водоросли специфическую окраску. Хлорофилл находится у водорослей в хлоропластах, которые отличаются как по форме, так и количеством. Клеточная оболочка у них целлюлозная, но у некоторых представителей покрывается слизью или минерализуется, то есть в ней откладываются минеральные соли. По строению таллом бывает одноклеточным, колониальным или многоклеточным. Многоклеточные талломы бывают нитчатыми, кустистыми и пластинчатыми.

Размножаются водоросли бесполым, вегетативным и половым способами. При бесполом размножении путем спорообразования содержимое одной клетки многократно делится и образуется значительное количество одноклеточных подвижных спор, которые называются зооспорами. Каждая из них дает начало новой особи. У некоторых неподвижных водорослей бесполое размножение осуществляется не зооспорами, а неподвижными спорами, лишенными жгутиков. Споры образуются в клетках, не отличающихся по форме от других клеток, или в особых клетках-спорангиях, которые могут иметь иную форму и величину, чем вегетативные.

При вегетативном размножении новые особи возникают из обрывков нитей и кусков слоевищ многоклеточных водорослей, а также при распаде колоний и делении одноклеточных представителей надвое. Иногда для такого размножения существуют специальные образования.

Половое размножение в классическом виде заключается в слиянии двух половых клеток, в результате чего образуется зигота, прорастающая затем в новую особь, однако у водорослей могут сливаться как половые, так и вегетативные клетки или даже одноклеточные особи целиком. Для некоторых водорослей характерен особый половой процесс — конъюгация.

Следует отметить, что у одних водорослей споры и гаметы образуются на одном растении, тогда как у других органы бесполого и полового размножения развиваются у особей разных поколений.

Водоросли не являются систематической группой, так как эти организмы имеют различное строение и происхождение, тем не менее, по традиции, к ним относят до 13 отделов водных растений, наиболее изученными из которых являются красные, бурые, зеленые и диатомовые водоросли.

Отдел Красные водоросли, или Багрянки

Отдел Красные водоросли включает около 5 000 видов в основном морских многоклеточных водорослей, хотя в настоящее время известны уже пресноводные и почвенные виды. Окраску их таллому от голубовато-стального до малиново-красного и даже черного придают хлорофилл и дополнительные пигменты — фикобилины. Красные водоросли — наиболее глубоководные, так как они были обнаружены на глубине 268 м в районе Багамских островов, где освещенность составляет около 0,0005 % ее значения у поверхности моря. Основное запасное вещество красных водорослей — багрянковый крахмал. Размножаются багрянки бесполым, вегетативным и половым способами, при этом даже споры и половые клетки лишены жгутиков, что коренным образом отличает их от других водорослей.

Основными представителями красных водорослей являются порфира, родимения, калитамнион, немалион, кораллина, анфельция и церамия, обитающие в морях, тогда как в пресных водоемах в нашей стране можно встретить, например, батрахоспермум.

Красные водоросли играют важную роль в морских экосистемах, так как служат кормом для многих животных и дают им приют, обогащают воду кислородом, поглощают углекислый газ. Некоторые красные водоросли используют в пищу, на корм скоту, в качестве удобрения. Также из них получают йод, бром, заменители крови и лекарственные препараты, препятствующие свертыванию крови. Огромное значение имеют родимения и порфира, служащие источниками агарагара, используемого в микробиологической промышленности и биотехнологии для изготовления питательных сред, а также в пищевой, бумажной и текстильной промышленностях. В Японии, Украине и других странах порфиру даже культивируют.

Отдел Бурые водоросли

Отдел Бурые водоросли объединяет около 1 500 видов исключительно многоклеточных морских организмов. Окраска слоевища бурых водорослей варьирует от зеленовато-оливковой до темно- бурой, будучи обусловленной хлорофиллом и каротиноидами. Размеры тела бурых водорослей могут достигать 60 и более метров (макроцистис грушеносная). К субстрату бурые водоросли прикрепляются с помощью специальных выростов — ризоидов, но впоследствии могут отрываться от него и новых ризоидов не образовывать. У них имеются достаточно хорошо сформированные ткани, а органы полового и бесполого размножения, в отличие от всех остальных водорослей, могут быть многоклеточными. Запасное вещество бурых водорослей — растворимый углевод ламинарин, накапливающийся в цитоплазме. Размножаются бурые водоросли вегетативно, бесполым или половым способом. Для них характерно чередование бесполого и полового поколений с преобладанием первого в жизненном цикле.

К данному отделу принадлежат ламинария, фукус пузырчатый , саргассум и макроцистис.

Ламинария, или «морская капуста» — бурая водоросль с талломом, на котором пластинчатые «листья» прикрепляются к простому или разветвленному «стволу». Длина некоторых ламинарий может достигать до 20 м. Она накапливает значительное количество питательных веществ и йода, поэтому во многих странах ее употребляют в пищу и даже разводят искусственно.

Фукус пузырчатый — крупная бурая водоросль до 70 см в длину, заросли которой покрывают сплошным ковром дно в прибрежной зоне северных морей (Белого, Баренцева, Охотского). На концах слоевища заметны своеобразные вздутия, которые помогают ему удерживаться на плаву. Эти вздутия лопаются под ногами, если идти по ним во время отлива.

Саргассум — род многолетних морских водорослей длиной до 1 м, которые, отрываясь от субстрата в Мексиканском заливе, образуют сплошные скопления в Саргассовом море, названном в их честь.

Бурые водоросли играют крайне важную роль в морских экосистемах, так как являются важнейшим поставщиком органического вещества и дают приют настолько многим видам организмов, что великий английский биолог Ч. Дарвин сравнивал подводные леса Южного полушария с наземными лесами тропических областей и считал, что уничтожение леса в какой-либо стране привело бы к гибели значительно меньшего числа видов животных, чем уничтожение водорослей. Бурые водоросли широко используются в пищу, для изготовления лекарственных препаратов, получения йода и т. д.

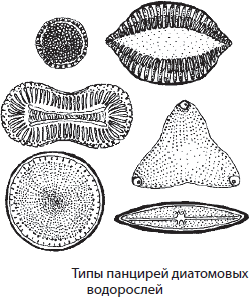

Отдел Диатомовые водоросли

Отдел Диатомовые водоросли объединяет около 20 тыс. видов одноклеточных и колониальных организмов, имеющих кремнеземный панцирь. Размеры тела диатомовых водорослей крайне незначительны — в среднем около 0,02–0,05 мм. Панцирь имеет две створки: верхнюю и нижнюю. Окраска их обычно грязно-желтая, что обусловлено наличием дополнительных пигментов фотосинтеза — каротиноидов, маскирующих хлорофилл. Основным запасным веществом диатомовых водорослей являются полисахариды хризоламинарин и волютин, реже — масло. Размножение осуществляется бесполым и половым способами. Диатомовые водоросли преобладают в морских и пресноводных экосистемах, обитают в почве.

Характерными представителями диатомовых водорослей являются пиннулярия, навикула, цимбелла, мелозира и др.

Диатомовые водоросли играют важную роль в водных экосистемах, поскольку служат основным кормом для значительного количества водных организмов, в том числе молодняка многих рыб. По питательной ценности они не уступают пищевым растениям. Отмирая, эти водоросли опускаются на дно и служат пищей для бактерий и простейших. Они также имеют исключительное значение в осадконакоплении, образуя диатомовые илы. Так, осадочная порода диатомит состоит на 50–80 % из их панцирей, что способствует ее использованию в качестве абразивного и поглощающего материала, а также фильтра. Панцири диатомовых водорослей также используются в геологии и палеонтологии в качестве «руководящих ископаемых», по которым можно датировать возраст горных пород и останков, найденных в них.

Отдел Зеленые водоросли

К отделу Зеленые водоросли относят 20–25 тыс. видов водорослей с преимущественно зеленой окраской таллома вследствие преобладания хлорофилла. Они представлены одноклеточными, колониальными и многоклеточными формами.

Многоклеточные зеленые водоросли могут иметь нитчатый или пластинчатый таллом. Основным запасным веществом зеленых водорослей является крахмал. Размножение осуществляется бесполым, вегетативным и половым способами. Они заселили все возможные экологические ниши: соленые и пресные водоемы, почву, камни, ледники, гейзеры и пр.

Характерными представителями зеленых водорослей являются хламидомонада, вольвокс, хлорелла, спирогира, улотрикс и ульва. К ним же относят и эвглену зеленую.

Хламидомонада — одноклеточная зеленая водоросль, обитающая во всех пресных водоемах, лужах и других временных водоемах.

Ее клетка имеет грушевидную форму и снабжена двумя жгутиками. Единственный хлоропласт хламидомонады имеет чашевидную форму. В передней части клетки находится красный «глазок», который ориентирует хламидомонаду на свет. Имеются также две сократительные вакуоли, которые удаляют из клетки излишнюю воду. При неблагоприятных условиях хламидомонады теряют жгутики, покрываются слизистыми капсулами и переходят в состояние покоя. Если такую клетку поместить в воду, она возобновит жизнедеятельность. Размножаются хламидомонады бесполым и половым способами. При бесполом размножении в результате двух митотических делений клетки образуются четыре подвижные зооспоры, служащие для расселения. Половое размножение сопровождается формированием в материнских клетках похожих на зооспоры гамет со жгутиками, которые затем сливаются. Из зиготы хламидомонад в результате мейоза образуется сразу четыре гаплоидных дочерних особи. Хламидомонады широко используются в лабораторных исследованиях.

Вольвокс — колониальная зеленая водоросль сферической формы. Ее клетки расположены в один слой, а внутреннее пространство колонии заполнено слизью. Клетки вольвокса соединены между собой цитоплазматическими мостиками и делятся на две группы: вегетативные и генеративные. Вегетативные клетки похожи по строению на клетки хламидомонады, они осуществляют процесс фотосинтеза, но не могут принимать участия в размножении, тогда как генеративные клетки выполняют только эту функцию. Вольвоксы размножаются вегетативным и половым способами. При вегетативном размножении генеративная клетка делится несколько раз с образованием дочерней колонии, которая затем выпадает вовнутрь материнской и освобождается только после ее гибели. При половом размножении в других генеративных клетках формируются гаметы, сливающиеся с образованием зиготы. В зиготе образуется одна зооспора, которая после многократных делений превращается в новую колонию. Обитает вольвокс в пресных водоемах.

Хлорелла — одноклеточная пресноводная водоросль, клетка которой имеет сферическую форму. Хлореллы встречаются в пресных и морских водоемах, на коре деревьев, в почве и других влажных местах обитания. Размножение хлорелл осуществляется бесполым способом. Благодаря высокой эффективности использования солнечного света (до 12 %), накоплению белка и быстрому росту культуры они используются в лабораторных исследованиях и для обеспечения жизнедеятельности экипажей космических станций и подводных лодок.

Спирогира — многоклеточная нитчатая пресноводная водоросль, спирально уложенные хлоропласты которой имеют лентовидную форму. Размножается спирогира вегетативно и половым способом. Вегетативное размножение осуществляется путем разрыва нитей; половой процесс называется конъюгацией. При конъюгации две нити спирогиры подходят друг к другу, их клетки формируют конъюгационные мостики, по которым содержимое клеток одной нити перетекает в другую и сливается с ее клетками с образованием зиготы. Прорастание зиготы сопровождается последовательными делениями, в результате которых развивается новая особь.

Улотрикс — небольшая (до 10 см) многоклеточная нитчатая водоросль, образующая сплошные дерновины на подводных предметах в реках и ручьях. Неразветвленные слоевища улотрикса прикрепляются к субстрату с помощью вытянутой клетки — ризоида. Хлоропласты водоросли имеют подкововидную форму. Улотрикс размножается вегетативно, бесполым или половым способами. При вегетативном размножении нить улотрикса распадается на несколько частей, каждая из которых дает начало новому организму. Бесполое размножение осуществляется с помощью зооспор. При половом размножении в клетках слоевища образуются гаметы, снабженные жгутиками.

Они сливаются с другими гаметами собственного таллома или других нитей и образуют зиготу, которая вскоре оседает на дно и переходит в состояние покоя. Прорастание зиготы сопровождается ее делением с образованием 4–8 зооспор, дающих начало новым особям.

Ульва — многоклеточная пластинчатая морская водоросль, в жизненном цикле которой происходит чередование полового и бесполого поколений. Ульву, или «морской салат», человек активно употребляет в пищу.

Значение зеленых водорослей в природе и жизни человека трудно переоценить, поскольку они обеспечивают приток органического вещества в водных и других экосистемах, образуют значительное количество кислорода, поступающего в атмосферу, принимают участие в круговороте веществ в природе и т. д. Некоторые зеленые водоросли употребляет в пищу человек, их используют на корм скоту, как удобрение, как индикаторы загрязнения окружающей среды и т. д. Вместе с тем они могут вызывать «цветение» воды, приводящее к замору рыбы и других водных животных.

Отдел зелёные водоросли

Материал по биологии

Это самый обширный отдел среди водорослей, насчитывающий более 13 000 видов. Они распространены повсеместно: в морских и пресных водоёмах, лужах, почве и даже в вазе с цветами или бочке с дождевой водой.

Условно можно разделить отдел на несколько групп в зависимости от их уровня организации:

Отдел зелёные водоросли

Примеры одноклеточных, многоклеточных и колониальных водорослей

У зеленых водорослей наблюдается ряд общих черт в половом и бесполом размножении. Например, у большинства из них в жизненном цикле преобладает гаплоидная половая фаза – гаметофит, а диплоидная фаза (спорофит) представлена лишь одной клеткой – зиготой.

Гаметофит выполняет все функции организма: размножается как половым, так и бесполым способами, растет, фотосинтезирует, накапливает вещества.

Вегетативное размножение часто связано с механическим разрывом тела водоросли (таллома) на несколько частей, при этом оторвавшиеся части выживают и свободно перемещаются течением.

Споруляция или спорообразование является бесполым процессом, так как при нем не происходит слияния клеток и перекомбинаций генов. Такое размножение осуществляется в благоприятный период (в теплых водоёмах с достаточным содержанием веществ).

Половое размножение происходит при неблагоприятных условиях (когда в воде недостаточно веществ, содержащих азот или при похолодании). Основной задачей этого типа размножения является образование зиготы, которая способна пережить неблагоприятный период, покрываясь плотной оболочкой и засыпая на длительный срок. Кроме того, при половом размножении происходит слияние гамет от разных водорослей одного вида, что в итоге приведет к новым комбинациям при мейозе зиготы.

Общую схему полового размножения можно представить следующим образом:

Так как гаметофит и гаметы, которые из гаметофита образуются имеют одинаковый, гаплоидный, набор хромосом, то для образования последних не нужно прибегать к редукционному делению (мейозу), поэтому происходит митоз, в ходе которого образуется множество генетических копий исходной клетки.

Гаметы от двух водорослей одного вида сливаются (происходит оплодотворение), образуя при этом спорофит (стадию, способную образовывать споры). Спорофитом у водорослей является зигота, из нее не развивается зародыш, она зимует, покрывшись плотной оболочкой, и весной редукционным делением (мейозом) из неё образуются четыре споры с гаплоидным набором, каждая из них вырастает в новый гаметофит.

Даже в одном отделе растений может наблюдаться большое разнообразие форм спор. Например, зооспоры имеют тонкую оболочку и способны передвигаться, они служат для распространения водорослей. Апланоспоры покрыты плотной оболочкой и способны переживать зиму. Гипноспоры обладают очень плотной оболочкой и способны пережить экстремальные условия.

Часто оболочка спор содержит гематохром – красный пигмент, из-за которого можно наблюдать такое явление, как «арбузный снег» — скопление спор хлореллы, окрашивающий снег.

Некоторые представители одноклеточных зелёных водорослей

Хламидомонада

Это микроскопическая водоросль, жизнедеятельность которой можно наблюдать и невооруженным глазом – её активное размножение и накопление в водоёме – одна из причин «цветения» воды. Характерным признаком является подвижность и наличие чашевидного хроматофора.

Особенно важным для сдающих ЕГЭ по биологии будет изучение цикла развития хламидомонады.

Размножение хламидомонады (половой путь)

-

С похолоданием или обеднением воды (малая концентрация солей, содержащих азот и фосфор) Хламидомонада, делится митозом для образования множества гаплоидных гамет внутри старой оболочки.

-

Материнская оболочка разрывается, гаметы выходят в воду.

-

В воде встречаются гаметы от разных особей хламидомонады, происходит их слияние. Две гаплоидные клетки при оплодотворении образуют диплоидную клетку – зиготу (единственную клетку спорофита).

-

Зигота покрывается плотной оболочкой и переживает зиму или недостаток солей.

-

При восстановлении нормальных условий зигота делится мейозом на четыре гаплоидные зооспоры, содержащие разные комбинации признаков родительских особей.

-

Каждая из зооспор вырастает во взрослую хламидомонаду.

В остальное время хламидомонада и другие зелёные водоросли размножаются бесполым путём: митотическим делением взрослая водоросль образует внутри старой оболочки 2-4 зооспоры, разрывающих материнскую оболочку, после чего наращивают свою массу и объём и приступают к новому митотическому делению.

Цикл развития других одноклеточных зелёных водорослей схож с таковым у хламидомонады. Однако у некоторых представителей, например, у хлореллы при бесполом размножении образуются не зооспоры, а апланоспоры.

Некоторые представители многоклеточных водорослей

Улотрикс

Улотрикс – многоклеточная водоросль с нитчатым слоевищем. Имеет хроматофор в виде незамкнутого пояска или кольца. Является морским представителем, часто крепится на камни и коряги.

В цикле развития преобладает гаплоидная фаза (гаметофит), как и у хламидомонады. Поэтому их размножение происходит сходным образом.

Цикл развития улотрикса (половое размножение)

-

Гаметофит улотрикса (n) образует гаметы (n) путём митоза. Так как редукция хромосом не нужна.

-

Гамета от одного улотрикса сливается с гаметой от другого улотрикса, происходит оплодотворение и образование диплоидной стадии – зиготы, которая так же, как у хламидомонады является единственной клеткой спорофита и необходима только для переживания неблагоприятных условий, так как покрыта плотной оболочкой.

-

При восстановлении нормальных условий среды из зиготы образуется четыре споры (n), каждая из которых прорастает в новый гаметофит.

Размножение улотрикса с помощью спор

Практически любая клетка улотрикса может образовывать четырехжгутиковые зооспоры. Набор хромосом в них не отличается от гаметофита, поэтому для образования зооспор клетки водоросли подвергаются митозу. Зооспоры выполняют функцию расселения вида, отплыв от родительской особи, прикрепляются к грунту и образуют новый гаметофит.

Спирогира, мужоция, зигнема

Эти водоросли относятся к конъюгатам (сцеплянкам), так их называют из-за особенностей размножения: эти водоросли не образуют одноклеточных стадий развития и размножаются конъюгацией.

Спирогира – наиболее распространенный представитель этой группы, названа так из-за спиралевидного хроматофора.

Размножение спирогиры

-

При сближении двух гаметофитов между ними образуется связь.

-

Содержимое клетки одного гаметофита перетекает в клетку соседнего гаметофита, происходит оплодотворение.

-

Образовавшаяся диплоидная зигота покрывается оболочкой и переживает неблагоприятный период (например, зиму).

-

Весной происходит мейоз зиготы, но из неё выходят не одиночные зооспоры, а сразу молодой гаметофит.

4.5.1. Жизненный цикл водорослей

Отдел Зеленые водоросли включает в себя одноклеточные колониальные и многоклеточные растения. Всего около 13 тыс. видов. К одноклеточным относятся хламидомонада, хлорелла. Колонии образованы клетками вольвокса и пандорины. К многоклеточным зеленым водорослям относятся ульва, улотрикс, спирогира и другие. Общим для всех Зеленых водорослей является наличие хроматофора, содержащего хлорофилл.

Размножаются зеленые водоросли бесполым и половым путями. Бесполое размножение осуществляется жгутиковыми зооспорами, формирующимися внутри материнской клетки или частями тела – таллома. Половой процесс связан с образованием гамет и последующим их слиянием с образованием зиготы. При этом не у всех водорослей гаметы подразделяются на мужские и женские: у некоторых водорослей сливаются две одинаковые гаметы. Из зиготы либо образуется новая особь, либо зооспоры. В жизненном цикле водорослей гаплоидная фаза преобладает над диплоидной.

Жизненные циклы споровых растений. Моховидные, или Мохообразные, растения насчитывают более 20 тыс. видов. Все они представляют собой листостебельные растения, у которых нет корней и проводящих тканей. Поэтому воду они получают из осадков, тумана, росы. К субстрату некоторые мхи прикрепляются ризоидами – клеточными выростами, которые у молодых растений всасывают водные растворы минеральных солей из почвы. Позже они эту функцию утрачивают и служат органами прикрепления. В жизненном цикле мхов преобладает зеленое растение с листьями – гаметофит. Это половое поколение мха. Гаметофит развивается из гаплоидной споры, попавшей во влажную среду. У зеленого мха Кукушкин лен гаметофит представлен мужскими и женскими растениями. На мужском гаметофите в антеридиях и на женском – в архегониях образуются гаметы. Сперматозоиды кукушкина льна снабжены жгутиками. Оплодотворение происходит только во влажных условиях. После этого на женских растениях развивается спорофит – коробочка на ножке. Коробочка паразитирует на гаметофите. В коробочке из диплоидных клеток-предшественниц мейотическим путем образуются гаплоидные споры. Из споры, попавшей на землю, сначала вырастает зеленая нить – протонема. Из части протонемы образуются ризоиды (выросты отдельных клеток, углубляющиеся в почву), а из другой ее части – стебель и листья кукушкина льна. Таким образом размножаются мхи как с помощью спор, так и с помощью гамет.

Сфагновые мхи. Отличаются от зеленых мхов отсутствием ризоидов. Воду поглощают всей поверхностью тела, благодаря воздухоносным клеткам. Цикл развития такой же, как и у зеленых мхов. Из отмерших частей растения в условиях недостатка кислорода образуется торф.

Папоротниковидные. Многолетние травянистые или древесные растения, тело которых расчленено на стебель, лист (вайи) и корни или корневища. Развиты покровные и проводящие ткани. Спорангии находятся на нижней стороне листовой пластинки. Споры прорастают, попадая в почву. Из спор вырастают обоеполые (у равноспоровых) или разнополые (у разноспоровых) заростки, имеющие ризоиды. На заростках формируются антеридии и архегонии. После оплодотворения образуется зигота, из которой развивается диплоидный зародыш, а затем спорофит – листостебельное растение. На нижней стороне листьев развиваются сорусы – спорангии со спорами. У некоторых водных Папоротниковидных имеются мужские и женские заростки.

Голосеменные растения произошли от древнейших папоротниковидных в девонском периоде. В настоящее время насчитывают около 700 видов деревьев и кустарников. Основную группу составляют хвойные деревья: ель, сосна, лиственница, кедр, пихта, можжевельник, туя, кипарис и т.д. В жизненном цикле господствует диплоидный спорофит. Он представляет собой ствол с хорошо развитой корой и древесиной, пронизанными смоляными ходами. В ходах накапливаются смолы, эфирные масла, бальзамы. Листья хвойные или чешуевидные.

Сосна, многолетнее растение, размножающееся семенами, которые образуются в шишках. Шишки двух типов – мужские и женские. Мужские зеленые шишки развиваются у основания молодых побегов. На нижней стороне каждой чешуйки находятся 2 пыльцевых мешка. В них после мейотического деления исходных клеток развиваются гаплоидные микроспоры. Из микроспор образуются пыльцевые зерна. Пыльцевое зерно сосны является гаметофитом. Оно покрыто двумя оболочками, между которыми находится камера, заполненная воздухом. Воздух облегчает вес пыльцы. Внутри каждой микроспоры образуется два спермия и клетки, дающие начало пыльцевой трубке. Женские красноватые шишки развиваются на конце молодых побегов. На их оси находятся семенные чешуйки. На нижней стороне семенных чешуек формируется по 2 семязачатка. В семязачатке есть пыльцевход. Опыление у сосны происходит следующим образом: пыльца приклеивается к семязачаткам смолистым веществом. Вегетативная клетка пыльцы образует пыльцевую трубку, которая проникает в семязачаток. Примерно через 12—14 месяцев происходит оплодотворение. Один из спермиев оплодотворяет яйцеклетку, а другой погибает. Из оплодотворенной яйцеклетки развивается семя. Семена, снабженные крылатыми выростами, разлетаются. При попадании в почву в благоприятных условиях они дают начало новому растению.

Покрытосеменные растения произошли предположительно в мезозое от голосеменных предков. Насчитывают около 250 тыс. видов. Они господствуют на большей части суши и создают основную часть фитомассы и кислорода. Освоить сушу покрытосеменные смогли благодаря прогрессивным изменениям вегетативных и репродуктивных органов.

К основным ароморфозам, обеспечившим появление и распространение цветковых растений, относятся:

– формирование сосудистых проводящих тканей – ксилемы и флоэмы;

– появление цветка, из завязи которого развивается плод, защищающий семена;

– возникновение двойного оплодотворения, обеспечивающего формирование триплоидного эндосперма, необходимого для развития диплоидного зародыша; редукция женского гаметофита до 8 клеток зародышевого мешка.

Мужской гаметофит образуется в пыльниках тычинок и представляет собой пылинку. Пылинка содержит генеративную и вегетативную клетки. При попадании на рыльце пестика, пыльца прорастает. Из генеративной клетки образуется 2 спермия. Спермии по пыльцевой трубке, образовавшейся из вегетативной клетки, попадают в зародышевый мешок. Ядро одного спермия сливается с ядром яйцеклетки, а ядро другого спермия сливается с диплоидным центральным ядром. Из оплодотворенной яйцеклетки развивается зародыш, а из триплоидного ядра – ядра запасающей ткани – эндосперм. Этот способ оплодотворения был открыт С.Г. Навашиным и получил название двойного оплодотворения.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Сложный жизненный маршрут

Сложный жизненный маршрут

Отношение наших отечественных учёных к Свену Гедину претерпевало значительные изменения. Причины кроются как в характере самого Гедина, так и в политических ситуациях его времени. С юности зная русский язык и испытывая симпатии к России и её

50. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОРГАНИЗАЦИИ

50. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Широко распространено понятие жизненного цикла организации – ее изменения с определенной последовательностью состояний при взаимодействии с окружающей средой. Существуют определенные этапы, через которые проходят организации, и

2.7. Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Особенности соматических и половых клеток. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие поло

2.7. Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Особенности соматических и половых клеток. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических клеток. Мейоз. Фазы

Жизненный цикл звезд

Жизненный цикл звезд

Обычная звезда выделяет энергию за счет превращения водорода в гелий в ядерной печи, находящейся в ее сердцевине. После того как звезда израсходует водород в центре, он начинает перегорать в оболочке звезды, которая увеличивается в размере,

47. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВ НА ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ НАСЕЛЕНИЯ

47. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВ НА ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ НАСЕЛЕНИЯ

Социально-экономическая сущность финансовых отношений состоит в исследовании вопроса, за счет кого государство получает финансовые ресурсы и в чьих интересах используются эти средства.Значительная часть

Жизненный цикл вируса

Жизненный цикл вируса

Каждый вирус проникает в клетку своим, только ему свойственным путем. Проникнув, он должен прежде всего снять верхнюю одежду, чтобы обнажить, хотя бы частично, свою нуклеиновую кислоту и начать ее копирование.Работа вируса хорошо организована.

«ЖИЗНЕННЫЙ МИР» (Lebenswelt)

«ЖИЗНЕННЫЙ МИР» (Lebenswelt)

— одно из центральных понятий поздней феноменологии Гуссерля, сформулированное им в результате преодоления узкого горизонта строго феноменологического метода за счет обращения к проблемам мировых связей сознания. Такое включение «мировой»

4. Жизненный цикл объектов недвижимого имущества

4. Жизненный цикл объектов недвижимого имущества

Так как объекты недвижимого имущества в течение времени своего существования подвергаются экономическим, физическим, правовым изменения, то любая недвижимая вещь (за исключением земли) проходит следующие стадии

Антицеллюлитный гель из водорослей

Антицеллюлитный гель из водорослей

Требуется: 2–3 ст. л. сушеной травы полевого хвоща, 1 стакан негазированной минеральной воды, 3 г порошка агар-агара.Приготовление: минеральную воду довести до кипения, добавить траву хвоща и варить на слабом огне в течение 10 мин. Затем

45. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРА

45. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРА

Жизненный цикл товара – это изменение объема продаж и прибылей на протяжении времени его жизни. Товар имеет стадию зарождения, роста, зрелости и конец – «смерть», уход.1. Стадия «разработка и вывод на рынок». Это период инвестиций в маркетинговые

На этой странице вы узнаете

- Почему взрослая хламидомонада всегда погибает при “родах”?

- Что общего у колонии водорослей и студенческого общежития?

- Для чего водорослям нужны глазки?

- Зачем хлореллу берут с собой в космос?

Видели когда-нибудь цветущий водоём? Тот самый манящий в знойный июльский денёк пруд, в котором так хочется искупаться. Но когда подходишь к нему вплотную, желание часто исчезает – вода зеленая, мутная, а еще и воняет болотом… Кто же виновник такого разочарования? Ответ прост: водоросли! О них мы и поговорим в этой статье.

Общая характеристика водорослей

Водоросли – группа низших растений, включающая в себя множество отделов. В школьной программе из них подробно изучают:

- Красные водоросли,

- зеленые водоросли,

- Бурые водоросли.

У низших растений отсутствуют настоящие ткани и органы, и все клетки организма выполняют одни и те же функции. Поэтому некорректно говорить о наличии корней у этих растений: функцию прикрепления к субстрату выполняют ризоиды.

Ризоиды – одноклеточные органы прикрепления к субстрату. Это своеобразные аналоги корням, присущие организмам, которые их не имеют.

Почему ризоиды хуже корней?

Главный недостаток ризоидов в том, что они одноклеточные. Если мы внимательно посмотрим на строение корня, то увидим там множество зон, тканей и других структур. Так корень напоминает мощную водопроводную трубу, по которой питательные вещества поступают в растение. Ризоиды же представлены всего одной клеткой, они очень маленькие и слабенькие, поэтому не могут выполнять функцию всасывания веществ. Они, как зацепки, нужны только для того, чтобы растение не унесло течением. С чем они успешно справляются.

Тело любой водоросли представлено слоевищем, или талломом. Оно может быть одноклеточным или многоклеточным, разнообразной формы.

Таллом – одиночная клетка или их недифференцированное скопление, образующее тело организма.

“Недифференцированные” – значит “одинаковые”, то есть в талломе все клетки имеют похожее строение и выполняют одни и те же функции. Примерно как карандаши: они отличаются только цветом и все нужны, чтобы рисовать.

Типы организации талломов

Типы организации одноклеточных талломов

- Монадный – жгутиковый. Чтобы запомнить термин, будем вспоминать представительницу этого типа – хламидомонаду. В её названии буква “Х” напоминает два жгутика.

- Коккоидный – шарообразный. Корень “кокк” мы еще встретим, изучая микробиологию: кокками называют бактерии, напоминающие шарики, например, стрептококк. По этому признаку и запомним, буква “о” в слове “кокк” такая же круглая, как шарик.

- Амебоидный – не имеющий постоянной формы. Слово происходит от названия простейшего животного – амёбы, которая похожа на кляксу. Примерно так и выглядят амебоидные слоевища водорослей.

Типы организации многоклеточных талломов

- Нитчатый – представлен несколькими клетками, соединенными в длинную цепочку. Внешне напоминает нить, за что и получил такое название.

- Пластинчатый – состоящий из нескольких нитей, соединенных между собой в “пластину”. Такие водоросли нам наиболее известны: внешне они напоминают высшее растение с листьями.

- Сифоновый тип организации таллома представлен множеством слившихся клеток. Внутри такой водоросли не остается никаких перегородок, это своеобразный “кисель” из цитоплазмы всех клеток.

- Сифонокладиевый таллом тоже состоит из слившихся клеток, но в нём еще присутствуют какие-то перегородки. “Клада” – звучит так, будто что-то куда-то положили. Так и запомним: в сифонокладиевом талломе клеточные структуры лежат более упорядоченно, будто их разложили по полочкам.

Экология и значение

Обитают водоросли не только в пресных и соленых водоемах – их можно найти даже в пробе воды из лужи в парке или в почве. Некоторые виды обнаруживаются во льдах за полярным кругом. Если подумать: водоросли неубиваемы, как старый телефон Nokia. Даже если нам кажется, что водоросли не живут где-то, скорее всего, мы ошибаемся.

В экосистемах водоросли выполняют роль продуцентов и составляют пищу водных животных.

Из-за большого количества и повсеместного обитания водорослей, до 80% всего кислорода атмосферы Земли производится именно этими растениями.

Водоросли могут быть свободноживущими или входить в состав лишайников. Лишайники – симбиотические организмы, тела которых составляют одиночные клетки водоросли, расположенные между грибными гифами. О том, что такое гифы можно подробнее прочитать в статье «Грибы. Лишайники».

Использование водорослей человеком

Некоторые представители (например, ламинария – морская капуста, ульва – морской салат) издавна используются человеком в пищу. Азиатские кухни особенно знамениты своими блюдами из водорослей. Например, японцы заразили весь мир своей любовью к салату чука: его можно найти даже в некоторых российских супермаркетах.

Красные водоросли используют в промышленности для получения желатинообразных веществ, например, агар-агара.

Агар-агар – смесь полисахаридов, используемая для приготовления различных кулинарных блюд или субстрата, на котором хорошо растут колонии различных организмов в лаборатории.

Теперь перейдем к отделам водорослей.

Зеленые водоросли

Отдел Зеленые водоросли назван так из-за характерной окраски представителей, вызванной преобладанием хлорофиллов a и b над другими пигментами.

Представители: хламидомонада, хлорелла, хлорококк, улотрикс, ацетабулярия, вольвокс, ульва.

Отличительные особенности

- Хлорофиллы a и b

Хлорофилл – пигмент растений, необходимый для фотосинтеза. У разных групп водорослей разный пигментный состав. Пигменты являются красящими веществами, они определяют цвет растения.

- Запасное вещество – крахмал

Крахмал откладывается у зеленых водорослей в пиреноиде – особом месте в клетке, где содержится много ферментов. Эти ферменты в буквальном смысле притягивают к себе молекулы глюкозы и соединяют их в одно большое крахмальное зерно.

- Преобладающее поколение гаплоидное.

Это значить, что имеется одинарный набор хромосом. Взрослое растение любой зеленой водоросли представлено гаплоидным поколением – гаметофитом.

Запомним правило трёх “Г” – оно не раз еще пригодится нам при изучении ботаники.

Гаметофит – гаметы – гаплоидный. Все эти слова начинаются на букву “Г”, а значит, они взаимосвязаны: гаметофит и гаметы имеют гаплоидный набор хромосом, гаметы образуются из гаметофита.

Важнейшие представители отдела

Хламидомонада – одноклеточная водоросль с монадным талломом.

В передней части клетки располагаются 2 жгутика. Фотосинтезирующий аппарат представлен крупным чашевидным хроматофором, заполняющим практически всю цитоплазму клетки. Зёрна крахмала скапливаются в центральной области хроматофора — пиреноиде. Имеется светочувствительный органоид – стигма.

Глазок водоросли не то же самое, что глаз человека. Глазками у одноклеточных водорослей называются светочувствительные органоиды – стигмы. Они улавливают световые лучи и определяют направление движения клетки. Водоросли фотосинтезируют, а для этого нужен свет. Поэтому клетки будут двигаться к наиболее освещенному месту.

Размножается водоросль как бесполым путем, так и половым.

При бесполом размножении цитоплазма внутри клетки делится много раз митозом, разрывая целлюлозную оболочку. Получается, взрослая водоросль никогда не выживает при появлении “детей”.

Вышедшие из клетки гаметы попарно сливаются, образуя зиготу, которая далее делится мейозом на 4 зооспоры. Каждая из зооспор затем превращается во взрослую водоросль.

Зооспора – спора, имеющая один или несколько жгутиков. Вспомним, где еще нам встречался корень “зоо”: например, в словах “зоология” (наука о животных), “зоопарк”. Зооспора похожа на маленькое животное: она активно двигается, имеет своеобразный “хвостик”.

Хлорелла, плеврококк – одноклеточные водоросли с коккоидным талломом.

Размножаются эти водоросли только бесполым путем с образованием безжгутиковых автоспор.

Автоспора – неподвижная безжгутиковая спора.

Термин можно запомнить так: автоспора АВТОномная и независимая, ей этот мир уже абсолютно понятен. Поэтому она спокойно лежит и не двигается, а созерцает происходящее вокруг.

Автоспора познала смысл бытия

Хлорелла используется для восстановления состава воздуха на космических кораблях. Эта водоросль очень быстро делится, поэтому вырабатывает очень много кислорода – гораздо больше, чем может произвести комнатное растение в горшочке.

Плеврококк часто покрывает стволы деревьев, его скопления выглядят как зеленый налет на коре.

Ацетабулярия (“бокал русалки”) – крупная многоклеточная водоросль с сифоновым талломом.

Интересно, что во всем теле ацетабулярии имеется только одно ядро. Именно оно контролирует процессы жизнедеятельности, происходящие в таком большом организме.

Вольвокс – шарообразный колониальный организм, состоящий из множества жгутиковых клеток.

Строение колонии вольвокса

Колония – специфическая форма совместного проживания одноклеточных организмов. Клетки в колонии независимы друг от друга и могут существовать отдельно.

Чтобы запомнить этот термин, будем ассоциировать его с общежитием. Колония состоит из множества особей, как и общежитие состоит из множества людей, взаимодействующих друг с другом. Однако каждая клетка колонии, как и каждый человек, могут существовать и отдельно от этого “сообщества”.