Папоротники относятся к наиболее древним споровым растениям. Обитают в самых разнообразных экологических условиях: в заболоченных местах и водоемах,

лесах тропического и умеренного климата. Наиболее известные представители — щитовник мужской, орляк, страусник. В жизненном цикле папоротников,

хвощей, плаунов

доминирует спорофит.

Расцвет папоротников произошел около 358 млн лет назад и длился примерно 65 млн лет, в честь папоротников назван период палеозойской эры — карбон, или каменноугольный период, который длился указанный промежуток времени. Именно папоротникам принадлежит активная роль в углеобразовании: в карбоне леса заселяли древовидные папоротники, достигавшие 40 и более метров в высоту.

Древесные формы папоротников сохранились до наших дней, однако большинство представителей — травянистые растения, у которых отсутствует камбий, а значит, нет и

вторичной древесины.

Папоротники относятся к группе сосудистых растений, так как имеют жилки — сосудисто-волокнистые пучки, в отличие от мхов, которые не имеют жилок и не являются сосудистыми растениями. Механическая прочность обеспечивается отложением склеренхимы вокруг проводящих пучков (жилок).

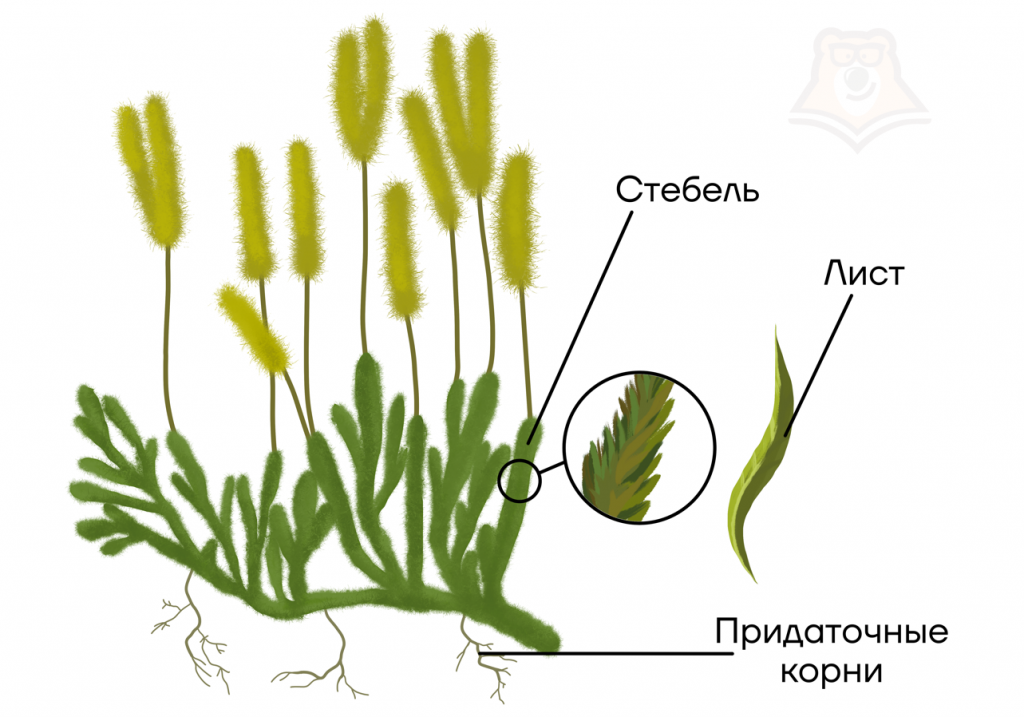

В отличие от мхов, папоротники имеют проводящую ткань в стеблях и корнях, состоящую из ксилемы и флоэмы. Заметьте, я написал «корень» — у мхов не было и корней,

вместо них были ризоиды, выполняющие аналогичную корням функцию. Корни папоротников, хвощей и плаунов всегда придаточные и растут от видоизмененного

побега — корневища.

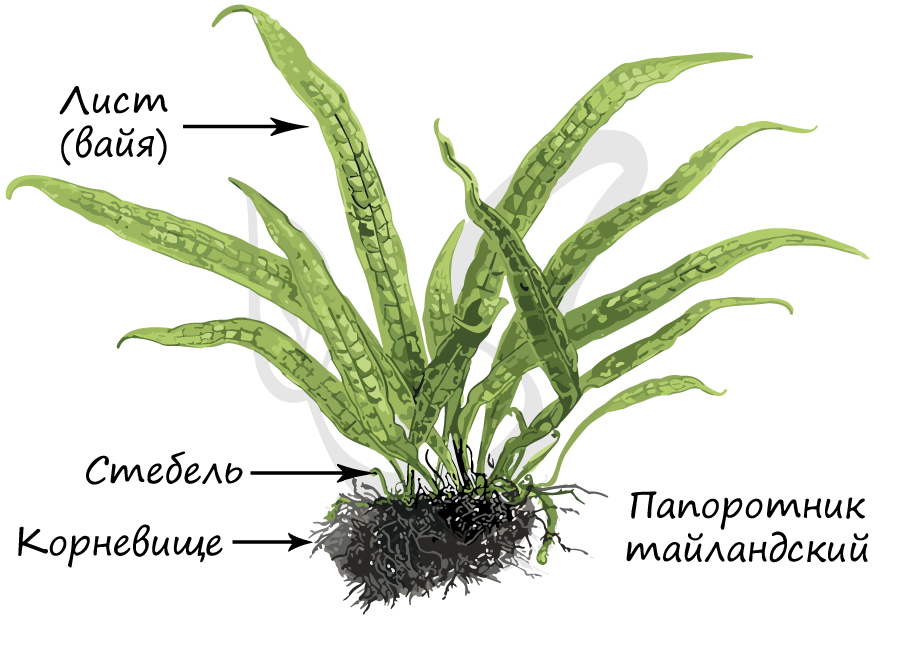

Строение

Рассмотрим строение папоротников на примере типичного представителя — щитовника мужского. Это широко распространенный папоротник, типичный для климата

умеренных широт. Представляет собой многолетнее травянистое корневищное растение.

Образован пучком сильно расчлененных листьев, отходящих от корневища. Нарастают листья верхушкой, образуя завитки — «улитки».

Отметьте, что лист папоротника

называется вайя (от греч. baion — пальмовая ветвь). В отличие от настоящих листьев, вайя имеет недетерминированный верхушечный рост. Листья имеют черешок, прикрепляющийся к стеблю, который может продолжаться в рахис — главную ось сложного листа,

соответствующую центральной жилке.

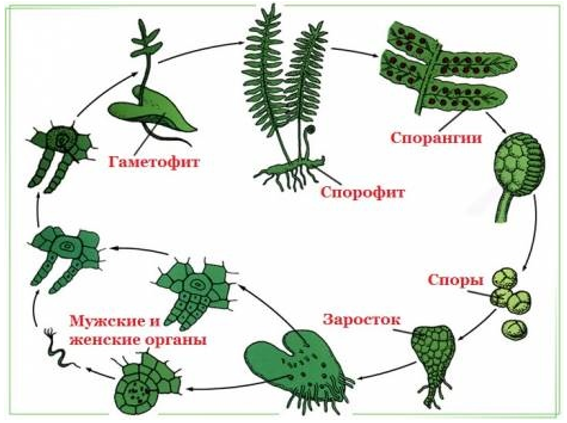

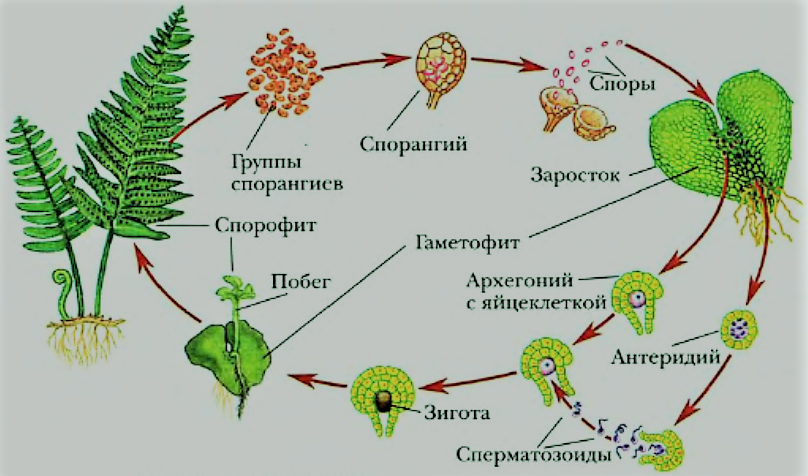

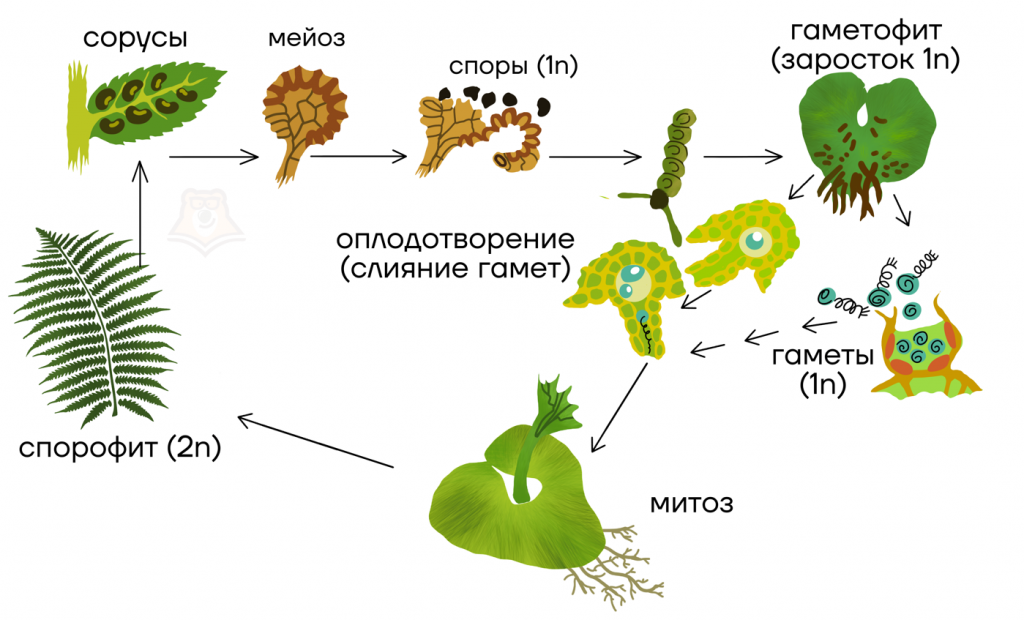

Жизненный цикл папоротниковидных

Листостебельное растение папоротника, изображенное выше — спорофит (2n). Спорофит доминирует в жизненном цикле папоротниковидных, в отличие от цикла мха, где

спорофит, по сути, является придатком гаметофита (редуцирован). На нижней стороне вайи располагаются спорангии, собирающиеся в сорусы — группы близкорасположенных

спорангиев. На спорофите (2n) в спорангии после мейоза образуются споры (n).

В 2012 году группа ученых под руководством Ксавьера Нобли из Университета Ниццы выяснили, что спорангий имеет специальный механизм «катапульты»,

споры из него вылетают со скоростью около 10 м/с.

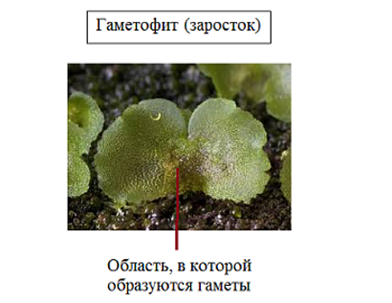

Гаплоидные споры (n) прорастают в заросток (n), небольшую пластинку (несколько мм) сердцевидной формы.

Заросток зеленого цвета, способен фотосинтезировать и прикрепляется к почве ризоидами. На нем образуются мужские и женские половые органы —

соответственно антеридии и архегонии. Сперматозоид (n), образовавшийся в антеридии, благодаря воде (во время дождя) попадает в архегоний, где сливается с яйцеклеткой (n) и образуется зигота (2n).

Из зиготы развивается зародыш, который проникает в ткани архегонии с помощью особого приспособления — гаустории (от лат. haustor — черпающий, пьющий).

Гаустория представляет собой ножку, внедряющуюся в ткани заростка и поглощающую из него питательные вещества. Начинается бурный рост зародыша, образуется побег, а

затем взрослое растение — спорофит (2n). Цикл замыкается.

Значение папоротников

Папоротники являются главным компонентом многих лесных сообществ, звеном в цепи питания — продуцентами (производителями органических веществ). Человек

использует папоротник в декоративных целях. Молодые побеги некоторых папоротников съедобны и употребляются в пищу: побеги орляка, листья страусника

обыкновенного.

Щитовник мужской имеет медицинское значение: из его корневищ изготавливают противогельминтный препарат.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 168 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Добавить в вариант

На рисунке изображён медуллоза Ноэ — семенной папоротник — вымершее около 270 млн лет назад растение.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который вымирает данный организм, а также его возможного «близкого родственника» в современной флоре (ответ — на уровне отдела).

Какие черты строения характеризуют растение медуллоза Ноэ как высшее семенное растение?

Геохронологическая таблица

| ЭРА | Период и продолжительность (в млн лет) |

Животный и растительный мир | |

|---|---|---|---|

| Название и продолжи- тельность (в млн лет) |

Начало (млн лет назад) | ||

| Кайнозойская, 67 | 67 | Антропоген, 1,5 | Появление и развитие человека. Животный мир принял современный облик |

| Неоген, 23,5 | Господство млекопитающих и птиц | ||

| Палеоген, 42 | Появление хвостатых лемуров, позднее — парапитеков, дриопитеков. Бурный расцвет насекомых. Продолжается вымирание крупных пресмыкающихся. Исчезают многие группы головоногих моллюсков. Господство покрытосеменных растений | ||

| Мезозойская, 163 | 230 | Меловой, 70 | Появление высших млекопитающих и настоящих птиц, хотя зубастые птицы ещё распространены. Преобладают костистые рыбы. Сокращение папоротников и голосеменных растений. Появление и распространение покрытосеменных растений |

| Юрский, 58 | Появление первых птиц, примитивных млекопитающих, расцвет динозавров. Господство голосеменных. Процветание головоногих моллюсков | ||

| Триасовый, 35 | Начало расцвета пресмыкающихся. Появление костистых рыб | ||

| Палеозой, 340 |

Возможно, 570 | Пермский, 55 | Вымирание трилобитов. Возникновение зверозубых пресмыкающихся. Исчезновение каменноугольных лесов |

| Каменноугольный, 75–65 |

Расцвет земноводных. Появление первых пресмыкающихся. Характерно разнообразие насекомых |

Раздел: Основы эволюционного учения

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Известно, что папоротник орляк — это споровое растение, с развитыми проводящими тканями, размножающееся как бесполым, так и половым путём. Выберите из приведённого ниже текста три утверждения, относящиеся к описанию перечисленных выше признаков организма.

(1) Среди папоротникообразных растений в настоящее время встречаются как травянистые, так и деревянистые растения. (2) В цикле развития преобладает спорофит — взрослое, наземное растение. (3) Гаметофит папоротника представлен маленьким заростком, на котором образуются гаметы. (4) В высоту папоротники могут достигать нескольких метров, не испытывая затруднений в поступлении воды к листьям (вайям). (5) Папоротники — наземные растения, широко распространённые в разных ярусах леса. (6) На нижней стороне вайи можно заметить коричневые образования — сорусы, содержащие споры.

Все приведённые ниже признаки, кроме двух, — гаплоидные стадии развития папоротника. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

1) сперматозоид

2) листья

3) спора

4) зигота

5) заросток

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Все приведённые ниже признаки, кроме двух, — диплоидные стадии развития папоротника. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

1) сперматозоид

2) спорангий

3) листья

4) спора

5) зигота

Источник: РЕШУ ЕГЭ

У папоротников, в отличие от мхов,

1) из проросшей споры развивается заросток

2) происходит чередование полового и бесполого поколений

3) бесполое размножение происходит с помощью спор

4) оплодотворение невозможно без воды

В чём заключаются основные отличия мхов от папоротников?

В чём проявляется усложнение папоротников по сравнению с мхами? Приведите не менее трёх признаков.

В оплодотворении у папоротников участвуют

В чём проявляется усложнение папоротников по сравнению с мхами? Приведите не менее трёх признаков.

В данном списке указаны клетки, в которых набор хромосом гаплоиден. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

1) клетки заростка папоротника

2) клетки коробочки мха

3) спермии ржи

4) клетки эндосперма пшеницы

5) споры хвоща

Какой хромосомный набор (n) характерен для клеток листьев и клеток заростка у папоротника? Объясните, в результате какого деления и из каких исходных клеток образуются эти органы.

Споры папоротника — специализированные клетки, с помощью которых осуществляется

2) вегетативное размножение

4) регенерация

О возникновении папоротников в истории природы Земли свидетельствует

1) существование травянистых и древесных форм

2) наличие их отпечатков и окаменелостей

4) их современное многообразие

Об усложнении папоротников по сравнению со мхами свидетельствует развитие у папоротников

Наличие у папоротников корня свидетельствует об их усложнении по сравнению с

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 4.

Что свидетельствует о более высокой организации папоротников по сравнению с мхами?

4) чередование полового и бесполого поколений

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Центр, Урал. Вариант 2.

Вайя — это

1) гаметофит мха

2) часть гаметофита папоротника

3) лист папоротника

4) часть спорофита мха

Какой цифрой обозначен гаметофит папоротника?

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

Установите соответствие между признаком организма и организмом: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗМА

А) спорофит паразитирует на гаметофите

Б) у спорофита имеется один спорогон

В) гаметофит обоеполый

Г) у спорофита есть корни

Д) гаметофит многолетний

Е) гаметофиты образуются из зелёной нити – протонемы

ОРГАНИЗМ

1) мох кукушкин лён

2) папоротник орляк

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Какой хромосомный набор характерен для клеток листьев (вай) и заростка папоротника? Укажите, из каких исходных клеток и в результате какого деления образуются эти клетки.

Источник: ЕГЭ по биологии 14.06.2022. Основная волна. Разные задачи

Всего: 168 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Подготовка

к ЕГЭ по биологии. Самая сложная тема в разделе «Ботаника»

Подготовила:

учитель биологии

МОУ

«СОШ № 64 имени героя Советского Союза

И.В.

Панфилова Ленинского района г. Саратова»

Бадретдинова

Венера Абдуллаевна.

ЖИЗНЕННЫЙ

ЦИКЛ РАСТЕНИЙ

Систематика

растений

Царство

Растения

Подцарство

Низшие растения Подцарство Высшие растения

(нет

тканей и органов, тело – слоевище) (есть ткани

и органы)

Отделы:

Красные

водоросли

Споровые Семенные

Бурые водоросли

Отделы:

Зелёные

водоросли Моховидные Отдел

Отдел

Плауновидные Голосеменные Покрытосеменные

Хвощевидные

Папоротниковидные

Чередование поколений – закономерная смена в жизненном цикле

организмов поколений, различающихся способом размножения. Способы размножения:

половое – происходит с образованием половых клеток (гамет), бесполое –

происходит без образования половых клеток — с помощью спор.

Поколение, образующее органы полового размножения, называется половым

поколением, или гаметофитом (рождающий гаметы). Гаметофит преобладает у

водорослей и мхов (листостебельное растение). Исключение – водоросль

Ламинария, у неё преобладает спорофит.

Поколение, на котором образуются органы бесполого размножения, с

развивающимися в них спорами, называется бесполым, или спорофитом (рождающий

споры). Оно развивается из зиготы. На спорофите образуются споры, которые

затем прорастают в гаметофит. Спорофит преобладает у Папоротников, Хвощей,

Плаунов, голосеменных и Покрытосеменных растений.

Спорофит и гаметофит могут быть похожи внешне друг на друга, могут иметь

одинаковую или разную продолжительность жизни.

Спорофит и гаметофит могут развиваться либо как самостоятельное растение и быть

относительно независимыми друг от друга, а могут занимать подчинённое

положение: гаметофит существует за счёт спорофита, либо спорофит существует за

счёт гаметофита, но всегда преобладает какое-то одно поколение: либо половое,

либо бесполое.

В жизненном цикле растений происходит чередование бесполого и полового

размножения и связанное с этим чередований поколений. Одновременно с

чередованием поколений происходит чередование хромосомного набора: диплоидного

и гаплоидного.

Схема

чередования поколений.

Запомни!!!

У

высших растений половые клетки (гаметы) образуются при помощи митоза,

а споры – при помощи мейоза.

У

высших растений зигота и спорофит диплоидны (2n). Все

остальные – споры, гаметофит и гаметы – гаплоидны (n).

Цикл

развития растений.

Зигота

(2n) → митоз → спорофит

(2n) → мейоз

→ спора (n) → митоз

→ гаметофит (n) →

→

митоз → гаметы (n) →

оплодотворение → зигота (2n)

Способы

деления клеток

1.

Митоз

–

деление эукариотической (2n) клетки. Происходит строго одинаковое

распределение хромосом между дочерними ядрами, что обеспечивает образование

генетически идентичных дочерних клеток. Из одной клетки (2n) получаются две

точно такие же (2n).

2.

Мейоз —

редукционное деление клетки (2n). Происходит уменьшение числа хромосом в два

раза (n).

Гаплоидный (n) растительный организм, образующий гаметы, называется гаметофитом

(n). Он представляет половое поколение. Гаметы формируются из клеток гаметофита

(в половых органах — гаметангиях) путём митоза: сперматозоиды (n) — в

антеридиях (n), яйцеклетки (n) – в архегониях (n).

Гаметофиты бывают обоеполые (на нём развиваются антеридии и архегонии) и

раздельнополые (антеридии и архегонии развиваются на разных растениях).

После слияния гамет (n) образуется зигота с диплоидным набором хромосом (2n), а

из неё развивается путём митоза бесполое поколение – спорофит (2n). В

специальных органах — спорангиях (2n) из спорофита (2n) после мейоза образуются

гаплоидные споры (n), при делении которых митозом развиваются новые гаметофиты

(n).

Отдел

зелёные водоросли.

Представители:

хламидомонада, хлорелла, спирогира, улотрикс, вольвокс, ульва.

Жизненный

цикл зелёных водорослей.

Название

своё зелёные водоросли получили благодаря окраске, которая зависит от

преобладающих пигментов. В зелёных водорослях преобладает пигмент хлорофилл,

подавляющий прочие. Он поглощает красные и сине-фиолетовые лучи солнечного

спектра, а зеленые отражает.

В

жизненном цикле зелёных водорослей преобладает гаметофит (n), то есть клетки их

слоевища гаплоидны (n). При наступлении неблагоприятных условий (похолодание,

пересыхание водоёма) происходит половое размножение – образуются гаметы (n),

которые попарно сливаются в зиготу (2n). Зигота (2n), покрытая плотной оболочкой

зимует, а при наступлении благоприятных условий делится мейозом с образованием

гаплоидных спор (n), из которых развиваются новые особи (n).

Хламидомонада —

крошечная зеленая водоросль, состоящая из единственной клетки. При этом

водоросль активна и подвижна, передвигаться ей помогают жгутики. Обитают

хламидомонады в пресной воде: реках, прудах, даже бассейнах и лужах. Летом

водоемы «зацветают», покрываются зеленым ковром. Хламидомонада может питаться

гетеротрофно, то есть потреблять готовые органические вещества.

Строение

1. Имеет типичные органоиды

эукариот (ядерных организмов), а также два жгутика.

2. Крупный хлоропласт,

хроматофор — чашевидной формы.

3. Светочувствительный глазок

(стигма), функция которого заключается в обеспечении положительного фототаксиса

(движение на свет).

4. Две мелкие пульсирующие

вакуоли, выбрасывающие из хламидомонады избыток воды.

5. В цитоплазме имеет пиреноид

(включение внутри хлоропласта), запасающий крахмал.

Размножение

В жизненном цикле преобладает гаметофит

(взрослая хламидомонада) – половое поколение (n). Хламидомонада

может размножаться и бесполым способом, и половым — его выбор зависит от

условий внешней среды.

Бесполое размножение

1. Летом, при благоприятных условиях,

внутри водоросли в результате митотического деления ядра образуются зооспоры

(подвижные) — четыре клетки.

2. Зооспоры вырастают и становятся

молодыми.

Половое размножение

1. При неблагоприятных условиях среды

в материнской клетке идет процесс множественного митотического деления ядра.

В результате образуются абсолютно одинаковые по строению (изогамия) половые

клетки (n) — гаметы со жгутиками.

2. Гаметы покидают материнский

организм и выходят «в свободное плавание». При удачной встрече двух гамет

разных водорослей, образуется диплоидная зигота (2n), которую зимой сохраняет

ее плотная оболочка.

3. В благоприятных условиях

зигота делится мейозом, итогом которого становятся четыре гаплоидные клетки —

зооспоры, из них вырастают новые хламидомонады.

4. Таким образом, большую часть

жизни хламидомонады у нее преобладает гаплоидная стадия (диплоидной является

только зигота).

Многоклеточные зеленые водоросли. Улотрикс.

Строение и размножение

Улотрикс — еще один представитель зеленых

нитчатых водорослей. Обитает в проточных водоемах, гораздо чаще встречается в

пресных, чем в соленых.

Строение

Клетки улотрикса формируют неветвящуюся

ниточку, длина которой достигает 10 сантиметров. Хроматофор имеет вид кольца

или пояска в пристеночном слое цитоплазмы.

Размножение

Как и названные выше водоросли, улотрикс

может размножаться вегетативно, фрагментами слоевища. Нить улотрикса

также сочетает возможности для бесполого и полового размножения. В жизненном

цикле преобладает гаметофит (взрослая зелёная водоросль) – половое

поколение (n). Спорофит

– это зигота (2n).

Бесполое размножение

1. При

благоприятных условиях происходит митоз, из одной клетки образуются две зооспоры,

каждая имеет по четыре жгутика.

2. Зооспоры

свободно плавают, защищенные слизистым мешочком. Прикрепившись к грунту или

другой поверхности, из них путем митоза вырастает новый улотрих.

Половое размножение

1. В процессе митоза происходит изогамия

(когда сливаются две близкие по размеру гаметы), образуется до двух сотен

двухжгутиковых гамет.

2. Они выходят и сливаются с

гаметами, принадлежащими другим особям, образуется четырёхжгутиковая зигота.

Жгутики отваливаются, зигота покрывается защитными оболочками, зимует.

3. В

зиготе идет мейоз, она делится, образуют безжгутиковые споры. Они крепятся ко

дну, делятся митозом, из них развиваются новые улотриксы.

Строение

улотрикса: 1

– оболочка, 2 – цитоплазма, 3 — ядро, 4 – хроматофор в виде незамкнутого

кольца. Размножение улотрикса: 1) половое размножение (5-9) и 2) бесполое

размножение (10-11): 5 – гаметы, 6 – слияние гамет, 7 – зигота (спорофит), 8 –

споры, 9 – гаметофит (новая особь, образующая гаметы), 10 – зооспоры, 11 —

гаметофит (новая особь, образующая гаметы).

В цикле развития большинства водорослей доминирует гаплоидный

гаметофит, то есть сама водоросль, это и есть гаметофит. Значит она

образует гаплоидные гаметы, которые, сливаясь, формируют диплоидную зиготу

(n+n=2n). Зигота — это всё, что есть у водоросли от спорофита, т.е. зигота=спорофит.

Значит зигота делится мейозом, с образованием гаплоидных подвижных зооспор

(споры у растений всегда образуются мейозом, а гаметы — митозом). Затем спора

прорастает в своё половое поколение — гаметофит — саму водоросль хламидомонаду.

Спирогира. Строение и размножение

Спирогира

— нитчатая водоросль. Обитает в прудах, в стоячей воде, где ее густая масса

образует тину.

Строение

1. Тело спирогиры представлено

ниточкой, в которой в один ряд выстроились цилиндрические клетки. Снаружи

каждая нить покрыта слизистым чехлом.

2. Хроматофор спиральный, имеет

вид закрученной ленты.

3. Крупное ядро с ядрышком.

4. Большая вакуоль.

Размножение

В жизненном цикле преобладает гаметофит

(взрослая зелёная водоросль) – половое поколение (n).

Спирогира способна размножаться как

бесполым способом, так и половым.

При бесполом размножении идет

процесс фрагментации (размножение кусочками нитей),

нить водоросли рвется на отдельные участки, из которых формируются новые новая

спирогиры.

Половое размножение спирогиры

идет путем конъюгации.

1. При конъюгации две нити сближаются

между собой, между клетками разных спирогир образуются выросты — канал.

2. Живое содержимое одной клетки по

этим каналам перетекает в другую клетку. При этом ядра клеток соединяются

вместе, образуется зигота (2n).

3. Зигота покрывается защитной

оболочкой и называется зигоспорой. Зимует .

4. Весной зигота делится

мейозом, давая в результате четыре клетки. Три из них отмирают, а из одной

митозом вырастает новая спирогира.

5. Гаметы не образуются, так как у

конъюгатов нет подвижных стадий размножения: зооспор и гамет.

Отдел

бурые водоросли. Ламинария.

Название своё бурые водоросли получили благодаря окраске, которая

зависит от преобладающих пигментов. В бурых водорослях содержатся пигменты

каротиноиды, преобладает пигмент фукоксантин, подавляющий прочие.

Он поглощает солнечный свет в сине-зеленой части видимого спектра, придают водорослям желтовато-бурый цвет. Бурые

водоросли очень редко встречаются в пресных водах, предпочитая моря и океаны. Бурые

водоросли являются бентосными формами, то есть прикрепляются ко дну.

Бурые водоросли можно встретить повсеместно, но больше всего их

произрастает в холодных морях. Они растут на грунте, скалах и других

поверхностях на глубине 20-30 метров, либо совсем неглубоко в приливно-отливной

зоне. Могут образовать настоящие подводные леса — обширные и наполненные

живностью. Интересно, что эти водоросли способны в течение нескольких часов,

пока длится отлив, находиться без воды.

Клетки бурых водорослей имеют по одному ядру и несколько мелких хроматофоров. Бесполое

размножение у них осуществляется при помощи спор, а половое —

посредством гамет. Однако бурые водоросли приспособлены и к вегетативному

размножению, которое идет путем деления слоевища (таллома).

К бурым водорослям относят ламинарию, фукус (имеет рассеченное слоевище и

«плавники»), саргассум, чьё слоевище похоже на побег с листьями и плодами.

Ламинария. Строение и размножение

Ламинария, которую в обиходе прозвали

«морской капустой», — широко распространенная крупная водоросль, употребляемая

в пищу (содержит большое количество йода) и используемая в качестве удобрения.

Строение

1. Тело — слоевище.

2. Имеет ризоиды — похожие

на тонкие нити выросты на нижней части слоевища, выполняют функцию прикрепления

к субстрату, но не выполняют функцию всасывания.

3. Внутри слоевища

имеются ситовидные клетки, которые напоминают ситовидные трубки. Сосудов

нет.

Размножение

1.В цикле развития ламинарии

идет чередование поколений — бесполого и полового, которые сменяют

друг друга. Фактически бесполое размножение плавно переходит в половой процесс.

2. Бесполое размножение ламинарии

осуществляется с помощью зооспор. На спорофите образуются спорангии, в которых

под действием мейоза образуются подвижные зооспоры (n).

3. Далее зооспоры прорастают в два

типа заростков — мужской или женский — нитевидные образования,

которые недолго живут на дне моря.

Обратите внимание, заростки —

это гаметофиты, так как в них образуются гаметы (половые клетки). Значит,

у ламинарии образуются мужской и женский гаметофит.

4. На мужских гаметофитах формируются

антеридии – мужские половые органы, в них созревают сперматозоиды (n). На

женских гаметофитах – архегониях созревают яйцеклетки (n).

5. После слияния и

оплодотворения образуется зигота (2n), которая делится митозом, из нее

образуется новая ламинария.

6. Сама водоросль ламинария

— спорофит, или бесполое поколение, так как образует споры (зооспоры).

7. Вывод:

в жизненном цикле ламинарии преобладает стадия спорофита (взрослая

ламинария), гаметофит представлен слабее, в виде заростков.

Отдел

красные водоросли.

Представители:

анфельция, филлофора, родимения, порфира.

На

большие глубины морей проникают не все лучи светового спектра, а

только синие и фиолетовые, которые поглощаются красными и желтыми

пигментами — фикобилинами, поэтому на больших глубинах

водоросли приобретают красную окраску.

Практикум.

Задача

1. Какой

набор хромосом характерен для клеток слоевища улотрикса и для его

гамет?

Объясните, из каких исходных клеток и в результате, какого деления они

образуются.

Ответ:

1.

В клетках слоевища гаплоидный набор хромосом (n), они развиваются из споры с

гаплоидным набором хромосом (n) путём митоза.

2.

В гаметах гаплоидный набор хромосом (n), они образуются из клеток слоевища с

гаплоидным набором хромосом (n) путём митоза.

Задача

2. Какой

набор хромосом характерен для зиготы и для спор зелёных водорослей? Объясните,

из каких исходных клеток и как они образуются.

Ответ:

1.

В зиготе диплоидный набор хромосом (2n), она образуется при слиянии гамет с

гаплоидным набором хромосом (n).

2.

В спорах гаплоидный набор хромосом (n), они образуются из зиготы с диплоидным

набором хромосом (2n) путём мейоза.

Задача

3.

У

хламидомонады преобладающим поколением является гаметофит. Определите

хромосомный набор споры и гамет хламидомонады. Объясните, из каких исходных

клеток и в результате какого деления образуются эти клетки при половом

размножении.

Ответ:

1)

Споры (зооспоры) хламидомонады гаплоидны – 1n. Весеннее поколение зооспор

образуется в результате мейотического деления зиготы;

2)

Летние поколения зооспор формируются в ходе митотического деления гаплоидной

вегетативной клетки – взрослой особи хламидомонады.

3)

Гаметы хламидомонады гаплоидны — 1n. Они формируются в ходе нескольких

митотических делений вегетативной клетки.

Задача 4. Какой

набор хромосом характерен для клеток слоевища улотрикса и для его

гамет? Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления они

образуются.

Ответ:

1)

Слоевище улотрикса имеет гаплоидный (n) набор хромосом в клетках, т.к.

формируется из спор, а они гаплоидны.

2)

Рост слоевища осуществляется в ходе митотического деления клеток.

3)

Гаметы улотрикса образуются из отдельных клеток гаплоидного слоевища (n)

(гаметофита) в ходе митотического деления и тоже имеют гаплоидный набор

хромосом.

Задача

5. Какой

набор хромосом характерен для зиготы и для спор зелёных

водорослей? Объясните, из каких исходных клеток и как они

образуются.

Ответ:

На

примере

улотрикса:

1)

Зигота образуется при слиянии двух мелких гаплоидных клеток, выступающих в роли

гамет. Набор хромосом в зиготе диплоидный – 2n.

2)

Споры улотрикса гаплоидны – 1n. Весеннее поколение спор образуется в ходе

мейотического деления зиготы, летние поколения спор (зооспоры) образуются в

ходе митоза гаплоидных клеток слоевища.

Задача

6.

Ответ: 12112

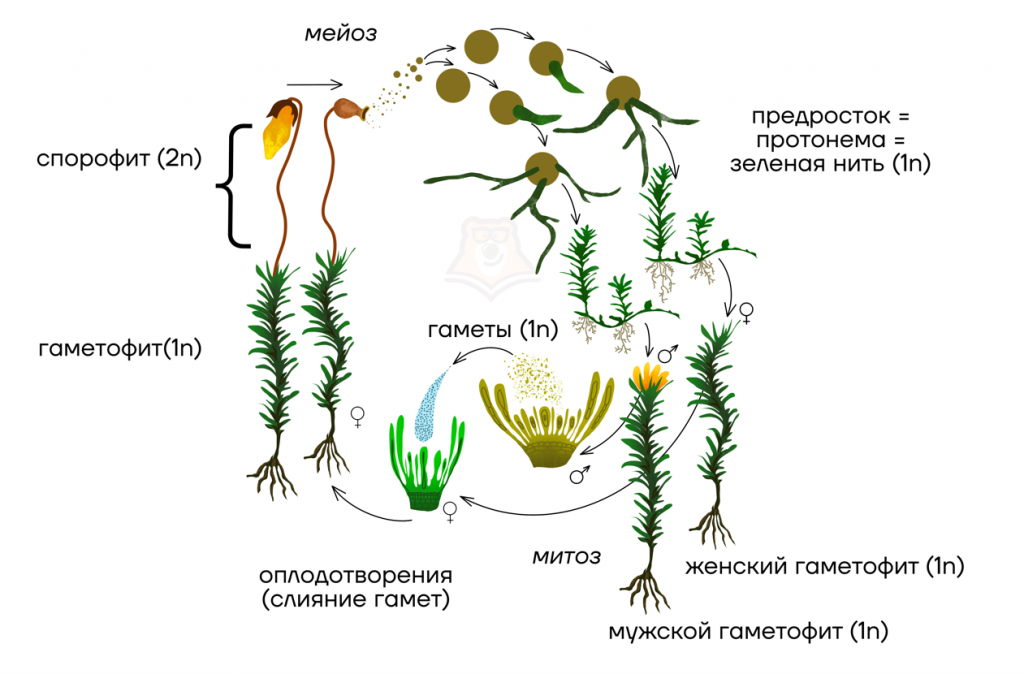

Жизненный

цикл мхов (Кукушкин лён)

Строение

1.

Имеет покровную и поводящую ткань простого строения. Проводящая ткань —

тяж водопроводящих клеток без утолщений, в зрелом виде не имеющих

цитоплазмы.

2.

Можно утверждать, что настоящих проводящих тканей — древесины и луба — у

кукушкиного льна, как и у других мхов, нет.

3.

В клетках листостебельного растения (гаметофита) имеется гаплоидный набор

хромосом. Диплоидны только клетки спорофита — гаустории, ножки и коробочки.

4. Зеленая

нить в цикле развития мхов (протонема) имеет сильное сходство с нитчатой зеленой

водорослью, и это является веским доказательством того, что предками первых

мхов на планете были именно водоросли.

Мхи высотой

до 50 см, корней нет, имеются ризоиды, проводящей ткани нет, механическая ткань

развита плохо. Это примитивные растения – тупиковая ветвь эволюции. Самые

близкие родственники риниофитов, псилофитов. Обильно растут в местах с высокой

влажностью. Плохо приспособлены к жизни на суше. Гаметофит (половая

стадия жизненного цикла, развивается из спор, производит гаметы) –

листостебельное растение. В конце весны или в начале лета можем видеть

спорофит мха. Спорофит (бесполая стадия) – коробочка на ножке (в

ней созревают споры) формируется на гаметофите.

Жизненный

цикл мха (кукушкин лён)

Размножение

1. Мужские растения мха имеют

красно-желтый верх стебельков, где расположены длинные мешочки, мужские половые

органы — антеридии, со сперматозоидами, имеющими по два жгутика.

2. Женские растения имеют сверху

колбочки с длинной шейкой — это женские половые органы, архегонии.

Яйцеклетка находится в расширенной части колбочки.

3. С помощью воды (во время

дождя) сперматозоиды (n) попадают к яйцеклеткам (n), происходит оплодотворение,

возникает зигота (2n).

4. Зигота

находится на женском гаметофите (n), она делится митозом и развивается спорофит

(2n) – коробочка на ножке. Таким образом, спорофит (2n) у мхов живёт за счёт

женского гаметофита (n), т.е. спорофит паразитирует на гаметофите. Спорофит

и гаметофит – это одно растение.

5. В коробочке спорофита (2n) путём

мейоза образуются споры (n). Мхи – разноспоровые растения, различают микроспоры

– мужские и макроспоры – женские.

6. Споры высыпаются, прорастают при

делении митозом и превращаются в разветвленную зеленую нить, состоящую из

многих клеток — протонему, или предросток.

7. Протонема

начинает почковаться. Из каждой почки (n) затем вырастает гаплоидный (n)

гаметофит — взрослые растения.

У

мхов в цикле развития преобладает половое поколение — гаметофит (n).

Листостебельные растения мхов – раздельнополые гаметофиты (n). Мхи – двудомные

растения, т.к. антеридии и архегонии развиваются на разных растениях. На

мужских растениях (n) формируются антеридии (n) со сперматозоидами (n), на

женских (n) – архегонии (n) с яйцеклетками (n).

Практикум

Задача

1. Какой

хромосомный набор характерен для гамет и спор кукушкина льна? Объясните, из

каких исходных клеток и в результате, какого деления они образуются.

Ответ:

1.

В гаметах мха кукушкина льна гаплоидный набор хромосом (n), они образуются из

антеридиев (n) и архегониев (n) мужского и женского гаметофитов с гаплоидным

набором хромосом (n) путём митоза.

2.

В спорах гаплоидный набор хромосом (n), они образуются из клеток спорофита —

коробочки на ножке с диплоидным набором хромосом (2n) путём мейоза.

Задача2. Какой

хромосомный набор характерен для клеток листьев и коробочки на ножке кукушкина

льна? Объясните, из каких исходных клеток и в результате, какого деления они

образуются.

Ответ:

1.

В клетках листьев кукушкина льна гаплоидный набор хромосом (n), они, как и всё

растение, развиваются из споры с гаплоидным набором хромосом (n) путём митоза.

2.

В клетках коробочки на ножке диплоидный набор хромосом (2n), она развивается из

зиготы с диплоидным набором хромосом (2n) путём митоза.

Задача

3. Какой

набор хромосом характерен для листьев и для спор зелёного мха кукушкина льна?

Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления образуются

эти клетки.

Ответ:

1.Листья

мха образуются в результате митотического деления почек на протонеме, а споры в

результате мейоза в коробочке на ножке.

Задача

9.

Ответ:

235

Жизненный

цикл папоротников

Папоротники произошли

от псилофитов (риниофитов). От вымерших Семенных папоротников произошли

Голосеменные растения.

Строение

1. В основном это травы

(Щитовник мужской, орляк, Страусник), но древовидные формы также встречаются

(древовидные папоротники Тропиков). Обитают почти во всех природных зонах.

2. Имеют крупные и рассечённые листья

(вайи). Черешки листа часто покрыты чешуйками.

3. Молодые листья закрученные,

улиткообразные и выходят из почки, расположенной на корневище.

4. Лист длительно растет верхушкой,

как побег, так как имеет побеговое происхождение.

5. Нижняя часть листа

покрыта сорусами со спорангиями, в которых созревают споры.

6. Камбия нет.

7. Имеют придаточные корни, отходящие от

корневища.

8. Хорошо развита проводящая система.

Стебли плохо развиты (листва по биомассе преобладает над стеблем).

Образуют залежи каменного угля. Как шел процесс образования каменного угля?

1.

Угольные

пласты формируются из продуктов

разложения папоротникообразных при

наличии повышенных давления и температуры.

2. Уголь начал откладываться в силуре

палеозойской эры, но активнее этот процесс пошел в каменноугольный период.

3. В заболоченных лесах карбона деревья

падали в воду, их гниение было затруднено в связи с недостатком кислорода.

4.В таких условиях — при небольших

температурах и давлении, а также недостатке кислорода образовывался бурый уголь.

5.С течением времени, под воздействием

более высоких температур и давления он превратился в каменный уголь.

Жизненный цикл щитовника мужского

Гаметофит

и спорофит у папоротников — это самостоятельные организмы. У

папоротников (также хвощей, плаунов) в жизненном цикле преобладает

спорофит (2n), бесполое поколение – мощное многолетнее листостебельное

растение (2n).

1.

На

нижней стороне листьев растения (2n) развиваются спорангии (2n), в которых

путём мейоза образуются споры (n).

2.

Споры

(n) делятся митозом и, попав во влажную почву, прорастают в заросток (n) —

обоеполый гаметофит.

3.

Гаметофит

(половое поколение) очень маленький – зелёная фотосинтезирующая сердцевидная

пластинка (размер с 50-копеечную монету), которая крепится в почве ризоидами.

На её нижней стороне в нижней части развиваются антеридии (n) и в верхней

части — архегонии (n), а в них путём митоза образуются сперматозоиды (n)

(сперматозоиды папоротника обладают подвижностью) и яйцеклетки (n).

4.

С

капельками росы или дождевой воды сперматозоиды (n) попадают к

яйцеклеткам (n), образуется зигота (2n) на заростке.

5.

Из

зиготы образуется молодой спорофит – зародыш нового растения (2n). Молодой

спорофит прорастает во взрослый спорофит — новый папоротник.

Схема

3. Жизненный

цикл папоротников

Отдел плауновидные. Род Плаун. Вид

плаун булавовидный.

Плауны — наиболее

древние из высших растений, преобладают в тропическом и субтропическом поясах,

реже встречаются в умеренных широтах, — прежде всего во влажных сосновых лесах.

Строение

1. Имеют побеги с придаточными

корнями.

2. Выделяется два типа побегов: горизонтальные стелющиеся

и множественные вертикальные со спороносными

колосками.

3. Листья относительно мелкие.

4. Стебель густо покрыт листьями.

Жизненный цикл плауна булавовидного

1. Преобладает спорофит, в котором

внутри колосков развиваются спорангии со спорами. Происходит мейоз с

образованием спор.

2. Споры прорастают и дают бесцветный

обоеполый заросток (гаметофит).

3. Заросток живет под землей и

получает питание

от гифов гриба. Развитие идет чрезвычайно долго, в течение 15-20

лет. Именно поэтому плауны считаются редкими растениями и подлежат охране.

4. Заросток обоеполый: в

антеридиях митозом образуются сперматозоиды, в архегониях — яйцеклетки, на нем

при наличии воды идет оплодотворение. Некоторые плауновидные, например,

селягинелла, являются разноспоровыми растениями (имеют разнополые заростки).

5. Из зиготы митозом развивается

новый спорофит — взрослый плаун.

Отдел хвощевидные. Класс Хвощовые.

Род Хвощ. Вид Хвощ полевой.

Преобладают в умеренных широтах.

Предпочитают влажную почву, имеющую повышенную кислотность (на болотах, лугах).

Часто являются сорными травами, как, например, известный хвощ полевой, от

которого очень трудно избавиться.

Строение

1. Имеют ветвящиеся корневища с

придаточными почками.

2. Два типа надземных побегов — вегетативные зеленые

с чешуевидными листьями (летние побеги) и спороносные, не содержащие хлорофилла (весенние).

3. Листорасположение мутовчатое, листья

редуцированы до зубчиков,

сросшихся в каждом узелке в пленчатое кольцо.

4. Фотосинтез чаще идет в стебле, в

эпидерме которого накапливается кремнезем.

Цикл развития хвоща полевого

1.Преобладающей жизненной фазой является

спорофит.

2. Весной на корневище трогаются в

рост придаточные почки, из которых вырастают спороносные побеги бурого цвета (весенние

побеги), продуцирующие споры путём мейоза.

3. Из спор развиваются заростки, в

которых при наличии воды идет оплодотворение, образуется зигота.

4. На последнем этапе из зиготы путём

митоза вырастает спорофит — зеленый вегетативный (летний) побег.

Практикум

Задача

1. Какой

хромосомный набор характерен для листьев (вай) и заростка папоротника?

Объясните, из каких исходных клеток и в результате, какого деления образуются

эти клетки.

Ответ:

1.

В клетках листьев папоротника диплоидный набор хромосом (2n), так они, как и

всё растение, развиваются из зиготы с диплоидным набором хромосом (2n) путём

митоза.

2.

В клетках заростка гаплоидный набор хромосом (n), так как заросток образуется

из гаплоидной споры (n) путём митоза.

Задача

2.

Какой

хромосомный набор характерен для заростка и зародыша растения плауна?

Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления образуются

клетки заростка и зародыша плауна.

Ответ:

1.Клетки

заростка будут гаплоидны (n), они образовались в результате митоза

при прорастании споры.

2.Клетки

зародыша – диплоидны (2n), зародыш

развивается в результате митоза из зиготы.

Задача

3. Установите

соответствие между характеристиками жизненных циклов и группами растений: к

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из

второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ ГРУППЫ РАСТЕНИЙ

А)

преобладание спорофита в жизненном цикле 1) Мхи

Б)

образование спор в

коробочке 2)

Папоротники

В)

наличие заростка в жизненном цикле

Г)

гаплоидный набор хромосом в соматических

клетках взрослого растения

Д)

расположение спорангиев на листьях-вайях

Ответ:

21212

Задача

4. Установите

соответствие между процессами в жизненных циклах и отделами растений: к каждой

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго

столбца.

ПРОЦЕССЫ

В ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛАХ ОТДЕЛЫ РАСТЕНИЙ

А)

образование коробочки на

ножках 1) Моховидные

Б)

развитие взрослых растений-гаметофитов 2)

Папоротниковидные

В)

развитие взрослого растения из зиготы

Г)

образование заростка

Д)

образование спорангиев на листьях

Е)

формирование протонемы

Ответ:

112221

Задача

5.

Какой хромосомный набор (n)

характерен для клеток листьев и коробочки на ножке (спорогона) у мха кукушкина

льна? Объясните, в результате какого деления и из каких исходных клеток

образуются эти органы.

Ответ:

1)

в

листьях мха гаплоидный набор хромосом – n;

2)

листья

взрослого растения мха развиваются их гаплоидной споры (протонемы) митозом;

3)

в

коробочке на ножке (спорогоне) диплоидный набор хромосом – 2 n;

4)

коробочка

на ножке (спорогон) развивается из диплоидной зиготы (оплодотворённой

яйцеклетки), которая делится путём митоза.

Задача

6.

Ответ: 211211

Задача

8.

Какой хромосомный набор характерен для клеток заростка и клеток корневища

щитовника мужского? Объясните, из каких клеток и в результате какого деления

образуются эти клетки.

Ответ:

1)

клетки

заростка папоротника имеют n (гаплоидный) набор хромосом;

2)

заросток

– гаметофит, развивается из гаплоидной споры в результате деления митозом;

3)

клетки

корневища папоротника имеют 2n (диплоидный) набор хромосом;

4)

корневище

(как и всё взрослое растение) развивается из диплоидной зиготы (клеток

зародыша) в результате деления митозом.

Задача

9. Какой

набор хромосом характерен для клеток спороносных колосков (стробилов) и

заростка плауна? Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого

деления они образуются?

Ответ:

1) в клетках

спороносных колосков диплоидный набор хромосом – 2n;

2) спороносные

колоски развиваются из зиготы в результате митоза (в результате деления клеток

взрослого растения митозом);

3) в клетках заростка

гаплоидный набор хромосом – n;

4) заросток

развивается из споры в результате митоза.

Жизненный

цикл голосеменных растений (сосна).

Условия

размножения

1.

У

споровых (Мхи, Папоротники, Хвощи, Плауны) сперматозоиды подвижны, для

оплодотворения споровым растениям нужна вода. Размножаются спорами – одноклеточные

образования без запаса питательных веществ.

2.У семенных

(Голосеменные, Покрытосеменные) спермии неподвижны, для оплодотворения

семенным растениям вода не нужна. Размножаются семенами – многоклеточные

образования с запасом питательных веществ. В их цикле развития преобладает

спорофит. Гаметофит редуцирован до предела – имеет микроскопические размеры и развивается

внутри спорофита в спорангиях. Женский гаметофит – зародышевый мешок, мужской –

пыльцевое зерно.

Голосеменные

растения

Жизненные

формы: деревья и кустарники.

Игольчатые

листья (хвоя) покрыты жёсткой кутикулой, устьица погружены в ткань (уменьшение

транспирации – испарения воды через листья). Могут расти на песчаных почвах. Имеют

стержневую корневую систему. В стебле есть смоляные каналы.

Классы:

1.

Гинговые.

Гинга двулопастный.

2.

Гнетовые.

Эфедра, Вельвичия.

3.

Хвойные.

Семейства: сем. Кипарисовые –Кипарис, Можжевельник; сем. Тисовые –Тис ягодный;

сем. Хвойные – Сосна, Ель, Пихта, Лиственница.

Голосеменные размножаются семенами, семя лежит открыто на чешуе шишки, не имеют

цветков и плодов. Шишка не плод, а видоизменённый побег(ось, несущая

много чешуек). Эндосперм семени гаплоидный (n), опыление только

ветром, семена развиваются из семяпочек, лежащих открыто (голо) на чешуйках

шишек.

Листостебельное растение голосеменных растений – это спорофит (2n),

на котором развиваются женские и мужские шишки (2n). Это разноспоровые растения, у них мужские и женские

споры развиваются на разных шишках.

Жизненный цикл голосеменных

растений (сосна)

Весной

на спорофите образуются шишки:

1)

зеленовато-жёлтые мужские шишки, в них образуется пыльца (каждая пылинка имеет

две воздушные камеры).

2)

Красновато-коричневые женские шишки, в них образуются семязачатки (по два

семязачатка на одной чешуе), а после оплодотворения семена. Развитие

семязачатка происходит медленно, обычно больше года

На внутренней стороне каждой семенной чешуи женских шишек располагаются два

семязачатка – это мегаспорангии (макроспорангии) (2n), в них путём мейоза

образуются 4 мегаспоры (макроспоры) (n), 3 из них погибают, а из одной оставшейся

– развивается женский гаметофит – эндосперм (n) с двумя архегониями (n). В каждой

архегонии образуется митозом по 1 яйцеклетке (n), одна погибает.

На нижней стороне чешуек мужских шишек располагаются по два пыльцевых мешка –

микроспорангии (2n), в которых путём мейоза образуются микроспоры (n), из них

развиваются мужские гаметофиты – пыльцевые зёрна (n), состоящие из двух

гаплоидных клеток (вегетативной и генеративной) и двух воздушных камер.

Пыльцевые зёрна (n) (пыльца) ветром переносятся на женские шишки, где митозом

из генеративной клетки (n) образуются 2 спермия (n), а из вегетативной (n) –

пыльцевая трубка (n), врастающая внутрь семязачатка и доставляющая спермии (n)

к яйцеклетке (n). Один спермий погибает, а второй участвует в оплодотворении,

образуется зигота (2n), из которой митозом формируется зародыш растения (2n).

В результате из семязачатка формируется семя, покрытое кожурой, содержащее

внутри зародыш (2n) и эндосперм (n).

Схема.

Жизненный

цикл голосеменных растений (сосна)

Практикум

Задача

1. Какой

хромосомный набор характерен для клеток пыльцевого зерна и спермиев сосны?

Объясните, из каких исходных клеток и в результате, какого деления образуются

эти клетки.

Ответ:

1.

В клетках пыльцевого зерна гаплоидный набор хромосом (n), так как оно

образуется из гаплоидной микроспоры (n) путём митоза.

2.

В спермиях гаплоидный набор хромосом (n), так как они образуются из

генеративной клетки пыльцевого зерна с гаплоидным набором хромосом (n) путём

митоза.

Задача

2. Какой

хромосомный набор характерен для мегаспоры и клеток эндосперма сосны?

Объясните, из каких исходных клеток и в результате, какого деления образуются

эти клетки.

Ответ:

1.

В мегаспорах гаплоидный набор хромосом (n), так как они образуются из клеток

семязачатка (мегаспорангия) с диплоидным набором хромосом (2n) путём мейоза.

2.

В клетках эндосперма гаплоидный набор хромосом (n), так как эндосперм

формируется из гаплоидных мегаспор (n) путём митоза.

Задача 3. Какой

хромосомный набор характерен для клеток мякоти иголок и спермиев сосны?

Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления образуются

эти клетки.

Ответ:

1.Мякоть

иголок сосны диплоидна (2n), она

образуется в результате митоза при прорастании и росте семени сосны (2n).

2.Спермии сосны – это гаметы (n), образуются путём митоза из гаметофита,

который образовался из микроспор (n).

Задача 4.

Ответ:

212121

Задача

5. Определите

число хромосом (n) и число

молекул ДНК (с) при формировании пыльцевого зерна сосны перед началом деления

материнской клетки микроспор и в каждой клетке тетрады микроспор. Ответ

обоснуйте.

Ответ:

1)

Число

хромосом перед началом деления материнской клетки микроспор – 2n, число

молекул ДНК – 4c;

2)

Это

наблюдается потому, что клетка относится к спорофиту (диплоидна), а число

молекул ДНК перед делением удваивается;

3)

Число

хромосом в каждой клетке тетрады микроспор – n, число молекул

ДНК – с;

4)

Это

наблюдается потому, что тетрада микроспор образуется из диплоидной материнской

клетки микроспор в результате мейоза.

Задача

6. Какой

хромосомный набор характерен для вегетативной, генеративной клеток и спермиев

пыльцевого зерна цветкового растения? объясните, из каких исходных клеток и в результате

какого деления образуются эти клетки.

Ответ:

1)

Набор

хромосом вегетативной и генеративной клеток – n;

2)

Вегетативная

и генеративная клетки пыльцевого зерна образуются путём митоза из гаплоидной

микроспоры (мужские споры);

3)

Хромосомный

набор спермиев – n;

4)

Спермии

образуются из генеративной клетки пыльцевого зерна путём митоза.

Жизненный

цикл покрытосеменных растений

Жизненные формы: деревья, кустарники, травы. Покрытосеменные растения образуют

цветки и плоды, размножаются семенами. Опыление ветром, насекомыми, животными.

Двойное оплодотворение. Появление семени – крупный ароморфоз. Семя содержит

многоклеточный зародыш, питательные вещества, мощные оболочки. Семя находится

внутри плода и защищено.

Спорофит (2n) – это листостебельное растение. Гаметофит спрятан внутри

спорофита, он редуцирован до предела, имеет микроскопические размеры. Где

спрятан гаметофит? Покрытосеменные (цветковые) растения в процессе развития

приобрели важный ароморфоз – цветок (видоизменённый побег), орган семенного

размножения. Главные части цветка: тычинки и пестики. В них будут формироваться

мужские и женские гаметофиты.

Мужской гаметофит. Тычинки состоят из пыльников и из тычиночной нити. В пыльнике

(пыльцевом мешке или микроспорангии -2n), расположенном на тычинке, путём

мейоза созревают половые клетки – пыльцевые зёрна (микроспоры — n). Из них

развивается мужской гаметофит. Зрелый гаметофит – это пыльцевое зерно (пылинка).

Гаметофит состоит из двух гаплоидных клеток (вегетативной и генеративной).

Генеративная разделится путём митоза и превратится в два спермия. Вегетативная

будет делиться митозом и образует пыльцевую трубку, по которой спермии попадут

в завязь пестика.

Женский гаметофит. Он образуется в пестике. В нём есть три части:

завязь, столбик и рыльце. В завязи пестиков цветка находятся семязачатки –

мегаспорангии (2n). Сколько семязачатков в завязи пестика, столько и будет

семян. Одна из клеток семязачатка дважды делится мейозом и образуются четыре

мегаспоры (n). Три из них — погибают, а из оставшейся (мегаспоры), которая трижды

делится митозом, развивается женский гаметофит (зародышевый мешок) из 8 гаплоидных

клеток (n). Четыре клетки располагаются на одном полюсе (антиподы), а четыре

другие на противоположном полюсе (синергиды). Затем от каждого полюса в центр

зародышевого мешка мигрируют по одной клетке, сливаясь, они образуют центральную

диплоидную клетку зародышевого мешка(2n). Одна из трёх гаплоидных клеток,

расположенных у пыльцевхода, является крупной яйцеклеткой, две другие –

вспомогательные клетки — спутницы (синергиды). Формируется зрелый женский

гаметофит – зародышевый мешок.

Когда

сформируются мужской и женский гаметофиты происходит перенос пыльцы на рыльце

пестика. После опыления из генеративной клетки (n) образуются 2 спермия (n), а

из вегетативной (n) – пыльцевая трубка (n), врастающая внутрь семязачатка и доставляющая

спермии (n) к яйцеклетке (n) и центральной клетке (2n) . Один спермий (n)

сливается с яйцеклеткой (n) и образуется зигота (2n), из которой митозом

формируется зародыш растения (2n). Второй спермий (n) сливается центральной

клеткой (2n) с образованием триплоидного эндосперма (3n) – запасное питательное

вещество семени.

Процесс

Слияния яйцеклетки и сперматозоида, в результате чего

образуется зигота – зародышевая клетка или первая клетка нового

организма, называется оплодотворением.

Такое

оплодотворение у покрытосеменных растений называется двойным.

Из

покровов семязачатка образуется семенная кожура. В целом из семязачатка

формируется семя, покрытое кожурой и содержащее внутри зародыш

(2n) и эндосперм триплоидный (3n). К стенкам завязи будет притекать вода,

питательные вещества (сахара) — образуется плод.

Покрытосеменное

растение в целом, в том числе и цветок, плод, семена – это спорофит. Гаметофит

– это пыльцевые зёрна (n) и

зародышевый мешок (n).

Практикум

Задача

1. Какой

хромосомный набор характерен для микроспоры, которая образуется в пыльнике, и

клеток эндосперма семени цветкового растения? Объясните, из каких исходных

клеток и как они образуются.

Ответ:

1.

В микроспорах гаплоидный набор хромосом (n), так как они образуются из клеток

микроспорангиев с диплоидным набором хромосом (2n) путём мейоза.

2.

В клетках эндосперма триплоидный набор хромосом (3n), так как эндосперм

образуется при слиянии гаплоидного спермия (n) с диплоидной центральной клеткой

(2n).

Задача 2. Установите

соответствие между примерами клеток и их наборами хромосом: к каждой позиции, данной

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ

КЛЕТОК НАБОРЫ

ХРОМОСОМ

А) спермии

покрытосеменных 1)

гаплоидный

Б) клетки

заростка папоротника

2) диплоидный

В) клетки спорофита

мхов

Г) споры хвощей

Д) бластомеры

ланцетника

Е) клетки

энтодермы гаструлы гидры

Ответ:

112122

Задача

3. Выберите

три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они

указаны.

В

процессе размножения и развития покрытосеменных растений происходит

1)

Формирование

заростка с ризоидами

2)

Формирование

пыльцы

3)

Образование

семязачатка в завязи пестика

4)

Двойное

оплодотворение

5)

Расселение

с помощью спор

6)

Формирование

гаплоидного эндосперма

Ответ:

234

Задача 4. Установите

последовательность процессов, происходящих при размножении цветковых растений.

Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) Формирование

зиготы и эндосперма

2) Проникновение

спермиев в семязачаток

3) Перенос пыльцы на

рыльце пестика

4) Слияние спермиев с

ядрами зародышевого мешка

5) Формирование

пыльцевой трубки

Ответ: 35241

Задача 5.

Установите соответствие между признаками и отделами растений: к каждой позиции,

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИЗНАКИ

ОТДЕЛЫ РАСТЕНИЙ

А) развитие

заростка

1) Цветковые

Б) редукция

гаметофита до нескольких клеток 2)

Папоротниковидные

В) расселение

спорами

Г) оплодотворение

при наличии воды

Д) осуществление

опыления и оплодотворения

Е) развитие

зародышевого мешка в семязачатке

Ответ: 212211

Общие

выводы

В процессе эволюции растений происходила постепенная редукция гаметофита и

развитие спорофита.

Чередование поколений – это закономерная смена бесполого и полового поколения.

На бесполом поколении, которое называется спорофитом (2n), образуются путём

мейоза гаплоидные споры (n). Они прорастают в гаплоидный гаметофит. На

гаметофите образуются гаметангии, в которых формируются гаметы (n) путём

митоза. Когда гаплоидные гаметы сливаются, происходит оплодотворение и в зиготе

восстанавливается диплоидный набор хромосом. Из диплоидной зиготы вырастает

диплоидный спорофит.

Значение

чередования поколений.

Выгоден для

растений:

1. Преимущество

бесполого размножения – простота, быстрота и эффективность. Можно быстро

увеличить количество особей.

2. Преимущество

полого размножения – происходит объединение генетического материала двух

особей, перекомбинация признаков. Позволяет увеличить генетическое разнообразие

и усилить приспособленность организмов к окружающей среде.

Список использованных

источников

ЕГЭ Биология: Типовые

экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под ред. В.С. Рохлова (задания и

ответы). – М.: Издательство «Национальное образование», 2021. – 368 с.: ил. –

(ЕГЭ. ФИПИ – школе).

ЕГЭ 2021. Биология: Сборник

заданий: 600 заданий с ответами/ Г.И. Лернер, — Москва: Эксмо. 2020. – 256 с. –

(ЕГЭ. Сборник заданий).

ЕГЭ 2021. Биология:

Тренировочные варианты. 20 вариантов/ Г.И. Лернер, — Москва: Эксмо. 2020. – 280

с. – (ЕГЭ. Тренировочные варианты).

https://urok.1sept.ru/articles/652893 — Решение задач ЕГЭ по жизненному циклу растений

https://vk.com/idbiorepetitor — Катерина Лукомская (Егэ-Огэ-Биология)

https://vk.com/bio_darvin

— Вебиум Биология 2020

https://vk.com/bubo_bio

— Готовим к ЕГЭ по биологии онлайн. Биология с

Линой

https://vk.com/concentrate_27bio — КОНЦЕНТРАТ ПО 27 ЗАДАНИЮ ЕГЭ | Биология с Линой

https://vk.com/zhanna239

Жанна Фрейд

https://www.youtube.com/channel/UCu3dnuQf7OP2jw7Fld6qsXw/videos

— краб-канал Жанны Фрейд

https://www.youtube.com/channel/UCW5E1IyPfdF6c2Vz4yu0uXA

— ЕГЭ 2021. БИОЛОГИЯ ОТ СЕРДЦА

https://www.youtube.com/channel/UCQJlbjd2TOANxns0XVP380g

— Bubo Unicus: ЕГЭ БИОЛОГИЯ С

ЛИНОЙ КЛЕВЕР

https://www.youtube.com/channel/UC-sOFt9AYTUaz7mFYCex9Bw

— ЕГЭ БИОЛОГИЯ / Даниил Дарвин /

Вебиум

https://www.youtube.com/channel/UCxPzpxcfMmyo3FEy_dsXybA

— Екатерина Лукомская — ЕГЭ

БИОЛОГИЯ

http://biologyonline.ru/index.php/2-uncategorised/55-zhiznennye-tsikly-rastenij-teoreticheskie-voprosy-chast-2

-Биология ЕГЭ

https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/protcessy-zhiznedeiatelnosti-rastenii-14968/razmnozhenie-rastenii-13861/re-ed6044be-f890-444f-80b2-aba2b90b8288

-ЯКЛАСС

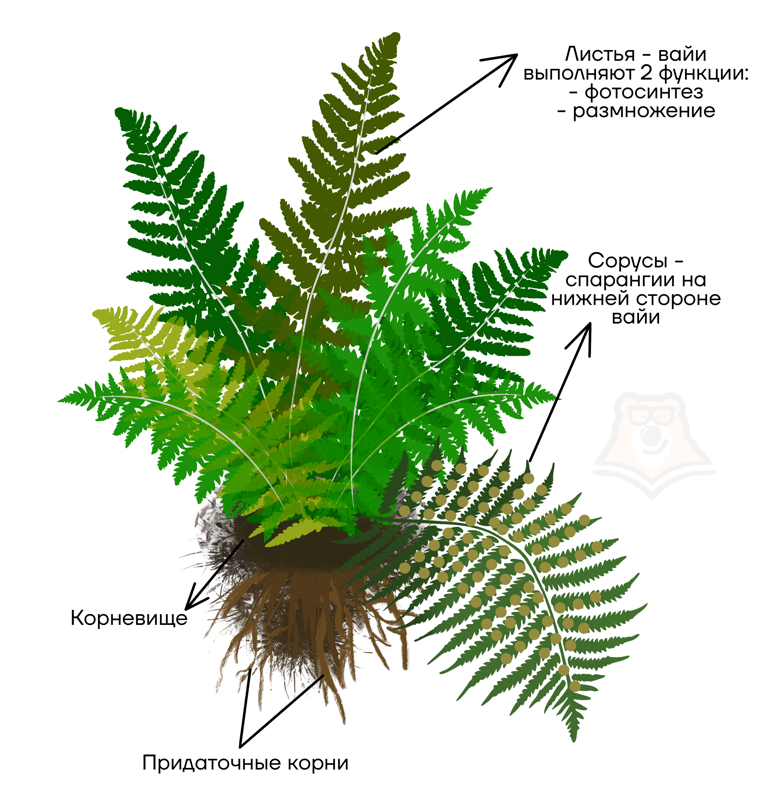

Папоротникообразные – более развитые споровые растения по сравнению со мхами. Папоротники широко распространены во влажных тропических лесах, где до сих пор встречаются их древовидные формы.

Как и мхи, папоротники чувствительны к наличию влаги в окружающей среде, так как от нее зависит их размножение и распространение.

Строение папоротников отличает их от мхов:

1. У папоротников гораздо лучше выражены ткани, в том числе и проводящая;

2. Появляются корни (придаточные), листья и стебель имеют большее развитие;

3. Молодые листья имеют завитое строение, поэтому их иногда называют «улитками».

Лист папоротников имеет особое строение и называется «вайя».

На обратной стороне листа расположены сорусы – скопления спорангиев, в которых находятся споры.

Сорусы

Спорофит = взрослое растение

Гаметофит = заросток

Важно! В жизненном цикле папоротников преобладает спорофит.

— После созревания из сорусов на обратной стороне листа высыпаются споры и ветром переносятся на большие расстояния. Спора попадает в воду и из нее вырастает гаметофит, заросток, похожий на зеленый сердцевидный лист.

— Заросток живет недолго, на нем образуются гаметы (половые клетки), в воде они сливаются в зиготу и формируется новое растение – спорофит. Это и будет будущий большой папоротник, на котором тоже, в свою очередь, будут образовываться споры.

Жизненный цикл папоротника

Экология папоротниковидных

Папоротники, как и мхи, способны существовать в основном только во влажной среде обитания, это ограничивает их распространение по земному шару. Однако число видов этих растений достаточно велико.

Папоротники являются важными компонентами многих растительных сообществ, особенно в тропических и субтропических лесах.

Человек использует папоротники в различных сферах:

— Некоторые папоротники выращиваются в декоративных целях

— Некоторые употребляются в пищу

— Из отдельных видов получают экстракты лекарственных веществ.

Папоротники – наиболее древняя группа высших споровых растений, в который входят как современные папоротники, так и одни из древнейших высших споровых растений, появившихся около 400 млн. лет назад в девонском периоде палеозойской эры. В настоящее время их насчитывается около 300 родов и более 10 000 видов. Встречаются в различных экологических условиях. В умеренных зонах это травянистые растения, многолетние корневищные травы, наиболее распространенные во влажных лесах; некоторые растут на заболоченных местах и в водоемах, их листья отмирают на зиму. Во влажных тропических лесах встречаются древовидные папоротники с колоноподобным стволом высотой до 20 метров. На верхушке ствола находится крона из больших перистых вечнозеленых листьев.

Строение папоротников

Большинство папоротников имеет стебель лежащий, подземный или надземный. Корни и стебель состоят из хорошо дифференцированных тканей. Размеры и форма листьев у разных видов неодинаковы, но у большинства они большие, растут верхушкой, выводковые почки закладываются в мезофилле листа. Листья папоротниковидных – это гомологи стебля (кладодии), их называют вайями. Значительная часть надземных форм папоротников имеет два типа листьев – стерильные и спороносные (диморфизм листьев). В течение сухого сезона развиваются только спороносные листья. Эта форма диморфизма способствует распространению спор: спорангии возвышаются над окружающими листьями и подвергаются действию сухого воздуха и ветра. У древовидных папоротников обычно не бывает подобного диморфизма. Листок у них является одновременно и фотосинтезирующим, и спороносным органом.

Господствующей фазой в жизненном цикле папоротниковидных является спорофит. Почти у всех папоротников спорофит многолетний и лишь у немногих (у видов рода цератоптерис) – однолетний (он ежегодно отмирает, оставляя специальные спорофитные почки, дающие начало новым спорофитам). Спорофит папоротника имеет довольно сложное строение. От корневища вертикально вверх отходят листья, вниз – придаточные корни (первичный корень быстро отмирает). Часто на корнях образуются выводковые почки, обеспечивающие вегетативное размножение растений.

Размножение папоротников

Папоротники чередуют половое и бесполое размножение. Преобладает фаза спорофита.

Спорофит

Спорофит – диплоидная (2n) многоклеточная фаза в жизненном цикле растений и водорослей, развивающаяся из оплодотворенной яйцеклетки, или зиготы и производящая споры. На спорофите в специальных органах — спорангиях — в результате мейоза развиваются гаплоидные споры (1n). У цветковых растений, голосеменных и сосудистых споровых (плауны, хвощи и папоротники) спорофит значительно крупнее гаметофита. Собственно, все, что мы обычно называем растением, и есть его спорофит.

Гаметофит

Гаметофит — гаплоидная (n) многоклеточная фаза в жизненном цикле растений, развивающаяся из спор и производящая половые клетки, или гаметы.

Развивается из гаплоидных спор. На гаметофите в специальных органах гаметангиях развиваются половые клетки, или гаметы. Гаметангии, производящие мужские гаметы, называются антеридии, а гаметангии, производящие женские гаметы — архегонии. Из оплодотворенной яйцеклетки, или зиготы развивается диплоидный спорофит, который первое время зависит от гаметофита.

Спорангии находятся на нижней стороне листа, собраны кучками (так называемые сорусы). Сверху сорусы прикрыты покрывальцем. Споры рассеиваются при разрыве стенки спорангия. Число спор на одном растении достигает десятков, сотен миллионов, иногда миллиардов.

На влажной почве споры прорастают в маленькую зеленую сердцеобразную пластинку. Это заросток (гаметофит) прикрепляется к почве ризоидами. Заросток обоеполый (изредка однополый – у водных папоротников), на нем образуются антеридии и архегонии. Оплодотворение происходит в водной среде (во время росы, дождя или под водой – у водных папоротников). Из оплодотворенной яйцеклетки формируется зародыш спорофита, состоящий из гаустории – ножки, которой он врастает в ткани заростка и потребляет из него питательные вещества, зародышевого корешка, почки, первого листа зародыша – “семядоли”. Таким образом, гаметофит папоротников приспособлен к обитанию в условиях увлажнения, а спорофит – типичное сухопутное растение.

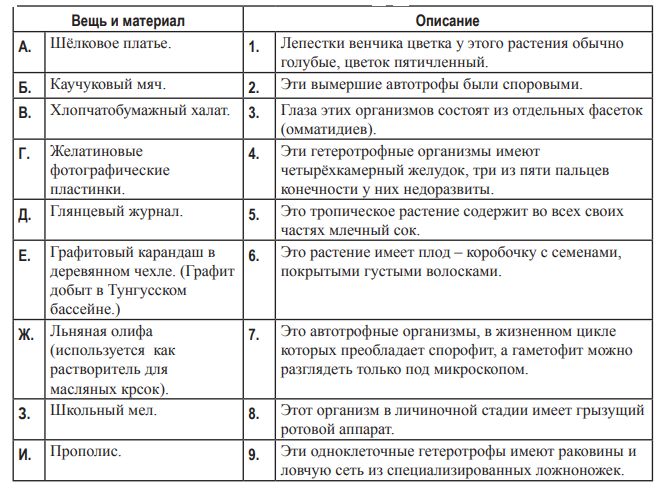

Задание ollbio02920162017

Перед вами список вещей из определенных материалов, в состав которых либо входят сами живые организмы и их части, либо продукт приготовлен при помощи живых организмов (обозначены буквами). Во втором столбце даны зашифрованные описания этих живых организмов (обозначены цифрами).

- Описания каких организмов даны цифрами? Как их используют при приготовлении материалов? Одному организму могут соответствовать несколько описаний!

- Установите соответствие между пунктами первого и второго столбца. Обратите внимание на то, что одной вещи может соответствовать несколько организмов и наоборот.

Организмы, которые могут случайно попасть в материал, не указывайте!

При выполнении задания важно сразу соотнести живые объекты, из которых приготовляют определенные вещи и материалы, и их зашифрованные описания.

1. Лепестки венчика цветка у этого растения обычно голубые, цветок пятичленный. Из всех представленных материалов только льняная олифа приготовляется из семян льна – растения с голубыми цветками. Правильный ответ – Лён. Соответствие: 1 – Ж.

2. Эти вымершие автотрофы были споровыми. Из всех предметов и материалов только мел и графит могут быть продуктом, полученным из вымерших организмов. Из них только графит определённого происхождения является продуктом метаморфизации остатков фотосинтезирующих споровых организмов: папоротников, хвощей и плаунов. Соответствие: 2 – Е.

3. Глаза этих организмов состоят из отдельных фасеток (омматидиев). Этот признак характерен для насекомых. В левом столбце есть два материала, получаемых от насекомых: шёлк и проволис. Таким образом, в описании зашифрованы тутовый шелкопряд и пчела. Соответствие: 3 – А, И.

4. Эти гетеротрофные организмы имеют четырёхкамерный желудок, три из пяти пальцев конечности у них недоразвиты. Строение сердце позволяет сказать, что это – либо птицы, либо млекопитающие. Четырёхкамерный желудок характерен для некоторых представителей Парнокопытных. Он состоит следующих отделов: рубца, сетки, книжки и сычуга. Строение конечностей также соответствует Парнокопытным. Наиболее вероятно, что дано описание коровы. Из соединительных тканей получают желатин, который используется для производства желатиновых фотографических пластинок. Соответствие: 4 – Г.

5. Это тропическое растение содержит во всех своих частях млечный сок. Из млечного сока получают натуральный каучук. Поэтому может быть зашифровано самое распространённое каучуконосное растение – гевея бразильская. Правильным может быть также ответ фикус эластичный [его используют как каучуконос в Индии]. Соответствие: 5 – Б.

6. Это растение имеет плод – коробочку с семенами, покрытыми густыми волосками. Таким троением обладает коробочка хлопчатника, а волоски, развивающиеся на семенах, используют для производства хлопачтобумажной ткани. Соответствие: 6 – В.

7. Это автотрофные организмы, в жизненном цикле которых преобладает спорофит, а гаметофит можно разглядеть только под микроскопом. Под это описание подходит довольно большой спектр растений. Это Цветковые (Покрытосеменные) и Голосеменные растения. Перечислим цветковые расетния, участвующие в производстве материалов. Тутовое дерево (шелковица) – пища для тутового шелкопряда. Гевея бразильская –каучуконос. Хлопчатник – источник ваты и хлопчатобумажных тканей. Осина – источник мягкой древесины, удобной для отачивания карандашей. Лён – источник льнаяной олифы и льняных тканей. Тополь, берёза и другие деревья, дающие смолистые выделения – с них пчёлы собирают материал, который перерабатывается в прополис. Из Голосеменных ель используют в производстве бумаги. Соответствие: 7 – А, Б,В, Д, Е, Ж, И.

8. Этот организм в личиночной стадии имеет грызущий ротовой аппарат. Такой ротовой аппарат характерен для гусениц, который у имаго претерпевает сильный метаморфоз. У пчёл – грызуще-лижущий аппарат, сохраняющийся во взрослом состоянии. Таким образом, был зашифрован тутовый шелкопряд.

Соответствие: 8 – А.

9. Эти одноклеточные гетеротрофы имеют раковины и ловчую сеть из специализированных ложноножек. Речь идёт о фораминиферах, раковины которых образовали залежи мела. Соответствие: 9 – З.

pазбирался: Надежда | обсудить разбор | оценить

Задание EB1019D

Установите соответствие между признаками и отделами растений: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ПРИЗНАКИ | ОТДЕЛЫ РАСТЕНИЙ |

|

А) преобладание гаметофита в жизненном цикле Б) развитие протонемы из споры В) расположение спорангиев на нижней стороне листа Г) развитие спор в коробочке Д) наличие заростка в жизненном цикле Е) отсутствие корней |

1) Папоротниковидные 2) Моховидные |

Начнем с конца:

Корни отсутствуют у мхов.

Заросток – зеленая пластинка, присутствующая в онтогенезе папоротников.

Споры развиваются в коробочке у мхов, классический пример – коробочки кукушкиного льна.

Спорангии на нижней стороне листа (вай) – папоротники. Наверняка многие видели спорангии папоротников. Они выглядят как небольшие коричневые диски внизу листьев.

Протонема, или зеленая нить, – мхи.

Преобладание гаметофита – мхи. У папоротников преобладает спорофит.

Ответ: 221212

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB11087

Какие изменения произошли в размножении цветковых растений, по сравнению с папоротникообразными, в процессе эволюции?

- У покрытосеменных растений появился цветок — специализированный орган, приспособленный к половому размножению.

- Двойное оплодотворение, в результате которого образуется семя.

- Семена находятся в плодах, которые имеют разные приспособления к размножению.

Примечание В пункте 3) вернее указывать в плодах, которые имеют разные приспособления к расселению (распространению). Например, крылатки клена; яркий околоплодник вишни и т.д.

Ответ: см. решение

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB11745

Установите правильную последовательность стадий жизненного цикла папоротника начиная с зиготы.

- образование зиготы

- прорастание споры, образование заростка

- формирование половых клеток в заростке

- образование корневища из зиготы

- образование спор на листьях

- рост листьев из корневища

Начнем в это раз даже не с пункта «образование зиготы», а с того, что посмотрим на то, как в природе выглядит тот самый заросток:

Теперь можно делать.

| 1 |

Читаем варианты и видим: 4) образование корневища из зиготы

| 1 | 4 |

Затем 6) рост листьев из корневища

| 1 | 4 | 6 |

Осталось три варианта:

2) прорастание споры, образование заростка

3) формирование половых клеток в заростке

5) образование спор на листьях

Очевидно, что вариант 2) идет следом за вариантом 5), только потом образуются половые клетки.

| 1 | 4 | 6 | 5 | 2 |

3 |

Ответ: 146523

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB10713

Определите последовательность стадий развития папоротника, начиная с оплодотворения.

- развитие заростка

- оплодотворение

- развитие спорофита

- образование архегониев и антеридиев

- образование спорангиев

- прорастание споры

Начнем с того, что после оплодотворения образуется зигота, она диплоидна. Из нее должно что-то развиться, тоже диплоидное.

Наши варианты:

1) развитие заростка

3) развитие спорофита

4) образование архегониев и антеридиев

Диплоидный в перечне только спорофит

| 2 | 3 |

На спорофите развиваются спорангии, а из прорастающих спор должно опять же что-то вырасти.

| 2 | 3 | 5 | 6 |

Антеридии и архегонии — взрослые мужские и женские растения, поэтому выбираем заросток, ведь даже взрослым растениям нужно из чего-то вырасти.

| 2 | 3 | 5 | 6 | 1 |

4 |

Ответ: 235614

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB20522

Установите последовательность стадий жизненного цикла папоротника орляка, начиная с оплодотворения. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.

- оплодотворение

- развитие половых клеток

- развитие спорангиев на листьях

- развитие корневища

- развитие заростка

- развитие спор в спорангиях

Первое по условию – оплодотворение, на схеме это, соответственно, место, где яйцеклетки и сперматозоиды сливаются друг с другом, образуя зиготу.

| 1 |

Далее следует развитие спорофита из зародыша, развивается корневище

| 1 | 4 |

На вайях (листьях) развиваются спорангии.

| 1 | 4 | 3 |

В спорангиях развиваются споры.

| 1 | 4 | 3 | 6 |

Затем развивается заросток.

| 1 | 4 | 3 | 6 | 5 |

А из него – половые клетки.

| 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 |

Ответ: 143652

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB21617

Известно, что папоротник орляк — это споровое растение, с развитыми проводящими тканями, размножающееся как бесполым, так и половым путём. Выберите из приведённого ниже текста три утверждения, относящиеся к описанию перечисленных выше признаков организма.

(1) Среди папоротникообразных растений в настоящее время встречаются как травянистые, так и деревянистые растения. (2) В цикле развития преобладает спорофит — взрослое, наземное растение. (3) Гаметофит папоротника представлен маленьким заростком, на котором образуются гаметы. (4) В высоту папоротники могут достигать нескольких метров, не испытывая затруднений в поступлении воды к листьям (вайям). (5) Папоротники — наземные растения, широко распространённые в разных ярусах леса. (6) На нижней стороне вайи можно заметить коричневые образования — сорусы, содержащие споры.

Все указанные предложения описывают папоротник, но нам нужно выбрать те предложения, которые соответствуют выделенному утверждению: «споровое растение, с развитыми проводящими тканями, размножающееся как бесполым, так и половым путём».

Гаметофит папоротника представлен маленьким подземным заростком, на котором образуются гаметы — размножающееся половым путём. В высоту папоротники могут достигать нескольких метров, не испытывая затруднений в поступлении воды к листьям (вайям) — с развитыми проводящими тканями. На нижней стороне вайи можно заметить коричневые образования — сорусы, содержащие споры — споровое растение.

Ответ: 346

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB10106

Сходство мхов и папоротников проявляется в

- размножении спорами

- дифференциация на органы и ткани

- оплодотворении, которое происходит вне водной среды

- автотрофном способе питания

- перекрёстном опылении насекомыми

- преобладании среди них древесных форм

Общие признаки высших споровых растений.

- Наличие многоклеточных антеридиев (мужских органов полового размножения) и архегониев (женских органов полового размножения) и многоклеточных спорангиев (бесполое размножение).

- Чередование диплоидной (бесполое поколение — спорофит) и гаплоидной фаз (половое поколение — гаметофит) в жизненном цикле; у большинства организмов гаметофиты раздельнополые.

- Растения, имеют зародыш (признак, отличающий их от водорослей) и размножаются спорами.

- Дифференцированный спорофит (органы и ткани).

Ответ: 124

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB10103

Растения отдела Папоротниковидные характеризуются следующими признаками

- оплодотворение происходит в водной среде

- образуется обоеполый заросток

- орган размножения — цветок

- опыляются насекомыми

- не имеют корней

- на нижней стороне листьев образуются споры

Под цифрами 3, 4 — признаки цветковых, 5 — признак мхов.

Заросток обоеполый, служит для полового воспроизведения папоротника. В микроскоп можно увидеть, что верхняя сторона его гладкая, а на нижней имеются тончайшие волоски-ризоиды, служащие для прикрепления его к влажной почве. Между волосками попадаются маленькие полые бугорки (антеридии), содержащие в себе множество мельчайших сперматозоидов.

Ближе к сердцевидной выемке заростка на той же нижней стороне находятся удлиненные вздутия с канальцами, ведущими внутрь. На дне каждого такого бугорка (архегония) находится женская половая клетка — яйцеклетка, с которой происходит слияние одного из сперматозоидов.

Ответ: 126