Класс Сцифоидные объединяет морских организмов — медуз больших размеров, видов всего около 200. Свободноживущие виды.

Наиболее известные представители класса — аурелия, корнерот, цианея.

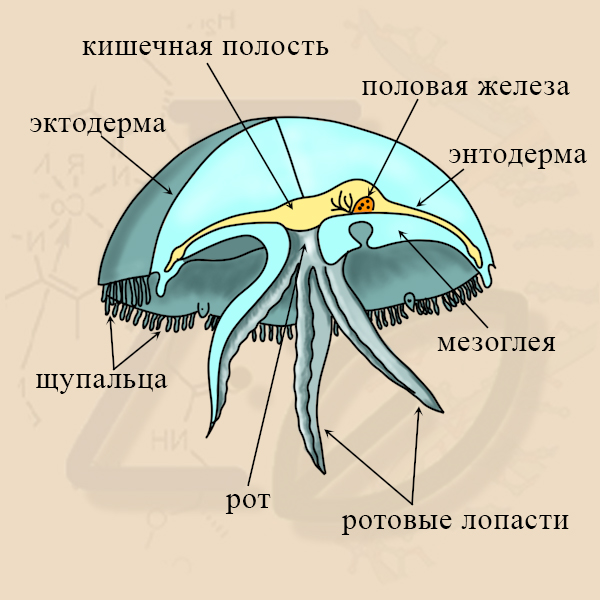

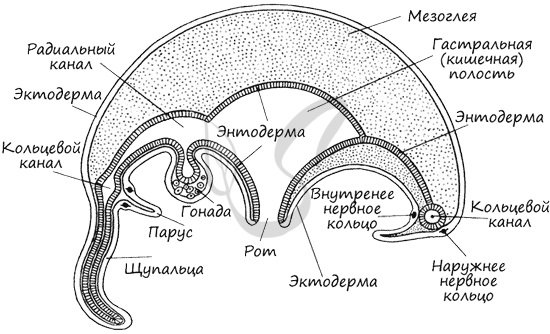

Тело напоминает по форме купол (зонтик), в основном представлено студенистой мезоглеей. Покрывают зонтик клетки эктодермы (эпидермис).

По краю «купола» вниз свисают тонкие щупальца,

усеянные стрекательными клетками, которые при соприкосновении с мелкими животными парализуют их.

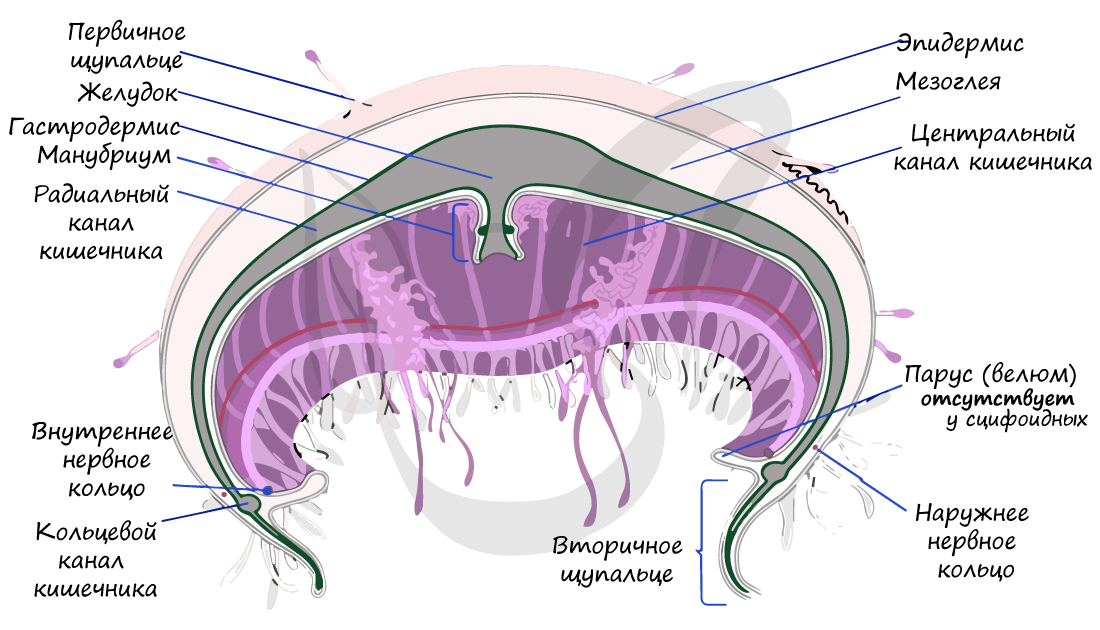

Парус (велюм) — лопасть, перпендикулярная телу медузы. Парус характерен только для гидроидных медуз, у сцифоидных медуз он отсутствует. Тем не менее, их общий план строения в целом сходен.

Парус играет важную роль при движении, помогая удерживать определенное положение тела.

На внутренней стороне зонтика имеется ротовой хоботок (манубирум) с 4 околоротовыми лопастями, которые принимают участие в процессе

питания.

Питаются в основном зоопланктоном. Отличаются от медуз класса гидроидные не только большими размерами, но и наличием сложно устроенной

пищеварительной системой. Щупальца подталкивают парализованную добычу к центру купола — в рот, оканчивающийся глоткой, желудочная полость (гастральная)

состоит из четырех раздельных камер.

Клетки энтодермы (гастродермис) выстилают гастральную полость и систему каналов. От гастральной полости на периферию отходят радиальные каналы.

Все радиальные каналы сообщаются между собой благодаря кольцевому каналу, лежащему

на краю зонтика. Теперь очевидно, что пищеварительная система устроена сложнее, чем у гидроидных, и представлена гастроваскулярной системой (системой каналов).

Очень важно глядя на картинки (срез) использовать пространственное воображение, рисовать 3D-модель прямо в своей голове. Перед вами организм с радиальной симметрией тела,

так что представьте кольцевой канал не просто «отверстием» как на этом рисунке, а замкнутой структурой действительно в виде кольца, который огибает всю медузу по краю

зонтика. Помните, что воображение — важнее знания!

Дыхание и выделение осуществляется всей поверхностью тела.

Нервная система устроена сложнее, чем у класса гидроидные. Кроме диффузной сети нервных клеток, по краю зонтика у основания ропалий расположены

скопления нервных клеток — нервные узлы (ганглии).

Ропалии — краевые тельца, расположены в вырезах по краю зонтика. В них заключены органы чувств: глазки и статоцисты (органы равновесия). Развитые органы

чувств — важная особенность свободноживущих форм, способствующая их эффективной адаптации к окружающей среде.

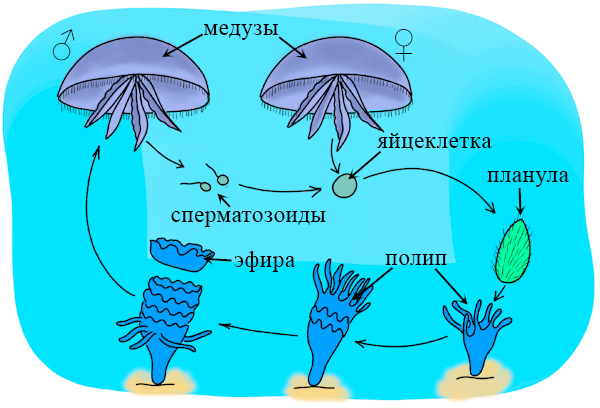

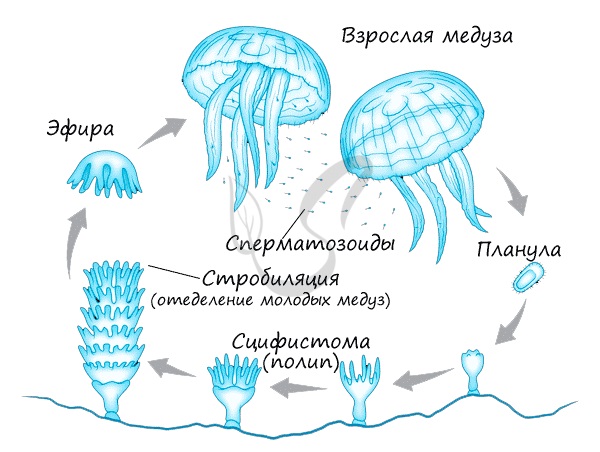

Медузы (половое поколение) раздельнополы. Половые железы (гонады) имеют вид четырех ярких фиолетовых колец, расположенных в центре купола. В половых железах происходит

созревание яйцеклеток и сперматозоидов.

Мужские особи через рот выбрасывают сперматозоиды в воду, откуда они достигают гонад женских особей, где

происходит оплодотворение — образуется зигота.

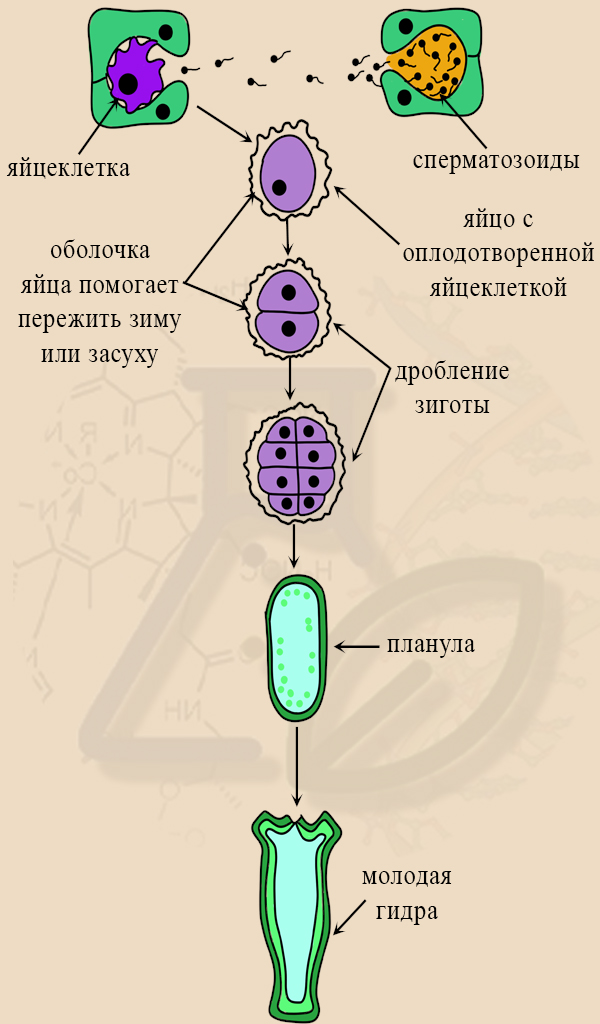

С течением времени зигота развивается в полностью сформированную, свободноживущую личинку — планулу,

которая покидает женскую особь и, плавая в толще воды, прикрепляются к подводному субстрату.

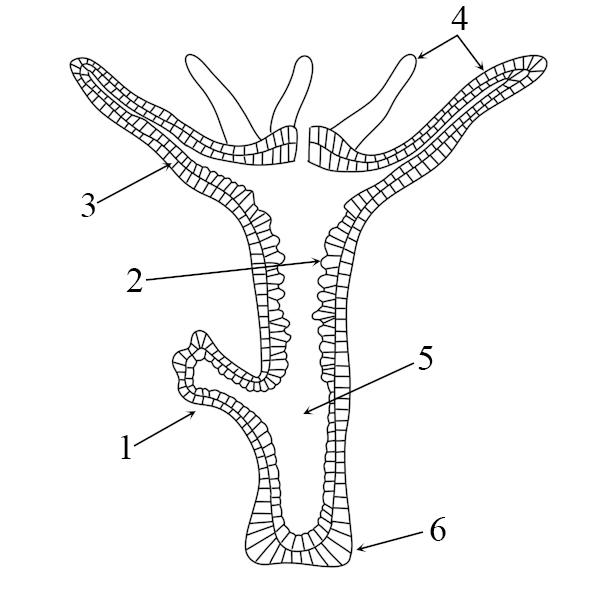

В месте прикрепления планулы начинает развиваться полип — сцифостома (от греч. skyphos — чаша, бокал и stoma — рот) — особь бесполого

поколения. По мере роста сцифостома происходит его поперечное деление (стробиляция): от сцифостома отпочковываются личинки медуз — эфиры,

которые развиваются во взрослые медузы (половое поколение). Цикл замыкается.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Задания

Версия для печати и копирования в MS Word

Тип 20 № 51566

Установите последовательность стадий в жизненном цикле сцифоидных медуз, начиная c яйца. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) ресничная личинка (планула)

2) медуза

3) яйцо

4) эфира

5) полип

Спрятать пояснение

Пояснение.

Последовательность стадий в жизненном цикле:

3) яйцо → 1) ресничная личинка (планула) → 5) полип → 4) эфира → 2) медуза.

Ответ: 31542.

Раздел кодификатора ФИПИ: 3.2 Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, 4.6 Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные животные

Спрятать пояснение

·

·

Сообщить об ошибке · Помощь

Скачать материал

|

К

|

Морские кишечнополостные (полипы и медузы) и их значение К К |

|

|

Тип Плоские черви. Общая характеристика типа. Плоские черви — это трехслойные Плоские Нервная Плоские |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Тип Круглые |

|

|

Тип |

|

|

Тип Моллюски Моллюски, или мягкотелые, — преимущественно Тело моллюсков не сегментировано и подразделяется, как Раковина представляет собой наружный твердый скелет. Пищеварительная система состоит из передней, средней и |

Скачать материал

- Сейчас обучается 27 человек из 18 регионов

- Сейчас обучается 72 человека из 37 регионов

Скрыть

-

Видеолекции для

профессионалов -

- Свидетельства для портфолио

- Вечный доступ за 120 рублей

- 2 700+ видеолекции для каждого

-

Хочу свидетельство

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 153 771 материал в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Материал подходит для УМК

Другие материалы

- 29.06.2018

- 1623

- 6

- 29.06.2018

- 2618

- 110

- 29.06.2018

- 1419

- 16

- 27.06.2018

- 4087

- 396

- 26.06.2018

- 1749

- 5

- 24.06.2018

- 320

- 0

- 24.06.2018

- 287

- 0

- 22.06.2018

- 956

- 1

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс повышения квалификации «Организация и руководство учебно-исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «ФГОС общего образования: формирование универсальных учебных действий на уроке биологии»

-

Курс повышения квалификации «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности»

-

Курс повышения квалификации «Методические аспекты реализации элективного курса «Антропология и этнопсихология» в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Государственная итоговая аттестация как средство проверки и оценки компетенций учащихся по биологии»

-

Курс повышения квалификации «Нанотехнологии и наноматериалы в биологии. Нанобиотехнологическая продукция»

-

Курс повышения квалификации «Основы биоэтических знаний и их место в структуре компетенций ФГОС»

-

Курс профессиональной переподготовки «Анатомия и физиология: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Гендерные особенности воспитания мальчиков и девочек в рамках образовательных организаций и семейного воспитания»

-

Курс профессиональной переподготовки «Биология и химия: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Составление и использование педагогических тестов при обучении биологии»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация и выполнение работ по производству продукции растениеводства»

Оставьте свой комментарий

Особенности класса сцифоидных

Кто такие кишечнополостные?

Кишечнополостные — это особый тип живых организмов, для которых характерно наличие трех слоев тела и которые являются прогрессивными многоклеточными особями.

Класс кишечнополостные или сцифоидные моллюски состоит из медуз. Основная среда их обитания — моря и океаны с соленой водой. Эти животные в водной среде передвигаются легко и свободно. Единственно исключение — сидячая медуза, для которой характерен малоподвижный образ жизни.

Сцифоидные медузы характеризуются:

- повсеместным обитанием. Они приспособлены к жизни в холодной и теплой воде, а также самостоятельно перемещаются, при этом, на большой скорости. Такой способ деятельности называют реактивным;

- внешним видом, по форме напоминающим зонтик или купол. Среди них есть достаточно большие виды, отдельные представители которых могут достигать в диаметре 2 метра. К примеру, Cyanea arctica;

- большим количеством щупалец, которые могут вырастать до 15 см в длину. На этих щупальцах находятся стрекательные клетки, содержащие особенные ядовитые вещества. Эти вещества дают возможность медузе не только активно охотиться, но и защищаться;

- последовательным чередованием поколений. Это приводит к тому, что медузы могут существовать в разных, а в некоторых случаях — противоположных в отношении строения фазах.

Специфика строения сцифоидных медуз

Внешнее строение и органы чувств

Рот медузы находится во внутренней части зонтика. Его углы переходят в ротовую полость. Функция этой области — захват пищи. Эти лопасти у корнеротых медуз, к примеру, формируют своеобразный фильтрующий аппарат, предназначенный для мелкого планктона.

Класс сцифоидные отличаются наличием желудка с четырьмя выростами — карманами, а также системой радиальных канальцев. С помощью них питательные вещества распространяются по всему организму. Пища, которая не переварилась, выбрасывается через рот. Пищевые возможности этих организмов сильно ограничены из-за отсутствия анального отверстия и дифференцированной пищеварительной системы.

Тело медузы — это два слоя клеток: энтодерма и эктодерма. Между двумя этими слоями находится мезоглея, которая напоминает желеобразную ткань, на 98% состоящую из воды. При высоких температурах и на открытом солнце медузы очень быстро гибнут. При этом, одна из особенностей сцифоидных — способность к регенерации.

Регенерация представляет собой способность живых организмов к восстановлению утраченных частей тела.

Благодаря переходу сцифоидных к активному образу жизни, их нервная система стала развиваться более активно. На краях зонтика находятся многочисленные нервные клетки, а рядом с ними — органы чувств, реагирующие на световые раздражители и помогающие сохранять равновесие.

По краю колокола расположены следующие органы чувств:

- светочувствительные глазки, отвечающие за зрение;

- статоцисты, отвечающие за равновесие.

Эти органы позволяют говорить о медузах как о высокоорганизованных животных.

Жизненный цикл сцифоидных медуз и размножение

Выделяют две фазы жизни сцифоидных медуз:

- Половая или медузная;

- Бесполая фаза или стадия полипа.

На каждой из этих стадий медуза представляет собой отдельный организм и отличается множеством оригинальных признаков. К примеру, для полипа не характерно активное движение, чего не скажешь о медузной стадии.

Сцифоидные медузы — это раздельнополые организмы. Формирование половых клеток происходит из энтодермы. Затем половые клетки зреют в карманах желудочной полости до оптимального состояния.

Транслирование гамет в воду происходит через ротовое отверстие. В результате слияния половых клеток и последующего их созревания, из оплодотворенного яйца выходит планула или личинка. Далее личинка опускается на дно и прикрепляется к нему — здесь и происходит постепенное ее превращение в бесполую фазу.

На стадии полипа или сцифостомы отличается донным образом жизни. Ее размножение происходит бесполым способом — почкованием: дочерняя особь отпачковывается от родительской. Через некоторое время сцифостома превращается в стробил — происходит укорочение щупалец и образование на теле поперечных перетяжек.

Этот процесс деления получил название стробиляции.

Так стробила является основой жизни молодых организмов — эфиров. В свою очередь эфиры превращаются во взрослых особей.

Особенности отдельных видов медуз

Сцифоидные медузы отличаются оригинальным образом жизни: несмотря на проживание стаями, они не передают друг другу никаких сигналов (даже если находятся очень близко). Средняя продолжительность жизни медуз — 2-3 года. Некоторые особи живут всего несколько месяцев. Довольно часто медузы — пища рыб и черепах.

Медузы не отличаются какой-либо декоративной привлекательностью, поэтому человеком они используются только в медицинских целях.

Медузы — хищные животные, которые питаются планктоном и мелкой рыбой. Стрекательные клетки здесь как раз выполняют функцию оружия: с их помощью медуза обездвиживает добычу. При этом, медузы могут выпускать яд даже не охотясь, случайно. Поэтому они довольно опасны для человека. При задевании их щупалец человек может обжечь кожу.

Наиболее распространенными медузами являются цианея, аурелия и корнерот.

Сцифоидные медузы — элемент цепи питания в мировом океане. Отдельные виды медуз используются в пищу.

Корнерот — крупнейший представитель медуз, которые могут достигать 40 см. благодаря своим размерам эта медуза становится укрытием для мелкой рыбы и неблагоприятных условий. В некоторых случаях с ростом мальки могут кусать медузу и даже ее съедать.

Сцифоидные медузы — отличные фильтраторы. Они прекрасно очищают воду от различных загрязнений.

Опасность медуз для человека состоит не только в яде и ожогах, но и последствиях в виде болевого шока. Если человек при этом находится на глубине, то шансы всплыть у него невелики. Яд в своем теле содержит даже мертвая медуза, поэтому во избежание аллергической реакции трогать медуз не стоит.

Тип Кишечнополостные

Материал по биологии

- Класс гидроидные

- Клетки гидры

- Таблица – клетки гидры

- Особенности жизнедеятельности гидры

- Другие представители класса Гидроидные

- Класс Медузы (сцифоидные медузы или сцифомедузы)

- Коралловые полипы

- Таблица — Сравнение классов кишечнополостных

- Что обязательно нужно знать для успешной сдачи ЕГЭ по биологии?

- Лучевая (радиальная) симметрия. Такой тип симметрии характерен для организмов, ведущих практически неподвижный образ жизни в водной среде. Полезные ресурсы и опасность могут возникнуть с любой стороны, поэтому животное, например, гидра должно быть «вооружено» по кругу.

- Кишечнополостные являются двухслойными животными, их тело состоит из эктодермы (снаружи), энтодермы (внутри) и мезоглеи (не путайте с мезодермой!) – студенистой неклеточной структурой.

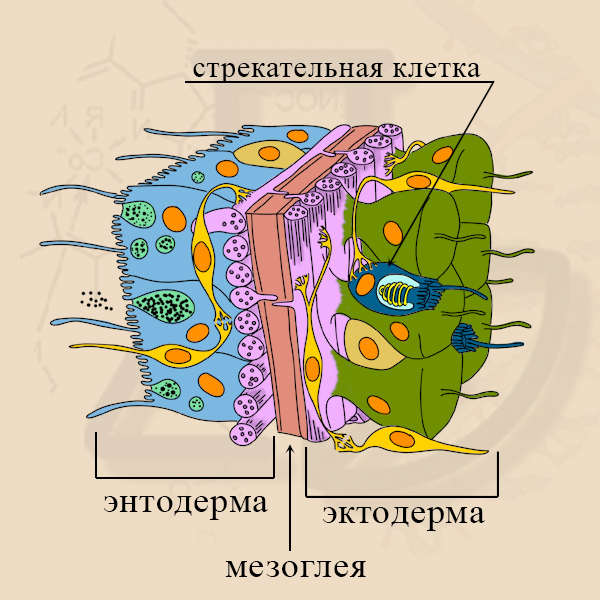

- У животных этого типа есть стрекательные клетки (книдоциты). Эти клетки предназначены для защиты и нападения. Из-за наличия стрекательных клеток тип Кишечнополостные называют Стрекающими (более современное название типа).

- Появляется нервная система сетчатого (диффузного типа). Нервные клетки соединяются отростками, образуя единую сеть, пронизывающую тело кишечнополостного животного. Такая нервная система считается примитивной, так как не содержит крупных скоплений нервных клеток – узлов (ганглиев).

- Появляется полостное пищеварение. Тело этих животных напоминает мешок. Окружающий пищеварительную (гастральную) полость, в которой происходит разрушение пищи.

- Морские животные, лишь немногие (Гидры) освоили пресные водоёмы.

- У многих кишечнополостных в развитии происходит смена полового и бесполого поколений (как у растений). Половое поколение представлено медузой, бесполое полипом. У тех кишечнополостных, что не имеют смены поколений, животные живут либо только в форме полипа, либо в форме медузы. Если животное живет только в форме полипа, то оно может размножаться как половым, так и бесполым путем. Если кишечнополостное животное живет только в форме медузы, то преимущественно происходит половое размножение, хоть и бесполое тоже возможно.

- Развитие у большинства непрямое. Из яйца образуется личинка планула. Эмбриональное развитие достигает стадии гаструлы.

Задание в формате ЕГЭ с ответом:

Какие характеристики являются общими для представителей типа кишечнополостные?

- Только половое размножение

- Стрекательные клетки

- Клетки образуют два слоя

- Нервная система сетчатого типа

- Исключительно морские животные

- Билатеральная симметрия

Класс гидроидные

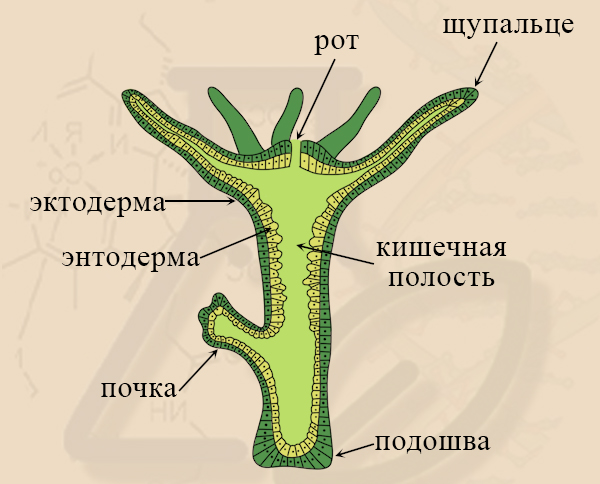

Этот класс обычно рассматривают на самом популярном представители – гидре пресноводной. На верхней стороне тела гидры расположен рот, на противоположенном – подошва, с помощью которой гидра закрепляется на подводных растениях.

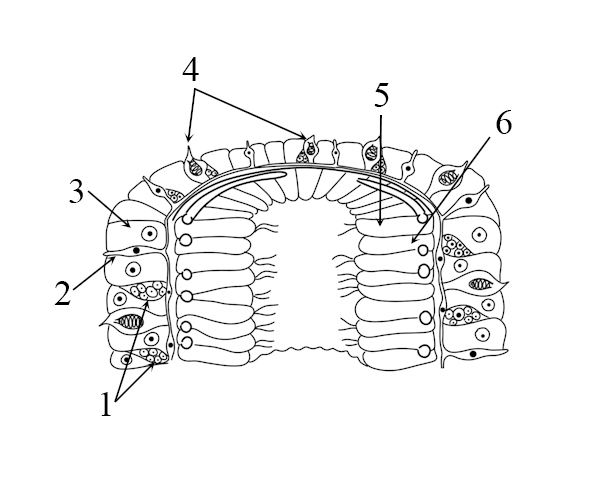

Клетки гидры

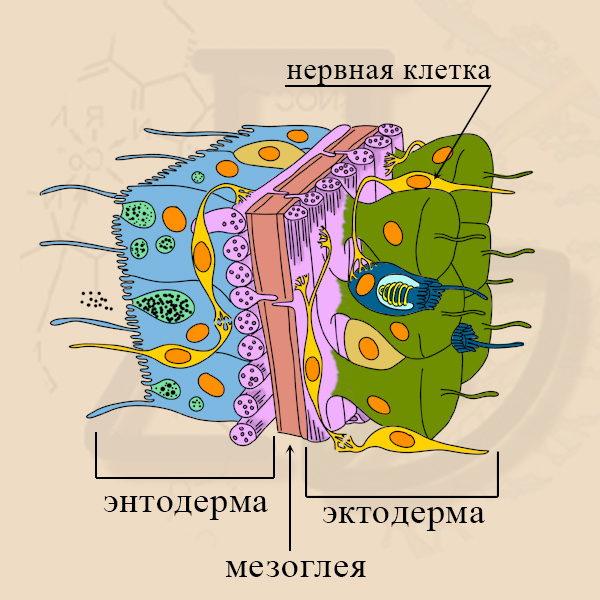

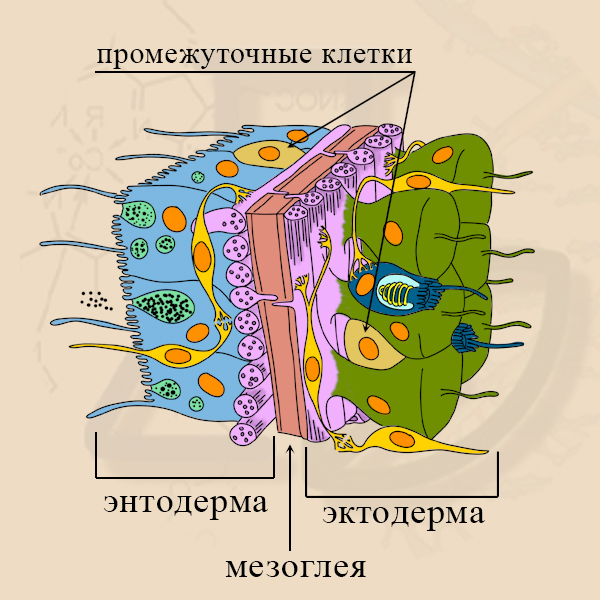

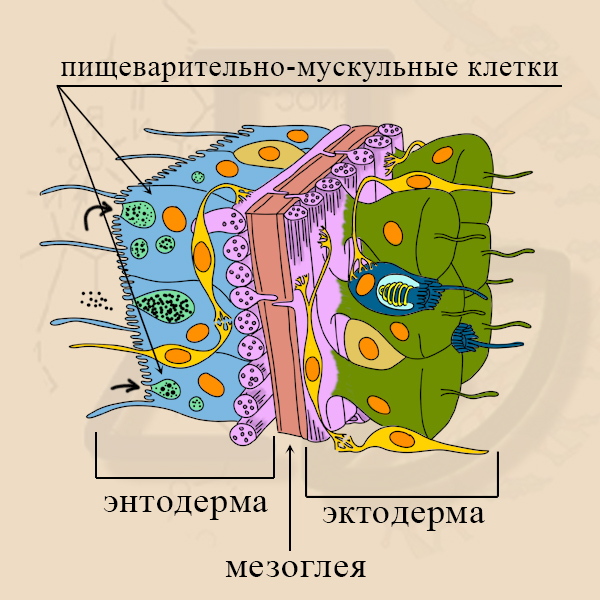

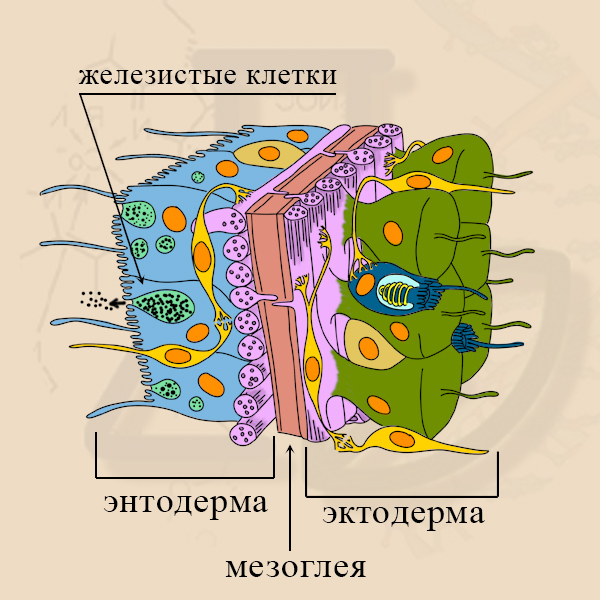

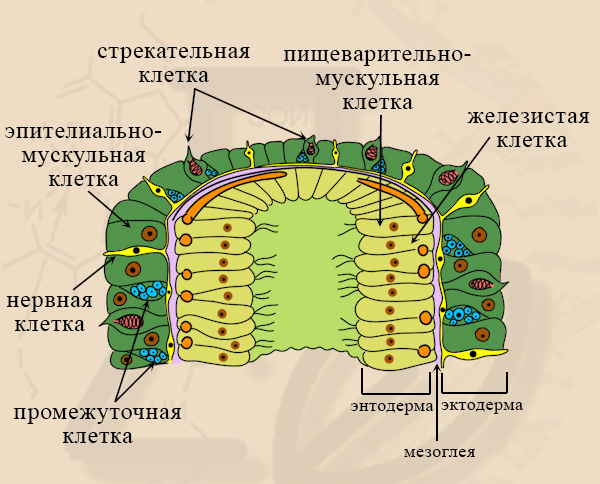

Тело гидры, как и тело других кишечнополостных, состоит из эктодермы, энтодермы и мезоглеи.

Внешнее строение гидры

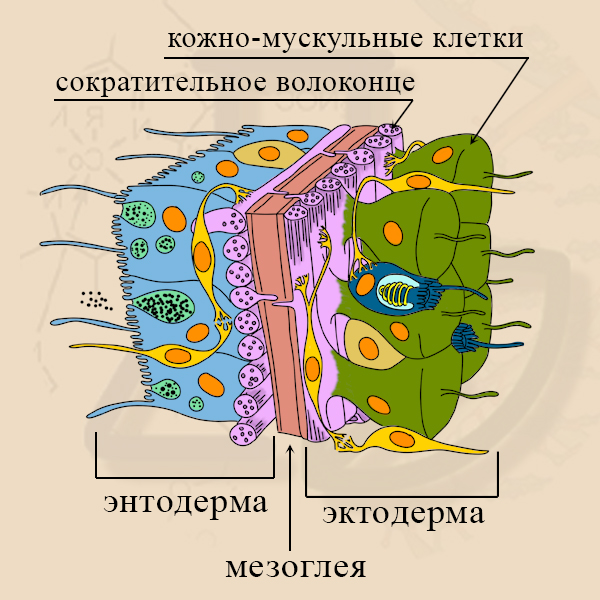

Рассмотрим каждый тип клеток по-отдельности. Мы предлагаем Вам несколько иллюстраций по этой теме. Первые из них взяты из учебника Рупперта Э.Э., они интересны тем, что редко встречаются в интернете, на них хорошо видна связь клеток с мускульными волоконцами и показана связь нервных клеток к остальными клетками гидры. Вторую группу иллюстраций мы добавим в конце, как обобщение, и в начале (общий план строения гидры) это более распространенные рисунки, именно они могут попасться на ЕГЭ (хотя, как показывает опыт последних нескольких ЕГЭ, иллюстрации для экзамена берут и в зарубежной литературе, так что будьте внимательны ко всем рисункам).

Рот гидры окружен 5–12 щупальцами. Кишечная полость простая, мешковидная. Мезоглея развита слабо.

Тип Кишечнополостные

- Большую часть эктодермы гидры занимают эпителиально-мускульные клетки (кожно-мускульные клетки).

-

Строение гидры

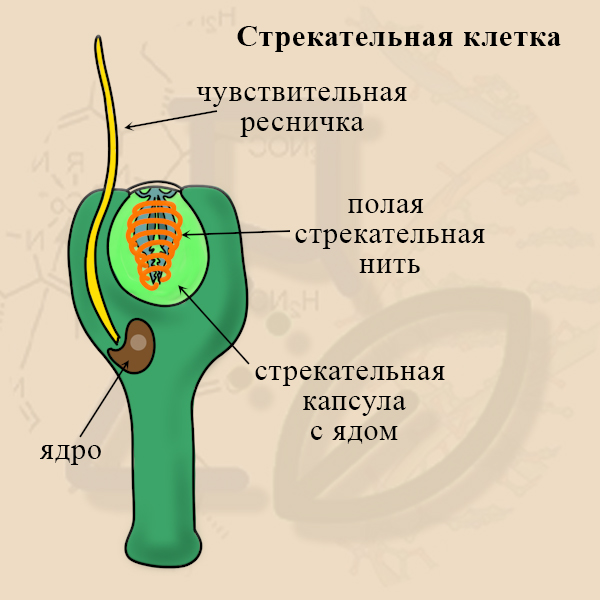

Эти клетки имеют достаточно сложное строение: они имеют чувствительные реснички, воспринимающие опасность или приближение жертвы. Их клетки содержат капсулу с ядом и стрекательной нитью, которая выстреливает в нужный момент. Клетки, как жало пчелы, срабатывают только один раз, после чего погибают и замещаются новыми стрекательными клетками, образованными промежуточными клетками.

- Нервные клетки гидры находятся как в эктодерме, так и в энтодерме, они объединяют организм в единое целое. В окружающую среду и гастральную полость обращены длинные отростки клеток, выполняющих функцию рецепторов, здесь генерируется нервный импульс. Эти клетки соединены с другими нервными клетками, передающими нервный импульс в мускульные волоконца (моторные или двигательные нервные клетки). Так же рецепторные клетки могут передавать нервный импульс в стрекательную клетку.

- Промежуточные клетки отвечают за восстановление утраченных клеток – регенерацию. Это свойство у гидры развито очень хорошо, организм может восстановиться полностью из одной промежуточной клетки. Если разрезать гидру на несколько частей, она может «склеиться» в единую гидру, а если части разрезанной гидры изолировать друг от друга, то из каждой вырастет клон исходной гидры. Промежуточные клетки есть в обоих слоях тела гидры.

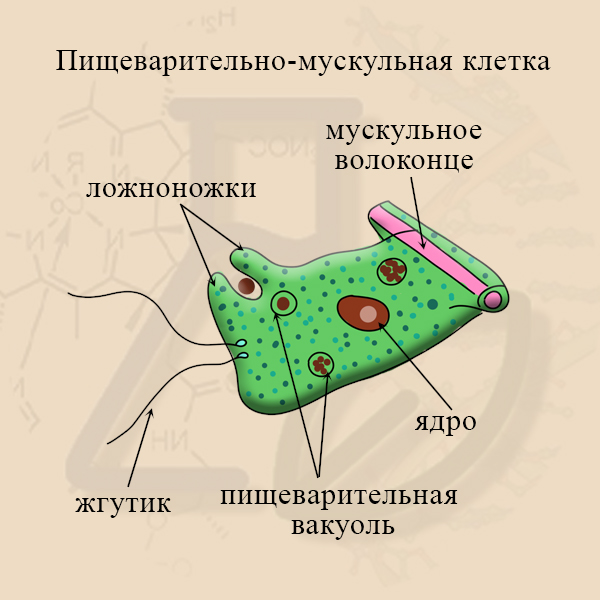

- Пищеварительно-мускульные клетки расположены в энтодерме. Они способны образовывать ложноножки и захватывать пищу фагоцитозом. У этих клеток обычно имеется от одного до трех жгутиков, которые подтаскивают пищу к клетке.

Таким образом, клетки этого типа отвечают за клеточное пищеварение.

- Железистые клетки выделяют пищеварительные ферменты в кишечную (гастральную) полость. У них часто нет жгутика, но он может быть.

- Мезоглея не является клеточным слоем, хоть и может содержать некоторые клетки. Это студенистое вещество, которое особенно развито у медуз из-за чего они и похоже на желе, у гидры и полипов мезоглея развита значительно меньше. Эта структура выполняет опорную функцию.

Таблица – клетки гидры

|

Название клетки |

Слой |

Строение |

Функции |

|

Эпителиально-мускульные |

Эктодерма |

На базальном конце имеется сократительный отросток, расположенный параллельно оси тела |

Покровная и сократительная. При сокращении мышечных волокон тело гидры сжимается, при расслаблении – вытягивается |

|

Промежуточные или интерстициальные клетки |

Эктодерма (больше) и энтодерма |

Мелкие недифференцированные клетки |

Могут восполнять утраченные клетки и образовывать новые клетки при росте. Не образуют эпителиально-мускульные клетки (они делятся сами) |

|

Нервные клетки |

Эктодерма (больше) и энтодерма |

Клетки звездчатой формы с небольшими отростками |

Выполняют рецепторную и моторную функцию (передают импульс на мышечное волоконце) |

|

Стрекательные клетки |

Эктодерма, особенно много на щупальцах |

Клетки имеют чувствительную ресничку, капсулу с ядом и стрекательную нить |

Обжигают стрекательным ядом более крупных хищников, парализуют жертву |

|

Пищеварительно-мускульные |

Энтодерма |

На базальном конце имеется отросток – мускульное волоконце, расположенное в поперечном направлении по отношению к продольной оси тела гидры. Клетки способны к фагоцитозу, для чего образуют ложноножки. Содержат жгутики |

При сокращении мускульных отростков тело полипа сужается, а при расслаблении расширяется. Фагоцитоз. |

|

Железистые клетки |

Энтодерма |

Клетки содержат хорошо развитый аппарат Гольджи, образующий множество пузырьков, в которые упаковываются пищеварительные ферменты. |

Множество железистых клеток выделяют пищеварительные ферменты в общую гастральную полость, где происходит первичное разрушение захваченной пищи (полостное пищеварение) |

Пример задания из КИМ ЕГЭ:

Установите соответствие между характеристиками и названиями клеток гидры: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

- Находятся в эктодерме

- Находятся в энтодерме

- Образуют ложноножки

- Содержат 1-3 жгутика

- Защищают стрекательные и промежуточные клетки

- Пищеварительно-мускульные

- Эпителиально-мускульные

Задание по образцу ФИПИ:

Установите соответствие между обозначениями структур на теле гидры и их функциями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

- Захват пищи

- Бесполое размножение

- Закрепление гидры на субстрате

- Полостное пищеварение

- Клеточное пищеварение и движение

- Защита и движение

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

Особенности жизнедеятельности гидры

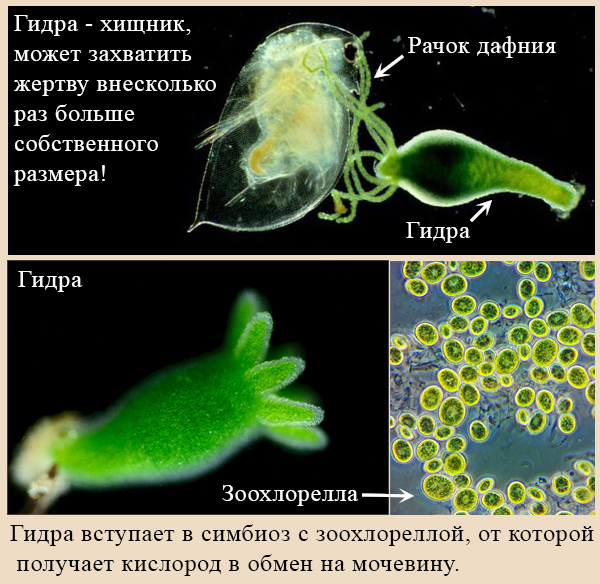

- Дыхание осуществляется всей поверхностью тела. Специализированные органы не нужны, так как снаружи и изнутри клетки гидры могут получать кислород прямиком из воды. Гидры могут вступать в симбиоз с одноклеточными водорослями, например, с зоохлореллой, которая окрашивает гидру в нетипичный для животного зеленый цвет. Такое сожительство дает гидре кислород, которые выделяется водорослью в процессе фотосинтеза, а водоросль получает мочевину как продукт азотистого обмена веществ гидры, которую использует в качестве доступного источника азота для синтеза собственных азотсодержащих веществ (аминокислот, нуклеотидов и так далее).

- Нервная регуляция. Многоклеточный организм требует координированной работы всех клеток как единого целого, поэтому с появлением многоклеточности появилась и нервная система. У гидры есть ряд примитивных безусловных рефлексов, они реагируют на смену температуры, изменение течения, прикосновения.

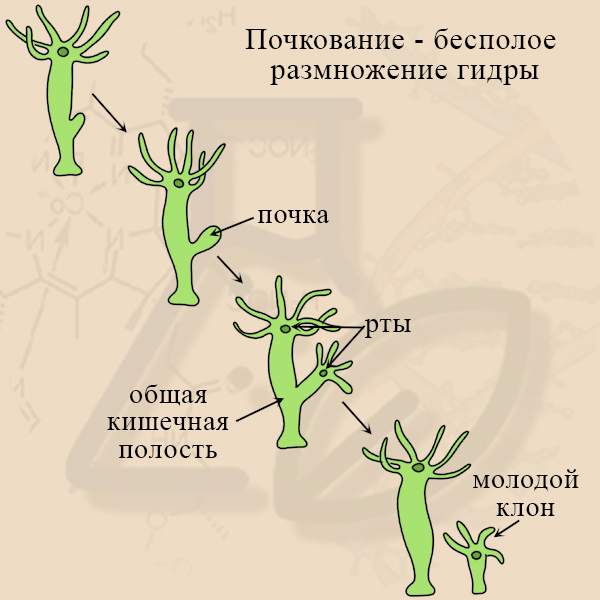

- Размножение гидры происходит как половым, так и бесполым путём.

Бесполое размножение гидры – почкование происходит в благоприятных условиях, летом. Гидра в благоприятных условиях достигает предельного размера и на её теле начинает образовываться бугорок, похожий на почку. Этот бугорок растет, у него появляются свой рот и щупальца. Материнская и дочерняя гидра имеют общую кишечную полость до тех пор, пока дочерний организм не отделится от материнского. При бесполом размножении образуются генетически идентичные особи (клоны).

Половое размножение гидры происходит в конце лета и осенью, в неблагоприятных условиях. В результате полового размножения образуется яйцо, покрытое плотной оболочкой, которая помогает зародышу пережить зиму. Эмбриональное развитие гидры оканчивается на стадии гаструлы – двухслойного зародыша.

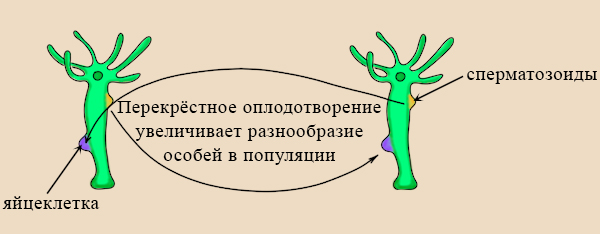

Гидры могут быть как обоеполыми (гермафродитами), так и раздельнополыми (у одной особи развиваются только сперматозоиды, а у другой только яйцеклетки). Сперматозоиды гидры похожи на одноклеточных жгутиконосцев, а яйцеклетки имеют амебоидную форму.

Если гидра является гермафродитом, то чаще происходит перекрёстное оплодотворение.

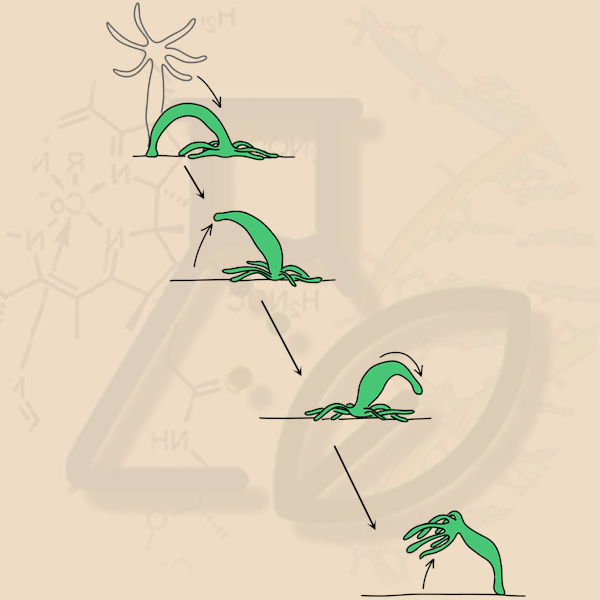

- Движение осуществляется за счет сокращение мышечных волокон, находящихся в экто- и энтодерме гидры. Гидра может передвигаться кувырканием. При этом мускульные волоконца одной её стороны сокращаются, животное изгибается и закрепляется ртом на субстрате, подошва отсоединяется от прежнего места прикрепления, после чего мышцы расслабляются. Затем это повторяется до тех пор, пока гидра не переместиться в благоприятное место. Помимо кувыркания, гидра может плавать с помощью ритмичного изгибания тела и ползать подобно гусенице.

- Питание гидры. Являясь хищниками, эти животные могут захватить и переварить добычу, превышающую их собственный размер. Их жертвами часто становятся микроскопические рачки дафнии. Ужалив дафнию стрекательным ядом, гидра парализует жертву, после чего с помощью щупалец заталкивает её через ротовое отверстие в кишечную полость, где происходит сначала полостное пищеварение за счет работы железистых клеток, а затем внутриклеточное пищеварение за счет пищеварительно-мускульных клеток.

Другие представители класса Гидроидные

Обелия

Этот организм, в отличие от гидры пресноводной, рассмотренной ранее, обитает в морской воде, а в жизненном цикле есть смена поколений, хоть и преобладающей стадией развития является бесполое поколение – полип. Полипы обелии образуют колонии.

Морской кораблик (португальский кораблик) – крупный колониальный полип, щупальце которого обращены вниз.

Класс Медузы (сцифоидные медузы или сцифомедузы)

Общая характеристика медуз

- Морские животные

- В жизненном цикле преобладает медуза. У некоторых видов стадия полипа, а следовательно, и чередование поколений отсутствует (на ЕГЭ считаем, что все кишечнополостные, кроме гидры пресноводной и коралловых полипов, имеют чередование поколений)

- Движение за счет сокращение колокола (тела) медузы (реактивное движение).

- Очень развита мезоглея.

- Достигают гораздо более крупных размеров, чем гидроидные медузы, например диаметр медузы цианеи волосистой достигает двух метров.

- Нервная система диффузного типа, однако, в отличие от гидры имеет значительные скопления нервных клеток по краю зонтика.

Размножение медуз

- Гонады развиваются в энтодерме. Медузы – раздельнополые животные. Оплодотворение в основном наружное.

- После оплодотворения образуется яйцо, из которого выходит личинка – планула.

- Планула садится на дно и образует кратковременную стадию полипа.

- На полипе образуются поперечные перетяжки – происходит стробиляция.

- От полипа отделяются молодые медузы – эфиры.

Попробуйте решить задание ЕГЭ:

Установите соответствие между названиями классов и характеристиками животных, которые в эти классы входят: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

- Хорошо развита мезоглея

- В цикле развития преобладает медуза

- Медуза очень просто организована или отсутствует в жизненном цикле

- Есть пресноводные представители

- Имеют более развитые органы чувств

- Класс Гидроидные

- Класс Сцифоидные

Установите последовательность развития сцифоидной медузы, начиная с полипа.

- Дробление зиготы

- Созревание половых клеток

- Стробиляция полипа

- Образование планулы

- Оплодотворение

- Образование молодой медузы — эфиры

Коралловые полипы

- В цикле развития отсутствует стадия медузы, всю жизнь проводят в форме полипа.

- Часто образуют колонии, но встречаются и одиночные.

- Живут в чистой соленой воде. Наибольшего разнообразия достигли в теплых морях, но встречаются и в холодных водах.

- Образуют рифы (Большой барьерный риф Австралии) и атоллы – океанические острова серповидной или кольцевидной формы.

- Многие представители выделяют твердый карбонатный экзоскелет.

- Гастральная полость разделена септами (перегородками) на камеры.

Таблица — Сравнение классов кишечнополостных

|

Класс Гидроидные |

Класс Сцифоидные медузы |

Класс коралловые полипы |

|

|

Экологическая группа |

Бентос* |

Нектон |

Бентос |

|

Чередование поколений |

У многих представителей есть, преобладает полип. Стадия медузы кратковременна, сама медуза небольшого размера, более плоская, чем сцифоидные медузы |

У многих представителей есть, преобладает медуза. Медуза организованна сложнее, чем гидроидные медузы. Она имеет больше мезоглеи, за счет чего её тело напоминает купол. |

Нет, жизнь проходит в стадии полипа |

|

Среда обитания |

Морские и пресноводные |

Морские |

Морские |

|

Мезоглея |

Развита слабо |

Развита сильно |

Развита сильно |

|

Наружный скелет |

Нет |

Нет |

Есть |

|

Представители |

Гидра пресноводная, гидра зелёная, обелия обыкновенная |

Морское блюдце, медуза-корнерот, цианея, кубомедуза |

Актиния, морское перо, мозговик |

*Бентос – донные животные, нектон – животные, активно плавающие в толще воды.

Установите соответствие между названиями организмов и названиями классов, к которым эти организмы относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

- Актиния

- Обелия

- Морское перо

- Морское блюдце

- Мозговик

- Класс Гидроидные

- Класс Сцифоидные

- Класс Коралловые полипы

Установите соответствие между номерами, которыми на рисунке обозначены клетки гидры и их особенностями строения и функциями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

- Фагоцитоз

- Содержат капсулу с парализующим ядом

- Отвечает за регенерацию

- Образуют сетчатую нервную систему

- Отвечают за полостное пищеварение

- Образуют большую часть покрова гидры

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

Что обязательно нужно знать для успешной сдачи ЕГЭ по биологии?

- Общую характеристику Кишечнополостных животных.

- Особенности строения и функций клеток гидры.

- Размножение гидры.

- Сравнение кишечнополостных.

- Представители типа.

Потренируйтесь с помощью наших флэш-карточек, они помогут Вам быстрее запомнить материал! При обновлении страницы карточки перемешиваются.

-

Клетка, отвечающая за регенерацию

Промежуточная

-

Слой, в котором располагаются железистые клетки

Энтодерма

-

В каких отношениях находятся гидра и дафния?

хищник-жертва

-

Какая симметрия характерна для кишечнополостных?

Радиальная (лучевая)

-

Класс животных, к которому относится обелия

Гидроидные

-

Как называется бесполое размножение гидры?

Почкование

-

Клетка гидры участвующая в защите и нападении

Стрекательная клетка

-

Личинка кишечнополостных

Планула

-

В каких отношениях находятся гидра и зоохлорелла?

Симбиоз

-

Какие клетки гидры отвечают за клеточное пищеварение?

Пищеварительно-мускульные

-

Студенистая структура между энтодермой и эктодермой

Мезоглея

-

Наружный слой тела гидры

Эктодерма

Егэ биология медуза

Класс сцифоидные

Класс Сцифоидные объединяет морских организмов — медуз больших размеров, видов всего около 200. Свободноживущие виды. Наиболее известные представители класса — аурелия, корнерот, цианея.

Аурелия

- Общее строение

Тело напоминает по форме купол (зонтик), в основном представлено студенистой мезоглеей. Покрывают зонтик клетки эктодермы (эпидермис). По краю «купола» вниз свисают тонкие щупальца, усеянные стрекательными клетками, которые при соприкосновении с мелкими животными парализуют их.

Парус (велюм) — лопасть, перпендикулярная телу медузы. Парус характерен только для гидроидных медуз, у сцифоидных медуз он отсутствует. Тем не менее, их общий план строения в целом сходен.

Парус играет важную роль при движении, помогая удерживать определенное положение тела. На внутренней стороне зонтика имеется ротовой хоботок (манубирум) с 4 околоротовыми лопастями, которые принимают участие в процессе питания.

Питаются в основном зоопланктоном. Отличаются от медуз класса гидроидные не только большими размерами, но и наличием сложно устроенной пищеварительной системой. Щупальца подталкивают парализованную добычу к центру купола — в рот, оканчивающийся глоткой, желудочная полость (гастральная) состоит из четырех раздельных камер.

Клетки энтодермы (гастродермис) выстилают гастральную полость и систему каналов. От гастральной полости на периферию отходят радиальные каналы. Все радиальные каналы сообщаются между собой благодаря кольцевому каналу, лежащему на краю зонтика. Теперь очевидно, что пищеварительная система устроена сложнее, чем у гидроидных, и представлена гастроваскулярной системой (системой каналов).

Очень важно глядя на картинки (срез) использовать пространственное воображение, рисовать 3D-модель прямо в своей голове. Перед вами организм с радиальной симметрией тела, так что представьте кольцевой канал не просто «отверстием» как на этом рисунке, а замкнутой структурой действительно в виде кольца, который огибает всю медузу по краю зонтика. Помните, что воображение — важнее знания!

Дыхание и выделение осуществляется всей поверхностью тела.

Нервная система устроена сложнее, чем у класса гидроидные. Кроме диффузной сети нервных клеток, по краю зонтика у основания ропалий расположены скопления нервных клеток — нервные узлы (ганглии).

Ропалии — краевые тельца, расположены в вырезах по краю зонтика. В них заключены органы чувств: глазки и статоцисты (органы равновесия). Развитые органы чувств — важная особенность свободноживущих форм, способствующая их эффективной адаптации к окружающей среде.

Медузы (половое поколение) раздельнополы. Половые железы (гонады) имеют вид четырех ярких фиолетовых колец, расположенных в центре купола. В половых железах происходит созревание яйцеклеток и сперматозоидов.

Мужские особи через рот выбрасывают сперматозоиды в воду, откуда они достигают гонад женских особей, где происходит оплодотворение — образуется зигота.

С течением времени зигота развивается в полностью сформированную, свободноживущую личинку — планулу, которая покидает женскую особь и, плавая в толще воды, прикрепляются к подводному субстрату.

В месте прикрепления планулы начинает развиваться полип — сцифостома (от греч. skyphos — чаша, бокал и stoma — рот) — особь бесполого поколения. По мере роста сцифостома происходит его поперечное деление (стробиляция): от сцифостома отпочковываются личинки медуз — эфиры, которые развиваются во взрослые медузы (половое поколение). Цикл замыкается.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2022

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Развитые органы чувств — важная особенность свободноживущих форм, способствующая их эффективной адаптации к окружающей среде.

Studarium. ru

28.02.2018 11:08:53

2018-02-28 11:08:53

Источники:

Https://studarium. ru/article/45

ЕГЭ–2022, биология: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина. » /> » /> .keyword { color: red; } Егэ биология медуза

Егэ биология медуза

Егэ биология медуза

Ускоренная подготовка к ЕГЭ с репетиторами Учи. Дома. Записывайтесь на бесплатное занятие!

—>

Задание 23 № 16830

К какому подцарству, типу относят животное, изображённое на рисунке? Что обозначено буквами А и Б и в чём состоит роль этих структур в жизни животного?

1. Подцарство — Одноклеточные; тип — Простейшие.

2. А — сократительная вакуоль; Б — ядро.

3. Сократительная вакуоль — удаление жидких продуктов жизнедеятельности, поддержание и для осмотической регуляции; ядро — регулирует все процессы жизнедеятельности, несет наследственную информацию.

1. На рисунке изображена Амёба. Подцарство Простейшие (Одноклеточные), тип Саркожгутиковые.

Примечание от Баштанник Н. Е.

Вы можете указывать один из двух вариантов.. а если знаете оба — пишите оба.

ИЛИ Царство Животные/ подцарство Одноклеточные/ тип Простейшие/ класс Саркодовые

—>

Задание 23 № 16830

Подцарство Одноклеточные; тип Простейшие.

Bio-ege. sdamgia. ru

06.12.2018 22:06:06

2018-12-06 22:06:06

Источники:

Https://bio-ege. sdamgia. ru/problem? id=16830

OГЭ–2022, биология: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина. » /> » /> .keyword { color: red; } Егэ биология медуза

Егэ биология медуза

Егэ биология медуза

Задание 20 № 505

Какие из перечисленных организмов имеют лучевую симметрию тела? Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны.

3) дождевой червь

5) коралловый полип

Лучевая (радиальная) симметрия — форма симметрии, при которой тело (или фигура) совпадает само с собой при вращении объекта вокруг определённой точки или прямой. У остальных (под цифрами 3, 4, 6) — двусторонняя симметрия.

Задание 20 № 505

Задание 20 505.

Bio-oge. sdamgia. ru

07.05.2020 7:37:34

2017-10-25 17:09:01

Источники:

Https://bio-oge. sdamgia. ru/problem? id=505

Сцифоидные, или сцифомедузы (Scyphozoa) — класс исключительно морских кишечнополостных. В его состав входит около 200 видов животных, которые заметную часть своей жизни проводят в форме медузы. Есть среди них очень крупные и просто гигантские виды, те, что ведут донный образ жизни и способные передвигаться даже против течения, глубоководные представители и обитающие в мелких прибрежных водах.

Признаки сцифоидных

Сцифоидные появились в начале Кембрия или ещё ранее и живут до настоящего времени. Их название произошло от греческого «сцифос» (σκφφοο), что означает чашу для питья и намекает на чашеобразную форму организма. Строение сцифоидных сложнее, чем у гидроидных, хотя мы знаем, что у всех кишечнополостных много общих черт.

Для сцифоидных характерно:

- наличие четырёхлучевой симметрии тела, которую легко проследить сквозь прозрачные колокола медуз. Гонады и другие внутренние органы строго разделены на 4 части. Рот (у некоторых есть и глотка) открывается в желудок, который даёт 4 ответвления в виде желудочных карманов, а у некоторых и ветвящиеся радиальные каналы, образующие гастроваскулярную систему. Последняя работает по типу кровеносной. Четырёхлучевая симметрия наблюдается и на примере манубриума (ротового стебелька), который часто разделён на 4 лопасти и тянется за зонтиком медузы, как вымпел на мачте старого судна. У представителей некоторых родов имеются более мелкие дополнительные рты на концах околоротовых щупалец или лопастей манубриума;

- для большинства — жизнь в форме двух поколений: свободноплавающей медузы (половая стадия) и мелкого полипа —у сцифоидных сцифистомы (бесполая стадия). Полипы могут быть как одиночными, так и колониальными;

- наличие в объёмной мезоглее небольшого количества подвижных амёбоидных клеток, мигрировавших из гастродермиса или эпидермиса;

- отсутствие твёрдого скелета, за исключением хитиновой трубки полипов корономедуз. Роль гидроскелета у сцифоидных выполняет мезоглея.

Признаки сцифоидных полипов (сцифистом):

- очень тонкие, воронковидные, прикрепляются к субстрату хитиновой перидермой;

- их кишечная полость разделена перегородками — септами на четыре складки, у гидроидных полипов они отсутствуют. В каждой септе есть септальная воронка;

- нематоциты залегают только в эпидермисе;

- в отличие от коралловых полипов у них нет глотки и орального сфинктера.

Признаки сцифоидных медуз:

- отличаются крупными размерами. Обычно диаметр их зонтика колеблется в пределах 2-40 см. Самая крупная сцифомедуза — цианея волосистая (Cyanea capillata), достигающая в диаметре 2 м, со щупальцами до 15 м и более;

- пищеварительная система имеет рот, глотку и желудок из четырёх камер-септ. От желудка отходят 4 радиальные канала, у одних медуз они неветвящиеся, у других образуют каналы второго и третьего порядка. Радиальные каналы, как и у гидроидных, впадают в кольцевой канал. От воронок, которыми, открываются септы желудка сцифоидных медуз, наружу отходят тонкие гастральные нити, густо покрытые стрекательными и железистыми клетками. Они являются частью кишечной полости и играют важную роль в обездвижении и переваривании добычи;

- в отличие от гидроидных медуз у сцифомедуз нет веллума (паруса). Однако по краю зонтика в мезоглее есть дополнительное кольцо мышечных волокон, оно и обеспечивает передвижение сцифоидных;

- по краю зонтика расположены и органы чувств — ропалии, включающие статоцисты, механо-, хемо-, иногда и фоторецепторы. Они регистрируют направление силы тяжести (равновесие), положение источника света (зрение), распространяющиеся в воде волны (слух) и химические сигналы (обоняние). Глаза сцифомедуз более сложные, чем у гидромедуз. Это в основном не глазные ямки, а глазные пузыри с роговицей и хрусталиком;

- нервная система состоит не только из сети звездчатых клеток, но и из нервных колец и 8 ганглиев. Ганглии расположены у края зонтика и связаны с ропалиями, которых тоже 8;

- щупальца находятся по краю зонтика. Они либо распределены равномерно, либо собраны в 4 или 8 групп. У некоторых сцифомедуз они отсутствуют;

- край зонтика медуз часто разделён на фестончатые плавно закруглённые лопасти — лаппеты;

- гонады развиваются в гастродермисе (энтодерме);

- нематоциты залегают в эпидермисе и гастродермисе.

Питание и значение сцифоидных

Среди сцифоидных есть как исключительные хищники, так и всеядные виды. Чаще медузы питаются мелкими животными, часто планктонными, в основном рачками, моллюсками, коловратками, молодыми полихетами, простейшими, икрой рыб. Иногда они едят других медуз, отдельные виды поедают червей, рыб, но с другой стороны, мальки рыб прячутся от хищников, находясь рядом с некоторыми видами сцифомедуз. Добычу сцифоидные парализуют стрекательными клетками.

Стрекательные клетки срабатывают не только на потенциальную добычу, но и на любые другие плавающие организмы. Это отбивает желание нападать на медуз и делает их опасными для купающихся людей, если они касаются их щупалец. Некоторые медузы могут парализовать человека и вызвать у него шок или судороги, после чего он может утонуть. Среди опасных для людей следует выделить кубомедуз (отдельный класс, не сцифоидные), обитающих у берегов Индонезии и Австралии, цианей, встречающихся в Баренцевом и Балтийском морях, физалий и крестовичков (гидроидные). В Китае и Японии медуз используют в пищу, там они являются объектом промысла.

Жизненный цикл сцифоидных

В типичном случае жизненный цикл сцифоидных включает стадии:

- личинки-планулы,

- полипа,

- личинки-эфиры;

- медузы.

Обычно сцифоидные полипы (сцифистомы) представляют собой бесполое поколение. И одиночные и колониальные виды размножаются почкованием. Почки закладываются на столонах (у аурелии) или на телах полипов. В определённое время года под влиянием гормонов на столонах бесполым путём образуются молодые медузы. Этот процесс называется стробиляцией. На оральном конце стробила (стробилирующей сцифистомы) закладывается одна или целая стопка медуз, потом они отделяются путём поперечной кольцевой перетяжки. Полип после стробиляции остаётся жить до следующего процесса отпочковывания медуз в следующем году. Сцифистома может жить от одного года до нескольких лет.

Только что отделившаяся молодая личиночная медуза называется эфирой. Она небольшая в диаметре, с сильно изрезанным на лопасти краем зонтика. При помощи энергичных взмахов лопастей медуза плавает. Эфиры одних видов быстро превращаются во взрослых медуз, у других они развиваются несколько лет. Эфиры Aurelia aurita на западном побережье США образуются в марте, а к июню уже становятся половозрелыми медузами.

Взрослые медузы чаще всего раздельнополы. У них 8 гонад, расположены они на четырёх септах. Гаметы обоих полов могут вымётываться наружу через рот, у некоторых видов зародыши развиваются на поверхности тела. Из зиготы развивается планула. Она непродолжительное время свободно плавает, затем оседает, прикрепляется к субстрату, претерпевает метаморфоз и становится полипом — сцифистомой.

Представители сцифоидных

Класс сцифоидные включает 3 отряда: дискомедузы (Semaeostomea), корономедузы (Coronatae) и корнеротые (Rhizostomeae). Кубомедузы (Cubomadusae) и ставромедузы (Stauromedusae), ранее тоже включаемые в этот таксон, теперь относятся к самостоятельным классам книдарий, хотя с таким делением согласны не все исследователи.

Дискомедузы, или флагомедузы (Semaeostomea)

Отряд характеризуется дисковидной формой зонтика медуз, он насчитывает 50 видов, самые известные из которых ушастая аурелия (Aurelia aurita) и арктическая цианея (Cyanea arctica). Это крупные медузы (от 10-30 см до 2 м в поперечнике). Большинство из них обитает в прибрежных водах морей, что связано с наличием донной стадии полипов, немногие, лишённые этой стадии живут в открытом океане (пелагея ноктилука (Pelagia noctiluca)). Среди последних есть глубоководные виды (стигеомедуза (Stygiomedusa gigantea)).

Тело взрослых дискомедуз похоже на большое блюдце, часто с фестончатым краем, с удлинённым, разделённым на 4 лопасти манубриумом. Их рот имеет 4 угла, которые выдвигаются наружу. По краю зонтика расположены полые щупальца и ропалии. Вместо и на месте септ в желудке есть карманы. То есть септы у дискомедуз отсутствуют, а все структуры — гонады, гастральные нити и септальные воронки — связаны с желудочными карманами. Пары гонад неразделённые септами сливаются, потому у дискомедуз их не 8, а 4.

В мезоглее расположены желудочные каналы, образующие гастроваскулярную систему. Эта система похожа на кровеносную, она отдельными «венозными» и «артериальными» потоками обеспечивает циркуляцию питательных веществ в периферических отделах тела.

Ушастая аурелия (Aurelia aurita)

Ушастая медуза, или ушастая аурелия, живёт в прибрежных морях тропического и умеренного поясов, в том числе есть она и в Средиземном и Чёрном морях. Она может выдерживать большие колебания солёности и температуры воды, чем и объясняется её широкий ареал. У неё полупрозрачный розовато-фиолетовый дискообразный купол диаметром до 40 см. Аурелия весьма ограничена в движениях, чаще она пассивно передвигается с током воды. В естественных условиях медуза живёт около 6 месяцев, в аквариумах срок её жизни составляет несколько лет.

Край зонтика ушастой медузы несёт 8 широких лопастей, похожих на ослиные уши (причина появления названия медузы), столько же ропалиев с глазами и статоцистами и бахрому из коротких щупалец. Аурелии раздельнополы. По размеру ротовых лопастей и по цвету гонад можно определить пол медузы. У самок ротовые лопасти гораздо толще, так как несут выводковые камеры. Гонады самцов молочно-белые, самок — фиолетовые. Стрекательные клетки расположены на щупальцах и ротовых лопастях.

От желудка отходят 8 неветвящихся и 8 ветвящихся каналов. В центре зонтика — четырёхугольное ротовое отверстие. Четыре подковообразные гонады располагаются по четырём желудочным карманам. Желудок и гонады хорошо просматриваются через поверхность купола. Оплодотворение происходит внутри, зиготы выходят через рот и оседают на выводковых камерах, лежащих на ротовых лопастях. Вскоре появляется планула, несколько дней она плавает свободно, потом оседает и становится полипом-сцифистомой. Для сцифистомы аурелии характерна полидисковая стробиляция (образует много медуз, а не одну).

Аурелия питается взвешенными в воде частицами, чаще зоопланктоном, реже другими медузами и моллюсками. Раньше считалось, что ожёг крапивных клеток всех 13 видов рода аурелия безопасен для человека, но недавно были зафиксированы значительные поражения людей в Мексиканском заливе и у берегов Англии. В других районах ожоги медузы не представляют опасности, они напоминают поражение крапивой.

Aurelia aurita поедается самыми разнообразными хищниками, включая океанскую солнечную рыбу (Mola mola), кожистую морскую черепаху (Dermochelys coriacea) и очень крупную гидромедузу (Aequorea victoria).

Волосистая, или арктическая цианея (Cyanea capillata, Cyanea arctica)

Самая крупная медуза в мире (до 2,3 м в диаметре), средний диаметр — 50-60 см. У самой большой из них щупальца составляли 36,5 м длины, за их длину её прозвали волосистой или медузой с львиной гривой. Обитает во всех северных морях Тихого и Атлантического океанов, встречается и у берегов Новой Зеландии и Австралии. Держится в поверхностном слое воды, вблизи берегов. Она разнообразно и ярко окрашена с преобладанием бурых и красных тонов в молодом возрасте и ярко-малиновых и тёмно-фиолетовых — во взрослом, и с сильными стрекающими клетками. Колокол цианеи имеет полусферическую форму с разделённым на 16 лопастей краем. Рот окружён крупными складчатыми лопастями, от них отходит от 70 до 150 щупалец, собранных в 8 пучков. Радиальные каналы ветвящиеся.

Автор: Дэн Хершман, CC BY 2.0

Самый крупный зарегистрированный экземпляр был измерен Александром Агассисом у побережья Массачусетса в 1865 году и имел колокол диаметром 210 сантиметров и щупальца длиной около 36,6 метра.

Оплодотворение яйцеклетки происходит внутри гонад, а наружу выходят личинки на стадии гаструлы. В остальном жизненный цикл схож с таковым у аурелии. Живут в открытом океане, редко приближаясь к берегам. Большую часть времени парят в приповерхностном слое воды, реже погружаются на глубину до 20 м. Питаются планктоном, в том числе и более мелкими медузами. Опасность их жалящих клеток преувеличена. Они не способны вызвать смерть человека, но становятся причиной болезненной сыпи или аллергии.

Некоторые учёные предполагают, что вид нужно разделить на несколько отдельных, так как его популяции сильно отличаются по размеру и цвету. В восточной части Северной Атлантики встречается синяя цианея, редко достигающая 35 см в диаметре, в западной части Тихого океана выделили и назвали популяцию по-своему —Cyanea nozakii. Российские учёные в Белом море тоже намерены отделить вид Cyanea tzetlinii.

Стигиомедуза (Stygiomedusa gigantea)

Стигиомедуза — глубоководный вид, распространённый по всему миру, но встречаемый крайне редко. За последние 110 лет её видели всего 115 раз. Это один из крупнейших глубоководных хищников, с зонтикообразным колоколом, достигающим 1 м в диаметре, с десятиметровыми веслоподобными щупальцами. У этих медуз нет стрекательных клеток, они ловят добычу щупальцами. В жизненном цикле отсутствует стадия полипа, планула становится эфирой, а эфира превращается в медузу. Живут в симбиозе со змееподобными рыбами вида Thalassobathia pelagica.

Пелагея ноктилука (Pelagia noctiluca)

Другие популярные разговорные названия вида: пурпурное жало, фиолетовый людоед, пурпурная медуза, светящаяся медуза и ночная медуза. Она способна светиться в темноте (биолюминесценция). Живёт в открытом океане во всех тропических и умеренных зонах. Небольшая по размеру (3-12 см в диаметре) и очень изменчивая по окраске, она содержит крапивные клетки не только на щупальцах, но и на поверхности куполообразного зонтика. Для человека поражение её стрекательными клетками весьма болезненно, но не опасно. Пелагея — самая распространённая жалящая медуза Средиземного моря, которая поражает своими книдоцитами даже после гибели. Их цвет варьируется от лилового, фиолетового, розового, светло-коричневого до желтого.

Кишечная полость не разделена на септы, от края зонтика отходит 8 щупалец. Хорошо развит хоботообразный манубриум. В жизненном цикле отсутствует стадия полипа. Планулы развиваются в эфиру, которая превращается в медузу. Живут медузы около 9 месяцев. Они всеядны, питаются различными мелкими организмами, такими, как планктонные ракообразные (ветвистоусые рачки, копеподы, остракоды и личинки ракообразных), моллюсками, рыбьей икрой и мальками, а также детритом, взвешенным в открытой воде и микроскопическим фитопланктоном.

Корнероты (Rhizostomeae)

Корнероты — это отряд с наибольшим количеством видов сцифоидных (80). Тоже очень крупные, способные достигать диаметра более 2 м, некоторые из них, например Nemopilema nomurai, во время сильного размножения затрудняют рыболовный промысел. В отличие от других медуз они прекрасные пловцы, живут в толще воды и могут передвигаться в любом направлении. Обычно они встречаются в тёплых водах тропиков и субтропиков. Некоторые виды обитают в умеренной зоне. В морях, омывающих Россию встречается 2 вида корнеротых медуз: Rhizostoma pulmo — в Азовском и Чёрном морях, Rhizostoma asamuchi — в заливах Охотского моря.

В обиходе их называют корнеротыми медузами за форму манубриума, напоминающую разветвлённый корень растения. Он образован ветвящимися, иногда срастающимися многочисленными ротовыми лопастями, густо усаженными стрекательными и железистыми клетками. Выросты увеличивают площадь поверхности манубриума. Манубриум с выростами, мезоглея и каналы образуют гастроваскулярную систему.

У многих корнеротов первичный рот зарастает, а на концах каналов манубриума прорываются вторичные рты.

Питаются они чаще планктоном, но есть и те, что получают питание от симбиотических водорослей или поедают рыбу, расщепляя её на поверхности манубриума. У представителей родов Cassiopeia и Mastigias в клетках манубриума находятся симбиотические зооксантеллы. Они живут на мелководье, чаще в залитых солнцем тропических лагунах. Виды рода Cassiopeidae ведут донный образ жизни, лежат манубриумом кверху, подставляя своих зооксантелл к свету.

У корнеротов нет септ и щупалец по краю зонтика, есть гастральные нити и субгенитальные мешки, связанные с четырьмя гонадами в стенке желудка. Жизненный цикл такой же как у дискомедуз, но оплодотворение наружное, планула оседает и становится сцифистомой, размножающейся почкованием и стробиляцией, только стробиляция может быть не только поли-, но и монодисковой (образуется только одна эфира).

Перевёрнутая медуза, или мангровая сидячая медуза (Cassiopeia andromeda)

Живёт в тёплых лагунах Атлантического океана — в Мексиканском заливе и в Карибском море вообще. Максимальный диаметр её зонтика равен 25 см, живёт на дне, прикрепляясь колоколом как присоской к субстрату, вверх направляя 8 ротовых выростов-складок. Потревоженная, она может всплывать, пульсируя зонтиком. Центральный рот отсутствует, вторичные рты расположены на ротовых выростах. В мезоглее живут зооксантеллы, которые придают медузе изменчивую окраску. Она может быть голубовато-зелёной или голубовато-серой.

Автор: Emőke Dénes, CC BY-SA 4.0

Часть питательных веществ медуза получает от симбиотических водорослей, другую часть за счёт поглощения планктона и мелких животных. Парализовав добычу книдоцитами, она частично переваривает её прямо на поверхности ротовых лопастей. Фрагменты её она проглатывает через ротовые отверстия в желудок.

Сцифоидные окружают себя слоем слизи, содержащей кассиофоры, независимые тела, состоящие из слоя жалящих клеток, окружающих кусок желе; от шестидесяти до ста ресничек позволяют кассиофору плавать независимо от тела медузы. Кассиофоры позволяют медузам убивать или оглушать свою добычу на расстоянии, они ответственны за ощущение жжения, испытываемое пловцами, ныряльщиками и аквариумистами, которые слишком близко подходят к медузе.

Медуза пушечное ядро (Stomolophus meleagris)

Она известна ещё под одним названием — капустоголовая медуза. По размеру и форме она похожа на пушечное ядро, у неё куполообразный колокол с коричневым или синим ободом. В диаметре колокол достигает 25 см. Сросшиеся ротовые лопасти помогают медузе ловить добычу и двигаться.

Как и у всех корнеротов, у них нет щупалец. Живут в центральных районах Атлантического и Тихого океанов у берегов. Осенью и летом они сильно размножаются и составляют до 16% биомассы мелководий. В Японии и многих других странах «пушечные ядра» употребляют в пищу. Встречаются примеры симбиоза медузы с крабом вида Libinia emarginata, который также питается планктоном.

Сперматозоиды выбрасываются через рот и попадают в ротовое отверстие самки, оплодотворение происходит внутри. Эмбрион развивается в зародышевых мешках, находящихся на ротовых лопастях. Планула живёт свободно 3-5 дней, потом опускается на дно и становится сцифистомой. Всё остальное происходит так же как у дискомедуз.

Ризостома, или корнерот (Rhizostoma pulmo)

Встречается в Чёрном и Азовском морях. Диаметр её зонтика может достигать 0,5 м. Она очень красива, имеет полусферический молочно-белый зонтик с розовой или фиолетовой каёмкой. Яд стрекательных клеток ризостом называется ризостомином, у человека он вызывает сильные ожоги.

Огненная медуза (Rhopilema esculentum)

Вид рода Ризостомы. Обитает в тёплых и умеренных водах Тихого океана. Во многих странах Азии — это излюбленный морепродукт, его разводят в прудах и выпускают на докорм в моря. Окраска ротовых лопастей красная или желтоватая, жёсткий объёмный колокол (до 70 см в диаметре), взрослые промысловые медузы достигают веса в 2,5 кг. В Корее и Китае из них делают «хрустальное мясо» — солёное со специями, используют как добавку к разным блюдам.

Корономедузы (Coronatae)

Отряд, в котором по разным источникам от 35 до 47 видов. Главным образом они глубоководны, редкие виды живут на небольшой глубине в тропических морях. Медузы узнаваемы благодаря центральной сужающей борозде на внешней стороне куполовидного или конического зонтика, которая делит его на центральный диск и корону. Ниже борозды колокол собран в складки и имеет выросты (педалиумы), на каждом из них располагается одно щупальце. Щупальца не имеют полостей и не способны сокращаться, они только изгибаются, ловят добычу и заталкивают её в рот.

Центральная борозда и складки обеспечивают подвижность медуз, остальная часть её колокола достаточно жёсткая. По краю зонтика расположены ропалии, их может быть от 4 до 8. На четырёхгранном манубриуме располагается крупный рот. Желудок разделён септами на 4 кармана. Септы несут 8 гонад и гастральные нити. Это небольшие сцифоидные, диаметр зонтика медуз, как правило, составляет 5 см, редко он достигает 20 см. Но яд некоторых из них опасен для человека, он может вызывать токсикоз и аллергию.

Медузы вымётывают гаметы наружу. Планула оседает на дно и становится сцифистомой. Последние могут быть как одиночными, так и колониальными, они выделяют хитин и образуют вокруг себя кольчатую хитиновую трубку, из которой высовываются только щупальца и оральный диск сцифистомы. Полипы тоже имеют 4 септы, при стробиляции они отпочковывают много эфир.

Напёрстковая медуза (Linuche unguiculata)

Крошечное кишечнополостное, обитающее в западной части Атлантики, в тёплых водах, включая Карибский бассейн. У медузы плоский верх колокола и прямые бока с 16 бороздками. От 16 складок нижней части колокола отходят тонкие щупальца, по 8 от каждой. Оранжево-коричневый цвет медузе придают симбиотические водоросли зооксантеллы. Прозрачная мезоглея имеет тёмные крапинки.

Напёрстковидная медуза — наиболее частая причина зудящего дерматита у людей, ужаленных её книдоцитами. Чаще она встречается на глубине, но может находиться и в приповерхностных водах.

Перомедузы (Periphyllidae)

Перомедузы — это семейство отряда корономедузы, содержащее 6 видов свободноплавающих медуз с очень плотной мезоглеей (консистенции хряща) и сильно выпуклым колоколообразным зонтиком. По краю зонтика на 8-16 лопастях расположены ропалии и 8-12 щупалец. Пищеварительный аппарат состоит из глотки, центрального желудка и 4 желудочных мешков, соединенных очень широким кольцевым каналом. Гонады подковообразны. Оплодотворение внутреннее, лишь сформировавшаяся зигота выходит в воду и становится планулой.