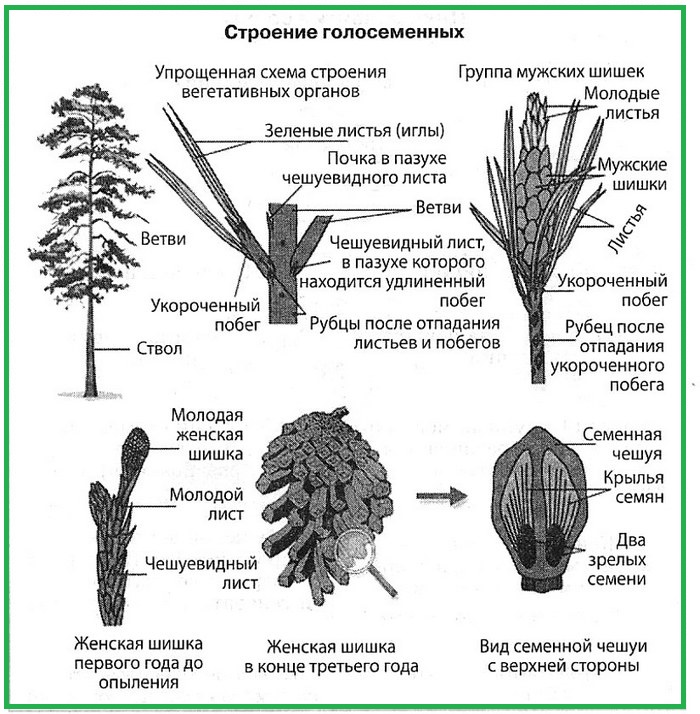

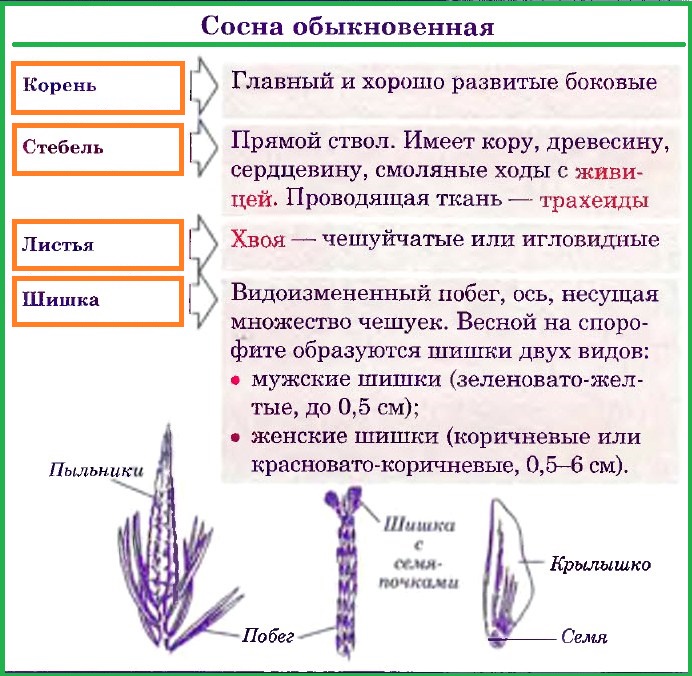

1. Сосна предпочитает песчаные почвы, но способна расти на скалах, около болот, в долинах рек. Можно говорить о ее неприхотливости к почвам.

2. Очень светолюбива, хорошо уживается с торфяными мхами.

3. На плотных почвах сосна имеет развитый главный корень, а вот на песчаных почвах или вблизи болот отращивает множественные боковые корни.

4. Игловидные листья сосны — хвоинки. Они отличаются толстой кожицей и малым количеством устьиц, расположенных в углублениях. Живут хвоинки два-три года.

5. В хвоинке всего два проводящих пучка.

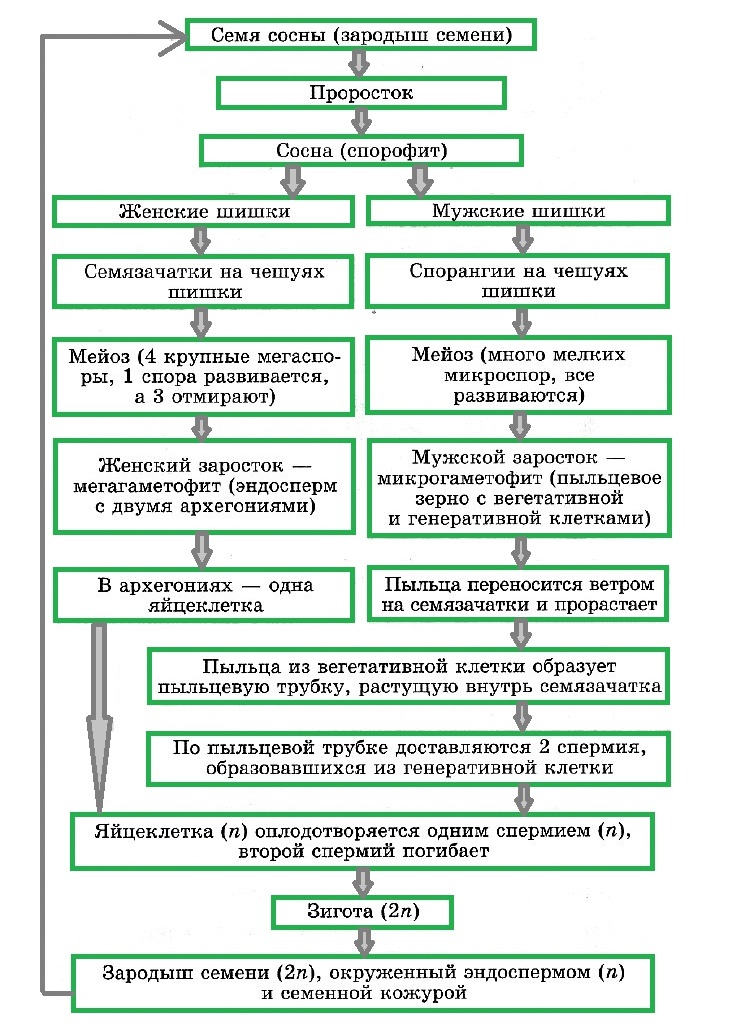

Цикл развития голосеменных (сосна обыкновенная)

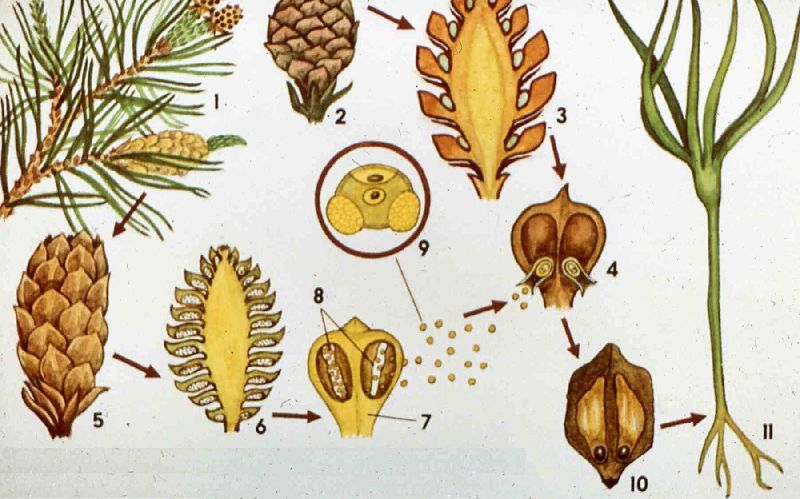

Голосеменные являются растениями разноспоровыми, у них мужские и женские споры развиваются на разных шишках. Сосна — однодомное растение, следовательно, на одном дереве вырастают как женские шишки, так и мужские.

Строение женской шишки сосны

1. Женская шишка содержит внутри ось — видоизмененный стебель, на котором сидят кроющие чешуи. В их пазухах формируются семенные чешуи, имеющие по два семязачатка.

2. Весной образуются красноватые женские шишки, которые через год после опыления станут зелеными, а далее, после созревания, бурыми.

3. Женские шишки расположены поодиночке (или в группе по две-три), на верхушках молодых побегов, но позже они оказываются внизу на основании побегов, так как побеги с мужскими шишками растут, возвышаясь над ними.

Строение мужской шишки сосны

1. Мужские шишки растут группами, они более мелкие, чем женские, имеют цвет желтовато-зеленый. Расположены они сначала у основания побега, затем отрастают вверх.

2. Мужская шишка также имеет ось и сидящие на ней микроспорофиллы — чешуйки.

3. На каждой чешуйке располагаются по два пыльцевых мешка, содержащие микроспоры-пылинки — мужские гаметофиты.

4. Пылинка сосны очень легкая, имеет два воздушных мешка.

Опыление у сосны обыкновенной

1. Пылинка из мужской шишки благодаря движению воздуха попадает на женскую шишку, в которой находятся семязачатки.

2. У семязачатка формируется пыльцевход, куда «прорывается» спермий.

3. Чешуи женской шишки смыкаются, шишка покрывается смолой. Оплодотворение произойдет только через год после опыления!

Образование спермиев у сосны обыкновенной

1. Пылинка еще в пыльцевом мешке делится митозом, образуя вегетативную и генеративную клетки.

2. Вегетативная клетка создает пыльцевую трубку. Именно у голосеменных растений впервые в эволюции появилась пыльцевая трубка, которая обеспечила независимость их размножения от воды (спермий пассивно стекает к яйцеклетке по трубке).

3. Генеративная клетка делится на два спермия, один гибнет, второй по трубке проникает к семязачатку.

Образование женского гаметофита сосны обыкновенной

1. В основании семенной чешуи женской шишки имеются по два мегаспорангия — нуцеллуса. Нуцеллус, как и у цветковых, покрыт интегументом (он позже даст семенную кожуру семени) и вместе с ним образует семязачаток.

2. В каждом мегаспорангии из одной спорогенной клетки мейозом образуются четыре мегаспоры, три погибают, а одна делится митозом много раз и образует гаплоидный эндосперм — женский гаметофит голосеменных.

3. Одна из клеток эндосперма станет яйцеклеткой, с которой соединится спермий.

Оплодотворение у сосны обыкновенной

1. Один спермий сливается с яйцеклеткой внутри семязачатка. Спермию не требовалась вода, он проник сюда по пыльцевой трубке.

2. Образуется зигота, из которой формируется зародыш семени.

3. Эндосперм для питания зародыша уже был сформирован из мегаспоры.

4. Образованные семена (с пленчатым крылышком) лежат открыто на семенных чешуях.

Ель. Местообитание и строение

1. Ель более теневынослива и может расти под пологом сосны, лиственных деревьев. Песчаные почвы ель не любит, предпочитая влажные и прохладные места. Если сосновые леса прозрачные, светлые и «звонкие», то еловые — темные, мрачноватые.

2. Сосновые и березовые леса могут сменяться еловыми лесами, так как ель вытесняет эти деревья на богатых глинистых почвах.

3. У ели преобладают поверхностные боковые корни, главный корень развит слабо.

4. Хвоинки ели на побегах расположены по одной, остаются на ветках по пять–семь лет.

Хочешь сдать экзамен на отлично? Жми сюда — репетитор ЕГЭ (биология)

Цели занятия: повторение и обобщение

материала по разделу “Жизненные циклы

растений”; обучение решению задач части С5 ЕГЭ по

жизненным циклам растений разных отделов.

Форма занятия: лекционно-практическая.

Оборудование: проектор, слайды, набор

карточек с задачами.

Ход занятия

Лекция

Понятие о жизненном цикле растений

В жизненном цикле растений происходит

чередование бесполого и полового размножения и

связанное с этим чередований поколений.

Гаплоидный (n) растительный организм,

образующий гаметы, называется гаметофитом (n). Он

представляет половое поколение. Гаметы

формируются в половых органах путём митоза:

сперматозоиды (n) — в антеридиях (n), яйцеклетки (n) –

в архегониях (n) .

Гаметофиты бывают обоеполые (на нём

развиваются антеридии и архегонии) и

раздельнополые (антеридии и архегонии

развиваются на разных растениях).

После слияния гамет (n) образуется зигота с

диплоидным набором хромосом (2n), а из неё

развивается путём митоза бесполое поколение –

спорофит (2n). В специальных органах — спорангиях

(2n) спорофита (2n) после мейоза образуются

гаплоидные споры (n), при делении которых митозом

развиваются новые гаметофиты (n).

Жизненный цикл зелёных водорослей

В жизненном цикле зелёных водорослей

преобладает гаметофит (n), то есть клетки их

слоевища гаплоидны (n). При наступлении

неблагоприятных условий (похолодание,

пересыхание водоёма) происходит половое

размножение – образуются гаметы (n), которые

попарно сливаются в зиготу (2n). Зигота (2n),

покрытая оболочкой зимует, после чего при

наступлении благоприятных условий делится

мейозом с образованием гаплоидных спор (n), из

которых развиваются новые особи (n). (Демонстрация

слайдов).

Схема 1. Жизненный цикл зелёных

водорослей. (Приложение)

Практикум

Задача 1. Какой набор хромосом характерен для

клеток слоевища улотрикса и для его гамет?

Объясните, из каких исходных клеток и в

результате, какого деления они образуются.

Ответ:

1. В клетках слоевища гаплоидный набор хромосом

(n), они развиваются из споры с гаплоидным набором

хромосом (n) путём митоза.

2. В гаметах гаплоидный набор хромосом (n), они

образуются из клеток слоевища с гаплоидным

набором хромосом (n) путём митоза.

Задача 2. Какой набор хромосом характерен для

зиготы и для спор зелёных водорослей? Объясните,

из каких исходных клеток и как они образуются.

Ответ:

1. В зиготе диплоидный набор хромосом (2n), она

образуется при слиянии гамет с гаплоидным

набором хромосом (n).

2. В спорах гаплоидный набор хромосом (n), они

образуются из зиготы с диплоидным набором

хромосом (2n) путём мейоза.

Лекция

Жизненный цикл мхов (кукушкин лён)

У мхов в цикле развития преобладает половое

поколение (n). Листостебельные растения мхов –

раздельнополые гаметофиты (n). На мужских

растениях (n) формируются антеридии (n) со

сперматозоидами (n), на женских (n) – архегонии (n) с

яйцеклетками (n). С помощью воды (во время дождя)

сперматозоиды (n) попадают к яйцеклеткам (n),

происходит оплодотворение, возникает зигота (2n).

Зигота находится на женском гаметофите (n), она

делится митозом и развивается спорофит (2n) –

коробочка на ножке. Таким образом, спорофит (2n) у

мхов живёт за счёт женского гаметофита (n).

В коробочке спорофита (2n) путём мейоза

образуются споры (n). Мхи – разноспоровые

растения, различают микроспоры – мужские и

макроспоры – женские. Из спор (n) путём митоза

развиваются сначала предростки, а затем взрослые

растения (n). (Демонстрация слайдов).

Схема 2. Жизненный цикл мха (кукушкин

лён)

Практикум

Задача 3. Какой хромосомный набор характерен

для гамет и спор кукушкина льна? Объясните, из

каких исходных клеток и в результате, какого

деления они образуются.

Ответ:

1. В гаметах мха кукушкина льна гаплоидный набор

хромосом (n), они образуются из антеридиев (n) и

архегониев (n) мужского и женского гаметофитов с

гаплоидным набором хромосом (n) путём митоза.

2. В спорах гаплоидный набор хромосом (n), они

образуются из клеток спорофита — коробочки на

ножке с диплоидным набором хромосом (2n) путём

мейоза.

Задача 4. Какой хромосомный набор характерен

для клеток листьев и коробочки на ножке

кукушкина льна? Объясните, из каких исходных

клеток и в результате, какого деления они

образуются.

Ответ:

1. В клетках листьев кукушкина льна гаплоидный

набор хромосом (n), они, как и всё растение,

развиваются из споры с гаплоидным набором

хромосом (n) путём митоза.

2. В клетках коробочки на ножке диплоидный набор

хромосом (2n), она развивается из зиготы с

диплоидным набором хромосом (2n) путём митоза.

Лекция

Жизненный цикл папоротников

У папоротников (также хвощей, плаунов) в

жизненном цикле преобладает спорофит (2n). На

нижней стороне листьев растения (2n) развиваются

спорангии (2n), в которых путём мейоза образуются

споры (n). Из споры (n), попавшей во влажную почву,

прорастает заросток (n) – обоеполый гаметофит. На

его нижней стороне развиваются антеридии (n) и

архегонии (n), а в них путём митоза образуются

сперматозоиды (n) и яйцеклетки (n). С капельками

росы или дождевой воды сперматозоиды (n) попадают

к яйцеклеткам (n), образуется зигота (2n), а из нее –

зародыш нового растения (2n). (Демонстрация

слайдов).

Схема 3. Жизненный цикл папоротников

Практикум

Задача 5. Какой хромосомный набор характерен

для листьев (вай) и заростка папоротника?

Объясните, из каких исходных клеток и в

результате, какого деления образуются эти

клетки.

Ответ:

1. В клетках листьев папоротника диплоидный

набор хромосом (2n), так они, как и всё растение,

развиваются из зиготы с диплоидным набором

хромосом (2n) путём митоза.

2. В клетках заростка гаплоидный набор хромосом

(n), так как заросток образуется из гаплоидной

споры (n) путём митоза.

Лекция

Жизненный цикл голосеменных растений

(сосна)

Листостебельное растение голосеменных

растений – спорофит (2n), на котором развиваются

женские и мужские шишки (2n).

На чешуйках женских шишек расположены

семязачатки – мегаспорангии (2n), в которых путём

мейоза образуются 4 мегаспоры (n), 3 из них

погибают, а из оставшейся – развивается женский

гаметофит – эндосперм (n) с двумя архегониями (n). В

архегониях образуются 2 яйцеклетки (n), одна

погибает.

На чешуйках мужских шишек располагаются

пыльцевые мешки – микроспорангии (2n), в которых

путём мейоза образуются микроспоры (n), из них

развиваются мужские гаметофиты – пыльцевые

зёрна (n), состоящие из двух гаплоидных клеток

(вегетативной и генеративной) и двух воздушных

камер.

Пыльцевые зёрна (n) (пыльца) ветром переносятся

на женские шишки, где митозом из генеративной

клетки (n) образуются 2 спермия (n), а из

вегетативной (n) – пыльцевая трубка (n), врастающая

внутрь семязачатка и доставляющая спермии (n) к

яйцеклетке (n). Один спермий погибает, а второй

участвует в оплодотворении, образуется зигота

(2n), из которой митозом формируется зародыш

растения (2n).

В результате из семязачатка формируется семя,

покрытое кожурой и содержащее внутри зародыш (2n)

и эндосперм (n).

Схема 4. Жизненный цикл голосеменных

растений (сосна)

Практикум

Задача 6. Какой хромосомный набор характерен

для клеток пыльцевого зерна и спермиев сосны?

Объясните, из каких исходных клеток и в

результате, какого деления образуются эти

клетки.

Ответ:

1. В клетках пыльцевого зерна гаплоидный набор

хромосом (n), так как оно образуется из гаплоидной

микроспоры (n) путём митоза.

2. В спермиях гаплоидный набор хромосом (n), так

как они образуются из генеративной клетки

пыльцевого зерна с гаплоидным набором хромосом

(n) путём митоза.

Задача 7. Какой хромосомный набор характерен

для мегаспоры и клеток эндосперма сосны?

Объясните, из каких исходных клеток и в

результате, какого деления образуются эти

клетки.

Ответ:

1. В мегаспорах гаплоидный набор хромосом (n), так

как они образуются из клеток семязачатка

(мегаспорангия) с диплоидным набором хромосом (2n)

путём мейоза.

2. В клетках эндосперма гаплоидный набор

хромосом (n), так как эндосперм формируется из

гаплоидных мегаспор (n) путём митоза.

Лекция

Жизненный цикл покрытосеменных

растений

Покрытосеменные растения являются спорофитами

(2n). Органом их полового размножения является

цветок.

В завязи пестиков цветка находятся семязачатки

– мегаспорангии (2n), где происходит мейоз и

образуются 4 мегаспоры (n), 3 из них погибают, а из

оставшейся – развивается женский гаметофит –

зародышевый мешок из 8 клеток (n), одна из них –

яйцеклетка (n), а две сливаются в одну – крупную

(центральную) клетку с диплоидным набором

хромосом (2n).

В микроспорангиях (2n) пыльников тычинок путём

мейоза образуются микроспоры (n), из которых

развиваются мужские гаметофиты – пыльцевые

зёрна (n), состоящие из двух гаплоидных клеток

(вегетативной и генеративной).

После опыления из генеративной клетки (n)

образуются 2 спермия (n), а из вегетативной (n) –

пыльцевая трубка (n), врастающая внутрь

семязачатка и доставляющая спермии (n) к

яйцеклетке (n) и центральной клетке (2n) . Один

спермий (n) сливается с яйцеклеткой (n) и

образуется зигота (2n), из которой митозом

формируется зародыш растения (2n). Второй спермий

(n) сливается центральной клеткой (2n) с

образованием триплоидного эндосперма (3n). Такое

оплодотворение у покрытосеменных растений

называется двойным.

В результате из семязачатка формируется семя,

покрытое кожурой и содержащее внутри зародыш (2n)

и эндосперм (3n).

Схема 5. Жизненный цикл

покрытосеменных растений

Практикум

Задача 8. Какой хромосомный набор характерен

для микроспоры, которая образуется в пыльнике, и

клеток эндосперма семени цветкового растения?

Объясните, из каких исходных клеток и как они

образуются.

Ответ:

1. В микроспорах гаплоидный набор хромосом (n),

так как они образуются из клеток микроспорангиев

с диплоидным набором хромосом (2n) путём мейоза.

2. В клетках эндосперма триплоидный набор

хромосом (3n), так как эндосперм образуется при

слиянии гаплоидного спермия (n) с диплоидной

центральной клеткой (2n).

Общие выводы

1. В процессе эволюции растений происходила

постепенная редукция гаметофита и развитие

спорофита.

2. В гаметах растений гаплоидный набор (n)

хромосом, они образуются путём митоза.

3. В спорах растений гаплоидный набор (n)

хромосом, они образуются путём мейоза.

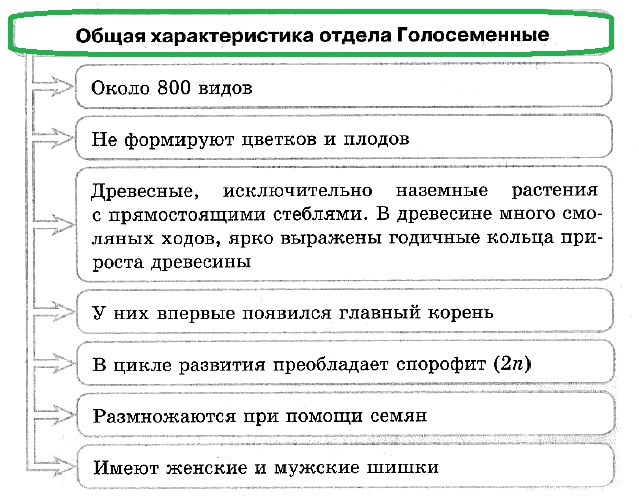

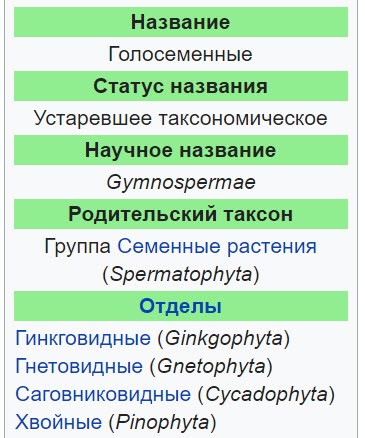

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Царство: Растения

Подцарство: Высшие растения

Семенные растения

Отдел: Голосеменные

Классы:

- Гинкговые,

- Гнетовые,

- Цикадовые,

- Хвойные.

1000 видов, 88 родов, 14 семейств.

СОВРЕМЕННОЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ АДАПТАЦИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ

- Гаметофит редуцирован и расположен внутри спорофита (у споровых растений гаметофит не защищен и очень легко высыхает).

- Мужские гаметы семенных растений обычно неподвижны (искл. Гинкговые и Цикадовые) и переносятся ветром или насекомыми вместе с пыльцевыми зёрнами. В отличие от споровых растений, семенным для оплодотворения не нужна вода.

- Развиваясь внутри семени, зародыш защищён и обеспечен питательными веществами.

- Эпидермис наземных органов, и в особенности эпидермис листьев, пронизан устьицами, что способствует лучшему газообмену между растением и атмосферой.

Важнейшим ароморфозом в эволюции растений стало появление семенного размножения. Это произошло путём дальнейшего уменьшения доли гаплоидной стадии (гаметофита) в жизненном цикле. При этом гаметофит не существует у семенных растений как самостоятельный организм, а развивается внутри специализированных органов диплоидного спорофита. Происходящее в этих органах оплодотворение яйцеклетки даёт зиготу, развивающуюся на материнском растении в новый организм, снабжённый запасом питательных веществ и окружённый защитной оболочкой. Такая структура называется семя. В настоящее время семенные растения представлены двумя отделами: голосеменные и покрытосеменные (см. рис.).

У голосеменных семена развиваются на поверхности спорофилла (спороносного листа) и защищаются путём смыкания спорофиллов. У покрытосеменных образуется плод, внутри которого развиваются семена.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА голосеменныХ

- Возникли в позднем карбоне (около 319 млн лет назад).

- Распространены во всех широтах.

- В отличие от споровых растений, приспособлены к сухим местообитаниям, так как для оплодотворения не нужна вода.

- Размножаются семенами. Поскольку в семени имеется запас питательных веществ, этот способ размножения дает преимущество по сравнению с размножением спорами.

- В жизненном цикле преобладает диплоидный спорофит.

- Имеются многоклеточные женские половые органы — архегонии, расположенные внутри семязачатка. Мужской гаметофит представлен пыльцевым зерном.

- Для голосеменных характерно наличие длительно функционирующего камбия, который формирует ксилему, или древесину, обладающую большой механической прочностью за счет лигнификации (накопления лигнина), и флоэму, или луб. Среди современных голосеменных преобладают древесные формы.

- Наличие главного корня и стержневой корневой системы также позволяет существовать крупным древесным формам.

- Жизненные формы: в основном деревья и кустарники, у отдельных групп наблюдаются специфические жизненные формы, как, например, у вельвичии удивительной.

- У подавляющего большинства голосеменных побеги нарастают моноподиально, то есть являются результатом работы одной и той же верхушечной меристемы.

Рис. Вельвичия удивительная (Гнетовые): реликтовое растение африканских пустынь

происхождение голосеменных

В конце палеозоя в ходе массового вымирания биосферы с лица Земли исчезли каменноугольные леса, образованные гигантскими плауновидными и хвощевидными. Крупные изменения в растительном мире планеты, произошедшие на рубеже палеозоя и мезозоя, привели к тому, что леса споровых растений, достигавших иногда больших размеров, отошли на второй план. Их место заняли голосеменные представители флоры, быстро распространившиеся по всей планете. Более ранние палеозойские виды растений нуждались для своего размножения в воде или хотя бы влажной среде, что серьезно затрудняло их обширное произрастание на Земле. Возникновение же семени и пыльцы позволило растениям утратить столь тесную зависимость от воды.

Бурный расцвет голосеменных растений начался в раннем триасе и продолжался до конца раннемелового периода. Среди голосеменных представителей мезозойской флоры были широко представлены саговниковые, как низкие, с короткими шарообразными или бочковидными стволами, так и высокие древовидные со стройными стволами.

1. класс хвойные

Наиболее распространённой группой голосеменных являются хвойные. Эти растения широко распространены в умеренной и субтропической зоне. Это крупные деревья (ель, сосна, кипарис, секвойя) или кустарники (можжевельник, туя). В древесине у них отсутствуют сосуды, а есть только трахеиды. Для хвойных характерно выделение смолы и наличие смоляных ходов в тканях.

Листья у них претерпели существенные изменения, превратившись в хвоинки. У них уменьшилась в ширину листовая пластинка, её края загнулись вверх, образовав в центре желобок, в котором находятся немногочисленные устьица. У хвоинки толстая восковая кутикула, в которую погружены отверстия устьиц. Всё это позволяет хвойным экономно испарять воду, что сделало их обитателями сухих субтропиков и северных лесов, где вода значительную часть года недоступна из-за низких температур. У проростков сосны хвоинки расположены спирально по одному. У взрослых растений они собраны в пучки, каждый из которых содержит строго определённое число хвоинок, специфичное для вида (от 1 до 8). Пучок хвоинок представляет собой укороченный побег.

К хвойным относятся самые высокие растения на Земле — секвойи и секвойядендроны (также веллингтония, или мамонтово дерево). Они могут достигать до 100 м высотой и 10−12 м в диаметре. Старейшая на данный момент гигантская секвойя имеет возраст 3200 лет, достоверно установленный по годовым кольцам, хотя возраст некоторых из ныне живущих деревьев оценивается в 3500 лет. Недавно считалось, что секвойядендроны могут жить и до 4−6 тыс. лет, но к настоящему времени эти сведения считаются неподтверждёнными.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ХВОЙНЫХ НА ПРИМЕРЕ СОСНЫ

Весной на молодых побегах сосны или ели образуются шишки (см. рис.).

Мужские и женские шишки у сосны образуются на одних и тех же растениях. Мужские шишки обычно располагаются на нижних ветвях, а женские — на верхних, либо они образуются на одних и тех же ветвях, но женские ближе к концам.

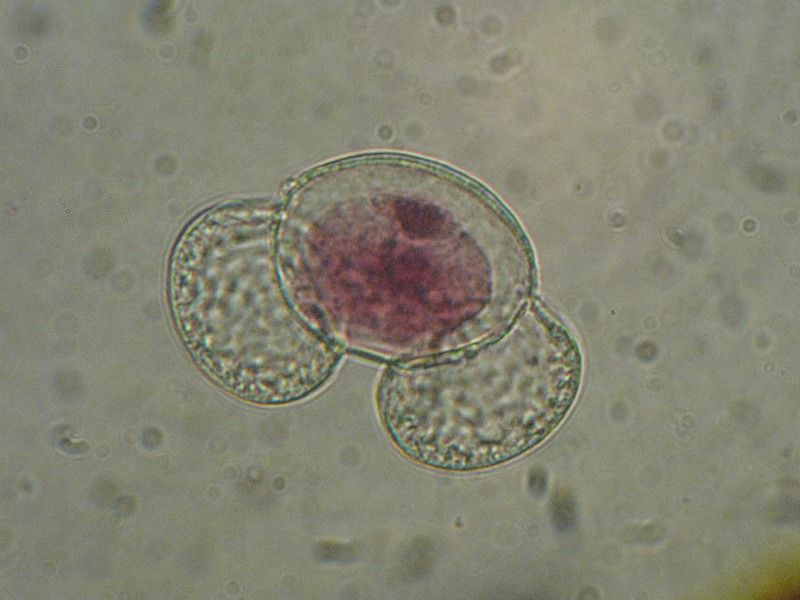

Мужские шишки окрашены в жёлтый цвет. На их чешуях образуются микроспорангии, в которых в результате мейоза образуются микроспоры. Каждая микроспора делится митозом, образуя две неравные клетки. Одна из них, большего размера, называется вегетативной (сифоногенной) клеткой. Она образует двойную оболочку и две воздушные камеры между оболочками, делающие пыльцевое зерно более лёгким. Вторая клетка, меньшего размера, находится внутри первой и называется генеративной клеткой. Она ещё раз делится митозом, образуя два безжгутиковых спермия. Так образуется пыльцевое зерно (см. рис.).

Красноватые женские шишки устроены более сложно. Их чешуи представляют собой целые видоизменённые укороченные побеги, где в пазухе стерильной кроющей чешуи находится семенная чешуя с двумя семязачатками на верхней стороне. Семенные чешуи впоследствии одревесневают. Чешуи расположены спирально вокруг оси шишки.

Семязачаток имеет покровы с микропиле — отверстием для проникновения пыльцевой трубки, обращённым к основанию чешуи. Внутри семязачатка находится ткань нуцеллуса, в которой материнские клетки делятся мейозом (уже после опыления). Из 4 образовавшихся гаплоидных клеток три отмирают, а одна несколько раз делится митозом и даёт начало женскому гаметофиту. На каждой чешуе формируется один гаметофит, который образует два архегония (см. рис.) У других более примитивных Хвойных могут быть десятки архегониев (у араукариевых — 25, у кипариса — до 200). Формирование женского гаметофита у сосны происходит с паузой на период покоя продолжительностью более года и завершается уже после опыления.

Для оплодотворения пыльцевое зерно должно попасть на чешую женской шишки. Это процесс называется опылением. У голосеменных пыльца переносится ветром. Опыление происходит весной. При этом пыльца прилипает к капле жидкости, выделяемой семязачатком в области микропиле. После опыления чешуи шишки смыкаются, защищая развивающийся организм (см. рис.).

Попав на женскую шишку, пыльцевое зерно прорастает, образуя пыльцевую трубку. Она растёт в направлении архегониев, и по ней перемещаются спермии. Когда пыльцевая трубка достигает архегония, её конец лопается, и спермии выходят в женский гаметофит.

В момент опыления мейоз в семязачатке еще не произошёл. Он завершается примерно через месяц после опыления, и начинается развитие женского гаметофита. Его развитие замедленное и может занимать еще 6−12 месяцев. Только примерно через 15 месяцев после опыления в женском гаметофите формируются архегонии. Теперь наконец всё готово к оплодотворению.

Один из спермиев сливается с яйцеклеткой, второй погибает. Образовавшаяся зигота развивается в зародыш нового диплоидного растения. Клетки женского гаметофита, разрастаясь, образуют гаплоидный эндосперм, содержащий запас питательных веществ для прорастания семени.

Снаружи семязачаток имеет покровы из клеток материнского организма, и из этих покровов формируется оболочка семени, называемая семенной кожурой. У большинства хвойных семя снабжается крылышком, помогающем ему переноситься ветром на большое расстояние.

Когда семя созревает, шишка раскрывается и семя выпадает. Это происходит обычно к концу второго года после опыления. Шишки устроены так, что раскрываются в сухую погоду, что способствует лучшему распространению семян. В благоприятных условиях (температура, влажность) семя прорастает, образуя новое растение. У ряда хвойных шишка в процессе развития семян разрастается, становясь сочной, её чешуи полностью срастаются, и образуется так называемая шишкоягода (можжевельник).

К хвойным относится целый ряд других растений, например, тис ягодный (см. рис.), а также ель, пихта, тсуга, псевдотсуга, можжевельник и кипарис.

2. класс гинкговые

В основном это остатки древних групп голосеменных, которые господствовали на Земле в мезозойскую эру. Они пережили своих современников — динозавров, сохранившись в отдельных районах земли.

Гингко двухлопастный — единственный ныне существующий вид этого класса (см. рис.), в природе встречается только в некоторых районах Китая, однако благодаря оригинальной форме листьев широко распространён в садах и парках субтропиков. Другие представители этого рода вымерли в ледниковый период.

3. класс цикадовые, или саговники

Саговники (см. рис.) встречаются в тропических лесах, сейчас это небольшие редко встречающиеся растения, а 60 млн лет назад их предки образовывали леса по всей Земле.

По внешнему виду саговники обычно похожи на пальмы. Высота взрослых растений — от 2 до 15 м.

Ствол относительно толстый (например, у саговника поникающего его толщина может достигать одного метра при высоте растения всего три метра), одет в панцирь из оснований отмерших листьев.

Листья перистые или дважды перистые, растут пучком на верхушке ствола. Сегменты листьев этого рода имеют две отличительные особенности:

- в почке и на первых порах развития они свёрнуты улиткообразно,

- у них всегда имеется единственная неразветвлённая средняя жилка.

Растения двудомные. Стробилы мужских особей этого рода формируются подобно тому, как это происходит у других представителей отряда Саговниковидные, но у женских особей компактных стробилов не образуется. На верхушке их ствола спирально расположены яркие листовидные мегаспорофиллы (изменённые листья с мегаспорангиями).

Для гинкговых и саговников характерно наличие подвижных сперматозоидов, что считается примитивным признаком.

4. класс гнетовые

К гнетовым относятся семейства Гнетовые, Вельвичиевые и Эфедровые.

1) Гнетум — род голосеменных растений, единственный в семействе Гнетовые и в порядке Гнетовые. Состоит примерно из 40 видов деревьев и лиан, распространённых в тропических регионах по всему миру.

Самым известным из видов гнетума является Gnetum gnemon (гнетум гнемон, или мелинжо), выращиваемый в Юго-Восточной Азии ради съедобных плодов.

Гнетумы — однодомные или двудомные вечнозёленые деревянистые лианы, реже кустарники или деревья. Стебли их членистые, часто со вздутиями у узлов. В отличие от всех других голосеменных, у гнетумов есть сосуды в ксилеме.

Листья сидят супротивно на коротких черешках. Похожи на листья многих двудольных растений: большие, кожистые, эллиптические, с сетчатым жилкованием. Семена заключены в яркую красную, оранжевую или жёлтую сочную (реже пробковую) оболочку. Распространяются чаще всего птицами.

2) Эфедра — растение, распространённое в засушливых областях Евразии, Северной Африки и отдельных областей Америки. Это безлистые кустарники с зелёными ветвистыми стеблями, экстракт которых используется в медицине, так как содержит алкалоид эфедрин.

3) Вельвичия удивительная — единственный вид порядка Вельвичиевые, реликтовое растение, встречающееся исключительно в африканской пустыне Намиб. Она имеет короткий конусовидный древесный стебель и два кожистых листа, которые растут очень медленно. Вельвичия получает влагу исключительно из туманов (поэтому не встречается дальше 100 км от морского побережья), которую она поглощает через устьица. Данное растение имеет рекордное количество устьиц на единицу площади листа. Возраст вельвичии может достигать 1,5−2 тыс. лет. Вельвичия — двудомное растение, то есть мужские и женские стробилы возникают на разных экземплярах.

Жизненный цикл голосеменных

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 682.

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 682.

Жизненным циклом называется совокупность всех поколений, или фаз развития организма. Цикл развития голосеменных растений, как и у споровых, включает непохожие друг на друга поколения – спорофит и гаметофит. Жизненный цикл голосеменных имеет особенности, благодаря которым эти растения оказались более распространёнными на Земле, чем споровые растения.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории, кандидатом биологических наук Факторович Лилией Витальевной.

Опыт работы учителем биологии — более 31 года.

Взрослое растение

Рассмотрим развитие голосеменных на примере сосны обыкновенной. Сосна – вечнозелёное дерево, обычно живущее 100–300 лет, но иногда доживающее и до 500–600.

Взрослое растение является спорофитом. Это значит, что на нём развиваются споры. Органы, в которых созревают споры, называются спорангиями и находятся в шишках.

Женские шишки первого года красного цвета, мужские – обычно жёлтые.

Мужской гаметофит сосны, – это пыльца, так как из её антеридиальной клетки образуются спермии (мужские гаметы).

Про такой гаметофит, сокращённый до одной клетки, говорят, что он сильно редуцирован. Мужской гаметофит, т.е. пыльца образуется из мужской споры, которая образуется в мужской шишке еще раньше.

Пыльцевые зерна или пыльца в мае и в начале июня высыпаются из мужских шишек и переносятся ветром на женские шишки. Пыльца очень многочисленна и легка, т. к. содержит воздухоносные клетки.

Женский гаметофит

Женские споры не вылетают из шишек, а прорастают там, где образовались, внутри спорангиев.

ТОП-4 статьи

которые читают вместе с этой

Проросшая женская спора образует зародышевый мешок или семязачоток с двумя архегониями (органами, в которых развиваются яйцеклетки). Таким образом, заросток, – это гаметофит.

Заросток находится внутри спорангия (семязачатка), и является новым поколением сосны. Для будущего зародыша сосны он является материнским организмом.

Оплодотворение

В первый год оплодотворения не происходит, так как ни женские, ни мужские гаметы ещё не созрели. После опыления женские шишки закрываются и в течение года в них продолжается развитие гамет, как женских, так и мужских.

На следующий год, в закрытых женских шишках, которые уже одревеснели и позеленели, происходит оплодотворение: спермий соединяется с яйцеклеткой, образуя зиготу.

То, что гаметофит развивается не во внешней среде (как, например, у папоротников), а внутри спорофита, является особенностью голосеменных. Их яйцеклетка остаётся неподвижной клеткой, и от зарождения до оплодотворения находится внутри спорангия (семязачатка).

Сосна, в отличие от папоротников и мхов, не зависит от наличия воды для соединения гамет. Поэтому голосеменные более способны к заселению сухих мест.

Новый спорофит

Зигота – первая клетка спорофита. Она делится и из новых клеток формируется зародыш. Зародыш имеет зачаточные вегетативные органы – побег и корень. Вокруг зародыша откладываются питательные вещества и оболочки. Так в женской шишке образуется семя.

На третий год женские шишки становятся коричневыми и раскрываются. Созревшие семена высыпаются наружу. При прорастании семени появляется спорофит – молодая сосна.

Сравнение с другими отделами растений

По сравнению с цветковыми растениями, жизненный цикл сосны растянут, т. к. от опыления до созревания семени должно пройти два года.

В сравнении с хвощами и плаунами, наоборот – жизненный цикл проходит значительно быстрей.

В отличие от споровых растений, заросток находится в более выгодном положении, т. к. он защищён женской шишкой, и процесс оплодотворения не зависит от погодных условий.

Что мы узнали?

Жизненный цикл голосеменных растений сложный, т. к. включает в себя не похожие друг на друга поколения спорофита и гаметофита. Особенности жизненного цикла голосеменных позволяют им размножаться быстрее, чем споровые растения и заселять более сухие места.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Вадим Воробьев

10/10

-

Ирина Котолевская

7/10

Оценка доклада

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 682.

А какая ваша оценка?

ГОЛОСЕМЕННЫЕ

Семенные растения. Общая характеристика

Современные семенные растения обычно разделяют на пять таксонов одного ранга (в современных публикациях чаще в качестве такого ранга используют класс). При этом по отношению к совокупности четырёх групп нецветковых растений для отделения их от группы цветковых (покрытосеменных) растений применяют термин «голосеменные», не рассматривая при этом его в качестве таксона:

Класс Гинкговидные

- Класс Гнетовидные

- Класс Саговниковидные, или Цикадовые

- Класс Хвойные, или Сосновые

- Класс Цветковые (Покрытосеменные)

При этом в некоторых учебниках по биологии существуют устаревшие или упрощенные классификации:

- Семенные растения рассматриваются как группа, состоящая из двух таксонов в ранге отдела: Отдел Голосеменные, состоящий из четырёх указанных выше классов и Отдел Цветковые (Покрытосеменные).

- Голосеменные рассматриваются как группа, состоящая из четырёх таксонов в ранге отдела: Отдел Гинкговые, Отдел Гнетовые, Отдел Саговниковые, Отдел Хвойные.

Семенные растения обладают тремя очень важными преимуществами: разноспоровостью, способностью к образованию семян, способностью продуцировать неподвижные мужские гаметы. Вегетативное тело семенных растений образует споры двух типов: микроспоры (мужские) и мегаспора (женские). Первые дают начала мужскому гаметофиту, а вторые — женскому. Женские мегаспоры формируются в мегаспорангии. Из мегаспор вырастают женские гаметофиты — архегонии, продуцирующие яйцеклетки. Этот процесс проходит внутри семязачатка, так же как оплодотворение и развитие зародыша с образованием семени. Преимущества семенного размножения:

- женский гаметофит защищен семязачатком и менее чувствителен к обезвоживанию, чем свободно живущий гаметофит;

- семя содержит запас питательных веществ, используемый следующим спорофитным поколением после прорастания семени;

- семена способны противостоять неблагоприятным условиям и могут оставаться в состоянии покоя и прорастать в благоприятных условиях;

- у семян развиваются различные приспособления для распространения.

Голосеменные

Голосеменные — древняя группа семенных растений, появившаяся в верхнем девоне, около 370 млн лет назад. Выражение «голосеменные» указывает на главную отличительную черту этих растений; a именно на то, что семяпочки, а затем и развивающиеся из них семена не имеют, в отличие от покрытосеменных, замкнутого вместилища.

Голосеменные — процветающая группа растений, распространенная по всему земному шару. Жизненные формы представлены деревьями и кустарниками, как правило, вечнозелеными с иголками вместо листьев. Голосеменные в настоящее время включают в себя 4 отдела: саговниковые, гинкговые, хвойные, гнетовые.

Размножаются семенами, но не формируют цветков и плодов. Большинство голосеменных — древесные хвойные растения. Листья игольчатые или чешуевидные, вечнозелёные (кроме лиственницы), слабо испаряющие воду. У всех хвойных образуется смола, заживляющая раны. Имеются мужские и женские шишки. В России в природе наиболее распространены ель, сосна, пихта, лиственница, можжевельник.

Мужские шишки, одиночные, состоят из многочисленных микроспорофиллов, расположенных спирально на общем стержне. На каждом микроспорофилле развиваются два микроспорангия, вмещающих пыльцу. Пыльцевые зерна снабжены воздушными мешками, служащими для распространения по воздуху.

Женские шишки состоят из центральной оси, на которой спирально расположены кроющие чешуи, а в их пазухах лежат семенные чешуи. У оснований семенных чешуи сидят парные семяпочки.

Листья — иголки у хвойных покрыты толстой кутикулой, а устьица глубоко погружены в ткань листа. Эти приспособления сберегают воду внутри растения во время голодных сезонов.

Жизненный цикл развития сосны

Жизненный цикл проходит с преобладанием спорофита — диплоидной стадии. Созревание семян происходит на второй год после опыления. Следующей зимой шишки раскрываются, и семена разносятся ветром на большие расстояния.

Периодизация в размножении сосны:

- Первое лето: женские шишки красноватые, около 5 мм длиной; пылинки попадают на женские шишки, но яйцеклетки ещё не сформированы

- Второе лето: женские шишки зелёные, около 3—4 см длиной; в семязачатках образуются яйцеклетки и эндосперм, происходит оплодотворение

- Ближайшая зима: женские шишки бурые, 5—6 см длиной; семязачатки превращаются в семена; в конце зимы семена, снабжённые плёнчатыми крылышками, распространяются ветром

Значение голосеменных:

- обогащение атмосферы кислородом

- источник древесины, смолы, канифоли

- источник пищи, лекарственных веществ

- использование в строительстве

- сырьё для производства бумаги

Это конспект по теме «Голосеменные». Выберите дальнейшие действия:

- Перейти к следующему конспекту: Покрытосеменные, или Цветковые

- Вернуться к списку конспектов по Биологии.

- Проверить знания по Биологии.

Класс Гинкговидные

Класс Гинкговидные